城市新移民的工作脆弱性及其后果*

汪 华 孙中伟

城市新移民的工作脆弱性及其后果*

汪 华 孙中伟

伴随着全球范围内的新自由主义浪潮及相应的生产管理体制转型,中国城市新移民的工作脆弱性问题日渐显现。本文利用2013年8-10月份中国七城市的城市移民数据,探讨哪些因素导致了城市新移民的工作脆弱性。本项研究发现,蓝领工人、未受大学教育、年轻者的工作脆弱性更高,在私营企业、建筑业、小规模企业的员工,工作脆弱性问题更为突出;与蓝领工人相比,白领职员拥有更加稳定的雇佣关系和良好的职业保障,工作满意度也更高,离职意愿更低,但是精神健康状况并不比蓝领更好;工作脆弱性的影响具有职业差异,白领的精神健康和工作满意度受工作脆弱性的影响更小,但是离职意愿受工作脆弱性的影响更大。鉴于上述发现,本文认为,欲提高外来移民对城市的归属感,顺利实现市民化,必须设法改善其工作稳定性和安全性,为其就业与工作建立良好的社会保护措施。

城市新移民 工作脆弱性 工作满意度 离职意愿 精神健康

引 言

自上世纪70年代以来,不断增长的工作脆弱性日益成为当代政治、舆论以及研究者的一个核心论题。工作脆弱性深深根植于1980年代出现的生产模式重组的转变,后福特生产体制在全球范围内蔓延,人类进入后工业社会的全过程。最近的十余年间,由于全球化加剧,产业从制造业向服务业转型以及信息技术的扩展,工作场所越来越具有灵活性,工作脆弱性急剧增加,传统的基于稳定雇佣关系的工作保护机制正在被后工业社会的去标准化生产体制破坏(fudge & Owens,2006),受雇人员的工作充满了不确定性和不可预测性。

所谓工作脆弱性(Precarious Work),尽管学术界对此有多种定义和测量,但通常被视为一种不确定、不可预测以及有风险的就业状态(Kalleberg,2009)。Deborah Tucker(2002)认为下列因素可以作为工作脆弱性的测量指标:(1)工作可以在几乎没有事先通知的情况下被雇主终止;(2)工作时间不确定或者可以被雇主随意改变;(3)收入不确定或无规则;(4)工作任务可以被雇主任意改变;(5)没有显性或隐性劳动契约;(6)在实践中,对歧视、性骚扰、不被欢迎的工作行为没有保护措施;(7)工资较低或者低于最低工资;(8)没有或很少常规非工资员工福利,例如病假、国内假、丧假、探亲假;(9)没有或仅拥有有限的机会通过培训获得技能或提升;(10)任务执行或工作场所缺乏健康安全措施使得工作环境不健康或危险。另外,McDowell等 (2009:7)认为脆弱工作包括各种涉及工作不安全感、有限法定权利(包括工作场所和社会福利)、低工资、较高健康风险的工作。Goldring等(2009)则提出了八个测量工作脆弱性的指标:非工会;无书面合同/口头合同/短期合同;散工/家务工/季节工;工作时间不确定;计件工作;没有福利减免优惠;现金支付;在雇主家里、自己家里或多个地点上班。

当前资本主义生产模式正处于后福特主义转型期,流动性的生产模式带来新的管理控制手段(Mayer,1995:316-337)。为了改革先前福特主义大规模生产与僵化的管理体制,企业倾向实行弹性积累的改革,这种弹性生产所强调的是即时生产和外包制(Harvey,1989),其结果导致劳动市场的重构。雇主常会利用缺乏足够谈判能力的工会与过剩劳动力,推动更具弹性的工作制度与劳动契约,而将一般就业导向更加仰赖部分工时、暂时性工作或转包的工作安排。全时、追求职业生涯及长期支薪的工人数量愈来愈少;去工业化以及资本的集聚使得资本与劳动者之间力量更不均衡,雇佣关系更加充满弹性和灵活性,短期合同导致就业更具不确定性,劳动保护力度被削弱,就业呈现出普遍的脆弱性。

客观地说,由于雇佣合同的不完全性以及劳动力市场的不确定性,几乎所有的工作都具有一定的脆弱性,不过脆弱程度因人而异,往往取决于个体教育、年龄、家庭负担、职业与行业类型、社会总体福利程度以及劳动力市场的保护力度(Greenhalgh and Rosenblatt,1984)。

目前,工作脆弱性尚没有在国内学术界引起足够重视。就中国的实际情况而言,这种充满不确定性和风险的“脆弱性”,是务工型移民(如农民工)就业的主要特征。相对于西方国际间移民不同,中国城市移民主要是国内流动人口,其中主要以农民工和大学毕业生为主。农民工主要从事体力劳动,大学毕业生则主要集中于非体力劳动就业领域。

据国家统计局《2012年农民工监测调查报告》显示,全国农民工已经接近2.6亿,其中相当一部分从事以脆弱性很强的非正规职业,比如没有签订劳动合同、非全职工作、没有必要的社会保险、工作环境不安全/不健康等。

与农民工研究相比,学术界对有着较高学历的白领流动人口的关注相对较少。自1999年起,中国本科招生从100万快速增长到700多万。在全国18-22周岁的人口中,高等教育的毛入学率由1998年的4%,增加至2008年的23.3%。庞大的大学毕业生群体进入劳动力市场之后,相当一部分从事文字、技术、咨询、设计、管理类的工作,即所谓的“白领”。相对于数量庞大的蓝领工人而言,白领职员的就业与工作状况也令人担忧。过剩的劳动力市场与更具弹性的企业管理体制,也使得这一群体面临脆弱的就业状态。

职员与工人的比较是一个经典的社会学议题(Lockwood,1989)。但是中国学术界相当一部分精力在研究低端劳动力市场的农民工;对社会地位相对较高的大学生职员和白领群体的研究依然不够,更缺乏两群体的比较研究。在现有的以白领移民为对象的研究中,学者们考察的多是新移民的社会分层、社会认同、社会态度等方面(李友梅,2005;张文宏、雷开春,2009;赵晔琴,2013)。无论是农民工,还是白领,他们的命运都非常值得我们的关注。学者们已经对中国农民工问题进行了大量的研究,但是关于转型时期中国农民工与白领之间的比较研究依然非常少见(孙秀林、雷开春,2012)。本文所关注的问题是,哪些因素导致了城市新移民脆弱的就业状况?同样作为城市的外来移民,职员与农民工在这一方面有着怎样的差异?这种工作脆弱性对于城市新移民在工作满意度、离职意愿和精神健康等方面产生了怎样的影响?

数据来源与研究设计

(一)数据来源

研究所用数据来自我们2013年8-10月份,在中国七个区域性中心城市上海、广州、天津、武汉、成都、兰州、哈尔滨所做的调查。本次调查对象是有正式工作的外来就业人口,这些人构成了当代中国国内移民的主体,主要包括农民工和受过大学教育的白领。调查由七个城市的七所大学合作完成,分别是华东理工大学、中山大学、南开大学、华中师范大学、四川大学、兰州大学、哈尔滨工业大学。

由于缺乏外来移民总体的抽样框,使得我们难以按照随机抽样的方式开展调查,这也是几乎所有的流动人口或边缘人群的抽样调查中曾经遇到的问题(Salganik & Heckathorn,2004)。因此,我们首先根据七个城市政府部门公布的人口统计数据作为参数进行配额,控制了性别、行业等指标进行抽样。为进一步提高样本分布的广泛性和代表性,我们规定:企业规模在30人以下的,只做一份;企业规模在30-299人之间的可做三份,规模在300人以上的,则可做五份,多份问卷须选择不同性别、工种、年龄或来源地的外来移民,最大可能的扩大群体多样性。在寻找具体被访者时,我们采取的一种类似滚雪球的抽样方式,我们给访问员较大的自主性,只要符合样本配额要求,他们可以通过私人关系网络寻找被访者,我们也要求被访者再帮我们介绍下一位被访者。问卷长度约为16页,每份问卷大约需要30-40分钟填答完毕。问卷详细询问了被访者的个人基本特征、家庭情况、工作与生活情况等问题。最终,我们在七个城市获得了3588个样本,本研究只分析其中的受雇就业群体,这些人包括2517个,其中职员1076(42.75%),工人1441(57.25%);受过大学教育者为1127人,占总样本的42.64%,受过大学教育者84.65%的人都从事白领工作,当然也有少数(15.35%)从事蓝领职业,主要是在制造业、建筑等行业,是一种专业技术工作;没受过大学教育者,87.08%的人都从事蓝领工作,也有少数获得了白领职业,约为12.92%。

(二)变量与测量

本项研究的变量主要包括因变量与自变量,因变量主要包括工作脆弱性、工作满意度、离职意愿、精神健康状况;自变量主要包括职业类型、教育类型以及人口特征变量、企业特征变量。具体变量的含义,可以见表1:

工作脆弱性:根据以往有关工作脆弱性的指标,我们从七个方面测量雇员工作脆弱性,分别是:1.没有劳动合同;2.没有社会保险;3.没有各种社会福利;4.月基本工资低于最低工资;5.工作环境对身体健康有危害;6.没有培训机会;7.没有工会组织。这七个指标均是“0-1”取值,“0”是否定性回答,“1”是肯定性回答。根据总加量表方法,将这七个项目加总,构成了一个取值为“0-7”之间的测量,将其命名为工作脆弱性,得分越高,表示工作脆弱状况越严重,全样本平均得分为2.81,其中蓝领3.08,白领2.46。

工作满意度:工作满意度是工作脆弱性的结果变量。我们在问卷中设计了一组关于工作满意度的项目,共有9个项目,每个项目评分为“1-4”,分别表示“很不满意、不满意、满意、很满意”,我们依然采用总加量表的方法,将9个项目相加①,全样本平均得分为24.57。

离职意愿:我们询问了被访者,在未来一年内离开现在公司的可能性,然后将可能与不可能的合并,得到二分变量,“0”表示不可能,“1”表示有可能,可能的占26.5%。

精神健康状况:我们在问卷中设计了一个七个项目的精神健康量表②,询问被访者在过去一个月内是否出现这种感觉的频繁程度,项目得分“1-4”,分别表示“几乎没有、偶尔有、经常有、很频繁”。我们将七项得分相加构成了被访者的精神健康状况得分,得分越高表示精神健康状况越差,蓝领平均分11.36,白领12.07,仅从数值上看,白领略高于蓝领。

职业分类:为了便于比较,我们把所有受雇者样本的职业类型分为工人与职员两个群体。工人主要以体力劳动为主,主要包括各类制造业、建筑业、低端服务业的一线员工,工作地点主要在车间、工地或柜台;职员主要以脑力劳动为主,从事文字、技术、营销、咨询等行业,工作地点主要在办公室。我们在问卷设计中,询问被访者从事的具体工作岗位,这是我们划分职业类型的依据。

除了上述变量之外,我们还将受教育程度分为两类,一类是大学教育,另一类是没受过大学教育。在分析工作脆弱性的影响因素中,除了教育程度、职业类型之外,我们分别控制了个体层次变量,包括年龄、性别、户籍婚姻状态、居住地点以及企业层面变量,包括企业所有制性质、企业规模、企业所属行业。在分析工作满意度、离职意愿以及精神健康时,解释变量为工作脆弱性,控制变量不变。

注:分类变量为百分比,连续变量为数值。

数据分析

(一)工作脆弱性的影响因素

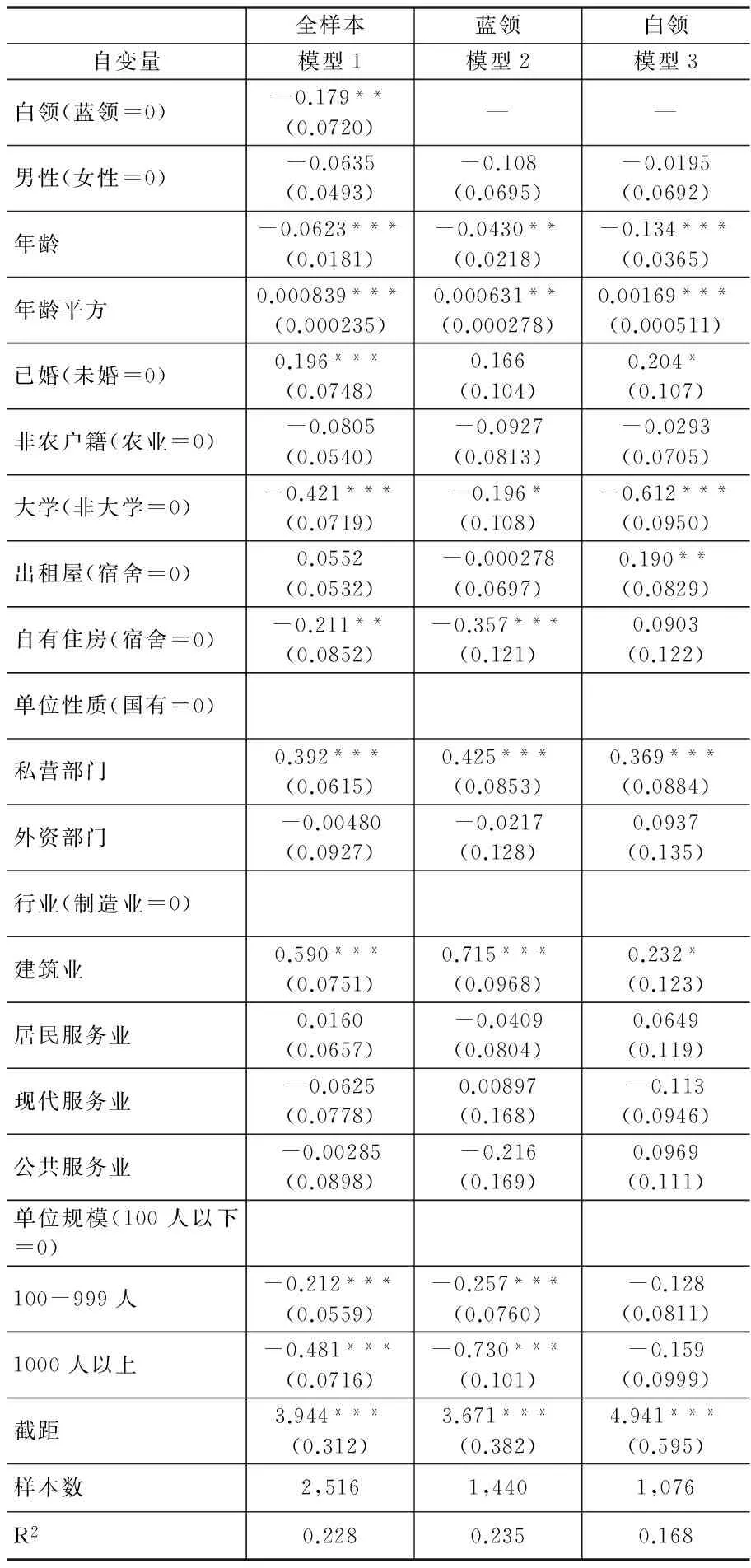

我们首先对影响移民工作脆弱性的原因进行分析。表2中,模型1-3的因变量都是工作脆弱性得分,连续变量,因此采用OLS回归分析方法。在模型中,我们一并考虑了个体特征、单位特征等因素。结果表明,在控制了其他变量的情况下,蓝领和白领在工作脆弱性上面的得分存在显著差异,白领的工作脆弱性比蓝领低0.179分。

在个人特征方面,已婚者比未婚者工作脆弱性更高。受教育程度越高者,工作脆弱性越低,教育是工作的一个保护性因素,有助于外来移民找到更加稳定和安全的工作。

在就业单位方面,与国有企业相比,私有企业工人的工作脆弱性得分较高,而外国投资企业的得分反而较低。以往研究认为,外国投资是中国劳工权益状况恶化的主要原因之一,但是我们发现,与国内私有企业相比,外资企业劳动保护状况更好。与制造业相比,建筑业的工作脆弱性得分显著较高,制造业与服务业之间并无显著差异。企业规模越大,工作脆弱性得分越低,雇佣关系越规范,制度化越高,员工劳动保护状况越好。

表2 工作脆弱性的OLS回归分析结果

Notes_Titles:1.Robust standard errors in parentheses;2.显著性水平*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。

在模型2和模型3中,我们分职业样本进行了分析。无论是蓝领还是白领,受过大学教育者的工作脆弱性普遍较低,但是大学教育对白领的影响更大。在白领人群中,受过大学教育比没有受过大学教育者的工作脆弱性评分低约0.6,而在蓝领样本中,大学教育仅仅可以带来约0.2的改善。这是两个群体之间最大的差异。除此之外,即便都是在建筑行业,白领与蓝领的工作脆弱性也不尽相同,白领在建筑行业的工作脆弱性要低于蓝领。

(二)工作脆弱性的后果

下表中,我们主要考虑工作脆弱性对移民工作满意度、离职意愿以及精神健康的影响。首先是一个全样本的分析,然后再分蓝领和白领两组子样本进行回归,结果见表3。在表3中,模型1-3的因变量是工作满意度,采用OLS回归分析的方法;模型4-6的因变量是离职意愿,为二分类变量,采用Logit回归分析方法;模型7-9的因变量精神健康状况,为连续变量,也采用OLS回归分析方法。

1.工作满意度

模型1中,工作脆弱性得分越高,表示雇佣关系的稳定性越差和保护程度越低,工作满意度越低。在控制了其他变量的情况下,白领的工作满意度比蓝领高。

在人口特征与婚姻家庭方面,年龄越大者对工作满意度越低,但到达一定阶段后,又开始提高。性别、教育、婚姻、居住、户口等变量对移民工作满意度没有显著影响。

与国有企业、私营企业相比,外资企业员工的工作满意度比较高。外国直接投资企业是全球化的一种现象,利用外资是中国经济快速发展的原因之一。我们往往批评外资对中国员工的剥削,但实际上,与中国本土企业相比,外企的劳动权益保护状况更好。外资企业将其在本国完善的雇佣关系体系带到了中国,尽管他们为了降低用工成本,试图避开各种劳动法规和工会,但依然比中国企业更守“底线”。

与在制造业和建筑业的员工相比,在服务行业工作的员工工作满意度比较高。服务业的工作环境比较好,工作强度相对较低,而且相对自由,这些都是服务业员工拥有更高满意度的原因。

企业规模越大,员工的满意度越低。这一点与我们的设想并不一致。我们此前认为企业规模越大,雇佣关系越规范,劳动保护越好,因此员工的满意度越高,但是实际情况并非如此。我们推测认为,相对于中小企业的相对自由而言,大型企业管理相对严格,员工享有的自由越小,这可能影响到了员工对工作满意度的评价。

在职业类型的模型2和模型3中,工作脆弱性对工作满意度依然具有显著影响;不过,对蓝领来说,工作脆弱对工作满意度的影响更大,白领对工作的评价更加不容易受到工作脆弱性的影响。从就业领域来看,现代服务业的白领的工作满意度最高,而蓝领的工作满意度并不存在显著的行业差异。

2.离职意愿

模型4中,工作脆弱性越高,则员工离职意愿越高。这是比较容易理解的,工人缺乏稳定的雇佣关系和良好的职业保护,对工作缺乏安全感,满意度较低,因此更倾向于通过离职找到更好的工作。

在人口特征方面,性别、年龄的离职意愿差别并不存在。与未婚者相比,已婚者离职意愿更低。其他研究也有类似发现,已婚者比未婚者的社会责任和家庭压力更大,因此轻易不会辞掉工作;另外已婚者一般年龄较大,通过几年的磨合已经积累了一定的经验和资历,工作适应性较好;与未婚者对工作的期望较高不同,已婚者通常比较注重工作的工资收入,而并不看重工作的兴趣、爱好、发展空间等,这些可能性使得已婚者比未婚者在对待离职上更加谨慎、保守。

就企业层面的变量而言,工作在外企者离职意愿通常较高。尽管外资企业拥有较好的工资和劳动保障,但是往往工作强度较大,这是影响其离职意愿的主要原因。除了企业类型之外,行业性质对离职意愿并无显著的影响,但是企业规模越大,员工离职意愿越低。与小企业缺乏良好雇佣关系制度不同,大企业的管理制度更加完善,迫于合法性压力,会更加遵守各种劳动法规,职业保障状况较好,因此员工的离职意愿较低。

在分职业类型的模型5和模型6中,通过对比回归系数我们发现,工作脆弱性对员工离职依然具有显著影响。不过,两个群体之间的系数差异并不大,相对而言,依然是白领对工作脆弱性更加敏感。在教育方面我们发现,受过大学教育的新移民,如果从事体力劳动或其他非技术性工作,具有更高的离职倾向。这是由于工作匹配决定的。受过大学教育如果从事体力劳动也普遍表现出对工作的不满,大学生对职业的期望较高,绝大多数都渴望能够从事白领工作,一旦从事蓝领工作,就会产生较大的心理落差,从而导致对工作的不满意,进而产生较高的离职意愿。

表3 工作脆弱性后果的回归分析结果

Notes_Titles:1.Robust standard errors in parentheses;2.显著性水平*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。

3.精神健康

首先来看模型7。从白领与蓝领的差别来看,在控制了人口、职业特征之后,白领与蓝领之间在精神健康得分上没有显著差异;但是从系数上看,白领得分比蓝领更高。我们据此判断白领的精神健康状况比蓝领只可能更差而不会更好。

与对工作满意度、离职意愿的研究基本一致,工作脆弱性作为测量工作稳定性和安全性的重要指标,显著影响外来移民的精神健康状况。从平均值来看,工作脆弱性得分每增加1分,精神健康状况得分增加0.406分。

除此之外,影响新移民精神健康的因素还包括年龄、婚姻和所在单位规模。年龄越大,精神健康状况评分越高。但是随着年龄的增加,精神健康评分也会出现下降,因此年龄与精神健康是一个倒“U”关系。与未婚者相比,已婚者精神健康状况更好,这可能是因为婚姻和家庭具有一定的社会支持功能,能够缓解外部带来的生活或工作压力。所在单位规模越大,被访者精神健康评分越高(此分越高,表示精神健康状况越差),富士康的案例或许能为此提供一定的佐证。单位规模大,意味着组织管理更加遵守规章制度,更加不受某个人的控制或影响,对员工也更加缺乏个性化和区别化的管理。

在模型8和9中,我们分别对蓝领样本和白领样本进行了回归。结果发现,无论对蓝领还是白领而言,工作脆弱性都可以显著影响其精神健康状况,但是二者之间依然存在差别,工作脆弱性对蓝领的影响更大,对白领影响稍小。

在蓝领中,男性的精神健康评分较低,换言之,女性可能具有更为严重的精神健康问题;而在白领中,性别差异并不显著。类似的,婚姻对精神健康的保护性作用,也体现在蓝领中,对于白领婚姻的影响并不显著。

在职业方面,白领与蓝领之间也存在显著差异。在金融、银行、通信等现代服务业工作的白领,与在制造业的白领相比,精神健康状况更差。这主要是因为,与制造业相比,现代服务业竞争更加激烈,工作压力更大。

结论与讨论

利用2013年8-10月份中国七城市的城市移民数据,本文着力探讨了两个主要问题:第一,哪些因素导致了城市新移民的工作脆弱性?蓝领工人与白领职员之间存在哪些差异?第二,工作脆弱性对移民的工作满意度、离职意愿和精神健康产生了怎样的影响?这些影响在白领与蓝领之间具有哪些差异性?本项研究的主要发现包括以下五个方面:

(1)职业、教育、年龄等个体变量均对城市新移民的工作脆弱性具有显著影响。蓝领工人、未受大学教育、年轻者的工作脆弱性更高;在企业类型方面,私营企业、建筑业、小规模企业的员工,工作脆弱性得分更高。

(2)工作脆弱性越高对移民的工作和生活都会产生一定不利影响。工作脆弱性得分越高,移民的工作满意度越低、离职意愿越强高、精神健康状况也可能越差。

(3)与从事体力劳动的蓝领相比,白领拥有更加稳定的雇佣关系和良好的职业保障,工作满意度也更高,离职意愿更低,但是精神健康状况并不比蓝领更好。

(4)工作脆弱性的影响具有职业差异。白领的精神健康和工作满意度受工作脆弱性的影响更小,但是离职意愿受工作脆弱性的影响更大。因为工作脆弱性测量的主要是工作的外在指标,而并非工作的性质,这意味着白领对工作外在特征具有一般的要求,这些特征满足并不必然会对其工作满意度产生正面的影响,但是这些因素的缺乏,则会导致其离职倾向的增加。

(5)在众多决定工作脆弱性的影响因素中,教育是最为关键的一个变量。首先,教育决定着城市移民的职业类型。成为体力动力者抑或是白领,教育是最具决定意义的变量。同样作为城市新移民,受过大学教育的职员,通常拥有比蓝领工人更稳定的雇佣关系和更加良好的职业保障,其工作满意度、离职意愿、城市定居意愿对脆弱性的敏感性更低,换言之,他们在劳动力市场上的就业能力以及抵御工作不稳定性冲击的能力更强。

本文的研究表明,移民的工作脆弱性对其工作状态和精神健康产生了显著影响,白领比农民工拥有更低的工作脆弱性。总的来看,白领的工作满意度更高、离职意愿更低。但是,依然有少数受过大学教育的移民从事蓝领工作,其工作满意度显著低于从事白领工作的大学生,甚至也低于没受过大学教育的农民工,而且离职意愿较高。与白领相比,蓝领工作地点主要在车间或工地,工作环境比较艰苦,他们对工作的整体满意度普遍较低,因此更渴望离职。这主要是由于他们受过良好的教育,对职业的期望很高,但是中国的产业结构与社会发展阶段,已经很难再有向上流动的空间,因此会感到一种强烈的相对贫困和相对剥夺。

市场化改革以来,中国逐步建立了城乡统一的劳动力市场,外来农民工和大学毕业生成为城市劳动力市场的主要构成。劳动力市场的建立逐渐打破传统终身雇佣制,但是符合市场要求的契约关系并没有完全发挥作用,劳动关系处于高度不确定性之中。而城乡壁垒的打破,人口的自由流动,为城市提供了源源不断的新移民劳动力。与本地居民相比,外来移民通常从事着更为繁重的工作,在劳动力市场上缺乏保护性力量,工作也充满了不确定性。

2014年3月,中国政府在《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中明确提出,新型城镇化战略的关键在于,以农业转移人口为重点,兼顾高校和职业技术院校毕业生、城镇间异地就业人员和城区城郊农业人口,统筹推进户籍制度改革和基本公共服务均等化;其核心在于合作、互动、和谐。一份有保障的、相对稳定的工作,是外来新移民实现城市化的基础。但现实的情况是,大量的农民工以及大学毕业生,纷纷沦为城市最底层,工作缺乏保障,生活没有安全感,缺乏对城市的认同和归属感。

尽管全球范围内的新自由主义浪潮及相应的生产管理体制转型是一个不可避免的趋势,但基于保障劳动力市场更为稳健的社会立法,应该是一个值得考虑的选项。特别对于中国全面推进新型城镇化发展战略的当下,如何构建一个更为适合城市新移民的劳动保护政策体系,无疑是一个十分重要的配套性政策议题。

①分别是:a.收入水平;b.工作环境;c.工作的时间安排;d.企业给您的晋升机会;e.企业提供的福利;f.您与同事之间的关系;g.您与上级管理人员之间的关系;h.企业对员工的尊重程度;i.工作任务分配的公平性。

②分别是:a.经常因担忧某些事情而失眠;b.总是感到生活中压力很大;c.经常做事时不能集中注意力;d.觉得心情不愉快;e.对未来的生活没有信心;f.觉得生活没啥意义;g.感到自己很没用。

1.李友梅:《社会结构中的“白领”及其社会功能——以为世纪90年代以来的上海为例》,《社会学研究》2005年第6期。

2.赵晔琴:《吸纳与排斥:城市居住资格的获得路径与机制——基于城市新移民居住权分层现象的讨论》,《学海》2013年第3期。

3.孙秀林、雷开春:《上海市新白领的政治态度与政治参与》,《青年研究》2012年第4期。

4.张文宏、雷开春:《城市新移民社会认同的结构模型》,《社会学研究》2009年第4期。

5.Deborah Tucker(2002),“Precarious”Non-Standard Employment-A Review of the Literature, working paper,Labour Market Policy Group,Department of Labour PO Box 3705, Wellington.

6.Fudge, Judy; Owens, Rosemary(2006), “Precarious Work, Women and the New Economy: The Challenge to Legal Norms”. In Fudge, Judy; Owens, Rosemary,PrecariousWork,WomenandtheNewEconomy:TheChallengetoLegalNorms, Onate International Series in Law and Society, Oxford: Hart. pp.3-28.

7.Greenhalgh, Leonard and Zehava Rosenblatt(1984),“Job Insecurity: Toward Conceptual Clarity”,TheAcademyofManagementReview, 9(3):438-48.

8.Goldring, L., Berinstein, C. & Bernhard, J.(2009), “Institutionalizing precarious migratory status in Canada”,CitizenshipStudies, 13(3): 239-265.

9.Harvey(1989),TheConditionofPostmodernity, Cambridge, MA: Blackwell.

10.Kalleberg,Arne L.(2009), Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition,AmericanSociologicalReview, Vol. 74,1-22.

11.Lockwood,David(1989),TheBlackcoatedworker:AStudyinClassConsciousness, Oxford: Oxford University Press.

12.Mayer,M.(1995), Post-Forist City Politics. In, A Amin,Post-Faradism:AReader, Oxford: Blackwell, 316-337.

13.McDowell, L. Batnitsky, A. Dyer, S.(2009), “Precarious work and economic migration: emerging immigrant divisions of labour in Greater London’s service sector”,InternationalJournalofUrbanandRegionalResearch, 33(1): 3-25.

14.Salganik,M.J. and D. D. Heckathorn(2001), “Sampling and Estimation in Hidden Populations Using Respondent-Driven Sampling”,SociologicalMethodology, 3(1):193- 210.

〔责任编辑:毕素华〕

*本文系中央高校基本科研业务费专项资金项目“中国社会的‘农民工化’与‘农民工学’”(项目号:WE1323001)和教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“流动人口管理服务对策研究”(项目号:12JZD022)的中期成果。作者衷心感谢香港大学Lucy Jordon教授、陈佳博士在论文写作过程中的帮助和建议。

汪华,社会学博士,华东理工大学社会与公共管理学院副教授;孙中伟,社会学博士,华东理工大学社会与公共管理学院讲师。上海,200237