成都市公共文化设施特征及规划布局研究

朱峻声

(中国建筑西南设计研究院有限公司,四川成都 610041)

成都市公共文化设施特征及规划布局研究

朱峻声

(中国建筑西南设计研究院有限公司,四川成都 610041)

随着社会经济日趋多元化,文化发展既是人民群众实际需求也是城市重要战略高地,其地位愈显突出。文化设施作为文化的重要物质载体,对其设施特征及空间布局的研究具有重大意义,将有助于传统文化的传承和新兴的文化的开拓。文章根据城市公共文化设施的不同特征进行分层级研究,借助Arcgis和Spss软件的定性与定量综合分析方法,对不同层级文化设施特点提出相应的规划布局策略。

公共文化设施; 设施密度; 相关性; 空间布局

文化设施作为城市文化发展的重要载体,对文化的传承和发展提供了物质基础,为城市居民创造了多彩生活。同时,文化设施对城市形象塑造和空间布局起到非常重要的作用,在城市空间中具有不可替代的重要地位,甚至有可能成为城市未来发展的核心竞争力之一。

在新的发展阶段,文化设施对城市发展的影响力被越来越多的人所认同,众多城市都在努力建设和完善自身的文化设施体系。目前,国内对公共文化设施特征已有较为深入的研究,为城市文化设施规划提供有力的支撑[1-2]。文化设施规划主要分为至上而下与自下而上两种规划途径[3],但相关研究多以城市文化设施整体作为研究,缺乏针对不同层级不同属性特征的文化设施做出区别分析。

1 研究地区、对象及方法

近年来,在国家提出文化大发展大繁荣的背景下,成都市文化设施规划建设明显加快,启动了一批重大文化设施项目,力图在城市保护与开发之间建立良好的协调关系,为城市未来发展注入新的活力。在成都市文化发展面临重大契机的时刻,本次研究具有一定的探索意义。

本着聚焦中心,突出要点的原则,本文研究范围选取成都市中心城区,即“中心城五城区”、高新区(南区、西区)、郫县犀浦、新都大丰、龙泉十陵、双流与绕城接壤范围。研究对象选取解决人民群众基本文化权益的非盈利性公共文化基础设施。本次研究方法包括问卷调查、GIS空间模型分析[4]等。重点针对成都市中心城区文化设施的现状情况、规划标准、空间布局三个方面进行研究探索。

2 成都市公共文化设施特征分析

2.1 成都市公共文化设施总体特征分析

成都市公共文化基础设施体系结构可简述为“四级别”和“四系列”[4],根据服务功能和服务范围不同将公共文化设施分为城市级、区级、街道级、社区级四个级别,其中城市级公共文化设施又分图书、群众活动、展览展示、观演四个系列。“四级别”中的城市级、区级文化设施是指服务对象较广且对城市发展具有重大影响作用的重要公共文化设施,注重设施建设的社会、经济、美学价值,具有较强的城市战略目的,并在很大程度上影响城市未来发展格局。“四级别”中的街道级、社区级主要是针对在城市特定区域内,满足居民对文化设施的基本需求的设施,注重设施基本功能的实现,强调设施的均好性和公益性特征。

针对上述各层级文化设施特征属性差异,本文将城市级、区级作为城市层级公共文化设施,将街道级、社区级作为基层级公共文化设施分别进行研究。

2.2 城市层级公共文化设施特征分析

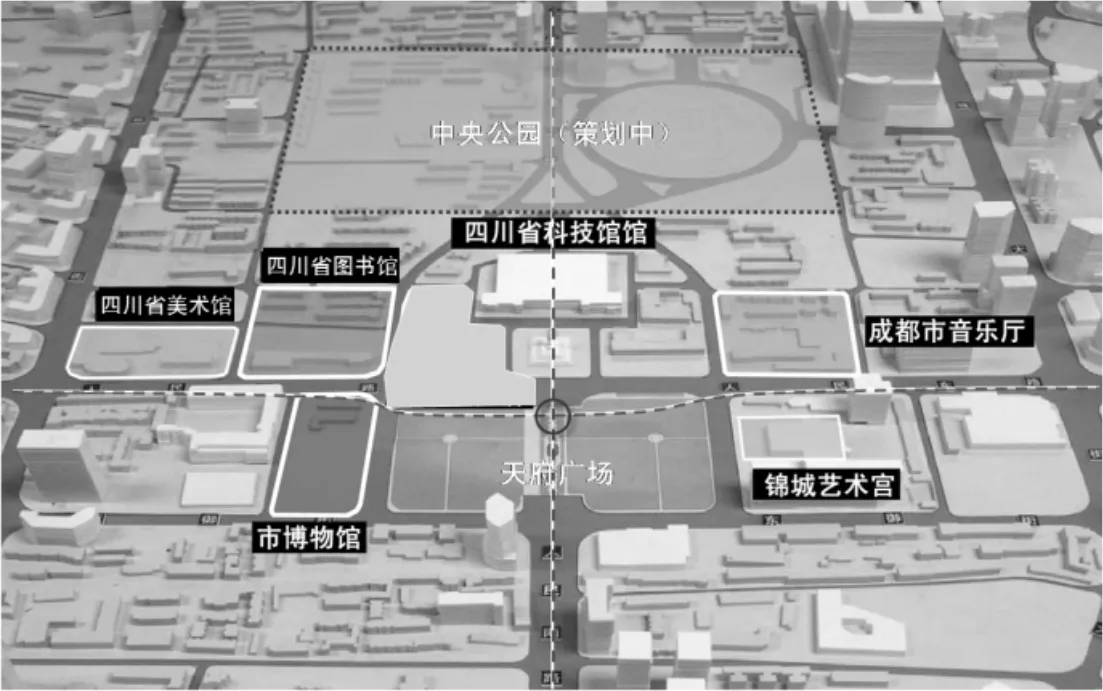

空间集聚明显,布局结构单一。成都市城市级、区级文化设施大部分集中于二环路以内,具有较高的空间集聚度。其中,城市级文化设施则表现出更高的集聚度。由于城市级、区级文化设施集聚度高,导致城市文化设施结构较为单一,特别是城市级文化设施多集中于天府广场周边区域,具有高度集聚特征(图1)。

图1 天府广场文化中心

城市文化设施建设必然要经历积聚-疏散的发展过程,成都市城市文化中心初步形成,对现阶段对城市文化设施的建设起到有力地引导作用,但单一的文化中心未能发挥文化设施对城市未来发展格局的塑造作用,不适应城市长远发展战略要求。

2.3 基层级公共文化设施特征分析

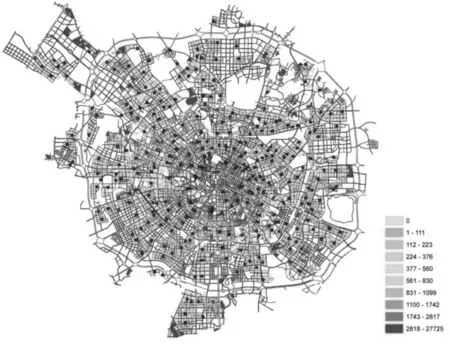

空间布局与行政区划紧密结合,扁平化特征显著。成都市中心城区内青羊区、武侯区、高新区、锦江区、成华区、金牛区的街道级、社区级文化设施分布较为均衡,按照每个街道设置一处综合文化活动中心,每个社区设置一处综合文化活动站进行建设,空间布局与行政区划具有极高的关联度,集聚度从城市中心向城市边缘不断降低。街道级、社区级文化设施空间分布与行政区划的一致性,一定程度解决了城市居民对文化设施基本需求,起到良好的保障作用。但此类布局模式也产生了街道级、社区级文化设施资源在空间配置上的重叠问题,导致公共资源的浪费和不均(图2)。

图2 公共文化设施剩余服务能力

3 成都市中心城公共文化设施规划影响因子研究

3.1 公共文化设施密度分析

选取成都市主要几个发展较为成熟的区为对象,对成都市中心城公共文化设施规划进行探索。文化设施规划在空间上的主要特征表现为积聚或者疏散,在不同时间段,集聚度将出现一定规划的变化趋势,以适应城市发展。同时,公共文化设施集聚度受到外界诸多因素影响,在空间分布中出现各种随机现象,其布局规划同时具有规律和随机两种特性。因此,在对公共文化设施空间研究之前,选取能够量化的空间描述指标具有重要意义。

设施密度是文化设施空间分布的重要特征表述,直接对布局规划具有指导意义。分别对城市层级和基层级文化设施密度量化,并作为分析相关影响因子判定的参照依据。在对城市各区的统计分析中,各区城市层级文化设施密度差异较大,极大值与极小值之比达13.5;基层级文化设施密度极大值与极小值之比仅为1.5(表1)。

3.2 公共文化设施影响因子

经过分析,考虑到各因子对公共文化设施空间布局(即对文化设施密度)的影响作用,本文选取人口、土地面积、人口密度、地区生产总值、财政收入5项因子和已有公共文化设施密度的分析数据共同构建相似性矩阵,分析各因子对文化设施密度的相关程度,进而对文化设施空间布局进行研究。

表1 城市层级与基层级文化设施密度分析 处

数据来源:各规划分局统计数

3.2.1 总体公共文化设施约束条件

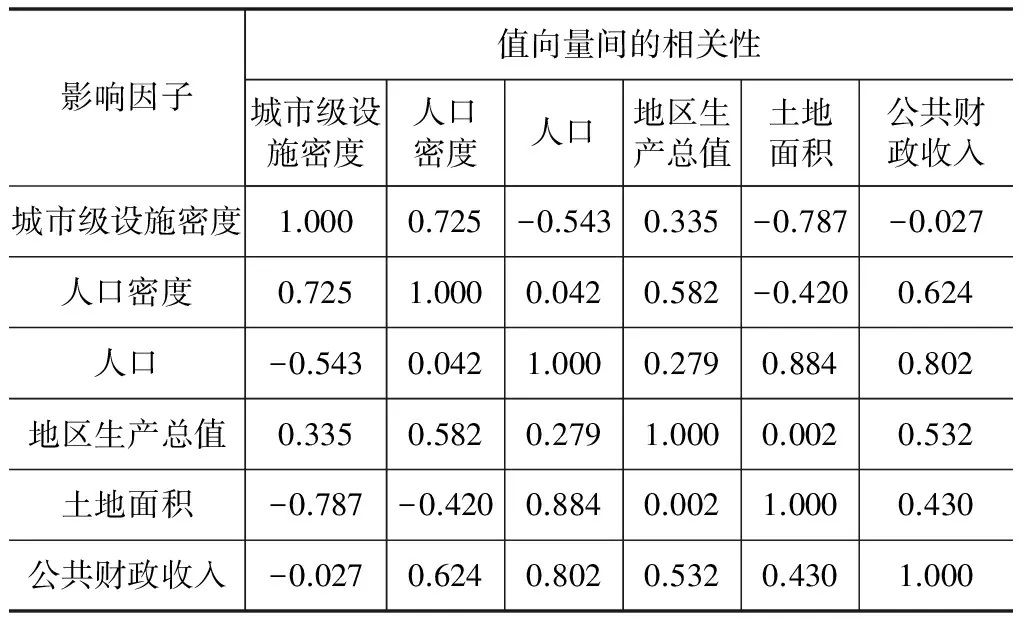

如表2所示,总体公共文化设施密度与土地面积相关性最大,呈强负相关;与公共财政收入相关性最小,呈弱负相关;正相关性最大的因子是人口密度,呈强相关。

表2 总体公共文化设施及影响因子相似矩阵

数据来源:《2012成都市统计年鉴》

3.2.2 城市层级公共文化设施影响因子

如表3所示,城市层级公共文化设施密度与土地面积、人口密度相关性较大,分别呈强负相关和强正相关;与公共财政收入相关性最小,呈不相关;正相关性最大的因子是人口密度,呈强正相关。

表3 城市层级公共文化设施及影响因子相似矩阵

数据来源:《2012成都市统计年鉴》

3.2.3 基层级公共文化设施约束条件

如表4所示,基层级公共文化设施密度与土地面积相关性最大,呈强负相关;与人口相关性最小,呈弱相关;正相关性最大的因子是地区生产总值,呈弱相关。

表4 基层级公共文化设施及影响因子相似矩阵

数据来源:《2012成都市统计年鉴》

以文化设施密度相关性作为研究途径,通过对总体、城市层级、基层级三个层面的研究分析之后,发现不同层级公共文化设施相关因子存在较大的共性,即与各区土地面积存在高度的负相关。从实际情况看,文化设施密度与行政界线有着极为密切的关系,反映出公共文化设施的建设布局受空间行政划分影响最为明显。另一方面,公共文化设施与经济指标的弱相关性则反映出公共文化设施空间布局与市场联系并不紧密,从某种程度也解释了部分公共文化设施建设活力不足的原因。

在整体公共文化设施分析基础上,进一步对公共文化设施层级细化研究,反映出城市层级公共文化设施与基层级公共文化设施的属性特征不同导致相关因子的差异。城市层级公共文化设施密度与土地面积与人口密度的强相关性以及与公共财政收入的不相关性,突出城市层级文化设施建设多集中于高密度人群地区,并避免行政界线对其造成的干扰,符合城市层级公共文化设施对城市未来发展长远发展战略的特征属性。基层级文化设施密度与土地面积和人口的较强的负相关性及与人口密度的弱相关性,反映出基层级公共文化设施受行政界线的约束较大,在行政区之间具有均衡性分布特征。此类布局有利于管理,提高建设效率,促进基层文化设施快速发展,但以行政区作为划分单元的均衡分布忽略了区域人口不均衡因素,导则局部地区基层文化服务能力不足或设施资源浪费。

4 空间布局规划策略

4.1 完善城市层级文化设施空间结构

文化设施由单核向多元结构转变。城市发展是动态的,新开辟的居民集中地文化设施的配置要求更高。随着城市新区的延伸发展,以单中心的公共服务设施布局模式不再适应特大城市的发展。层级化、多中心、多点、多线的区域组合型布局模式成为解决城市文化设施资源过分集中的全新探索。近几年成都市快速发展,城市格局与城市功能发生重大改变。文化设施空间布局应结合天府新区、北改、市级战略功能区等重大规划项目,从区域整合、资源优化的角度出发,在“立城优城”的背景下确定新的布局结构体系。结合成都市文化设施现状和区域重大发展战略,将在点、线、带、面多个层面完善优化文化设施机构(图3)。

图3 城市层级文化设施空间结构

构建层级体系。形成城市级文化中心-城市文化副中心-区级文化聚落-基层文化服务网络的布局模式。以天府广场作为城市级文化中心,以城市发展格局为基础,围绕城市外围的新城中心,构建城市的门户空间和文化副中心,并服务于距城中心距离较远的居民。在有条件的情况下,集中建设区级图书馆、文化馆、综合博物馆以及剧场,打造标志性的区级“文化聚落”建筑群体,均衡文化服务。以街道级综合文化活动中心为重要载体,以社区综合文化活动站(室)为基本单元,通过室内室外的充分结合,设施功能的多元化、便捷化,营造社区归宿感,形成富有生活气息的文化活动环境。

强化中心轴线。强化中轴线的文化脉络功能。从北到南分别串联北部副文化中心、凤凰山公园、天府广场文化中心、天府新城文化聚落区、正兴南文化中心区,是成都市文化集中展示的长廊。中轴线除了聚集大型公共文化设施之外,同样也聚集文化产业设施及其它重要公共建筑。同时,轴线自身的景观打造也融合了文化特色(如天府立交、天府广场等)。

以府河、南河水系为脉络构建贯穿城市的特色文化带,同时串联分散的古蜀文化起源区域、秦汉、唐宋文化区域、现代文化建设区域,使得古今文化相得益彰,共同孕育出天府之国特有的锦江水脉。

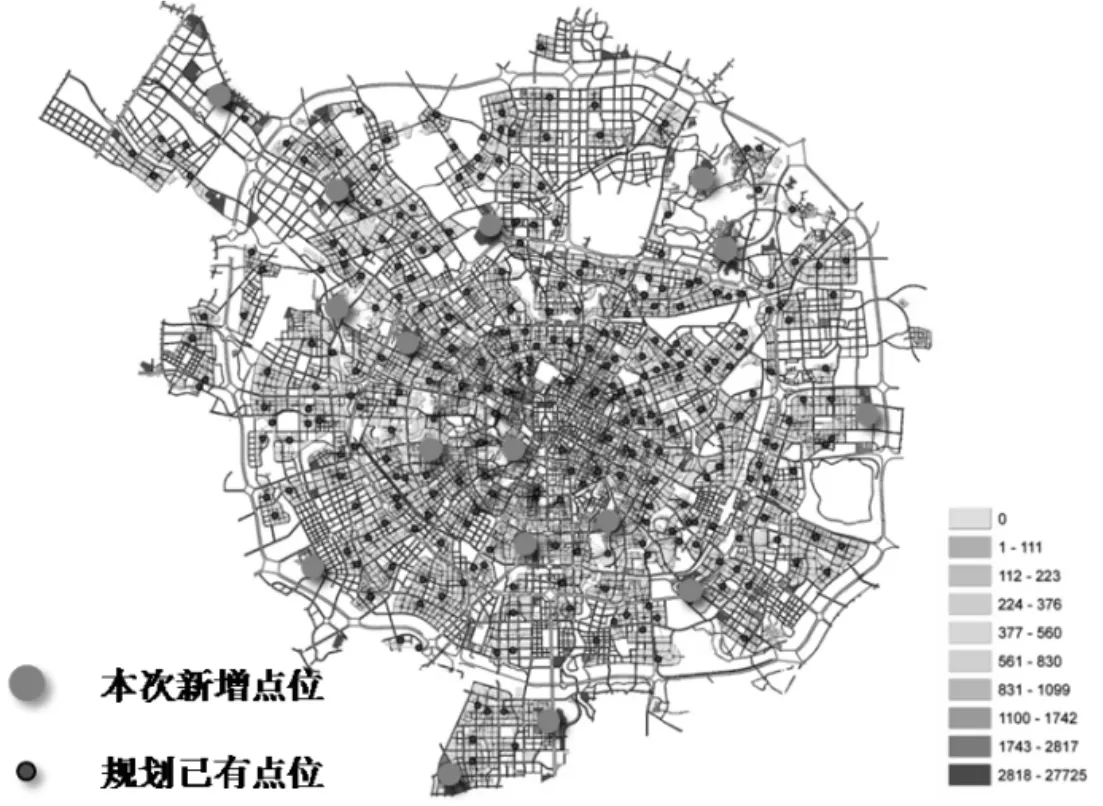

4.2 突破行政区划对基层级文化设施约束

在各区以行政区划建设公共文化设施的基础上,突破行政区界线的制约,从城市整体空间角度对基层级公共文化设施进行统筹考虑,以城市居民实际需求为出发点,选取文化设施的服务半径与服务能力两个重要指标进行双控,并借助ARCGIS空间模拟作为辅助分析手段,进一步优化基层级公共文化设施的布局模式。

首先,构建了针对基层级公共文化设施的“R—C”空间分析模型(R指设施服务半径,C指设施服务人口数):按照每处综合文化活动中心服务半径距离L为1 km,服务人口容量60 000人进行计算,同时满足两个条件的区域看作基层文化设施已覆盖范围,其他区域作为基层级公共文化设施的服务盲区,以此作为基层级公共文化设施空间布局的重要依据。其次,对城市未来服务人口进行核算。参照成都市中心城区形态分区要求,确定二类住宅用地地块基准容积率,以规划总人口800×104进行分配。单个地块人口计算公式为:

P= 800w×(R×F)/∑(R×F)

式中:P为单个地块人口;R为单个地块面积;F为地块容积率。

利用以上计算方法对基层级公共文化设施的服务盲区(即设施服务未覆盖区域)进行搜索判定。针对盲区增设基层级文化设施点位。分析结构如图4、图5:

图4 基层级文化设施服务盲点分析

图5 基层级文化设施布点规划

将城市整体空间作为分析对象,借助计算机软件分析功能,以接近最优的方式完成基层级文化设施服务范围对城市空间的满覆盖。同时满足城市居民的服务需求和设施建设的投资集约双重要求。

5 小 结

通过上述分层级分析,本文对成都市公共文化设施研究得到以下结论。

(1)城市层级与基层级公共文化设施特征具有较大差异。城市层级文化设施应着重考虑城市发展格局、城市发展战略以及城市未来发展方向等宏观影响要素,构建完善合理的功能结构。空间布局表现出较高的集聚性、战略性。

(2)城市层级文化设施在空间上形成城市文化中心之后,须遵循“集聚—疏散”的规律,进一步完善设施结构,避免单中心结构对城市发展造成制约,应积极扩大文化设施“触角”,提升城市层级文化的整体影响力。

(3)基层级文化设施布局规划应重点考虑城市居民基本的使用需求,以服务人口和服务半径作为主要参考依据。空间布局表现出扁平化、均衡性特性。

原有的层级文化设施布局模式,以按行政区划标准化配置为主,对基层文化设施的建设起到积极的促进作用,但该类模式存在一定弊端,缺乏对城市空间的统筹考虑,导致部分区域设施存在服务盲区或部分设施存在资源浪费。未来的基层级公共文化设施建设要尝试突破行政界线,利用量化分析手段优化区域内设施布局。

[1] 张景秋.北京市文化设施空间分布与文化功能研究[J].北京社会科学,2004,(2):52-60

[2] 魏宗财,甄峰,单梁,等. 深圳市文化设施时空分布格局研究[J].城市发展研究,2007,(2):8-13

[3] 黄鹤.文化规划——基于文化资源的城市整体发展策略[M].北京:中国建筑工业出版社,2010,(4):121

[4] 王法辉.基于GIS的数量方法与应用[M].姜世国,滕骏华,译.北京:商务印书馆,2009:213-214

[5] 成都市中心城文化设施专项规划(2007—2020)[R]

朱峻声(1986~),男,本科,规划师,从事城市规划设计工作。

TU984.14

A

[定稿日期]2014-08-22