中国环境基准理论与方法学研究进展及主要科学问题

冯承莲,赵晓丽,侯红,黄薇,宋静,李会仙,孟伟,吴丰昌,*

1. 中国环境科学研究院 环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012 2. 北京大学 公共卫生学院,北京 100083 3. 中国科学院南京土壤研究所,南京 210008

中国环境基准理论与方法学研究进展及主要科学问题

冯承莲1,赵晓丽1,侯红1,黄薇2,宋静3,李会仙1,孟伟1,吴丰昌1,*

1. 中国环境科学研究院 环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012 2. 北京大学 公共卫生学院,北京 100083 3. 中国科学院南京土壤研究所,南京 210008

环境基准是指环境介质中的环境要素对特定保护对象不产生不良或有害效应的最大限值,是环境标准制修订的科学依据。环境基准理论与方法学一直是国际环境科学和环境保护科学研究领域的前沿,也是国家环境管理的重大科技需求。本文在总结国际和我国环境基准研究成果的基础上,较为系统地阐述了环境基准的基本概况、理论方法学及重要进展。同时,结合学科特点和环境基准科技需求,综合分析了与环境基准理论方法学密切相关的系列关键科学问题。

环境基准;水质基准;土壤基准;空气基准;毒性效应机理;毒性预测模型;环境要素;生物富集;本地化

环境基准是指“环境介质(水、土壤和空气)中的环境要素对特定保护对象不产生不良或有害效应的最大限值”[1]。环境要素包括物理(噪声和温度等)、化学(金属、有机污染物和氮磷营养盐等)和生物(细菌和微生物等)及其他综合(pH、碱度、色度、硬度和感官等)要素;特定保护对象可以是人体健康、生物或生态系统及环境介质的使用功能(包括饮用水、农业用地、工业用地、渔业用水和休闲娱乐等)。环境基准主要是依据科学实验和科学判断得出的,它强调“以人(生物)为本”及自然和谐的理念,是科学理论上人与自然“希望维持的标准”。环境基准属于自然科学研究范畴,主要是依据特定对象在环境介质中的暴露数据,以及与环境要素的剂量效应关系数据,通过科学判断得出的,涉及多个前沿交叉学科,包括环境化学、毒理学、生态学、流行病学、生物学和风险评估等,反映了各个学科的最新科技成果。环境基准是制定和修订环境标准的基础和科学依据,同时也是国家进行环境质量评价、环境风险控制及整个环境管理体系的科学基础[2-3]。

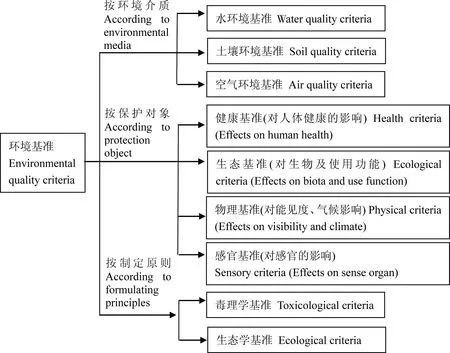

按照环境介质的不同,环境基准可分为水环境基准、土壤环境基准和空气环境基准等;按照保护对象的不同可分为健康基准(对人体健康的影响)、生态基准(对生物及使用功能)、物理基准(对能见度、气候等的影响)和感官基准(防止不愉快的异味)等。根据基准制定的方法学原理的不同可分为毒理学基准(包括健康基准和生态基准)和生态学基准(包括营养物基准)(图1)。

图1 环境基准的分类Fig. 1 Classification of environmental quality criteria

环境基准研究一般是以环境介质为主线来进行,主要分为水环境基准、土壤环境基准和空气环境基准三部分。

(1)水环境基准(以下简称“水质基准”)是指在一定环境条件下保护生物及特定水体使用功能而推荐的定量浓度或叙述性描述。涉及到的水体污染物包括重金属、非金属无机物、农药和其他有机物,以及一些水质参数(pH值、色度、浊度和大肠杆菌数量等)。水环境基准可分为保护水生生物及其使用功能基准、保护人体健康基准、营养物基准、沉积物基准和生物学基准等。保护水生生物及其使用功能基准(简称“水生生物基准”)一般是指水环境中的污染物对水生生物及其使用功能不产生不良影响的最大浓度。水生生物基准是水质基准的核心内容之一,已成为世界各国水环境基准研究的重中之重。保护人体健康的水质基准是用来保护人体健康免受致癌物和非致癌物的毒性作用,它考虑了人群摄入水生生物以及饮水带来的健康影响。营养物基准的概念是基于营养物在水体中产生生态效应危及了水体的功能或用途而提出的,是指对水体产生的生态效应不危及其水体功能或用途的营养物浓度或水平,可以体现受到人类开发活动影响程度最小的地表水体富营养化情况。沉积物质量基准是特定污染物在沉积物中的实际允许数值,是底栖生物免受特定污染物危害的保护性临界水平。生物学基准是指生物学家或其他自然资源科学家根据科学原理从生物评价数据推导的一类描述型或数值型基准,用以描述特定功能水域中水生生物群落的理想生物学条件,反映在该类水域生物栖息地最可能达到的生物完整性[4-5]。

(2)土壤环境基准(以下简称“土壤基准”)是指通过研究土壤中污染物对人体和陆地生物等的危害影响,分析污染物剂量-效应之间的响应关系,由此获得的相关研究资料与临界浓度数据。土壤是一种多相异质环境介质,这是土壤作为环境介质区别于水、气的显著特点,由于这一特点,土壤基准的研究与标准的制定也有别于水体和空气。土壤基准按照保护对象和目标的不同可以分为保护农产品安全、保护人体健康、保护生态受体及保护地下水4类土壤基准。保护农产品安全土壤环境基准主要是依据食品卫生标准以及农产品可食部分对污染物的富集系数或农产品可食部分污染物浓度与土壤污染物浓度、土壤性质之间的关系来反推制定的。对于没有食品卫生标准的污染物,可以通过评估人群摄入受污染的农产品引起的污染物暴露量,利用人体健康风险评估来反推保护农产品安全的土壤环境质量基准。保护生态受体土壤环境基准旨在保护土壤中或与土壤相关的生态受体(如植物/作物、土壤无脊椎动物、土壤微生物活性和代谢过程、野生动物等)不会因暴露于土壤污染物而产生显著的健康风险[6]。保护人体健康土壤环境基准主要基于农田、居住、商服、工业等各种用地方式下的暴露途径、暴露参数、临界风险人群和场地条件,借助健康风险评估进行制定,旨在保护暴露于污染土壤的临界人群不产生显著的健康风险。保护地下水的土壤环境基准旨在保证化学物质不因土壤的沥滤对工业企业界区内土壤下方饮用水源造成危害。

(3)空气环境基准(以下简称“空气基准”)通常是指空气中污染物(或物理因素)对特定对象(人或其他生物等)不产生不良或有害影响的最大剂量(无作用剂量)或浓度。空气环境基准按作用对象的不同可分为人体健康基准(对人群健康的影响)、生态基准(对动植物及生态系统的影响)和物理基准(对材料、能见度、气候等的影响)。同一污染物在不同的环境要素中或对不同的保护对象有不同的基准值,科学、合理的空气基准,应该充分反映空气介质中的污染物作用于研究对象、在不同浓度和剂量下引起的危害作用种类和程度的最新科研成果[7-8]。

环境基准是以污染来源、环境监测、环境标准、风险评估、污染控制技术和经济政策等为内容的环境管理的重要环节,更是环境标准制修订的科学依据,是环境保护和环境管理的基石和根本,也是环境科学基础研究对环境管理支撑的重要出口,对国家环境安全和社会经济可持续发展有重要的战略意义。目前,国际社会已经将环境基准的研究作为反映一个国家环境科学研究水平的主要标志之一。环境基准是当前国际环境保护科研的前沿领域,也是环境化学、生物学、生态毒理学与风险评估等多学科的综合集成。环境基准为环境监测指标的完善、环境质量评估、应急事故管理、污染控制与风险管理等环境管理工作提供科学依据,为我国环境标准体系和环境管理体系提供全面有效的科技支撑,提高环境管理生产力。迄今为止,我国还没有建立基于完整科学理论和足量实测数据支持的环境基准理论与方法学体系,环境基准研究还存在若干科学问题需要科学家们逐一解决。环境基准研究的滞后已成为制约我国环境保护和环境管理工作的瓶颈。因此,开展环境基准研究是我国环境管理的重大科技需求,是国家环境安全和环境保护工作的迫切需要,也是时代和社会发展的必然趋势。

1 环境基准研究概况

西方发达国家环境基准的研究开始较早,自20世纪60年代以来,美国应《清洁水法》的要求,投入巨资,开展了长期而系统的环境基准研究,目前已形成了比较完整的环境基准体系,奠定了美国在国际环境保护领域中的领先地位。近几十年来,日本、加拿大、澳大利亚和欧盟等发达国家和组织也相继着手构建各自的国家环境基准体系。国家环境基准体系已成为国际环境保护领域的趋势和国家环境安全的发展战略。在环境基准的理论和方法学上,环境基准体系的制定均是以环境介质为主线来进行的,并在此基础上形成了发达国家的环境保护法律体系的基本框架。

1.1 水质基准研究概况

水质基准是整个环境基准体系中很重要的一部分。由于水环境介质的复杂性,水质基准研究也显得尤为重要。水质基准是制定水质标准的理论基础和重要技术依据之一,决定着水质标准的科学性、准确性和可靠性。水质基准较为系统的研究工作始于20世纪初期。水质基准被提出以后,一直在不断完善和发展。随着相关学科如环境地球化学、毒理学、生物学以及生态学的不断发展,水质基准的理论和方法学也在不断发展。水质基准的研究是伴随着一系列水质基准论文、报告以及专著的形式展现的。

美国是最早开始水环境基准系统研究的国家。20世纪50年代,应《清洁水法》要求,为寻求环境质量与工业增长之间的平衡,保护生态系统和人群健康,美国投入巨资,开展了长期而系统研究,首次确立了基准在环境标准和环境保护工作的法律地位,引领国际水质基准领域的发展。并相继发表了水环境质量基准文件:《绿皮书》、《蓝皮书》、《红皮书》和《金皮书》等;并在1985年颁布了水质基准的指南[9-13]。经过长期而系统的研究,目前最新的美国国家推荐基准,共涉及150多种污染物,按基准类别分为保护水生生物基准(包括水生态基准和沉积物质量基准)、保护人体健康基准和营养物基准等[14]。欧盟的水质基准主要是通过发布指令的形式开展的。近年来随着欧盟水环境政策的发展,以1996年颁布的“污染防治综合指令”和2000年颁布的“水框架指令”为代表的环境政策指令,对各成员国水环境质量标准的制定起到了发展和促进作用。“污染防治综合指令”主要是针对污染源排放的环境基准与标准体系。根据该指令,欧盟将建立协调一致的、一体化的工业污染防治系统,范围涉及与污染物处理相关的特定工业行为,其目的是防止或减少企业向水体、空气和土壤中排污,达到整体上高水平的环境保护。“水框架指令”建立了欧洲水资源管理的框架,并对已有的水质指令作了补充,是针对水环境质量的基准与标准体系。欧盟在“水框架指令”中强调了所有水环境风险胁迫因子的综合影响,以水体的“良好生态状态”为保护目标。但是,由于水环境管理现状的客观需求,现阶段“水框架指令”依然对环境优先控制污染物设置了单独的水质目标。除欧美等国对水质基准研究较为系统外,世界卫生组织、加拿大、澳大利亚和新西兰等国家和组织对水质基准也开展了大量研究。在水质基准值的描述上,有数值型和描述性两种方式。不同国家对数值型基准有不同的分级,例如:澳大利亚和新西兰使用触发浓度(trigger values, TVs);加拿大使用指导值(guidelines);美国、丹麦、南非等国使用基准值(criteria),荷兰使用环境风险限值(environmental risk limits, ERLs),欧盟化学管理局使用预测无效应浓度(PNECs),世界经合组织使用最大可接受浓度(maximum toxicity concentration, MTCs)等[5, 15-19]。

世界各国水质基准是在各自国家或区域环境特征和自然背景基础上建立的,水质基准具有明显的区域性。水质基准也会受到水环境要素的限制,包括水体的理化性质(温度、溶解氧、pH值、硬度和有机质等)、水生生物群落结构、特征污染物、水体污染程度以及污染物的环境地球化学特性等。水质基准在保护特定水体功能或水生生物时,都限定在一定的环境条件内。环境条件不同,水体理化性质、生物多样性和气候因素等就会不同,这些都会影响到水质基准对水质的保护效果。对于缺乏水质基准早期研究的发展中国家,许多污染物监测的标准限值直接借鉴其他国家的水质基准或水质准则中的推荐值。由于水质基准的区域性差异,在借鉴其他国家水质基准研究方法的同时,应注意到不同国家在生态环境特征、污染特征和生物区系上的差异,建立适合本国水环境条件和生物区系特征的水质基准体系。

1.2 土壤基准研究概况

土壤基准是制订土壤标准的基础和科学依据,是土壤环境保护和管理工作的基石。土壤是一种多相异质环境介质,这是土壤作为环境介质区别于水、气的显著特点,由于这一特点,土壤环境质量基准的研究与标准的制定也有别于水体和空气。根据土壤环境管理的需要,欧美等国家发布的土壤环境质量标准均是指导性标准,当土壤中污染物浓度超过标准值时,要求启动进一步的调查和评估,超过标准值并不意味着必须实施土壤治理与修复。

相对其他国家来讲,美国较早地开展了土壤基准的研究,最早可追溯到1991年,根据人体健康风险评估外推得到的土壤环境基准值作为土壤筛选值直接发布。美国环境保护局(US EPA)于1996年正式发布了《土壤筛选导则:用户指引》和《土壤筛选导则:技术背景文件》。于2003年发布了《生态土壤筛选值制定导则》,规定了基于风险评估制定生态土壤筛选值的技术过程和生态土壤筛选值的应用方法。加拿大的土壤环境质量基准研究始于1989年,为响应公众对污染场地危害的日渐关注,保护生态环境和人体健康,加拿大联邦环境部长委员会(CCME)启动了历时5年的“国家污染场地修复项目(NCSRP)”。CCME根据人体健康风险评估方法确定保护人体健康的土壤质量基准值,根据生态风险评估方法确定保护环境的土壤质量基准值,取两者中的较小值作为最终的土壤质量指导值发布,并于1991年发布了《加拿大污染场地环境质量暂行基准》。英国早在1976年,就成立了“污染土地再开发部门间委员会(ICRCL, the United Kingdom Interdepartmental Committee for the Redevelopment of Contaminated Land),为界定土壤污染对敏感目标造成显著危害风险的浓度水平,ICRCL制订了暂行触发浓度(TCs, tentative trigger concentrations),关注的土壤污染物包括无机物、与煤焦化生产活动相关物质以及土壤pH。英国环保局根据“污染土地暴露评估模型”外推得到不同用地方式的土壤环境质量基准值,并作为土壤指导值(环境标准)直接发布。荷兰的土壤污染问题最早可追溯到1979年发生在Lekkerkerk新建住宅开发区的化学品废物污染事件。1983年,荷兰政府组织制订了《临时土壤修复法案》及土壤标准。1987年,荷兰制订出台了《土壤保护法》,初步明确了土壤污染防治义务和资金机制。1994年,通过进一步的应用实践和修改,荷兰政府对《土壤保护法》进行重大修订,引入了基于风险的土壤目标值和干预值,用于辅助土壤修复紧迫性的决策。2006年荷兰修订颁布了《土壤保护法》,2009年发布了《土壤修复通令2009》,替代了先前发布的相关规定文件[20]。总体来说,虽然欧美等国各国的土壤筛选值名称各异,但根据其保护对象,土壤基准值可基本分为保护人体健康土壤基准、保护生态土壤基准和保护水体土壤基准三类。

欧美国家长期的土壤环境管理经验表明,土壤环境质量管理中“一刀切”的通用标准一般用于识别土壤是否受到污染而需引起关注,超过标准对应的管理决策是进行调查和评估,进一步确定土壤污染是否已对受体产生不可接受的危害风险。土壤环境管理应综合考虑土壤的利用方式、土壤性质、污染物的扩散迁移行为、受体等多种因素,评估确定特定污染土壤中污染物危害风险和浓度限值。因此,在土壤基准的研究方面,也应该根据区域土壤环境的差异性特征,按照不同的土地利用类型和不同的保护对象,分别开展土壤基准的研究。

1.3 空气基准研究概况

空气基准是制订空气标准的基础和科学依据,是空气环境保护的重要参考。19世纪工业革命以来,随着工业化进程的不断加快,欧美发达国家最先出现了空气污染问题。20世纪30年代以来,工业发达国家相继出现了公害事件,例如,美国加州的光化学污染和英国的“伦敦雾”事件。这些公害事件引起人们的广泛关注,许多国家开始从法律层面上制定措施、保障空气污染治理工作的开展。随着相关学科如流行病学、毒理学的不断发展,空气基准的研究也在不断深入。空气基准的研究成果也是以一系列空气基准论文、报告以及专著的形式展现的。

基于空气污染对于人体健康可能存在危害,世界卫生组织(WHO)率先在20世纪50年代提出并开始着手空气质量基准制定的前期准备工作。对于空气中大量的毒害性有机物,经过长期的研究,US EPA和WHO都已经建立了比较完整的空气毒害物基准体系,并提出了污染物健康和风险评价技术规范和操作手册。美国于1955年首先制定了《空气清洁法》(Air Pollution Control Act),并在随后的几十年里不断加以修订和补充。围绕《空气清洁法》的修订以及空气环境基准制定工作的开展,美国的研究机构、环境保护部门和立法机构合作建立空气污染科学治理架构的经验和工作流程,对于发展中国家基准的制定工作有很重要的参考意义。US EPA负责定期对基准空气污染物基准文件和国家环境空气质量标准进行审议。同时,由非政府机构专家组成的独立机构美国“清洁空气科学顾问委员会”负责就颗粒物及其他污染物基准和国家环境空气质量标准的科学性、公正性和适用性,向US EPA提出意见和建议。US EPA以空气质量基准文件和不断涌现的科学研究成果为依据,提出颗粒物污染管理需求报告。政府机构定期组织报告的修订工作,修订草案经过公众若干次评价和“委员会”审议后,正式发布国家环境空气质量标准的阶段性修订建议,并通过《联邦公报》向公众告知修订意见[21]。WHO开展空气基准的研究工作也较早,在20世纪50年代提出并开始着手空气质量基准制定的前期准备工作。于1972年公布了SO2、悬浮颗粒物SPM、CO和光化学氧化物的空气质量基准。于1987年公布了欧洲区空气质量基准。1997年发布了全球空气质量基准。2005年WHO基于人体对典型环境空气污染物暴露健康影响研究的全球最新科学证据,发布了5种典型污染物PM10、PM2.5、O3、NO2和SO2最新空气质量基准指导值。同时,为实现指导值成为全球大气质量标准的目标,WHO的《全球大气质量指南》也为每项大气标准污染物浓度提出了过渡性实施目标,以便促进全球范围内的基准参考值能逐渐从高浓度向低浓度过渡[22-25]。近年来,可吸入颗粒物,尤其是细颗粒物(PM2.5)已被公认为危害最大、代表性最强的空气污染物,因此美国和欧盟在评价空气污染的健康危害时均选择颗粒物作为代表性大气污染物,空气质量基准也均以颗粒物为主。如美国环境保护局1971年首次颁布了颗粒物的环境空气质量标准,即TSP(总悬浮颗粒物)标准;1987年和1997年,又分别颁布了PM10和PM2.5标准,PM10国家环境空气质量标准;对于粒径小于2.5 μm的颗粒物,2013年颁布了PM2.5的国家环境空气质量新标准。为了全面检验影响颗粒物环境质量标准制定的因素,为标准的制定与颁布提供充分的科学依据,美国环境保护局组织了相关研究机构的专家,发布了《颗粒物空气质量基准文件》[21, 26]。可见,随着人们对空气环境复杂性的不断认识,空气基准的研究也越来越深入。

近年的现代流行病学研究、暴露评价研究、以及风险评价研究成果显示,即使暴露在相对浓度较低的常规空气污染物中,人体健康依然会受到影响。因此空气基准问题十分复杂,一些污染物是某个国家或地区范围内特有的,一些是所有国家都存在暴露浓度和暴露路径差异的基础问题。让一个区域内的公众生活在更安全的自然条件中,是每个国家和地区基准研究工作推动和发展的动力。科学、合理的空气基准,应该充分反映空气介质中的污染物作用于研究对象、在不同浓度和剂量下引起的危害作用种类和程度的最新科研成果。

2 环境基准主要研究进展

环境问题是我国重大的民生问题,伴随着社会经济的快速发展,环境污染问题日益突出,生态环境压力增大,环境风险增高,环境基准的研究也越来越引起国家和学者的重视。近年来,国际上环境基准的研究取得了很大的进展。尤其是环境基准的理论方法学方面,随着各种新的环境问题的不断出现,环境基准的研究方法也在不断的完善和发展。环境基准主要是依据特定对象在环境介质中的暴露数据,以及与环境要素的剂量效应关系数据,通过科学判断得出的。环境暴露、效应识别和风险评估是环境基准研究的三个关键环节。因此,以污染物的剂量效应关系等核心,在空气、水、土壤基准的理论方法学方面,均取得了一系列重要研究进展。

2.1 水质基准研究进展

水质基准涉及到很多研究方面,其中污染物的毒性效应是水质基准研究的基础和关键。同时,水环境要素、污染物的毒性特征、生物区系等因素也对水质基准研究产生重要影响。随着水质基准研究工作的陆续开展,涉及到水质基准理论方法学的关键领域也取得了不同程度的研究进展,这对于丰富水质基准的理论方法学具有重要作用。

从水质基准的推导方法上来看,目前国际上关于水质基准的研究方法,总体上可以分为两大类:评估因子法和统计外推法。统计外推法有多种不同外推手段,主要包括毒性百分数排序法和物种敏感度分布曲线法,其中统计外推法以物种敏感度分布曲线法为目前国际主流方法[5, 27-28]。国际上主流的水生生物基准方法均是基于生态风险评估技术,如欧盟对污染物预测无效应浓度值(PNEC)的制定一般使用物种敏感度分布法。物种敏感度分布法具有以下主要特点和假设条件:保护生态系统95%的物种水平;生态系统中不同物种可接受的效应水平满足概率分布;不考虑生态系统各物种间的相互作用;毒性数据来自生态系统随机抽取物种的独立实验结果;不考虑污染物的联合毒性作用。欧盟在2003年颁布了关于风险评价技术的导则文件[18],将推导PNEC的方法,作为推导水质基准的方法。文件指出要用8种不同的生物、至少10个慢性毒性值来获得最终的PNEC值。美国采用生态风险方法评估污染物的潜在危害,主要采用评价因子法和毒性百分数排序法。评价因子法即通过最敏感生物的毒性值与评价因子的比值推导水质基准值,评价因子取值范围通常根据实验条件和污染物的特性而限定在10~1 000之间。毒性百分数排序法属于统计外推法,是US EPA在1985年的水生态基准方法指南中推荐方法[12]。根据8个科的生物毒性数据计算4个基准参数,从而推导基准最大浓度和基准连续浓度。该指南确定水质基准的方法是基于物种对污染物的敏感度不同展开的。它是把所获得的物种的属平均毒性值按从小到大的顺序进行排列,序列的百分数按公式P=R/(N+1)进行计算,其中P为累积概率,R是毒性数据在序列中的位置,N是所获得的毒性数据个数。使用该方法得出的基准值包括基准最大浓度(criteria maximum concentration, CMC)和基准连续浓度(criteria continuous concentration, CCC)。该指南指出用于推导基准最大浓度(CMC)的急性毒性数据至少涉及3个门、8个科的生物,要为大多数生物物种(95%以上)提供适当的保护。人体健康基准针对污染物类别的不同,根据污染物的毒理学效应,如急性毒性、慢性毒性以及生物累积性等,可具体分为致癌和非致癌效应基准,是基于毒性外推和人体流行病学的研究而得出的结论。人体健康基准值的推导主要综合了毒理学、暴露评价以及生物累积3方面的内容。开展毒性效应分析要开展污染物的急性、亚急性和慢性毒性、发育、生殖以及神经毒性方面的毒性实验,以及污染物的致癌、致畸、致突变资料,主要是基于污染物的剂量-效应关系展开的,通过剂量效应关系的无观察有害作用水平(NOAEL)以及最低观察有害作用水平(LOAEL)等相关参数可以推导基准剂量,并最终通过多参数模型计算人体健康基准值。大多数人体健康基准基于以下假设:暴露仅来自饮用水或者水体中鱼类和贝类的摄入。对于其他多种暴露途径如经空气、皮肤等的暴露,在基准推导时没有考虑。确定人体健康水质基准还需要确定以下参数:即人体的默认体重值、淡水河近海鱼、贝类的平均日消费量,平均每天饮水量等。推导出的基准值能够保护当地大多数平均暴露条件下的成年人。US EPA在2000年颁布了人体健康水质基准指南,并形成了人体健康基准基本的理论与方法[29]。此外,US EPA发布的水环境质量基准还包括细菌基准、生物学基准、野生生物基准、物理基准等,这些研究成果奠定了美国在环境管理与科学研究领域的国际地位。

近年来国际上水质基准的研究取得了较大的进展。从污染物类型,环境要素的影响,以及污染物本身的毒性特征等方面均取得了重要进展。首先,从研究的污染物类型上来看,包括重金属、有机物以及氮磷等营养元素的水质基准均有涉及[30-39]。一些常规的污染物,在研究水质基准时,通常选用LC50、EC50等致死或生长抑制效应毒性数据终点。而一些内分泌干扰物(endocrine disrupting chemicals, EDCs),毒性效应终点相对复杂,能够通过干扰生物体内激素的合成、分泌、转运等环节,进而影响机体的内环境稳定、生殖、发育及行为等。这些内分泌干扰物质主要通过4种途径干扰生物体的内分泌系统:1)生物体内激素受体结合;2)影响激素的正常代谢;3)改变生物体内激素受体的数目;4)影响生物体内激素的合成、贮存、释放、运输与分解。EDCs干扰正常的内分泌系统,影响人类和野生动物的生殖和发育能力,从而最终危害人类和野生动物的健康,因此引起了世界的广泛关注。因此,关于EDCs类物质的水质基准,也有学者开始陆续开展了相关方面的研究[40-41]。这类污染物一般选择与繁殖或发育有影响的毒性终点数据进行水质基准的研究,因为这类污染物往往在很低的浓度范围内即可导致生物在繁殖或发育性状出现不可逆转的效应,而这个浓度范围却不足以导致生物死亡。其次,从水质基准的研究方法来看,大部分的水质基准研究,都是直接基于污染物的毒性数据开展的,并没有考虑水环境要素对毒性和基准的影响。对于重金属类污染物来讲,毒性作用受水环境条件影响较大,如温度、溶解性有机质、硬度等,因此在基准研究中应该充分考虑水环境条件(如硬度、温度)对基准的影响。近年来,也有部分学者开始探讨部分水环境要素(如硬度)对重金属水质基准的影响[42]。关于重金属的生物有效性以及水质基准的研究目前已经趋向于利用生物配体模型(BLM)开展相关研究,综合考虑水环境条件对重金属毒性的影响[43]。在US EPA新颁布的水质基准中,铜的水质基准已经开始采用BLM的预测数据[44],考虑了各种水质参数以及铜的生物有效性对生物毒性的影响。再次,针对生物累积性的污染物,近些年部分学者开始采用组织残留的方法开展基准的研究,即组织残留基准。传统的水质基准研究是将试验生物暴露于含有污染物的各种环境介质中,从而最终得出造成生物产生有害效应的污染物在水体中的浓度阈值。然而对于具有生物累积性的污染物,由于环境中多种理化参数可影响化学物质的生物有效性以及污染物本身的物理化学特点,最终影响化学物质进入生物体内的剂量。因而仅靠水环境中污染物的浓度间接反映污染物对生物体本身的危害状况是不够科学的。美国和加拿大都提出了组织残留基准的概念,推荐用于保护以水生生物为食的野生生物组织中的污染物最大残留浓度[45-46]。组织残留基准是针对保护野生生物的,其最终的表达方式都是以水生生物组织残留浓度表示,是一种简单的使用组织浓度描述毒性反应的方法。使用组织残留浓度可以提供化学物质确切吸收量证据,避开了一些环境影响因素,基于组织残留基准的理论,直接将生物累积量与毒性反应联系起来,降低了由于物种和环境因素差异导致的不确定性。用组织参残留基准基准的研究方法,已经开展了部分污染物的保护野生生物组织残留基准的研究,包括有机磷杀虫剂、甲基汞、多氯联苯(PCB)、滴滴涕(DDT)、多溴联苯醚(PBDE)等[47-52]。另外,随着水质基准研究的迫切需要,部分污染物毒性数据的缺失已经制约了水质基准研究的进展。同时,近年来,动物保护组织对动物尤其是濒危物种和稀有动物的保护要求越来越高,不提倡大量采用生物开展实验研究。所以,为了尽量避免生物物种的消耗,部分学者开始尝试采用模型预测的方式,对部分污染物的毒性进行预测,从而成为水质基准研究方法的重要补充。如US EPA发展了一种采用种间关系预测(interspecies correlation estimates, ICE)模型的方法对基准展开研究,使用数据库中现有的毒性数据,对其进行了整合和汇编,建立相应的数据库,对未知物种或数据量较少物种的毒性数据进行预测,从而避免了对实验动物的伤害[53-56]。近年来,通过毒性预测的方式也开展了大量的水质基准研究工作,如定量结构活性相关模型(QSAR)对重金属的毒性预测已经取得了很好的结果[57-58]。毒性预测模型是一个很好的研究方向,在未来水质基准的研究中将会被广泛使用。

2.2 土壤基准研究进展

土壤基准研究由于涉及到不同的土地利用类型,因此土壤基准的理论方法学也是围绕不同的保护对象展开的。随着英国、美国等国家相继提出了土壤污染风险评价的概念,基于风险的环境管理理念日益受到重视,并在许多国家发展成为相对完善的风险评估体系,迄今,已有数十个国家制定有立足国情、基于风险的土壤环境基准值。

从土壤基准的研究方法来看,按照不同的土壤基准类型,土壤环境基准的理论和方法也存在差异。在保护人体健康土壤基准方面,各国均采用人体健康风险评估的方法学制定保护人体健康的土壤基准。制定土壤生态基准的步骤基本类似,主要包括文献数据的收集和评价、数据的选择、土壤生态基准的计算及基准值的验证等。但由于各国每种用地方式下的默认暴露场景、考虑的暴露途径、暴露和污染物迁移模型、各类参数不同,导致各国土壤基准值出现几个数量级上的差异。差异体现在考虑的生态受体类型、文献数据的筛选原则、测试的终点(NOEC或LOEC)、生态毒性数据库、保护的水平、数据外推使用的具体方法(SSD曲线、评价系数、平衡分配法、QSAR法、证据权重法等)等。由于生态系统本身的复杂性以及各国对生态保护的认知程度及赋予的重要性不同,与人体健康风险评估技术相比,各国生态风险评估技术发展相对滞后且参差不齐。美国于1998年发布了基于生态风险评估制定土壤生态基准的技术导则[59]。目前欧盟国家中只有德国、芬兰和荷兰制定了本国的生态风险评估技术导则[60]。各国土壤生态筛选值的差异主要是由于政策的不同,例如,保护的水平(95%、50%)、评价因子的选择和最小数据量要求等等。在保护水体的土壤基准方面,土壤基准值是通过具体地区的地下水质标准值反推计算得到的,首先建立概念模型来描述地下水污染物的迁移。污染物从土壤迁移到地下水通常考虑4个步骤:(1)污染物进入在土壤-水的分配;(2)渗出液污染物在无污染的包气层的迁移;(3)渗出液在地下水中混合稀释;(4)污染地下水的横向迁移。一些国家已制定了关于保护地下水的土壤基准,在制定基准的方法学上,US EPA和加拿大CCME,假设地下水直接位于污染源的下方,不包括未污染的不饱和带,并且受体位于污染区域的边缘。US EPA考虑的稀释衰减稀释只包括地下水中污染物的稀释,而不考虑污染物在深层土壤中的衰减(吸附和降解)。加拿大CCME既考虑包气带中的吸附和降解,也包括饱和带中的吸附降解。而新西兰考虑污染源和地下水中间的未污染的包气带部分,及其包气带中的吸附和降解等过程。不同国家用于制订土壤环境基准的暴露模型往往不同,但其所考虑的暴露情景和关键暴露途径基本上是类似的。但在考虑地下水暴露途径时却有较大差异。不同国家选用的计算模型不同,美国GSI公司推出的RBCA模型、新西兰的包气带模型(VZCOMML)和加拿大环境部长委员会(CCME)制订国家土壤质量指导值(SQG)的相关模型方法与运算法则[21]。

当前国际上土壤基准研究方法根据保护对象不同可分为3类:第一类是基于人体健康风险评估制订,目的是保护活动在污染场地上的人体健康安全;第二类是基于生态风险评估制订,目的是保护土壤的生态功能;第三类是基于污染土壤的环境风险制订,目的是保护与土壤相邻的环境介质不受污染,如用于保护地表水、地下水等的土壤环境基准。当前各国保护土壤相邻环境介质的基准与保护人体健康、生态风险的基准一般单独颁布,二者在数值上往往相差很大。根据基准作用类型,土壤基准值可以分为3类:一是目标值,其数值非常保守,用于保护土地自然生态环境和土地可持续发展利用;二是筛选值,其数值相对保守,用于保护人体健康或土地主要生态功能;三是行动值/干涉值,据此可以判断污染场地存在不可接受的风险需要立即采取对应措施。基于风险的污染土壤修复与管理思想在发达国家发展迅速并得到广泛的认可。这是一种以保护不同土地利用方式下的人体健康和生态安全作为污染判别或污染修复最终目标的管理策略。由于其具有现实性和可操作性,美国、英国、加拿大、荷兰、澳大利亚等发达国家都先后建立了污染土壤风险评估导则和基于风险的土壤环境基准与标准。US EPA于1996年颁布用于推导保护人体健康的土壤筛选值(soil screening level, SSL)的土壤筛选导则。在该导则中,SSL被明确定义为污染场地用于或将来可能用于居住用地时,假设各暴露参数取值满足大多数场地状况,采用人体健康风险评估方法推导出来的各种污染物相对保守的浓度限值。SSL主要用于污染场地管理的初期快速鉴定场地是否存在污染,当污染场地土壤污染物含量低于SSL时一般认为不对人体健康造成危害,当污染物含量高于SSL时则需进一步针对具体场地进行风险评估来确定其风险。土壤生态筛选基准的研究也是当前土壤污染生态风险评价和基于风险的土壤环境管理的重要内容。美国已逐步建立了铜、铅、砷、锌、镉、镍等17类金属和DDT、狄氏剂、五氯酚、总多环芳烃(总PAHs)等4类有机物对植物、土壤无脊椎动物和野生动物的土壤生态筛选基准值。加拿大CCME也公布了一系列考虑不同土地利用类型(农业用地、住宅或公园用地、商业用地和工业用地),同时兼顾保护人体、植物、土壤动物和微生物的土壤质量指导值。荷兰住房、空间规划和环境部应用基于风险的方法建立了基准土壤(有机质和粘粒含量分别为10%和25%)中污染物的目标值和干预值,其中目标值主要基于对生态系统的保护而制定,而干预值是综合考虑人体健康和生态保护的需要,以保护人体健康和保护生态系统这两者中的低值为最终的干预值,最终的取值大多来自于生态风险值。德国、芬兰、丹麦、西班牙、奥地利等国家也在最近几年颁布了土壤污染物的生态筛选值,英国、瑞典、比利时等国家正在构建类似的生态筛选值[21,61-62]。从农田土壤的基准研究来看,虽然很多发达国家和地区都采用人体健康或生态风险评估的方法学制订了不同用地方式(如居住用地、工业用地、商业用地、娱乐休闲用地等)的土壤环境基准,但专门制订农业或类似用地方式土壤环境基准的国家和地区并不多。目前,仅有加拿大、英国、新西兰、荷兰、日本、韩国、泰国、我国大陆地区及我国台湾地区制订了农业或类似用地的土壤环境基准/标准。当土壤中的污染物不能被及时清除时,污染物就可能对地下水造成污染。污染物对地下水的影响,一方面视地下水埋藏的深浅,另一方面根据土壤水分补给、土壤水分的运行与地下水的相互关系。污染物对地下水的影响,主要是因土壤类型,地表污染物的污染方式与途径,区域水文地质条件来决定的。因此,从保护地下水的角度,很多国家对土壤基准开展了相关研究。美国新泽西州对地下水的影响基准是根据污染物能够影响该处地下水潜在可能性确定的。新西兰、加拿大、美国及日本明确提出在发展通用土壤指导值时考虑地下水保护[21]。由此可见,目前国际上关于土壤基准的研究,大部分是基于风险的概念提出的。在土壤基准的研究方面,主要有以下特点:(1)参数的不断增加和完善,不但包括许多传统污染物,而且涉及了一些新型污染物,甚至还考虑到了物理性和生物性污染物;(2)确定的阈值浓度建立在更广泛的生物受体上,使其数值更加准确;(3)考虑了更多的环境因素和实际污染情况,使所得数值更加接近自然状态下的数值。

2.3 空气基准研究进展

空气基准的研究主要是针对空气污染物开展的,由于空气污染是典型的复合型污染,尤其是颗粒物的污染,与人体健康有着密切的联系,因此关于空气基准的研究,主要是基于保护人体健康开展的,涉及到了流行病学、暴露评价以及健康风险方面的内容。随着相关学科研究的不断深入,空气基准的理论方法也取得了重要研究进展。

从空气基准的研究方法上来看,目前大部分空气基准都是在人体暴露假设值的基础上,通过采用健康风险评估程序进行估算的,涉及到动物毒性外推和人体流行病学研究。空气基准制定的关键是空气基准理论方法学,即基准值的推导定值。对于常规空气污染物,包括颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧和一氧化碳等,国际上主要的空气基准推导方法是基于人体健康影响评价技术;对于流行病学调查无法完成的毒害性污染物的潜在危害,国际上的基准推导方法主要是采用基于健康的风险评估技术。空气基准的研究主要包括污染物毒性与理化数据的获得和基准值的推导两个方面。由于污染物本身的毒性作用可能是致突变、致畸、致癌、神经毒性作用、心肺损伤或系统性损伤,污染物之间的毒性作用也有所区别,在基准值确定过程中,毒性筛查和基于毒性的目标污染物风险排序依据和方法有可能影响到污染物的健康影响评价。在致癌风险评价中,定量化致癌风险的低剂量外推法取代了线性多级模型。在非致癌风险评价中,倾向于使用更多的统计模型来推导基准值,而不是传统的基于无观察有害效应剂量(NOAEL)的方法。在数据选择上,一般选择空气毒害物的动物毒性数据推导。效应方面,致癌和非致癌性终点不同,当使用致癌效应作为临界终点时,空气基准是以一组与特定增量生命期风险水平相关的浓度表示的。对于致癌物质,基准是指人体暴露特定污染物时可能增加10-6个体终生致癌风险的空气浓度,而不考虑其他特定来源暴露引起的额外终生致癌风险,基准值一般用单位风险因子(unit risk factors, URF)或单位风险估计值(unit risk estimate, URE)表示。当以非致癌效应作为临界终点时,基准反映的是“非效应”水平评价。对于非致癌物,估算不对人体健康产生有害影响的大气浓度,基准值一般用参考浓度(reference concentration, RfC)表示。美国科学院首次确定了健康风险评估的四阶段法。目前许多国家都采用这一方法,其基本程序为:危害鉴别、剂量-效应评估、暴露评估和风险表征四个阶段。在考虑多个参数后根据剂量-效应关系推到得出基准值。在人体健康空气基准的推导过程中,使用的毒理学数据大多来自动物试验,没有充足的人体流行病学资料,导致基准的推导中存在一定的不确定性。空气基准的推导方法,随着风险评价和健康风险评价研究的发展,也有所改变。在筛选新的优先污染物时,采用的原则是:(1)污染物来源比较广泛,因而造成了一个普遍污染问题;(2)个体暴露的潜力比较大;(3)出现新的环境影响或健康数据;(4)从监测的角度看,比较容易可行;(5)大气污染浓度呈上升趋势。基于这种考虑,35种污染物列入到空气基准的研究名单中,其中包括了POPs类物质、PCBs和二恶英。因此,空气基准方法学研究的关键问题是基于前瞻性流行病学队列调查的污染物暴露剂量-反应关系的建立和常规及毒害性污染物基准值推导方法的优化集成。

从空气基准的研究方法来看,队列跟踪调查是国际上公认的研究空气污染长期暴露对人群健康影响较为理想的方法,但是所需周期长,需要人力物力的巨大投入,迄今为止得到公认的高质量空气污染队列研究均在欧美发达国家进行,我国目前还没有开展以评价常规污染物健康影响为研究目的的大规模人群队列研究。如美国采用队列研究方法,通过美国癌症协会队列研究和六城市研究两项长期追踪调查,提出了空气细颗粒物(PM2.5)的基准值。到目前为止,US EPA仅仅对少数化学物质列出其参考浓度值(reference concentration, RfC),其他毒害物质基本上是采用参考剂量(reference dose, RfD)值,RfD与RfC不同的是,RfD考虑了所有的暴露途径,得到的是每日总暴露量,而RfC仅仅考虑的是呼吸暴露,到1996年US EPA已列有200多种物质的RfD值[21]。欧共体从1980年起逐步颁布了一些空气污染物浓度的“限制值”和“建议值”指标。“限制值”为保护人体健康而不得超过的浓度值;“建议值”是作为长期的人体健康和环境保护指标,以及为各成员国所决定的某些特殊区域而规定的指标。加拿大、澳大利亚、芬兰以及日本等国已相继制定了部分大气污染物的环境基准值,世界卫生组织也对几种空气污染物提出了指导值[9-11, 21,63]。我国关于毒害性污染物的健康风险评价工作目前还十分有限,主要集中在利用空气环境监测数据,借鉴欧美发达国家提出的基准值,对某些区域的人群健康或生态风险作初步评价。近20年来,我国空气基准领域陆续开展了空气毒害有机污染物的污染状况、时空变化特征、污染源识别等方面的研究工作,但人群暴露评价工作缺乏系统性,人体健康风险评价方面的研究工作也十分缺乏暴露评价、流行病学、毒理学研究数据支持。我国环境健康研究人员采用生态学、时间序列等研究方法,在北京、上海、重庆、太原、武汉、沈阳、西安等地陆续开展了常规空气污染物急性健康影响调查,为我国常规空气污染物的急性健康硬性的综合评价积累了一定的数据资料。近年来,我国研究人员在珠江三角洲地区、长江三角洲地区、京津冀地区以及西北地区开展了一系列时间序列研究,陆续报道了主要空气污染物(PM10, PM2.5, SO2, NO2, O3, CO)的急性暴露与居民死亡率和发病率的增加存在显著关联[21]。

3 环境基准研究的主要科学问题

环境基准主要是依据特定对象在环境介质中的暴露数据以及剂量效应关系等数据,通过科学判断得出的,涉及了环境化学、毒理学、生态学、流行病学、生物学和风险评估等前沿学科领域的最新研究成果。环境基准值的推导是基于大量科学数据和研究成果的基础上,经过一套严格的方法和程序最终获得的,是环境标准的科学依据。我国最近几年才开始大规模开展环境基准的相关研究,研究基础相对薄弱。虽然我国的环境基准目前已经开展了大量工作,但是研究方法基本上是参照借鉴国外发达国家,无论在方法的应用上,还是在方法的适应性方面,仍有一些科学问题不明确,缺乏一定的科学性,环境基准研究的滞后已成为制约我国环境标准科学性、环境有效管理及民生保障行动的瓶颈。因此,我国的环境基准研究应该在充分吸收和借鉴国外的先进经验和最新成果的基础上,结合本国的具体环境特征和主要的科学问题深入开展,最终构建符合我国区域特点和国情的科学、合理、完善的环境基准理论方法学体系,为我国环境标准的制/修订提供科学依据,为国家环境保护提供全面科技支撑。总体来看,环境基准研究主要存在以下科学问题:

3.1 污染物的毒性效应机理

环境基准是针对污染物开展的研究,需要大量污染物的的毒性数据,包括生物毒性数据、人体健康毒性数据、流行病学数据等。污染物的毒性效应机理,是环境基准研究的基础,也是环境基准研究的关键。

不同类型的污染物,其毒性效应机理存在显著差异。在基准研究中,应针对污染物的毒性效应,选取恰当的毒性终点进行研究。对于一些常规污染物,往往会会生物产生生长抑制、运动抑制、致死效应,毒性终点很容易判断。而对于一些新型的污染物,由于其毒性效应机理比较复杂,毒性效应终点很难判断,因此无法获得相应的毒性数据,也就制约了环境基准的顺利开展。如一些环境内分泌干扰物,能够通过干扰生物体内激素的合成、分泌、转运等环节,进而影响机体的内环境稳定、生殖、发育及行为等。针对环境中越来越多的生殖毒性类化合物,传统测试终点、传统评估因子法不适合生殖毒性类化合物水生态基准的推导。环境内分泌干扰物对人类和野生动物危害在一定程度上明显高于持久有机污染物,特别是在种群水平上的影响,一些环境内分泌干扰物直接危害人类和野生动物生殖系统,导致种群数量明显下降,性别比率失衡,甚至种群灭亡。因此对内分泌干扰物的致毒机理有必要继续深入研究,尤其是针对具有生殖/繁殖毒性的环境内分泌干扰物。不同的毒性终点对生物体造成的损害存在差异,因此在基准的制定中对不同的毒性终点的污染物应该区别对待。随着生态毒理学的不断发展,生物毒性测试手段的不断提高,根据污染物对生态受体的不同效应,采用多种生物测试手段,比如酶学指标、分子标记物等测试方法对污染物的毒性效应终点进行研究,将会有助于探究污染物致毒机理,为基准研究提供重要的理论支持。

3.2 构效关系和毒性预测模型

环境基准的研究需要大量的毒性数据,毒性数据的获取一般是通过数据库或者文献检索来获得。而当污染物的毒性数据很难获得时,结合污染物本身的理化参数以及环境要素等因素构建预测模型,对污染物的毒性进行预测,这也是基准研究的重要方法。

开展毒性效应分析要开展污染物的急性、亚急性和慢性毒性、发育、生殖以及神经毒性方面的毒性实验,以及污染物的致癌、致畸、致突变资料,主要是基于污染物的剂量-效应关系展开的。而目前经常被采用的毒性数据库主要包括US EPA建立的ECOTOX数据库(http://cfpub.epa.gov/ecotox/)和国际农药行动联盟建立的PAN农药数据库(http://www.pesticideinfo.org/)。数据库相对较少,不能满足基准研究的需要,这是基准研究需要解决的问题。对于缺少的毒性数据,一方面可以通过实验测定进行数据补充,但是当实验测定无法获得所需数据时,模型预测就成为一种重要的补充方法。从管理者的角度来看,需要一种高效、低成本的方式来产生和解释基准研究所需的数据,但通过传统毒性测试方法来获得大量毒性数据显然是不现实的。考虑到动物保护组织对动物的保护需求,用毒性预测模型进行污染物毒性的预测,是一种比较理想的方法。因此,从长远来看,解决毒性数据缺乏的问题并不是尽快地测定大量毒性数据,而是找到一种方式有效地预测污染物毒性的模型方法。目前能够用来进行毒性预测的模型包括种间关系预测模型(ICE),生物配位体模型(BLM)以及定量结构活性相关模型(QSAR)等。如何有效地将毒性预测模型运用到基准研究中,将是研究者面临的重大挑战,也是基准研究方法的重要补充。

3.3 环境要素对污染物毒性影响机理

不同的环境条件下,污染物的毒性会存在差异,即环境要素会影响污染物的生物有效性。环境要素与污染物毒性的相关关系和影响机理,是环境基准需要深入探究的问题,也是基准定量化研究的前提。

污染物的毒性除了与污染物本身的性质有关之外,还跟环境条件有关。以水环境为例,污染物的毒性数据受各种水环境因素如硬度、pH、温度、盐度、溶解氧、溶解性有机质以及其他无机及有机组分等影响。这些因素能改变污染物的化学形态及其被生物摄取的能力,从而导致生物毒性的变化,即生物有效性发生变化。如在各种因素中,硬度对于不可离子化的有机污染物毒性影响较小,正常生理范围内的pH值几乎不对其毒性产生影响;而对于离子状态的金属离子,硬度和pH值则会影响其毒性。有机质能与金属离子发生吸附、络合等作用,从而影响了金属的毒性。虽然水环境参数对有机污染物分子本身的生物有效性影响较小,但它们常通过改变有机质的分子构型,进而影响其与有机污染物间的相互作用。对于大多数有机污染物而言,主要考虑各种环境基质与污染物之间的交互作用及其对生物有效性的影响。尽管人们对污染物的生物有效性进行了大量研究,但如何表征生物有效性仍然是一个关键问题,往往无法确定在某一特定条件下有多少污染物是生物有效的。目前关于环境基准的研究,大部分都是基于污染物的实验室毒性数据,并没有考虑环境要素对毒性的影响。目前颁布的基准值中,也只有铜的基准值考虑了环境要素的影响,采用了BLM进行推导[44],其他污染物还没有相关方面的研究。关于部分重金属的生物配体模型的开发,是重金属生物有效性运用的一个典型例子,如何结合污染物的生物有效性开展基准的研究工作,是基准研究需要考虑的问题。

3.4 生物富集机理与生物富集因子

一些污染物会通过食物链的传递在高营养级的生物中进行富集。生物富集在基准的研究中起着重要的作用。目前国际上关于基准的研究主要是依据污染物对单个物种的毒性数据,如何考虑种间关系、食物链放大等因素,是目前基准研究的难点。

生物富集污染物包括两个基本途径:即通过暴露在水相中的跨生物膜运输和直接从含污染物的食物中摄取。摄食途径在污染物对生物的暴露总量中占很大比例,但对于大多数物种,人们对它的影响程度还不太了解。生物富集因子是基准研究的重要组成部分,长期以来,主要用生物富集因子来估算水生生物对水中污染物的累积。目前只有美国的水质基准指南中使用了生物富集因子。生物富集因子涉及到了不同营养级、环境条件特征、污染物特征、人类生活习惯和社会经济条件等多种因素,因而综合考虑这些因素才能获得置信度较高的生物富集因子。生物累积因子的推导要根据污染物的类型采用独立的方法。目前推导生物累积因子的方法主要实测生物累积因子法、实测生物-沉积物累积因子法、总生物富集因子法和辛醇-水分配系数法等。任何一种生物累积因子的计算方法都有各自的局限性,选择哪种方法依赖于多个因素,应该针对具体的情况,按照污染物的类别分别进行估算。而且,其准确性、不确定性因素,也需要通过合适的手段进行验证和分析。近年来,持久性、生物累积性的化学物质越来越引起人们的关注。一些典型污染物如多氯联苯、滴滴涕等,具有很强的生物累积性,在含量较低的情况下可能在高营养级生物体内累积很高含量,甚至达到致毒水平。这类污染物的生物富集机理是国际环境科学研究的前沿领域,也是保护食物链顶端的野生生物和人体健康水质基准急需解决的关键科学问题和突破口。

3.5 环境基准的定量化和本地化

不同国家关于环境基准的研究方法不完全相同。如何结合本国的环境特征将环境基准的方法进行本地化,以及如何结合区域差异、模型差异、生物区系差异等因素等对基准开展定量化研究,也是目前基准研究需要解决的关键问题。

区域差异是基准制定过程中需要考虑的关键因素,区域的差异可引起本地敏感物种的差异以及人体污染物暴露途径和数量的差异,从而最终导致毒性数据和基准值的差异。我国在地理位置、地形地貌、气候条件以及人类开发程度等情况的差异,导致不同区域环境介质类型、环境演变过程以及物理、化学、生物学特性等方面存在显著差异,并且也使本地物种的生物区系呈现明显差异,这种差异到底如何影响基准值,是值得考虑的问题,基准的区域差异性需要定量化。另外,基准研究方法的本地化也需要进行深入研究。环境基准的理论方法学虽然在国际上是通用的,但是当研究特定区域的环境基准时,需要结合当地的区域特征,将方法进行校正和验证,进而实现方法的本地化,从而减少方法的不确定性,更加准确地开展基准研究。由于不同国家在环境特征、气候条件、工农业发展水平、生产方式、人群特点、生活习惯,以及经济基础、社会制度等方面所存在的差异,在用模型进行基准研究时,模型参数的选择对于环境基准的构建十分关键。源于暴露参数、毒理数据、生物富集因子和保护水平等选择上的差异,不同国家针对同一种污染物制定的基准值可以相差一千倍以上。如部分国家和地区已经颁布了当地适用的暴露参数手册,而我国至今还没有类似的文件可供参考[21]。因此,基于我国环境特征的基准定量化和本地化研究,能够为基准值的建立提供数据支持,是我国环境基准研究工作要解决的关键问题。

综上所述,环境基准研究是目前环境科学领域和环境保护领域的研究前沿,是科学制定环境标准的重要依据,也是国家环境管理的重大科技需求。通过对环境基准研究进展的系统论述,在我国环境基准研究现状的基础上,针对我国区域特点、具体国情以及国际环境基准领域的发展态势,有针对性地指出了我国环境基准研究的关键科学问题,这将为环境基准研究者提供新的研究思路和着力点。环境基准研究对推动我国环境保护事业发展、引领国际环境科学领域发展、保障我国社会经济发展将产生重大而深远的影响。

[1] US EPA. Ambient Water Quality Criteria (series) [R]. Washington DC: US EPA, 1980

[2] 孟伟, 张远, 郑丙辉. 水环境质量基准, 标准与流域水污染物总量控制策略[J]. 环境科学研究, 2006, 19(3): 1-6

Meng W, Zhang Y, Zheng B H. The quality criteria, standards of water environment and the water pollutant control strategy on watershed [J]. Research of Environmental Sciences, 2006, 19(3): 1-6 (in Chinese)

[3] 吴丰昌, 孟伟, 宋永会, 等. 中国湖泊水环境基准的研究进展[J]. 环境科学学报, 2008, 28(12): 2385-2393

Wu F C, Meng W, Song Y H, et al. Research progress in lake water quality criteria in China [J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2008, 28(12): 2385-2393 (in Chinese)

[4] 孟伟, 吴丰昌. 水质基准的理论与方法学导论[M]. 北京: 科学出版社, 2010: 1-4

[5] 冯承莲, 吴丰昌, 赵晓丽, 等. 水质基准研究与进展[J]. 中国科学: 地球科学, 2012, 42(5): 657-664

[6] 王国庆, 骆永明, 宋静, 等. 土壤环境质量指导值与标准研究I. 国际动态及中国的修订考虑[J]. 土壤学报, 2005, 42(4): 666-673

Wang G Q, Luo Y M, Song J, et al. Study on soil environment quality guidelines and standards I. International trend and suggestions for amendment in China [J]. Acta Pedologica Sinica, 2005, 42(4): 666-673 (in Chinese)

[7] 王瑞斌, 王安. 我国环境空气质量标准与国外相应标准的比较[J]. 环境科学研究, 1997, 11(6): 35-39

[8] US EPA. National Air Quality and Emissions Trends Report. EPA-450/4-90-002 [R]. Washington DC: US EPA, 1988

[9] US Department of the Interior. Report of the Subcommittee or Water Quality Criteria [R]. Washington DC: US Department of the Interior, 1968

[10] NAS, NAE. Water Quality Criteria [R]. Washington DC: National Academy Press, 1972

[11] US EPA. Water Quality Criteria [R]. Washington DC: Office of Water Regulations and Standards, 1976

[12] Stephan C E, Mount D I, Hansen D J, et al. Guidelines for Deriving Numerical National Water Quality Criteria for the Protection of Aquatic Organisms and Their Uses [R]. Washington DC: US EPA, 1985

[13] US EPA. National Recommended Water Quality Criteria [R]. Washington DC: Office of Water Regulations and Standards, 1986

[14] US EPA. National Recommended Water Quality Criteria [R]. Washington DC: Office of Water, Office of Science and Technology, 2013

[15] RMCANZ and ANZECC. Australian and New Zealand guidelines for fresh and marine water quality [R]. Canberra: Australian and New Zealand Environment and Conservation Council and Agriculture and Resource Management Council of Australia and New Zealand, 2000

[16] CCME. A Protocol for the Derivation of Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life [R]. Winnipeg: Canadian Council of Ministers of the Environment, 2007

[17] Van Vlaardingen P L A, Verbruggen E M J. Guidance for the Derivation of Environmental Risk Limits within the Framework of International and National Environmental Quality Standards for Substances in the Netherlands'(INS) [R]. Bitlhoven: National Institute for Public Health and the Environment, 2007

[18] ECB. Technical Guidance Document on Risk Assessment-PartⅡ [R]. Italy, Ispra: Institute for Health and Consumer Protection, 2003

[19] OECD. Guidance Document for Aquatic Effects Assessment. OECD Environment Monographs No 92. [R]. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development, 1995

[20] 徐猛, 颜增光, 贺萌萌, 等. 不同国家基于健康风险的土壤环境基准比较研究与启示[J]. 环境科学, 2013, 34(5): 1667-1678

Xu M, Yan Z G, He M M, et al. Human health risk-based environmental criteria for soil: A comparative study between countries and implication for China [J]. Environmental Science, 2013, 34(5): 1667-1678 (in Chinese)

[21] 吴丰昌, 孟伟. 中国环境基准体系中长期路线图[M]. 北京: 科学出版社, 2014: 83-91

[22] 北京市环境保护局, 北京市环境保护科学研究院, 北京市环境保护监测中心. 颗粒物环境空气质量基准(译)[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2008: 5-10

[23] WHO. Air Quality Guidelines for Europe [R]. Geneva: World Health Organization, 1987

[24] WHO. Air Quality Guidelines. Global update 2005 [R]. Geneva: World Health Organization, 2006

[25] WHO. Air Quality Guidelines for Particulate Matter, Ozone, Nitrogen Dioxide and Sulfur Dioxide. Global update 2005. Summary of Risk Assessment [R]. Geneva: World Health Organization, 2006

[26] Krzyzanowski M, Cohen A. Update of WHO air quality guidelines [J]. Air Quality, Atmosphere & Health, 2008, 1 (1): 7-13

[27] 吴丰昌, 冯承莲, 张瑞卿, 等. 我国典型污染物水质基准研究[J]. 中国科学: 地球科学, 2012, 42(5): 665-672

[28] 金小伟, 雷炳莉, 许宜平, 等. 水生态基准方法学概述及建立我国水生态基准的探讨[J]. 生态毒理学报, 2009, 4(5): 609-616

Jin X W, Lei B L, Xu Y P, et al. Methodologies for deriving water quality criteria to protect aquatic life (ALC) and proposal for development of ALC in China: A Review [J]. Asian Journal of Ecotoxicology, 2009, 4(5): 609-616 (in Chinese)

[29] US EPA. Methodology for Deriving Ambient Water Quality Criteria for the Protection of Human Health. Technical Report, EPA-822-B-00-004. [R]. Washington DC: Office of Water, Office of Science and Technology, 2000

[30] Feng C L, Wu F C, Zhao X L, et al. Water quality criteria research and progress [J]. Science China: Earth Sciences, 2012, 55(6): 882-891

[31] 吴丰昌, 冯承莲, 曹宇静, 等. 锌对淡水生物的毒性特征与水质基准的研究[J]. 生态毒理学报, 2011, 6(4): 367-382

Wu F C, Feng C L, Cao Y J, et al. Toxicity characteristic of zinc to freshwater biota and its water quality criteria [J]. Asian Journal of Ecotoxicology, 2011, 6(4): 367-382 (in Chinese)

[32] 吴丰昌, 冯承莲, 曹宇静, 等. 我国铜的淡水生物水质基准研究[J]. 生态毒理学报, 2011, 6(6): 617-628

Wu F C, Feng C L, Cao Y J, et al. Aquatic life ambient freshwater quality criteria for copper in China [J]. Asian Journal of Ecotoxicology, 2011, 6(6): 617-628 (in Chinese)

[33] Jin X, Zha J, Xu Y, et al. Derivation of aquatic predicted no-effect concentration (PNEC) for 2,4-dichlorophenol: Comparing native species data with non-native species data [J]. Chemosphere, 2011, 84: 1506-1511

[34] 吴丰昌. 水质基准理论与方法学及其案例研究[M]. 北京: 科学出版社, 2012: 109-277

[35] Wu F C, Feng C L, Zhang R Q, et al. Derivation of water quality criteria for representative water-body pollutants in China [J]. Science China: Earth Sciences, 2012, 55(6): 900-906

[36] Wu F C, Meng W, Zhao X L, et al. China embarking on development of its own national water quality criteria system [J]. Environmental Science & Technology, 2010, 44(21): 7792-7793

[37] Liu Y D, Wu F C, Mu Y S, et al. Setting water quality criteria in China: Approaches for developing species sensitivity distributions for metals and metalloids [J]. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 2014, 230: 35-57

[38] 吴丰昌, 孟伟, 曹宇静, 等. 镉的淡水水生生物水质基准研究[J]. 环境科学研究, 2011, 24(2): 172-184

Wu F C, Meng W, Cao Y J, et al. Derivation of aquatic life water quality criteria for cadmium in freshwater in China [J]. Research of Environmental Sciences, 2011, 24(2): 172-184 (in Chinese)

[39] 吴丰昌, 孟伟, 张瑞卿, 等. 保护淡水水生生物硝基苯水质基准研究[J]. 环境科学研究, 2011, 24(1): 1-10

Wu F C, Meng W, Zhang R Q, et al. aquatic life water quality criteria for nitrobenzene in freshwater [J]. Research of Environmental Sciences, 2011, 24(1): 1-10 (in Chinese)

[40] Caldwell D J, Mastrocco F, Hutchinson T H, et al. Derivation of an aquatic predicted no-effect concentration for the synthetic hormone, 17α-ethinylestradiol [J]. Environmental Science & Technology, 2008, 42(19): 7046-7054

[41] Wu F C, Fang Y X, Li Y S, et al. Predicted no-effect concentration and risk assessment for 17-[beta]-estradiol in waters of China [J]. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 2014, 228: 31-56

[42] 闫振广, 孟伟, 刘征涛, 等. 我国淡水水生生物镉基准研究[J]. 环境科学学报, 2009, 29(11): 2393-2406

Yan Z G, Meng W, Liu Z T, et al. Biological criteria for freshwater Cd in China [J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2009, 29(11): 2393-2406 (in Chinese)

[43] Feng C L, Wu F C, Zheng B H, et al. Biotic ligand models for metals-A practical application in the revision of water quality standards in China [J]. Environmental Science & Technology, 2012, 46: 10877-10878

[44] US EPA. Aquatic Life Ambient Freshwater Quality Criteria-Copper [R]. Washington DC: Office of Water Regulations and Standards Criteria Division, 2007

[45] US EPA. Great Lakes Water Quality Initiative Criteria Documents for the Protection of Wildlife. Technical report, EPA/820/B-95/008. [R]. Washington DC: Office of Water, Office of Science and Technology, 1995

[46] CCME. Canadian Tissue Residue Guidelines for the Protection of Wildlife Consumers of Aquatic Biota [R]. Winnipeg: Canadian Council of Ministers of the Environment, 2000

[47] Steevens J A, Reiss M R, Pawlisz A V. A methodology for deriving tissue residue benchmarks for aquatic biota: A case study for fish exposed to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin and equivalents [J]. Integrated Environmental Assessment and Management, 2005, 1(2): 142-151

[48] Beckvar N, Dillon T M, Read L B. Approaches for linking whole-body fish tissue residues of mercury or DDT to biological effects thresholds [J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 2005, 24(8): 2094-2105

[49] Zhang R Q, Guo J Y, Wu F C, et al. Toxicity reference values for polybrominated diphenyl ethers: Risk assessment for predatory birds and mammals from two Chinese lakes [J]. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 2014, 229: 111-137

[50] Su H L, Wu F C, Zhang R Q, et al. Toxicity reference values for protecting aquatic birds in China from the effects of polychlorinated biphenyls [J]. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 2014, 230: 59-82

[51] Su H L, Mu Y S, Feng C L, et al. Tissue residue guideline of ∑DDT for protection of aquatic birds in China [J]. Human and Ecological Risk Assessment, 2014, 20(6): 1629-1642

[52] Zhang R Q, Wu F C, Li H X, et al. Toxicity reference values and tissue residue criteria for protecting avian wildlife exposed to methylmercury in China [J]. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 2013, 223: 53-80

[53] Raimondo S, Jackson C R, Barron M G. Web-based Interspecies Correlation Estimation (Web-ICE) for Acute Toxicity: User Manual Version 3.2 [R]. US EPA, Office of Research and Development , National Health and Environmental Effects Research Laboratory, 2013

[54] Dyer S D, Versteeg D J, Belanger S E, et al. Interspecies correlation estimates predict protective environmental concentrations [J]. Environmental Science & Technology, 2006, 40: 3102-3111

[55] Feng C L, Wu F C, Dyer S D, et al. Derivation of freshwater quality criteria for zinc using interspecies correlation estimation models to protect aquatic life in China [J]. Chemosphere, 2013, 90: 1177-1183

[56] Feng C L, Wu F C, Mu Y S, et al. Interspecies correlation estimation-Applications in water quality criteria and ecological risk assessment [J]. Environmental Science & Technology, 2013, 47: 11382-11383

[57] Mu Y S, Wu F C, Chen C, et al. Predicting criteria continuous concentrations of 34 metals or metalloids by use of quantitative ion character-activity relationships-species sensitivity distributions (QICAR-SSD) model [J]. Environmental Pollution, 2014, 188: 50-55

[58] Wu F C, Mu Y S, Chang H, et al. Predicting water quality criteria for protecting aquatic life from physicochemical properties of metals or metalloids [J]. Environmental Science & Technology, 2013, 47(1): 446-453

[59] US EPA. Guidelines for Carcinogen Risk Assessment. EPA 2005/630/P-03/001F. [R]. US EPA, 2005

[60] Carlon C. Derivation Methods of Soil Screening Values in Europe. A Review and Evaluation of National Procedures Towards Harmonization. EUR 22085 EN. [R]. Ispra: European Commission, Joint Research Centre, 2007

[61] 颜增光, 谷庆宝, 李发生, 等. 构建土壤生态筛选基准的技术关键及方法学概述[J]. 生态毒理学报, 2008, 3(5): 417-427

Yan Z G, Gu Q B, Li F S, et al. A synoptic review of the technical tips and methodologies for the development of ecological soil screening benchmarks [J]. Asian Journal of Ecotoxicology, 2008, 3(5): 417-427 (in Chinese)

[62] 周启星, 安婧, 何康信. 我国土壤环境基准研究与展望[J]. 农业环境科学学报, 2011, 30(1): 1-6

Zhou Q X, An J, He K X. Research and prospect on soil-environmental criteria in China [J]. Journal of Agro-Environment Science, 2011, 30(1): 1-6 (in Chinese)

[63] 陈魁, 董海燕, 郭胜华, 等. 我国环境空气质量标准与国外标准的比较[J]. 环境与可持续发展, 2011(1): 47-50

◆

Research Progress and Main Scientific Problems of Theory and Methodology of China's Environmental Quality Criteria

Feng Chenglian1, Zhao Xiaoli1, Hou Hong1, Huang Wei2, Song Jing3, Li Huixian1, Meng Wei1, Wu Fengchang1,*

1. State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China 2. School of Public Health, Peking University, Beijing 100083, China 3. Institute of Soil Science, Chinese Academy of Science, Nanjing 210008, China

14 November 2014 accepted 21 November 2014

Environmental quality criteria are the threshold limits for pollutants or other hazard factors to certain receptors in the ambient environment, which are scientific basis to formulate and revise environmental quality standards. The theory and methodology of environmental quality criteria has been the international frontier in the field of environmental science and environmental protection science. It is also the great science and technology demand of national environmental management. Based on the research results of international and China's environmental quality criteria, the general situation, theory, methodology and important progress of environmental quality criteria were systematically expounded in this paper. At the same time, combining with the characteristics of disciplines and science and technology demand of environmental quality criteria, a series of key scientific problems that are closely related to the theory and methodology of environmental quality criteria were comprehensively analyzed.

environmental quality criteria; water quality criteria; soil quality criteria; air quality criteria; toxic effect mechanism; toxicity prediction model; environmental factors; bioaccumulation; localization

环保公益性行业科研专项(201409037);环保公益性行业科研专项(201309060)

冯承莲(1981-),女,博士,副研究员,研究方向为水生态毒理和水质基准,E-mail: fengcl@craes.org.cn;

*通讯作者(Corresponding author), E-mail: wufengchang@vip.skleg.cn

10.7524/AJE.1673-5897.20141114001

2014-11-14 录用日期:2014-11-21

1673-5897(2015)1-002-16

X171.5

A

吴丰昌(1964—),男,研究员,博士生导师,环境基准与风险评估国家重点实验室主任。主要研究方向为环境基准与风险评估,天然有机质环境生物地球化学行为等。

冯承莲, 赵晓丽, 侯红, 等. 中国环境基准理论与方法学研究进展及主要科学问题[J]. 生态毒理学报, 2015, 10(1): 2-17

Feng C L, Zhao X L, Hou H, et al. Research progress and main scientific problems of theory and methodology of China's Environmental Quality Criteria [J]. Asian Journal of Ecotoxicology, 2015, 10(1): 2-17 (in Chinese)