美国儿童家庭寄养制度的变革与借鉴

——基于自由主义与国家干预主义的福利辨析

满小欧 Richard P.Barth

(1.东北大学文法学院,辽宁沈阳 110819;2.美国马里兰大学社会工作学院,巴尔的摩 21230)

在我国,家庭寄养是指经过规定的程序,受县级以上地方人民政府民政部门或者民政部门批准的家庭寄养服务机构委托,在指定家庭寄养不满十八周岁的孤儿、查找不到生父母的弃婴和儿童。但在世界范围内,家庭寄养不仅为孤儿,也为更多弱势儿童提供了庇护港湾。美国儿童福利联盟(Child Welfare League of America)就将“寄养”界定为:当亲生家庭暂时或长时间无法给予儿童所需照顾,且儿童不愿意或不可能被领养时,儿童福利系统在一定时间内为儿童提供的一种替代性家庭照顾。①周震欧:《儿童福利》,台北巨流图书公司2001年版,第45页。事实上,美国是世界上最早开展儿童家庭寄养的国家之一。但由于美国社会保障制度在发展之初深受自由主义的影响,所以政府直到1909年白宫会议之后才正式介入儿童福利领域。百余年中,美国儿童家庭寄养制度在自由主义与干预主义两种不同价值取向交织下不断向前发展,国家与社会的福利供给角色也不断变化,直到20世纪80年代才得到了较好融合。发展到今天,美国已经形成了以“永久家庭安置”为核心的政府主导、社会强制报告、专业社工服务为一体的家庭寄养体系,提供从问题家庭改善到儿童寄养,再到大龄儿童离开寄养体系后安置的“一揽子”服务计划,为我国当前在适度普惠儿童福利制度背景下,建设完善困境儿童救助与福利体系给予了有益借鉴。

一、“自由主义”与“国家干预主义”的立场

自由主义与国家干预主义在不同领域(如:经济领域、政治领域等)有不同的内涵,本文讨论的是二者在儿童福利领域,或者更确切的说是当儿童处于限制行为能力时,政府与家庭应该由谁主导替儿童主张权利的问题。

由于儿童与家庭的关系密不可分,所以将儿童问题放置在家庭背景中是正当的。自由主义正是基于这种传统和理念,主张家庭中父母子女关系的私密性与伦理性应当得到应有的保护,父母在家庭关系中的自治和权威应当受到最高的尊重,政府不应介入和干预家庭关系。该理论从“最小的政府是最好的政府”的理念出发,提出家庭是自发性、稳定性和秩序性非常强的社会基本单位,家庭自身的效用和功能完全能够应对来自内部或外部的挑战,政府的介入应奉行最低限度干预原则。自由主义者们认为:第一,最低限度的介入是与公民个人自由与平等的信仰相应的;第二,政府以及法律体系没有能力监督家庭中父母子女之间微妙与复杂的关系;第三,反对忽视和虐待儿童法律中存在的模糊性,认为所谓儿童生活在“不适合的家庭”、没有被给予“适当的照顾”或是遭受“情感上的伤害”等法律的模糊性,通常鼓励了政府介入的任性。①Samantha Brennan,Robert Noggle,“The Moral Status of Children:Children’s Rights, Parents’ Rights and Family Justice”,Social Theory and Practice,Vol.23,No.1,1997,PP.18-19.

与自由主义的理念不同,国家干预主义是基于对家庭内部正义问题的考量,根植于对家庭理想中父母自治传统的批判和重新反思,秉持“儿童最大利益原则”,高度警惕赋予父母对子女完全的自治权可能对儿童造成的危害。国家干预主义理论强调政府公共权力介入家庭关系的合法性与必要性,主张政府有积极保障并维护儿童权益的职责。该理论指出,为防止家庭这种私领域中出现权力滥用的情形,政府应当将家庭置于自己的监督之下,对父母养育和教育子女进行必要的干预,以最大限度地保障儿童的权利,促进儿童健康发展。政府可以通过积极的干预排除家庭可能对儿童造成的各种伤害,并进行及时的救助;与此同时也要实施救助等福利措施为儿童提供完善的福利保障。②② Samantha Brennan,Robert Noggle,“The Moral Status of Children:Children’s Rights, Parents’ Rights and Family Justice”,Social Theory and Practice,Vol.23,No.1,1997,PP.18-19.由此可见,尽管国家干预主义奉行的“儿童最大利益原则”仍具有一定模糊性,但它承认了儿童有其自身的独特需要和利益,突出了儿童作为权利主体的地位,并为政府在监督和介入父母子女关系如何行动提供了有益的指导。

二、儿童家庭寄养制度的历史演变:自由主义与国家干预主义之争

正如自由主义者们所认为的,儿童生活在成人主宰的世界,而且在人类历史上很长一段时间内儿童照顾一直被认为是家庭内部的事情。但不可否认,儿童需要的满足和权利的保护不仅与所在家庭密不可分,更受到社会制度与国家力量的影响。因而,为了清晰地看到政府在儿童福利领域的角色转变,笔者把美国儿童家庭寄养制度的历史发展进行了如下划分:第一阶段是1909年白宫会议之前,主要由宗教以及慈善组织负责儿童寄养,政府的干预十分有限;此后阶段尤其是经济危机之后,政府被推上了社会福利的供给舞台,国家干预主义开始盛行;直到20世纪80年代,国家干预主义在儿童寄养领域才走向了理性的回归,在“自由”与“干预”之间找到了平衡点。

(一)自由主义影响下的儿童家庭寄养

在自由主义的影响下,美国早期儿童家庭寄养制度在萌芽之初,并未受到政府的大力支持,宗教与慈善机构及儿童社会组织成为主力军。政府的“偶尔”介入,更多程度上是为解决贫困问题而采取的社会控制手段,而非儿童的保护者。

学徒制是儿童被安排到较富裕家庭做学徒,由雇主家庭为儿童提供食物、衣物、住宿并教授手艺的一种制度安排。它是18世纪美国安置低收入家庭儿童(但不仅限于低收入家庭)的主要方式,也是美国儿童家庭寄养制度的开端。进入19世纪,伴随着儿童自身价值和社会价值逐渐获得认可,学徒制也发生了变化:一方面学徒式寄养仅限于贫困家庭,不再适用于各个阶层的儿童;另一方面对雇主家庭也提出了更高的要求。1884年宾夕法尼亚州建立免费的公立学校后,政府即制定法律要求雇主每年至少为寄养儿童提供3个月学习时间。①Heffner,W.C.,History ofPoorReliefLegislation in Pennsylvania,1682-1913,Cleona,PA:Holzapfel Publishing Company,1913,P.146.尽管学徒制被认为是美国家庭寄养制度的萌芽形态,并在后期体现了一些对学徒儿童的权利主张,但却与现代家庭寄养大相径庭:学徒制的根本出发点是经济利益,儿童的真实身份是被雇佣的廉价劳动力而不是被照顾对象,他们能够获得生活上照料是以为雇主劳动为前提,技能和手艺的学习也有明确的目的性,就是为成人劳动者做准备。

到了19世纪中期,为了应对迅速蔓延到城市的贫困问题,许多宗教和慈善组织开始建立孤儿收容所。1830年到1870年的40年间,孤儿收容所成为美国养育孤儿的最主要方式。据统计,1866年纽约孤儿院的数量从1925年的4所增加到60所。同期联邦调查报告也显示:1877年,全美共有208家儿童慈善组织,其中孤儿收容所是最主要的形式。②Children’s Aid Society,Sixth Annual Report of the Children’s Aid Society,Documents of the Senate of the State of New York,1959,P.7.然而到了80年代,孤儿收容所却遭到了强烈的批判。因为人们发现,孤儿院数量的增加并没有改变弱势儿童的生存状况,孤儿院内无法为儿童提供差别原则的人性对待,导致儿童的教育与道德发展受到疏忽。

此时,美国最有影响力的收容所批判者查尔斯提出了一种新的儿童安置方式,即将儿童从城市的贫民窟安置到乡村的新教徒农民家中,并于1853年成立了纽约儿童救助协会(以下简称CAS)。CAS以“家庭关爱”为核心,救助的儿童包括街头孤儿、弃儿、流浪儿童,以及孤儿收容所送来的儿童。据统计,从1854到1930年间,CAS从纽约共运送大约15万儿童到乡村寄养家庭。在这种寄养方式下,年龄小的儿童通常被当作家庭成员接受照料,年龄较大的儿童则会从事一些劳作,但不签订任何形式的学徒合同。CAS还明确规定了被寄养儿童享有的权利,例如寄养家庭必须保证儿童在生活、教育及其他方面享受与亲生孩子一样的待遇,一旦需要解除双方关系,CAS会负责重新安排寄养。③Holt,M.I.,The Orphan Trains: Placing out in American,Lincoln.NE:University of Nebraska Press,1992,P.79-85.由此可见,尽管查尔斯提出的寄养方式看似与学徒制相近,却在保护儿童理念上迈出了一大步。在CAS的影响下,使儿童远离忽视他们、甚至使他们面临危险的父母,一时间成为家庭安置倡导者们迫切要解决的问题。然而这种做法过于“急切”,以致安置机构通常以广告的方式寻找寄养家庭,却很少对寄养家庭进行调查,儿童安置后也极少有工作人员定期拜访了解情况。在这种情况下,寄养的效果并不理想,儿童经常需要移送其他家庭重新寄养。与此同时,这种方式也受到了来自天主教会、西部政府官员以及社会研究者的反对与批判。天主教徒们认为CAS“绑架”了许多优秀天主教徒的孩子,是在新教徒区破坏他们信仰的一个关键因素;西部政府官员认为CAS是在把不法行为由东部转销到西部;社会研究者们则提出质疑:儿童在寄养家庭中是应该通过劳动变相支付寄养费用还是与寄养父母建立良好的感情,使他们真正像孩子一样获得家庭温暖。④Cray,R.E.,Paupers and Poor Relief in New York City and its Rural Environs, 1700-1830, Philadelphia:Temple University Press,1988,P.65-98.正是基于上述的质疑,是否应当付费寄养的问题逐渐成为家庭寄养争论的焦点,而付费式家庭寄养的流行也成为政府逐步正式介入家庭寄养领域的开端。

(二)国家干预主义主导下的儿童家庭寄养

1880年开始,是否付费寄养的问题争论地越发激烈。反对付费者们认为,一旦支付费用,无偿安置的寄养方式将难以维持;而支持者们则提出儿童不应通过劳动交换照料资格。尽管存在争论,付费式的寄养方式开始悄悄兴起。波士顿贫困者临时之家(Boston’s Temporary Home for the Destitute)首先对寄养家庭支付一定的费用,其他儿童安置机构也相继支付寄养费用,以努力确保寄养家庭收养儿童的目的是出于关爱,而不是看重儿童作为劳动力的价值。1893年,美国社会学者荷马·福克斯对付费寄养方式的产生做出了一番更具说服力的解释,他指出:如果不采用这种方法,就很难为那些“在外表上毫无吸引力,或存在一些身体、精神或其它缺陷的儿童寻找到寄养家庭”。①Bremner,R.H.,Children and youth in America:A Documentary History, Volume II:1866-1932.Cambridge, MA:Harvard University Press,1971,P.89-105.

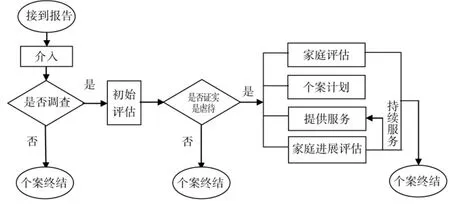

可以说,付费式寄养的实行是美国儿童家庭寄养史上的一个里程碑。在此之后,尤其是1909年白宫会议确认了政府在儿童福利领域的主导地位之后,政府开始为寄养费用买单,各个州也达成共识。加利福尼亚州于1915年对安置儿童的机构制定了许可和统一规定,1920年起开始对所有法院认定需要寄养儿童的家庭付费,其中包括私人安置机构安排的寄养家庭。除了付费,为提高寄养质量,政府对寄养家庭的资格审查也更加严格,如马萨诸塞州政府规定:任何家庭都不得寄养两名以上的儿童,除非他们是兄弟姐妹。②Calkins,A.A.,Boarding outofdependentchildren in Massachusetts,In Proceedings of the 13th National Conference of Charities and Correction.Boston:George H.Ellis,1986.1935年,联邦政府还专门出台了《未成年儿童救助法案》(Aid to Dependent Children,ADC),在联邦政府财政中划拨了专项资金用于救助贫困家庭的儿童。这样一来,当儿童不得不进入寄养体系时,州政府也有经济实力将其安置在付费的寄养家庭得到更好的照料,而不是免费的孤儿收容所中。在政府的介入与支持下,付费寄养方式在美国得到了迅速发展。从20世纪20年代起,付费寄养逐渐代替了早期的无偿安置,大量城市开始了这种新的寄养方式。③Pelton,L.H.,For reasons of poverty:A critical analysis of the public child welfare system in the United States,New York:Praeger,1989,P.254-267.到了30年代,付费寄养(也就是现代意义上的家庭寄养)明显比机构养育和无偿寄养占据了优势。与此同时,政府为进一步保障弱势儿童权益,开始介入到传统理念上属于“私人领域”的家庭关系方面。1974年,联邦政府通过了《儿童虐待预防及处理法案》(Child Abuse Prevention and Treatment Act,CAPTA),规定了对于虐待儿童的社会强制报告制度,以法律形式正式将遭受家庭虐待与忽视儿童纳入到政府保护体系,明确了当儿童在原生家庭可能或已经遭受伤害时,政府可以强制介入,并逐渐形成了儿童保护的标准程序(如图1所示)。④满小欧、李月娥:《美国儿童家庭寄养体系及其启示》,《东北大学学报(社会科学版)》,2011年第6期。这也是国家干预主义在儿童寄养领域最直接和强烈的体现。

(三)回归家庭:“自由”与“干预”的平衡

通过强制干预将受虐待与忽视儿童转移到寄养体系的做法在保护儿童的同时很快又产生了新的问题:在导致每年都有大量儿童等待进入寄养体系的同时,寄养儿童由于种种原因平均每年要更换3-4个家庭,反而不利于儿童的稳定与成长。与此同时,美国政府也逐渐认识到:被动式的强制干预并不是解决问题的根本,保护儿童的利益首先应该保护儿童所在的家庭,改善问题家庭才是关键。因而自20世纪80年代开始,美国儿童家庭寄养制度有了方向性的调整:从强制介入的残补性政策逐渐转向保护家庭的预防性政策,强调尊重家庭权利与适度介入,注重专业社工服务的提供。这种以家庭为核心、“理性介入”的家庭寄养政策可谓是在自由主义与国家干预主义之后的一种理性回归与平衡。

图1 美国儿童保护机制流程图

一方面,为避免政府过度干预家庭造成的弊端,美国政府颁布了一系列政策,逐渐确立了以“永久性家庭安置”为核心的寄养理念,指出儿童进入寄养体系的前提是必须对避免儿童与原生家庭分离做过合理努力,对于无法返回原生家庭的儿童,则鼓励通过收养方式获得稳定的家庭生活。如:1980年,联邦政府颁布了对家庭寄养制度产生重大影响的新法案——《收养救助与儿童福利法案》(Adoption Assistance and Child Welfare Act,AACWA),首次将资金转向了预防性服务与维持家庭的完整,在延续联邦资金对寄养儿童支持的同时,更强调了“家庭”对于寄养儿童的重要意义。1997年通过的《收养与家庭安全法案》(Adoption and Safe Families Act),对家庭寄养体系进行了详细规定,并设立了收养激励资金,收养儿童数量超过基本线的州可以从联邦政府获得每个儿童每年4000美元的资助,有特殊需要的儿童每人每年6000美元。在此基础上,美国国会又于2008年通过了《促进成功与增加收养法案》(Fostering Connections to Success and Increasing Adoptions Act,FCS&IAA),支持亲属监护及收养,并增加了收养鼓励资金。①满小欧、李月娥:《美国儿童家庭寄养政策的演变及评价》,《社会保障研究》2012年第3期。发展至今,对于家庭寄养永久性安置与收养救助一直是美国儿童福利支出中的主要项目,并有逐年增加的趋势(详见表1)。

另一方面,政府由单纯的资金支持,转向注重对问题家庭及寄养儿童提供专业的社工服务,包括以家庭为核心的服务与大龄寄养儿童独立生存服务,期望从源头上改善儿童遭受虐待、忽视等问题。家庭为核心的服务主要分为社区支持服务(Community Support Program)和家庭支持服务(Family-based Services)两种类型。社区支持服务主要通过加强社区的基础设施和支持网络建设(如:教育、住房、就业、医疗、公共交通、儿童照料等)为问题家庭提供必需资源。家庭支持服务则主要包含个案管理、咨询与治疗、教育、技能培训以及提供消除威胁家庭稳定性的相关服务。相比于社区支持性服务,家庭支持性服务更具有针对性,更加关注问题家庭。此外,由于寄养体系每年有约占寄养儿童总数一半大龄儿童离开寄养体系,但仅有不到五分之一的大龄儿童被收养,如何使寄养体系中的大龄儿童能够顺利完成离开寄养体系的过渡,为步入社会做好准备,越来越成为美国儿童寄养制度关注的焦点。因此,国会于1999年颁布了《寄养独立生存法案》,并成立了Chafee独立寄养项目。联邦政府每年从预算中划拨1.4亿美元专项资金,各州政府也按比例进行配比(最低限额为50万美元),为在寄养体系中年满18岁的大龄儿童提供经济、住房、咨询、就业、教育以及其它必要服务直至21岁,以帮助他们离开寄养体系后一定程度上可以独立生存。①Major Federal Legislation Concerned with Child Protection,Child Welfare and Adoption,Administration for children and families.http://www.childwelfare.gov/pubs/otherpubs/majorfedledgis.cfm,(2011-04)[2014-04-15].

表1 儿童与家庭局2011-2013财政主要项目② Statistics from U.S.Department of Health and Human Services,Administration for Children and Families,Children’s Bureau,2006.

三、评价与借鉴

历经三个多世纪的发展,美国儿童家庭寄养制度在如何最大限度保护儿童利益及平衡家庭与政府在儿童保护中的权力角色划分经历了深刻的变迁,并最终实现了“自由”与“干预”的理性平衡。相比之下,我国正处于适度普惠儿童福利体系建设的起步阶段,正在由“残补型”儿童救助制度向包含更多困境儿童在内的“普惠型”儿童福利制度迈进,美国儿童家庭寄养制度百年发展形成的儿童保护理念、政策与服务,值得我们借鉴。

第一,在适度普惠福利制度背景下,政府应承担保护困境儿童的主导角色。尽管宗教慈善组织在美国儿童家庭寄养制度发展早期对保护儿童起到了积极的推动作用,但这种方式具有一定的自发性,阻碍了制度的持续发展。直到20世纪以来,联邦政府在政策与资金两方面的大力“干预”下,才使家庭寄养制度在美国迅速发展,寄养儿童权益也得到了更全面的保障。当然,这仅仅是美国政府对儿童福利事业全面担责在家庭寄养这一方面的体现。相比之下,尽管我国的儿童保护传统由来已久,早在《孟子》的“幼吾幼以及人之幼”中就有所体现,但我国政府一直只是通过最低生活保障、专项资金等方式对孤儿、残疾儿童等特殊儿童实施救助,无统一的儿童福利立法,也并未设立专门的儿童福利行政机构。事实是,儿童问题并未像医疗、养老等迫切需要解决的问题一样进入社会保障的核心议题。直到2011年“适度普惠型儿童福利制度”的提出,我国才正式开启儿童福利制度建设元年。因而,在这一契机下,我国政府应在法律(政策)、资金、机构建设三个方面全面承担保护困境儿童的主导责任。首先,法律先行,加快《儿童福利法》的制定与出台,做到有法可依是保护困境儿童权益的根本,也是儿童福利制度顶层设计的一项重要内容。不同于已经出台的《未成年人保护法》对于儿童权利的模糊界定与关注受到侵害后如何获得帮助,《儿童福利法》应将更广泛的儿童置于政府的保护之下,从预防儿童遭受伤害角度出发,明确国家监护与家庭监护的权责划分,建立起全面的儿童保护机制与实施办法,并注重实现行政干预与司法干预的有效对接。其次,相比美国逐年增加的高投入儿童福利预算,我国儿童福利投入与当前GDP发展水平相比严重滞后,成为制约我国儿童福利事业发展的一个主要因素。因而,在加大我国儿童福利事业资金投入的同时,将资金纳入政府财政预算管理,保证资金的稳定性也是势在必行。此外,打破以往儿童事务被分散于民政、妇联、共青团等多个单位碎片化、多头管理的藩篱,成立儿童福利专门行政机构,使儿童福利处于独立的地位,也有利于儿童福利事业的长远发展。

第二,儿童保护主体应多元化,在全社会范围内建立儿童保护机制。尽管如前文所述,政府在保护困境儿童方面有责无旁贷的主体地位,但就儿童保护这样一个更多情况下置于 “私领域”的特殊问题,仅靠政府的监督与家庭的自律明显缺乏力度。美国也是在虐待儿童事件“东窗事发”后才痛定思痛,建立了强制报告与反馈机制,使全社会成为保护儿童的共同参与者。而这一举措在我国的实施也十分必要:一方面,对于家庭传统观念尤其是将子女视为父母附属观念更为严重的我国,仅靠政府发现并干预以达到保护儿童的目的十分困难;另一方面,我国儿童保护还存在一些特殊问题,比如近年来备受关注的被拐卖儿童事件,更需要调动全社会的力量来保护儿童,从而使儿童保护主体多元化。在全社会范围建立儿童保护机制能够使更多需要帮助的儿童进入政府的视线范围。当然,这一机制的建立有赖于以下条件的成熟:(1)从理念上明确儿童是具有独立人格的权利主体,并不是家庭的附属产物,儿童保护不仅是家庭的责任,更是政府与全社会的责任;(2)从法律上明确规定强制报告的责任人(与儿童密切接触可能性的群体,如:教师、医生、社工、记者等)及当家庭无法良好履行监护儿童职责时政府干预的合理性;(3)儿童保护专门机构的成立以及专业社工的介入。

第三,儿童保护以家庭保护为前提,注重预防性服务的提供。美国的儿童家庭寄养制度实现了自由与干预的平衡,最突出体现在肯定了家庭对于保护儿童的核心地位,一方面转向偏重提供“家庭服务”,在维持家庭完整和为儿童创造良好家庭环境方面不断做出努力;另一方面促进寄养儿童尽快返回原生家庭或以收养的形式获得永久性家庭安置。无独有偶,我国民政部也于今年正式提出要探索建立“儿童家庭支持福利制度”,通过发放补贴津贴、减免税收等方式,加大政府对困境儿童和家庭的支持扶助力度,预防家庭因无力治疗、照顾病残儿童或因贫困将孩子遗弃。可以说,这一举措对于我国儿童福利领域有着跨时代的意义,标志着我国将从过去仅关注问题儿童的被动救助型制度转向关注家庭的预防性福利制度,是从源头遏制困境儿童产生的根本举措。然而,在对这一制度充满期待的同时我们也应清醒地意识到,儿童保护制度与儿童救助制度的最大区别除了更广泛的儿童被纳入到制度的保护范围外,还意味着更多儿童福利服务的提供。美国的实践也表明,尽管津贴与补助在保护儿童方面起到了很大的作用,但这并不能解决所有的问题。由于儿童的不完全行为能力以及成长过程中对于家庭的依赖,良好的家庭与社区环境至关重要,因而在未来的制度建设中,我们应更多关注通过专业社工为需要帮助的问题家庭提供更多的家庭服务(如:咨询、技能培训、心理辅导等)。