浅析战国楚简文献叠音词的分布特点

摘 要:出土战国楚简文献中叠音词在不同类型文献或内容中具有差异性,即叠音词在古书类文献中的使用占绝对优势。比较叠音词在楚简文献与金文中的使用情况,发现楚简中叠音词的数量明显多于金文中叠音词的数量。以《缁衣》为代表进一步讨论楚简叠音词的文献分布,由于受到文献篇幅和文本内容的限制,叠音词在传世文献与出土文献中的使用情况并不一致。

关键词:战国楚简 叠音词 古书类文献 应用类文献 分布特点

叠音作为古代汉语常用的一种修辞方式,被人们广泛使用。在出土的战国楚简文献中也有一定数量的叠音词。出土的战国楚简文献中,既有《老子》之类与传世文献相对应的古书典籍类文献,也有许多文书、送葬的遣策之类内容单一的应用类文献。这两种类型的文献在内容上差别很大。叠音词在不同类型文献或内容中是否具有差异性,其差异程度如何,截至目前还没有人系统地对此进行描述。此外,叠音词在同为出土文献的金文中的使用情况如何?出土文献与传世文献共有的篇目中叠音词使用情况如何?凡此问题都有待于深入考察。所以有必要以战国楚简作为主体性材料来考察叠音词的文献分布特点。鉴于此,本文欲在《浅谈战国楚竹书中的叠音词》[1]一文的基础上,以近年来出土刊布的战国楚地文献(以下简称楚简),包括郭店楚简[2]、上海博物馆藏战国楚竹书(一)—(九)[3]、清华简(一)—(三)[4]、包山楚简[5]、新蔡葛陵楚简[6]、信阳楚简[7]共六种,在穷尽整理的基础上,来管窥叠音词在出土战国楚地文献中的分布特点。

一、楚简文献叠音词的内部分布特点

本文首先将所考察的六种楚简文献分为古书类和应用类两大类,观察叠音词在其中的分布。其中信阳楚简比较特殊,包括竹书和遣策两部分。前者属古书类文献,后者属应用类文献。因此,本文所讨论的古书类文献包括郭店简12101字,上博简28211字,清华简9954字,信阳竹书521字,合计古书类文字50787字;应用类文献,包括包山简12632字,新蔡葛陵简10396字,信阳简的遣策部分1009字,应用类简文合计24037字。

根据笔者整理,所考察战国楚简中叠音词分别是:

郭店:

员员 板板 穆穆 赫赫 仇仇 惙惙 忡忡 明明 儢儢 恋恋 节节 简简 诎诎 皇皇 齐齐 绵绵 裕裕

上博:

菁菁 裳裳 燕燕 阳阳 板板 穆穆 累累 注注 简简 齐齐 济济 惛惛 诎诎 迟迟 逮逮 翼翼 眈眈 攸攸 謇謇 夬夬 井井 衎衎 琐琐 独独 梦梦 昏昏 云云 察察 纷纷 明明 孳孳 眊眊 交交 惇惇 愕愕 兴兴 绳绳 冥冥 少少 多多 足足 赫赫 曼曼 坎坎 严严 莫莫 泯泯 皇皇 口口 嗟嗟 缓缓

清华:

明明 翼翼 乐乐 穆穆 赑赑 赳赳 急急 唐唐 业业 高高 文文 滂滂 恆恆 板板 茫茫 汤汤 冥冥 棼棼 眩眩

信阳:

昊昊 杲杲

包山:

逷逷 券券

葛陵:

惙惙

楚简叠音词在这六种文献中的使用数量、所占比例方面都存在着明显的差别,具体分布情况见下表。

表1:

文献类型 文献 叠音词

总数 总数 总字数 叠音词占总字数的比例

古书类 郭店 24 115 12101 0.20%

上博 62 28211 0.22%

清华 27 9954 0.27%

信阳 2 521 0.77%

应用类 包山 2 4 12632 0.03%

葛陵 2 10396 0.04%

信阳 0 1009 0

说明:表中所统计出的数字包括重复出现的叠音词次数。

从相关数据比例中,我们可以发现楚简叠音词的文献分布存在以下几个特点:

1.叠音词在楚简文献中的使用情况呈现不均衡的特点:叠音词在古书类文献中的数量远比应用类文献中的数量多。古书类文献叠音词的总使用数量是115个,应用类文献叠音词的总使用数量是4个,前者是后者的28倍余。将两类文献中叠音词的总使用数量与各自文献总字数进行比较,会发现:古书类文献叠音词使用数量占其文献总字数的0.23%,应用类文献叠音词占其文献总字数的0.02%。古书类文献总字数约是应用类文献总字数的2倍,但古书类叠音词的使用比例是应用类文献叠音词使用比例的11倍余。

2.即使是同种类型的古书类文献,叠音词在其中的使用情况也不同。郭店简叠音词的使用数量是22个,约占总字数的0.20%;上博简叠音词的使用数量是62个,约占总字数的0.22%;清华简叠音词的使用数量是27个,约占总字数的0.27%;信阳简叠音词的使用数量是2个,約占总字数的0.77%。

3.相比楚简古书类文献,楚简应用类文献在叠音词的使用数量上极其薄弱。包山简和葛陵简叠音词的使用数量都只有2个。

由于叠音词特殊的修辞功能,使其对文献类型和内容具有较强的选择性,所以叠音词在这两种文献中的使用情况具有差异性。叠音词出现的频率与所书写的内容有很大关系。楚简文献内容丰富,且各类文献之间内容差别较大。楚简古书类文献,主要是阐发某种学术思想的著作,大部分还与传世文献的内容相对应。楚简应用类文献主要是一些法律文书、遣策等在当时实际使用的文献。因此,楚简古书类文献中叠音词的使用数量要比楚简应用类文献中的叠音词使用数量多。

总体而言,在不同文献的文字资料中,叠音词的数量和所占比例并不相同。由于受文献类型和文献内容的限制,楚简古书类文献在叠音词的使用方面占有绝对优势。可见,文献类型和文献内容会对叠音词的使用情况造成一定程度的影响。

二、楚简文献叠音词的历时分布特点

在汉语词汇发展史上,先秦西周时期是汉语词汇由以单音节为主向以双音节为主开始过渡的重要阶段。正如郭锡良在《先秦汉语构词法的发展》一文中所说:“周代是中国社会大变动的时期……因此,突破单音的格局,变革构词方式的动力,必然要在汉语内部形成。”[8]于是叠音词作为一种特殊的语言现象,在金文中就已经出现,而且楚简与金文之间在时代分期、书写载体、文献内容、文字书写形体等方面都存在着差异。所以将叠音词在楚简中的分布情况与金文材料进行比较,有利于揭示各种出土文献中叠音词的分布特点。

根据笔者整理,所考察金文中叠音词分别是:

穆穆 宪宪 央央 雝雝 韹韹 熙熙 异异 鎗鎗 鏓鏓 鉠鉠 龢龢 仓仓 皇皇 祇祇 沽沽 漾漾 乔乔 悤悤 皝皝 趩趩 烈烈 铣铣 肃肃 赫赫 哀哀 兽兽 惮惮 庸庸 济济 翼翼 它它 陀陀 显显 仲仲 舋舋 遊遊 简简 屖屖 汸汸 潸潸

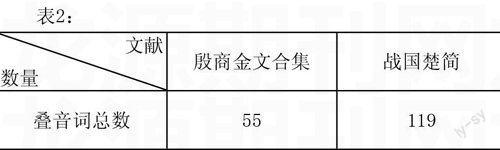

叠音词在两种文献中的分布情况如下表:

表2:

文献

数量 殷商金文合集 战国楚简

叠音词总数 55 119

通过对简文献与金文出土文献的比较,我们可以发现:

一是金文中叠音词的使用数量是55个,说明叠音词在金文中就已经相当丰富,且金文叠音词多见于西周晚期和春秋时期。到了战国楚简,叠音词数量大量增加,战国楚简中叠音词的使用数量是119个,是金文中叠音词数量的2倍余。

二是经分析可以发现,楚简叠音词有些同金文是一脉相承的。金文中的有些叠音词在楚简中得到了继承与发展,如“穆穆、皇皇、济济、简简、烈烈”等。但有传承关系的叠音词用例甚少,大部分叠音词并不见于楚简中。

总的来说,由于金文文献多属记事体史书,所以,战国楚简文献中叠音词数量相对比殷商金文文献中叠音词数量多。此外,叠音词在两种出土文献类型中的分布差异,也显示了汉语词汇在楚简文献语言中的一种双音化趋向。先秦汉语词汇最大的特点就是以单音节词为主,单音词具有一定的局限性。为了表达复杂的思想感情,双音节词便应运而生。叠音词是汉语词汇由单音词向双音词过渡的萌芽和重要手段,其数量的不断增加也就不足为奇。

三、与传世文献相同篇目叠音词情况比较

为了让传世文献与出土文献叠音词的对比更有可比性,更具说服力,笔者于是选择内容相类似的文献进行比较。《缁衣》这一文献,在出土文献中分别见于《郭店楚墓竹简》和《上海博物馆藏战国楚竹书》(一),属于古书类文献中的儒家典籍。《缁衣》在传世文献中属于《礼记》的一部分。

根据笔者整理,所考察《缁衣》和《信自命出》中叠音词分别是:

《礼记·缁衣》:赫赫 穆穆 黄黄 板板 仇仇

郭店《缁衣》:板板 穆穆 赫赫 仇仇

上博一《缁衣》:板板 穆穆

从总字数、叠音词总数、叠音词占总字数的比例等数据进行比较。

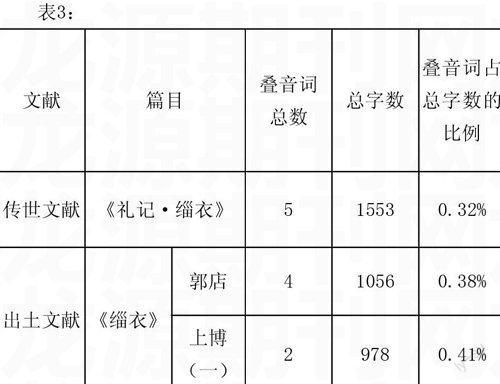

表3:

文献 篇目 叠音词

总数 总字数 叠音词占总字数的比例

传世文献 《礼记·缁衣》 5 1553 0.32%

出土文献 《缁衣》 郭店 4 1056 0.38%

上博

(一) 2 978 0.41%

通过表3中的数据,我们发现:

一是两种出土文献《缁衣》在文献篇幅上大致相当,传世文献《礼记·缁衣》的篇幅略微多一些。其中传世文献《礼记·缁衣》中叠音词数量比出土文献《缁衣》的叠音词数量多,是因为传世的《礼记·缁衣》篇幅相对比出土的《缁衣》篇幅长。出土文献《缁衣》中所没有的叠音词,大多是由于没有文本内容造成的。

二是出土文献《礼记·缁衣》与传世文献《缁衣》三者叠音词所占比例比较接近,其中《礼记·缁衣》比例稍微低一些。因此,从出土文献与传世文献叠音词的不匹配以及叠音词所占比例来看,出土文献和传世文献的差别不是很大,且两种出土文献之间更接近。

三是同为出土文献的郭店《缁衣》与上博《缁衣》之间叠音词数量也不同。这两种不同的出土文献,记录的是相同的文本,但从现存的情况来看,在文本数量上和叠音词数以及叠音词的字形上是存在着差别,然而通过叠音词的比较,其中的差别也不大。

综上,就战国楚简材料看,叠音词对文献类型和文献内容具有强烈的选择性。楚简古书类和应用类文献在叠音词使用上具有巨大差别。从整体上来看,楚简古书类文献在叠音词的使用方面占有绝对优势。将楚简文献与同为出土文献的金文文献进行比较,发现楚简文献中叠音词的数量在不断增加。将楚简文献与传世文献相同篇目《缁衣》中叠音词使用情况进行比较,发现从叠音词占文献总字数的比例来看,出土文献和传世文献的差别不是很大。但由于受文献篇幅和文本內容的限制,传世文献中的叠音词数量明显多于出土文献中叠音词的数量。

注释:

[1]任海潮:《浅谈战国楚竹书中的叠音词》,宁夏大学学报(人文社会科学版),2015年,第1期。

[2]荆门市博物馆:《郭店楚墓竹简》,北京:文物出版社,1998年版。

[3]马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(一)-(九)》,上海古籍出版社,2001年版,2002年版,2003年版,2004年版,2005年版,2007年版,2008年版,2011年版,2012年版。

[4]李学勤主编:《清华大学藏战国竹简(一)-(三)》,上海:中西书局,2010年版,2011年版,2012年版。

[5]湖北省荆沙铁路考古队:《包山楚简》,北京:文物出版社,1991年版。

[6]河南省文物考古研究所:《新蔡葛陵楚墓》,郑州:大象出版社,2003年版。

[7]中国社会科学院考古研究所:《信阳楚墓》,北京:文物出版社,1986年版。

[8]郭锡良:《先秦汉语构词法》,《汉语史论集》,北京:商务印书馆,1997年版,第139-140页。

(任海潮 甘肃兰州 西北师范大学文学院 730070)