苏南地区新生代农民工组织归属感的实证研究

经卫国,姚本先

(1.无锡职业技术学院 汽车与交通学院,江苏 无锡 214121;2.安徽师范大学 教育科学学院,安徽 芜湖 241000)

苏南地区新生代农民工组织归属感的实证研究

经卫国1,姚本先2

(1.无锡职业技术学院 汽车与交通学院,江苏 无锡 214121;2.安徽师范大学 教育科学学院,安徽 芜湖 241000)

以南京、常州、无锡、苏州等苏南地区新生代农民工为调研对象,采用自编新生代农民工组织归属感及影响因素调查问卷和数据统计软件SPSS18.0、Amos17.0分析,从而了解新生代农民工组织归属感的现状及影响因素。调查结果显示:总体上看,苏南地区新生代农民工组织归属感处于中等水平,需要进一步提升;苏南地区新生代农民工组织归属感在性别、年龄、学历、工作年限等人口学变量上均存在显著性差异;个体因素、人际关系、薪酬福利、组织文化等社会学因素与组织归属感积极体验、责任感、单位认同、行为支持、感激等各因子具有显著性正相关;人际关系、组织文化、薪酬福利、个体因素等变量对苏南地区新生代农民工组织归属感的影响具有正向预测作用。

新生代农民工;组织归属感;特征;影响因素

随着改革开放的深入、市场经济的发展,“频繁跳槽”这一现象已不足为奇。自2009年伊始,南方“用工荒”导致劳动力成本不断上涨,以劳动密集型企业为主的中国制造业进入发展的瓶颈期。2009年,富士康员工跳楼自杀事件引起社会各界的广泛关注。据报道,2015年1月以来,富士康公司已经接连发生8起员工跳楼事件,均为新生代农民工。

以上列举的系列社会现象的产生,存在着内在的必然联系,其背后隐藏着一个非常重要的影响因素——组织归属感。斯坦福大学心理学家对归属感的研究表明:“每个人都害怕孤独和寂寞,希望自己归属于某一个或多个群体,如家庭、工作单位,希望加入某个协会、某个团体,这样可以从中获得温暖、帮助和爱,从而消除或减少孤独和寂寞感,获得安全感。”[1]如果企业能给员工适度的人文关怀和帮助,为他们在背井离乡的异土营造“家”的温暖,那么“用工荒”、“频繁跳槽”、“富士康事件”等社会现象是否还会再现呢?

本研究的主体“新生代农民工”是指年满16周岁(主要是指80后、90后)具有农村户籍且在城市务工的社会青年群体。“2014年5月国家统计局发布《2013年全国农民工监测调查报告》中的数据显示,80后和90后新生代农民工约有12 528万人,占农民工总数的46.6%,并且这一数据在逐年增加。”[2]庞大的新型社会群体,关系着社会良性发展和稳定有序的运行。如何解决好这一群体在企业发展中的组织归属感问题对提升企业核心竞争力、激发员工工作潜能、促进企业又好又快的发展具有重要意义。苏南地区是我国经济发展的重心,是新生代农民工赴城市务工的主要区域。研究苏南地区新生代农民工组织归属感的强弱,直接关系到组织的生存发展与和谐稳定,对提升企业影响力、推动“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”的新江苏目标的实现具有战略意义。

一、研究方法

1.研究对象

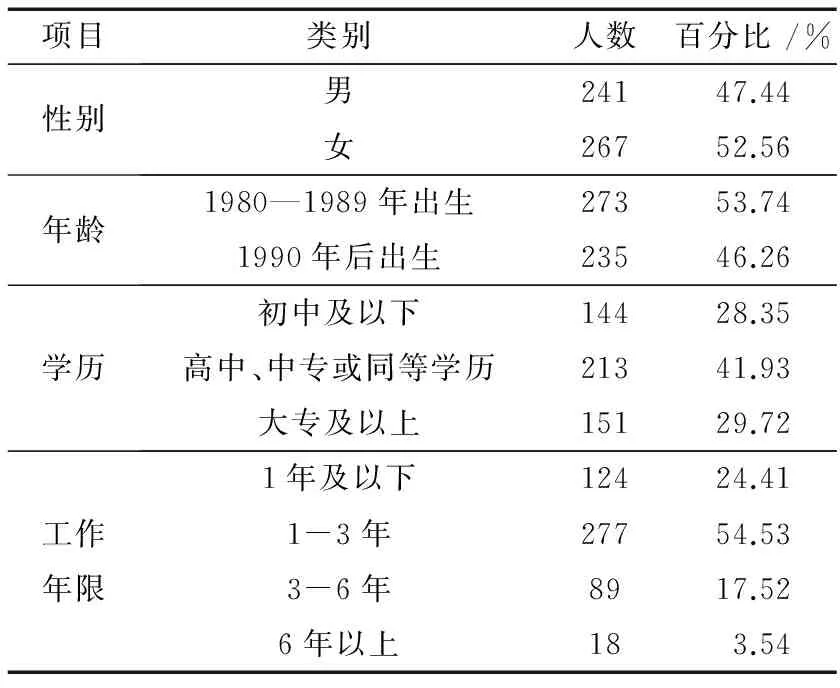

本研究从苏南地区南京、常州、无锡、苏州等部分企业随机抽取508位新生代农民工进行调研,具体抽取被试量比例分布如下:南京先声制药有限公司89人,常州蓝光电子有限公司131人,无锡宏仁电子有限公司76人,无锡吉兴汽车制造有限公司97人,无锡爱博纺织服饰有限公司102人,张家港168有限公司65人。共发放问卷600份,收回问卷560份,有效问卷508份,问卷有效率90.71%。

表1 被试结构信息统计(N=508人)

2.研究工具与统计分析

本研究采用自编问卷:新生代农民工组织归属感量表与新生代农民工组织归属感影响因素调查问卷,经验证两份量表具有良好的信效度,可以作为新生代农民工组织归属感及影响因素调查评估的有效测量工具。

新生代农民工组织归属感量表KMO和Bartlett的检验结果如下:KMO值为0.905,Bartlett的球形度检验值为5 320.077;归属感量表验证性因素分析拟合指数分别为CMIN/DF值1.906、GFI值0.925、CFI值0.958、IFI值0.958、TLI值0.952、NFI值0.916、RMSEA值0.042;新生代农民工的组织归属感信度指标(内部一致性系数)Cronbach’s α系数为0.897,分半信度0.751,各维度信度指标都在0.800以上。该量表共有五个维度,即积极体验、责任感、单位认同、行为支持和感激。

新生代农民工归属感影响因素量表KMO和Bartlett的检验结果如下:KMO值0.897,Bartlett的球形度检验值4 643.352;影响因素问卷验证性因素分析拟合指数分别为CMIN/DF值1.906、GFI值0.925、CFI值0.958、IFI值0.958、TLI值0.952、NFI值0.916、RMSEA值0.042;其影响因素的信度指标(内部一致性系数)Cronbach’s α系数为0.893,分半信度0.742。分量表分为四个因子即人际关系、企业管理、个体因素、薪酬福利,四因子对组织归属感不同维度具有不同程度的影响。

对本研究数据调查结果使用的统计软件为SPSS18.0、Amos17.0。

二、研究结果

1.新生代农民工组织归属感的总体现状

对问卷调查数据采用描述性统计,结果显示苏南地区新生代农民工组织归属感总体上处于中等水平,其平均值为3.04,得分相对较为集中,标准差为0.47。各分维度得分由高到低依次为行为支持(M=3.26,SD=0.70)、感激(M=3.05,SD=0.67)、责任感(M=3.04,SD=0.66)、单位认同(M=3.03,SD=0.68)、积极体验(M=2.89,SD=0.67),这表明新生代农民工缺乏积极健康的组织归属感心流体验,其归属感水平需进一步提升。

2.新生代农民工组织归属感的特征分析

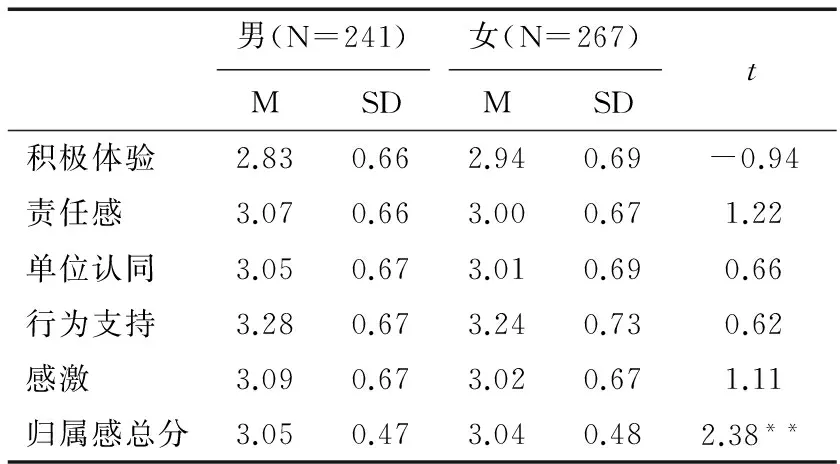

(1) 新生代农民工组织归属感性别差异

表2统计结果显示:总体上看,苏南地区新生代农民工组织归属感在性别变量上存在显著性差异(P<0.01),在分维度上其组织归属感的性别差异均不显著。

表2 新生代农民工组织归属感性别差异

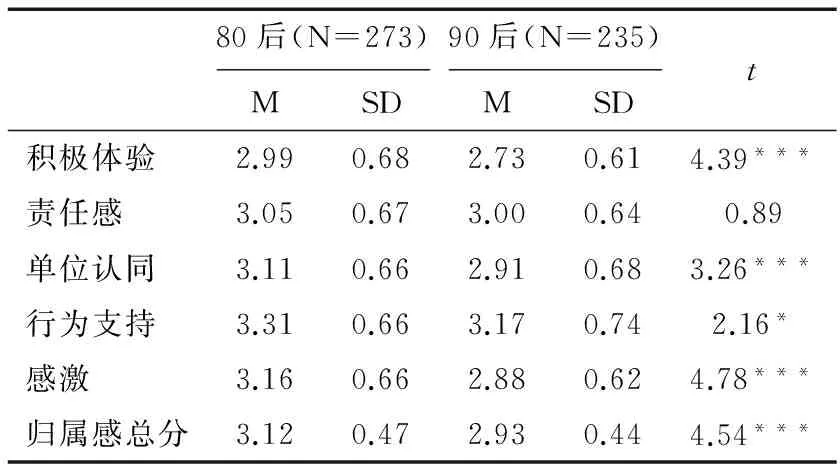

(2)新生代农民工组织归属感年龄差异

表3统计结果显示:总体上看,苏南地区新生代农民工组织归属感在年龄变量上存在显著性差异(T值4.54,P<0.001),80后新生代农民工的组织归属感远高于90后新生代农民工,即80后新生代农民工要比90后更具有组织归属感。分维度方面,单位认同、行为支持、感激等三个子维度在年龄变量上存在显著性差异(P<0.05),而积极体验、责任感等子维度不存在差异。80后新生代农民工在单位认同、行为支持、感激等三个维度的得分高于90后新生代农民工。

表3 新生代农民工组织归属感年龄差异

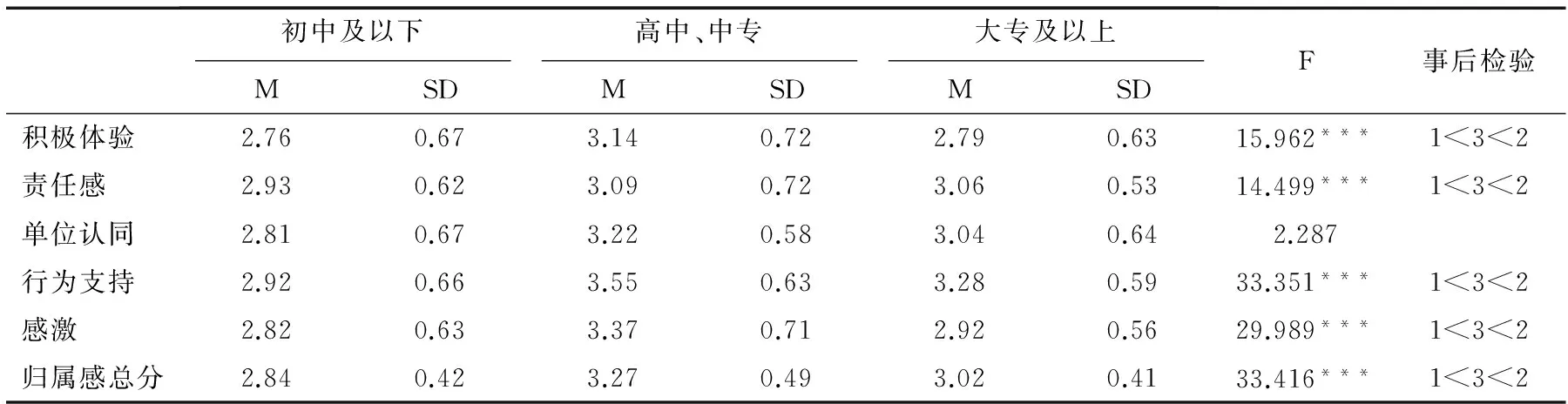

(3)新生代农民工组织归属感学历差异

表4统计结果显示:总体上看,苏南地区新生代农民工组织归属感在学历变量上存在显著性差异(F值33.416,P<0.001)。经事后检验可知,具有高中或中专学历的新生代农民工组织归属感依次高于具有大专及以上、初中及以下学历的新生代农民工。分维度方面,积极体验、责任感、行为支持、感激等四个子维度在学历变量上存在显著性差异(P<0.001),即具有高中或中专学历的新生代农民工在积极体验、责任感、行为支持、感激等方面依次高于具有大专及以上、初中及以下学历的新生代农民工,而单位认同分维度不随新生代农民工学历的变化而变化。

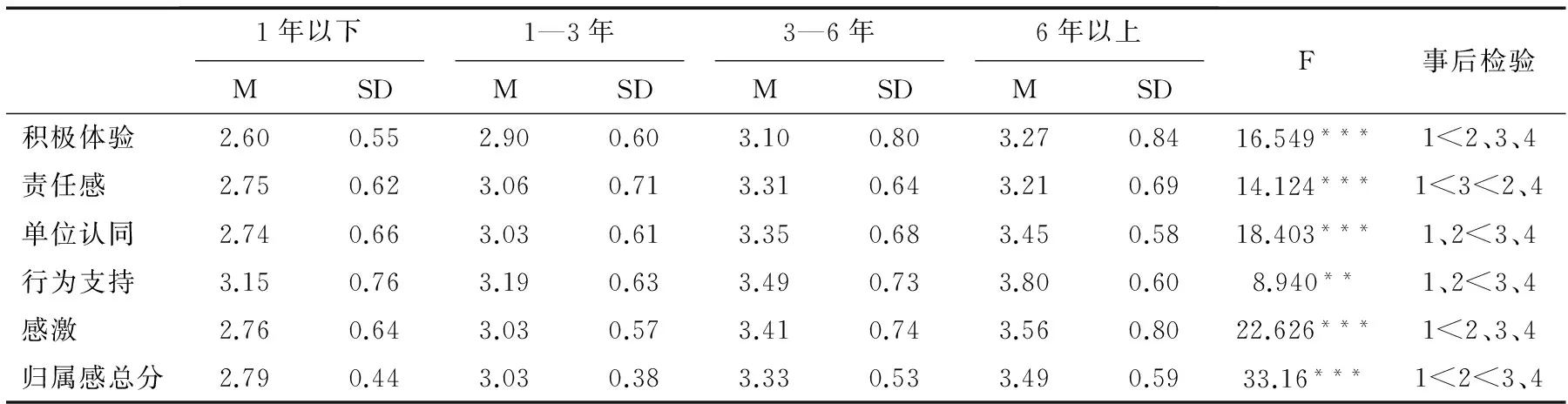

(4)新生代农民工组织归属感工作年限差异

表5统计结果显示:总体上看,苏南地区新生代农民工组织归属感在工作年限变量上存在显著性差异(F值33.16,P<0.001)。经事后检验可知,在同一单位工作3年以上的新生代农民工组织归属感依次高于工作年限为1—3年、1年以下的新生代农民工。在分维度方面,新生代农民工在工作年限上都存在差异(P<0.001)。经事后检验可知,在积极体验上,1年以下的新生代农民工其组织归属感远低于1年以上的;在责任感上,工作年限6年以上或1—3年的新生代农民工其组织归属感依次高于3—6年、1年以下;在单位认同、行为支持等子维度方面,具有3年以上工作年限的新生代农民工其组织归属感高于3年以下的,而具有1年以上工作年限的新生代农民工在感激维度上要高于工作年限未满1年的。

表4 新生代农民工组织归属感学历差异

表5 新生代农民工组织归属感工作年限差异

3.新生代农民工组织归属感的影响因素

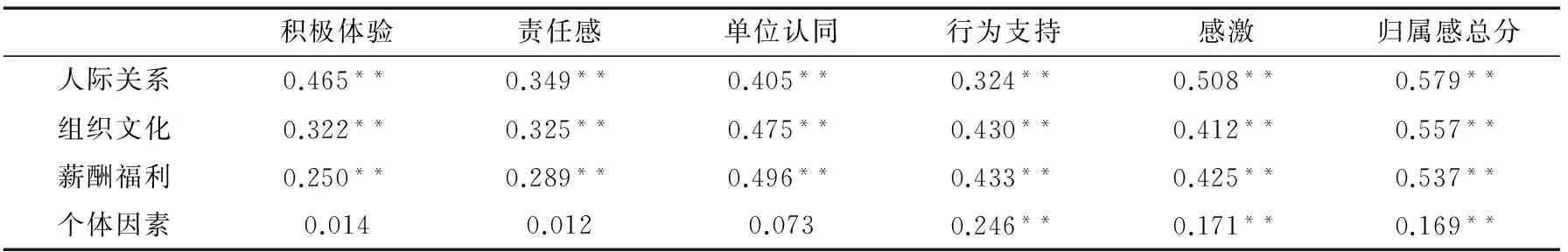

(1)新生代农民工组织归属感与各影响因素的相关关系

运用皮尔逊相关分析法得出表6统计结果:总体上看,新生代农民工组织归属感影响因素人际关系、组织文化、薪酬福利、个体因素等四因子与新生代农民工组织归属感总分及其子维度具有显著性正相关(P<0.01)。显著相关表明,影响因素与组织归属感及其结构之间存在着内在紧密的因果联系。

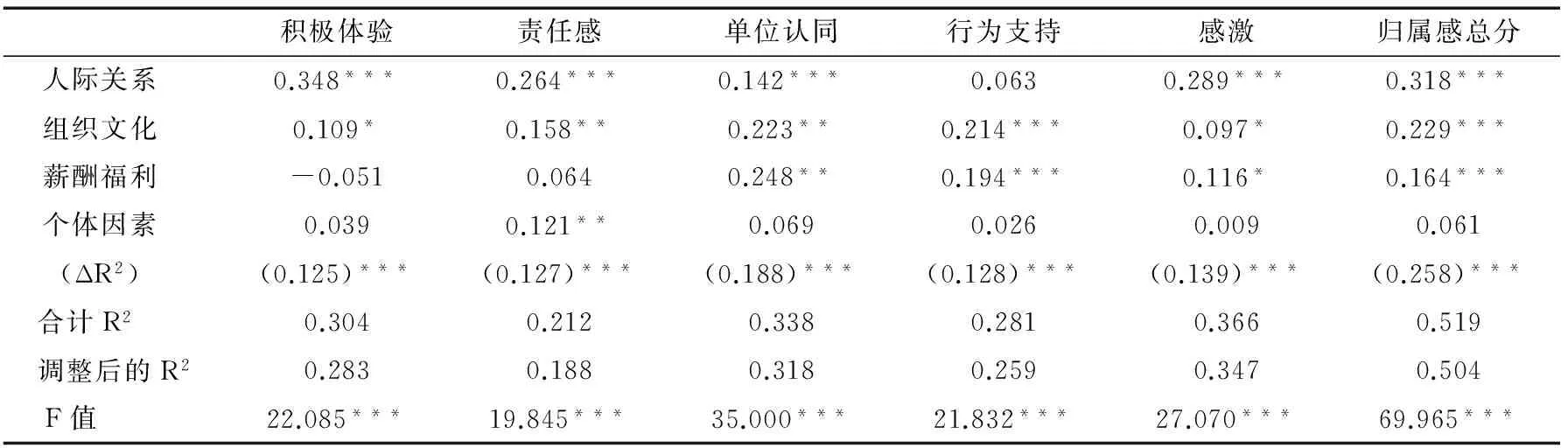

(2)新生代农民工组织归属感对影响因素的回归分析

通过统计方法控制人口学变量对因变量的影响,将新生代农民工组织归属感对各影响因素作回归分析。由表7可以看出,组织归属感影响因素中除了个体因素没有达到显著水平,其人际关系、组织文化和薪酬福利对新生代农民工组织归属感的预测均达到了显著性水平(P<0.05)。标准系数分别为0.318(P<0.001)、0.229(P<0.001)和0.164(P<0.001),且ΔR2为0.258,对组织归属感增加了25.8%的解释贡献率。这表明组织归属感影响因素对新生代农民工的组织归属感具有正向的预测作用。

表6 影响因素子维度与归属感总分及各维度之间的相关关系

表7 影响因素各个维度对组织归属感各维度的回归分析

由表7可见,在排除了人口学变量的影响之后,组织归属感各影响因素对新生代农民工组织归属感各个维度的预测大部分达到了显著水平。人际关系主要对积极体验、责任感、单位认同、感激四个维度产生影响;组织文化主要对责任感、单位认同、行为支持这三个维度产生影响;薪酬福利主要对单位认同和行为支持这两个维度产生影响;个体因素主要对责任感维度产生影响。四个影响因素中,人际关系和组织文化对积极体验的解释贡献率达到12.5%;人际关系、组织文化和个体因素对责任感的解释贡献率达到12.7%;人际关系、组织文化和薪酬福利对单位认同的解释贡献率达到18.8%;组织文化和薪酬福利对行为支持的解释贡献率达到12.8%;人际关系、组织文化和薪酬福利对感激的解释贡献率达到13.9%。

三、讨论分析

1.新生代农民工组织归属感的总体分析

调查研究表明,苏南地区新生代农民工组织归属感整体上处于中等水平,归属感较低,其具体维度依次为:行为支持>感激>责任感>单位认同>积极体验。本研究结果与对制造业一线员工归属感整体现状的研究基本一致。[3]这一结果,可能与新生代农民工的个体因素(价值观、人格特质等)、企业因素(管理、文化、工作设计与环境等)、社会因素(社会支持、国家政策等)具有密切的内在联系。从个体因素分析,新生代农民工在价值观方面有别于老一代农民工,在满足一定的物质基础(薪酬福利)的同时,更加追求成长型需要,如成就动机需要、职业生涯规划需要,对宽松的工作环境和城市身份认同感等需要表现得较为渴望。另外,正因为存在不同的个性特征,主体对待外在客体的认知度和体验度是存在差异的。然而,社会正处于发展转型期,很多企业也正探索改革发展之路,不能完全满足新生代农民工成长需要,因此员工体验组织归属感的强弱也存在差异。从企业因素分析,企业的管理模式和文化激励是影响员工工作动机和积极归属感形成的重要因子。[4]访谈中,我们了解到很多新生代农民工的工作压力和工作强度较大,超长的工作时间和机械的工作流程是导致新生代农民工组织归属感偏低的原因之一。从社会因素分析,良好的社会支持度是促进客体关系形成积极联结的重要源泉,其中国家政策若能有效地解决新生代农民工融入城市生活带来的一系列社会问题,那么这将为新生代农民工组织归属感、人生职业发展等营造积极成长的外在环境。

在分维度方面,其行为支持在组织归属感量表的得分最高,积极情感的得分最低。由此可见,苏南地区新生代农民工对企业的态度、行为与情感成分是有矛盾的。新生代农民工因身份卑微,地位低下,在职场上所表现的自尊是很脆弱的,面对组织的强制性、高压力、高强度等非人性化管理,以及组织对新生代农民工物质、成长等方面资源权利的控制,新生代农民工群体在工作关系上只能处于服从地位。然而,在访谈中进一步了解到,虽然新生代农民工行为上表现出迎合动机,但其内心对待组织的态度却是消极的、敌意的或是不满意的。可见,新生代农民工组织归属感在积极情感的得分最低并不足为奇。因此,组织在追求最大利益或以工作为导向的同时,还需要进一步推进以员工为导向的企业价值观,力求在人文关怀、员工保健、成长激励等方面得到突破与完善。

2.新生代农民工组织归属感在性别、年龄、学历、工作年限等变量的差异分析

研究表明,男性新生代农民工在组织归属感量表的得分高于女性,这可能与我国传统社会对性别角色期待与教养方式有关。传统社会对待两性社会化是有差异的,对男性价值取向赋予更多的社会责任和事业成就,而对女性更多希望以回归家庭、相夫教子为出发点和落脚点。因此,造成两性得分差异是由于男性新生代农民工愿意将更多的精力投身于事业,而女性却将更多的心理能量投射于家庭。

在年龄变量上,80后新生代农民工比90后的组织归属感要强,这与其出生的年代、社会状况、成长环境等具有密切关系。与90年代相比,80年代是我国改革开放、市场经济探索、社会发展转型的关键时期。这一年代出生的新生代农民工的经济条件、成长环境等要劣于90年代出生的新生代。其次,80后新生代农民工工作经验、阅历等与90后相比更为丰富老练,在社会实践中其认知发展更为稳定,情感内容更为丰富,行为表现更为成熟,为此在归属感积极体验、责任感、单位认同、感激、行为支持等子维度的平均得分要高于90后新生代农民工群体。

在学历变量上,具有中专或高中学历的新生代农民工得分依次高于大专及以上、初中及以下学历,这一结果可能源自文化程度的不同导致个体对待外在环境或客体需要满足阈限不同。具有高学历的新生代农民工对自身成长型需要更为敏感,而初中及以下低学历的新生代农民工,因对知识文化的缺失,从而缺乏科学的自我职业规划。访谈过程中,我们发现大专及以上高学历的新生代群体因受过高等教育,对企业的精神情感需求、职业发展空间、人本管理、企业文化等高级需要更为关注。而初中及以下学历的新生代群体,更为关注物质需求。他们认为外出务工只为了挣点钱,工作得满意就继续,不满意就跳槽。为此,学历两端的新生代农民工群体的价值取向(激进价值观与保守价值观)存在差异,必然导致在组织归属感得分上要低于中专或高中学历。

在工作年限变量上,具有3年以下工作经验的新生代农民工在归属感量表得分上依次高于1年以下、1—3年的新生代群体。这说明工作年限是员工发生归属感变化的影响因子,导致年限越长其归属感越强这一结果可能与成本投入有关。行为经济学理论认为,行为成本投入越高,个体对客体情感联结越深。[5]与同一企业相伴3年以上的新生代群体对企业归属感一定发生了微妙的情感变化。长时间与企业相处、互动在一定程度上已建立了良好的心理契约,同时在实践中也找到了自我职场上的定位和规划。为此,在工作年限三个水平中,具有3年以上的新生代农民工的企业归属感得分最高。然而,具有一年以下的新生代群体的归属感得分仅次于工作年限3年以上的新生代,这是因为他们刚刚走向工作岗位,认知层面有更高的理想,激情度高,对工作和企业未来充满了美好憧憬,相信通过努力能做出一番事业。

3.新生代农民工组织归属感影响因素分析

由表7的回归分析可知,人际关系、组织文化、薪酬福利、个体因素等变量对苏南地区新生代农民工组织归属感的影响具有正向预测作用。人际关系的良好与否直接关系员工工作状态的情绪反映。新生代农民工因身份、知识、工作性质等因素,在经济较为发达的城市里必然遭到城市市民、企业高管等社会人士的歧视,组织制度的潜在社会偏见直接影响了新生代农民工对企业发展的态度,更影响了新生代农民工组织归属感的良好建构。[6]个体因素中的价值观、独生子女的成长环境,以及人格特点对组织归属感的形成均会产生一定的影响。

雷巧玲从员工导向文化视角的研究结果表明,员工导向文化对知识型员工的组织承诺具有促进作用,相反,任务导向文化则不利于知识型员工组织承诺的构建。[7]这一研究结果验证了具有专科及以上学历的新生代群体在企业归属感得分方面低于中专或高中学历的新生代。同时,也反映出苏南地区的企业需要探索适合于新生代农民工自身成长的管理模式和特色文化。纪晓丽等人考察了企业文化与员工工作满意度之间的内在联系,调研表明企业精神文化、制度文化、行为文化以及物质文化均会从不同方面对员工工作满意度产生不同程度的影响。[8]陈海玉在《浅谈如何提高员工企业归属感》一文中认为,薪酬福利与企业文化是影响员工组织归属感非常重要的两个因子。依据马斯洛的需求层次理论,薪酬是员工满足生理需求的基本来源,福利则是员工获取企业帮助和关怀的渠道;企业文化建设,可以帮助员工实现自我价值。[9]

综上所述,组织文化、薪酬福利与新生代农民工组织归属感必然存在一定的因果联系。组织文化是企业发展的灵魂,对企业员工价值观的引导、归属感的联结具有良好的构建作用,任何个体归属感的形成,都离不开个体成长的外在文化与内核文化的影响,为此文化对新生代农民工组织归属感的形成具有中介效应。然而,薪酬福利是个体生存与发展需要的必要成分,是实现新生代农民工理想的经济手段。调查研究结果显示,新生代农民工更向往城市的生活,更希望成为城市人口中的一员,更想扎根于城市、发展于城市、成就于城市。因而,企业薪酬福利的优劣直接影响了城市生活理想的实现,对企业的组织认知和情感联结的良性构建也会产生微妙的影响。

四、结论与建议

通过调研分析可知,总体上看,苏南地区新生代农民工组织归属感处于中等水平,组织归属感不强,其具体维度依次为:行为支持>感激>责任感>单位认同>积极体验;苏南地区新生代农民工组织归属感在人口学变量——性别、年龄、学历、工作年限等方面均存在显著性水平,男性比女性的组织归属感更强;80后新生代农民工组织归属感得分高于90后新生代;具有高中或中专学历的新生代其组织归属感依次高于大专及以上、初中及以下学历的新生代;有3年以上工作年限的新生代在组织归属感得分上依次高于1年以下、1—3年。个体因素、人际关系、薪酬福利、组织文化等社会学因素与组织归属感积极体验、责任感、单位认同、行为支持、感激等各因子具有显著性正相关;人际关系、组织文化、薪酬福利、个体因素等变量对苏南地区新生代农民工组织归属感的影响具有正向预测作用。

依据本研究调查结果,针对苏南地区新生代农民工组织归属感的现状与特点,从个体因素、组织因素和社会因素等三个维度提出建议,以期整合企业与员工和谐良性运行,提升新生代农民工组织归属感的心理值,促进新生代农民工积极投入工作,更好地融入城市生活。

1.尊重个性多元差异,探索动态管理模式

有位企业家曾说过,如果企业因形势变化而倒闭,这并没有关系;只要还有一支高效的团队存在,仍然可以东山再起。这句话充分说明了组织成员的团队意识、团队精神及其团队力量在一个组织发展中的地位和作用。一个积极向上、良性运行的组织离不开成员间的尊重和欣赏。尊重个性的多样化是一个组织良性发展的心理基础,尤其是在当今崇尚个性发展的时代,尊重差异和多元是组织上层建筑有效发展的人资保障。个性的差异还表现在年龄、性别、城乡户籍以及学历层次等人口学维度上,组织需要根据个性的差异和特点,树立人岗匹配的用人和管理意识。

2.加强组织文化建设,完善长效激励机制

组织文化是一个组织发展与员工成长的灵魂,组织与员工是否得到适应性发展,文化因素是两者协调发展的核心。组织管理者需要积极加强文化特色和文化内涵建设,推动组织在独特魅力文化的牵引下强化组织与员工的情感联结;积极探索组织文化创新模式,坚持“员工是组织文化的推动者和创造者”的发展信念;依据新生代农民工心理特点,研究其薪酬需要与成长需要的个体差异,探索具有个性化、多样化、阶梯式职业生涯规划长效激励机制。

3.构建社会支持系统,营造社会关怀氛围

社会支持是缓解个体心理矛盾和情绪不安的外在因素,是提高个体心理归属感的外在驱动力。新生代农民工组织归属感社会支持系统可以从同事人际关系、组织管理行为、社区与城市生活关怀等三个层面进行建构,营造全面层级的社会关怀氛围。人际关系的质量直接影响新生代农民工对组织归属感的评价和感受,管理者在追求工作价值取向的同时,需要加强对新生代农民工生活及其心理的关怀与指导。随着社会的发展与进步,社区与城市生活越来越影响个体是否愿意为组织贡献其一生价值。企业需要研究社企合作、社企互爱对新生代农民工组织归属感的心理影响,积极探索人文关怀、互助双赢的社会支持体系新局面。

[1]Peter Lok, John Crawford .Antecedents of Organizational Commitment and the Mediating Role of Job Satisfaction[J]. Journal of Managerial Psychology,2001,16:594-613.

[2]夏晶,张旺,陈婉娟.新生代农民工的中国梦与工作幸福感研究[J].湖北工业大学学报,2015,30(3):30-31

[3]陈正.制造业一线员工企业归属感量表编制及其与工作满意度相关研究[D].重庆:西南大学,2012:21.

[4]胡凯旋.企业文化建设中的员工归属感[J].现代企业文化,2010(7):48-50.

[5]滕雁.员工的企业归属感的产生和稳定分析[D].青岛:中国海洋大学,2008:14.

[6]经卫国.新生代农民工社会偏见研究:特征、类型、因素及对策[J].经济研究导刊,2012(18):113-114.

[7]雷巧玲.企业文化对知识型员工组织承诺影响的研究[J].当代经济与科学,2006(5):76-80.

[8]纪晓丽,何陈,冀明飞.企业文化对知识型员工工作满意度的影响关系研究[J].现代管理科学,2010(4):96-98.

[9]陈海玉.浅谈如何提高员工企业归属感[J].经营管理者,2008(17):203.

(责任编辑:周继红)

2015-10-13

国家社科基金项目“当代中国青少年理想调查研究”(11BKS067)

经卫国,男,无锡职业技术学院汽车学院助教,硕士,主要从事现代社会心理研究;姚本先,男,安徽师范大学教育科学学院教授,博士生导师,主要从事现代社会心理研究。

C912.6-0

A

1672-0695(2015)06-0042-07