洛杉矶雾霾之战

宋夏

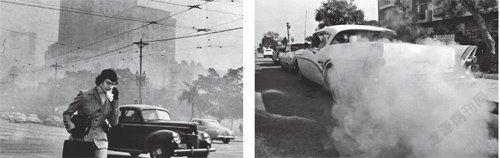

“拂晓时分,如同无形的野兽,毒气开始扩散,狡猾而沉寂,悄无声息,无所不至。灰色的烟雾吞噬了矗立的高楼与街边的汽车,太阳也变得模糊不清,让人们失去了对于方向的所有感知,除了脸上烧灼般的刺痛!”

这不是科幻灾难片里的场景,而是活生生的现实,它发生在70年前的美国洛杉矶。法国巴黎、英国伦敦、德国鲁尔、日本北九州等城市,都遭遇过类似袭击。这种像烟雾、毒气一样的污染物,就是我们如今已熟知的雾霾。

为了夺回蓝天白云,上述国家和城市与雾霾进行了长达二三十年乃至五十年的战斗,以美国洛杉矶最为典型。学习洛杉矶治理雾霾的经验,有助于我们避免重蹈覆辙。

“污染如同复仇一般回来,似乎早有预谋”

洛杉矶,美国西南海岸的海滨城市。这里西面临海、三面环山,阳光充足、气候宜人,自上世纪三十年代起快速崛起,成为著名的工业、商业和旅游业中心,也是美国的第三大城市,世界电影工业中心好莱坞就坐落于此。

可是,这座“天使之城”遭遇到严重的袭击。美国记者奇普·雅各布斯和威廉·凯利在《洛杉矶雾霾启示录》中如此描述:“人们试图从有毒烟雾中逃出的画面,构成了触目惊心的一幕。视线不清的司机紧张地左右避让着,妈妈抓起受惊的孩子躲进路边的大厅避难。行人都如此艰难,对于那些疲于指挥公共安全的警察来说就更是不堪设想,更别提那些悬吊着的洗窗工人了。”

混乱惊恐之中,关于战争的谣言一传十、十传百。人们怀疑这是化学武器攻击,是日本人发动珍珠港事件之后,对美国领土的又一次突然偷袭。

这一天是1943年7月26日,这场“袭击”后来被称之为洛杉矶光化学污染事件,是世界八大公害事件之一。也有很多学术文献定义洛杉矶光化学污染事件时,把时间范畴划定为20世纪40-50年代。

事实上,早在1903年,洛杉矶就首次出现烟尘漫天的现象,以至于当地居民误以为发生了日蚀。从1905年开始,洛杉矶采取措施改善空气质量,比如控制烟尘排放。但是,随着一战、二战的爆发,洛杉矶的工业重镇地位日益加强,汽车保有量也节节攀升。数据显示,洛杉矶在40 年代初拥有汽车250万辆,日均消耗汽油160万升,市内快速公路面积占全市总面积的三分之一,每条公路通行的汽车每天达1.68万次。与之相伴的是,洛杉矶地区的空气质量从30年代起加速恶化。

当洛杉矶沦为“雾霾之城”,人们感慨“这些污染如同复仇一般回来,似乎早有预谋”。可是,还有一种更大的声音宣称,“美国现代工业文明已无所不能,治理烟雾就如同将航天员送入轨道,只需按一下按钮就能做到”,它盖过了民众对污染的担忧。

这也预示着雾霾治理将是一场拉锯战,是一场持久的较量。

“让他的肺充满所谓的心理作用吧”

1943年夏天,政府部门开始寻找污染源,把目标锁定为冒黑烟的化工厂。8月,洛杉矶市长弗莱彻·鲍伦在新闻发布会上宣布,将在4 年内消灭烟雾。10月,洛杉矶县议会决定从1945年2月起,禁止工厂排放大量烟雾。1945年,洛杉矶市陆续出台法案,包括禁止居民在后院使用焚烧炉焚烧垃圾。

然而,污染并没有离开,“这层浓密刺眼的烟雾,如同一条布满灰尘的灰色毯子覆盖了整座城市,让阳光变得昏暗。”民众也开始质疑,对工厂的改革能否让洛杉矶的旧日风景回来?

1946年夏天,洛杉矶东北部的一个小村庄阿尔塔迪纳污染严重,人们已经难以进行户外活动。地区官员获知消息后,告诫人们不要紧张,并认为“对这些烟雾的厌恶主要是心理作用引起的”。一位团体领袖便向地区官员发出邀请,希望他来此看一看,“让他的肺充满所谓的心理作用吧”。

转机,来自一位化学教授的努力。1948年,加州理工学院化学教授阿里·哈根·斯密特指出,不同地区雾霾的成因可能不一样,洛杉矶烟雾有别于美国东海岸城市出现的空气污染。这个观点将雾霾治理从误区中拉了回来。经过大量采集标本和反复研究,1952年,这位化学教授发表声明称,洛杉矶烟雾不是直接由排气管和烟囱排放的,它与阳光催化作用有关,是在空气中生成的,而污染源是汽车尾气与工业废气,尤其是汽车尾气中的碳氢化合物和二氧化氮,它们在阳光紫外线照射下,发生光化学反应,产生含剧毒的光化学烟雾。这个结论,在空气治污史上具有里程碑意义。

一石激起千层浪。汽车公司、石油公司和政客们坐不住了,接连进行各种各样的辩解。与此同时,斯密特教授的研究成果得到了更可靠的证实。相关政府部门面对强大的工商界,只能呼吁居民少开车。

1952年12月、1955年9月,在光化学污染下,洛杉矶市65岁以上的老人总共死亡800余人,再度敲响了雾霾治理的警钟。政府终于认识到空气污染比想象中要严重得多,于是出台更加严厉的措施。比如,要求汽车制造商安装催化式排气净化器,敦促石油公司在成品油中减少烯烃的含量等等。但是,由于利益集团百般阻挠,治理工作进展艰难,有的举措一度中止。

“你要小心每一位愤怒的母亲,她们会改变这个世界”

如果说斯密特博士确定污染源,好比是找到了破解难关的钥匙,那么把钥匙插进锁孔并踢开大门的,则是普通民众。

奇普·雅各布斯和威廉·凯利在回望洛杉矶雾霾之战时,对民众的力量给予极高的评价,也最为之感动。他们都在洛杉矶长大,都为《洛杉矶时报》撰稿。威廉·凯利在1998-2001 年期间,还担任洛杉矶空气治理管理机构之一的南海岸空气质量管理局的媒体发言人。他们接受中国媒体采访时说:“最大的力量来源就是普通公民,他们组成了各种组织,通过提起诉讼迫使政府作为,通过投票、游说迫使官员作为,他们还创造了信息发布机制。”

让威廉·凯利记忆犹新的,是一个叫作“清除雾霾”的妇女组织,成员大多属于富裕阶层。她们每年都要举行雾霾纪念日活动,打着引人注目的骷髅旗。洛杉矶官员发出感慨,“你要小心每一位愤怒的母亲,她们会改变这个世界。”

这样的组织在美国举不胜举,有的由名媛号召,有的由医生或学生团体组成。民间环境保护运动,从五十年代发展到七十年代已呈“星星之火,可以燎原”之势,这给美国政府和利益集团带来强大的压力。1970年4月22日的首个“地球日”活动,可谓是环保运动达到最顶峰的标志性事件。

最初,参议员盖洛德·尼尔森只是筹划在次年的4月22日,组织以反对越战为主题的校园运动,没想到在西雅图筹备会议上,活动的组织者之一、哈佛大学法学院学生丹尼斯·海斯提出,将运动定位于全美民间环境保护运动。这个提议得到尼尔森的支持。海斯办理停学手续,在各地巡回演讲,专心从事环保运动。

到了1970年4月22日,美国各地大约有2000万人参加了游行示威和演讲会,抗议政府在环境保护方面的不作为,其中洛杉矶光化学污染成为活动的抗议主题之一,这一草根行动最终直达国会山。这是二战以来美国规模最大的社会活动,也是人类有史以来第一次规模宏大的群众性环境保护运动,被视为人类现代环保运动的开端。这一天,被美国政府定为“地球日”,后来联合国大会将其定为“世界地球日”。

声势浩大的环保运动,让美国立法机构认识到问题的紧迫性。地球日活动直接促成了1970年联邦《清洁空气法》(修订)的出台,该法规第一次界定了空气污染物的组成,使全国范围内污染标准的制定成为可能,它也大大加强了联邦政府的权力。

与此同时,时任总统尼克松同意成立美国环境保护署(EPA),负责监督《清洁空气法》的实施,从此结束了美国没有联邦政府机构共同应对环境污染问题的局面。

至此,美国确立了比较完整的环境保护法律体系和职能机构,环境保护工作进入了一个强有力的轨道。在这个大框架下,洛杉矶雾霾治理渐入佳境。1977年,南海岸空气质量管理区成立,开始跨行政区域协同污染治理,它“以前所未有的良好协调的全面性”,管理着洛杉矶地区的空气质量。尽管洛杉矶的城市扩张以全国最快的速度进行,但空气质量持续好转。美国环境研究学者丹尼尔·马兹曼尼安引用的数据显示,洛杉矶发布建议性健康警告,1977年是184天、1984年146天、1994年96天、2004年4天。

与污染的较量并没有结束,也不可能画上句号。至今,美国还在不断地修改相关法案、调整政府职能、推动技术进步,破解环境保护和经济发展的矛盾。

“中国的环境问题比其他国家原因更复杂,治理起来更困难”

世界发达国家的经验表明,雾霾治理少则需要20-30年,长则50年。中国需要多少年才能根治雾霾,这个问题引起热议。中科院院士钟南山在全国“两会”期间表示,北京若下狠心,10年就成;科技部官员认为,中国不需要30年;中国科协副主席秦大河称,30年时间太久,三五年不现实。

中国要从根本上解决雾霾问题,重现蓝天白云,可谓任重道远。一个严峻的现实是,中国是发展中大国,13亿人口,“世界制造工厂”,城市化率刚刚超过50%,能源结构以煤炭为主,这使得中国的环境问题“比其他国家严重程度深,范围更大,牵扯面更广,原因更复杂,治理起来更困难”。

所以,借鉴国外经验大有裨益。通过梳理洛杉矶30多年治霾历程,我们至少可以得到五个方面的启示。

启示一:完善立法保障和治理政策体系。美国环保立法有一个不断完善的过程,这些法律包括联邦、州、地区和地方政府四个层次,各级政府的法规各有侧重、相互呼应,形成了完整的治理体系。比如1955年,美国制定了首部大气污染控制法规《空气污染控制法》,1960年、1963 年、1965 年和1967 年相继出台《空气污染控制法》(修订)、《清洁空气法》、《机动车空气污染控制法》和《空气质量法》。在此基础上,1970年联邦政府通过《清洁空气法》之后,1977年、1990年又进行了两次修订。

启示二:建立长期治理机制,注重治理实效,分步骤、跨区域实施。从最早向雾霾宣战开始,各级政府先后成立了不同的机构,并且根据实际情况进行升级。在洛杉矶,执行清洁空气政策的主要机构包括南海岸空气质量管理区,它接替了1947年建制的洛杉矶县空气污染控制区,并拓展了功能;加利福尼亚空气资源委员会主要制定机动车尾气排放标准,其标准是全国最严格的,被其他几个州借鉴;南加州政府协会是一个志愿性的团体组织,主要从事一些研究工作。

区域联动是一大亮点。比如,美国环境保护署将50个州划为10个大区,每个大区设立区域环境办公室,由其监督所辖大区的综合性环保工作。此外,治理措施全面而细致,如通过鼓励合乘、减少拥堵等手段,最大限度减少尾气排放。

启示三:不断推动技术进步,大力发展绿色交通。美国非常注重利用科技手段来有效控制污染源,比如研发推广空气污染控制技术。为了引导、扶持私营企业发展先进的节能减排技术,南海岸空气质量管理区于1988 年成立了科技推进处,重点扶持技术包括燃料电池技术、电动汽车技术、先进发动机及后处理技术、低挥发性有机物技术、远距尾气检测技术等等。

启示四:广泛尊重民意,鼓励民众积极参与。美国政府鼓励民众参与和监督空气质量标准的制定和实施,如参与公共听证会等等,同时还通过补贴等手段鼓励市民合乘车辆、居家节能等。

启示五:注重运用市场调节的力量。到了90年代初,南海岸空气质量管理区根据经济发展的实际情况,在规范企业的减排行为方面,改强制性指令为市场调节,启动“区域清洁空气市场激励计划”。这是全美第一个、也是世界上首个区域污染排放交易计划,允许企业买卖排放配额,利用市场机制促进减排。

虽然中国雾霾治理难度很大,但是我们也要满怀信心。现在,我国大力推进生态文明建设已提升到前所未有的高度,绿色低碳发展模式和大幅度节能减排目标已明确提出,相信彻底治理雾霾问题的时间不会像发达国家那么久。(支点杂志2015年6月刊)