论公共投资及其绩效分析

□余 斌

一、公共投资的定义

目前,西方经济学关于公共投资的定义较为混乱。有人把公共投资界定为由政府投资形成的固定资本①,有人称公共投资是在政府投资中投资于公共品的那部分支出②,类似地,有人将公共投资限定为政府对公共基础设施的投资。③还有人认为,目前对公共投资的定义主要集中在投资主体和投资领域两个方面。从投资主体来看,有学者认为公共投资主要是指政府投资,有学者认为公共投资的主体是公共部门,包括政府和国有企业,还有学者将公共部门扩大为非营利性经济组织(例如基金会等)、国际组织、民间社会团体等。从投资领域来看,有学者认为,凡是提供公共产品的投资都是公共投资,外商独资企业、合资企业、民营企业等非公共部门,只要是投资于交通、电力等提供公共产品的产业均计入公共投资。相比之下,有人为了分析积极财政政策的效果,将公共投资定义为政府部门投资于凡单靠市场机制不能发挥或不能调节的领域,并能形成资本的支出,并认为公共投资包括物质资本投资和人力资本投资两部分。④

有研究表明,战后日本的政府支出分为政府公共投资和政府消费两部分,而政府公共投资又可再细分为政府企业投资和公共事业投资。政府企业投资主要是指对公社、公团、事业团、特殊公司的投资,这部分投资约占政府投资的20%左右。而占80%的投资则为对公共事业的投资,这主要包括以下9个方面的内容:治山治水费,道路修整费,港湾、渔港、机场修建费,住宅修建费,下水道等环境卫生设施修建费,农业基础整备费,林道、工业用水等事业费,调整费,救灾事业费等。⑤

从概念定义的规范上来讲,用政府投资来“定义”公共投资,是同义反复,而用政府投资的一个局部来定义公共投资,更不合适了。这是因为,“公共”的外延显然比“政府”的外延要大。相比之下,有人把公共投资定义为一种财政支出,即公共投资是指政府购买满足公共需求所必需的资产而形成的财政支出⑥,就要合理一些。而如果能把财政支出换成公共支出,就更合理了。毕竟,公共投资只不过是公共支出的一个局部。但是,即便如此,这一定义仍然有所不足。这一是因为不是所有的资产都是直接购买来的,有的还需要进行加工生产出来;二是因为公共支出原本就是应当满足公共需求的,而满足公共需求离不开各种物质条件,因此,上述定义有将所有的公共支出都称为公共投资之嫌。三是因为在市场经济条件下,资本是能够带来剩余价值的价值。因此,那种认为“公共投资可以是不营利的,它主要为市场发展创造良好的外部环境,所投资的项目一般可以提高国民经济的整体效益”⑦的观点,是不适合“投资”这个概念的。

在前面关于公共支出的分类中,我们曾经将公共支出分为生产性支出与非生产性支出的两类,而公共投资就与生产性公共支出有关。有人认为,区分一项公共支出是生产性支出还是非生产性支出,仅仅依据传统的理论,即该建设项目是用于物质生产活动,还是用于人民的物质文化生活需要,在现代市场经济条件下已经不够充分了。在市场经济条件下,个人、企业与政府活动之间的界限不再以是否具有物质生产性来划分,而是将是否具有市场赢利性作为区分的标准。⑧如果是这样,那么政府为提供免费使用的道路和教育设施以及保障性住房等而进行的收不抵支的财政支出,都不能算做生产性公共支出了。这会使生产性公共支出的界定过于狭窄。我们认为,能够形成价值也就是能够凝结人类劳动的活动都应当算做生产性活动,与之相关的公共支出也都应当算生产性支出。从而,上述收不抵支的财政支出,也应当算做生产性支出,只是不被算做公共投资,因为它们没有带来价值的增值。

由此,我们将公共投资定义为:公共投资是具有保值增值性质的公共支出。这种公共支出,无疑首先是生产性支出,尽管这种生产性可以是间接的,即它可以不是直接对生产资料的购买,而是购买有价证券。

由于我们曾经将公共产品定义为以人的活动为中介的没有交换价值或不是价值的使用价值,因此,只有用于或主要用于公共产品之外的并具有赢利性的公共支出才算是公共投资。而公有制企业在市场经济中作为独立自主的主体所进行的投资活动,例如国有企业投资商业性房产,都算做公共投资。至于外商独资企业、合资企业、民营企业等以盈利甚至以暴利为目的所进行的对于交通、电力等公共基础设施的投资,是私人投资对于公共支出的“挤出”,并不能算做公共投资。

二、公共投资的意义

西方公共经济学认为,公共投资在经济增长中的意义,至少可以体现在三个方面:第一,作为总需求的一个重要组成部分,其扩张本身就意味着总需求的扩张,在总供给大于总需求的宏观经济态势下,按照凯恩斯的理论,其对经济增长具有积极的意义;第二,公共投资的主要领域往往具有典型的外部正效应,比如公共基础设施投资,它的发展直接为以此为发展基础的相关产业部门的扩张提供了支持,因此许多研究文献强调公共投资扩张对私人投资效率提高产生的积极意义,公共投资的先期扩张,往往带来私人投资的繁荣,从而为经济增长带来累积效应。第三,公共投资的一些特殊领域,比如教育与科技投资,本身就是技术进步的源泉,因此公共投资的意义可以有一部分通过技术进步的作用体现出来。⑨还有人认为,私人投资可能因为某种原因不愿涉足某些领域,而这时公共投资可以弥补私人投资的空白,使产业结构链不致出现中断的情况,从而使整个国民经济良性健康发展。⑩

有研究表明,从战后日本政府公共投资额增长趋势来看,每当日本经济出现危机时,日本政府一般都较大幅度地扩大公共投资,以增加市场购买力,刺激景气回升;而在经济处于高涨时期,为防止投资过度膨胀,又及时减少公共投资,以抑制社会需求。日本政府公共投资的年增长率随着再生产周期的变化成反向变化,其波峰与波谷成对应关系。⑪

另一方面,西方公共经济学又认为,在某些准公共产品领域,公共投资和私人投资都有可能进入;公共投资与私人投资就形成相互竞争的关系。公共投资的膨胀使资金变得更“昂贵”,刺激利率的上升,而后者促使私人部门减少投资。⑫于是,西方公共经济学认为,公共投资应严格限制在市场允许的规模之内。公共投资活动存在的根本原因,在于市场天然存在的失效状态需要得到有效的抑制和弥补,“市场不能干而又需要干的,政府就一定要去干”。同时,公共投资还应严格限制在公益性范围之内。公共投资活动不能是市场性的活动,而是应当局限于非市场领域 (市场失效领域),按非市场目的(非市场赢利性),以非市场手段(公共投资预算)来展开的。⑬

但是,首先,公共投资分为政府部门投资和公有制经济部门投资。如果说,前者应当退出市场竞争领域,那么,前者退出的领域应当转交给后者,而后者则应当在市场竞争中不断发展壮大。其次,公共投资与私人投资相互竞争和资金“昂贵”本身都不是问题,它们有助于淘汰效益不高的私人企业,发挥市场经济优胜劣汰的作用。

可以看出,在西方公共经济学眼中,公共投资只是动用全社会的资源,为单个私人资本家不愿意承担的同时又是他们发财所必须的一些成本买单。同时,我们还看到,西方公共经济学所提到的公共投资还只是指一般意义上的生产性财政支出,与我们在前面所定义的公共投资是有差别的。但是,近些年来,主权财富基金的出现,表明即便在资本主义国家中,公共投资也出现了新的情况,具有了新的意义。

对于社会主义国家,公共投资则具有远为重要的意义,尤其是其中的公有制经济,它是劳动者摆脱雇佣奴隶地位的唯一选择和社会主义国家发展经济的主要动力。事实上,“个人占有无论何时何地对于一切生产者来说都从来没有普遍适用过;正因为如此,并且还因为工业的进步本来就在排除个人占有,所以社会主义的利益决不在于维护个人占有,而是在于排除它,因为凡是个人占有还存在的地方,公共占有就成为不可能。”⑭

1953年9月,周恩来在全国政协常委扩大会议的总结报告中明确指出:“我国新民主主义建设时期,就是逐步向社会主义过渡的时期,也就是社会主义经济成分在国民经济比重中逐步增长的时期。”⑮而新中国前30年在农业方面公共投资的结果是:“20世纪70年代杂交水稻和棉花新品种培育成功,到80年代大面积推广;过去30年的农田水利建设,为农业稳产增产提供了前提条件,增强了农田灌溉和防涝抗旱能力,为农业持续丰收提供了保证,也为20世纪80年代农村联产承包责任制下的家庭经营方式抗御旱涝灾害的侵袭,提供了重要的保证;过去29年建设的化肥厂,特别是70年代引进13套大化肥生产线,这时已经投产见效;等等。”⑯这些成就有力地推动了改革开放初期农村经济的快速发展。

当前的社会主义初级阶段,也是向社会主义中高级阶段的过渡时期。邓小平同志的两个飞跃论讲的就是这样的过渡过程。因此,很显然,在这个时期,相比社会主义初级阶段之前的新民主主义建设时期,更应当按照邓小平同志的“三个有利于”标准,使社会主义成分在经济、政治、文化等各方面的比重中逐步增长。这其中,最重要的就是社会主义经济成分即公有制经济成分在国民经济比重中的增长。而邓小平同志也正是这样要求的:“吸收外资也好,允许个体经济的存在和发展也好,归根到底,是要更有力地发展生产力,加强公有制经济。”⑰

三、主权财富基金

根据国际货币基金组织(IMF)2007年提供的标准,可以将主权财富基金依照其设立的动因与政策目标划分为五大类:第一类是平准基金,即国家为保障在自然资源枯竭后,政府有稳定的收入来源,也出于避免短期自然资源波动导致经济大起大落的目的,而对主权财富基金进行多元化投资、延长资产投资期限、提高长期投资的收益水平,旨在以跨期替代的方式平滑国家收入的波动性。第二类是储蓄基金,它可以将一笔有限期的主权资产转化成为无限期的金融现金流,用来造福当代及未来社会的国民。第三类是冲销型主权财富基金,即国家为缓解外汇储备激增带来的升值压力而设立主权财富基金分流的外汇储备。第四类是发展基金。其最初设立的动因是支持国家发展战略,在全球范围内优化配置资源,更好地体现国家在国际经济活动中的利益。第五类是养老金储备基金。其初始设立的目的是预防国家在社会经济运行中可能出现的危机,促进经济社会平稳发展。⑱

实际上,主权财富基金是公共资本或国家资本的一种表现形式,而且主要是针对对外投资而言的。它之所以会出现,主要有两大原因:公共资源和外汇储备。

尽管一些西方经济学家主张把一切都私有化,但在现实中,即便是在资本主义国家,也会由于种种原因,还是有许多公共资源没有私有化。这样一来,这些公共资源的出让,如石油的出口,所获得的收入就成为国家的公共收入,这些收入在用于政府开支之余,还有一些盈余。只要这些盈余没有分配到个人手里,就会形成国家资本。例如,挪威的主权财富基金在2013年的资产规模超过7000亿欧元。1970~2010年,挪威政府把从石油产业中挣来的钱的60%都投入了该基金,而另外的40%则用于政府开支。⑲

众所周知,世界市场和国际贸易是资本主义存在的前提。当前,资本主义经济已经进入新帝国主义时代,其典型特征是以美元霸权为标志的白条输出。20世纪70年代之后,美元纸币与黄金脱钩,成为不能兑现的白条。由于美国霸权的存在,美国可以直接拿这些美元白条去套购绝大多数国家的商品和资产,而其他国家却很难直接用本国的纸币购买美国和其他国家的商品和资产,这就迫使许多国家不得不用自己的商品和资源换得美元白条作为国家储备,以免妨碍本国的国际经济事务。对于这些国家来说,这些外汇储备在本国毫无用处,只好作为主权财富基金用于对外投资。这也是为什么,发达国家和贫穷的拉丁美洲及非洲地区较少主权财富基金,而中东地区(主要是石油出口国)以及以出口为导向的亚洲新兴市场经济体则有规模较大的主权财富基金的原因。

实际上,输出不可再生的公共资源,然后再将其收入用于主权财富基金进行对外投资,并不利于本国经济的可持续发展,在最有利的情况下,也不过是使本国居民成为剥削他国民众的寄生者,而一旦投资失败,或者国际政治经济局势出现动荡,对外投资遭遇危险,损失就大了。

瑙鲁是位于夏威夷与澳大利亚之间的岛国,占地面积21平方公里,人口1.2万(其中外籍劳工占了3000多人)。20世纪初,科学家在岛上发现了磷酸盐矿石,并探明全岛有磷酸盐储量3800多万吨,位居世界第一。由此,瑙鲁人的钱包迅猛鼓了起来,人均收入稳居世界前列。由于开采过度,几十年的时间里,磷矿资源就逐渐枯竭了。由此获得的收入,大量地被慷慨地花掉了,只有十几亿美元用于对外投资。因经营无方,亏损严重,这笔投资也所剩无几了。最后,瑙鲁政府终于发现它已没有能力支付政府雇员的工资了,而且必须限制国民从瑙鲁国家银行中提取过去的存款,因为银行里已经没有多余的钱可提取了。⑳

很显然,当不可再生的公共资源的开采,超过了本国公共经济的正常需要,以至于多出来的部分要形成主权财富基金时,就表明已经开采过剩了,应当停止开采。

至于出让本国商品和资产,换取用不了的外汇储备,更是非明智之举。根据相关数据测算,中国巨额外汇储备所投资的美国国债和机构债在2000-2007年度的平均收益率仅仅只有3%-6%。根据世界银行在中国的12400家外企投资的调查得知,它们在2005年的投资收益率就高达22%之多。尽管这两种资产形式具有不可比性,但是从一定意义上说,这两者之差反映了中国政府持有外汇储备的巨大机会成本。㉑

中国政府试图通过设立注册资本金为2000亿美元的主权财富基金实体——中国投资有限责任公司,以境外金融组合产品的投资为主来提高外汇储备利用效率。但是,在新帝国主义主导的国际金融秩序中,这种投资方式的后果只会更加不堪。结果,中投公司在黑石集团和摩根史丹利上的投资都失败了。中投公司董事长曾经振振有辞地说,“我看的是黑石的价值投资,我不认为是错的”,但是到后来,他就改口了,说“我没有勇气投资海外的投资机构,他们的政策太不明朗了,即使明朗,我也不敢投资他们的领域了”。㉒

事实上,在外汇储备严重过剩的情况下,一方面,我们应当减少对外招商引资的力度,尤其是清退一些产业层次不高的外资;另一方面,我国为减少外汇储备的损失,应根据用汇需要相应地减持美元资产的比例,构建由黄金、石油、铜等重要基本商品和资源组合的“次级金本位”的外汇储备支付体系。㉓

主权财富基金还被视为新型“国家资本主义”的最新表现形式。这主要是指,新兴经济体国家的政府设立并扶持国有企业迅速发展,并开始在世界经济的各个领域与发达国家的跨国公司展开竞争。㉔事实上,西方发达国家与新兴国家都存在国有企业和寡头公司,他们之间的差别仅仅是这些企业的比重有所不同。其实,所谓的自由资本主义也是国家资本主义,我们已经表明,市场竞争离不开国家力量的作用,否则任何一个国家都会在市场竞争中一败涂地。而垄断资本主义更加离不开国家政权的运用,两次世界大战都是垄断资本主义借助国家政权掠夺世界市场的典型例子。近些年来,发达国家以反对国家资本主义的名义,企图诱使和迫使新兴国家重走新自由主义道路,瓦解新兴国家的大型国有企业,甚至私有的民族企业,以便向新兴国家转嫁经济危机,维持旧的国际经济秩序。㉕

四、公共投资的绩效分析

西方公共经济学认为,公共投资存在着“委托代理”问题。因为公共资金一般是无偿使用的,政府受全社会纳税人的委托对其使用,但是缺少严格的监督,或者监督成本过大,难免出现“道德风险”和“逆向选择”。所以一般来说,公共资金的使用效率并不如私人资金。在公司制结构下,私人投资也存在“委托代理”问题,因为经理人使用的资金来自于分散的股东,但是相对来说,公共投资的问题更为突出。㉖

其实,“委托代理”问题的根源在于信息不对称。而信息不对称是生产力发展的必然结果。随着劳动分工的进一步细化,尽管信息工具层出不穷,尽管现在强调扁平化组织,但所有者与管理层、管理层与下级员工之间的信息不对称问题只会越来越突出。这是一种马克思曾描述过的对资本家的“驱逐”和“剥夺”。资本家成为一种多余。由于资本家不仅与他聘用的经理对立,更与工人对立。因此,在资本主义私人企业中的信息不对称和委托代理问题上,资本家是孤立无援的。即便资本家请来监督的会计师事务所也很容易与经理人相勾结,正如美国安然公司事件所暴露出来的那样。

但是,与私人投资中的资本家相比,首先,公共投资的社会主义国有企业的所有者可以做得好得多。这是因为,社会主义国有企业的所有者,与工人不是对立的。如果我们能够切实地而非口头地紧紧依靠工人阶级,就能加强对管理层的监督,减少信息的不对称性。遗憾的是,在国有企业以往的一些改革中,强调下放权力的结果是,权力都下放给了管理层,而几乎没有下放给社会主义国有企业的主人翁——工人。例如,有的厂长,高价购进劣质原料,工人一使用就很清楚;有的厂长,将闹市区的门面超低价地租给亲友经营,眼睛雪亮的工人心知肚明;……但工人没有拒绝使用劣质原料和弹劾厂长的权力,只能眼看着国有资产的流失和承受国有企业亏损带给他们的下岗和低收入的痛苦。㉗

其次,资本主义国家的公共投资,除了受到政府代理人的监督外,也会受到社会公众和社会舆论的一些监督,那些排斥和想要限制公共投资的私人投资者,也会对公共投资提出种种责难,这样一来,公共投资所受到的监督力度是私人投资不可比拟的,其“委托代理”问题并不会比同等规模的私人投资突出。除了发达资本主义国家外,其他新兴资本主义国家中,没有一个国家少得了公共投资。

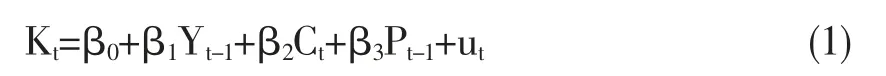

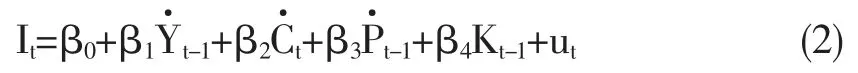

有人建立了这样一个计量经济学模型来分析公共投资与私人投资的关系:私人资本K是总产出Y、资本的使用成本C和公共资本P的函数;而公共部门投资既包含了政府的资本性支出,也包含了国有企业的投资,这样私人资本存量与公共投资的函数可以表示为:

其中ut为反映不确定性的误差修订项。然后,他们又提出了一个新的模型,年度私人投资增量It是产出、资本成本、公共投资存量的变动和私人资本存量或折旧的函数,即

接下来,他们通过一系列的数据调整,得到如下的结果:

表1 公共投资对私人投资

从上表中,他们得到这样的结论:公共投资对私人投资有显著的负面作用,公共投资每增加1个百分点,对私人投资净增量影响约为-0.09个百分点,对人均私人资本增量的影响为-0.11个百分点,因此过高的公共投资对私人投资有显著负面影响。总产出(用GDP表示)对私人投资的贡献显著,每增加1%的总产出,对私人投资和人均私人投资的贡献分别为0.15和0.19个百分点。但是这个结果显然缺乏弹性,表明私人投资尽管受产出的影响,但是仍然有一定的盲目性,私人部门投资决策对产出并不特别敏感。私人资本存量对每年私人资本新增量影响显著,表明新增私人资本受现有私人资本存量规模的影响,私人资本存量每增加1%,对私人资本和人均私人资本的贡献大约均为0.76%。一个奇怪的结果是,资本成本对私人投资的影响显著为正。民间借贷利率每增加1个百分点,私人投资和人均私人投资反而增加5.6%和5.1%。这个反常的结果表明私人部门并不满足西方经济学中有关资本充足的假定,因而导致私人资本对资本成本并不敏感,背后的一个现实是很多私人部门根本无法取得发展资本。由于资金的短缺,私人部门转向高成本的民间借贷资金,成本越高,越借钱投资。这个结果表明中国公共投资的扭曲现状,政府和国有企业占用了大量的社会资源,而私人部门根本没有充足的资金来源,即使是有投资的意愿,也没有投资的来源,而这点进一步严重影响了私人部门扩大投资的努力。他们还认为,造成中国私人投资不足的根本原因恰恰是过度的公共投资,而这背后的原因是对GDP的片面追求。㉘

上述分析存在以下几大问题:

第一,上述两个式子,并不是数学意义上的函数,至多只能说构建了一种数量关系。要是按函数关系来说,那就意味着民间借贷成本一变动,私人资本的总量就会立即发生变化,这是不可能的。同时,这种数量关系决不是像上述模型提出者所表现的那样是因果关系,至多只能说表现出一种同步变动的关系。事实上,国有企业的私有化改革,必然同时导致公共资本的相对减少和私人资本的相对增加,从而在数量关系上会表现为公共投资的增加(减少)与私人投资的减少(增加)。如果由这种数量关系,得出“私人投资不足的根本原因恰恰是过度的公共投资”,是十分荒唐的,是完全不了解1997~2006年这段时间国有企业私有化改革的国情。由此,我们也可以看出,西方计量经济学在经济分析上具有极大的局限性。

第二,除了列出的(2)式外,上述模型提出者在计算过程中还采取其他三种与(2)式截然不同的数量关系进行了计算。这表明,上述模型提出者根本不清楚应当建立什么样的数学模型 (更遑论建立各个变量之间的经济关系),只是胡乱碰运气,这样一来,从数理统计的原理上讲,其真实的显著性水平高于其设定的显著性水平,也就是说,上述计算结果所表明的所谓显著影响,其实未必“显著”。在这里,我们看到,能够“说明”公共投资对私人投资有所谓“显著”负面影响的两种数量关系,都不是(2)式,而是更加扭曲了经济关系的数学公式。从其计算的结果来看,国有企业私有化改革在减少国有资本的同时未能有力地增加私人资本,似乎大量的资本在这种改革过程中被浪费掉了。

第三,如果总产出的增加与私人投资的增加的关联性很小,这决不是表明“私人部门投资决策对产出并不特别敏感”,而只是说明,或者私人投资的效益差,没有足够的利润实现资本积累;或者私人投资者消费过度或部分私人资本外逃。总之,这只不过说明,中国的经济发展不能指望私人投资,还得靠公共投资。事实上,在经济较发达的我国东部地区福建省,“从1978年至1999年的二十一年间,政府公共投资规模由8.65亿元增长到427.71亿元,增长了48.4倍,年平均增速达到20.41%,与同期GDP年均增长20.89%基本同步。”㉙

第四,民间借贷利率与私人投资同步增长,与资本是否充足无关,而与中国私人投资的质量差和民间借贷乱象有关。显然,如果西方国家的民众人人要借100万美元搞投资,那里的资本也不可能是充足的。只是由于质量差的项目在西方很难借到钱,加上那里的纸币超发和生产过剩的综合作用等,才显得西方的资本是充足的。反观中国,由于管理体制松懈,逃废债务严重,存在严重的“赚钱归自己,赔钱让债权人去负担”的赌一把现象,于是,质量差的项目特别是非法集资项目得以用提高利率的方式与质量好的项目争夺民间资金,这与所谓的公共投资扭曲根本沾不上边。

1922年11月,列宁答《曼彻斯特卫报》记者阿·兰塞姆问时,针对对方认为“在俄国做买卖的收益非常之高,而生产只有在极少数情况下能够赢利”的看法指出,“掌握在私人手中、大多数居民所从事的规模很小的生产,提供的利润最多。这是指农民的整个农业生产。一部分掌握在私人手中,一部分掌握在国营承租人或生产农村居民消费品的国营工厂手中的工业生产,也提供了同样多的或者略少一些的利润。留在国家手中的真正不赢利的生产,只是那种用政治经济学的科学术语来说应当叫作生产资料(矿产、金属等)的生产或者固定资本的生产。……对我们来说,恢复被破坏的生产资料,长时期内是不能指望得到任何利润的,如您所说的,是‘不赢利的’。”㉚列宁进而指出,对方以此认为小商贩们在经济上不断加强而国家在经济上不断削弱的看法,也许会受到马克思嘲笑庸俗政治经济学的那种嘲笑。㉛这表明,财务上的一些数据有时并不能体现出公共投资的真实绩效,如果仅仅根据这些数据来评价公共投资,甚至拒绝或退出在这些数据上表现不佳的公共投资,是会有损于国家经济发展的。

注释:

①刘国亮:《政府公共投资与经济增长》,载《改革》2002年第4期。

②杨卫、杨继:《重视和完善我国公共投资》,载《宏观经济管理》2003年第8期。

③汪雄剑、邹恒甫:《公共投资政策的社会福利成本》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》2005年第5期。

④吴洪鹏、刘璐:《挤出还是挤入:公共投资对民间投资的影响》,载《世界经济》2007年第2期。

⑤⑪杨书臣:《日本政府公共投资如何适应经济发展的需要》,载《日本学刊》1991年第5期。

⑥⑦⑩⑫㉖高培勇等编著:《公共经济学》,中国社会科学出版社2007年版,第151,156,151,151-152,156页。

⑧黄恒学主编:《公共经济学》(第二版),北京大学出版社2009年版,第183页。

⑨刘国亮:《政府公共投资与经济增长》,载《改革》2002年第4期。

⑬袁星侯:《部门预算与公共投资预算改革》,载《内蒙古财经学院学报》2000年第3期。

⑭《马克思恩格斯文集》第4卷,人民出版社2009年版,第516页。

⑮⑯《中华人民共和国史稿》第1卷,人民出版社、当代中国出版社2012年版,第156,145页。

⑰《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第149页。

⑱㉑巴曙松、李科、沈兰成:《主权财富基金:金融危机后的国际监管与协作新框架》,载《世界经济与政治》2010年第7期。

⑲[法]托马斯·皮凯蒂著,巴曙松等译:《21世纪资本论》,中信出版社2014年版,第471页。

㉑参见盛立中:《瑙鲁:一个国家的 “破产”》,http://worldview.dayoo.com/gb/content/2004 -10/01/content_1755561.htm,2014年12月19日。

㉒《楼继伟言辞屡变中投承认冒险投资黑石集团砸脚》,http://business.sohu.com/20090521/n264097640.shtml,2014年12月20日。

㉓程恩富、王中保:《美元霸权:美国掠夺他国财富的重要手段》,载《今日中国论坛》2008年第1期。

㉔宋玉华、李锋:《主权财富基金的新型“国家资本主义”性质探析》,载《世界经济研究》2009年第4期。

㉕余斌、张伟:《乱贴标签的资本主义之争及其对中国的启示——评英国〈经济学家〉关于国家资本主义的特别报道》,载《政治经济学评论》2012年第3期。

㉗余斌:《企业管理中的信息不对称与国有企业改革》,《高校理论战线》2004年第11期。

㉘张勇、古明明:《公共投资能否带动私人投资:对中国公共投资政策的再评价》,载《世界经济》2011年第2期。

㉙福建省人民政府发展研究中心课题组:《关于加强和改善福建政府公共投资的研究》,载《发展研究》2001年第11期。

㉚㉛《列宁全集》 第43卷,人民出版社1987年版,第263-264,264页。