神雄法严?别开生面

吴苇

常熟湖山景色秀美,鱼鲜稻米丰盛,百科物业兴旺,文化积淀深厚。这便是能够产生虞山印派以及虞山诗派、虞山画派、虞山琴派等文学艺术特色流派的肥沃土壤、人文环境和深厚根基。金石篆刻之艺,最早可以追溯至元代的缪贞。以后越来越多的文人墨客以治石刻印为雅事,薪火相传,逐步形成了常熟地域的一脉流派,清代维扬郭伟绩《松筠桐荫馆印谱·序》中即有“虞山派”的明确记载。如今,研究中国篆刻史的著作一般都认为,清初的林皋及沈世和、王瑾三位篆刻艺术先驱是虞山印派的创始人。然而,倘若要从艺术创新实践的成就、作品风格特征的确立、在海内外篆刻界影响深广的程度等多个视角来作科学分析和综合梳理,那么,虞山印派典型代表人物赵古泥的影响更大。当代印人们一提起虞山印派,脑海中必定会浮现出赵古泥方整刚劲、峭拔雄强的印章面目。因此,有不少文章称赵古泥开创了“新虞山派”。

在当代篆刻界,可被尊為大师级的人物寥若晨星,除浙江安吉吴昌硕、湖南湘潭齐白石、安徽黟县黄牧甫、江苏仪征吴让之等为数不多的几位杰出人物之外,当数我们虞山福地的赵古泥了。赵古泥(1874—1933),初名鸿,更名石,字石农,号古泥、慧僧、泥道人等。他出身贫寒,完全是凭着顽强的毅力刻苦求学才成为卓然大家。他21岁时有幸有缘结识了吴昌硕并从其游,使他的治印和诗文书画都打下了良好的基础。滴水穿石,聚沙成塔,至40岁后终于厚积薄发,别出新意,开宗立派,形成了一代宗师独特的自家面目。在异彩纷呈的众多篆刻艺术流派中,特别是他还被笼罩在吴昌硕大师的艺术光环之下,要自成面目、独树一帜,何其艰难!追溯赵石的艺术人生道路,可以看到,他的成功既来之不易,却也水到渠成。

赵古泥出生于常熟西塘市,早年丧母,家境艰难,成年后仍是家徒四壁,常常乞米借债。我们在他的两卷《泥道人诗草》中能体味到作者对生活的感慨。其父赵少游在小镇上开一小药铺,无力栽培儿子,勉强让其读了三年私塾,就要他辍学去药肆里习业,后又送他到金村小药铺去当学徒,期望他以后能以此谋生。赵石对经商之道没有兴趣,对书画篆刻却有着天然的喜爱。

传说赵石8岁参加乡里的书法比赛,惨获倒数第一,被赠与一篓豆油,意在勉励他要不断“加油”,这件事强烈地刺激了这位上进少年的自尊,成为他从此顽强刻苦求学的心理压力和精神动力。下一届比赛时,他竟以出色的成绩名列前茅。众人大惑不解,一位老者点破道:“我每天早起磨豆浆,总见他屋里已亮着灯,如此刻苦自励,这成绩岂是侥幸得来的?”9岁时,他向同村的金某求刻一方姓名印章遭到白眼冷遇,遂发愤搜求印谱开始自学刻印。没有石章印胚,他在砚台背面练习;没有刻刀,他用大铁钉打磨改制。“三更灯火五更鸡”,陪伴他日夜发奋刻苦学习书法、篆刻。酷暑难熬的夏夜,他把双脚伸在瓮中躲避蚊虫叮咬。在药肆当小学徒很辛苦,每天清早必须比别人起得早,他“辨色而起,临摹鲁公(颜真卿)书数纸然后启门”;晚上干完活等人家都睡了,他才能在昏黄的小油灯下开始认真学习书法、刻印,废寝忘食,风雷不辍。他的求学之路崎岖坎坷,悲凉的生活一度让他看破红尘,去苏州寒山寺要求剃度,打算出家皈依佛门,虽然最后被主僧劝了回家,日后他却给自己题了一个“慧僧”的名号。

大凡成功者,他们虽出身、性格、境遇、能力等各有不同,但都具有远大的理想和超常的毅力,且大多在童年时即显露端倪,如人们常说的“三岁知老相,七岁定终身”和“自古英雄出少年”。赵石如果不是少年时代就志存高远,或许很难冲破乱世的困顿、生活的艰辛,而在艺术上成就一番作为。他在篆刻印章、镌刻砚铭、书法国画及诗文方面积累的广博学问和深厚功底,无疑都得益于他数十年坚持刻苦研习、用心探索的顽强意志和坚韧毅力。

赵石一生追求艺术锲而不舍、坚韧不拔,治印逾万方。他“治印第一,书画次之,诗又次之”。后来他自号“泥道人”,笔者臆想,应该是表露了他在艺术道路的泥泞坎坷中一路跋涉的艰辛和磨难吧。

赵石父亲一心想让他学做生意,10岁就让他停止私塾的读书,到小药铺里当学徒。但赵石对经商做生意毫无兴趣,学徒几年一无所获,倒是对书法、刻印的迷恋越来越深,一发而不可收。其时,常熟有一位吴昌硕的高足李钟(字虞章,号愚庄),偶然见了赵石的印章习作,爱其天资聪颖,感其勤奋好学,认定这位青年是可造之材,便贻以刻刀、印石和一部查篆字用的《六书通》,激励他加劲学习。在启蒙老师李虞章的悉心传授下,他学业大进。

同治、光绪两朝帝师翁同龢因为参与“戊戌变法”,被慈禧贬职回乡闲居常熟。据《翁文恭日记》记载,庚子(1900)十月十七日“晚访金门(即翁外甥俞钟銮),遇赵君石农,金村人,能篆刻,廿七岁,朴实可喜”。这次初识,翁同龢对他留下了良好的印象。又辛丑(1901)三月二十八日“金门甥到寒舍,偕赵石农同宿余斋,剧谈甚乐”。金鹤冲《暗泾杂录》卷二记“翁文恭旋里,居虞山之勃鸽峰,筑西山墓庐而居焉。赵古泥尝与余谒之”。翁赵之间有了深入交往。这位胸怀博大、奖掖后进的翁相国授之以书学要决,不断给予他鼓励和扶持。赵石也为翁氏镌刻过小印“叔平”,时相谒见。《翁同龢诗词集》中有《赵石农手摹其尊人卖药图遗像索题应以三首》。传说翁同龢在装裱店见到赵古泥伪作自己的对联后两人才开始交往,是民间误传。

后来,吴昌硕游虞山,古道热肠的李虞章不失时机地热心引荐赵石拜见师祖吴昌硕。吴激赏赵的天资与才华,觉得“当让此子出一头地”,劝其辞去药铺工作,介绍他去常熟名流、吴昌硕好友沈石友家去增广见识。在沈府为客的十余载,他遍览沈石友收藏甚丰的金石书画、玉石瓷器、钟鸣古玩,随沈一起读书、学字、吟诗、作画,并学到了许多文物鉴赏的学问,得益匪浅。其后,赵石又结识了常熟另一位大收藏家沈成伯,有缘见到其所藏碑帖印谱、砖瓦封泥、古陶镜泉等,极大地丰富了眼界,为自己的艺术创作打下了坚实的基础。他每年都要去沪上吴昌硕处小住几日,求教和切磋治印之道。星转斗移,赵石的艺事日臻佳境,渐渐形成了一代大家风范。

赵石弟子邓散木撰《泥道人》、赵林1985年《追念父亲赵古泥》两篇回忆文章都介绍李虞章推荐赵石拜了吴昌硕为入室弟子。但据花亦明先生考,未有“赵拜师吴”一说。按旧社会常规,赵拜李虞章为师之后,不可能再去拜师祖吴昌硕,但完全可以向吴求教请益。赵石也一直称自己是李氏弟子,据李虞章侄李猷记载:赵后来名声大过李虞章,每在人多处遇李仍必大声叫“先生”。另吴昌硕纪念馆馆长吴长邺在《我的祖父吴昌硕》一文中也未将赵石列为吴门弟子。

每一个艺术大师后面都有一大群弟子、艺友、私淑者,他们出自对大师的仰慕,自然而然会学习、参考、借鉴大师的艺术风格、创作手法,作品的艺术风貌就不可避免地受到潜移默化的影响。我们拜读古泥印谱,可以很明显地看出他年轻时学习、模仿吴昌硕的痕迹。虞山印社1993年编辑的《赵古泥印集》收录有他26岁时刻的一方白文多字印:“读不遍千古书,做不了天下事,识不尽海内人”,浑穆醇厚、拙朴自然,酷似吴印。如果将此印放在吴昌硕印谱中,足能以假乱真。在印边款中他发出“拟吴苦铁意,究未能得其一二为恨”的感慨。这段时期,赵石心无旁骛、全神贯注地学习和借鉴吴昌硕。甚至因为吴氏别号“缶庐”,他虔诚地将自己的书斋取名为“拜缶庐”,后来还自辑了印集《拜缶庐印谱》四十卷。据万石楼《赵古泥简传》介绍,赵石中年以后卜居沪上,与吴昌硕过从更密。传说缶老七十后,曾篆写印稿后命赵石捉刀代刻。

翁同龢的书法作品,以骨力遒劲、淳厚端肃而达到晚清书坛的顶峰,更以其状元帝师、革职编管的经历,受到时人的普遍关注。燕谷老人张鸿《赵古泥传》介绍:“其书以颜鲁公为基,泽之以苏玉局(轼)、米南宫(芾)。筋骨遒健,得松禅老人之髓。老人暮年以所用之印赠之曰:唯子可以继我矣!”即传说翁常请赵石代笔应酬,外人莫辨真伪。但李猷(字嘉有,李虞章侄)《赵古泥素描》言之凿凿:“有人说相国临死前一二年,将自己的图章赠与古泥,好像授权作假,其事实并不如此。因为我亲眼看见,古泥翻刻的相国名号两印(白文“翁同龢印”、朱文“叔平”,孟引祥藏),杂放在他自用印章之间,足见传说非是。”又据蒋志范、郑逸梅、沈传甲等前辈考证,当初常熟仿作翁书的有赵古泥、黄玉麟、巴西农、张子容、王録等一批人,往往乱真。钱莲士也曾伪刻翁同龢双面印,有边款。虽传闻不一,但足证赵石书法酷似翁书,完全达到代笔水准。

赵石在艺术探求中极大地得益于吴昌硕、翁同龢等名师大家的耳提面命、悉心指授,赢得了“松禅书法、苦铁图章”的赞誉,名满大江南北。

艺术创作最犯忌机械临摹、一味效仿。模仿和追随终究只是一个学习吸收的过程。即使学习或私淑某家某派达到惟妙惟肖的程度,没有自家面目,依然只是一个工匠式的“书奴”、“印奴”、“画奴”而已。齐白石曾谆谆告诫弟子们“学我者生,似我者死”。由于吴昌硕强烈的个性面目具有极大的吸引力和束缚性,大多学吴者只能亦步亦趋,成为平庸的传承者,难以成为有创造性的成功者。但赵石却不畏艰难,在学习积累达到一定高度以后,下定决心另辟新境,破茧成蝶。

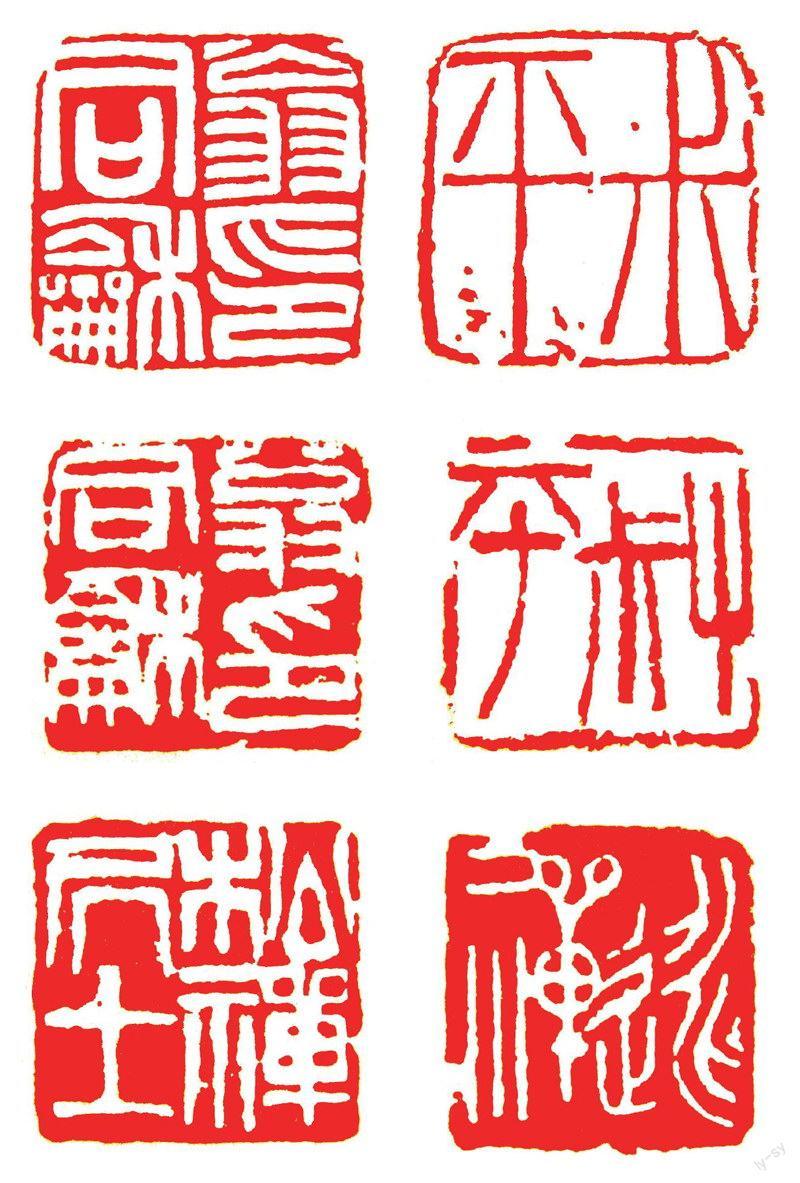

艺术创作时必须心高、眼高才能达到手高。深得缶庐真传的赵石并不固步自封、裹足不前,他明白除了刀法技巧、篆法结体外,章法构图更直接影响印章的总体艺术效果。他在追随吴昌硕的学习过程中,注意到“缶庐治印侧重刀笔,故其章法往往有支离突兀者”。他从《郑庵所藏封泥》和《十钟山房印举》得到了很大的启发,在章法上有意识强化巧与拙、欹与正、虚与实、险与平、离与合、增与损、疏与密、轻与重、屈与伸等对应关系,使方寸之间的矛盾冲突更为突出,却又总能手段高超地“化险为夷”。他在篆法、刀法特别是章法上形成了“自家须眉”,“师缶庐而知缶庐已尽笔墨之穷,乃于章法求变而有成者也”,成就了自己的虞山派独特风格,“大江南北已吴、赵各树一帜”,被印坛所认同和接受,终于成为一代大家宗师。

赵石在深入学习中逐渐觉醒,具备了可贵的批评眼光,对印林公认的前辈大师敢于直言不讳,大胆评论短长、直陈己见,见人所不能见,言人之不能言。在“逃禅”一印款文中向名师大家提出疑问:“敬叟(丁敬,浙派篆刻的开山鼻祖)开口便仿汉锤凿,考其结体、用刀皆非,岂能者之欺人欤?”又在“瞻太阁”印款中道:“三桥(注:指吴门派创始人文彭)太板,雪渔(注:指皖派创始人何震)太纵。世之工篆刻者未敢道也。”他有感于吴昌硕强烈的个性风格对后学者的束缚之大,曾在43岁所刻一印的边款中称:“缶庐篆刻必为千古罪人,石作此印,以见一斑。”道出了要挣扎脱离吴昌硕窠臼的艰难。赵石的成功得益于其具备的创新蜕变能力,他师古而不泥古,故后来自号“古泥”并以此名世。在追随吴缶翁的众多学子中,能不被大师的光环淹没而成功地青出于蓝,“学吴而不为吴所囿,唯赵氏一人”。

赵古泥的最可贵处是他能带着理性的思考去学习,由初期的模仿、借鉴转而极具胆魄地蜕变出新,如蜜蜂辛勤采得百花之精华后,终极目标是要酿出自身的那一份甜蜜。

赵古泥于书画之道除了勤奋刻苦追求外,还有着优越的天分。他聪慧的天资、内在的性情中一定具备契合线条曲直、块面造型等的艺术特质,与外部的环境氛围和视觉诱导引起共鸣、共振,激发了他无穷的学习、创作动力,最终开创一派印风,成为一代宗师。

赵古泥十分重视篆刻的文字功底,以为“摩印之法,求诸金石文字汉篆法则易,徒讲刀法则难成”。他自出机杼地在篆法上将封泥、古匋、瓦当、钟鼎、汉砖、权量、钱币等古文字的精华,结合书画中阴阳向背、主客揖让等造型艺术的美学原理,对入印篆文别出心裁地作了大小、方圆、正侧、粗细、长短、主客、轻重、疏密、虚实、曲直、阴阳、向背、动静、繁简等富含变化、生动多姿的改造处理。他匠心独用,非常显著地突出了印文对称性和装饰性的特征;横画多取扁担弧形,竖画则呈自上而下的放射状;很多字如金字塔形,重心下沉,稳如磐石。他冲破了古人大小篆不能混杂一印的禁忌而超凡脱俗,化小篆、籀文、缪篆为一体,将各体文字调兵遣将,为我所用,大胆创新与融合,使印文参差错落、方圆互用且富有装饰趣味。他变吴昌硕“浑朴厚重的圆笔”为“清刚劲挺的方笔”,改吴的“写印”为“写意画趣”,使笔画转折处方折廉厉,锋刃毕露无遗。

在用刀之法上,赵古泥也大胆革新,变吴昌硕的“钝刀硬入”为“利刃猛冲”。吴因为用钝刀,刻出的线条质感雄浑、厚重、含蓄、浑穆。而赵用刀极为爽利、生辣,用刀猛厉、恣肆,准确而肯定,富有金石气息和视觉冲击力。粗壮处有拙朴峭拔之势,细微处有高柳垂然之情。他有刻砚凿碑的扎实功底,臂力、腕力、指力特强,因此他更有一套攻坚绝活,凡金玉牙铜,甚至水晶玛瑙等极硬的印材,在他手下也如庖丁解牛,游刃有余,甚至连边款也刻得得心应手,生动而富含笔意,为明清以来文人篆刻之罕有。如“俞遇之读碑记”是晶印,“愚公亭长”和“斗闲”为玉印。邓散木回忆,1928年春他来常熟赵古泥家投帖拜师时,赵当场很快就凿刻了一方牙章“铁”送给自己作紀念。赵古泥刻凿晶玉玛瑙时,将这些硬质印材嵌入家中庭柱的一个方洞里,用沥青把它胶牢固,然后抡起钢凿大锤猛力敲凿,震得房梁上的灰尘也纷飞落下。敲击的声响常常引来邻家的孩子看热闹,其中的李猷后来亦成篆刻名家。一日李请教他:“古人有冲刀之法,只要一刀?”他笑道:“一刀除非刽子手!”幽默诙谐,掷地有声。

赵古泥“于章法别有会心,一印入手,必先篆样别纸,务求精当。少有未安,辄置案头,反复布置,不惜积时累日,数易楮叶,必使安祥豫逸方为奏刀。故其作,平正者无一不揖让雍容,运巧者无一不神奇变幻”,素有“章法之王”的美誉。杭州印家韩登安赞叹“近代印人唯赵石、粪翁(邓散木)师弟二人能得分朱布白之奥秘”。他着意章法的布置,使作品奇正相生、揖让变幻、雍容调和、顾盼灵动,在晚清印坛被称为吴昌硕后“江南第一人”。为了在章法布局上有节奏起伏或为了装饰的需要,赵古泥常常保留石鼓文中盘屈的右腿或左右略取欹侧的结体,有时在某一字中构思出一个醒目的曲线、圆点或菱形,四周留出一个“气眼”,成为赵印典型风格的组成元素。

赵古泥治印十分重视边框的处理,将印边作为印面构成的有机部分,吸收了吴昌硕印边的生动神采和出土封泥的风格特征,按他自己的审美趣味进行改良和提升,使边栏与印文内外呼应、浑然一体。从总体上看,赵古泥印比吴氏印边显得方直,朱白文大都将底边处理得特别粗壮,使全印更添持重、平稳。有时为了调度虚实的需要将左下或右下刻成粗边。在他手下,或逼边,或破边,或粘边,都成为章法上破板滞、生虚实、调轻重的重要手段。

世间万物,阴阳调和。古泥治印,瑕瑜互见。他的印文追求齐整美和装饰性,显得人力多于天真,匠心多于自然。刀法虽颇出己意,面目强烈,显露出劲峻猛利、清新刚丽的风格和情趣,但切削过甚不免失之于做作,略显火气太重。特别是他残破边框时的横切刀法,刀痕毕露,不够自然天真。以碎刀切削的视觉效果生辣痛快却浅薄,缺乏雄浑与厚重,似破坏了线条的气脉和质朴的效果。这或许是赵古泥的不足。邓散木等众多弟子则更加放大和夸张了用刀生辣和“浮鹅沟”、“起飞脚”等特征,一方面使之成为虞山印派更加醒目的形象符号和鲜明风标,感人至深;但另一方面也渐渐形成习气,火气外露,稍欠醇厚,暴露出创作中的程式化和僵硬化。以至于有人戏称:“吴氏是苦铁,赵石是古泥,邓散木是粪翁;自铁而历石、泥,以至于散木、粪,可发一噱。”

虞山印派的创立,是赵古泥对篆刻艺术发展的最大贡献。当篆刻艺术发展到民国时期,结社、展览、出版等新的活动形式不断出新,明清流派印风已渐渐式微。在这种背景下,虞山印风竟然能逆势而上,成为世所公认的篆刻流派,可见其艺术魅力之强,于印学影响之大。

书如其人,书品即人品。这两句话在赵古泥身上能得到很好的印证。他为人虚心淡泊,敦厚豁达,耿直不阿,慷慨豪迈,视富贵功名为土芥,喜以平民布衣自居,曾在“寻常百姓”白文印边款上刻“身无功名,家无储蓄,非寻常百姓而何”之句。友人拮据时,赵古泥谓“朋友有通财之义”,慷慨解囊,热心相助。其弟早亡,他挺身担当兄长责任,养育寡妇遗孤五人二十年,享誉乡里。“他能誉人,能詈人”,性格刚烈,胸中有不平之气必一吐为快。著名书法家唐驼求刻名印,但《说文解字》无“驼”字,赵以“佗”代之。唐见“驼”字有误,将印退回。赵古泥毫不客气地当众将印磨掉,风趣地说:“想不到唐某人不愿做人,反要做畜牲!”

他鬻艺受值后约期必报,哪怕抱病伏案也不愿失信。晚年得肝病后,他仍倔强勤奋,不肯虚度一日。在病故前的三周内,他在病榻上支一小几,以惊人的毅力抱病奏刀,坚持用心刻完了案头上各界求刻的186方印章,称“余不欠来世债也”。这一方方朱砂印蜕,是赵古泥人生终点的最后搏击,折射出他生命的殷红和光亮!

古泥先生视死如归,临终前自题寿坟曰“金石龛”,既表明了他一生对金石艺术的孜孜追求,又暗合他与妻子金汝珍的名讳。他立下遗嘱,要求家人丧事简办:不发讣告,不设灵座,不立嗣子,不立孝女,不烧衣服,不烧纸锭,不请鼓手,不用僧道——在20世纪30年代的旧中国,能够如此破除世俗陋习,了然超脱地面对死亡,确是难能可贵的达士高风。所以,他的作品有一股豪放爽利之气,绝无半点萎靡颓败之态。这正是其人品在艺术作品中的真实映照。

赵古泥以其人品赢得了师长、艺友等各个层面不同群体的重视、关心和支持、帮助,他的艺术成就也赢得了更多的社会认同,得到更广泛的传播。这是文化艺术成就与自然科学成果的最大不同。

草书大家、国民党元老于右任与赵古泥交谊甚笃。赵相貌奇古,长须飘飘,如八仙中之汉钟离,恰巧于老也留着大胡子,两人被称“南北二髯”。于右任曾于1927年秋专程来常熟拜访赵古泥,二人泛舟在风光旖旎的尚湖,谈艺品茗,引为知己,给于右任留下了深刻印象。于常用的“关中于氏”、“大风”等印,即请赵古泥所刻。十七年后,于右任还作诗《题赵古泥先生印存二首》回忆他们的情谊:“尚父湖波荡夕阳,扁舟载酒意难忘。回思十七年来事,惆怅江南又陨霜。”“石作剥残神亦到,字求平正法仍严。缶翁门下提刀者,四顾何人似赵髯?”可惜其时赵已作古十年了。

赵古泥的影响还远及东瀛:1924年日本著名书画家桥本关雪就曾慕名前来常熟拜访。赵与桥本先生同游美丽的尚湖,真诚交流书艺,并以常熟特产虞山松树蕈、大闸蟹为之饯行。虞山派篆刻在日本的影响至少从那时候就开始了。也就是這位桥本关雪,日后在沈石友去世后收藏了沈氏集藏、吴昌硕题铭、赵古泥镌刻的全部158方端砚。1988年日本篆刻家师村妙石编《篆刻字典》,将赵古泥辑录入典;1993年为纪念赵古泥诞辰120周年、逝世60周年,日本东京堂出版了颇具特色的《赵古泥赵林父女印谱》。当今日本印坛的两位领袖人物梅舒适、小林斗庵也都深受虞山印风的影响。

赵古泥结交多鸿儒高人、一时俊彦,“江南第一书家”萧蜕庵,名医金石如(兰升)、文学先驱黄人(摩西,1907年著《中国文学史》)、南社杨无恙、诗画名家胡汀鹭、樊少云等都与他志同道合,结为挚友;他弟子众多,虞山印派显彰一时,风靡海内。其中以邓散木影响最大,著有《篆刻学》等。虞山印派传人和私淑者有姑苏张寒月、曹石仓(苏乐石),无锡汪大铁,上海南汇唐俶(素铁),武进周梅谷,上海叶隐谷、单晓天,江西南昌许亦农,山东烟台苏白,陕西张范九,台湾吴平、李猷等。家乡常熟更有赵林(晋风,古泥独生女儿)、濮康安(蕃)、李溢中(宗渊)等,形成了一个庞大的印学群体。印坛许多高手名家如来楚生、余任天、韩登安、高石农、蔡谨士、孙龙父等,都是虞山印风的崇尚者。从1980年“全国首届书法篆刻展”、1983年《书法》杂志“全国篆刻征稿评比”、1986年西泠印社“首届全国篆刻评展”、1988年“全国首届篆刻展”、1990年西泠印社“全国印社联展”等一连串重大展事中,都可见到古泥遗风。如今,在上海邓散木艺术研究社、黑龙江散木印社、福建闽东印社及江苏虞山印社、常州印社中,从苏、锡、常至沪、浙、闽,从各种全国性篆刻大展、赛事、书法篆刻报刊中,仍能见到赵古泥独特的艺术风格和篆刻面目。