神经节苷脂钠与依达拉奉治疗急性脑出血的疗效观察

袁秀琴

(河南省安阳县总医院 河南 安阳 455133)

神经节苷脂钠与依达拉奉治疗急性脑出血的疗效观察

袁秀琴

(河南省安阳县总医院 河南 安阳 455133)

目的:探讨与研究神经节苷脂钠与依达拉奉治疗急性脑出血的临床疗效。方法:将急性脑出血患者196例随机分为观察组和对照组各98例。对照组在常规治疗的基础上使用依达拉奉治疗,观察组在常规治疗的基础上使用神经节苷脂钠联合依达拉奉治疗,观察并比较两组临床治疗效果。结果:观察组临床治疗效果明显高于对照组,脑水肿及脑血肿体积缩小情况高于对照组,治疗后观察组ADL日常生活能力评分及神经功能缺损评分明显优于对照组,且以上差别均具有统计学意义(P<0.01)。结论:将神经节苷脂钠联合依达拉奉用于治疗急性脑出血工作中,具有积极意义。

神经节苷脂钠;依达拉奉;急性脑出血

为研究依达拉奉与神经节苷脂联合治疗急性脑出血的临床疗效,本研究对就诊于我院的急性脑出血患者共196例进行分组研究,结果令人满意,现将具体研究过程和结果撰文汇报如下。

1.临床资料与方法

1.1 临床资料

将我院2012年3月到2014年9月期间收治的急性脑出血患者共196例纳入研究,随机分为观察组和对照组,每组98例。观察组98例中男性63例,女性35例;年龄范围46~71岁,平均年龄为(57.3±9.4)岁;98例中基底节区出血43例,丘脑出血28例,脑干出血15例,脑叶出血12例,其中破入脑室者16例;98例中合并高血压者73例,合并糖尿病者34例。对照组98例中男性65例,女性33例;年龄范围45~74岁,平均年龄为(57.0±9.5)岁;98例中基底节区出血45例,丘脑出血27例,脑干出血14例,脑叶出血12例,其中破入脑室者15例;98例中合并高血压者71例,合并糖尿病者33例。对两组患者的性别、年龄、病情等一般资料进行统计学分析,发现两组无统计学差异,均衡可比。

1.2 治疗方法

两组患者入院后均给予临床常规治疗,依据患者出血的不同部位及出血情况给予不同规格剂量的脱水降颅压、控制血压、调节电解质、控制血糖血脂等基础治疗。对照组在常规治疗的基础上给予依达拉奉治疗,观察组在常规治疗的基础上给予依达拉奉联合神经节苷脂钠治疗。对照组:对照组常规治疗基础上给予依达拉奉治疗,采用依达拉奉注射液30mg+0.9%生理盐水注射液250ml静脉滴注,2次/d,持续2周。观察组在常规治疗的基础上采用依达拉奉联合神经节苷脂钠联合治疗,即依达拉奉注射液30mg+0.9%生理盐水注射液250ml静脉滴注,2次/d;神经节苷脂钠注射液100ml+0.9%生理盐水注射液250ml静脉滴注,1次/d;连续使用2周。

1.3 观察指标[1]

基本痊愈:患者功能缺损评分减少91%~100%,病残0级;显效:患者功能缺损评分减少46%~90%,病残1~3级;有效:患者功能缺损评分减少18%~45%;无效:患者功能缺损评分减少或增加不足18%;恶化:患者功能缺损评分增加大于18%;死亡:患者死亡。脑水肿脑血肿面积参考头颅CT进行计算;日常生活能力采用ADL日常生活能力评分量表进行评价。

1.4 统计学处理

采用SPSS17.0统计学软件对本研究所收集的数据进行处理和分析,计量资料间比较采用t检验,计数资料数据采用X2检验,P<0.05表明差异具有统计学意义。

2.结果

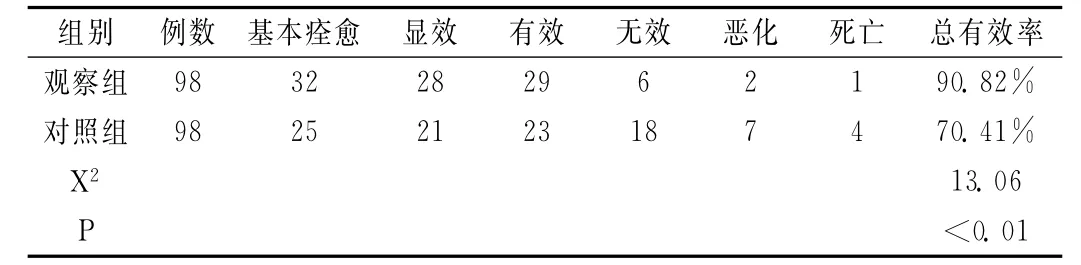

2.1 两组患者临床治疗效果比较

两组患者临床治疗效果如表1所示,观察组临床治疗总有效率明显高于对照组,且差异有统计学意义,P<0.01。

表1 两组患者临床治疗效果比较

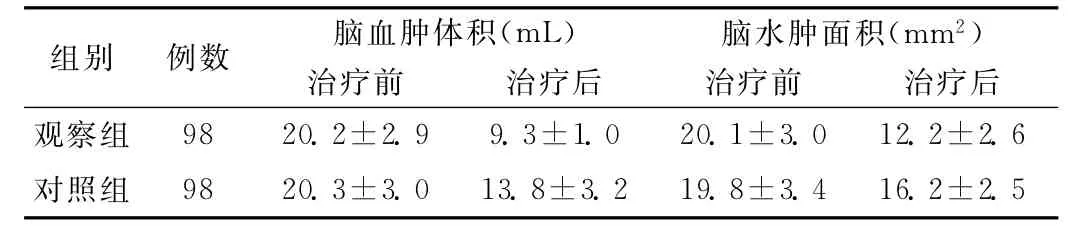

2.2 两组患者脑水肿脑血肿变化情况比较

两组患者的脑水肿脑血肿变化情况如表2所示,两组患者治疗前脑水肿脑血肿情况差异无统计学意义;经治疗后明显较治疗前缩小,且治疗后观察组患者效果明显优于对照组治疗后效果,差异有统计学意义。

表2 两组患者脑水肿脑血肿变化情况比较

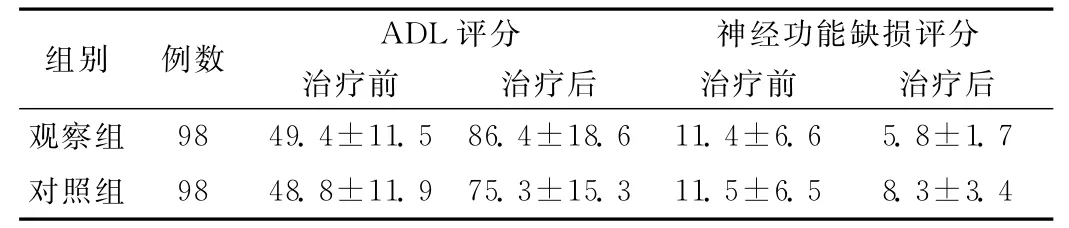

2.3 治疗前后两组日常生活能力及神经功能缺损情况比较

两组患者治疗前后日常生活能力及神经功能缺失情况如表3所示,治疗前两组ADL评分及神经功能缺损评分差异无统计学意义;治疗后两组日常生活能力评分均明显高于治疗前,且观察组较对照组更明显。治疗后两组神经功能缺损评分均明显降低,且观察组降低更为明显,与对照组降低相比有统计学意义。

表3 治疗前后两组日常生活能力及神经功能缺损情况比较

3.讨论

通过对神经节苷脂钠与依达拉奉治疗急性脑出血的研究,发现两种药物联合使用对患者具有更好的临床效果,联合使用后患者的日常生活能力较单独使用依达拉奉恢复良好,神经功能恢复情况也高于单纯使用依达拉奉组。在用药过程中对两组患者的使用情况进行记录,未发现有严重不良反应发生。由此可见,将神经节苷脂钠联合依达拉奉用于治疗急性脑出血工作中,可提高患者的治疗效果,同时无不良反应发生,是一种安全有效的治疗方法,值得临床推广。

[1]刘晓祥,杜忠胜,张原.神经节苷脂治疗脑出血[J].中国临床医生,2008,36(9):33-34.

R972

B

1009-6019(2015)08-0012-02