关于联合情报体系建设的几点认识

陈奇伟,代科学,2,计宏亮,孔瑞远,张林超,武文曦

(1.中国电子科学研究院,北京 100041;2.空军预警学院预警情报系,武汉 430019)

综 述

关于联合情报体系建设的几点认识

陈奇伟1,代科学1,2,计宏亮1,孔瑞远1,张林超1,武文曦1

(1.中国电子科学研究院,北京 100041;2.空军预警学院预警情报系,武汉 430019)

探讨了联合情报体系的建设需求,概述了美军联合情报体系的发展情况及其启示,分析了可重构网络、大数据、云计算等前沿技术对联合情报体系建设模式、系统组织结构、情报生产模式、情报服务方式等带来的影响。结合军事建设需求和技术发展趋势,提出联合情报体系建设应重点加强体系顶层设计,突出龙头系统和情报服务手段建设,促使情报增值、提高整体效能。

联合情报;内涵;建设重点

0 引 言

在一体化联合作战的背景下,情报体系需在作战过程中根据作战需求实现体系要素的动态聚能和灵活释能。动态聚能是指体系在不同作战场景下,均可在情报获取、情报传输、情报处理等环节实现体系各要素能量的最优化和动态聚集,而灵活释能则要求体系在情报应用环节针对不同对象、不同活动、不同时间、不同质量等各类差异化需求提供灵活、精确的情报保障服务。本研究结合美军联合情报体系建设情况,分析研究了联合情报的内涵、前沿技术对联合情报体系的影响、联合情报体系的建设重点等内容。

1 联合情报的内涵

情报一词自古有之。我国1915年出版的《辞源》关于军事情报的定义为:“军中集种种报告,并预见其机兆,因以推定敌情如何,而报于上官者”[1]。美国现代情报理论先驱谢尔曼·肯特在其《服务于美国世界政策的战略情报》中隐含地将情报定义为:“情报是一种组织,情报是一种行动,情报是一种知识”。我国台湾钮先钟教授将三者连贯起来,将情报定义为:“情报是某种组织为追求特定的知识而采取的行动”[2],从这个定义可以看出,情报过程是行动,情报的结果是知识。而联合情报的概念最早来源于美军,界定为“由一个国家的两个及以上部门产生的情报即为联合情报”。但这个定义对联合情报只是界定在多个情报的“叠加”,与本质上的情报或是联合均有出入。笔者认为,联合情报应是“某种组织以特定需求为驱动,在情报获取、情报处理、情报分发等环节开展一体化行动而获取的知识”。其出现的主因是为了适应一体化联合作战的要求,通过多维情报的获取,确立信息优势并占据行动优势这一作战需求的牵引,潜在的次因则是电子信息技术的发展推动了情报获取手段的多样化,从而使多维情报的综合融合成为必然要求。联合情报不仅仅是强调最终情报产品应用上的联合,而且是在情报的获取、处理等情报生产环节就要实现联合。

2 联合情报体系建设需求

在“信息主导”的信息化作战背景下,情报对作战发挥的已不是传统意义上可有可无的支撑作用,而是对“力量往哪打、何时打、以什么方式打”起决定性的主导作用,事关作战成败。因此,为与一体化联合作战要求相适应,与传统情报相比,联合情报在生产过程、服务对象、服务内容、服务方式、服务时效等方面需实现转变。

2.1 生产过程转变

根据搜集手段的不同,情报可分为人力情报、图像情报、测量与特征情报、信号情报、公开来源情报、技术情报和反情报。不同类型情报的处理过程和应用方式有天壤之别。各类情报“殊途同归”,本质上是要实现情报任务的联合。只有多源情报基于共同的特定任务而产生,后续情报处理环节、情报应用环节的联合才更有针对性和价值性,从而使得传统情报专业各自为政、各为其主的情报生产方式转向在情报任务、情报获取、情报处理等全过程紧密联合的生产方式,在统一任务下实现情报资源的协同运用。

2.2 服务对象转变

从我国《辞源》中对情报的定义可以看出,传统情报的定位主要是“报于上官者”,情报的服务对象主要是指挥官。而当前,为发挥信息对作战的主导作用,情报显然已位于作战体系的前端,其作用范围和作用对象已不仅仅是传统意义上的指挥所,更要直接进入作战回路,拓展至火力打击链路,充分发挥情报产品在战略、战役、战术等各层次作战行动中的主导作用,促进信息优势向行动优势转化。

2.3 服务内容转变

由于情报的传统服务对象为指挥官,因此,其内容多以广义文字简报为主,而直接进入作战回路后的联合情报将从简单的广义文字情报向目标动向情报、气象水文情报、电磁环境情报、预警探测情报、特征测量情报、目标基础数据等各类情报内容转变,情报的服务内容更加丰富,精细保障能力要求更高。

2.4 服务方式转变

在快捷、迅速的现代化战争下,传统简报、要报等文字式点对点的服务方式显然不能满足要求,情报服务方式必须适应天数级的基础情报、小时级的目标动向情报、分钟级的指挥协同情报、秒级的战术目标跟踪情报等各类情报保障要求,情报服务时效适应性更强,敏捷保障能力要求更高,情报服务方式将从点对点向以情报信息平台、情报服务终端为依托的网络化服务方式转变。

3 美军联合情报建设情况

3.1 发展历程

美国情报体制大致经历了三个发展阶段:1947年前的有限发展阶段,1947—2004年的整体协调阶段,以及2004年以后的一体化能力提升阶段[3]。

3.1.1 有限发展阶段

由于在建国的头140年历史中,国家安全缺乏长期而严峻的外部威胁,美国国防力量一直维持在最低水平,相应的情报投入和情报活动也没有大规模发展,情报工作大部分时间处于休眠状态,有限的情报活动主要靠人力获取。一些政府部门设有小型情报搜集机构,但这些情报组织只是为各自的上级行政部门服务,缺乏部门间的交流。此外,情报活动一直重复着同一模式:和平时期,情报机构受到忽略,被撇至一旁;危机加剧或战争爆发时,情报需求立即上升,情报机构受到重视;一旦停战,情报活动便急剧萎缩,转为休闲期。

3.1.2 整体协调阶段

“珍珠港”事件的发生使美军意识到情报能力的落后、情报组织的混乱,直接推动了情报体系变革。美国情报本系的质变在于1947年美国颁布的《国家安全法》和设立中央情报主任与中央情报局,《国家安全法》奠定了美国国家情报体系管理结构的法律框架,创立了国家情报管理制度,中央情报主任则使使情报管理协调成为可能。同时,技术手段建设上,美军不再单独注重人力情报,而是强调依托电子信息技术发展获取光电、雷达等“硬情报”,陆海空天一体的情报装备体系迅猛发展。

3.1.3 一体化能力提升阶段

美国寄望于中央情报主任统揽情报领域,但中央情报主任兼任中央情报局使得职责模糊,在较大程度上制约了国家情报管理的实效。自1812年战争以来外国敌对势力对美国本土首次重大袭击的“9.11”事件发生,以及美国情报界(情报联盟)在伊拉克大规模杀伤性武器问题上的不准确情报分析结论,直接催生了2004年《情报改革与预防恐怖主义法》的通过,取消了中央情报主任,基于协同作战设立了专职国家情报主任,对整个情报领域的人事、预算具有否决权,以更大力度统筹协调。同时,依托成熟的C4ISR系统建设,构建情报共享环境和服务平台,推进整个情报体系的一体化能力提升。

3.2 组织机构

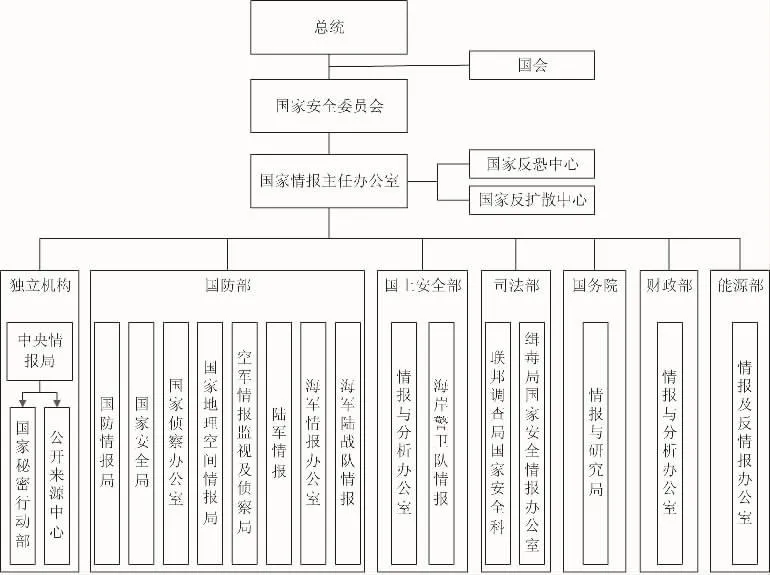

美国现代情报体制自1947年创立后,在美国外交、军事决策中发挥了巨大的作用。目前美国情报体系包括17个独立或分属各行政部门的情报机构,由国家情报主任领导其余16个机构,如图1所示。在该体系中,决策机构是国家安全委员会(National Security Council),执行主体情报联盟,国家情报主任办公室为情报联盟领导机构,负责组织协调其他16个联盟成员。16个联盟成员包括1个独立的中央情报局,8个国防情报机构,7个政府情报部门。

图1 美国情报体系组织机构

3.3 发展启示

根据美国情报体系建设经验的分析,在组织机构、文化理念、系统建设、体系运行等方面可到以下启示。3.3.1 组织机构上,设立国家情报主任统揽全局

鉴于“9·11”事件及伊拉克情报失误的教训,美国国会通过《情报改革与预防恐怖主义法》,以国家法律的形式正式设立了国家情报主任一职,从而拉开了1947年以来,美国情报界最重要、最广泛的一次机构改革的序幕。设立的国家情报主任是总统的首席情报顾问、美国情报界的真正首脑,对情报界负有广泛的管理、预算和人事权。这一职务的设立,大幅度推进了美国16个情报机构间的协调、合作和情报共享。

3.3.2 文化理念上,构筑全新情报共享模式

全新情报共享模式的重点是塑造以情报界整体为中心的观念,美国2008年4月出台的《情报界信息共享战略》进一步表明促进情报深挖掘、宽共享和全联通的紧迫性和重要性,切实推进机构从“拥有装备就拥有数据”向“管辖数据”的理念转变,从传统的“基于需要而知道”这一情报共享文化,转变为“基于责任而提供”这样的理念,实现信息共享意识的变革。

3.3.3 系统建设上,基于信息系统建设形成体系作战能力

美军在大力发展空天侦察装备的同时,依托DISA建设的信息共享环境(NCES)推进情报协同和信息共享。同时,通过全球指挥控制系统、国防情报局“全源情报环境”、“分布式通用地面系统”、情报百科等信息系统建设,大幅提高网络中心环境下的情报共享能力和协同作战能力。

3.3.4 体系运行上,以“一体化”任务管理为驱动实现协同

2009年9月出台的第二份《美国国家情报战略》提出构建一种任务聚焦,灵活、机动和高效的一体化工作模式,要求加强情报界的任务管理,促使情报界从“以机构为中心”的工作模式转向“聚焦于任务”的工作模式,以便根据任务的需要,整合整个情报界的力量。一体化管理模式将以任务为中心的行动从单位或机构层面提升到整个情报界,工作模式由线性模式向系列动态模式转变,大幅提高情报工作的精确性、及时性和灵活性。

4 前沿技术对联合情报体系影响

智能化可重构通信网络、大数据、云计算、信息服务等前沿新兴技术的发展,将推动联合情报保障体系在系统组织结构、情报生产模式、系统建设模式、情报服务方式等方面发生重要转变。

4.1 智能化可重构网络技术将推动系统组织结构发生改变

基于SDN的智能化可重构通信网络技术通过把目前网络的体系解耦为数据层、控制层和应用层,实现了传统网络架构中网络管理功能的集中,是对传统网络架构的革命性创新。基于SDN的智能化可重构通信网络技术广泛应用于联合情报保障体系后,将以此为基础实现“4A化通信”,即任何时间、任何人、任何地点、任何物的无障碍通信,支撑网络业务融合和网络资源的智能动态整合,从而加速情报体系由树状结构向网络扁平化结构转变。

4.2 大数据技术的运用将推动情报生产模式发生重大改变

大数据技术涉及到大数据存储、大数据表达、大数据并行处理、大数据分析等多个方面,主要解决利用数据挖掘从大量数据中寻找数据规律、生成更有价值信息的问题。大数据技术广泛应用后,能够利用泛在的计算资源对丰富多样的海量情报信息进行基于大数据的情报数据挖掘,支持情报信息资源的自会聚,产生情报增值效应,改变传统的信息获取、信息处理、信息应用的线状式情报生产模式,形成基于数据积累、海量数据关联的网状式情报生产模式。

4.3 云计算技术的运用将改变体系建设模式

云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源,可广泛运用于硬件资源虚拟、高性能分布式计算、软件服务化共享等领域。云计算技术的发展将推动联合情报保障体系各节点的计算存储资源实现动态分配,软件资源实现共享,从而从根本上将传统装备体系建设“以节点为重点先行建设,基于体系形态开展综合集成”的建设模式,转向“以体系能力为目标,统筹要素硬件、软件需求,开展一体化建设”的模式。

4.4 信息服务技术的运用将推动情报服务方式转变

信息服务技术是基于信息按需分发、软件服务共享等途径,为信息使用方提供更为灵活、便携的使用方式和获取途径的相关技术。信息服务技术的运用将使传统情报体系由主要面向指挥决策的点对点文字简报服务模式,向依托订阅分发、远程服务终端、情报服务平台等信息服务手段直接进入指挥控制、火力打击、效果评估回路的多样式转变,大幅度拓展情报服务的范围。

5 联合情报建设重点

联合情报体系建设虽然涉及方方面面,但根据信息获取、信息传输、信息处理和信息运用的基本脉络,我们认为联合情报体系的建设重点主要表现在以下四个方面。

5.1 以国家级情报信息系统为龙头,推进信息主导、体系建设

美国在《阿斯平—布朗委员会报告》中提及,“情报事务是政府活动中唯一的、高度复杂的、极为需要跨越部门与机构界限进行总体管理的领域”[4],如何使人力、图像、信号等不同情报要素在建设过程中形成合力,是联合情报体系需要解决的首要问题。应贯彻习主席“坚持信息主导、体系建设”的指导思想,以国家级情报信息系统为抓手,在联合作战任务的驱动下,形成能力要素动态聚合、情报产品按需服务的情报体系,推进联合联情报体系形成基于信息系统的体系作战能力。

5.2 以产生增值情报为重点,加强情报生产关系顶层设计

当前,各类情报在作战过程中都已有固定的应用场景和应用模式,将各类情报信息汇集后,如何产生情报增值,实现“1+1>2”的效应,是联合情报体系建设过程中需要重点解决的问题。应重点分析非实时目标情报、弱实时动向情报和强实时预警情报的情报内容和作用机理,明确任务规划、信息处理、目标识别、威胁告警等各个环节的运行流程,建立装备协同运用和信息按需共享机制,运用建模仿真方法检验评估流程的有效性和约束条件,建立运行高效的情报生产关系,产生情报增值效应。

5.3 以提高整体效能为目标,加快装备协同运用能力形成

航空侦察与航天侦察、图像侦察与信号侦察、有人侦察与无人侦察、有源侦察与无源侦察等装备手段在运用过程中存在很强的牵引和互补特性,预警探测、空间监视等探测手段之间也同样存在很强的兼用和互补特性。为此,综合运用各种侦察探测手段,提高情报保障能力,是实施联合情报体系建设的必要前提。应重点加强装备协同管控功能建设,理顺装备运用和管理机制,不断推演、优化装备协同运用规则,加快提升装备体系整体运用效能。

5.4 以提高多样化情报服务能力为重点,关注情报服务手段建设

情报最为重要的是通过用户的使用体现其价值和效果。对于大情报体系,情报种类繁多,服务对象广泛,如何实现情报产品与最终情报用户无缝对接,提供满足各类用户不同需求的情报产品是体系建设成败的关键因素。应以提供多样化情报服务为目标,借鉴美军建设经验,建设联合情报信息服务平台,部署多样化的便携式服务终端,扩大情报保障半径,提高情报保障体系对单兵、作战平台等末端要素的无缝链接和按需服务能力。

[1] 《辞源》,商务印书馆,1915年.

[2] 张晓军,等.美军军事情报理论研究[M].北京:军事科学出版社,2001.

[3] 申华.美国国家情报管理制度的构成[M].北京:军事科学出版社,2010.

[4] Preparing for the 21st:An Appraisal of U.S.Intelligence,1996.

陈奇伟(1980—),男,湖南人,硕士,高工,主要研究方向为信息系统总体设计;

E-mail:chenqiwei@sina.com

代科学(1976—),男,四川南充人,博士后,主要研究方向为预警情报分析与总体设计技术;

计宏亮(1979—),男,河北人,硕士,工程师,主要研究方向为情报研究;

孔瑞远(1987—),男,河南范县人,博士,工程师,主要研究方向为系统工程、数据分析;

张林超(1987—),男,河南安阳人,博士,工程师,主要研究方向为无线通信和架构;

武文曦(1988—),男,河南衡阳人,硕士,助理工程师,主要研究方向为大数据分析。

Understandings on Constructing Joint Intelligence System

CHEN Qi-wei1,DAIKe-xue1,2,JIHong-liang1,KONG Rui-yuan1,ZHANG Lin-chao1,WUWen-xi1

(1.China Academy of Electronics and Information Technology,Beijing 100041,China;2.Department of Intelligence,Air Force Early Warning Academy,Wuhan 430019,China)

The demands on constructing joint intelligence system are discussed firstly.Then the developments and the enlightenments of the United States National Intelligence Community are summarized.And the influences on constructing the system of some front technologies such as reconfigurable network,big data,cloud computing and etc,are analyzed.Finally,with the study results of demands and influences,some focal points in constructing the system are proposed.Namely strengthening the top level design,outstanding the key intelligence nodes and the servicemethods,to urge intelligence added value and enhance the whole effectiveness.

joint intelligence;connotation;focal points of intelligence construction

E0-03

:A

:1673-5692(2015)01-001-05

10.3969/j.issn.1673-5692.2015.01.001

2014-12-01

2015-01-27

——以情报工作透明与保密的实践为视角