“壬”、“”字义考辨及字形规范

——兼谈“任”与“仼”、“”与“”的字形字义关系

张素格, 陈双新

(1.河北科技大学 外国语学院, 河北 石家庄 050018;2.北京语言大学 语言科学院,北京 100083)

张素格1, 陈双新2

(1.河北科技大学 外国语学院, 河北 石家庄 050018;2.北京语言大学 语言科学院,北京 100083)

从“壬、”字形的历史演变过程和当前的应用层面提出字形规范统一的设想,以期为当前的汉字字形规范提供参考。从字源看,“壬”应写为“”,但历代字书中写为“壬”,是为与“王”加大区别度;“壬、”是形音义完全不同的两个字,但这两个字形很早就混同,字形本身已不具备区别字义的作用;在海峡两岸现行汉字的实际运用中,都出现“壬、”混同的现象。从文字部件简化优化的角度出发,建议将“壬”确立为标准字形,将字源含有“”的字分化为两部分,一部分与“壬”同形,一部分与“王”同形。同时,也梳理了“任”与“仼”、“” 与“”的字形字义关系。

“壬”;“”; CJK字符集;字形;字义

一、引言

二、“壬”与“”、 “王”

(一)“壬”字源流

“壬”(rén),两岸字形的差异点是第一笔,大陆地区是撇,台湾地区是横,“壬”以及包含“壬”部件的字共有23字(例字从CJK字符集电子版中剪切,我国大陆和台湾地区字形一一对应,前者为大陆地区印刷字形,后者为台湾地区印刷字形,下同):、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。

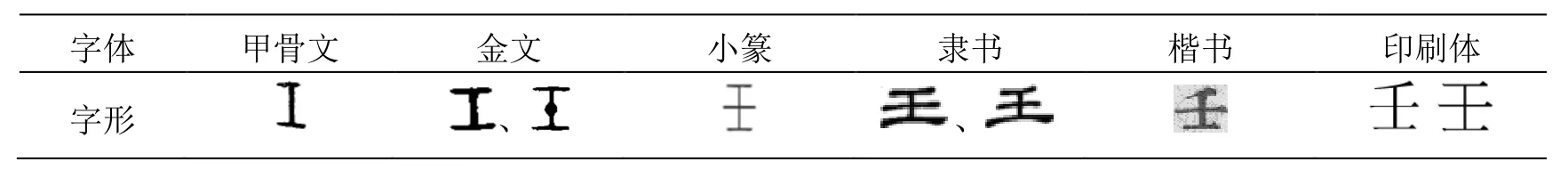

汉字在历史上出现过甲骨文、金文、篆书(小篆)、隶书、楷书等字体,把所论字形按照从古到今的顺序排列入表③(查考不到的字体阙如,全文同),以此直观展现汉字字形的演变过程。“壬”字形演变过程见表1。

表1 “壬” 字形的演变过程

文字学家们对“壬”的古文字形体说解不一,有的学者认为“壬”的甲金文形体像织机的一种工具[1](P1049),金文形体有的中间加上原点表示已经绕上了线团④,也有学者认为“壬”是妇女怀孕的意思,是“妊”之古文⑤,有的认为“壬”是“任”的初文⑥,还有的认为古文“工、壬”同字。无论“壬”的初形本义是什么,其用法主要是表示纪时,是天干类用字,这一点文字学家已达成共识,尤其在现代汉字中“壬”除作为干支字和姓氏外,主要用作构字部件。商代甲骨文和金文“壬”均作,西周金文则作,小篆字形中间的一点变成了一横,并且大幅延长,隶楷字形笔画化、符号化。历代字书的楷书字形是首笔写为撇的“壬”,如《类篇》,《正字通》,《康熙字典》;宋代雕版楷书⑦“壬”(1898)字频11,都写为“壬”。

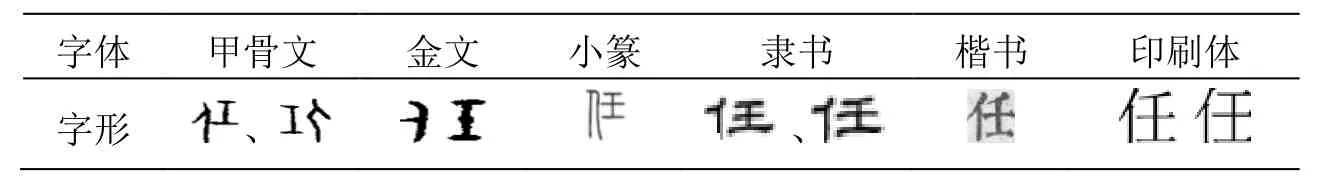

(二)“任”与“仼”

表2 “任”字形演变过程

作为构字部件“壬”与单字“壬”的演变进程相同,构字部件“壬”在古文字阶段(甲骨文、金文、小篆)的第一笔是横,隶书阶段出现两种字形,有的字形将横写为撇。历代楷书字书都写为“任”,如《类篇》的,《五经文字》的,《正字通》的,《康熙字典》的。宋代雕版楷书中任(235)字频178,只有18字写为“仼”,160字写为“任”。《康熙字典》收录字形“”下注明“《字汇》:‘音王,急行也。’”[3](P94)《正字通·人部》:“仼,俇字之譌。”可知“任”和“仼”是字形、字音、字义都不相同的两个字。

表3 “”字形演变过程

表3 “”字形演变过程

字体 甲骨文 小篆 隶书 楷书字形、、

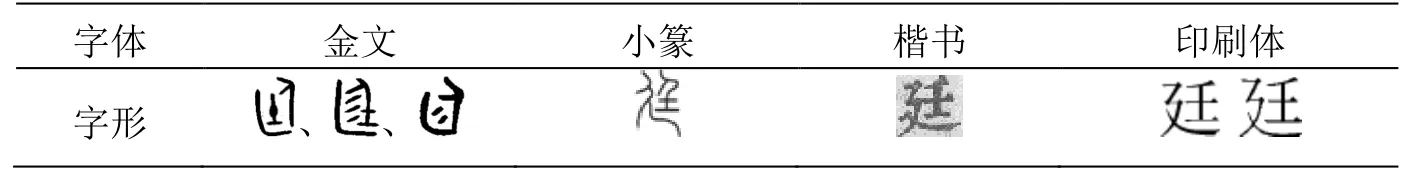

“廷”字形演变过程见表4。

表4 “廷”字形演变过程

“廷”的甲骨文字形阙如。金文形体左部的曲线“像庭隅之形”⑧,院子中有“土”,右部象一个面朝左站立的人,有的形体是人直立土上。“廷”字金文中常见,如“即立中廷”、“入门立中廷”,古代君臣商讨国家大事是“君立于门中,臣立于廷中,故雨霑服失容则废朝。”并不是在屋内,所以大多数

学者认为“廷”是“庭”的初文⑨。小篆字形左部的长道或庭院写为“廴”(表示“长行”),右上部件与“”(小篆单字字形)相同。《说文·廴部》:“廷,朝中也。从廴,声。”段玉裁注:“朝中者,中於朝也。古外朝、治朝、燕朝,皆不屋,在廷,故雨霑服失容则废。”《大广益会玉篇》还保留了“”的写法,如、、,但《五经文字》中包含“”部件的写法就与“壬”相似,如,而《康熙字典》、《正字通》、《字汇》、《类篇》中就都写为“壬”了,如《类篇》的、、、,《字汇》的、、、、,《正字通》的、,《康熙字典》的、、、。宋代雕版楷书廷(199)字频197,40字写为“”,157字近似“壬”中横长;庭(744)字频54,14字为“”,40字近似“壬”中横长;挺(2 111)字频9,都近似“壬”中横长。可见“壬、”的混同由来已久。

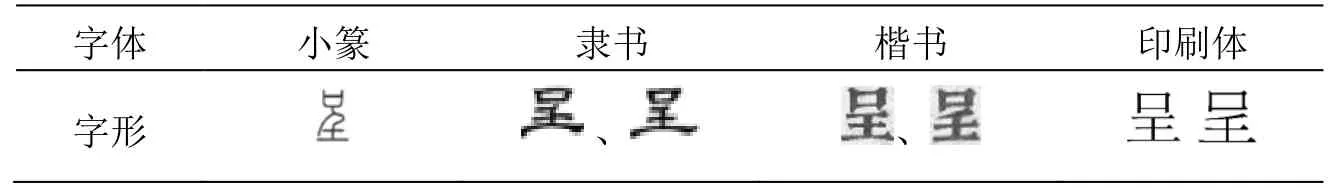

“呈”字形演变过程见表5。

表5 “呈”字形演变过程

“呈”的甲骨文字形和金文字形阙如。小篆字形是上“口”下“”。《说文·口部》:“呈,平也。从口,声。”隶书字形也是上“口”下“”,有的字形将“”的第一笔撇变形为横,这是为了避让上部件,以使字形更为严谨。《类篇》“”下注明此字是《说文·口部》之“呈”,其下部件都写为“王”。《康熙字典》“口”部收录两种字形[3](P179):一是下部件写为“王”的“”(中横最短,《汉语大字典》认为此字是“”和“狂”的异体[3],《說文·之部》:“,草木妄生也。從之在土上,讀若皇。”《集韵·陽韵》:“,古作呈。”《字汇补·口部》:“呈,郭氏《正误》曰:‘古文狂字,从王,从口,與字不同。’”);二是“”(中横最长,可以看做“壬”,但实是部件“”,应该下横最长,此字才是《说文·口部》之“呈”)。《康熙字典》中上“口”下“王”的“”字义已由常用字“狂、荒、芜”等取代;上“口”下“壬()”的“”的字义成为现行汉字的常用字义。大陆规范字形的原则是从俗从简,因此采用熟知部件“王”,这样造成与已有罕用字形“呈”同形现象;台湾字形标准重视字形形源,为了彰显形源规定“呈”的下部件写为“”。“聖”字形演变过程见表6。

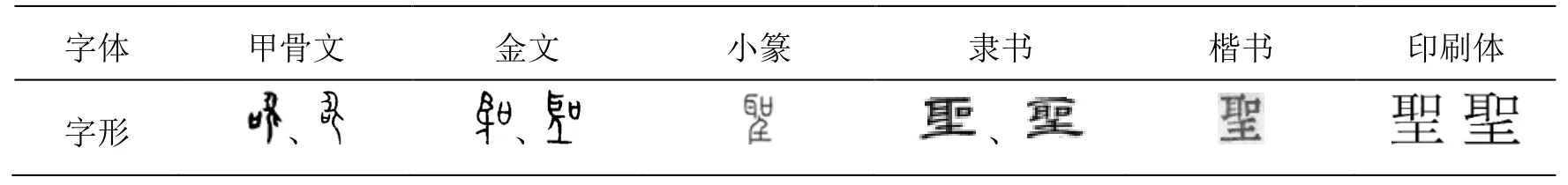

表6 “聖”字形演变过程

甲骨文形体左部是“口”,右部是一个突出耳朵的人,表示口耳相传。金文形体的“口”移到了右部,突出耳朵的人形移到了左部,“口”和“耳”依然清晰可辨,但是人已变得不象形,有的形体在人下加一横。小篆字形的下部写为“”,上部左“耳”右“口”,一个挺立的人,突出其口耳,表示张耳侧听,开口善辨,此即为“聖人”,收录在《说文·耳部》:“聖,通也。从耳,呈声。”收录在《说文·口部》的“呈”是“从口,声”,所以“聖”的下部件就是“”。隶书阶段字形出现异体,《隶辨》收录的字形下部件或者写为“土”或者写为“”。历代楷书字书中“聖”的字形不统一,有的写为“”,如《五经文字》的和《康熙字典》的,也有的将下部件写为“王”,如《类篇》的。我国大陆地区印刷字形将“”写为“王”,我国台湾地区印刷字形保留字源写为“”,两岸都与“呈”字形演变一致。

四、“壬”、“”字形规范建议

性和随意性,而且其主要作用是表示纪年,与字形不存在直接关系;“”多作为构字部件的音符,已不独立成字,对它的字形表意功能人们知之甚少。从“壬”和“”在历史储存和现实应用状况看,大陆地区将二者合二为一是有充分的历史和现实依据的,是符合汉字自身发展规律的。大陆地区在1988年制定的《现代汉语通用字表》将“廷”类字的右部件都写为“壬”,并没有出现用字困难和混乱现象,而后刻意突出“”和“壬”的区别却给文字使用者带来困惑和不便。一个鲜明的事实是1997年发布的《现代汉语通用字笔顺规范》把“廷”中的“壬”改为“”,包含“廷”的字均作了相应改动,结果出现不同的辞书收编不同字形,出现混乱状态。CJK字符集中“壬、廷”等字占用同一个码位的韩国和日本的文字采用的是“壬”,而不是“”或“”;我国台湾地区的《标准行书范本》也将“任”写为“”,“壬”写为“”⑩,也是将“壬”的第一笔写为撇。将“壬、”合二为一,采用首笔写为撇的“壬”,在历史传承中由来已久,在现实应用中有广泛的通行度,既没有造成新的同形字,也没有引起字义的混淆或误解,从文字应用的角度,完全可以给予它们规范的地位,即以“壬”为标准体。所以以“壬”为构件的23字和以“廷”为构件的22字,可以将“壬”作为标准字形。

根据汉字的书法美学规律,当汉字左部件的末笔是横,为了使左右笔势连贯、字形结体严谨,往往要把左部件或相对左部件的末笔“横变提”,如“工、立、王、土、牛、血”等字作左部件时,其末笔都横变提,如“功、站、球、地、物、衅”等的左部件;左中右结构的字的中部件相对于右部件是左部件,如“鸿、街、臌”的中间部件“工、土、豆”,所以末笔也都“横变提”,左部件“横变提”在宋代雕版印刷中已成为通则。遵循左部件“横变提”规则,以“王()” 作左部件或左下部件的14字:、、、、、、、、、、、、、,前6字两岸字形都把“王()”末笔“横变提”;第7至11字,大陆地区字形是“王”末笔没有横变提,我国台湾地区写为“”末笔横变提;值得注意的是后三字“、、”,我国台湾地区字形已将“”写为“王”,并且将“王”的末笔横变提,这三个字形可以作为两岸标准字形的参考。

五、结语

和形体区别的重要,而不重视应用层面中字形的分化同化带来的实用便利,不能说是对文字规范的优化选择。笔者不揣陋见,以之就教于方家,旨在为信息化时代的字形规范提供学术支撑,提高信息传播的速度和信度。

注释:

①1988年制定的《现代汉语通用字表》中的“廷”右部件写为“壬”,1997年发布的《现代汉语通用字笔顺规范》把“廷”中的“壬”改为“”,包含“廷”的字均作了相应改动,不同辞书收编不同字形,出现混乱状态。如1996年出版《现代汉语词典》修订本,“壬、”两个部件同形写为“壬”,而2002年《现代汉语词典》增补本中的“廷、庭、莛、梃”4字写为“”,其他“珽、挺、艇、霆”等字又写为“壬”。

②CJK字符集又称大字符集,是国际标准化组织(ISO)公布的计算机字符集编码标准。这一标准为世界各种主要语文的字符及附加符号,编订统一的内码。1993年12月国际标准化组织发表ISO 10646国际编码标准的首个版本,收录了20 902个表意字符。这个字符集将我国大陆和台湾地区、日本及韩国等国家和地区的标准汉字放到一起,将抽象字形相同的字划归为一个编码。同时编制了《中日韩统一汉字字符集》,简称“CJK字符集”。

③将同一字种字形的甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书、现代印刷字形进行对照,这是就文字发展的阶段性而言,与字体(如楷体、宋体、黑体等不同)。为保证字形的客观真实,所用字形都截取电子版图片,按从古到今的顺序排列。甲骨文字形来自《甲骨文编》(中国科学院考古研究所,中华书局1965年版),金文字形来自《金文编》(容庚,中华书局1985年版),同时参考最新出版的《新甲骨文编》(刘钊,福建人民出版社2009年版)、《古文字类编(增订本)》(高明、涂白奎,上海古籍出版社2008年版)等权威工具书。小篆字形来自《说文解字》(许慎著,字形据“北师大说文小篆”),隶书字形来自《隶辨》(顾蔼吉,中华书局1986年版),楷书字形来自《康熙字典》(同文书局原版)(中华书局1958年版),印刷体来自CJK字符集。楷书字形可选范围很大,《康熙字典》可谓传统字书编纂的集大成者,国际标准化组织(ISO)表意文字工作组(IRG)所有成员体在内的国家和地区,对楷书字形都一致以《康熙字典》为共同认可的楷书字形标准。现代印刷字形简称印刷体,从CJK字符集电子版中剪切,大陆印刷字形和我国台湾地区印刷字形一一对应,前者为大陆印刷字形,后者为我国台湾地区印刷字形。

④林义光《文源》卷一:“即榺之古文。机持经者也。象形。榺(蒸韵)壬(侵韵)双声旁转。故礼记戴勝(戴勝者,鳥首有文似榺。勝即榺之借字)《尔雅·释鸟》作戴鵀(见释文)。坙为經之古文,古作(虢季子伯盘經字偏旁),正象榺持丝形,从壬。”李孝定、张秉权持此说。(详见《古文字诂林》第10册,上海教育出版社,2004年12月,第1 049~1 055页)

⑤许慎《说文·壬部》:“壬,位北方也。阴极阳生,故《易》曰龙战于野。’战者,接也。象人褢妊之形。承亥壬以子,生之叙也。与巫同意。壬承辛,象人胫。胫,任体也。”高田忠周《古籀篇》八:“然则壬即妊古文也。後以壬专用支干字,本义却加女作妊以分别。亦古今文字变易之恒例也。”(详见《古文字诂林》第10辑,第1 050页)

⑥马叙伦《说文解字六书疏证》卷二十八:“然伦谓壬为任之初文。乃子荷贝鼎之变省,由此变省为。由子荷贝父乙彝之变省则为,再变而为为。实篆草之滥觞也。”何金松《汉字形义考源》又有佐证。(详见《古文字诂林》(第10辑),第1 049~1 055页)

⑦北京师范大学王立军教授从宋代雕版楷书的20万字的原材料中,整理出不重复字样8 606个,从中归纳出4 856个字样主形,对每个字样的主形、变形、出现的频度进行了详细梳理,形成《宋代雕版楷书构形分析总表》,清晰地反映了当时汉字的实际使用状况。本文所指宋代雕版楷书数据即来自《宋代雕版楷书构形分析总表》,括号中的数字是字组编号,字频指该组异写字或异构字的使用频度总和,其他数字是字形的使用频度。下文全同。(详见王立军《宋代雕版楷书构形系统研究》,上海教育出版社,2003年7月)

⑧林义光、李孝定主此说,马叙伦认为“象长道形”。参见李圃主编《古文字诂林》第2辑,第527~529页。

⑨林义光、高鸿缙、马叙伦、李孝定、戴家祥均主此说。高田忠周认为“廷”是“挺”的初文,《古籀篇》六十四:“人直立土上,容形端正,故训善也。威仪严格之谓也。凡人在朝中,皆端然直立,又或进退有礼。故从廴从,此形声兼会意之显然者。”参见李圃主编《古文字诂林》第2辑第528页。

⑩1980年,台湾地区教育部颂布《标准行书范本》(附注楷体),收字4 010个(实际是3 998字),含有大量简体字,供手写遵循,这个范本的推行使台湾知识阶层都认识了简化字。《范本》在台湾民众中的影响很大,这从陈立夫为《范本》作的《序言》可见一斑:“标准行书字字有根据,经中华文化复兴运动推行委员会常务委员会议决定:成立标准行书研究委员会,聘请十一位对文字书写有素养之学者教授,经四年之努力,集会四十五次,四度公开向各方征信意见,终于完成四千多个常用字标准行书范本;旁註楷书,亦经一并研究,共成标准。”又说“希望全国青少年同学,自国校五年级开始,直到高中、大学,能人手一册,用心摹拟。社会人士,有意习行书,亦可据以为准。若干年后,中华文字之手写字形,能举国一致;海外侨胞,亦一同推行;长使中华民族,在书同文,字同形,语同音的大一统之下,更加凝固团结,千年万世,永垂无疆之休。”从现实应用的角度,台湾《范本》和大陆的《简化字总表》可以成为寻求两岸文字统一的突破点。

[1]吴其昌. 金文历朔疏证[A].古文字诂林(第10辑)[C].上海:上海教育出版社,2004.

[2]顾蔼吉. 隶辨(康熙五十七年项絪玉渊堂刊本)[M]. 北京:中华书局影影印,1986.

[3]康熙字典(同文书局原版)[M].北京:中华书局,1986.

[4]李 圃.古文字诂林(第7辑)[M]. 上海:上海教育出版社,2004.

Analysis on the Meaning and Standard Glyph of "壬"、""——Talk about Relations of "任" and "仼"、"" and ""

ZHANG Su-ge1, CHEN Shuang-xin2

(1.School of Foreign Languages, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang 050018, China;2.Language Academy of Sciences, Beijing Language and Culture University, Beijing 100083, China)

According to glyph historical evolution and current application, the idea of unity for the current Chinese characters is put forward. According to character origin,"壬" should be written as "", but it is written as "壬" in past dynasties dictionary in order to distinguish it from "王"; and "壬、" are two completely different characters in glyph, pronunciation and meaning. But they have been mixed together for a long time and their meaning can not be judged by these two glyphs themselves. Today people usually combine "壬、" in the living Chinese characters on both sides of the Taiwan straits. We suggest acknowledging that"壬"is the standard glyph,and dividing characters including "" into two parts. One part is same with "壬" and the other part is same as "". At the same time, the glyph and meaning of "任"and"仼"、"" and "" are analyzed.

"壬";""; CJK character sets; glyph; meaning

1671-1653(2015)04-0078-06

2015-10-18

国家语委“十二五”科研规划资金项目(YB125-123);国家社会科学基金重大项目(14ZDB099);国家社会科学基金后期资助项目(15FYY014);河北省社会科学基金项目(HB14YY028)。

张素格(1970-),女,河北高邑人,河北科技大学外国语学院副教授,博士,主要从事汉字字形学研究。

H022

A DOI 10.3969/j.issn.1671-1653.2015.04.013