循环农业的国内外发展模式与我国的发展选择

孟祥林

(华北电力大学 思想政治理论课教学部,河北 保定 071003)

一、问题的提出

循环农业的理论基础是循环经济。“循环经济”(Circular Economy)的理念要追溯到20世纪60年代,美国经济学家鲍尔丁((Kenneth E.Boulding)于1969年出版的《一门科学——生态经济学》中第一次提出了循环经济概念。循环经济理论也被称为“宇宙飞船理论”。鲍尔丁将人类生存的地球形象地比喻为飞行在宇宙中的飞船。鲍尔丁认为,为了持久地驱动这个飞船飞行,就需要创造出资源循环利用模式[1],单凭这个飞船自身携载的资源是不会持续多长时间的。农业产业不是单独运转的,因而产业的持续发展不但需要在本产业内做文章,而且需要与其他产业建立联系。在传统经济条件下,农业按照原生态的发展方式运行,农业的产量低,发展速度慢。但农业产业的发展不会为社会带来不安全因素。所以在科技水平较低的时候,农业产业与生态产业是可以等量齐观的。但是随着科技不断发展,人们逐渐掌握了农业的规律,开始在农业生产过程中加入了更多的技术因素,例如农药、化肥等。农业发展过程中介入了更多的外来力量,农业生产水平提高了,但农业原本具有的生态品质却下降了。农产品在量上的迅速增加也带来了很多下脚料,人们不得不下大功夫处理这些下脚料,这是农业充分发展带来的负面效应。但是这些下脚料并非不可利用,只是在技术水平还没有到一定高度时,没有办法变废为宝。在这种情况下专家们就开始思考用循环农业的方式解决农业发展中遇到的困难。在这种循环链条中,上一个环节产生的“废物”会成为下一个环节的原料。只要设计好这个链条,资源就会在循环利用中的每个环节中都能够产生对人类有益的成分,这个链条一般包括种植业子系统、养殖业子系统、农产品加工业子系统和农业废弃物子系统等。[2]人类的需求、农业的发展、生态环境建设等多方面都可以得到发展。因此,循环农业成为了人们关注的热点,发达国家在这方面已经取得了宝贵的经验,我国不但要借鉴这些经验,而且要根据农业的具体情况不断发展适合我国的高质量循环农业。

二、循环农业的理论基础

(一)生态学理论

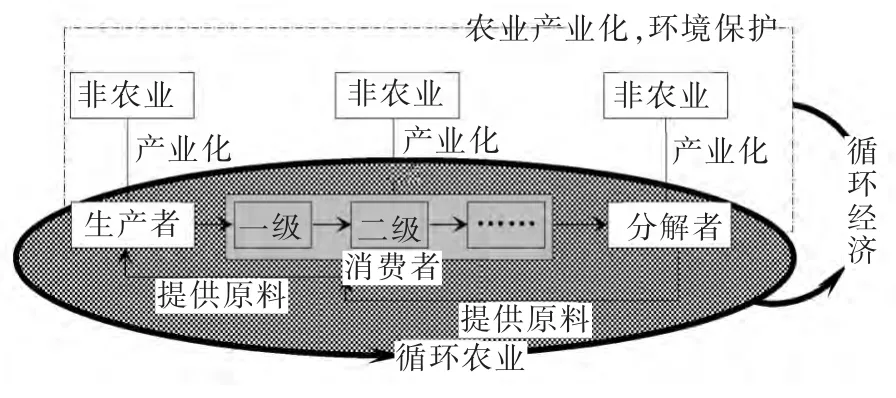

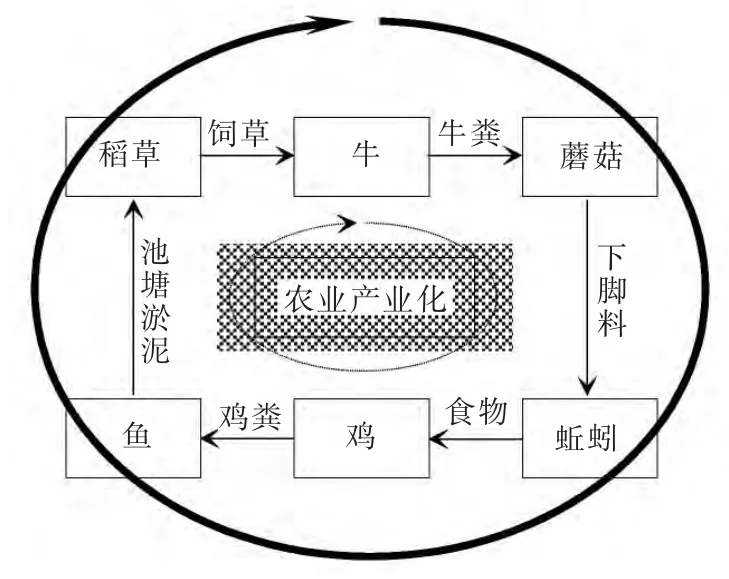

循环农业是要在农业的品质上做文章,并不是要将农业简单地进行原生态回归。循环农业需要运用现代科技成果,在农业发展过程中构建密集的产业链,从而使得农业资源得到深度开发[3],农业产业的内涵和品质得到升华。循环农业的目标是解决经济发展过程中人均资源不足问题,其着眼点在于将种植业、林业、木业、渔业等合理地组织在一起的同时,要不断从农业产业外做文章,变传统的农业经营为产业化经营,通过降低生产成本和强化管理,从而达到提高产品质量的目的。循环农业是建立在“生态循环”和“能量流动”原理基础上的。生态学理论认为,进入生态系统的物质和能量并不是静止的,生态系统是一个开放的系统,这个系统要不断地与外界打交道,从外界不断地吸收物质和能量,在自然环境、生产者、消费者和分解者之间建立物质和能量链。生态学理论认为,能量循环流是单向的,而物质循环流并非单向。能量流在单向流动过程中不断衰变,效能逐渐降低,最终完全变为低效能。物质流与能量流不同,在往复变化过程中不断地从无机态变成有机态再变成无机态。物质在流动过程中不会消失,可以持续地参与循环,但能量在流动过程中会逐级递减。美国生态学家林德曼在1941年发表了《一个老年湖泊内的食物链动态》的研究报告。研究认为,生态系统中不同层级的能量利用者之间存在着“十分之一定律”的关系。林德曼的研究成果对生态学的发展具有非常重要的奠基意义,其建立的养分循环理论模型使得生态学研究从定性开始走向定量。既然在能量循环过程中存在着能量递减关系,在能量没有递减完之前就会存在剩余,如果能够想到尽量科学的方法将这部分剩余的能量进行充分利用,并将其转化为其他的为人类可以利用的形式,就能够解决资源紧张问题,并能够不断提高人们的生活质量。循环农业就是基于这个出发点而构造能量链的。在循环农业链中,不同层级的节点都可以将能量进行截留,让能量能够尽量充分地得以利用。如图1所示,在农业内部建立循环农业链、在农业与非农业之间建立循环经济链。生产者、消费者与分解者之间形成的链条才是形成循环农业的核心链条。按照林德曼定律,虽然能量在链条中是逐级递减的,但是链条中某个环节处的“废物”(诸如能量)经过技术处理后也会成为高一级环节的生存条件。于是通过农林牧渔等的有效整合就形成了各种类型的循环农业发展模式。与此同时,通过不同的产业化模式,在农业和以农业为原料的产业化企业之间就建立起了联系,在农业与非农业之间就逐渐建立起了大循环。

图1 生态系统、循环农业与循环经济

(二)环境价值理论

环境价值理论认为,自然环境中的任何物质都是有价值的。在人们认为某种物质没有价值的时候,只是因为技术水平没有达到一定程度,从而使这种物质的价值没有被人们意识到。但是科学技术进步的速度是有限的,在人类的技术水平能够让人们意识到无用物为有用物之前,资源的稀缺性就成为人类必须面对的现实。所以在社会经济发展过程中,人们必须重视经济社会发展过程中所造成的环境价值损失。在经济发展中如果行为不当,就经常会出现外部不经济问题,即一方面的发展对其他方面的发展造成负面影响。所以很早以来专家学者就提出使得“外部不经济”得以内在化的观点,认为在发展经济的过程中必须充分考虑外部性问题,尽量避免负外部性进而创造尽量多的正外部性。循环农业就是基于这样的思想而将农业生产的某个环节进行内化的行为方式,以便在资源利用与废物产出之间建立合理的关系,在改善质量和提高效益之间实现双赢。

三、我国发展循环农业的典型模式

遵循生态规律,我国在循环农业方面进行了不断探索,传统农业开始走上了循环农业的发展道路。循环农业使得传统理念下的“废物”变成了农民致富的资源,农村的生态环境在得到改变的同时,农民的收入也开始提高了。通过发展循环农业,在产业链条延长中为农民提供了很多就业机会,农民的致富门路开始增加。发展循环农业成为新农村建设的一个重要内容。经过多年的实践,我国农村地区已经形成了循环农业的多种发展模式,包括“三模式”、“四模式”、“十模式”等。[4]“鹅—草—鱼”、“牛—沼—牧”、“菇—蚯—鱼”、“鸡—菜—蛙”等就是其中比较典型的循环农业模式。

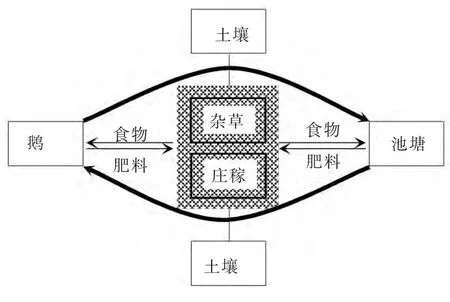

(一)“鹅—草—鱼”循环农业模式

图2显示了“鹅—草—鱼”模式的循环农业发展情况。在这样的循环农业发展方式中,鹅、草、鱼相互依托,构成了一个紧密联系的生态循环,每一个环节都成为另外一个环节存在的前提。在这样的循环农业发展方式中,从鹅到鱼(池塘)再从鱼(池塘)到鹅形成了一个闭循环。在这个循环中,土壤成为了链条的中介,土壤为鹅和鱼提供食物,鹅和鱼又为土壤提供了高营养的肥料。这种循环农业发展模式提高了农业资源的利用效率,将传统思维方式下认为是废物的东西变成了资源。不但净化了农村环境,而且提高了农户的收益。从经济学意义上讲,这种农业循环模式在没有增加任何其他成本的情况下,使得农业收益提高了,属于一次帕累托改进。在计划经济体制下,不允许农村发展商业经济,农村的经济发展方式比较单一。在这种情况下,人们没有循环农业的发展意识,很多在循环农业发展模式下认为可资利用的资源并没有进行资源化处理。农村不但环境差,而且经济发展水平也相对较低,农村经济长期徘徊在低水平。“鹅—草—鱼”的农业循环模式为农村经济的发展提供了新思路,只要能够构建循环链条,资源都可以得到充分利用,在这种发展模式下,农村的经济发展思路得以拓宽。

图2 “鹅—草—鱼”循环农业模式

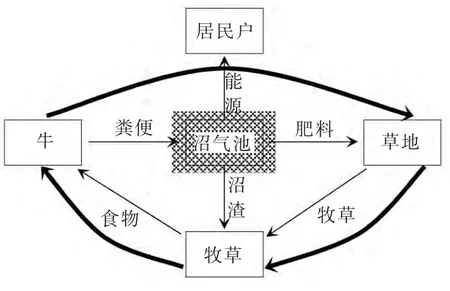

(二)“牛—沼—牧”循环农业模式

“牛—沼—牧”这种循环农业模式目前在全国已经开始推广,尤其在以畜牧业为主的地区发展较为成熟。牛作为主要的家畜,饲养业在这些地区较为普遍,但是大量饲养牛产生的粪便会造成严重的环境污染,先前对牛粪的主要处理方式是作为有机肥施用到农田中。但是随着畜牛量逐渐增加,处理牛粪就成为大问题,牛粪施用到田间,散发出来的气味也很难闻。在循环农业发展理念下,人们考虑在牛、牧草以及居民户之间加入了“沼气”环节。沼气可以有效地解决牛粪问题,也可以解决居民户的能源问题,同时沼渣经过处理后也可以作为高档有机肥施用到田间,于是“牛—沼—牧”的循环农业模式逐渐建立了起来。(如图3所示)在循环农业发展模式下,农村的能源形式发生了改变,能源的利用效率也增强了。这种循环农业模式改变了农村的面貌,并且带动了一些地区根据当地条件逐渐发展起来了“猪—沼—菜”或者“猪—沼—果”循环农业模式,农业发展的水平得到了提高。

图3 “牛—沼—牧”循环农业模式

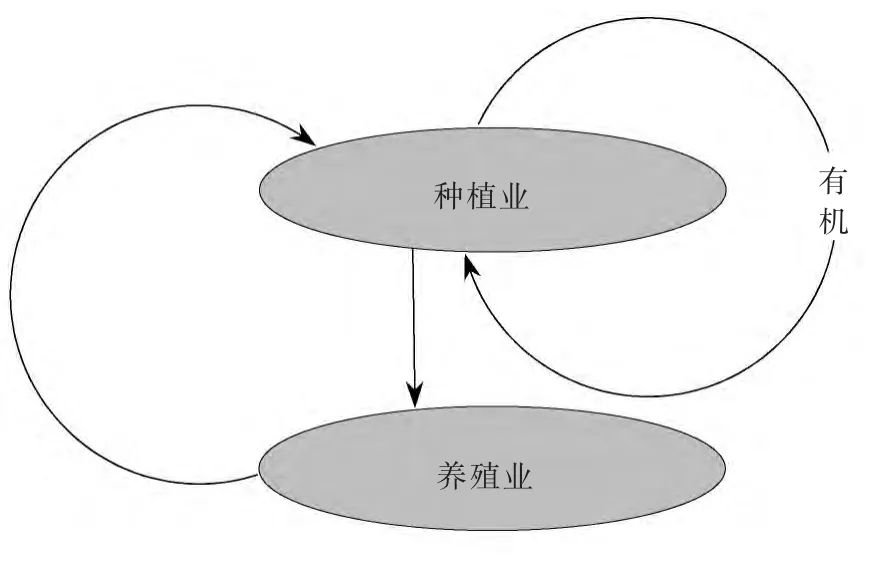

(三)“菇—蚯—鱼”循环农业模式

“菇—蚯—鱼”这种循环农业模式是农业产业化背景下的一种发展思路。这种循环农业模式将稻草、牛、蘑菇、蚯蚓、鸡、鱼等联系在一起,不但农业产业化的链条足够长,农业资源得到更加充分的利用,而且能够保障所有的农产品都是绿色产品。江南地区稻草非常普遍,此前稻草一般都是用来做草席,用途非常单一,而且价值增值的空间很有限。如图4所示,将稻草经过一定的技术处理后作为牛的饲料,牛的粪便经过处理后作为生产蘑菇的原料。蘑菇采摘修剪后会有大量的下脚料,这些下脚料可以作为蚯蚓的饲养原料,蚯蚓生长出来后主要作为鸡饲料,这种方式饲养出来的鸡可以在市场上卖出高价。在规模化养鸡情况下养鸡场会产生大量的鸡粪,这些鸡粪经过技术处理后可以作为精制鱼饲料。这种通过纯粹生态方式养殖的鱼也能够得到消费者的青睐。养殖户每年从鱼塘中清理出大量淤泥,这些淤泥可以作为有机肥施用到稻田间。这样就从稻田到稻田实现了循环。这样的循环农业发展模式不仅变废为宝,而且通过价值链延长使得每种农产品的附加值都增加了。

图4 “菇—蚯—鱼”循环农业模式

四、国外循环农业的主要发展模式

(一)瑞典:“轮作型”循环农业

瑞典是世界上农业发展水平非常高的国家,在农业发展过程中主张施用有机肥,严格禁止使用化肥或者杀虫剂等。瑞典在循环农业发展过程中,特别注意科学使用土地资源,主张轮作经营,例如在种植豆类或者牧草方面要每4年轮作一次,4年中分别种植小麦、豌豆、燕麦、牧草。(如图5所示)生态农产品在产量上抵不过普通农作物,但由于品质很好,所以在市场上能够卖出好价钱。除了种植方面外,瑞典在养殖方面特别强调动物在室外自由活动,饲养这些家畜的饲料都是亲手种植出来的没有受到化肥或者农药污染的牧草,非常注意通过食物链可能对牲畜造成的各种影响。所以在瑞典到处都能够看到有机农场。[5]“轮作”是瑞典循环农业的显著特点,轮作不但能够提高农作物的产量,而且保证了农产品的品质。轮作是一种科学的用地方法,在土地面积不变的情况下可以增加土地的利用效率。这是一种科学的和可持续的循环,也是土地资源内部的一种循环。

图5 瑞典的轮作循环农业

(二)日本:“原生态链条”循环农业

日本在农业发展过程中,曾经为了提高产量而大量使用化肥和农药,产量提高得很快,但环境也遭受到了严重污染,同时还造成了一些举世闻名的公害事件。深受化肥和农药之害的日本在循环农业发展中,开始在农业经营模式上进行了转变,主张农业发展与环境可持续同步进行。日本的循环农业主要可以分为三种类型:再生循环型、有机农业型、种养混合型。[6](如图6所示)再生循环型循环农业主要是将很多曾经视为废物的农业资源变废为宝,如将家畜的粪便堆肥、用秸秆和粪便制作沼气以及污水,处理后进行农业灌溉等。有机农业型循环农业就是严格禁止在农业生产过程中使用化学药剂,农业生产要用生物工程的方式运作,保证农产品的生态原型。种养混合型循环农业就是将种植业与饲养、养殖业紧密结合起来,让种植业的下脚料变成养殖业的饲料,让养殖业产生的“废物”变为种植业的资源。种养混合型农业让种植业与养殖业紧密结合在一起,两个方面相互依托。

图6 日本的生态型循环农业

(三)美国:“精准作业+轮作轮休”循环农业

美国在发展农业方面非常注意精打细算,美国在经营农业的时候,都是将农田分成很多农业单元,由于每个农业单元的具体操作条件不同,所以农户会按照田间每一操作单元的具体条件精准地管理土壤和各种田间作物[7],目的就在于能够最大限度地优化每一道经营环节,达到用最小的投入获得最大产出的目标。(如图7所示)图中划分出若干农业单元,大写字母表示具体的农业单元,对应的小写字母表示相应单元内被精准管理的田间作物,如“A→a”中的A表示作业单元,a表示A作业单元中得以精确管理的农作物,其他依此类推。美国为了做到能够对农田精确作业,在农业经营上使用了GPS技术,通过这项技术可以精确地计算出各种农作物的田间产量,进而可以比较出不同作业环境下农作物的产量差别。精确农业能够对不同农田的最佳使用方式做出确定,并且能够很好地对农田做出监测,能够保证农业作业与土地的质量保持最佳状态。精确农业可以精确定位每个区位土地的质量状态,从而确定该农田相应区位内的农田的最佳使用方式。美国的精确农业注重不同农田经营方式的大循环。什么样的农田配备多少农业机械以及人力等,都可以通过精确农业技术进行测算。这样就能够保障农业设备与农业资源保持最佳配置方式。美国在循环农业的发展上也非常看重轮作,一般而言美国的轮作模式有两种:一是“玉米—大麦—牧草—玉米”模式,一种“玉米—玉米—大豆—小麦”模式。[8]轮作模式可以达到高产和为害虫的天敌提供良好越冬场所的双重目的。除了轮作外,美国还特别强调10~15年的休耕,这对于恢复地力和生态保护都是非常重要的。

图7 美国的精确农业示意图

(四)德国:“生态补偿”循环农业

德国的农业经营模式主要是家庭农场。在农业生产上,德国为了提高产量,曾经是世界上使用农药和化肥最多的国家。但是这种农业生产方式使得自然环境遭到了破坏。为了让农业得到可持续发展,德国政府提出了“综合农业发展模式”的农业发展理念,在如下几个层面做出了要求:注重生态平衡,保护土壤和水源,进行生态补偿。德国认为通过生态补偿机制能够合理地利用土地资源,从而在农业发展与土地利用之间达到双赢的目标。生态补偿农业主要包括三方面内容:一是有机农业。无论是种植业还是畜牧业,都要按照国家标准经营,有机食品都要按照规定贴上标签。二是粗放草场。将耕地转变为粗放型使用草场,对草场的牲畜承载量做出严格规定;三是限制除草剂。德国规定对多年生作物要放弃使用除草剂。[9]在农业生产的各个环节,德国秉行清洁生产原则。德国政府规定,严禁在农业生产过程中使用化肥、农药和除草剂等,必须采用有益于环境的除草方式,严禁使用易溶的化学肥料。在有机肥料方面也有严格规定,只有采用传统喂养方式产生的畜禽粪便才能够做有机肥料使用,要求农业经营过程中采用科学轮作方式保持土壤肥力,舍饲的畜禽一定要用自己种植和加工的天然饲料喂养。[10]

五、我国循环农业的发展方向

(一)循环农业需要强化深度

分析国内外的循环农业发展模式,可以发现我国的循环农业虽然也比较在意循环农业发展的内涵,但是与发达国家相比较,我国的循环农业还处于初级水平,虽然在发展过程中也有了较强的生态意识,也在一定程度上做到了资源循环利用,但是在科技含量方面与发达国家相比还是有一定差距。在我国发展循环农业只是有了这方面的意识并且开始初步实践,但是还没有做到常态化。循环农业只是整个农业经济的一个方面,绝大比例的农业经济还并没有走上循环农业的发展道路。循环农业大发展并不仅仅是将几个相联系产业串联在一起,从而实现资源循环利用。循环链条只是循环经济的一个侧面,强调循环链条上的循环内容才是循环经济发展的高级阶段,所以农业循环经济不只是停留在构造“环”,也不仅仅是几个相关产业之间构造“环”。发达国家的循环经济表明,“环”是形式,生态才是本质。要在更大的区域内构造“环”,并且要在当代人与未来人之间构造“环”,即循环经济是着眼于未来发展的。这样的循环农业才是发展的高级目标。我国的循环农业目前还不能达到这样的水平。应该说只是在平面上实现了循环,还没有形成立体的循环,循环的深度还有待增强。

(二)进一步在种植业内部做文章

在人们的印象中,循环农业必须在相互联系的产业之间循环。但是通过对瑞典的“轮作循环”的了解可以知道,循环农业有时候不需要跨出种植业就可以进行循环。瑞典的“轮作”循环农业让种植业的水平得到了提高。我国的农业经济理论实际上对“轮作”理论也有阐述。同一块土地上连续种植同一种作物不但会导致地力下降,而且会导致农作物的品质降低。而轮作能够改善土地的品质,保证农作物的产量。但是轮作是科学,并不是随便几种农作物就能够轮作的。瑞典进行轮作的农作物是小麦、豌豆、燕麦、牧草。所以在谈及循环农业的时候,不应将思路局限在几个不同的产业上,或农业与非农业联合在一起。当然更多的循环农业确实是在该层面做文章。但不能因此就将循环农业仅仅定位在该层面,这不利于循环农业的发展。从这个角度讲,循环农业不光是农民的问题,农业专家在循环农业的发展中担负着重要责任。就轮作问题而言,只有农业专家通过科学实验,才能够确定某块土地上适合何种作物耕作,也才能够科学确定哪些作物之间适合轮作。所以发展循环农业不仅需要实践经验,也需要理论支撑,不但要在不同产业间寻找构造循环的思路,也需要在种植业内部做文章,提高种植业的品质,延长种植业的链条,让种植业发展成为高水平的生态农业。

(三)不断提高农业产业化的水平

种植业本身的附加值并不是很高,所以在发展循环农业的过程中,一定要将“循环”与“增加附加值”紧密联系在一起,才能够使循环经济得到长足进步。我国在这方面已经取得了不少成果,前文述及的各种循环农业发展模式都在不同程度上将农业产业的链条延长了,从而在农业产业与非农产业之间建立起了联系。但是并不是所有的循环农业模式都达到了这样的高度。有些人错误地认为农业产业化就是循环农业,实际上二者并非一回事。只有能够将产业化建立在农业基础上,并且农业资源确实得到了高效循环利用并且不会对环境造成污染的产业化,才是循环农业意义上的产业化。但是我国目前的农业产业化与循环农业之间还存在一定的不对称。首先表现在农业产业化主要在农产品方面做文章,将农产品的初级品转化成为农产品的产成品,提高了农产品的附加值,但是农产品的下脚料往往被忽略掉,这样就在发展循环农业中出现了漏洞。其次是在农业产业化进程中,为了深度加工农产品会对环境造成污染,这也不是循环农业的应有之意。循环农业在一定程度上应该是封闭农业,让所有与农业生产相关的资源都处于循环链条上,一个环节上产生的“废物”成为另外一个环节上的资源,循环农业就是生态农业,要在资源化、无害化、减量化和循环利用方面做文章。

(四)发展循环农业要坚持生态经济原则

循环农业在做到物质循环和分级利用能量的同时,只有按照生态经济原则做事,才能够使得循环经济得以持续发展。根据前文,循环农业要在循环中得到价值增值,资源充分利用与生态环保之间实现良性互动。生态经济原则是生态原则与经济原则的统一,在生态原则下,需要做到发展农业的同时不能对相关方面产生负面影响,这就需要将循环农业尽量建成封闭链条。在经济原则下要求用尽量少的投入获取最大的产出,这就需要用资源的眼光看待原本意义上的“废物”。目前我国的循环农业很多时候虽然已经建起了“环”,但还需要对链条上的各个环节进行把关。发达国家在循环农业的发展中,在坚持生态原则上严格做到“闭环”。这一方面我国还存在较大差距,例如在“鸡—菜—蛙”的循环链中,虽然农户能够保证种菜这一环节上不喷洒农药,但是在蛙生存的水环境上,就很难保证没有受到农药污染。因为自己的菜园子虽然没有喷洒农药,但别人种菜过程中喷洒的农药会通过水循环影响到自己的农业生产过程。再如除草剂,施用除草剂后农作物的秸秆也会受到影响,这样就会影响牛奶的质量,用牛的粪便生产出来的蘑菇也就很难说是循环农业意义上的农产品了。从这个层面看,在生态经济原则基础上发展循环农业应该是全社会的问题。只有全社会树立生态意识,经济发展中的关联要素之间才会为彼此创造外部经济效应。

六、我国发展循环农业的政策建议

(一)完善法规,强化发展循环农业的激励机制

发展循环农业需要通过完善法规体系,进而形成较为完善的利益激励机制。前期需要出台严格的法规对经济人的行为进行约束,而后将外在约束变成行为习惯。在这方面要更多地参考发达国家的做法,例如,将发展循环农业纳入相关法律条款,与《环境保护法》、《大气污染防治法》具有同等的法律效力,进而促进农业循环经济的发展进入快车道。经济学认为,经济人的本性是趋利避害,所以完善的利益激励机制是使循环经济得以持续运行的保证。为此政府首先需要在基础较好的农村地区,通过政策性补贴建设循环农业示范工程,让农民从发展循环农业中受益。在此过程中,可以激发更多的投资主体参与到兴办循环农业当中来。随着循环农业不断发展,在很多人从循环农业中受益后,利益主体从事循环农业发展就会由原先的外在强制变成行为自觉。从这个层面看,激励性的法规是发展循环农业的引擎,合理的法规能够激发循环农业步入快车道。

(二)加大科技投入,促进循环农业科技创新

前文述及,中外循环农业的经典案例都需要以技术创新为基础,而技术创新需要以科技投入为先导,所以一定要加大科技投入力度,将更多的优秀人才转移到循环农业的新科技研发当中来。具体而言可以从以下几个层面入手:第一,通过加大循环农业科技投入,兴建一批循环农业技术研发基地,为循环农业发展构建平台,在清洁生产、废物资源化以及高效种养等方面有新的技术突破,为发展循环农业提供绿色技术支撑。第二,组建循环农业园区。循环农业园区将联系紧密的生产要素衔接在一起,在园区内构建循环农业经济发展模式,将循环农业园打造成为循环农业示范园。政府搭台企业唱戏,让农业循环经济在广大农村地区尽快形成较大影响力。通过在园区内构建多种形式的循环农业生态链激发农业发展的创新意识,使循环农业在广大农村地区不断得到发展,同时要对既有的农业生产模式进行升华,并不断发展出更多的循环农业新模式。第三,为传统农业走向市场搭建桥梁。循环农业是集约农业,需要在政府引导下将分散的农业经营个体进行整合,并通过市场方式让投资主体介入农业生产过程,在规模经济和范围经济中让农业拥有更大的发展空间。

(三)完善生态税收和农业生产问责制度

对以农业资源为原料进行延伸生产并对环境形成较大影响的企业课以生态税,让这些污染企业认识到发展循环农业的重要性,并自觉通过提高生产过程的技术含量推动循环农业发展。生产责任问责制度,即企业生产的产品在被消费过程中出现的问题要由生产该产品的企业负责解决,在消费产品过程中如果出现了较大的生态问题,产品的生产者要承担责任。例如化肥、农药以及地膜的生产商在销售产品后获利,但农民在使用这些产品后会造成较大的环境污染,出现这些生态问题的责任要由生产化肥、农药和地膜的生产厂家承担,环境监测部门的监测数据是给生产商开出罚单的依据。农业生产问责制度,不但能够保证农民的利益,而且能够让生产者的行为得到收敛。通过“利益—成本”约束机制让生产商能够自觉地加入到发展循环农业的阵营当中来。约束厂商不断改进产品设计,让其产品倾向低毒、降解,并做到可循环利用,减少和避免有害物质出现,从而减少对环境的污染。不同厂商之间的合作程度在此过程中也会得到强化。在这种制度下,“谁污染谁付费”的理念就要发生变化,生态恶化的主要成本承担者会由消费者转移到生产者,生产者的行为就会由原先法律框架下的外在强制转变为利益约束机制下的内在约束,当然这仍然需要以严格执法为前提才能奏效。

[1]胡志华,秦 晨.“循环农业”研究综述[J].科技传播,2013,(23):16~18.

[2]周 颖,尹昌斌,张继承.循环农业产业链的运行规律及动力机制研究[J].生态经济,2012,(2):36~41.

[3]尹昌斌,周 颖,刘利花.我国循环农业发展理论与实践[J].中国生态农业学报,2013,(1):47~53.

[4]杨 桔.循环农业的内涵界定和发展模式研究综述[J].安徽农业科学,2013,(29):11 886~11 888.

[5]余 双,李 光.国外循环农业发展模式及对我国的启示[J].广东农业科学,2012,(4):183~185.

[6]中国农业大学经济管理学院URP科研组.发达国家发展循环农业的经验及对中国的启示[J].中国乡镇企业,2009,(9):86~90.

[7]刘 瑜,杜 江.国外循环农业发展模式及启示[J].环境保护,2010,(4):74~76.

[8]王俊鸣.循环经济让美国农业持续“循环”[N].科技日报,2006-07-19(02).

[9]万小红,秦 伟.德国农业生态补偿实践的启示[J].江苏农村经济,2010,(3):70~72.

[10]陶思源.德国发展农业循环经济的成功经验及启示[J].世界农业,2013,(6):15~18.