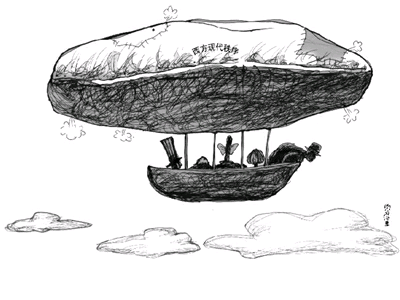

福利权与西方现代秩序的脆弱性

谭安奎

社会科学领域现在流行一个说法:西方近代以来公民身份的内涵从权利的角度来看经历了三个不断扩展的阶段,即民事权利(civil rights)、政治权利和社会权利。这种说法不仅仅是一种历史的描述,而且还常常意味着一种规范性的主张,即现代国家建设应当按照这三个步骤依序推进。所谓社会权利,又叫社会经济权利,也就是宽泛意义上的福利权。我们可以看到,这种意义上的福利权在西方福利国家中已经在法律和政策层面上得到了不同程度的体现,而且被写入了国际人权文件,成为了所谓的国际人权的一部分。

但事实上,作为一个理论问题,福利国家的基础和正当性一直处于争议之中,福利国家在实践上也会出现摇摆。而这意味着,福利权的道德地位仍然有待确认。包括福利权在内的国际人权话语,很多时候被批评为人权“膨胀”的结果。所以说,福利权不是一个定论,而是一个“问题”。而这个问题的重要性,远远不仅是关系到政策、法律层面上的福利供给与否,而是涉及整个西方现代(也就是我们常说的西方近代以来)政治秩序的内在张力,它可能在最深刻的层次上体现了西方现代政治秩序的脆弱性。

现代以来的权利概念

近代以来的权利意味着人有做错误之事的权利,例如有伤风化。要是放在前现代社会,人们关心的首先是一个人做什么事情是正当的或不正当的,不正当的事情当然不可能成为权利。权利与规范性秩序谁先谁后,这是古今之别的要义。

从哲学上讲,权利领域一直存在一个基本的二元对立,即消极权利与积极权利,或者说自由权与福利权之间的区分。西方现代政治秩序的内在张力与脆弱性,从根源上讲正是源于这种对立。而要理解这种对立所带来的挑战,我们就必须把握近代以来权利概念的本质,这一点常常在人权“膨胀”的过程中被掩盖了。

西方近代以来的权利概念之所以特别,根本上在于它是所谓的主观权利。它的主观性至少表现在两个相关方面:一是权利的根据在主体,也就是人自身。权利是每个人都拥有的一种道德资格,每个人都可以要求每个其他人尊重这种权利。用康德的话来说,权利就是每一个人“置他人于义务之下的能力”。

特别要强调的是,当近代把财产权作为自然权利来讨论时,它本质上也首先是一种能力,即人可以通过某种方式占用外物,使之成为自己的财产,然后要求他人不予侵犯。至于财产权的具体对象,当然是可以受到法律调节的。

二是权利为义务、责任提供依据,义务首先是尊重他人权利的义务。这两点结合在一起意味着,权利不是从外在的道德、政治秩序中派生出来的,相反,它们是构造道德与政治秩序的前提和基础。

要理解这一点,最好的例子就是,近代以来的权利意味着人有做错误之事的权利。我们可能会认为一个人做某件事情在道德上是错误的,例如有伤风化,甚至让很多人觉得“恶心”,但也许他有这个权利,所以我们不能强制性地禁止他做这件事情。要是放在前现代社会,人们关心的首先是一个人做什么事情是正当的或不正当的,不正当的事情当然不可能成为权利。所以说,权利与规范性秩序谁先谁后,这是古今之别的要义。

简单说来,前现代强调自然正当,现代强调主观权利。所以,思想史家们虽然在权利概念究竟起源于何时的问题上存在争论,但主观权利只能是中世纪晚期,尤其是近代以来的事情。这种权利,本质上是每一个人自我管理的权利,也是一种自我管理的权力。因此,它是一种基于意志的权利概念。

这种权利概念有两个后果。一是权利为每一个人所拥有,而要让每一个人拥有自我管理的权利,那就只能是消极的权利,也就是不受干涉、不被侵犯的权利。每个人的生命、自由和财产都属于个人权利的范围。这样的权利不同于人与人之间通过特殊的行为或基于特殊的关系所形成的权利,前者是面向每一个理智成熟的个体的。

二是,基于意志的权利意味着,如果我们要求一个人做什么,那我们必须经过他的同意。这就是为什么近代以来的主流政治理论都表现为某种形式的契约论的原因,因为契约是同意的凝结,契约形式是对个人意志的尊重。

福利权带来什么挑战

福利权在最基本的意义上是要以权利的形式保障每个人的基本需要,更进一步则是试图保障每个人过上一种体面的生活。一个有需要的人如何能够向“他人”提出要求,这是一个关键问题。

有了上述说明,我们要理解福利权问题所带来的挑战就比较容易了。福利权是一种受益权,它们意味着一个人有权利获得由政府提供的利益或服务。如果确实存在福利权的话,它们毫无疑问是积极权利,因为每个人都可以向政府提出福利供给的要求。但我们知道,政府本身并不创造财富,一个人的福利满足所需要的财富乃是由社会上的其他人创造的。那么,一个人有什么理由向其他人提出满足自己福利的积极要求呢?从主观权利的角度来看,至少如果没有其他人的同意,这是不可能的。而首先当然是富人有可能不愿意了。我们从这里可以看到,古典自由主义,或者说保守主义、新右派的主张并不是空穴来风,而是有强有力的道德基础的。

福利权在最基本的意义上是要以权利的形式保障每个人的基本需要,更进一步则是试图保障每个人过上一种体面的生活。不少理论家都强调,基本需要是客观的,它们不同于欲望。但无论基本需要具备什么特征,一个有需要的人如何能够向“他人”提出要求,这仍然是一个关键问题。

还有一个流行的说法是,权利是有成本的,哪怕是消极权利的保护也要花很多钱(例如,为了保障生命权,就需要大量的警察力量;为了协调人们在民事权利方面的纷争,需要有力的司法系统),因此,所有的权利都是积极权利,我们不能基于消极权利排斥积极权利。但这个说法实则似是而非,因为保护消极权利虽然成本很高,但投入这些成本的依据却是消极权利的重要性,我们不能偷换概念,把权利保护的成本当成权利的成本。

相应地,在有些地方或某些情境下,如果资源有限,不可能保证每一个人的基本需要,此时说人们对基本需要拥有权利,这对他们来说无异于一种嘲弄。

此外,如果只强调基本需要的特殊性并认为政府应该保证每一个人的基本需要得到满足,许多社会都可以做到这一点。但这样的社会未必真正承认福利权。

至于体面的生活水准,它一定是基于社会比较所产生的要求。因此,对于体面生活水准的权利其实是在一个共同体中对经济平等的诉求,或者说是对公平的资源份额的诉求。然而,如果排除情感和直觉,经济不平等为什么就是道德上不正当的?尤其是,在保障了普遍平等的消极权利的情况下,为什么还要经济平等,那至少需要进一步的理由。

被“选”出来的福利权

以民主选举的方式选出法律上的福利权,这并不具有充分的正当性,因为多数人的意志改变不了少数人的意志被压制的事实。而这一点,当然就会妨碍福利权获得更权威的道德地位。

对上述两个层次的福利权的讨论,多半都是直接针对人与物(利益或服务)的关系,但积极权利的代价却是需要其他人去承担的。因此,权利的问题,归根结底还是人与人的关系问题。消极权利,也就是“膨胀”之前的经典人权,所考虑的正是人与人之间的关系,每个人都有一个平等的不受干涉或侵犯的行动空间。即便是财产权,表面上看是人对物的权利,但实际上仍然是人对他人的权利(他人不得侵犯),因为在只有一个人的世界上谈论财产权是毫无意义的。

这表明,西方近代以来的权利虽然是个人主义的,也是前制度的,但肯定不是原子式的、鲁滨逊式的,对它们的思考一开始就是着眼于人与人之间的关系。

而福利权问题所面对的挑战则是,经典人权对人与人之间关系的设想几乎封闭了作为积极权利的福利权的可能性。注意,这不是自然权利的原教旨主义态度在作祟,而是道德的和逻辑的力量使然。

因此,要为福利权提供基础,首先就意味着要改变对人与人之间关系的理解。如果说经典人权是基于前制度、前政治的私人关系,那么,要在道德上确定福利权的地位,就一定要超越这一层关系。

在实践中,西方社会的福利权基本上是公民们“选”出来的,也就是基于多数主义的民主原则,将基本的福利权落实为法律上的权利。这当然就是从私人间的关系走向了公民间的关系。但无论是为了寻求更多,还是认为已然过多,冲突和怀疑一直未曾止息。况且,如果福利权仅仅落实为法律上的权利,这个局面也是不稳定的,因为它完全可能被历时性的民主过程所颠覆。

更重要的是,从经典人权的角度来看,以民主选举的方式选出法律上的福利权,这并不具有充分的正当性,因为多数人的意志改变不了少数人的意志被压制的事实。而这一点,当然就会妨碍福利权获得更权威的道德地位。

这个结论同样意味着,即便超出了选举民主的层次,例如走向商议民主,只要继续承认经典人权(当代欧洲最重要的思想家哈贝马斯就想走这个路子,他批评自由主义,但又把经典人权作为商议政治的前提),整个故事就无法被改写。

要说明这一点,最好的例子当数洛克,因为他所阐述的自然权利是经典人权的典型,而且他将其作为人们建立政府的目的。

这里最重要的启发是,经典人权并不在逻辑和道义上要求民主。洛克最关心立法权,但立法权放在谁手上,这是政府形式问题,对此洛克是开放的。关键是立法权也好、执行权也好,都要保护自然权利。

西方现代秩序的可能断裂

当全球面对广泛存在的贫困与不平等的压力时,我们需要重新思考西方现代秩序的基础是否牢靠。基于现代性的起点,无论是接受还是批评,上述张力和脆弱性也许是最值得深思的方面。

当然,接下来有一种更彻底的思路,那就是直接从公民身份出发,让公民们来讨论社会合作的原则,以便确定包括权利在内的各种资源该如何分配,以及政治该如何安排。这是罗尔斯政治自由主义的思路,它并没有从经典人权的逻辑出发(虽然作为结果,这些权利也得到承认)。这个思路的特色在于,社会合作的原则,从而接下来还有宪法,是公民们在公平的虚拟条件下选择和商议的结果。这是一个高层次的民主过程,接下来当然可以有日常的民主。这就是罗尔斯所谓的二元主义民主。在这个框架内,资源得到公平分配了,福利权在附带的意义上得到了解决(强调“附带的”很重要,因为这个思路并不是直接为了解决福利权问题),而且是在政治正义以及宪法层次上解决了,它不受日常民主的影响。

但是,罗尔斯把二元主义民主追溯到洛克,这实在是不可理解的。因为洛克虽然讲人民有制宪权,但他所理解的制宪,仅仅是选择政府形式,而如上所述,民主的政府在洛克那里并不是唯一的选择。

在这个问题上,也许耶鲁大学宪法学家阿克曼说得最准确。他认为,人民可以通过讨论批准宪法,并在宪法政治时刻(如美国建国、南北战争后的重建、罗斯福新政)成功推动宪法的变迁。但他强调,这是美国特有的故事。而他对美国宪法变迁的重新解释,恰恰是基于一种意识:美国宪法学界长期用洛克、康德的思想来解释美国宪法,事实上是把美国变成了欧洲“智识上的殖民地”。

罗尔斯非常赞同阿克曼的宪法理论,因为它与二元民主理论是契合的。然而,在这个问题上,美国立国时期基于深思熟虑的讨论建立宪法,从而建立合众国,这种革命经验的独特性却与欧洲经典人权理念相距甚远。

众所周知,美国社会的福利保障总体上比欧洲要弱,但二元主义的民主表明,它似乎更有可能基于自己独特的历史经验提供一种解决福利权问题的更好理论。问题在于,这种或许可以历时地、稳定地解决福利权问题的政治秩序似乎确实没有普遍的意义,它尤其不是克服经典人权与福利权之间张力的一种方式,因为它根本不是建立在前制度的人权基础上的。

福利权的生成依赖于对公民之间关系的特定理解,而不是我们理解公民间关系的前提,仿佛作为公民就天然地享有福利权。换言之,福利权问题的解决需要一种特别的政治理论。但经典人权的逻辑对此构成的强势限制,揭示了以主观权利为起点的整个西方现代政治秩序的内在张力,甚至断裂。

经典人权的意义和价值已经得到了包括非西方国家的广泛承认,民主也可以被认为是个“好东西”。但民事权利、政治权利、社会权利三个阶段的过于平顺的历史叙事,可能掩盖了背后的理论困境。

当全球面对广泛存在的贫困与不平等的压力时,我们需要重新思考西方现代政治秩序的基础是否牢靠。近些年来,中西学界对西方政治制度的反省和批评非常热烈,但基于现代性的起点,无论是接受还是批评,上述张力和脆弱性也许是最值得深思的方面。

(作者为中山大学副教授,哈佛大学访问学者)