教育公平视角下政府与教育类民间公益组织的合作伙伴关系研究

——基于“营养改善计划”与“免费午餐基金”的比较

熊和妮,王晓芳

(1.北京师范大学教育学部,北京 100875;2.香港中文大学教育学院,香港)

教育公平视角下政府与教育类民间公益组织的合作伙伴关系研究

——基于“营养改善计划”与“免费午餐基金”的比较

熊和妮1,王晓芳2

(1.北京师范大学教育学部,北京 100875;2.香港中文大学教育学院,香港)

教育弱势群体拥有的教育资源相对匮乏,改善教育弱势群体在资源竞争过程中的不利地位是促进教育公平的重要方面。政府与教育类民间公益组织在促进教育公平方面有不同的功能、优势及其局限性,但两者的目标是基本一致的。构建政府与教育类民间公益组织的合作伙伴关系,对促进我国教育公平的实现具有重要意义。为此,政府须转变观念、创新社会管理方式,为民间公益组织的进一步发展创造良好的外部制度环境和条件;同时,探索和拓展政府与民间公益组织间多样的合作模式;另外,民间公益组织应改善内部治理结构,加强自身能力建设,提高社会公信力、社会资源整合能力和项目管理运营能力。

教育公平;弱势补偿;教育类;民间公益组织;合作伙伴

弱势群体的教育问题是我国在社会转型期遇到的一个突出问题。[1]教育弱势群体由于在社会、经济、教育资源方面相对匮乏,在教育竞争中处于不利地位。对教育弱势群体的关注和支持是政府和民间公益组织的共同责任,同时也对促进教育公平具有重要的现实意义。“教育弱势群体的核心特征是缺乏获得、支配教育资源的能力和潜力”。我国教育弱势群体的成分比较复杂,如农村地区、西部地区贫困人口、妇女与儿童、少数民族、残疾人、城市外来务工人员及其子女、特殊家庭儿童等均可归为教育弱势群体。[2]167-170教育弱势群体的存在,是解决我国教育公平问题不可回避的方面,在教育市场化的背景下,教育弱势群体处境有可能进一步恶化。刘云杉以1978-2005年北京大学录取新生中农村学生为研究对象来展示优质基础教育资源的分布地图,研究发现,20世纪90年代中期以后,北京大学农村学生比例逐年下降,2000-2005年间北京大学农村学生比例一直在15%上下。[3]我国社会中的弱势群体问题不是局部的经济问题,而已经发展成为政治和社会问题。[1]

经济合作与发展组织(OECD)认为,教育公平(Equity in education)包含两个维度:一是公平性(Fairness),二是普惠性(Inclusion)。前者意味着性别、社会经济地位、民族、种族、城乡、社会阶层等的差异不应该成为获得教育的障碍;而后者“普惠性”则意味着通过教育每个人都应该获得基本的读写算等能力。[4]如何改善弱势群体的处境,促进社会公平,约翰·罗尔斯(Rawls)提出“差别对待”的原则,“为了平等地对待所有的人,提供真正的同等机会,社会必须更多地注意那些天赋较低和出生较不利的社会地位的人们。”[5]101罗尔斯主张,通过弱势补偿来拉平弱势群体与强势群体之间的不平等,防止弱势群体的处境进一步恶化。科尔曼认为补偿原则的核心是对先天身体缺陷或处于恶劣环境的人进行补偿。[6]因此,在教育政策取向与资源配置方面,仅强调教育机会均等、平等竞争优质教育资源是远远不够的。在弱势补偿方面,政府是保障教育公平最重要和最直接的责任主体,但仅依靠政府无法解决所有的教育公平问题,“对个人自由的社会承诺,并非只能由国家来实施,而是必须涉及其他机构:政治和社会组织、以社区为基础的安排、各非政府机构等。”[7]随着公民社会的逐步发育,教育类民间公益组织在数量、规模、运营管理与人员素质等方面均获得很好的发展,日益成为教育资源“第三次分配”的重要载体。现代社会生活具有三种运行机制,“一是市场的志愿机制,二是政府的强制机制,三是非营利组织的志愿机制。”[2]65政府遵循“以强制求公益”的原则,而教育类民间公益组织则遵循“以志愿求公益”的教育资源的分配机制和运行逻辑,两者各有利弊。具体来说,在公共教育资源配置过程中,政府面临能力有限与失灵问题,教育类民间公益组织则面临“志愿失灵”与慈善不足等问题。因而,构建政府与教育类民间公益组织的合作伙伴关系,探索两者间多样的合作模式,对促进我国教育公平的实现是十分必要的。

一、政府机制在教育资源弱势补偿方面的功能与优势及其局限性

政府机制与市场机制是社会资源配置的两种主要方式。从经济学角度看,教育资源归属于准公共产品范畴,特别是义务教育阶段的公共教育服务,因而主要通过政府机制来生产和提供。政府机制是一种“以强制求公益”的机制,主要以财政的转移支付为主要方式,同时通过颁布和执行符合教育公平理念的政策与法律,实现教育资源的重新配置和弱势补偿。

(一) 政府机制在教育资源弱势补偿方面的功能与优势

作为社会公众和公共利益的代表,政府有责任促进教育资源的公平分配,这一职能是市场机制和其他各种类型的机制不能替代的。政府的教育政策及其执行是决定教育公平的最大影响因素,“教育公平与教育政策在特定的社会、政治和经济情景中的执行息息相关”[8]。政府作为公共意志的体现肩负着为教育公平提供制度性环境的职责。在教育资源的弱势补偿方面,政府有足够的物力、人力和财力,而且具有天然的合法性和权威性。与公民个人、市场主体(如企业等)及教育类民间公益组织等相比,政府在这些方面具有无可比拟的优势。

以2011年10月实施的“全国农村义务教育学生营养改善计划”为例来分析政府在教育资源弱势补偿方面的功能与优势。第一,就经费和受益群体的规模而言,农村义务教育学生营养改善计划的试点范围包括680个县(市)约2600万在校生,国家试点每年所需资金160多亿元由中央财政负担。如此大的规模和经费支撑是个人、企业和民间组织难以承担和实施的。这是因为国家机器的运转有财政和税收作支撑。第二,就合法性而言,“合法性表明,某一事物具有被承认、被认可、被接受的基础,至于具体的基础是什么(如某条法律、规则、习惯、标准或逻辑),则要看实际情景而定。”[9]“营养改善计划”的本质是一项国家教育政策,由国务院及教育部、财政部、食品安全委员会等各部委制定、颁布、执行和监督,其背后有国家的公共权力做后盾,具有较强的社会认可性。第三,就政策执行的效率而言,由于“强制机制是依靠权力来运作的,它的基本模式是‘命令-服从’,其内部主体之间的关系是纵向的不平等关系”[2]71,“营养改善计划”一经决策和颁布,各种视频调度会、工作会议、部署会议等迅速开展,传达中央政策和理念,以保证能快速地在680个试点的地方获得执行。

(二) 政府机制在教育资源弱势补偿方面的局限性

政府并不是实现弱势补偿的唯一主体,在教育资源的分配过程中,单靠政府既不可能也不现实。在教育资源的弱势补偿方面,政府机制有其局限性。

首先,政府的“趋中性”行为可能导致政府失灵,无法满足弱势群体的差异性需求。“政府在提供公共物品、从事公共事务管理方面的失灵,如政府的政策制定与公共服务常常具有‘趋中性’,从而难以照顾到一些特殊的边缘群体。即使照顾到,也难以顾及其多样性的需求。”[10]在“营养改善计划”中,为了保障政策执行的效率,往往具有同一性、一刀切的特点,忽视了不同地域、不同文化习惯的学生对营养早餐的差异性需求。例如,笔者2012年在贵州水族地区一所农村小学调研发现,该地区水族人民喜爱酸辣食物,很少喝牛奶吃鸡蛋,后来学校将营养早餐中的牛奶鸡蛋改为当地的米粉等食物。

其次,政府教育经费投入有限,短时间内难以覆盖所有的教育弱势群体。本森(Benson)认为,“评价一个教育财政体制,主要有三个标准:教育经费是否充足;教育资源是否有效率;教育资源配置是否公平。”2013年,我国国家财政性教育经费占国内生产总值的比例达到了4.3%,基本达到世界教育经费投入的平均水平;尽管如此,我国财政性教育经费与主要发达国家还是有不小差距,仍然未到达“充足”的标准。

此外,政府对信息的垄断导致政府缺乏相应的监督。“政府的垄断性使得很多公共物品往往具有唯一性,公众只能消费,别无选择,且不可拒绝,同时政府对信息的垄断也使得公众无法实施监督。”[11]受传统行政官僚体制的影响,政府在实施教育资源的弱势补偿方面,可能会面临效率低下、回应性不够、难以监督等指责。食品安全和资金安全是“营养改善计划”的两个监督重点。教育部部长袁贵仁此前表示,学生营养改善计划绝对是一件好事,但同时也是一件难事,难就难在,一是如何防止贪腐行为,二是如何防止食物中毒。换言之,该计划能否经得起政府、社会舆论等的监督,对于计划的顺利实施至关重要。

二、 教育类民间公益组织在教育资源弱势补偿方面的功能与优势及其局限性

由于政府与市场机制在提供公共物品、教育资源弱势补偿方面的局限性,催生了对教育类民间公益组织功能的需求。正如韩国学者金承铉(Seung Hyun Kim)总结的,诸如教育类民间公益组织的志愿性组织在西方国家的出现正是由于政府差强人意的表现,“政府或市场不能解决社会经济问题的时候,志愿性组织出现了,并被称作‘第三部门’”[12]。与政府“以强制求公益”和市场“以志愿求私益”不同,教育类民间公益组织对资源的配置遵循不同的逻辑,“通过平等的活动主体的个人选择、理解,形成共同的道德和信念等活动追求公共利益,社会(公共)领域是‘以志愿求公益’机制为主要运作形式”[2]65。教育类民间公益组织的这种特性和功能决定了它在弱势补偿方面能发挥重要作用,但其自身也有一定的局限性。

(一) 教育类民间公益组织在教育资源弱势补偿方面的功能与优势

第一,教育类民间公益组织具有社会整合性,能更好地发现、组织和使用社会资源,分担政府在教育投入方面的压力。教育类民间公益组织的活动和项目经费主要来源于社会捐赠。例如,中国青少年发展基金会发起并组织实施的“希望工程”是一项社会公益事业。“从项目实施以来的20年中,希望工程累计募集捐款53亿多元人民币,资助农村家庭经济困难学生逾338万名,建设希望小学15444所,建设希望工程图书室约14000个,配备希望工程体育园地2500套,配备希望电影放映设备200套,培训农村小学教师52000余名。”[13]1

第二,教育类民间公益组织长期“深耕民间”,对弱势群体的教育资源需求具有高度敏感性,能避免行政官僚体制的低效率与信息不对称问题,同时能更好地将社会资源与弱势群体的教育需求之间形成匹配。免费午餐计划的发起人之一邓飞在一次偶然的机会听到贵州省黔西县花溪乡一名支教老师描述,并经过实地走访发现学生对于普通的午餐具有强烈的需求,而学校和家庭却没有足够的资源来满足。同年,国务院决定启动实施农村义务教育学生营养改善计划,这与之前的免费午餐计划的宣传、实施和效果也是密不可分的。

第三,教育类民间公益组织往往能形成更好的创意,提出教育资源再分配与具体运营的创新模式,成为开创性的先锋。以免费午餐计划为例,免费午餐计划的启动过程是一个奇迹,“由一个媒体人,一群知识精英,一个新媒体工具,上百万名捐赠者,所成立的民间公益项目,目的是为了让贫困地区的孩子‘吃好饭’,更加营养”。“免费午餐”从网上发酵造就奇迹。而免费午餐计划的募款模式、宣传模式、监督模式都与受制于行政官僚体制弊端的政府机关不同,也与传统的教育类民间公益组织有所差别。例如,该项目充分利用网络资源,如社交网络微信、微博、人人网等新兴媒体进行宣传,获得了意想不到的效果;同时开通了“免费午餐淘宝公益店”,以一种独特的、创新的、互益的模式进行募款。

第四,教育类民间公益组织的活动具有志愿与慈善性质,能有效降低教育资源再分配的交易成本、执行成本与监管成本。“志愿性”意味着参与组织活动是以自由、志愿为基础的。教育类民间公益组织的经费来源于志愿捐赠,其活动和项目的运营也主要以志愿者群体为主力。这对于降低教育类民间公益组织的活动成本与项目执行成本无疑具有重要作用。此外,随着民间公益组织的规范化和成熟,志愿与慈善性质也有利于降低活动与项目的监管成本。例如,免费午餐基金计划,作为发起与主办方的中国福利基金会,积极、及时、有效、公开透明地发布财务报告与项目执行情况[14]:“2011年报告对免费午餐具体如何监督学校善款使用做出公示,如对所有免费午餐学校两个月拨付一次款项,包含配套设施、午餐、运营成本。” “每所免费午餐学校开通本学校微博,在学校收到款项、采购物品、每日开餐等发生收支的时候,都要通过微博公开收支行为和开餐情况。”

(二) 教育类民间公益组织在教育资源弱势补偿方面的局限性

作为第三部门的教育类民间公益组织,配置教育资源和优先扶持教育弱势群体时,遵循“志愿机制”。然而与政府、市场机制一样,这种机制本身也有缺陷,仅依靠其自身的力量无法推进教育公益事业和弱势补偿事业的进一步发展。萨拉蒙提出“志愿失灵”(Volunteer Failure)的概念,认为民间公益组织在生产和提供教育等公共服务的过程中,受制于自身的组织和机制,会出现不同的问题。具体而言,志愿失灵包括:慈善不足(Philanthropic Insufficiency)、慈善的特殊主义(Philanthropic Particularism)、慈善的父权心态(Philanthropic paternalism)以及慈善的业余性(Philanthropic amateurism)[15]47-51。斯蒂芬逊(Stephenson)运用萨拉蒙的“志愿失灵”的概念及其类型,通过对新西兰的教育第三部门的历史发展进行梳理,就发现,新西兰的教育第三部门等组织的“慈善不足”体现在第三部分难以持续性地提供足够的资源来满足受惠群体的需求;而慈善的特殊主义则体现在并非所有的群体及其需求都能够被识别和满足,这一方面是因为教育类民间公益组织资源有限,另一方面也是因为教育类民间公益组织有自身的关注点,其支援活动无法达到政府活动的系统性高度;而“父权心态”则体现在教育第三部门在分配资源的过程中往往会受到其自身优先顺序的影响;“业务性”则暴露出教育类民间公益组织等第三部门在提供专业的教育服务过程中的系统性的、专业性的知识的欠缺。[16]

在萨拉蒙提出的四个缺陷中,慈善不足是教育类民间公益组织最凸显也是最重要的问题。也就是说,民间公益组织往往没有足够的资源(经费、人员等),组织运作所需要的开支与所能募集到的资金之间有巨大的缺口。就“免费午餐计划”而言,根据其2011年财务报表显示,2011年共收到捐赠1833万元,这当然无法与国家“营养改善计划”的260亿元相提并论。因此,其覆盖的人数、地区范围相对来说也少得多、小得多。此外,免费午餐计划在具体推行过程中,由于地方、学校等原因,面临诸多困难,毕竟免费午餐计划没有行政力量作为支撑。

三、 我国政府与教育类民间公益组织的合作伙伴关系的构建

改革开放以来,“中国社会正在经历‘权力多极化’的过程,经济领域与社会领域的权力正在逐渐成长……‘单级结构’正在向‘多级结构’演变”,政府包办社会、国家与社会合一的旧格局被慢慢打破,“摆脱共同体的束缚,实现公民个人的权利,并通过志愿行动形成自由人联合体,不经代理环节而直接提供公共物品的自治化过程,它产生了现代第三部门。”[17]这也带来社会治理结构的变革与“第三方政府”(the Third Party Government)的兴起。在这种背景下,政府与教育类民间公益组织之间应该建立何种关系,对于教育公平的实现尤为重要。

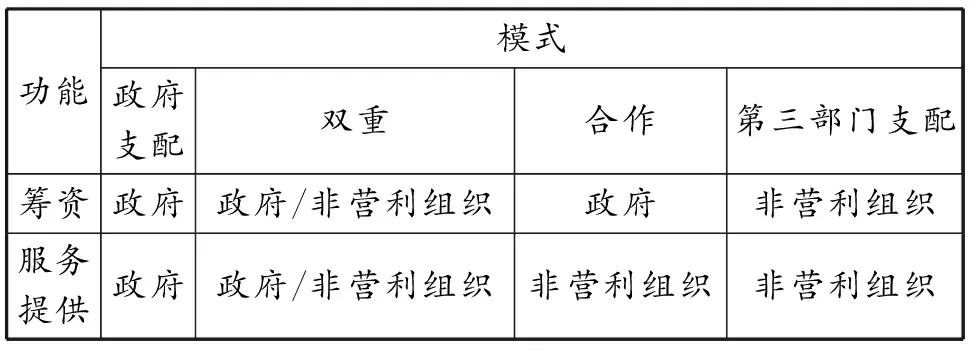

斯蒂芬逊对新西兰教育第三部门与政府之间关系的历史演进的考察就发现,教育类民间公益组织等第三部门应该与政府部门实现补充和合作,两者可以形成互补和互动的关系。[16]而美国非营利组织学者季德伦(Gidron)、科勒莫(Kramer)和萨拉蒙(Salamon)三人在实证研究的基础上,总结出政府与非营利组织的四种关系模式。[18]他们认为,所有的福利服务有两个关键要素:一是服务的资金凑集和授权(Financing and Authorizing of Services);二是服务的实际配送(Actual Delivery),基于此,他们提出了四种基本的关系模式。其中,合作模式包括两种方式[19]39:一是“合作的卖者”模式(Collaborative-Vendor Model),即非营利组织仅仅是作为政府项目管理的代理人出现,拥有较少的处理权或讨价还价的权力;二是“合作的伙伴关系”模式(Collaborative-Partnership Model),即非营利组织拥有大量的自治和决策的权利,在项目管理上也更有发言权。

表1 政府与非营利组织关系模式[15]13

我国教育类民间公益组织等非营利组织已经获得较快发展,但是其发展有不同于国外的特点。有学者通过对我国不同类型的非营利组织进行调查,得出政府与非政府组织的关系具有“庇护性国家法团主义”和“层级性国家法团主义”的特点:“政府与非政府组织结成紧密的利益联盟,政府实施强有力和全面的控制和保护,而非政府组织通过对行政体系的主动吸附和向政府寻求保护来获得更多的资源和垄断性地位。”[20]181目前我国民间公益组织与政府的关系主要还是一种所谓的“依附式发展”,“第三部门要想发展,必须更大限度依靠政府和企业资源。政府是唯一可用国家强制力来控制第三部门的力量的部门,国家拥有对第三部门的立法权、行政权、司法权。”[21]97-99当前我国的教育类民间公益组织等第三部门处于发展的初级阶段,并且存在结构和功能的失调,命运往往掌控在环境力量(特别是政府)手中。

基于我国民间公益组织的发展具有的“国家法团主义”和“依附式发展”的特点,教育类民间公益组织的发展离不开政府的支持与培育,构建两者的合作伙伴关系是一种双赢的解决办法。如前文所述,在教育资源的弱势补偿与促进教育公平方面,政府与教育类民间公益组织这两种不同的机制具有各自的功能与优势,又有各自的局限性,但是两者的目标是基本一致的:追求教育公共利益。“这两套规模庞大的机构具有许多相同的基本目标,彼此像镜子一样反映出对方的长处和弱点。”[19]38“政府可以在民主政治程序的基础上,确立优先考虑的事情,可以通过质量控制标准保障服务的质量。”从而克服“志愿失灵”的弊端;与此同时,教育类民间公益组织“比政府更能提供个人化的服务,可以在更小的范围内运作,可以根据客户的需求来调整服务。”[15]51从而克服“政府失灵”的弊端。因此,我们必须让政府与教育类民间公益组织的合作伙伴关系建立起来、并真正运行起来,两者的合作都比它们之间互相取代显得重要和有意义。

四、政策建议

《国家中长期教育改革与发展规划纲要》指出,教育公平的“重点是扶持困难群体”。为了实现教育公平,必须坚持对教育弱势群体进行教育补偿和优先扶持。“建立政府主导下的社会各方面力量充分参与的教育公共治理结构”[22],是实现教育公平的重要途径。改革开放三十余年,我国教育类民间公益组织的数量、力量和作用不断发展壮大,在扶持困难群体、弱势补偿,维护教育公平方面的作用不断提升,但仍存在一些不足和问题亟需解决。如何构建政府与教育类民间公益组织的合作伙伴关系,发挥两者各自的优势与功能对于实现教育资源分配的弱势补偿及促进教育公平至关重要。

第一,政府须转变观念、创新社会管理方式,为教育类民间公益组织的进一步发展创造良好的外部制度环境和条件。目前,政府对社会团体、民办非企业单位和基金会等采取的是“双重管理模式”,接受登记管理机关和业务主管单位的双重管理。这无疑抬高了民间公益组织的登记注册门槛,从入口对第三部门组织实施严格的控制,“使得很多非政府组织不可能通过登记为社团或民办非企业单位开展活动,往往采取工商注册的形式,这样一来,在减税免税上就很难获得合法的待遇,也难以接受相应的捐赠。”[23]3这直接限制了教育类民间公益组织的发展。此外,“官办第三部门组织与民间第三部门组织相比在数量上明显占据优势,绝大多数发育较好的组织,都受到了政府较多的控制。” 齐默(Zimmer)认为,在非政府组织、非营利组织等第三部分在教育、社会服务等方面的作用日益凸显的今天,从学理上看,政府的管制方式应该从以科层、官僚为特征的“政府”(Government)转变为以多元且多层次的“治理”(Governance)结构。[24]由此,基于教育类民间公益组织对教育公平的重要作用,政府一方面应改变对民间公益组织的监督管理方式,从法律上明确教育类民间公益组织的法律地位和性质,另一方面,应转变观念,从税收、经费资助、舆论宣传等方面扶持和培育教育类民间公益组织。

第二,构建教育类民间公益组织与政府的合作伙伴关系,拓展两者的合作模式,如政策的指引作用、政府购买服务、教育类公益项目申请制等。齐默认为,政府与教育类民间公益组织等第三部门建立合作伙伴关系,其目的有二:一是避免官僚和行政体制的弊端,提升政府教育服务等公共服务的效率和效能;二是拓宽政府政策和执行的参与渠道,提升政府相关政策(如教育)的合法性。[24]因此,政府可向教育类民间公益组织提供经费支持。在西方国家,“事实上,政府比起其他的主要资助来源——收费、基金以及来自企业、基金会和个人的慈善捐赠等,已经成为非营利部门唯一最大的资助来源。”[19]33因此,通过经费支持,教育类民间公益组织可以从事更多的教育弱势补偿项目,为弱势群体提供更多的教育公益服务。此外,政府可向教育类民间公益组织购买公共服务,这在世界各国是一种普遍且日益通行的做法,来自38个国家的数据表明,总体而言,在卫生(49%)、社会服务(47%)、教育科研(42%)三个领域,政府支持平均占社会组织收入的40%-50%。[25]206对于政府来说,这可以利用民间公益组织“及早识别需要解决的问题”、“通过私人捐赠和志愿的方式,动员更多的资源”,同时“以更灵活的方式应对问题,而不必建立庞大的政府官僚”[26]258-259;而对于教育类民间公益组织而言,无疑增加了获取资源的渠道,资金来源趋于稳定,同时也提升了履行本组织使命和任务的能力。

第三,教育类民间公益组织应加强自身能力建设。民间公益组织基于组织特性(志愿性、民间性等)也存在固有的缺陷,会产生志愿失灵(Voluntary Failure),如慈善不足、慈善活动的狭隘性、慈善组织和工作的业余性等。[15]96因此,教育类民间公益组织除了与政府构成合作伙伴关系之外,还迫切需要加强自身能力建设,特别是提高社会公信力、社会资源整合能力和项目管理运营能力。整合社会闲散资源是教育类民间公益组织的核心竞争力,正如北京市西部阳光农村发展基金会秘书长梁晓燕所说,“资源就像一大堆土豆,散装在体制内的那个筐里,需要有人去把土豆捡出来,弄成土豆丝土豆片什么的,然后你去炒菜。这个土豆确实是从筐里来的,但最后炒出来的菜是你的。”[27]

[1] 王思斌.改革中弱势群体的政策支持[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2003,(8).

[2] 刘复兴.教育政策的价值分析[M].北京:教育科学出版社,2003.

[3] 刘云杉,王志明,杨晓芳.精英的选拔:身份、地域与资本的视角——跨入北京大学的农家子弟(1978-2005)[J].清华大学教育研究,2009,(5).

[4] OECD.(2007).No more failures:Ten steps to equity in education.Paris:OECD Publishing.

[5] 罗尔斯.正义论[M].何怀宏,等译.北京:中国社会科学出版社,1988.

[6] J.S.Coleman.(1990).Equality and achievement in education.Boulder:Westview press.

[7] 刘德吉.阿玛蒂亚·森的能力平等观与公共服务均等化[J].上海经济研究,2009,(11).

[8] ZHANG,Hong-zhi & WANG,Xu-hong.(2014).Equity issues in China’s college entrance examination policy.In H.Zhang et al.,(Eds.),Equality in Education:Fairness and Inclusion(79-93).Sense Publishers.

[9] 苏力.规制与发展:第三部门的法律环境[M].杭州:浙江人民出版社,1999.

[10] 严新明,童星.市场失灵和政府失灵的两种表现及民间组织应对的研究[J].中国行政管理,2011,(10).

[11] 句华.公共服务中的市场机制:理论、方式与技术[M].北京:北京大学出版社,2006.

[12] Kim,S.H.(2011).On the historical determinants of third sector strength:A qualitative comparative analysis.The Social Science Journal,48,641-650.

[13] 黄传会.为了那渴望的目光:希望工程20年记事[M].合肥:安徽教育出版社,2008.

[14] 中国福利基金会免费午餐基金——2011年度财务报告[R].

[15] 莱斯特·M.萨拉蒙.公共服务中的伙伴:现代福利国家中政府与非营利组织的关系[M].北京:商务印书馆,2008.

[16] Stephenson,M.(2013).The third sector and the governance of education.Journal of Educational Administration and History,45(3),370-384.

[17] 秦晖.政府与企业之外的现代化[M].杭州:浙江人民出版社,1999.

[18] Gidron,B.,Kramer,R.M.,& Salamon,L.M.(1992).Government and the third sector:emerging relationships in welfare states.San Francisco:Jossey-Bass.

[19] 扶松茂.开放与和谐——美国民间非营利组织与政府关系研究[M].上海:上海财经大学出版社,2010.

[20] 张钟汝,范明林.政府与非政府组织合作机制建设:对两个非政府组织的个案研究[M].上海:上海大学出版社,2010.

[21] 康晓光.中国第三部门观察报告[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[22] 教育部.中国特色社会主义理论体系研究中心.建立惠及全民的公平教育[J].求是杂志,2011,(19).

[23] 康晓光.权力的转移[M].杭州:浙江人民出版社,1999.

[24] Zimmer,A.(2010).Third Sector-Government Partnerships.In R.Taylor(Eds.).Third Sector Research(pp.201-218).New York:Springer.

[25] 王浦劬.政府向社会组织购买公共服务研究:中国与全球经验分析[M].北京:北京大学出版社,2010.

[26] 何增科.公民社会与第三部门[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

[27] http://gongyi.ifeng.com/news/detail_2012_01/11/11900315_0.shtml.

(责任编辑 张永祥/校对 一心)

Collaborative Partnership between Governmentand Educational Non-governmental Organizations fromthe Perspective of Educational Equity:A Study Based on the Comparison Between“Programof Developing Nutrition”and“Free Lunch Funding”

XIONG He-ni,WANG Xiao-fang

(1.Faculty of Education,Beijing Normal University;2.Faculty of Education,The Chinese University of Hong Kong)

One important aspect of educational inequity is that vulnerable groups have relatively limited education resources.In terms of compensating the vulnerable groups and promoting educational equity,government and educational non-government organizations respectively have their own functions,advantages,and limitations as well.Despite the differences,they share the same goal.It is of paramount significance to construct the partnership between government and educational NGOs,and to explore the various collaborative patterns.The following are three measures for constructing the partnership:(1)The government should transform its concepts and innovate the methods of social management so as to create better institutions context and conditions for the development of educational NGO;(2)New cooperative models between the government and educational NGO should be set up;(3)Educational NGO should improve their internal governance structures,enhance their social credibility,and improve their abilities to integrate the social resources and manage the projects.

educational equity;educational NGO;compensation for vulnerable groups;collaborative partnership

2015-08-15

熊和妮(1986—),女,海南海口人,北京师范大学博士研究生,主要从事教育社会学、家庭教育研究

G 52

A

1674-5779(2015)06-0013-07