依托学校建立乡级贫困民族农村社区学习中心的探索性研究

王 景,王 凌,2

(1.云南师范大学民族教育信息化教育部重点实验室,云南昆明 650500;2.西北师范大学西北少数民族教育发展研究中心,甘肃兰州 730070)

依托学校建立乡级贫困民族农村社区学习中心的探索性研究

王 景1,王 凌1,2

(1.云南师范大学民族教育信息化教育部重点实验室,云南昆明 650500;2.西北师范大学西北少数民族教育发展研究中心,甘肃兰州 730070)

随着西部大开发政策的深入和国家城镇化进程的推进,少数民族地区的生产生活方式正在发生实质性地变化,区域经济结构的深刻变化要求少数民族教育做出相应改变。在贫困民族农村地区依托学校建立乡级社区学习中心,通过发挥社区学习中心在教师培训、学生阅读、农业科技推广、民族文化活动等方面的集成效应和整合优势,可以在师资、设施、生源及其他办学条件较差的农村地区,大幅提升学生和教师的综合素质,在保障教育质量提高的基础上为社区发展和当地群众提供各种学习和交流的机会,提高当地社区民众的文化素质和技术应用能力,促进民族人口素质的整体提高和民族农村社区的和谐发展。

社区学习中心;基础教育;少数民族地区;社区和谐

一、学校发展与社区建设的有机互动能够助力农村教育发展

农村教育是一个复杂的社会现象,农村教育问题的解决既要依托于农村地方经济社会的发展,受农业社会诸多要素发展程度的制约,同时又要服务于地方社会,促进社会的现代化发展。由于农村社会经济发展水平相对滞后,对农村教育发展所需的客观物质条件供给不足,农村教育发展受到经费投入不足、制度建设不强、技术水平不高和人才资源不够等条件的限制,面临着许多由于外部因素供给不足而引发的诸多问题和困难。同时农业社会自给自足、小生产力为主的传统生产方式使得社会劳动力只需具备简单的劳动技能和生产经验就可从事物质资料的生产,满足日常生活的需求,致使地方劳动力市场对人才数量的吸纳能力不足,农业社会对人才质量的需求程度不高,农村教育发展的内生动力不强。因此,对于一个社会经济发展水平和基础教育发展程度都相对滞后的社会而言,贫困民族农村地区学校教育与社会经济发展的适应是一种低水平的消极适应。由于缺少教育发展的外源性推力和内源性动力,民族教育发展处于经济条件制约教育发展程度、教育对地方经济功能弱化的消极平衡。要打破民族教育发展与农村经济社会发展之间的消极适应,二者需要有一方先行,带动另一方快速发展。随着市场经济在民族农村地区的广泛渗透和国家城镇化进程的不断推进,贫困民族农村地方社会经济条件得到明显改善,社会经济结构发生深刻变化,对民族教育发展提出了许多新的要求。

新时期民族农村地区基础教育发展面临着诸多的问题。有些问题是教育内在规律作用的系统内部问题,如促进教师专业成长、推进课堂教学改革、开展校本教学研究、提高教育教学质量等,这些问题通过教育系统内部要素的协同整合与教育资源的有效配置可以得到有效解决。有些问题是社会经济发展不平衡和地区差异显著所引发的问题在教育上的反映,如地区间的贫富差距导致教育投入差距、学校地理条件的区域优势所引发的教师流动率高发以及农村青少年劳动力向城镇大规模转移导致的农村青少年辍学率反弹等问题。这些问题虽然与农村教育发展滞后有着重要的关系,但是仅从教育内部系统要素的协调整合入手很难解决这些问题。探寻学校发展与社区建设的互动模式可以成为贫困民族地区农村薄弱学校改进和社区和谐发展的较为可行的实践路径。

二、依托学校建立社区学习中心,促进学校教育实现育人功能和社区服务

农村社区学习中心在中国的发展最初是作为中国联合国教科文组织在贫困农村地区开展实施的教育扶贫项目而受到关注,其机构设立的最初目的是为正规教育以外的青少年儿童和社区群众提供非正规教育机会,通过提高农村劳动力科学文化素质来推动贫困农村地区经济社会发展,摆脱贫困地区由于大量青壮年文盲和学龄儿童辍学所导致的农村劳动力人口素质低下的社会发展困境。随着两基教育工作的落实,党和国家政府在全民教育领域表现出坚定的决心和正确的政策方略,中国两基教育由21世纪初初步实现普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的战略目标,到2011年中国已经全面完成普及九年义务教育和扫除青壮年文盲的战略任务。同时,随着改革开放成果对全国经济社会发展推动作用的凸显和西部大开发政策在民族农村地区的不断深化,民族农村地区经济社会取得了长足的发展,农业社会对从业劳动力素质提出了更高的要求,农村社区学习中心的运作机制和社区功能也应做出相应的调整。

如何发挥农村教育的育人功能和社会发展功能是课题研究的主旨要义。我们希望通过农村社区学习中心建设,一方面可以巩固农村基础教育在育人方面的奠基功能,另一方面通过实践创新基础教育与当地社会经济发展和文化传统相适应的教育活动形式,发挥农村教育对区域经济社会发展的促进作用。为此,课题组设计制定了四个实践目标:第一,通过培训活动提高相关人员的综合素质和实践能力,提高农村地区人力资源为区域经济社会发展服务的能力和水平;第二,通过阅读活动提高学生的文字理解能力和语言表达能力,为基础教育质量提高和学生学习成绩进步奠定素质基础;第三,通过校园民族文化活动形塑传统文化在整合人心、维护秩序和增强社会凝聚力方面的重要作用;第四,通过实用技术和科技推广活动,增强农村劳动力的从业竞争力,提高地方劳动者参与区域经济建设的能力。

课题组在云南省选取四个乡作为社区学习中心建设的项目点。课题组依据项目点的自然地理条件和经济发展水平,以及当地农村社区的教育结构特征和基础教育的办学条件和质量水平,依托当地乡级基础教育学校构建社区学习中心,以乡中心校为核心来联动与学校相关的事业单位、机构组织、社会团体和民众力量,通过统筹协调和综合利用各类教育资源,针对乡内社区民众和在校学生开展以增进学习机会和增强社会适应能力为目的的学习活动。

从教育体制结构来看,项目点的乡中心校(九年一贯制学校)直接隶属于区县教育局,负责对辖区范围内的学校(含幼儿园)进行指导和管理,对于全乡教育发展具有明确的引领示范和较强的辐射影响作用。因此,社区学习中心所依托的乡级基础教育学校以中心校为主,考虑到社区发展实际和学校组织人员的能力,课题组在村级层面也设立了两处社区学习中心,以探索村级层面依托学校建立社区学习中心的发展模式和实践成效。本文主要介绍乡级社区学习中心课题研究的开展和实施情况,对于村级社区学习中心的建设和发展情况不在讨论之列。

三、依托学校建立社区学习中心的实践模式

课题组一直致力于探索以学校教育促进民族农村学校和社区和谐发展的现实路径,旨在建构学校和社区和谐发展的良好生态,我们发现构建以学校为中心的农村社区学习中心在促进贫困民族地区农村学校教育“软环境”建设方面具有重要作用,同时通过发挥学校教育在社区发展方面的影响力可以改观贫困民族地区农村基础教育的城市化倾向,增强学校教育与农村社区经济发展和文化传统之间的契合度,促进农村社区民众由社区经济文化发展的被动适应者转变为能够创造条件主动参与的积极能动者。

自2011年开始,课题组根据课题研究的需要以及项目点的客观实际和现实需求,先后选取云南省临沧市临翔区忙畔街道、临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡、玉溪市新平彝族傣族自治县建兴乡和昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡等四个少数民族占主体的乡镇作为项目点。

在社区学习中心建设初期,通常需要一批资金投入以保证社区学习中心的组织构建和活动执行,这是社区学习中心发展的初始动力,也是课题组介入当地教育发展活动的一条作用途径。但是,课题组的资金投入毕竟有限,社区学习中心运作机制的常态化需要社区学习中心具备自主运作、可持续发展的能力,而这是评判社区学习中心成功的一个重要标志。我们致力于构建的社区学习中心是一种能够整合多方资源、借助各方力量、搭建平台促进各方对话理解,共建和谐社区的学习型组织。通过多年的实践探索和反思,课题组形成了以学校为中心的民族农村社区学习中心的可持续发展模式。

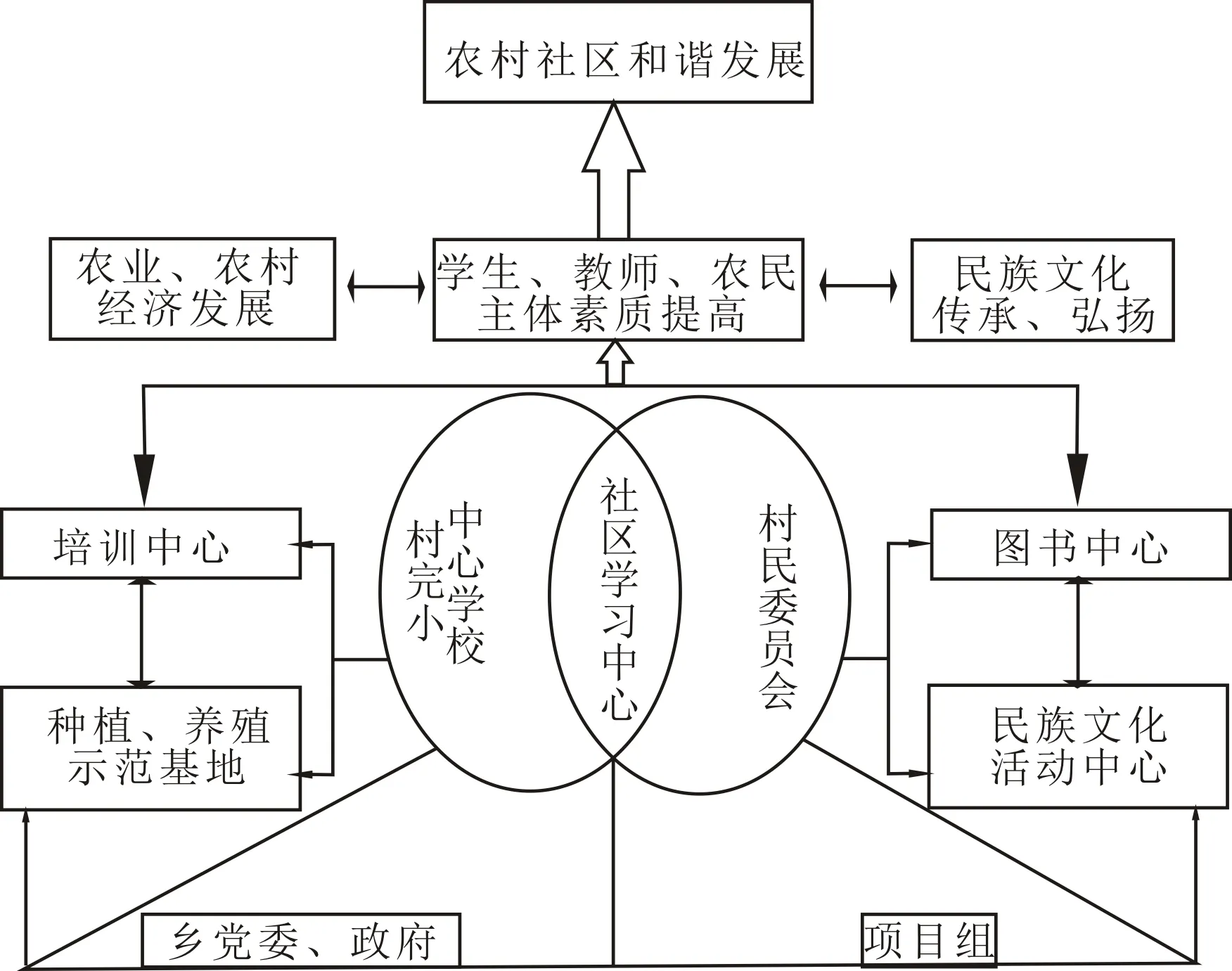

图1 农村社区学习中心发展模式图

基于四个项目点的探索性研究,我们基本上确立了以学校为核心,学校和乡镇、村民委员会合作,地方政府和教育部门支持,高校课题组引领的多元合作的民族农村社区学习中心发展模式。[1]由上图可见,社区学习中心由培训中心、图书中心、发展型基地和民族文化活动中心四个部分组成。各部分开展不同的活动形式,发挥不同的功能作用,其任务实现的最终目标是要促进教育发展的育人功能和社会功能。

四、依托学校建立社区学习中心的一切衡量标准以人的发展为根本

人力资本理论是现代社会经济发展理论的一种,它为教育与经济发展的关系提供了最为直接解释。人力资本的塑造途径有多种,但是教育是最重要的一条途径。因此,保障教育机会的公平性,提高基础教育质量,科学发展民族教育事业不失为促进民族地区跨越式发展的一条重要途径。“依托学校建立乡级贫困民族农村社区学习中心的探索性研究”致力于通过教育途径实现两类主体人群的发展:其一,通过增加学习机会和开展学习活动,提高农村适龄入学儿童的学习成绩和基础素质;其二,通过知识更新和技能发展增加社区民众的就业适应能力,使他们有机会获取手段和资源来改善生活质量和增强创富能力。基于此,在课题实施3年来,各项目点以实现课题目标为中心,创造性地开展了适宜学校教育发展需求和当地社会发展实际的教育活动,这些活动内容丰富而又各具特色,较好地实现了学校教育在农村教育体系和农村地区发展所应发挥的促进功能。

(一)以群体发展为任务驱动,培训提高社区学习中心人员的综合素质和实践能力

以学校为中心发挥社区学习中心对学校教育和社区发展的功能作用是课题设计的基本思路。提高社区学习中心的服务能力是我们一直在思考并且不断努力的目标。我们认为,人的发展是影响课题执行效果的关键要素。为此,课题组依托学校在社区学习中心设计开展了一系列促进不同群体发展的主题培训活动,这些人员主要包括教育管理者、教师群体和社区民众。

教育管理者的素质是影响课题执行效果的主要因素。高素质的教育管理者能够实现社区学习中心高效并且低成本地运作,同时由于教育管理者的身份地位和可支配资源的丰富性,其在相关领域主导地位的发挥能够使项目活动具备较强的影响辐射作用。提高教育管理者的领导能力和管理水平是社区学习中心培训活动的重要内容,具体包括规则制定、冲突解决、资源配置、教育信息获取手段与共享利用等方面的培训。

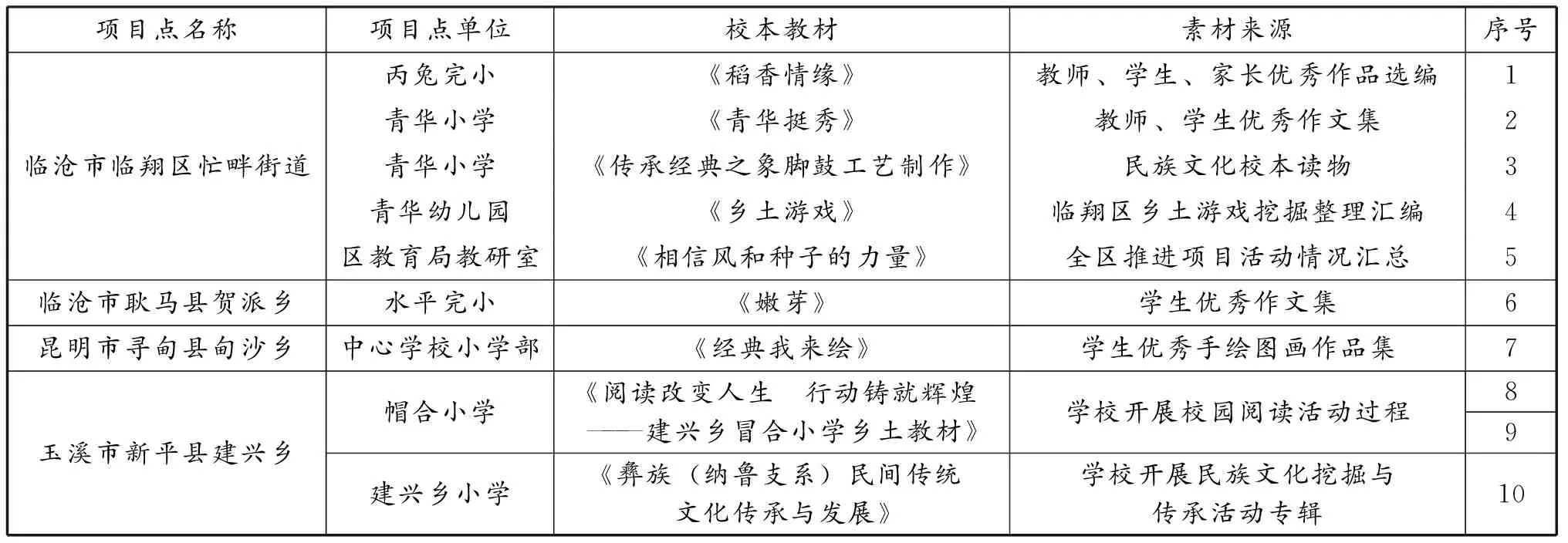

教师是学校教育的第一资源,教师队伍素质是学校教育质量的关键要素。项目点学校的教师群体是项目活动开展的主要实施者和具体参与者,提高教师群体参与活动实施的行动能力是社区学习中心培训活动的重要工作。教师群体发展的培训内容除包括课堂教学能力提高、校本教研活动训练、双语教学经验反思和教师职业发展规划等常规性训练以外,我们还开展了一系列以营造书香校园氛围和提高学生阅读能力为目标的教师情境创设能力和教学活动设计能力的培训,鼓励以教师为主体组织实施校本教材开发活动和校园文化特色活动来增强教师实践能力训练。项目点许多教师在参与项目活动过程中,编制出各具特色的校本教材和绘本读物,表现出较强的教学研究能力和行动参与能力。(表1)

表1 项目点教师编制校本教材成果一览(节选)

改革开放以来,民族地区的经济社会发展取得长足的进步,随着西部大开发政策的深入和民族地区工业化、城市化进程的推进,民族地区的经济结构已发生了实质性的变化。民族地区经济发展对人力资源结构和内容的需求亦随之发生相应的变化,具体体现在:需要劳动者教育水平的普遍提高、需要提供大量掌握先进技术并拥有较高劳动技能的劳动者和需要塑造具有开放视野与新的管理理念的人力资源等三个方面。[2]为提高民族地区社区劳动者的社会适应能力,项目点社区学习中心针对社区劳动者素质提高的培训活动以文化素质提高和实用技术培训为主要内容,同时亦提供亲子沟通技巧、卫生保健常识以及法制宣传和消防安全教育等方面的培训。

(二)建立图书资源中心,开展“大阅读”活动提高学科教学质量和学生综合素质

《科尔曼报告》指出家庭经济文化背景是影响学生学业成就的首要因素,其次才是教师素质和学校的设施与课程等。由于父母社会地位和经济财富占有率的差异,与家庭社会经济地位较低的学生相比,家庭经济文化背景较为优越的学生在日常学习和生活中可以得到更多的条件性支持和获得更多的发展性机会。因此,经济条件对于社会发展的规律作用同样适用于个体学业成就的获得,而这种制约作用在社会经济发展相对滞后、社区民众经济条件和文化素质普遍不高的农村社会组织中,其对于学生学业成就获得的负面效应会表现得更加明显。因此,帮助学生克服其家庭出身不平等所带来的学习障碍是贫困民族地区农村学校教育工作的重要任务,避免由于教育本身以外的其他因素造成学生认知学习和个体发展方面的限制。从这个角度来说,贫困民族农村地区基础教育公平原则的奉行遵守对于维护整个社会公平有着重要的现实意义。

近年来,中小学校标准化建设、农村中小学危房改造工程、农村寄宿制学校建设工程、农村现代远程教育工程等国家建设项目相继启动和实施,为改善农村中小学的办学环境和教学条件提供资金支持和制度保障,在学校硬件资源建设方面取得了卓有成效的实践效果。但是,农村薄弱学校基础教育质量发展问题并没有取得明显成效,家长和社区民众对农村教育的期望值明显不高。

提高农村基础教育质量,确保来自不同经济文化背景家庭的学生在农村学校能够充分发挥他们的潜能和尽可能多地获得发展的机会,是课题组开展项目以来一直关注的中心议题。我们发现,提高学生的阅读能力不仅能够提高学生的语文成绩,而且有助于学生其他学科知识的认知和理解,能够全面提高学生的学习成绩。苏霍姆林斯基指出,学生的智力发展取决于良好的阅读能力,如果要撇开阅读技能而要求学生掌握知识、发展智力,那只能使学生的智力变得迟钝,造成思想混乱和肤浅。同时,我们在项目执行过程中亦发现,通过培养学生的阅读习惯和提高学生的阅读能力,能够激发学生的内在学习动机和促进学生独立思考能力的形成,激发学生的好奇心和想象力,阅读对学生非智力因素的激励作用十分明显。大阅读活动在学生各门学科知识的学习和各种能力素质的培养方面都能发挥基础而关键的影响作用。

各项目点社区学习中心依据自身条件和发展需求,各具特色地开展了形式多样、内容丰富的校园阅读活动。玉溪市新平县建兴乡开展“读书工程”、“书香班级评比”、“图书漂流共享”等阅读活动,将阅读活动纳入学校的一项常规教学工作中予以制度化的执行。云南省耿马县贺派乡依托农村社区学习中心开展多种形式的学生课外阅读活动,并制定形成了一套相对完善的学生课外阅读活动实施方案,开展了班级图书角,每班每周两节大阅读课,每学期学生读书量化规定,学生读书笔记指导以及班级学生读书组织委员选定等一系列形式新颖又颇具特色的阅读活动。贺派乡通过开展诵读比赛、读书演讲、讲故事比赛、古诗擂台赛、读书手抄报展览、读书征文等各类读书活动,搭建学生阅读活动交流与展示平台,营造校园书香文化氛围。

社区学习中心藏书来源以课题组捐赠图书为基础,同时通过多种渠道筹措资金和获得图书捐赠等形式丰富社区学习中心的藏书量和藏书种类。图书资源中心主要面向教师、学生和社区民众三类群体免费开放。藏书类型的选择以满足这三类群体的实际需求为标准,把图书分为若干个流动单元,按照每月一循环的方式流动到全乡各个流动图书站,并设有专门的图书管理员,负责图书整理和借阅工作。

(三)开展多种形式的校园民族文化活动,形塑少数民族传统文化秩序在和谐组织构建中的积极作用

少数民族文化是少数民族共同体在长期的历史发展过程中共同创造并赖以生存的一切文明成果的总和。共同的民族文化不仅是民族共同体可以识别的符号,而且也是民族共同体存在和发展的精神维系[3]。在中国传统乡村社会的漫长发展过程中,少数民族文化在礼仪规矩、社交规范和社会关系结构的认知和实践中发挥着重要的形塑作用,成为少数民族地方建立秩序、组织社会和凝聚社会的重要手段。少数民族地区的农村学校亦可发挥少数民族文化在培育学生自组织能力和自我管理上的积极作用,引导学生感知和理解各民族文化中所蕴含的普适价值和精神追求,形成对真、善、美的正确认识,激励包括少数民族学生在内的全体学生向本民族或其他民族优秀特质发展,最终促进校园内生生群体、师师群体、师生群体和领导群体之间和谐校园文化秩序的形成,对当地文明风气的形成和少数民族地区社会的和谐稳定亦能起到积极的推动作用。

“反智论”在农村社会基层有着深厚的土壤。很多少数民族适龄儿童入学并非渴望“知识改变命运”,再加上连年增加的教育费用和逐年降低的大学毕业生就业率,他们更容易相信读书与成功并没有本质上的联系。他们将读书看作令人厌恶的事情,学业上接连的失败逐渐让他们形成了严重低估自己智力的习惯,于是追求学业成就以外的其他方面的成功成为了他们在学校生活的意义所在,如果对于学生的多样化需求不加以引导,另类成功的精神刺激很容易诱导学生引发各类反学校行为。课题研究发现,通过开展适宜的校园民族文化活动,不仅有利于推进健康有序的校园秩序建设,激发民族地区薄弱学校生动活泼、昂扬自信的校园精神风貌,而且多种形式的民族文化活动丰富了在校学生的课外生活,拓展了学生的活动空间和活动形式,改观学校教育“知识中心主义”的刻板印象,增进学校对多元学生群体的吸引力,满足少数民族地区学生个体对于基础教育的多样化需求。

结合各项目点社区学习中心开展校园民族文化活动的具体情况,主要从以下五个方面开展活动:编制并推广具有民族文化元素的课间操活动;民间艺人进校园传承民族手工技艺活动;组建校园民族歌舞队;全校师生共同参与的民族集体打歌活动 ;举办多种形式的才艺表演和竞技活动。

(四)创建发展型基地,提高社区学习中心多样化人才的培养能力

随着西部大开发政策的深入和国家城镇化进程的推进,我国民族地区的经济结构和内容都已经发生了实质性的变化,农业生产中科技含量不断提高,农业向规模化、集约型和效益型方向发展,传统粗放型的农业生产方式逐渐被淘汰,开始注重商品化和市场化。随着社会生产力的发展和市场经济的不断渗透,民族地区社会经济的转型进程将会进一步提速,其对人力资源的需求数量和复杂程度的要求亦会与从前大不相同。具备较高科学文化知识和一般的劳动技术已经成为民族地区社会经济发展对于普通劳动者素质所提出的基本要求,其主要的衡量指标就是接受完整的基础教育。

贫困民族农村地区基础教育事业发展相对滞后,其与区域经济社会转型相适应的问题亦有相当长的路要走。为提升农村基础教育服务地方经济社会发展的能力,项目点社区学习中心探索实践发展型基地建设,以提升在校学生和社区群众的劳动生产技能和实用技术应用能力为根本目的。经过三年的实践,各项目点社区学习中心现已开辟出学生勤工助学基地、马铃薯种植基地和竹鼠养殖基地等教育实践基地,为学生、教师和社区居民提供各类相关的实用技能训练和技术推广服务,取得良好的实施效果和社会反应。

实践证明,在贫困民族农村社区依托学校建立乡级社区学习中心可以改进薄弱学校的办学水平和提高教育质量,社区学习中心通过开展多种形式的教育活动可以增强学校与社区的联系,融通学校理想文化与社区文化传统之间的差异,提高学校服务地方社会发展的能力。

[注 释]

① 该图引自:王凌,曹能秀.依托学校建立民族农村社区学习中心的实践探索——以云南省寻甸县六哨乡、联合乡为个案[M]//杨小微.中国基础教育改革报告:区域研究2008.广西师范大学出版社,2008年,第33页。

② 打歌是少数民族男女在结婚等喜庆节日时跳的一种自娱性舞蹈,有乐器伴奏,边跳边唱。

[1] 王凌,曹能秀.依托学校建立民族农村社区学习中心的实践探索[J].教育研究,2008,(12).

[2] 李曦辉.民族地区经济发展与教育结构调整[J].民族教育研究,2009,(1).

[3] 曹能秀,王凌.论民族文化传承与教育的关系[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2009,(5).

(责任编辑 王鉴/校对 王明娣)

An Exploratory Study on Constructing CommunityLearning Centers Based on Township Schoolsin Rural Ethnic Areas

WANG Jing1,WANG Ling1,2

(1.Key Laboratory for Informatization of Ethnic Education,Yunnan Normal University,Kunming,Yunnan,650500,PRC;2.Research Center for Education of Northwest Ethnic Minorities,Northwest Normal University,Lanzhou,Gansu,730070,PRC)

With the speeding up of Western China Development and Urbanization process,the ways of production and life in ethnic minority areas have changed substantially.Regional economic structure is undergoing profound changes,which requires education systems for ethnic minorities to change accordingly.Through integrating the advantages in teacher training,students reading ability training,agriculture technology expansion,and national cultural activities,community learning centers based on township schools in rural ethnic areas will improve the quality of education and promote students’ and teachers’ comprehensive qualities.In addition,community learning centers exert a positive influence on improving local population’s cultural quality and technique application ability,therefore,help to enhance the overall quality of ethnic minority population and promote harmonious development of ethnic minority communities.

community learning center;elementary education;ethnic minority areas;community harmony

2015-10-19

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“边境教育安全与社会稳定发展研究——以云南为例”(11JJD880023)阶段性成果

王景(1984—),女,汉族,云南保山人,云南师范大学讲师,博士,主要从事少数民族教育研究

G 527;G 521

A

1674-5779(2015)06-0051-06