暴力与激情之间(下)

李炜 于是

七、坚决鄙视任何形式的模仿

马里内蒂无疑是史上第一名动用了所有媒体渠道来推广艺术的文人。他应该也是第一位把精力、想象力和财富集于一身的组织者,有能耐保证麾下的所有人士衣食无忧。但他绝非第一个想要颠覆传统的叛乱分子。从十九世纪末到二十世纪初,胆大妄为的艺术流派如雨后春笋,没有任何一个时代能与之相比。

最具革命性的当属立体主义。老实说,未来派的《技巧宣言》有时候读起来真像是在描述立体派作品(“我们的身体穿透了所坐的沙发”即为一例)。但借鉴也在所难免。不管未来派画家多热烈地呼吁:“坚决鄙视任何形式的模仿!”他们依然密切关注法国画坛的一举一动。塞韦里尼甚至住在巴黎,一天到晚和法国艺术家打交道。正是他向波丘尼详尽分析了立体派的长短。后者去巴黎侦察情况时,也是他带的路。

那是波丘尼第一次用未来派的身份出差,马上便发生了一件荒谬的事。生活再次模仿艺术,这次的蓝本来自塞万提斯。多亏马里内蒂宣扬有方,波丘尼的大名早已传遍了巴黎艺术界。他想必觉得自己的处境不止一点像堂吉诃德的;人人都在谈论他的丰功伟业,多半是些无中生有的事。“我在这里的年轻艺术家圈子里非常有名,”他忍不住在信中炫耀:

昨天在格雷特参加派对,一群意大利画家听到风声,知道我来了,整个晚上都在我们周围打转。最后,终于有人走到我面前,问我是不是波丘尼。我承认我是,但已把所有关于绘画的想法留在意大利,现在只想好好休息一阵,不想多说了。

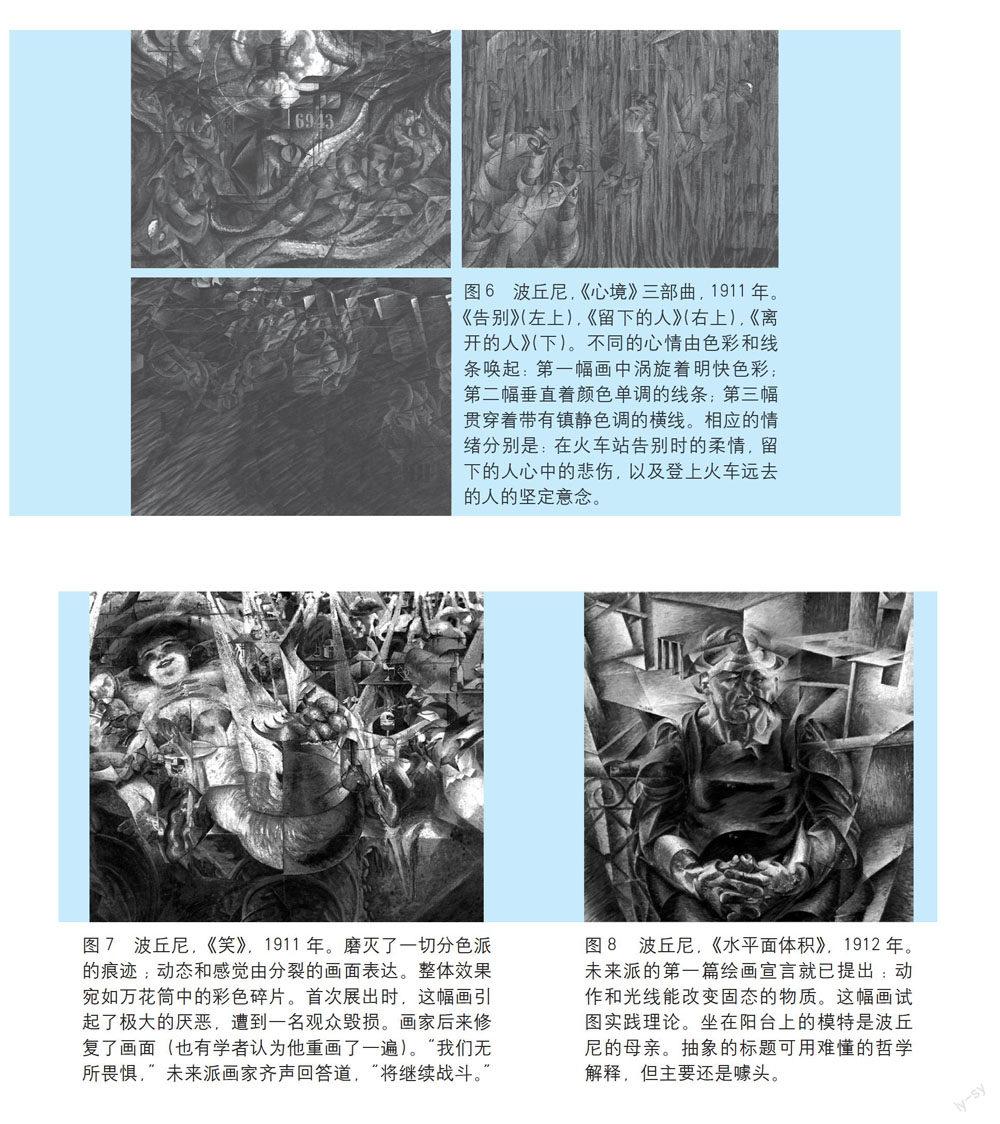

就连纪尧姆·阿波利奈尔(Guillaume Apollinaire)—巴黎前卫艺术的幕后大佬—也注意到了米兰的访客。“我还没见识过未来派的绘画,”诗人兼立体派的组织者承认,“但如果我没有误解这些意大利画家进行的实验,他们最想表达的是感受,几乎可说是灵魂的状态(语出波丘尼先生本人),并且要用最强烈有力的形式来表达。”(图6)

阿波利奈尔理所当然会好奇,他一向抵制不了新奇古怪的东西。更别提他出生在罗马,从小就说意大利语,直到十来岁才移居法国。

然而,对保守派以及爱争先恐后的前卫艺术家而言,未来派的先遣部队在法国登陆并不是件好事。奥利薇亚(Fernande Olivier)就没有一句恭维话,无疑反映了男友毕加索的态度:

一九一一年的冬天,令阿波利奈尔赞不绝口的马里内蒂突然护送了一批意大利未来派人士来蒙马特。他们自然来找毕加索。塞韦里尼和波丘尼都是急躁的狂热分子,连做梦都想让未来主义废黜立体主义……他们试着摆架子,至少在穿着上不落俗套、出出风头,但他们的手法太差劲了,往往只让他们显得可笑。

差劲的手法包括穿两只颜色鲜艳却又不配对的袜子。这一招显然没有打动奥利薇亚。不过也无所谓,因为她的敌意会变本加厉地还给她和她的男友。与毕加索会面后不久,未来派画家在巴黎举行首展。展览目录上的序言就是一篇宣战书(依然出自波丘尼之手):

虽然我们欣赏毕加索等人的英雄气概,觉得他们藐视商业化的作品、憎恨学院派的风格都值得表扬,但我们必须声明自己从骨子里反对他们的艺术。

他们固执地继续描绘静止的、凝固的物件,以及大自然中停滞的方方面面……我们则与之相反,怀着旨在未来的理念,坚持不懈地寻求一种史无前例的动感风格。

在未来派自己眼里,他们的独创性昭然若揭(图7、8)。可惜在别人看来,整个集团在视觉艺术方面都缺乏创意。阿波利奈尔在巴黎的展出中便被发现了另一位画家的明显痕迹:“波丘尼最好的画作就是受毕加索近期作品影响最大的那幅。”或许未来派在“某些”法国前卫画家面前可以“昂首挺胸”,但迄今不过是毕大师的“三流弟子”。“至于魅力,”阿波利奈尔最后再送他们一句美言,“他们根本不知道那是什么。”(看来袜子真的不能不配對:阿波利奈尔也注意到了他们脚上穿的。)

波丘尼马上用文章回击,标题就说明了一切:“未来派在法国被剽窃”。尽管如此,他还是没有和阿波利奈尔断绝关系。这多少证明了马里内蒂没看走眼。“波丘尼头脑敏捷,”未来派的创办人在画家身后会说,“攻击了各式各样的荒唐言行,像只牙齿尖利、但毫无恶意的小猎狐狗。”

不管阿波利奈尔是对是错,也不管毕加索是不是未来派绘画的灵感源头,模仿的罪名都会像条恶狗一样,到处追着未来派吠个不停(图9)。私下里,连他们自己也算不清这笔糊涂账。当塞韦里尼指出:“立体派的某些理论和我们的真理颇有相近之处。”他显然说出了大家的感受。但身为未来派成员,他又不得不贬立体派,说他们的目标“幼稚”。“从多角度或以解体式的方式描绘物体:工程师们早就想出了更好的解决方案,没必要重走旧路。”

八、势如破竹般地挺进各国首都

一九一三年,纽约终于准备迎接欧洲的前卫艺术。麻烦的是,罗马和阿姆斯特丹也打算主办展览。未来派必须作出选择。加上马里内蒂又离开意大利去当战地记者(这是他第二次报道前沿战事),余下的成员只能干着急。波丘尼向卡拉抱怨道:

我们势如破竹般地挺进各国首都的计划,现在完全毁了!这实在让我恼火,我立即就给马里内蒂写信,他肯定更没好气……要同时顾及如此多的合同与约定,难怪大难即将临头。不管怎样,如果马里内蒂想要在每座城市闪亮登场(他是对的),他就该亲自出面:战争确实美好,光是旁观都能带来喜悦,但我更在意我们自己的未来。

马里内蒂了解情况后,决定不参与纽约的活动。去了那里,他们就得和所有欧洲流派平分秋色,包括劲敌立体派。万一大众又把两种主义混为一谈,这岂不是自讨苦吃?

虽然听起来很有道理,事实却证明,这是一步重大的失策。那时候,还没多少人注意到,权力和影响力正在从旧世界转移到新世界。就艺术而言,巴黎或许还有一手好牌,米兰的未来派也觉得自己有同花大顺,但如今的庄家已换成了纽约。拒绝参加那里的艺术展,就等于切断自己未来的财源。

仿佛这还不够糟糕,纽约展览一开幕,美国记者不明就里,把所有现实主义以外的作品都贴上了“未来派”的标签,只因为这个词无需解释(不像其它前卫艺术派的名字,只有行家才晓得它们的来龙去脉)。这当然只是“无法理解”的委婉说法。但在老百姓心目中,“未来派”无疑是个褒义词,形容的是即将盛行的新潮流。又因为在这场展览中,法国展品远远超过了其它国家,对普遍的美国人来说,指向未来的艺术几乎就等同于法国艺术。要是他们想收藏这类作品,买的自然也都是法国货。(这种趋势的余波仍然影响着当今的艺术市场。)

等到未来派终于跨越了大西洋,他们上岸的地方却是旧金山,距离美国的经济文化中心纽约四千公里。时间也坏到了极点。一九一五年,战争已席卷了半个地球。在这种情况下,谁有闲工夫去管未来主义?

坦白地说,就连未来派自己也没工夫。保持中立十个月后,意大利也参与了大战。

九、欣赏榴霰弹奏出的交响乐

战争,马里内蒂不厌其烦地重申,“是净化世界的唯一途径”。暴力可以去除污垢,同时还能赏心悦目。运用从尼采那里学来的扭曲逻辑,马里内蒂解释道:

我们未来派追随的是进展、自由、危险、果敢和英雄主义……挚爱冒险的个性,习以为常的蛮勇,贴近生活的英雄气概—这些自然而然会滋生出对暴力之美的急切需求和精准理解。

长期鼓励同胞抵抗奥地利—焚烧那里的国旗、干扰“亲德派”教授的讲座、组织“极端暴力的反中立示威游行”(语出马里内蒂先生本人)—意大利宣战的消息自然让他欣喜若狂。“未来派的诗人、画家、雕塑家和音乐家!”马里内蒂高声呼喊道:

在战争期间,搁下你们的诗作、画笔、凿子和乐团。为天才安排的鲜血色假期已经开始!从今日起,我们只需欣赏灵感四射的炮兵部队投向敌方的榴霰弹!炮弹落下时的交响曲是何等震人心魄,造出的雕塑品又是何等疯狂!

未来派成员纷纷响应,包括和馬里内蒂一样定居在米兰的波丘尼、鲁索诺和圣埃利亚。但他们并不愿意隔岸观火;他们只想为祖国的荣耀并肩作战。

尽管他们说自己热爱速度和科技,米兰的成员最终加入的是一个由志愿者组成的自行车部队。幸好这些危险崇拜者仍有足够的机会踏上沙场,冲锋陷阵。抵达前线后不久,波丘尼在笔记本上匆匆记下这段话:

我们在猛烈的战火中进行。每有炮弹呼啸而过,我们就低着头,冲到石块后面。我们又脏又累,制服也都磨破了。已有五六天没洗过手和脸。但我们依然坚持下去!到了晚上,狂风四起,脚冻得冰凉,让我们无法入睡。

但他们也没有失眠太久。一九一五年底,自行车部队就解散了。这些志愿者在战场上多半是越帮越忙。他们没什么装备,没经过训练,不少人连身体状况都不合格。

休整期间,波丘尼回到米兰。除了照管自己的事业,他还努力自修,以便通过军官考核。但等待“重新当回战士”的日子拖得越长,压力反而越大。“现在的我,工作毫无规律。”他向布索尼坦言。大概也只有后者能了解他的心情。作曲家虽然置身战事之外,战争照样限制了他的自由,让他无法四处演出。

“我感觉不到平静,”波丘尼补充道,“尚未到来的征兵令让我拿不定主意。当然,我很高兴能再次为国效劳,哪怕参军会给我带来巨大的伤害。”

十、冷静地准备牺牲

哪怕是最独特的故事也能在一瞬间失去新意。历史总是流于凡俗。

就在波丘尼等待回到前线时,他遇到了一个女人。不消说,她已经结婚了。正如塞韦里尼所言,波丘尼老是搞些“错综复杂的风流韵事”。他似乎特别爱追有夫之妇,其中一名后来成了墨索里尼的情妇,还有一名邀请他回到位于俄罗斯的家,在丈夫的眼皮底下和他相处了好几周。

这一次,他的情人是科隆纳(Vittoria Colonna)同名同姓的嫡系后代。祖上那位不仅是意大利史上第一位著名的女诗人,还是米开朗琪罗唯一的女性缪斯、晚年的红粉知己。

尽管自己无数次宣布要把艺术史一笔勾销,波丘尼肯定还是惊喜交加,能以这种方式和文艺复兴大师挂上钩。还没认识马里内蒂时,画家在日记中写道:

米开朗琪罗!我怎么敢谈论他?我算哪根葱?……我崇拜他,我只能这么说!我不确定原因,但在工作和激情和痛苦和沉静的压力下,我一想到他带着谦卑及忧伤,和无与伦比的科隆纳在罗马卡瓦罗山顶的教堂里碰面—这总能让我得到慰藉。米开朗琪罗对佩斯卡拉侯爵的遗孀说了些什么?我只知道她劝他把希望寄托给上帝……

这是否能解释波丘尼遇到科隆纳的后代时画风大变?不是因为他把希望寄托给了上帝—未来派的成员几乎都是无神论者—而是因为终于找到了自己的缪斯。“我遇到你时,”他告诉科隆纳,“正面临着重重危机:有关艺术的,有关朋友的,有关生活的!你照亮了我,让我又有了目标,有了规律;你燃起了我的希望,提高了我的抱负!”

与此同时,他对意大利打的这场仗逐渐心灰意冷。战争既不“美好”,也无法“净化”,更不算是一段“假期”,哪怕它确实提供了大量的“鲜血”。也许,波丘尼已开始偏离马里内蒂提倡的彻底毁灭,在无意中投向布索尼青睐的“重新使用”。不像马里内蒂,布索尼不但不鄙弃往昔,还喜欢取之精华。最佳的例子莫过于他改编的一系列巴赫作品。

无论原因为何,那年夏天,在他再次冲入风暴之前,波丘尼创造出的作品完全不符合未来派的标准。那些画重拾了欧洲的艺术传统。这一点,在布索尼的肖像中尤其明显(图10)。波丘尼放弃了让他一举成名的主张,纵容自己年轻时对塞尚的热爱,让后印象派的画风再现笔端。这幅画里找不到一丝关于动态和感觉的复杂理论,唯有形式和色彩缔造出的单纯喜悦。

这是突破,是倒退,还是向未来主义请的一次短假?或许以上皆是。就在这时候,波丘尼不无骄傲地写道:“单枪匹马找出一整个世纪绘画的答案,这责任也未免太重大了。”不幸的是,他只能孤军奋战到这里。刚画完布索尼的肖像,他就收到了炮兵部队的征兵令。

任何人上战场都免不了有些不祥的预感,谁都明白最糟的结局是什么。波丘尼给情人写的最后几封信里,确实表明了自己已做好最坏的打算。万一真的出了什么事,他还要求马里内蒂替他组办一场画展,用收益资助他母亲日后的生活。

“明天一早我就要报到了,”他写信告诉科隆纳:

但我很冷静,不管什么样的牺牲,我都有心理准备。遇见你,我收获匪浅,若要我献出生命回报也是公平的。离开我母亲、我的画室,中止我的生活……不多说了!为了你,为了意大利,该发生的总会发生……我去了一趟画室,发现有一股废弃的味道,仿佛已经不属于我了。

写完信一个月,意外确实发生了。在欧洲,骑术一向是贵族运动,波丘尼入伍后才有机会学骑马。也许他急于求成,想用精通马术来缩短他和恋人的社会阶层之悬殊。那天,他骑的马突然失控。他被甩了下来,头先落地,抢救无效死亡。

十一、让“意大利”这个词

统治“自由”这个词

还有什么可说的?

圣埃利亚—他那一代最有前途的建筑师—也死于战争?

鲁索诺和马里内蒂都受了伤?

老实说,这些都不会影响大局,真正重要的是那次会面。在意大利参战的那年,马里内蒂见到了墨索里尼。这两人都有点肥头肥脑,都一样气焰万丈,都自诩是天生的领袖。难怪从一开始他们就互不信任。未来派的领导觉得意大利未来的领导是个粗鲁的骗子,墨索里尼则认为马里内蒂是个“地道的丑角”。

但政治的奇妙之处就在于:即便是互相鄙视也能相互利用。一战结束前,马里内蒂成立了未来派政党。一年后,党内主要成员连同其他党派的代表,都接到了墨索里尼的邀请。后者想要建立一个规模更大的组织。

有什么理由不加入墨索里尼的新党?马里内蒂不就一直坚称:“意大利”这个词必须“统领”所有其它词汇,包括“文化”“知识”“自由”和“真理”?“如有需要,批评的炮火可以對准国外,但绝不能朝内,对意大利开火。”“让一个比过去强大一百倍的意大利把罗马帝国从记忆中彻底抹掉!”这些话都出自马里内蒂之口,但放在墨索里尼嘴里其实更有说服力。

难怪马里内蒂一下子就被选入法西斯中央委员会,大家都知道他深谙宣传之道。幸运的是—不只对他自己一人,更是对整个意大利—未来派的掌门人并不愿意讨好百姓,他只想震撼世界。政治不过是一时的心血来潮。当墨索里尼开始反对他越来越多的建议时,马里内蒂只能用退党来抗议。不过,未来派的第二代干将中,有不少人留在墨索里尼身边,最后也都升了官,发了财。

法西斯主义足足风行了二十年。未来派自身的发展也不错,虽然没有一战前波丘尼等大将还在时那么耀武扬威。至于意大利,它确实容光焕发,仿佛重生了一样。在二战让这一切灰飞烟灭之前,马里内蒂会先死于心脏病。犯病前没多久,他还申请在俄国前线当志愿兵。那年,他六十五岁。

不像墨索里尼,马里内蒂并不是一个邪恶的政客—他更像一个疯疯癫癫的马戏团主持人。这一点,大家都认同。他创建的运动就没那么容易下台了。虽然不少未来派成员倾左,还有一些人想法古怪到无法归类—这其实包括马里内蒂本人。他那些匪夷所思的建议—把梵蒂冈驱逐出罗马、把婚姻制度废除掉—是极左派的理论,还是他独自痴人说梦?但谁都知道,近“墨”者黑。未来主义要如何洗清自己和法西斯主义的关系?

因为无论如何改编未来派的剧本,最后都离不开那一幕:墨氏的尸体被倒挂着,随风摇摆,哪怕他罪该万死,还是死有余辜。

对第一代的未来派画家而言—那些纯粹因为理想而追随马里内蒂的艺术家—那些渴望自己和祖国皆能在历史舞台上扮演更重要角色的年轻人—这一切又意味着什么?

原来他们演的并不是皮兰德娄的前卫闹剧,而是最传统的悲剧,尽管他们出场的第一幕确实精彩绝伦,扣人心弦。这出舞台剧的名字?当然是“二十世纪”。这岂不就是为何波丘尼和圣埃利亚必须毫无意义地英年早逝的原因?他们是在史上最残忍的戏中当上了明星。