《世界工厂》的工人叙事

夏侬·斯蒂恩 丁博

美国《时代》杂志每年都会为当年的“年度人物”授奖。二○○九年的最后一周—几乎正好是在赵川开始进行《世界工厂》这一项目的时候—《时代》将“中国工人”列为了这一奖项的候选人。对此,周刊编辑认为,面对不断发展的经济危机,中国工人让中国成为了“世界上增长最快的经济体,也让其他国家从中受益”。编辑们认为中国“正带领着世界走向经济复苏”,并将这一成就归功于“数以亿计背井离乡、来到中国繁荣的沿海工厂里打工的工人们”。

《时代》所讲述的中国工人故事颇富英雄主义色彩—在很大程度上,这成了一个关于奉献和由中国工人实现的世界经济奇迹的故事。美国人常常将中国工人视为美国工人的威胁,而《时代》却塑造了一个与之截然不同的对比。在美国,我们常常以为这些针对中国相互冲突的观点只是新近的现象,是对中国正在崛起的全球性经济与政治力量和中国自上世纪九十年代以来为全球劳动市场带来数以亿计的工人这一事实的回应。而另一个常常被忽视的事实是:在西方,“中国既是一个机会也是一个威胁”的观点早已有之。

话剧《世界工厂》的主要目的是,在中国内部引发对制造劳动本质的对话;这部戏一个意料之外的副产品则是对美国现有“双重中国论”一次非常必要的修正。它给我们这些身处中国之外的人提供了一种理解中国工人的方法,而不再仅仅将他们视作一种威胁或资源。政治和经济讨论常常认为高科技产业可以将美国工人从制造业向中国转移所带来的问题中解脱出来;而这部戏让我们认识到,高科技产业实际上仍然在依靠那些他们声称已经抛弃了的实践方式。而美国也正需要《世界工厂》所能激发的这种讨论。

事实上,美国人对中国工人的最初印象并不是针对“在中国的工人”,而是那些“在美国的中国工人”。十九世纪八十年代,当大批广东移民来到加利福尼亚(当时属于墨西哥的一部分)的时候,美国人才真正开始将中国人视作一股劳动力。不管是在过去还是当下,中国工人介入的,都不仅仅是消费品的生产(这是《世界工厂》所聚焦的问题),也包括了许多重要的基础设施建设项目。我想很多读者也一定注意到了,这样的项目发生在世界的每个角落。但中国工人的这些贡献往往都有其灰色的一面:项目当地的工人常常会因此被排除在项目之外。如更换旧金山海湾大桥的东半部分桥体,合同就被一家公司签下,最终,整段桥梁都是在中国制造,然后再运到旧金山。而加州的工人深受全球经济危机的打击,这一项目原本可以带来大量待遇优厚的工作。不过,将桥梁制造转移到中国,符合美国长期以来试图降低工人工资和安全条例的企图。所以,发展和发展中国家工人所面对的问题都尚未解决,而这些问题也确无简单的答案。

《时代》杂志的故事是一次缓和这个问题的尝试。那种把中国工人当作勇敢的移民和伟大的经济资源的叙述大多出现在一些商业媒体上,比如《华尔街日报》《纽约时报》《经济学人》等等(换句话说,都是些以投资人为主要读者群的媒体)。这种叙述把中国工人生活的艰难—特别是工作时间长、背井离乡—置于一种移民的叙述框架里,而这种移民叙事正处于美国自我迷思的中心位置。故事的这个版本倾向于将中国工人视作美国自己工业化故事的一部分,认为中国工人所经历的苦难和十九世纪末二十世纪初来自南欧和东欧的移民是一样的。在这个故事里,今日中国制造车间里令人窒息的工作时长与不安全的劳动环境,被类比于美国自己在一百多年前经济增长时所面对的问题;而中国工人们的移民历史则被直接投射到美国英雄主义式的自我认知之上—来自世界任何地方的任何人,不管出身如何,只要足够努力工作,都能提高自己的经济财富。这种叙事将中国工人和世界其他地方一样都视作是中国全球制造业中心地位的受益方,但却忽视了两段历史的区别,并试图模糊当代中国劳工问题的严峻性。

《世界工厂》触及了多个与中国当下世界制造中心地位相互关联的话题:在一个缺少管制的劳动市场中令人绝望的工作条件;中国国内被劳动迁徙打破的家庭;环境污染、工业化与劳工反抗之间关联的历史;中国从集体主义向个人主义的转型;以消费为基础的经济与社会问题;中国经济自由化与社会主义意识形态的冲突……特别地,这部戏梳理了许多极端的劳动条件,并拒绝认为这种经验一定能变为向上流动的阶梯;它在某种程度上抵消了《时代》杂志及其同类所提出的“社会移动与进步”的叙事。相反,《世界工厂》坚持认为工人们被限制在了这种劳动状况中,唯一的出路就是回到他们的家乡;而当初正是因为家乡的经济条件恶劣,才迫使他们外出打工的。这些故事所背负的沉重使向上流动的可能性变为一种幻想。《世界工厂》的关注焦点与工人作为一种经济资源的可能性并不冲突,这部戏不过是默认了非工人阶级在从工人的劳动中获益。但它列举了将人视作可开采资源所产生的人力成本,这种资源从一开始就是为了丰富他人而存在的。正如新实业家(可算是剧中一个主要的讲述者)所问的:“只要有人挣到钱就行了吗?”这部戏通过描绘正在发生的苦难,含蓄地提請我们去思考,生活于这样一个极度依靠消费的经济之中意味着什么,也去思考这富裕世代的系统中所隐藏的成本。戏中“历史中工人的脚步”(其中展现了十九世纪英国工业化与劳工组织之间相互关联的历史)一章敏锐地指出,这些并不是新的问题。这部戏坚持认为,那些激发了劳工组织起来的问题,至今仍未解决也远远不是历史。

也许《世界工厂》最重要的特点就在于,它让我们不仅关注工人们在身体上所承受的影响和伤害,也同时关注这种劳动结构所带来的情感影响。这部戏从离家父母和留守儿童两个角度,表现了工人家庭分离的问题,并指出经济拮据是工人离家打工的主要原因。这部戏明示了这些分离对情感造成的伤害,而这一点即便是在那些承认这一现象的叙述中也常常被忽略(比如《时代》杂志的文章)。在特别感人的一幕中,一个女工一边不断地跳绳,一边讲述她如何被工作弄得筋疲力尽,以及一个不断出现的、让她不断惊醒并尖叫的梦魇。一开始她并没有解释这个梦,直到这一幕的结尾她才道出了自己的痛苦,不仅仅是来自于恶劣的劳动条件,也是与孩子分离的结果。

《世界工厂》在深圳华侨城当代艺术中心的第二场演出吸引了大量本地工人来观看。当戏演到某一场景的时候,坐在我前面的一个女士当场啜泣起来,并持续了一段时间。这部戏有力地证明了,家庭分离所造成的情感伤害,是如何深刻地与由艰苦劳动本身所引起的种种焦虑和恐惧交织在一起。这幕戏以三位女工交叠的声音为间隔,她们各自描述了工作中的一系列安全与健康问题。一个女工讲了她遭受的背痛;另一个女工讲了自己如何偷偷把组长发的止痛药藏起来以减轻药力所引起的胃痛;而第三个女工面对极其严重的化工威胁,也许就要撑不下去回家了:“谁都不愿意到清洗室工作。所以她们就欺负新来的,说什么也不肯把我调出去。清洗室的空气臭得让人透不过气。那股酸味让我一直会觉得头晕,注意力也总是集中不起来。如果头痛再不好,我就打算回家了。”这些故事与跳绳女工不断重现的母子分离的梦魇交织起来,共同说明身体和情感的痛苦是同构的。跳绳女工所遭遇的家庭分离加剧了她所经受的身体上的痛苦,反之亦然,这就使得超脱其中任何一种困境的可能性都变得极低。

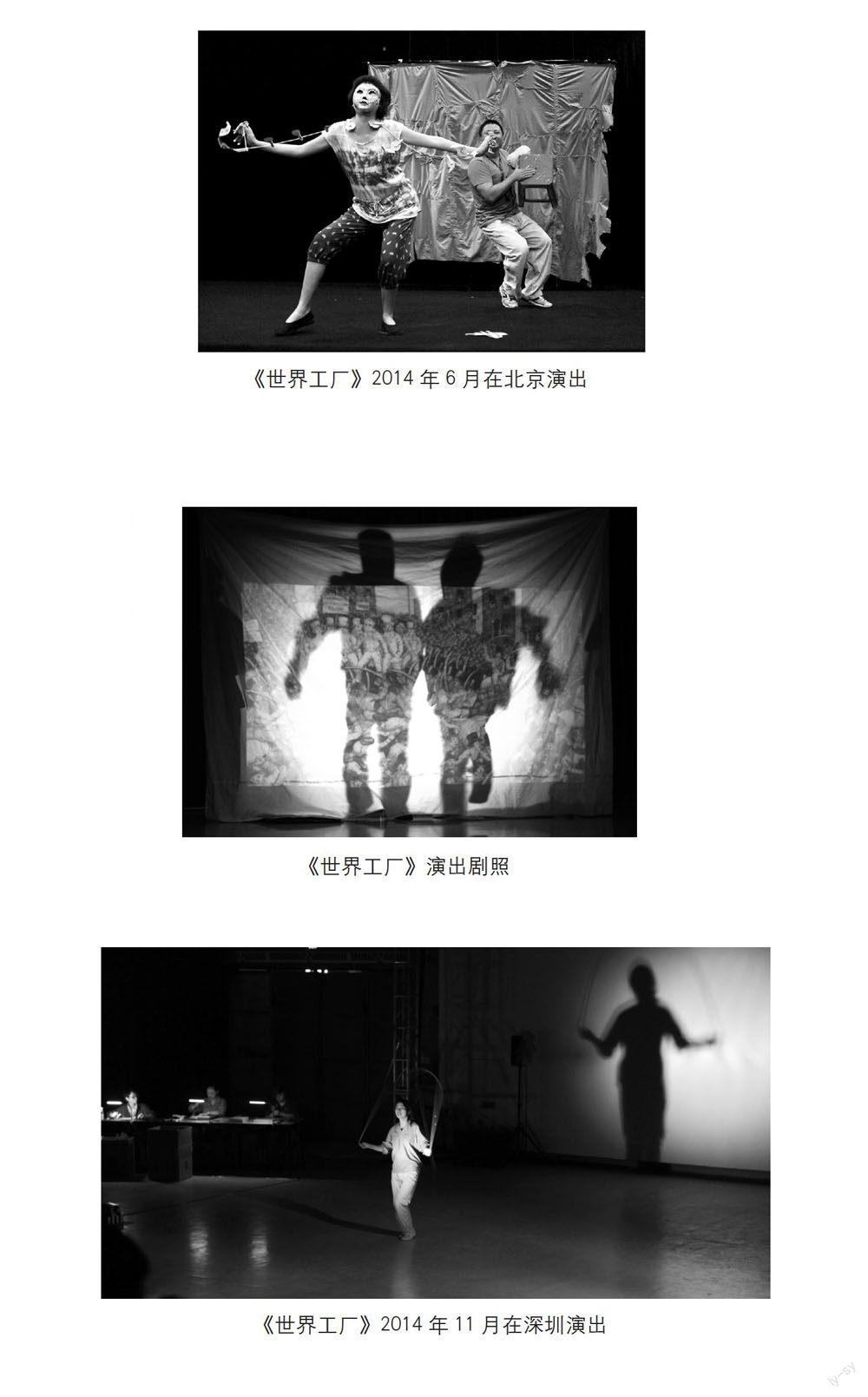

草台班所使用的剧场形式是他们重述中国工厂劳动经验的关键。很多剧团也许会倾向于依靠第一人称证言,草台班却使用了一系列不同的剧场形式来塑造劳动情况,而非简单讲述。小丑面具、贫困戏剧美学、音乐元素、观众参与、第一人称证言、多媒体投影,甚至有一小段京剧都在这部戏里出现。通过跳绳女工的那一幕,草台班创造了一种令人头脑发沉的重复和一种激烈的劳动节奏。在这一幕之前的一场群戏中,一群工人一遍又一遍地重复各自的独白。这些独白相互重叠,讲出了在工厂劳作时身体的动作:“左手从流水线上取下试验合格的零件,左手摆正所贴铭牌的位置,并倾斜四十五度。右手在拇指的作用下,分别在上下端盖上放好铭牌、条码和合格证。并用左右手的拇指同时用力向外,抹平铭牌。”这些令人筋疲力尽的身体动作指示,是为了能让生产线尽可能的快速和高效;可即使是在纸上读来它们也令人难以理解。每一次重复,工人的声音就变得更加急促,直至成为一片混杂在一起的、难以分辨的声响。最终,这些声音归于沉寂,工人们开始一同讲道:“我们的双手,十个小时内,每一个动作都是用秒表精心测算出。没有微笑,没有叹息,没有空隙,没有喘息,嗒,嗒,嗒,嗒,嗒,嗒,嗒,嗒。”指示的语言最终融合进工厂本身的机械声音,他们的工作变成了工厂本身的声音。

上述的策略常常以一种令人头晕目眩的方式结合起来:一个扭曲的个人故事接着一幕绞架与荒唐的幽默。跳绳女工之后,是一对戴面具的小丑表演者,其中一位扮演环境健康专家,详细地讲述了工业污染对健康的影响。在环境专家解释雾霾来源的时候,在他身旁的女丑角游戏般地将代表工业污染的面粉撒向了他。而在女丑角嘲笑他的时候,这位专家玩笑一样地模仿了化学污染所导致的呼吸衰竭和精神失常。在这一幕的最后,他们调笑道:

环境专家:我们的世界工厂,其实就是世界垃圾场!

女丑角:嘘— 這可是个大秘密,不能随便跟人说。

环境专家:得了吧,厂里头都知道!你以为只有我一个人是专家啊—

女丑角:啊?原来吕老师也不过是个垃圾堆里的专家呀,啊哈哈哈—原来,我们生活在一个脏兮兮的大垃圾场里啊!(指观众)那你看他们,他们怎么都还穿得西装笔挺人模狗样的,以为自己多干净呢……

通过指出观众自己也同样生活在工厂制造的污染之中,这部戏将观者的命运与工人的命运联系到了一起。这些急剧的情绪转换,使观众的那种代入或同情的反应变得更加复杂了;这部戏敦促观众去思考,工厂的情况是如何毁灭了他们自己的世界的。

不仅如此,这部戏也在提问:既然这样的劳动结构所生产的多是一次性消费品,那它所带来的人力与环境代价到底意味着什么?在工人们讲述了在生产线上必须不断重复的动作之后,一个无名的街头人物走上了舞台。此时,舞台上正在播放上世纪五十年代一部关于纺织工人的宣传片。而这个人沉浸在自己耳机里的声音里,在纺织工人的影像前起舞。在台上工人描述着制造劳动如何从英国转到美国,再到多个亚洲国家的同时,这个无名的街头人物狼吞虎咽地吃掉了工人递给他的一盒包子,并把那个由流水线生产出来的盒子随手扔掉了。于是,工人们又递上另一个盒子。他打开盒子,开始把玩起盒子里的电子鸟,可等到他对这个礼物也厌烦了,就也把它扔到一边,离开了舞台。这里,他对电子鸟的那种漫不经心和他对工人们的忽视是一样的—在整个演出的过程中,他从未意识到工人们的存在。他只是拿走工人们生产的产品,玩弄它直到它不再令自己兴奋,然后离开。可见,工厂的劳动系统不仅仅是压榨性的,它甚至并不是为了生产可持久的商品而存在。

更关键的是,《世界工厂》也更新了我们看待高科技世界的方式。在美国,高科技产业常常被视为一个后工业产业;在教育和劳工问题领域,政策制定者常常以为科技能够解决美国工人阶级所面对的种种问题。换言之,美国的政策制定者实际上在告诉反对劳动外包的美国工人,解决他们的问题的方法就是教育他们自己,成为科技工人。《世界工厂》不断地提醒我们,科技劳动是危险的、困难的,同时也远远不是美国对科技世界所想象的那样回报高、安全、“有创意”。清洗室的女工明确地指出了头痛和呼吸问题是由工作接触到的化学物质引起的。“流水线上的手”那一章里描绘了另一种生产电子产品的生活,为此,他们需要在一堆线路、管道、连接器、定子等等零件中工作,并连续十个小时无休无止地重复。

概言之,除了那些以研究、思考国际劳工状况为生或对此有政治热情的人,大多数美国人对中国工厂工人的劳动状况一无所知。因而在《时代》杂志上流传的那种表述,以及其反面表述(将中国视为一种威胁)在美国都极有影响。以效果而言,《世界工厂》打破了新自由主义社会逻辑中的一环;在其中,部分人口的不可见性和可弃置性构建了制度。这出戏代表工人有力地宣称:“我们还在这里。”如朱迪斯·巴特勒所说,这一宣言实际上是在争辩“我们还没有被丢弃……我们还没有安静地滑入公共生活的阴影之中;我们还没有变为构成你们公共生活那刺眼的缺席”。我们该如何改变围绕着劳动跨国迁移所进行的政治与经济讨论,才能使《世界工厂》这样的叙述至少能出现在这些讨论之中?我们不妨想象,如果《时代》杂志上科技工人的图片搭配的不是一个“勤奋工作换来的美好前程”的故事,而是那个跳绳女工不断从噩梦中惊醒并尖叫的故事,抑或是那个除了新人无人能忍受的清洗室里的化学威胁,又或是《世界工厂》开头那段对工人的讨论,情形会是怎样。虽然活动家和政治理论家们已经对“意识觉醒”的作用进行了大量的讨论,但如若我们仍将工厂劳动视为一种社会流动或经济威胁,那么劳工状况就永远不会进步。

本文原题为“打破全球化与‘中国工人的迷思”