革命与传统之间

李炜

“一七九六年五月十五日,拿破仑率领年轻的军队越过洛迪桥,一鼓作气挺进米兰,以示天下:恺撒和亚历山大千秋万岁后,终于有了继承者。”

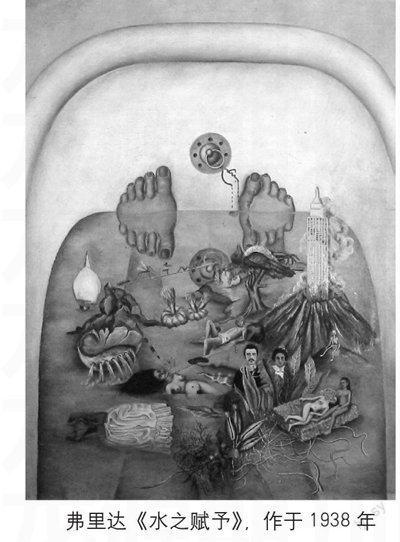

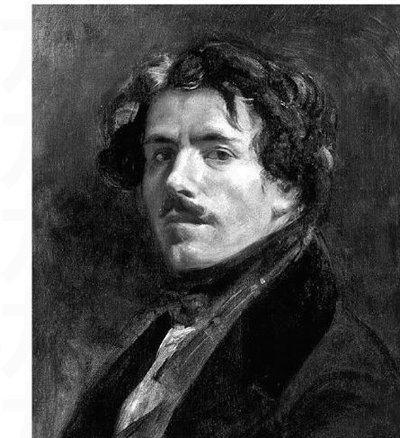

这是《巴马修道院》的开篇段落。在许多方面,德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)的故事也该像司汤达这本小说一样,大气恢弘、有声有色地起头。他显然拥有浪漫英雄人物所需的诸多特质,包括女人缘(图1)。

当然包括女人缘。

“早上好,我亲爱的堂妹”—借用浪漫小说的腔调,他开始写情书给他想得到的女人:

收到我信,你会惊讶吗?这突如其来的念头是极其诚挚的,但我还是期盼你不要纳闷;和最思念的人相隔千里,脑海里自然浮想联翩。虽然我常想到你,却不曾告诉过你。我想你会明白,无法相见,只让我越发遏止不了对你的思念。身在乡间,心空情盛。那些在喧闹、嘈杂的巴黎显得含糊而胆怯的欲望,隐居后却变得专横跋扈。我像个无足轻重的隐世僧侣在凄绝陋室中给你写信。等我一回到文明世界,肯定又会变得镇定自若,哪怕只是徒有其表。

虽然画家的堂妹已明珠他投,还有婚外情,情夫又是他的朋友,但她还是拜倒在他的魅力之下,先成为他的情妇,再转变成他最亲密的红颜知己,到了晚年还是他的“慰藉者”。

这倒不是说他被牵绊了。恰如司汤达笔下的人物,德拉克洛瓦的雄心壮志,谁也束缚不了。年方十九,他似乎已看透了自己的一生。他告诉当时的恋人(他姐姐的英国女仆):“我不会轻易丧失我的独立,这对艺术家来说是无价之宝。”

就在他即将追到另一个女人时,他甚至向自己保证,“对她的相思不会像热恋那样让人欲罢不能。这将是一段迷人的回忆,一朵路边的小野花,如此而已。”

确实这样。繁花落尽君辞去。工人阶级的百合,花街柳巷的玫瑰,贵族乃至皇族的兰花:他从没打算结婚,甚至没经历过一场刻骨铭心的恋爱。不像司汤达的浪漫英雄,他把自己的心全都交给了艺术。

有趣的是,德拉克洛瓦还真的认识小说家,后者也曾提醒他:“能让你伟大的事情,一件都不要疏忽。”想必是因为这世上没几个智者坚称“要伟大就得结婚”,德拉克洛瓦才能问心无愧地终生单身。

他放弃了一切,只为全心投入事业。

二十四岁时,他不惜违逆导师的意愿,参加了当年的沙龙展。虽然《但丁之舟》在很大程度上仿效了席里柯(Théodore Géricault)的杰作《梅杜萨之筏》,借着这幅画,小伙子还是赢得了瞩目(图2)。

或者该说,褒贬不一的瞩目。褒奖他的欣喜此画引出了一个值得关注的新手,贬抑他的则希望他就此停笔(多年后,甚至有人建议砍断他的双手)。有一点大家倒是都赞同:年轻人激情满怀,作品中的情感像波涛一样澎湃着。

可惜,在传统派眼里,任性狂放恰是最不良的行为。这些人遵从的是古典主义(如今一般称之为“新古典主义”)。如名所示,这流派纯粹以古代(尤其是古希腊)艺术为楷模。尽管没有一幅希腊画作幸存于世,他们依然认定古典绘画的特征是画面和谐、比例匀称,既有清晰的线条,又有缜密的轮廓。如果能用一句话概括,那便是十八世纪德国艺术史学家温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann)的名言:“高尚的简洁、静穆的壮丽。”

不消说,所有的理念都是说来容易做来难。到了十九世纪,古典主义非但没有复苏遗落的文明,反而陷入了学术的窠臼(图3)。对德拉克洛瓦这种有个性的人来说,死板只让人生厌。与其因循守旧,他宁可追随自己的直觉,迷失在诱人的色彩、激烈的情绪中。

尽管他明显不属于主流,甚至公然反对传统,《但丁之舟》还是被政府收购了。从这幅画开始,他一直没缺过官方的资助,哪怕拿破仑退位后,法国政局扑朔迷离,隔三差五地改朝换代。

能在动荡年代中加官晋爵的艺术家不计其数—最好的例子莫过于德拉克洛瓦的劲敌:古典派晚期掌门人安格尔(Jean Auguste Dominique Ingres)—但这些人多半是有头有脸的人物,享有学术界的支持、评论家的认可,甚至老百姓的喜爱。德拉克洛瓦显然不在其中。

这难免让大家狐疑满腹。画家的父亲确实做过国民公会的议员(还是投票赞成砍下路易十六脑袋的革命者之一),后來还当上了外交官,但这都是法国大革命时期的事情。随着波旁王朝的东山再起—路易十六的弟弟路易十八登上了王位后—这段往昔谁也不想再提。

根据当时的传言,画家其实是狡猾出了名的塔列朗(Charles Maurice de Talleyrand)的私生子。老狐狸足智多谋,在革命之前、之中和之后都官居高层。如果德拉克洛瓦真和这样一号人物有血缘关系,这确实能解释他为何备受礼遇。

似乎是为了巩固自己反学院派的立场,他在一八二四年展出《西奥岛上的屠杀》(图4)。在他的绘画生涯中,要求艺术当面对质政治的次数屈指可数。这幅画不啻为一场疾呼抗议,谴责土耳其军队不久前在西奥残杀了手无寸铁、期盼独立的希腊百姓。

如果《但丁之舟》已流露出一丝狂野不羁,《西奥岛上的屠杀》更是让画家的叛逆之心暴露无遗。公然违反古典主义的端庄稳重,明确表达政治立场,大量利用异国风情,还试图直接触动大众心弦—这幅画立即被视为对文明品味的极大侮辱。一名古典派画家不失时机地说:德拉克洛瓦并没有画出希腊小岛上的屠杀,而是屠杀了绘画艺术。从这一刻起,年轻画家成了保守派的眼中钉。

无论他的所作所为在别人眼里有多疯癫,他自己倒是有一套办事的逻辑。展出《西奥岛上的屠杀》后没多久,他在日志中写道:

我承认自己工作起来是有理有据的,虽然我并不喜欢那种合情又合理的画。现在的我已明白,我的坐立不安需靠活跃抵消,尝试千百种不同的办法,找到发泄之处,然后才能抵达我一直想达到的目标。我的内心深处潜在着某种黑暗的、必须得到安抚的东西。要是不能像一条蛇一样,在女祭司的手里翻滚缠绕,我完全提不起劲来。

或许正是为了迎合内心深处的莫名感受,他才创作了《萨尔丹那帕勒斯之死》(图5)。画面描摹的场景取材于拜伦几乎同名的诗剧。传说中的亚述末代君主不愿向敌人投降,决意献祭自身,在皇宫里搭设柴堆,和他心爱的女奴一起投火自焚。

德拉克洛瓦似乎觉得这样的剧情还不够刺激。他的版本描绘了一个暴君要求他手下的所有人(包括动物)都在他自杀前死去。“取悦他的任何物事都不能在他死后留下”—首展时,画家如此解释自己的新作。为了突显这念头的残忍,他让君主从容自若地躺在床上,一瓶美酒端候在旁。带着严酷的眼神,他望着赤身的女奴们在死神的怀抱中挣扎扭动。

考虑到十九世纪的风俗,把性和暴力混为一谈确实是自找麻烦。这一回,斥责德拉克洛瓦的不只是评论家了,连官方都提出警告,要是他不马上改邪归正,就别再指望政府的津贴了。

一个需要翻滚缠绕才有劲的人,想必不会轻易改变路数。但德拉克洛瓦确实没再画过这么恣意妄为的作品。然而,无意中他还是掀起了一股“东方”情色风(当时欧洲人口中的“东方”其实是中东)。不少画家很快便发现,向来被摒弃在艺术范围外的性主题,一旦搬到遥远的“东方”后,竟然也能堂哉皇哉地找到收藏家。

差不多就在“东方主义”席卷欧洲的时候,七月革命突然爆发,颠覆了法国史上最后一位波旁国王—路易十八的弟弟查理十世的统治。

身为浪漫英雄—至少有当这种英雄的条件—又生在革命时代,德拉克洛瓦自然替这场一连三天的街头暴动欢呼。他以新作《自由引导人民》(图6)庆祝人民推翻了一个不得人心的独裁者,同时迎来新的政权,虽然没过多久大家又发现,新上任的家伙也没好到哪里去。

但这是之后的事,先回到一八三○年。《自由引导人民》的画家和推翻压迫的起义者站在同一条战线上:这从画面中就能看出来。事实上,德拉克洛瓦可能还把自己画入了作品。屈膝在自由女神左侧,穿着燕尾服,戴着大礼帽,握着霰弹枪的男子—难道他的容貌不酷肖画家本人?

其实也无关紧要,不管是不是他自己,德拉克洛瓦都达到了目的。为了酬谢这首献给“光荣的三天”的颂歌,新政府及时颁发给他一枚荣誉军团的勋章。

值得一问的是,他到底有多拥戴这个被封为“公民之王”的路易-菲利普?因有大量中产阶级的资助,这个国王的另一个绰号是“资产阶级君主”。

根据画家一名朋友的说法:“在所有对资产阶级怀有根深蒂固偏见的人当中,我只见过一个比(德拉克洛瓦)还要蔑视他们的人物:福楼拜。”

但这里描述的是晚年的艺术家,不少激进分子迈入迟暮之年后都变得保守板滞。年轻时的德拉克洛瓦又是怎么想的?

“我一向不喜欢人群,”他在二十来岁时宣布,“也受不了他们喜欢的玩意儿。”

至于法国大革命,他自然也有一番独到的见解:

革命废止了所有信仰:像人类这么软弱无助的生物理所当然会寻求超自然力量的扶持,但革命却用一套抽象的词汇来取代:理性,正义,平等,权利。社会可以用道德准则来组建,匪徒也能用这样的词汇来自治。这些字眼和善良、温柔、慈悲或忠诚毫无共通之处。

即便他受不了大众,随着“公民之王”的上台,机遇还是纷沓而至。

对一个从没去过意大利、只能靠山寨版来品鉴大师杰作的艺术家来说,启程去北非,而不是罗马,确实有悖常理。但德拉克洛瓦就这么做了。凭借自己的想象,他画了不少“东方”情调的场景,又读了拜伦所有的“东方叙事诗”,显然他觉得有必要亲身体验一番这个传说中的乐园。

他在阿尔及尔和摩洛哥逗留了半年不到,在这期间填满了一本又一本素描册。像一个即将失去视觉的病人,他拼命把所有陌生景致都记录下来。后半生中,他会不断翻阅这些本子,从中汲取灵感。

如同他之前的拜伦,他确实对后殖民理论家口中的“他者”充满了兴趣,但又如在他之后的“阿拉伯的劳伦斯”,他对中东尊崇有加,显然不是萨义德(Edward W. Said)谴责的那种“东方主义者”。刚好相反,他认为自己在穆斯林世界里找到了早已在堕落的西方社会中消失的价值观。

“你会怎么想,”他在信中问一名朋友:

倘若一眼望去,躺在街头或修理破烂鞋子的人都有古罗马执政官的气派?像一度掌控世界的加图(Cato)、布鲁图斯(Brutus)那样的傲慢气质?这里的人拥有的不过就是一条可以带着行走、铺地睡觉、裹身下葬的毯子,但他们看起来却像大权在握的西塞罗(Cicero),称心如意……跟他们比起来,连古人都相形见绌。

“北非归来,我并没有做些什么—”多年后,他在日记中写道:“直到我把所有芝麻绿豆的琐事都忘光了,只留下显著且有诗意的部分。在这之前,我只是在求精求确,虽然大多数人都把精确当作真相。”

所以,他得等上足足两年,才会完成第一幅北非大作:《公寓里的阿尔及尔女人》(图7)。画面虽有明艳浓烈的色彩,但掌握得和谐恰当;也颇有情色,但缓和低调。德拉克洛瓦似乎终于明白,其实他无需煽情渲染,只要让画面本身蕴含的戏剧性流露出来,就足足有余了。

这窍门发觉得还真是时候。回到巴黎不久,生意便接踵而来,都是些大尺寸、用来装点建筑的作品。这恰好合他心意。他仰慕的大师几乎都挑战过这种任务,也都想出了独具匠心的方式配合建筑物的各种形状。现在轮到他大顯身手了。最重要的项目当属卢浮宫内的一幅天顶画。为了让自己的作品和挂在墙上的前辈杰作平起平坐,他还去了趟国外,以便研究鲁本斯(Peter Paul Rubens)的先例。他在日记中写道:

可怜的司汤达曾说(当时,作家已去世),“能让你伟大的事情,一件都不要疏忽。”这句话帮助我容忍比利时带来的厌烦。

不就是因为他不肯放过任何细节,不厌其烦地做了一切有利于他提高技艺的事,他才成了波德莱尔眼中的“最后一位文艺复兴大师,也是第一位现代画家”。

在波德莱尔看来,“现代”几乎是“浪漫”的同义词。两者都意味着反抗僵化迂腐的思考、观看和感受之道,而德拉克洛瓦正是反死板、反古典的叛军首领。

诗人会对画家推崇备至,多少和两人相差二十三岁有关。初次相遇时,波德莱尔还是个白面书生(图8)。虽然他已开始写作,但距离那本先让他臭名昭著,再让他名垂青史的诗集《恶之花》问世还很遥远。老实说,那时候的他对自己的才华毫无把握。“我何时才能学会把自身的不幸演化成……眼中的美景?”他在一首诗中问到。

更要紧的是,初识德拉克洛瓦的那段日子,他才刚—或即将—尝试自尽。“日复一日地入睡、醒来,我已无法忍受这样的疲惫不堪,”他若无其事地解释道。当然是装腔作势,但幸好他没死。

幸好—而且不只对他一人而言。他很快就会成为画家麾下最优秀的战士。

德拉克洛瓦倒是不缺拥趸,但他也老被臭骂。再过几年,他可以理直气壮地抱怨:“我被扔去喂野兽已长达三十年之久。”

其实,就算喜欢他的人也不见得欣赏他的作品。大仲马就这么说过:

他老是喜欢斗嘴,唇枪舌战时露出闪烁的机智,镶满了英明、新奇和精准的洞见……他妙语连珠打动了一席宾客后,女主人往往会待他离去时感叹:“德拉克洛瓦先生多有魅力啊!可惜他偏要画画!”

所以他才需要波德莱尔这样的人来诠释他画作的高超之处。“我该如何感激你再次证明我们的友情?”他有一回问道:

当那帮评论家对我恶语诽谤时,你挺身而出,战不旋踵……既然我有幸得到你的赏识,便能忘却他们的苛责。只有那些死去的大师才配得上你对我的这种厚待;你让我难以为情,却又欣喜若狂:这正是我们的天性使然。

重读这段文字,便能发现画家对诗人其实矜持有度。他满口客套话,没一句心声,连结语都是陈词滥调:我们受到赞扬时都难免沾沾自喜。与其确保两人友谊持续发展,他最想做到的,似乎是避免交往过密。

倘若画家和诗人的关系只是亲和,不曾深厚,这或许是因为,在为德拉克洛瓦辩护的同时,波德莱尔常把自己的需求和愿望强加到他身上,把他描绘成一个彻头彻尾的浪漫主义英雄(图9)。但就像画家的另一位年轻仰慕者注意到的那样,只有当他得到了透彻又诚挚的赞赏,他才面露喜色。在马屁精和误解者面前,他漠然不动。

所有问题其实都可以归结为一个词:浪漫主义。这是德拉克洛瓦一直不想加入的阵营。然而,从他出道的那一刻开始,却一再被要求在它旗下服役。

此外,还得考虑到他好斗的性格。十九世纪二十年代,比他小三岁的雨果也和他一样声名鹊起,很快便成为了浪漫主义在法国的代言人。不就是因为这原因—他不愿做别人的影子—当一个想讨好他的家伙称他为“绘画界的雨果”,他冷冷地答道:“你搞错了,先生。我是最纯粹的古典主义者。”

事实上,浪漫主义也好,古典主义也罢,充其量都是含糊的概念。哪怕是一个派别中最顽固的艺术家也无法不用到一些敌派的特征。这世界就只有这么多色彩,这么多词汇,这么多乐音,这么多道路,就算背道而驰最终也可能殊途同归。

所以,迫不得已的时候,德拉克洛瓦也只好让步:

他们说我是“浪漫主义”,如果这指的是我自由表达个人感受、我努力摆脱教科书上的风格、我憎恨学术派的公式步骤—那我承认:我不仅是个浪漫主义者,而且从我十五岁起就是了……

浪漫与否,他都像司汤达笔下的主人公,马不停蹄地争取比宿命更崇高的命运。即使快要迈入花甲之年,他也没改变作风。“我依然对学习抱有激情,”他在日记中记载道:

但不像一些傻瓜,我不会去学对自己没用的东西……很久以前我就放弃了那种学究气的自满。我离开学校时确实想通晓一切……时至今日,我已经懂得不去追求我领域之外的学问,虽然我仍旧贪婪于任何能开拓我思想的知识。我还记得—因为自己也老是这么做—司汤达曾在一封信中建议我:“能让你伟大的事情,一件都不要疏忽。”

如果德拉克洛瓦的日记给人的印象和他热血腾飞、豪情万丈的画作几乎截然相反,那是因为字里行间的他老是在沉思默想。虽然描人述事时他总是一针见血,但整体的感觉却是缠绵悱恻。画作与文字的差异,或许只有他自己说得清。

一八四九年春天的一个下午,他和好友肖邦坐马车在巴黎兜风。回家后,画家在日记里写道:

艺术不是俗人以为的那样:凭空出现一个模糊的灵感,然后挥洒自如地描绘出万物的形象。艺术是纯粹的理念,通过天赋来改造润色,但必须遵循一定的程序,并受制于更高的法则。这让我再次想到莫扎特和贝多芬的差别……

接着,画家分析了两位作曲家,但还是更赞同讲求格律的莫扎特,而不是漠视规则的贝多芬(连同鲁本斯,莫扎特是德拉克洛瓦日记里最常提到的艺术家)。

既然如此,他自己的作品为何不像恪守原则的古典主义,亦非看似无章的浪漫主义?但这恰是原因所在:两派的特征,他其实都有。他挥洒自如的不是模糊的灵感,而是纯粹的理念(图10)。难怪他老是在日记里沉思默想。这是他创作的另一种形式。

“许多人看画就像英国佬在外旅游,”他晚年时向波德莱尔解释道:

鼻尖贴在导游手册上,一心一意想要了解一个国家的麦子以及其它谷物的产量。同样的道理,评论家老是想要了解一些无关紧要的因素,以便证明自己的观点。不管什么作品,只要不符合他们的尺寸,就无法让他们满意。如果一幅画什么都不证明,只想提供愉悦,他们就觉得被欺诈了。

或许这才是德拉克洛瓦创作的首要原因:愉悦。他甚至宣称:“绘画的初旨就是为视觉制造盛宴。”不过,热衷于把对立的事物搅合在一起的他,又觉得“绘画不过是一座桥梁,连通了画家和观赏者的思维”。

但即便在举行盛宴、享受愉悦之际,他也没忘记职责:

午餐前,我画了几匹马,还有几张速写,记录了我在岩石上幻见到的一些形象。作画时,我不禁想起司汤达的忠告:“能让你伟大的事情,一件都不要疏忽。”

如此看来,他在晚年绘制的那些花卉和风景也同样是出于对愉悦和职责的双重需求。虽然为一座又一座建筑绘制大型的壁画、天顶画让他筋疲力尽—他曾这样描述自己的一天:“到了傍晚,我就像个跑了六十英里的家伙。”但他依然挤出时间和精力在花园里漫步。无论作陪的是堂妹还是小说家乔治·桑,仅仅看看鲜花,闻闻花香,似乎就能让他欢喜迷醉了。

生命的最后岁月里,德拉克洛瓦被封为法国荣誉军团的司令。没多久,他的第八份申请书也被美术学院接受,他终于当成了院士。

这一切都像是福楼拜想出的讽刺情节。别人也就算了,为什么连他这么一个革命者也愿意被招安?他給波德莱尔的理由听似玩笑,却又不比任何一个认真答复离谱:

我亲爱的朋友,如果我的右臂瘫痪了,院士身份能保证我还有教书的资格。要是我还剩下几口气,学院甚至会支付我买咖啡和雪茄的费用。

所以,一个本该是浪漫小说的故事,到了结尾却变成了哲理讽刺作品。恰如伏尔泰《老实人》的主人公,德拉克洛瓦的一生到头来似乎只证明了有必要照顾好自己的花园。

但一个不断和传统抗争,也用同等的意志力坚决不卷入别人旗帜下的战役的人—这样一个英雄,谁又有资格指责他,说他就算上了年纪也不能在花卉中寻找伊甸园?

也许真正的问题在于故事的开头。更好的写法难道不是“一七九八年四月二十六日,德拉克洛瓦来到这世界,通过异禀的天赋,独特的个性,刻苦的勤勉,慢慢打造出一片江山,以示天下:米开朗琪罗和鲁本斯千秋万岁后,终于有了继承者”?