永恒与名望之间(上)

李炜

一名文艺复兴时期的画家—这里叙述的是他的故事。

他一人的故事?

不可能。哪怕是最顶尖的大师也无法在真空中创作。

所以,这故事起码得由两名画家主演,甚至更多。

问题是,只要多涉及一名艺术家,情节就会从独自奋斗转变成互相影响和竞争。形影相随的往往还有嫉妒,甚而怨恨。至于友谊—单纯的、毫无利益的友谊—通常只出现在童话里。

第一回合:米开朗琪罗对决达·芬奇

所以,“一名”文艺复兴时期的画家。拉斐尔。

他的故事要到青春期过完后才真正开始。那时,天下名声最响亮的两名艺术家正斗得不可开交。

其实在决战前,达·芬奇和米开朗琪罗就彼此嫌恶了。虽已年过半百,达·芬奇照样浮夸招摇,周围也总是簇拥着年轻俊男。他喜欢华丽的服饰,尤其是粉紫两色。他讲究卫生习惯,飘逸的长发永远整得一丝不苟。米开朗琪罗则刚好相反。他不爱与人为伍。他外表不拘小节,总是一脸胡须,一头乱发,可能还一股汗味。他举止粗俗、言辞不恭,还是个小伙子的时候就被教训了一顿,留下一个被打歪的鼻子做纪念。

两人十有八九都是同性恋(达·芬奇甚至卷入过一桩男妓的丑闻事件),终生也都被性欲困扰(米开朗琪罗很可能一直到死都是处男)。但一个阴柔瘦削,一个粗犷壮硕,完全不合对方的胃口。至于年纪,虽然米开朗琪罗比达·芬奇小将近两轮,各方面的成就却不比前辈逊色。

所以,年龄的差距妨碍了他们彼此走近,截然相反的个性让他们无法融洽,在相同领域的禀赋又促使他们把对方视如寇仇。

这么一来,若前辈老是在文字里含沙射影,也算通情达理。他坚称绘画高于雕塑,因为后者无非是“最呆板的一种操练,常常带着汗水,外加灰土”。一脸大理石粉尘的雕塑家免不了“活像个烤面包的师傅”,连“住处都脏乱不堪”。

至于绘画,达·芬奇认为一个货真价实的艺术家必须:

从解剖学的角度了解骨骼、肌肉和筋腱,以及它们如何运作,继而了解不同的动作和姿态是由哪根筋、哪块肉牵引的,以便在作品中凸显这些部位。很多人以为把全身肌肉筋腱巨细无遗地刻画出来就代表自己画技高超,但画出的只是一个个如木僵硬、毫无优雅可言的躯体,不知道是人还是一袋胡桃,是肌肉还是一捆萝卜。

从这两段关于雕塑和绘画的评论可见,达·芬奇的靶心是米开朗琪罗:当时最受推崇的雕塑大师,在画中也特别喜欢描绘肌肉发达的裸男。

不消说,晚辈根本不屑大师眼中的理想形象,亦即“衣冠楚楚地坐在画作前,轻拂画笔,涂抹美色”。再过几年,他甚至宣称油画只适合供妇女和懒汉消遣。对他这样一个男子气概十足的艺术家,凿子和榔头才算是工具。

根据当代文献,米开朗琪罗至少有两次当众侮辱了达·芬奇,嘲讽后者多年前无法用青铜铸造一匹马。长辈不知如何抵挡这样的抨击,气得满脸涨红,羞愤难当。这确实戳中了他的痛处。尽管大师费尽心思,还是无法完成委派给他的一尊巨马雕像。当然这也将成为他创作的一大特色:竣不了工。

两个冤家在一五○四年正式对峙。一年前,达·芬奇接受了佛罗伦萨政府的邀请,为议会厅绘制一幅壁画。几个月后,米开朗琪罗也拿到了相同的项目。绘画的题材是佛罗伦萨打胜其它城邦的两大战役。

也许市政官员对大师之间的宿怨一无所知。更有可能,他们不仅清楚,还希望鹬蚌相争,从中获利。一名艺术家负责一面墙,画一场仗。两人背对背同时创作;两件作品完成后面对面一起展览。势均力敌的较量想必能让双方互不相让,耗尽心血造出两件跨世巨作。

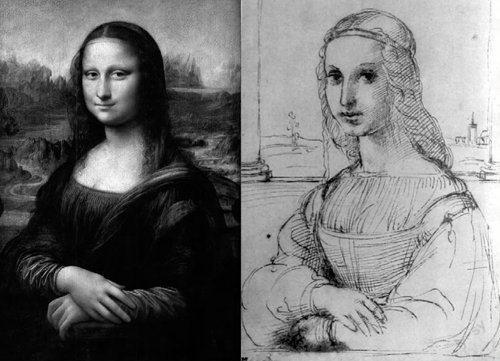

老实说,额外的动力一点儿也没必要,两人在各自领域都已登峰造极。达·芬奇在几年前画出了《最后的晚餐》;此时他开始绘制一幅小小的、后人将称之为《蒙娜丽莎》的油画(图1)。

米开朗琪罗也刚完成一尊令所有鉴赏家叹为观止的雕像:《大卫》(图2)—在政府官员还在替它寻找安装处时,达·芬奇坚决主张把雕像移到一个不起眼的地方,以免“妨碍市政典礼”。换言之,他没被年轻人的作品打动,也不想让太多人景仰它。

至少在一开始,两名大师都倾尽全力,在各自的工作室里勤勉策划,以便及时呈交草图。但事情差不多就到此为止。没多久,米开朗琪罗离开了佛罗伦萨,教皇召他去罗马,赋予他更荣耀的使命;达·芬奇也离开了,虽然他还会回来,试图完成湿壁画的任务,但他的另一种独门秘笈也将登场:使用最蹩脚的材料。据时人记载,颜料上墙没多久,就开始溶解,整幅画在大师眼皮底下渐渐消失。也许,这恰是达·芬奇一直需要的借口,让他无须毁约就能放弃项目。那时候,他的心思早已飞到别处。他想造一台飞行器。

可怜的佛罗伦萨,美梦落得一场空。两位大师加上两幅壁画竟然等于零。到头来,连两张草图也没能流传下来。

要是拉斐尔没在一五○四年来到佛罗伦萨,这些逸事也不会卷入他的故事中。

虽然他只带着一封推荐信来到大城,但他待人接物总是彬彬有礼,很快便和大家混熟了。不过,就算他见到了两位大师,大概也没给他们留下印象。不仅因为他年轻—年仅二十,比米开朗琪罗还要小八岁—更是因为他没什么成就。

如果他想名垂青史,确实来对了地方。十六世纪伊始,佛罗伦萨是意大利最重要的都城,在文化、艺术方面远远超过了罗马。但这样的局面很快就会扭转,多亏几位雄心勃勃的教皇和一些艺术家的奉献,包括米开朗琪罗,以及拉斐尔本人。

一个乳臭未干的小伙子竟然改造了罗马的形象?

这正是他的非凡之处。别人要花一年光景去吸收的知识,他似乎瞥一眼就懂了。后来,米开朗琪罗会抱怨,拉斐尔的艺术修养都是从他这里学去的。但大师此言差矣,事实上,几乎每个画家都让拉斐尔有所收获,尤其是他早年的导师佩鲁吉诺(Pietro Perugino)。

第二回合:拉斐尔对决佩鲁吉诺

事实上,不仅是艺术家,雇主之间也总在竞争。拉斐尔一生中最好的例子莫过于他去佛罗伦萨之前完成的那件作品。委托方是小镇上的权贵人家。他们非常钟爱附近城里的一幅祭坛画,便让画家给自己复制一份。

或许“复制”不是最恰当的字眼。如果人家想要一模一样的东西,绝对可以找佩鲁吉诺再画一幅,但他们却转向了拉斐尔。后者虽然师从佩鲁吉诺,想必那时已开始崭露头角,在当地小有名气。委托方要求他“尽可能”画得和原作一样。但任何一个稍有自尊的艺术家听到这种指示,都会觉得有义务作出改进;拉斐尔当然也不例外(图3)。或许这么做会让导师无地自容,但后者只能怪自己。和那些名誉或许得之太易的人物一样,佩鲁吉诺完全不思进取。

这确实有点可惜。刚出道时,佩鲁吉诺堪称先锋。兴起于北欧的油画才开始传到南方,他便学会了个中技巧。不但如此,他还是韦罗基奥(Andrea del Verrocchio)的徒弟,和达·芬奇一起,做了好几年的学徒。当年,韦罗基奥画室里的另一名学徒是基尔兰达约(Domenico Ghirlandaio),后来成为了米开朗琪罗的老师。所以,佩鲁吉诺师出名门,技艺超前,自然让拉斐尔的父亲桑迪(Giovanni Santi)彻底折服。

桑迪也是个画家,虽然在瓦萨里(Giorgio Vasari)眼里,他“天赋不高”。既然瓦萨里不仅书写艺术传记,自己也是个卓越的画家,他的评价显然不容轻忽。

不过,说句公道话,评价高低都无关紧要。在那个年代,画作不仅提供了宗教教育,还是一种大众娱乐,更可以炫耀雇主的财富与地位。所以,桑迪非但不缺活儿干,还在乌尔比诺城的君主手下当上了宫廷画师。

身为画师之子,拉斐尔想必进过宫廷。不就是因为他见过世面,成年后才能在权贵富人的圈子里悠然自得,左右逢源?他肯定也看过父亲作画。桑迪只有这么一个宝贝儿子,如果没把看家本领教给他,也未免有点说不过去。

不论父亲教给儿子什么,终究不能圆满。桑迪英年早逝,他的妻子走得更早;拉斐尔十一岁就成了孤儿。但儿子从父亲那里继承到的东西还是很明显的,至少对米开朗琪罗这样的行家来说。他认为拉斐尔早期的风格混合了桑迪和佩鲁吉诺。只可惜这两人都不在大师眼里;有朝一日他甚至会当面奚落佩鲁吉诺,说他“在艺术方面成事不足,败事有余”。

好在桑迪在世时,米开朗琪罗只是个小毛头。去世前,他把儿子托付给佩鲁吉诺。也许拉斐尔当即去了后者的画室做学徒,也许他要再等几年才去当助手。不管怎样,佩鲁吉诺对他的影响确实重大:父母双亡的小伙子需要一个榜样。这也能解释他日后那种融会贯通的风格。无论是否刻意为之,他效仿了所有比自己年长、比自己优秀的艺术家。

但他从佩鲁吉诺身上学到的所有东西当中,最重要的那一点反而无法显露在作品中:绝不能像老师那样止步不前,反复使用同样的伎俩,制造出一幅幅大同小异的作品。这么做的下场是迅速被时间淘汰。

第三回合:拉斐尔对决米开朗琪罗

在一个完美的世界里,拉斐尔轻而易举赢过佩鲁吉诺的消息会一路传到教皇那里。可惜这世界一点儿也不完美。根据瓦萨里的说法,拉斐尔是在亲戚的引荐下才得到教宗大人的瞩目。中间人是梵蒂冈的总建筑师布拉曼特(Donato Bramante)。

教皇的召唤来得正是时候。时年二十五岁的拉斐尔,无比渴望大展宏图。他在佛罗伦萨的那些日子无甚建树。不是他不努力,而是因为达·芬奇和米开朗琪罗在那里的荣光太强,谁也无法盖过。

比起佛罗伦萨,罗马简直是穷乡僻壤。但这恰是尤里乌斯二世中意的局面。拥有“Il Papa Terribile”(令人生畏的教皇)这样一个绰号的人物,自然不怕挑战。他一肩挑起了规模庞大的形象工程:重塑梵蒂冈。为此,他需要全天下最好的艺术家和建筑师。

一开始,尤里乌斯找来米开朗琪罗是要他建一座陵寝,待他驾崩时启用。没过多久,教皇可能又觉得来日方长,不如先派给艺术家其它任务。

因此,拉斐尔到梵蒂冈报到时,米开朗琪罗已有好一阵子天天爬上亲手搭建的脚手架,在西斯特教堂里仰头作画。那时,他几乎解雇了所有助手,决定独自挣扎。他在诗文中描绘了追求完美的艰辛:

胡须朝天,紧贴着后脖颈的

是我的脑勺……

画笔高举,挥洒在我脸上的

是一滴滴鲜艳的颜料……

其实,天顶画是米开朗琪罗最不想接的项目。在内心深处,他始终觉得自己首先是雕塑家。但谁敢违抗尤里乌斯的指令?有一次,尚不知天高地厚的他就偷偷溜回了佛罗伦萨,明摆着是想逃工,但教皇马上把气撒在艺术家的故乡上,甚至暗示:如果臭小子不立刻返回罗马,梵蒂冈将不惜与佛罗伦萨宣战。

但这个令人生畏的雇主偏偏看上了拉斐尔。似乎不费吹灰之力,小伙子献上了一幅又一幅佳作。没多久,尤里乌斯甚至遣散了先前召集的一群画家,包括佩鲁吉诺。后者本该和自家门徒一起装饰教皇的几个私人房间,但他尚未完成的壁画,和所有其他艺术家的一样,都被仆人从墙上刮得一干二净,留待拉斐尔重新创作。这一回,佩鲁吉诺的自尊想必受到了重创。三十年前他也为西斯特教堂画过壁画,那时,他可是所有画家中的佼佼者啊!

有一个词可以用来形容拉斐尔这种一飞冲天、如运诸掌的本领。他的外交官友人卡斯提略内(Baldassare Castiglione)(图4)称其为“sprezzatura”。如同马基雅维利口中的“virtù”,这也是意大利文艺复兴运动的定义词之一,但同样无法翻译。前者囊括了马基雅维利认为一名想成大器的君主必需拥有的所有特征,后者描述的是不少文艺复兴时期的天才给予大众的印象。

按照卡斯提略内的解释,努力刻苦的痕迹必须完全抹掉;“掩饰一切技法,让所作所为表现出不费气力、浑然自成的感觉”。因为:

谁都知道功德圆满做来不易,因此,一挥而成才会让所有人大为惊奇。反之亦然,费尽心思把一件事办好—所谓好事多磨—只会显得牵丝攀藤。

换言之,想要成大事,就必须假装没在做事。

虽然拉斐尔应该没有装腔作势—他似乎天生就手脚灵活—但他给人的印象却和这么做的人没两样。怪不得卡斯提略内觉得他是“sprezzatura”的典范。

当米开朗琪罗竭尽全力与天花板搏斗时,在楼上他几乎触手可及的房间里,教皇的新宠儿也开始挥毫作画。前者忙得不成人形,后者却看来悠闲无虑。这小子到底在搞什么名堂?大师一口咬定他不怀好意,暗中勾结布拉曼特,想拆他的台。

这说法最大的问题在于:大部分结识拉斐尔的人都说他温文尔雅、心地良善。就连行文一向尖酸刻薄的阿雷蒂诺(Pietro Aretino)也挑不出毛病,反而说他“慷慨大方,乐于接济所有缺钱的艺术生”。

谁的版本可信?米开朗琪罗诚然患有轻度的受迫害妄想症(即便是西斯特教堂的项目他都认定是阴谋:敌人想看擅长于凿子和榔头的他握起画笔时会出什么洋相)。话又说回来,一个文艺复兴时期的艺术家怎有可能不懂得逢迎有钱有势之人?他的生计全得靠这些人。拉斐尔在罗马迅速结交了一大批朋友,包括名气最大的几个文人:光凭这一点就能证明,他在社交方面绝非庸才。有无可能是为了取悦这个或那个重要人物,拉斐尔在大师背后说了几句玩笑话,被人加油添醋地转述给后者听?

虽然米开朗琪罗刻苦勤劳,大作才画到一半,教皇就等不及了,非要开一个“局部”揭幕式。全罗马的人挤进教堂观看,被头顶上的半个天花板震撼得目瞪口呆。

大概就是这时候,拉斐尔做了一件事,表明他确实是有心机的:他修改了自己的一幅壁画,添加了哲人赫拉克利特(Heraclitus),还把他画成米开朗琪罗的形象(图5)。

和当时绝大多数艺术家一样,在创造宗教或历史题材的作品前,拉斐尔会先争取学者的意见。虽然他识字,但不像父亲,没受过高等教育。因此,为了修改《雅典学院》,他想必也求教过专家,最终才选上一个传说中极其悲观厌世的哲人。就这一点来说,赫拉克利特确实很匹配伤春悲秋的米开朗琪罗。有朝一日,后者会把自己的人生观浓缩成几行诗句:

我以死为生;靠着

不幸,以及痛苦,乃至

死亡而旺盛起来……

但拉斐尔为何非要把米开朗琪罗拉入画中?《雅典学院》的结构起初非常接近对面墙上的《圣礼争辩》:上下均匀、左右对称(图6)。为了加入哲人,拉斐尔需要调动几个人物的位置,可能还得腾出空间来安插另一张面孔:戴奥真尼斯(Diogenes),用这个素以叛逆不羁著称的思想家来平衡画面。

如果戴奥真尼斯果真是后来才加进来的,他是不是也指代了画家认识的某个人?在《雅典学院》里,拉斐尔描绘了不少当代人物,包括“饰演”柏拉图和欧几里得的达·芬奇以及布拉曼特。按照习俗,他也画入了自己的形象,但只是个旁观者,挤在最右边,直视着画面之外。

米开朗琪罗自然就没那么微不足道了。化身为赫拉克利特,他坐在画面最前方、最接近中央的地方。但和戴奥真尼斯一样,他疏离在外,低着头,瞪着自己的靴子思考(穿长靴是米开朗琪罗的怪癖之一,据说是为了缓解腿部的痉挛)。

把大师描绘成一个不合群的家伙多少有挖苦之意。而且,拉斐尔还借用了他的风格,即使是坐着,米开朗琪罗腿上的肌肉也照样鼓凸。年轻画家究竟居心何在?

应该是出于崇敬。一名艺术家不但意识到另一名艺术家的存在,还公开承认他的重要性。但也可能是一种示好。两人都在同一地方工作,平日肯定常见。大概问题就出在这里。尝试了几番你兄我弟后,晚辈很快便发现,还是不要招惹大师为妙。但视而不见也不是办法,这种招术只可能加剧敌意。

然而,米开朗琪罗一旦展示了半部天顶画作,拉斐尔想必和其他人一样也拜倒在大师的才华之下。拜倒,但没被吓倒。他自己也是一等一的艺术家。所以他才修改了手头的壁画,把在楼下勤奋创作的前辈也画了进去。他是以画代言,宣称米开朗琪罗虽然桀骜不驯,却是精英中的精英。

或许这是拉斐尔的初衷。但前辈如何接招?

虽然米开朗琪罗不乏幽默感,却也很容易被得罪。不难想象,晚辈不落俗套的赞誉只会让他恼火。倘若这小子真心诚意想把他请入自己的作品中,为何不让他当亚里士多德,和达·芬奇的柏拉图平起平坐?

按照瓦萨里的说法,当米开朗琪罗接下西斯特教堂的任务时,他决意“打败”所有曾经在那里效劳的艺术家。

他无疑做到了。从离祭坛最远的那块天花板开始,他一边创作,一边精进自己的技巧。等他一路画到了祭坛这方时,他完成的已不止是旷世杰作:他把自己也变成了传奇。

他万万没料到的是:后生可畏。

就算拉斐尔没有胆大包天,他和米开朗琪罗还是不可能成为好友。委托给他的都是壁画,而且尺寸不算大,小伙子轻轻松松完成了任务。米开朗琪罗可没这么好命。虽然半部作品就已震惊全城,但他差点还是被迫中断。揭幕式才过一个月,尤里乌斯就挑起了一场新战役。教皇骑着壮马、带领千军离开梵蒂冈,没给画家留下只字片语,甚或搭建新脚手架的经费。画家只好一连两次在战场中寻访教皇,以便完成大作。

但他很快发现,吃力还真不讨好。瓦萨里这样解释:

拉斐尔声名鹊起,大家都说他的作品比米开朗琪罗的更符合绘画的原则,具有怡人的色彩、迷人的风格、惊人的创意,画面布局也十分妥当。相比之下,米开朗琪罗欠缺这些优点,只是在构图上独具匠心。基于这些考量,这些鉴赏家得出结论:就整体而言,如果拉斐尔没有超越米开朗琪罗,至少和他同等优秀。但在色彩表现方面,拉斐尔无疑更胜一筹。

这些话一旦传到大师耳朵里,他心头的苦涩可想而知。憎恨的种子就此播下。

(未完待续)