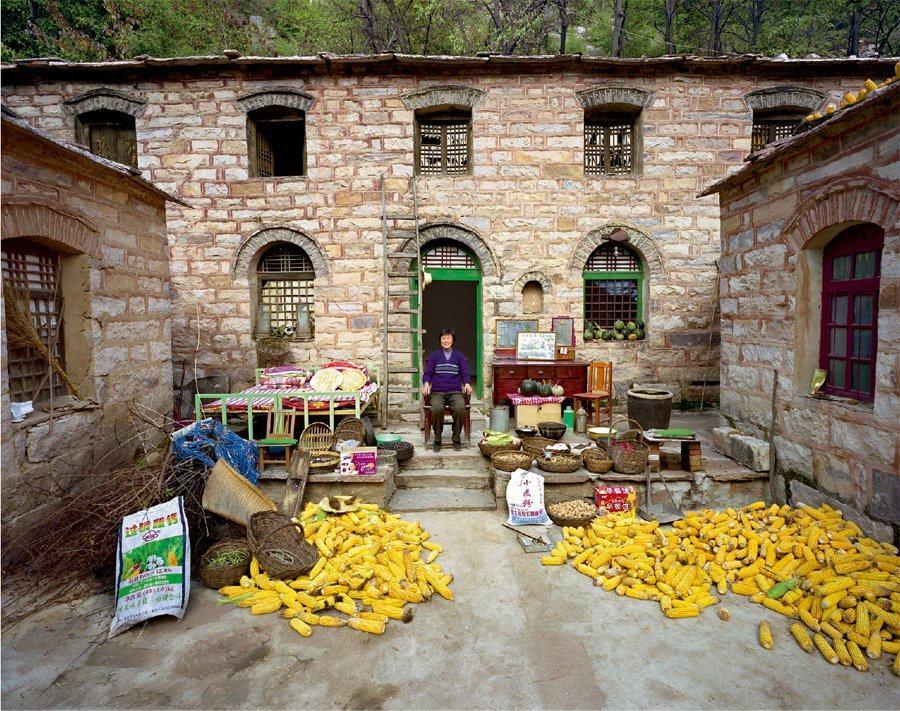

他们的家当

赵雪峰

我从事摄影已经快30年了。在这近30年时间里,我的镜头从来没有说谎。

——马宏杰

马宏杰

《中国国家地理》图片编辑/摄影师

采访时间:4月17日

采访地点:《中国国家地理》办公室

2003年6月,河南信阳新县,那户没有土地的船民就要搬家了。他们的船要从黄河小浪底水库运到黄河下游,要翻过大坝,他们只好把船篷拆掉,把东西都搬出来,再把被解构的船,和他们的家当运到下游。等到把船重新组装好,一家人再次航行在渺渺的水面上时,他们鲜为岸上人所了解的生活,他们生活壁垒般的铁船中的家当,也将再次被烟波水汽所藏。

马宏杰趁着这一家人拆船,为他们一家拍摄了一副看似严肃的家庭合影。照片中,祖孙三代,和他们的板凳、铺盖、渔网、洗衣机、脸盆等全部家当,被框在了水天近乎浑浊一色的背景下,只剩下“骨头”的小船之前。当天似有微风,船头的小旗子微微抬起。

这张照片,成为了马宏杰后来“家当”系列作品的起点。河南船家出现的突兀的黑狗、云南草屋门前的家猪、北京拆迁户夫妇的煤气罐、西北窑洞老夫妇的卫星天线……这些稀松平常却实有所指的家当,是大多数人都很容易理解的视觉语言,它们浓缩在了种种不同地域的人生际遇,收纳了所谓全球化浪潮冲击的涛声的末端。

拍摄“家当”这种暴露私人生活、地域困局的方式,在拍摄过程中,时刻可能被当地社会风气所左右。甘肃一户哈萨克族家庭在拍照时,半路杀出来一个乡长,他觉得把东西都从毡房里搬出来有损哈萨克人形象,经过沟通,乡长提供了另一个哈萨克家当的表现方案,他在这家人门铺块儿布,摆上了奶茶,赶来了羊群,屋里的东西,又都藏回了毡房里。乡长说,愿意拍就拍不拍就走。如此“看不见的家当”,马宏杰也拍了。

江苏宜兴镇里的会计带来的阻力更大,看到马宏杰在人家里“翻箱倒柜”,他站出来斥责,还说,只要他在就是不能拍。最后马宏杰找到了乡里的宣传部长,这才通融。

如此看来,摄影师和被拍摄者的信任还只是小问题。马宏杰影楼的朋友给女顾客拍裸体艺术照,通过以前拍好照片的展示和简单的沟通,70%-80%的女顾客都同意拍照了,因为他们理解拍出来的裸体的美感。人们往往低估大众对与视觉艺术的理解能力。拍摄“家当”的沟通也类似,马宏杰拿出存在iPad上的家当系列照,到村里让说得上话的人找愿意拍的家庭,自己再掏钱请顿饭,大家还都挺乐意。很多人听到他们的连人带房子的照片以后会印在书上出版,感觉就更好了。

马宏杰说,农村更注重房子外边那层皮,在屋里他们会贴瓷砖,尽管那些瓷砖城里人可能只用在厕所,“这就是农村人的面子”。他们不太看重屋子里边的陈设摆设,一般都破破烂烂的,因为讲究实用,不知哪一辈人买的家具可能会一直用下去了。城里人因为物质生活有保证,从家当的更新换代上就能看出些文化和精神上的追求了。

十多年来,凤凰那户种田人家,老两口盼着凤凰黄寺桥古城开发拆迁,给两个儿子攒钱娶媳妇,他们这些年只添了一台电视机。北京郊区顺义的那户人家就不同了,“这家的老人是国家干部,后代也都考上了大学”,十年前的小四合院经过翻新,里面雕梁画栋。

2009年,在西藏墨脱县珞巴人的村子里拍摄“家当”的马宏杰,小腿被一条狗咬得鲜血淋漓,为了在24小时接种狂犬病疫苗,他要等进城的车,这有两个小时的时间,外面下着雨,马宏杰躺在村卫生室的床上,脑子甚至闪过死亡的念头,但他只是包扎好伤口,离开了卫生室,继续当天的拍摄。

村里的干部问他说,“你真不要命了吗?”

倒是不能用奋不顾身来形容他创作的执着,那时,马宏杰的生命和镜头,早已漫没在社会底层的芸芸众生之中。资深媒体人杨锦麟说,“我知道他的每一次跟拍、记录,几乎都是在燃烧生命的一部分去完成,他的记录对象,几乎都是社会最底层、最贫苦、最无助的个体和人群。他可以有更多选择,但他选择了最难的。”

他用30年的时间,跟拍了河南洛阳市郊区左腿左手残疾的老三,去西部宁夏极为贫困地区的几次“招妻”(买妻)的过程。他也花了12年陪同新野县的杨林贵等耍猴人扒火车——真要出了事,保险公司也不管赔偿,在各地露宿街头,被人驱赶……

这些看似不相关的个体形象背后,现实提供了一种“和解”的语言。实际上,买妻的行为在穷困单身的耍猴人群体中也时有发生,而因为怕被揭发,他们还要时刻警惕。

马宏杰后来为耍猴人杨林贵也拍摄了家当照。

依靠这些年耍猴赚的5万多块钱钱,杨林贵盖了新房,站在院子外边远远望去,他的新家还算入眼,“符合社会主义新村的形象”。家中最值钱的就是一台四轮拖拉机,其次是电视机、电冰箱。其余的家当,沙发破了,床凹凸不平。(还有些家当,依照耍猴人的传统,还要改成行话,比如,鞋子叫“洒落子”,上衣叫“叶子”,筷子叫“钎子”等)

至于那个父亲被曾经买来的“放鹰”的媳妇气得病死、母亲因为眼疾已失明、老婆喝老鼠药差点死去的最终尘埃落定的中年男子“老三”,他那个被拔了好几层皮的家庭的家当,马宏杰没拍,好像也没打算要拍。