我的学书八字诀

韩天衡

书法在今天是一个离奇的题目。听到很多人讲,今天能够拿毛笔写字就算书法家了,这是一种声音;还有另外一种声音,现在普天下会拿毛笔写字的没有一个是书法家。声音似发乎于两端。这个问题用我们上海话来讲确实是容易“捣江湖”。在一般人的眼睛里,书法是没有标准的,那么是不是这样呢?当然不是的。如果它是一门真正的艺术,它一定有它的高妙、它一定有它深邃的规律,一定有着大学问。实际上,从魏晋以后到现代,谈论书法艺术的“书”和文字多如牛毛,我从小就读了不少。当然,艺术这个东西妙就妙在各讲各的,不是一加一就得等于二,不等于二就是谬论。那么多的理论,那么多的见解,我学习书法学了那么多年,怎么来认识这个问题?我对自己学书的心得简单地归纳一下也就八个字,当然我这个讲的是精要,这八个字我概括成:“圆健”“平奇”“疏密”“风神”。

圆健

“圆健”这两个字,它可归纳我们写字运笔最本质的一个道理。我们写字要讲究点画,现在很多老师在跟学生授课的时候,很强调“中锋”这两个字,写字要八面出锋,要笔笔中锋。所以,我们小时候写字,都要想办法把笔调整到中锋。这个意见是不错的,但是只讲中锋,还没有把握住线条最本质的东西。中锋是手段,不是目的。中锋真正的目的那就是我个人认为的两个字——“圆健”。从古到今,我们如果仔细总结一下,还不仅是表现中锋,关键是懂得用它来表现“圆”和“健”。我们很多各界的朋友都经过书法训练,怎么样达到中锋这是很困难的,达到中锋这样一种书写状态,然后线条才更“圆”和“健”,这个才是真正的关键。什么叫“圆”?就是我们写出来的线条、点画,要让人感觉在平面的纸上,呈现出浮雕般的质感,这就是“圆”的表现。就像一个人的臂膀一样,感觉是圆浑的、有厚度的。我们讲用笔,就是要“圆”。第二个字,我们讲要表现“健”。“健”就是这个线条所具有的力量,具有弹性,一种张力,一种内在生命的跃动。所以,线条能表现“圆”“健”这两个字的话,那么我认为他就是很有本事的书法家,就是得到了用笔的诀窍。历史上有两个书家是特别有象征意义的:一个是唐代的颜真卿,评论家给他三个字的评语:“屋漏痕”。什么叫“屋漏痕”?这个比喻非常深刻。我在年轻的时候,专门研究过。唐代时候建造的房屋,除了宫殿,一般达不到我们今天的水平。大雨来了以后,雨水会从墙壁往下渗漏。就是墙上往下渗漏的这些水痕,这里面大有文章。雨水沿着不太平整的墙面往下面渗下来,水珠是一滴一滴往下渗,这个水珠下来的珠的大小,水珠下来的速度与风力的大小和雨的大小,还包括这个墙的凹凸不平。这几个关系、因素的交叉,让渗下的水珠不规律的垂直的,而这些下坠的水珠,它形成的这样一个线条,我们叫它“屋漏痕”。“屋漏痕”的本质是什么?就是讲这根线条充满着变化、充满力度,而且这线条是厚重的,所以我们用这个“屋漏痕”的线条来比喻颜鲁公的书法线条。我们再概括一下的话,就是叫“积点成线”,是由一个个下垂状的水珠依次叠串而成的。我们讲线条讲求节奏,这个节奏就是积点成线。当然,要很自然地让它积点成线,如果是做作的、不自然的、人为的,那么它就不具有一流的艺术性。

那么“圆”“健”里面我们还讲有“折钗股”,这也是一个比喻,但它非常精妙地说出了书法艺术中内在的弹性和张力。古代的妇女头上用的头钗,它是金属的东西,所以它在用力弯折的时候是充满着内蓄力。所以“折钗股”也好,“屋漏痕”也好,都非常精准地讲清楚了“圆”跟“健”的本质。在世界上很多事情都有一个度,过了这个度反而不能产生这个效果。就像我们拉弓,拉到一定程度,箭就“嗖”一下非常有力量地射出去了,拉到什么样的弧度它最有力量,不是拉得越弯越好,所以要把握一个度。我们从用笔的角度讲,“圆健”两个字是必需要好好去体悟的。

明代一个大书法家叫倪元璐,如果我们仔细研究一下他的用笔方法,他的每一根线条都是“积点成线”,他是非常精妙地表现了“屋漏痕”趣味的线条。上海博物馆有一张倪元璐的精品,写的很好,是纸本的。我们看他写的直线条,你就可以看到他的用笔和墨痕,他的线条是用一个个点串起来的积点成线。我们讲用笔可以讲很多很多的道理,而我对用笔的理解就是这两个字,要表现“圆”、要表现“健”。当然,仅仅讲“圆”不够,为什么呢?三百斤的人往你面前一站,很“圆”,但是没有精气神,因为他是肥胖症。“健”就不一样,像重量级的举重运动员也是三百斤,他往举重台上一站,就感觉到这就是力量,这就是充满着“圆”和“健”的结合体。所以我们既要讲“圆”和“健”,又要讲“圆”和“健”之间的辩证关系。你说既要讲“圆”又要讲“健”,那么线条是不是写得越粗越好呢?这又是一个误区,颜鲁公的线条写得相对是粗一点,但是有些人写颜鲁公就写得比他还粗,甚至更粗,于是给人的感觉,线条和线条之间的空间挤压了,这些字远看像肥嘟嘟的猪,所以有人就嘲笑像這样的字叫“墨猪”,乌黑黑的团团。因此我们讲“圆”“健”,并不是线条越粗越“圆”笔力就越“健”,没有这个道理。我们都知道宋代有个昏君,作为皇帝来讲他绝对是不合格的,但作为一个书法家来讲他应该可以打到一百二十分,这就是宋徽宗。宋徽宗的书法线条是非常耐看的,奇美无比。大家都知道,我们后人把他的字叫做“瘦金体”。这个“金”字是对他高贵的描绘,瘦是他的本质。大家看他字的线条,同样大小的字,每个线条只有颜鲁公四分之一粗。他是沿着那根筋下来的,像我们那个剑兰的叶子一样,细劲峭媚,充满着一种瘦硬峻拔的力量。诚然,书法作品力感的测定标准,不看谁写字时使劲的大小强弱,而是看写出的字所具有的力量,这力感是难以用仪器测量的,但却又是为识者所能辨察的。书法的力感是由作者的大脑思维驱使力量通过臂、腕、指,传递到柔软的笔锋来实现的,是将刚硬之力巧妙成功地转化为柔婉之力——即以身上的气力转化为笔力,是一种对臂、腕、指的肌肉、神经作长时期的严格、特殊的训练,才能获得的“柔中寓刚,绵里藏针”的力感,软绵绵的笔毫着纸,犹如尖硬的钢锥划土般的力感。不能娴熟精当地把握这种技法,气壮力强的血性汉子毛笔在握,也不会点画道劲,产生力感;而一旦驾驭了这技能,即使是衰弱的老人信手挥毫,也能笔力弥满,出现人渐老,力愈弱,而书写的字往往更见壮健发力的有趣现象。“人书俱老”,孙过庭的这句名言,似乎也包涵着这层意思在。

我们回顾一下从魏晋以来那些著名的书法家,有成就的很多,但我对三个人特别佩服,为什么对他们特别佩服呢?元代的大书法家赵孟頫讲“结体因时而异”,字的结构有明显的时代性,用笔是千古不移,也就是我讲的用笔的本质“圆”跟“健”是永远不变的。就像刚才讲的颜鲁公的线条粗,他是“圆”“健”的一种,宋徽宗的线条那么细,他也是“圆”“健”的一种。我们看的不是形,而是他内在的质。为什么讲这三个人我对他们特别佩服呢?这个用笔啊,它也有很强的个性在里面。刚才我讲中锋,大家都是一个样,我们讲“圆”“健”,大家又都一个样。但是大家都一个样了还叫艺术吗?用笔方面真正有原创个性的,我以这三位为例。

一位就是唐代的颜鲁公,颜鲁公在用笔方面是有发明的,我们注意一下,颜鲁公在写一捺的时候,他有鹅头的那么一个表现,他的笔行到这里提起来然后转个弯再这样落下去,形成一个鹅头一样的用笔。在他之前没有,在他之后都是学他的,这就是用笔里面具有的创造性。当然,这是举个例子。反之,到了宋代,写“横”,当然用笔的方法有两种,很多老师都讲过了,我们讲这个笔在运笔中有提按的,这个提按第一是有求涩作用,第二是让笔里的墨在纸上滞留的时间相对长,这样笔在纸上的接触,留下的墨痕就深就重,所谓“入木三分”。我们又不是用刀在刻木头,怎么会入木三分呢?这就是用笔里面的技巧,就是要对这个提按把握的非常好。那么到了宋代,苏东坡的弟子,苏门四学士之一黄庭坚,他也会花样翻新,叫一波三折。他讲他中年的时候到了四川,看到峡江里面船夫逆流而上,用浑身的力量在摇橹,完全是一种搏击的状态。所以,他感觉到线条里面要有一种激情,要有一种搏击的力量。所以他在写的时候就有一种比较大的波折运动,我们后人就把这种线条叫做一波三折,就不像平平的一根线条拉到底,这就是黄山谷的发明。书法,不同于绘画,它不需要“写生”,也无“生”可写。但是,除了“字内求字”,追求技巧外,加强艺术修养、知识积累,特别是对五彩纷呈、千奇百怪的生活的关注,处处做有心人,揭开生活赋与书法艺术新生命的内在“通道”是至为重要的。王羲之观察白鹅习性,张旭观察公主与担夫争道,怀素观察夏云奇峰,黄庭坚观察舟子荡桨……有作为的书法大家,总是以敏锐的观察力和奇诡的转化力,举一反三,把这些领悟并借鉴于书道之中的。

到了民国时候,张大干的老师叫李瑞清,他本来是清朝遗老,后来来到上海生活不下去了,但他会写字,到上海卖字,他就去请教他的老友叫沈曾植(寐叟),说他想在上海卖字,沈寐叟能不能给他一些忠告。沈说他要想在上海卖字赚钱的话,一个字——“怪”,要怪,怪了就可以蒙人,就可以来钱。李瑞清本来也是写黄山谷的,就是听了他的话要追求“怪”。所以你们去看李瑞清写的字不是一波三折,而是一波九折,抖得更厉害,就像一个正常的心脏跳动到他那里就变成房颤了。这也是我跟大家讲的度的问题。

还有一个,我讲宋徽宗。宋徽宗那个线条细了以后,顿挫非常强烈,把正常的运笔顿挫强调了以后再强调,过去没有人这样做。当然,一个是他天资聪明,第二他是皇帝,无所不能,他想怎么写就怎么写。所以他的一些用笔也是前无古人后无来者。

平奇

我们谈到写字,通常都讲字的结构,我们称为“结体”。这个结构我个人把它总结为两个字,一个就是“平”,一个就是“奇”。我认为结体最本质的东西就是“平”和“奇”。这“平”“奇”两个字就像电极,阴极和阳极,缺一不可,相辅相成。如果写字追求“平”,把“奇”字抛掉,他最后写出的字是平而又平,平而又平的结果是呆板,毫无生气。反之,我要拒绝平庸,如果在字的结构里只讲奇不讲平,结果就必然走向油滑,走向怪诞,这就是艺术的辩证法。在欧阳询写的《九成宫》里面,他写了一个“充”字,这七根线条没有一根是横平竖直的,都是歪的,这些歪的线条为什么让这个字显得那么稳健,他就是懂得歪歪得正的道理。唐代颜鲁公《多宝塔》里面也有一个“鹏”字,这个字同样告诉我们“平”和“奇”的道理。左旁的“朋”是欠稳的,所以他就注意右旁乌字下方的横勾往外拉,为什么呢?它是要靠这个支撑整个字。就像我们台风未了,一间危房加固用木桩支撑。如果有人从左侧用木桩去支撑,那不是更容易倒了嘛?所以必须从右侧去支撑,这个“鹏”字的横勾要往外伸,正起到支撑稳固的作用。所以这就是讲“平”和“奇”的一种互用。平奇互用就会产生美妙的艺术性。

五代时出了一个大书法家叫杨凝式,这个人只留下了四通墨迹,但是这四通墨迹让你产生移步换景、出神入化的感觉。这四通真迹,如果不知道的人会觉得是四个性格截然不同的书家写的。可见这个人有非常神奇的变通能力。从他《韭花帖》里面写的“实”字我们能认识到他是有大智慧的书法家,他的艺术创造力和变通力是很强的。杨凝式写这个“实”宝盖头提上去了后,空间让出来,妙就在这!我们讲现代建筑造一个建筑群,“实”的里面要有“虚”,“虚”的里面又有“实”。建筑群里为什么要有湖有河,有公园,有丛林有草坪,这就是让它透气,杨凝式字的结体是深谙此道。造房子,一片连一片,挤占空间铲平丘壑是没有艺术性的。放眼四顾,这里是一个园林,那里是一汪绿水,那就有美、有艺术性!

我刚才举了三个字的例子,说明“平”和“奇”的互用是何等重要!唐代著名的书法理论家孙过庭,他说写字最初要求得“平正”,达到“平正”了,就要去追求“险绝”,“险绝”就是我们讲的“奇”,既得到“险绝”就要复归于“平正”。这话看起来很辩证,但是往深里想,他这个辩证法不深入,是表面的。因为从艺术上面最初的“平正”到追求“险绝”,最后“险绝”复归于“平正”。就是我们讲政治的时候,原始共产主义到科学的共产主义,它怎么是一回事呢?怎么叫“平正”复归于“平正”呢?所以这里面我们的概念是初学者概念上的平正的,到“险绝”的池塘里面去洗过澡,再去“平正”的话,这个时候的“平正”就不是最初我们追求的“平正”。这“平正”里面既包涵有艺术高度的“平正”,又包涵有艺术高度的“险绝”。如果说最后的“平正”里扔掉了“险绝”,這个“平正”就没有达到艺术里面高境界的“平正”。所以我们对古人的学习,要认真对待,每一个后来人,在学习前人的理论的时候要多问几个为什么。我的体会是在不断地学习过程中慢慢培养自己独到的眼力,独到的胸襟,独到的实践,这样一定会有独到的意见。在艺术问题上面,我们要崇敬古人,但是我们不能顶礼膜拜古人。因为我们学习他们,了解他们,最后我们还是要更好地成全我们自己。

疏密

第三点我们讲章法,总结起来也是两个字——疏密。疏密关系是讲大局。我们在创作一幅书法作品的时候,从点画,到字的结构,然后再考虑通篇的章法,我们欣赏书法,画也是如此,印章也是如此,它是倒过来的,先看整个一张的章法,然后再一个字一个字的看,然后再一笔一笔的看。搞创作是由小到大,而欣赏的人是由大到小。所以我们讲章法,我们写五绝二十字,这二十个字写到一张纸上,章法好,就是要讲究“疏密”两个字。书法里楷书、隶书、篆书,格子里面的方块字,一个字一个字放进去,这种章法只要匀称就可以了。我们写行、草书及草篆,这些更要强调“疏密”的关系。“疏密”关系,在古代印章学上有一句话叫“计白当黑”,“白”和“黑”的关系,这就是“疏密”关系。这里也是辩证为用的,强调了“疏”,“疏”而又“疏”,结果就是“空”,“空”就变成空洞、空虚;强调了“密”,密不透风它就结块了,就板实,就窒息了。艺术,尤其书法就是要讲“黑白”辩证的关系、“疏密”之间的辩证关系。

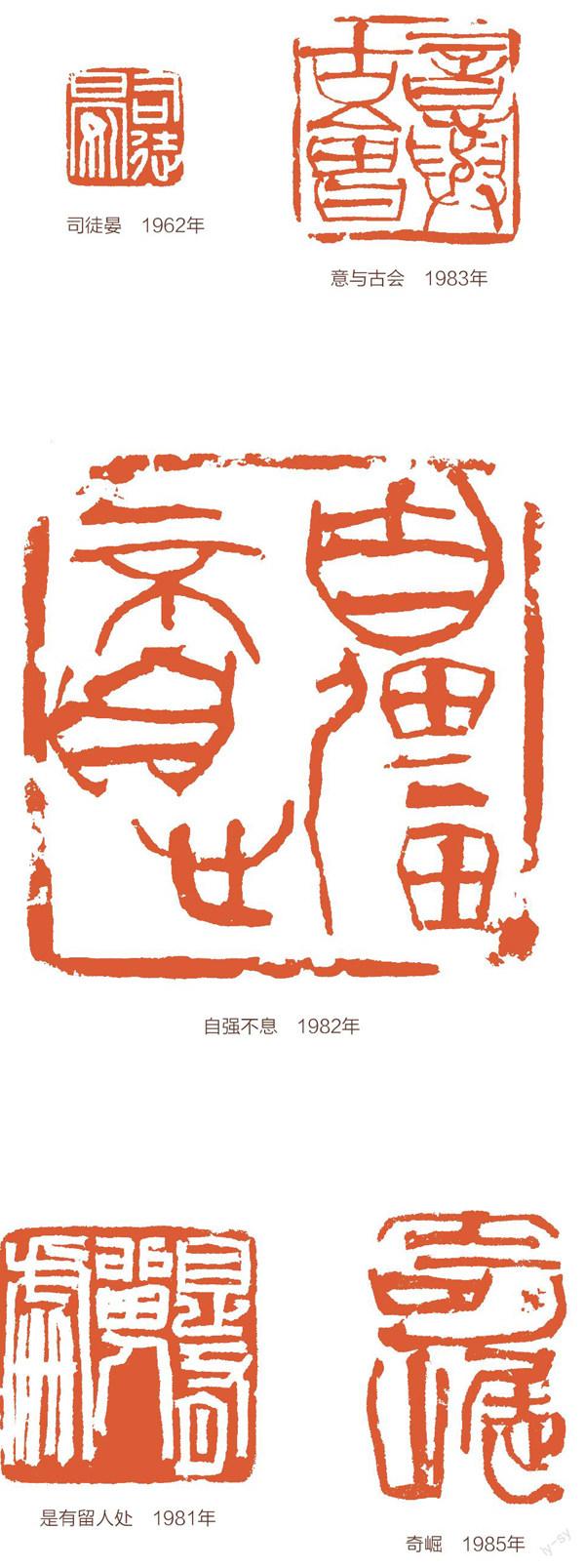

清代的邓石如指出“字宜疏处可使走马,密处不使透风”。真正好的篆刻章法是虚中有实,实里有虚,它是辩证为用的。不论是刻章、写字、画画的艺术家,他学习的前几年总是去考虑线条,总是考虑字的结构,往往不往疏里想,他只注重了“实”的东西,在不知不觉中放掉了“虚”的、“空”的、“疏”的东西,这是最容易犯的一个错误。例如:在一个印章里面我们刻“一”,画面里面我们知道这个印面是主体,在整个图章里面“一”把印面分为两个空间,它与这根线产生什么样的呼应关系这就很重要了。反过来,我在“一”上加一竖,成为一个“十”字,在一个作品里面产生了四个方块,这四个方块怎么产生变化这里面就大有学问了,也就是我们讲的“疏”和“密”的辩证关系。我们讲的这些,有些人会机械地理解为你讲的是“疏可走马,密不透风”吗?我举个例子,比如“上善若水”四个字来讲,按照“疏处可走马,密处不可透风”的字面意思我把四个字集中到四分之一的空间里,四分之三让它空着,不是“疏可走马”了么?切记,我们讲疏密关系,讲计白当黑,不是一次终结的方程式,如果你这样去做,你的作品一定是没有高超的艺术性。所以不管是印章还是写字,它讲的疏密关系都是往深处渗入的方程式,“疏中有密,密中有疏”“白中有黑,黑中有白”。第二、第三个层次里面,同样要如此。既强调黑白关系激烈地冲撞,又要让黑白关系和谐地拥抱,这才是高妙的大本事。印章更具典型的代表性,疏密关系怎么摆在印面一点点的地方上,这就拉开了疏密之间的关系,让它冲撞,让它搏斗,最后看到“疏”“密”笑嘻嘻地拥抱,这就成功了。在这里面还要讲一个典故,过去很多学者写书,他们沿用了“疏处可走马,密处不可透风”这样一种理论,他们认为这句话是赵之谦讲的,其实不是,在赵之谦之前,大书法篆刻家邓石如就讲过。邓石如也不是发明者,发明者是明代的潘茂宏,他的名气不大,所以他的著作可能很多人没有注意,实际上版权是他的。

写字,不论是讲用笔,讲结体还是讲整个章法,我们不能单单从书法里面讨好处,要跳出书法来从其他艺术中,乃至生活中去讨好处,很多大艺术家就懂得这个道理。讲字的章法,刻图章的章法,当然我们从古到今那些大的书法家、篆刻家的作品你都可以研究,但是有很多活生生的东西,你如果能够捕捉到、体会到,那是真的、鲜活的东西,而且是属于自己的东西。我在20世纪的80年代时40多岁,那时候中国女排老是拿世界冠军,因为我蛮喜欢体育的,最喜欢看中国女排和古巴女排两支超强队的对垒。两边一边六个人,在那个时候打排球很奇怪,跟现在不一样,两边的两个场地是画了六个方框的,就像我们写楷书的格子,打起球来,球往哪里走你没有办法控制它,人家打到左边了你都站到右边去干吗?所以,如果我们受到了框框的限制,每一个人不管球往哪里走人人都在小框子里面跳,那是很滑稽的,这就是不懂章法。中国女排和古巴女排对垒,这两支女排都是高手,女排搏击好看。中国队发球过去,到古巴队那边,球不会轻易地掉在地板上,谁都不输。球过去了以后,或者是拦网,或者是远调,或者是重扣你来我往。这个时候你不要把它当成球看,你就想我现在考虑刻图章和写字的章法,网的两侧12个人像12个字,随着球的落点无常而自在精妙地站位、布局、移动,或急或缓,大开大阖,疏密有致,天趣自成。像这种高级排球赛,两支精彩队伍的对垒,我们如果不当它是球来看,当作章法教学课看,它就是在教我们什么是最好的章法,而且是活生生的,经得起推敲、检验的经典章法。所以,很多东西我们不仅仅可以从书法里面学,也可以从书法之外去学。如果你是一个有心人,推开窗,别人看到的是窗外的风景,你可以把窗框看成是作品的四侧边缘,它里面就有非常美妙的、鲜活、出人意料的章法在里面。所以章法是个大学问,需要长期实践、长期磨砺。

写字我们从技巧上面讲了三个方面的六个字:圆健、平奇、疏密,这三个方面的六个字绝对不是割裂的。我们讲点画的“圆”和“健”,讲章法的“疏”与“密”。因为我们讲东西只好拆开来讲,但实际上它们之间的关系又是辩证的。所以,我对很多朋友讲,我们学艺术的人,要学一点辩证法,因为艺术的本质就是揭示和阐述辩证。为什么要学一点哲学和美学,因为太重要了。比如说我们画一张画,红蓝黄、黑白灰、虚实空、浓淡湿……这些因素都是辩证且相互依存的。你懂得辩证法,你就知道我在创作这个东西的时候,什么元素我用得上,什么元素我要削弱,什么地方我要充实它,所有这些元素都是相克相生的关系。所以我认为一张好的书法,一方好的印章,一张经典的好画,如果要从精神层面上讲,它首先就是辩证法的胜利。所以搞艺术如果懂得一点辩证法,辩证为用,一定是受益无穷的。

风神

大家可能注意到我上面谈到的三个方面的六个字,实际上谈的都是技巧问题与技法的问题。但是,我都没有延伸下去,很多方面没有谈到,只能提纲挈领,谈我最主要的几条理解,要引伸下去的内容太多了,笔法、墨法、水法等等的各种关系。这六个字我们是谈技法,但我们要知道一个出色的书法家,他绝对不是靠这六个字就可以立身的。艺术最为重要的是精神层面的体悟,我归纳为两个字——风神,所谓“风”就是要风雅别出,让别人看你的字要“齿颊留韵”,看你的印他嘴里不知不觉会流出韵味来,这就叫“风韵”。还有一个是神采,要出彩,要神气十足,精气十足。不是表面技巧的体现,而是在技巧的背后有一种非常高的境界去让你体会,去让你玩味。所以,除了前面六个字的技巧以外,从精神层面来讲,境界方面的两字诀叫“风神”。一件作品有一件作品的情感意境,一个时期的作品有一个时期的情感意境,而统括地说,一个书家的情感和意境就是“风神”。如梁武帝评王羲之的书法为“龙跳天门,虎卧凤阙”,着重称颂了王羲之的书中寓有强烈的动、静境界,它飞动处,如矫龙挟持风雷,腾跃于苍穹,盘旋于天门,是何等雄悠的意态!它沉静处,如猛虎瞌睡于宫廷,虽进入酣梦,而依然有令人畏慑的姿态。这种栩栩如生的画面所展示的评判是够人玩味的。又如,前人论王献之的书法“有若风行雨散,润色开花,笔法体势之中,最为风流”。这是说,王献之的法书,流露的是翩翩少年英姿勃发的倜傥神情,是颇为合辙得体的。再如,朱熹评米芾的法书“天马脱衔,追风逐电,虽不可范以驰驱之节,要自不妨痛快。”这是说,米芾用笔精能而如意,风樯阵马,进退自如,不屑鞭勒,表现为一种无所不能,不可一世的狂颠而自矜的意态。此外,王世贞称褚遂良的法书“有美女婵娟,不胜罗绮之态”。这是说,褚遂良字里金生,行间玉润,特有一种不可企及的雍容华贵气象。细读张旭的《古诗四帖》,它似乎是以字作舞姿,以纸为舞台,如欣赏公孙大娘舞剑器的精湛舞技;细读王羲之的《兰亭序》,典雅俊逸,宛如在倾听着肖邦的钢琴奏鸣曲;细读颜真卿的《祭侄稿》,从那饱含忠烈刚贞气势的字里行间,犹如是朗诵一篇辛稼轩的悲壮沉雄的词章。然而,同是以秀俊为意趣的风格,其间也有上下之别,清代王文治的书法是习褚遂良、米芾、张即之等家而出于己意的,《履园丛话》论其书如“秋娘傅粉,骨格清纤,终不庄重”。辛辣地指出它缺少雍容华贵的气象,而透露出一种寒俭的妩媚轻薄神情。其格调意境是远逊于前贤的。历史上有很多书法家、篆刻家,他们的技巧可以说无可挑剔地好,但他们为什么成不了大家,成不了开宗立派的大师,讲到底他们是虽好而欠新,就是缺少了前无古人的新鲜“境界”,他们的作品里不能反映出由表及里的“风神”。清代“四王”在晚清到民国,大家是顶礼膜拜的,但“四王”不都是从董其昌里面出来的吗?论技巧,“四王”无可挑剔,笔墨都好,但是他们的境界是借租来的不是自己的,“风神”是缺乏的。当然现在在市场上他们的价钱都很好,但是要从艺术的标准去衡量,这里面确实有上下高低之别。我们知道这支毛笔拿到手里开始去写字,跟你讲的理论尽管都是正确的,但是你理解的东西不等于你自己把握的东西。从理解到把握还有好几个山头要爬。教你的方法都是正确的,你明天字就写好了吗?艺术需要不断实践的,你的笔拿在手里,线条怎么去表现“圆”“健”,结构里面怎么去表现“平”“奇”,章法里面怎么去表现“疏”“密”,绝对不是短时间就能解决这些问题的。我从四岁开始写字,写到现在我还认为没有写好,所以很惭愧。为什么从理解到真正掌握还有很长的路要走呢?因为大脑理解的东西,要变成手上能够忠实体现出来的东西,由大脑支配下的腰、臂、腕、指一路到骨骼的训练,神经的训练,肌肉的训练,要很长的时间,所以只有熟了才能生巧。但是“熟能生巧”的前提是你要懂得什么叫做“风神”,因为前面的东西都是形而下的,真正能够让你到高境界的,是形而上。也就是我们要懂得在字写得不错了,有很好的基础的时候,我们必须要探索新的理念、好的理念,是别人没有思考过实践过的理念,要拿这个理念来统领我们的技巧,用好的理念、新的理念来统领我们的技巧。同时用我们的技巧来充实丰厚这个理念,那么你就成为一个大家了。如果你整天用技巧去充实技巧,脑子里面不考虑什么叫新的理念,那么你可能就是一个字写得很好的书匠。所以,有没有“风神”支配,让它跟技巧相结合,是决定你能不能成为一个大艺术家很重要的因素。从这个意义上讲,“风神”就是艺术的灵魂,前面六个字是灵魂支配下的骨骼、筋骨、血肉。如果你是一个没有灵魂的人,也就是没有思想的人,没有境界的人,你绝对成不了好的艺术家。我们在强调技术把握的时候,千万要思考怎么样去捕捉境界,去求得“风神”,这是关键之关键。可能有人要问了,这个“风神”从哪里来?“境界”从哪里来?我们要的“风神”是要拒“俗”求“雅”,千万不能跟“俗”字沾边。有些人一看他的作品就感觉很俗气,所以要拒绝俗气,追求雅气,要有高的审美眼光和审美标准,这样才能气清格高、别开生面。

“风神”从哪里来?“境界”从哪里来?从读书里面来,我们写字、画画、刻章,不能只讲求实践,要读书。因为书读的多,会思考,会消化,会吸收,就会知道什么叫“风神”。拿我自己体会的话来讲,叫诗心文胆。中国的文化,古诗词,好文章,读的多,思考的多,消化为自己的东西,所以从事艺术的人要有诗的心、文的胆。有这样一种深度,再去表现东西的时候,就容易出“境界”、出“风神”。当然,也不是绝对的。像瞿秋白先生会刻印,又如闻一多先生,也是非常有学问的学者,在抗日战争生活最困苦的时候,在重庆搞第二职业——刻图章。像他们这么有名,也经常刻图章送人卖印,现在也经常有文章高度评价他们的篆刻作品,我就感到不是那么回事。为什么他们刻的图章我感觉不是那么回事呢?他们知道什么是“境界”,什么是“风神”,但是他们缺少我们前面所讲的那六个字,他们实践不够,不能拿“风神”和前面的六字诀融会贯通,所以他们的作品不能讲就是成功的。当然,我没有否认这两位大学问家的意思。此外“境界”從哪里来?“风神”从哪里来?这个讲出来让我们气短,它要靠天分。从事艺术是讲天分的。我小时候,我的老师都是大艺术家,他们说小韩,你这小子很灵的,可以搞艺术。有些时候有的学生未了,跑掉了以后,老师就说,他不是这块料,不要再浪费时间了。所以,艺术是需要天分的,但是天分是怎么测定的?这不像数学可以运算预测,栽下一批桃树,三五年以后这棵结出来的桃子有酒盅那么大,那棵结出来的桃子有饭碗那么大,这可以说我的桃树比你有天分。但是我们说人有天分,多是捧捧你的,鞭策鼓励你的。我们承认天分的存在,但得由结果来检验的。即使是天赋特高,也是不能预支的。我们现在有些人学艺术,学了三天,就讲我天分高,什么古人,什么优秀传统学他干什么?我就是表现我自己,无古无今无他,唯我为尊,结果他必然成为一现的昙花。