陌生人

—— 喂!你这位猜不透的人,你说说你最爱谁呢?父亲还是母亲?姐妹还是兄弟?

—— 哦……我没有父亲也没有母亲,没有姐妹也没有兄弟。

—— 那朋友呢?

—— 这……您说出了一个我至今还一无所知的词儿。

—— 祖国呢?

—— 我甚至不知道她坐落在什么方位。

—— 美呢?

—— 这我会倾心地爱,美是女神和不朽的……

—— 金子呢?

—— 我恨它,就象您恨上帝一样。

—— 哎呀!你究竟爱什么呀?你这个不同寻常的陌生人!

—— 我爱云……过往的浮云……那边……那边……美妙的云![1]

在夏尔·波德莱尔落笔的50年之后,这篇意味悠远的文字完全成为了另外一位画家的心声与写照,他用短短的一生在冥冥之中应和起了这篇短短的文字。当时的巴黎依然活色生香,阿梅迪奥·莫迪里阿尼初来这里时瞬间就爱上了这个世界艺术之都,从此以后他的生活、艺术乃至于生命都和这座城市牢牢地连在了一起。

那是一个改变的时代,绘画传统的改变更是翻天覆地。之前的安格尔完全被马奈所颠覆,塞尚则又开启了全新的艺术之门,莫奈提着颜料箱四处捕捉自然下的光影,而年轻气傲的莫迪里阿尼则带着田野间的无拘无束回到了画室里。他对古典主义、现实主义、连同当时最时髦的印象派画法都是弃如敝履,义无反顾地投身到现代绘画当中,并且和刚刚在巴黎画坛崭露头角的毕加索私交甚密,他的画风也毫无疑问地受到了立体主义绘画的影响。不过,他并没有盲从地成为了毕加索的尾随者,虽然他对画面物像的解析与重新整理以及画面的综合感都与立体主义不谋而合,但是他的画作还是与立体主义绘画有着本质的区别,尤其是相对于立体主义积极的画面分析,他认为是太过于理性。他始终坚持内心的感觉与敏锐的直觉,一直确信在事物的外表之下隐藏着更为重要的东西,就像是一闪而过的晨光,转瞬而逝却是真实的所在。

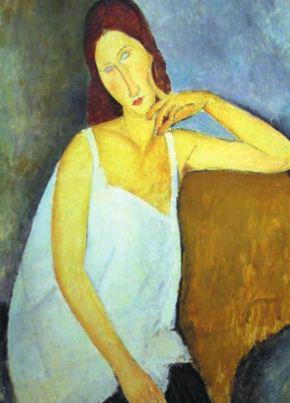

1917年,一位19岁的妙龄女子走进了莫迪里阿尼的生活,从这时起,一直到他因病离世的3年时间里成为了他一生中的艺术巅峰时期。当时还是艺术学院学生的让娜·埃布黛赫纳并不是众人眼里的美女,但是在他看来,身材娇小的让娜十分符合他的审美要求,文雅的举止、平和的性格、忧郁的气质、小巧的五官加上秀长的脖颈,简直就是他理想中的天使模样。从此以后,他画了一系列以让娜为模特的油画,这幅画于1919年的《让娜·埃布黛赫纳之二》便是其中之一。

在莫迪里阿尼的生活里离不开醇酒与美女,一如他离不开画笔与爱情。在很多时候,他是在苦艾酒的微醺中开始的艺术创作,他的画笔也会随着心绪的变化划出自然、随性的痕迹,在臆想下的亢奋中一挥而就,在画布上寻找到属于绘画的模样。由于身体孱弱的原因,使他放弃了一度挚爱的雕塑家生涯,可是他并没有放弃对造型艺术的探寻,仍旧在画布间继续他的艺术之旅。可能是他忘不掉雕塑的缘故,他在画面中留下的线条如石雕般硬朗,同时又有着音乐般韵律。许多人都认为他的线条运用与文艺复兴时期的画家波提切利相类似,但在仔细看过他的画面之后就会明白,其实他与波提切利的差异巨大。波提切利的古典线条是落在实处,建立在具体的形体空间上,他则是把线条建立在画面空间的边缘上,用以区别画面形体。他们的想通之处只是在凝练画面美感上,单就这一点而论,说明他还是在心底惦念着家乡意大利,还没有把文艺复兴以来的传统剔除得那么一干二净。也许他注定是一个不羁的灵魂,在看似理性的线条下依然有感性在作祟,他的画面人物形象在高度凝练之后只要求美感的存在,从不考虑形体的界定,他从独特的视角中发掘出人物的内在气质与神采,如同诗人在捕获稍纵即逝的灵感一般。从第一根明朗的线条落下时他的画面就开始了,同时,纯净的色彩也相伴着线条飞舞起来。

莫迪里阿尼终日混迹于巴黎的艺术圈中,游走于红磨坊和酒吧之间,完全徘徊在物质的世界里,却拒绝在画面上表现物质的内容,他画面的主角永远是活生生的人,也只有人才是最美的也最值得去表现的世间风景。可能是熟悉的缘故,也可能是囊中羞涩的原因,他所画的人像绝大多数都是身边人,诸如朋友、邻居、甚至有酒吧里结识的常客等人。所以,坐在他画布对面的常常是他有一定了解的人,这与花钱雇来的专职模特相比毫无陌生感,也没有礼貌之后的尴尬,在作画的时候更像是家人间的闲聊,使得画中人总是以一种舒适、自然的姿态展示着自己的样貌。

这时的莫迪里阿尼还浑然不知自己已经悄悄接近了生命的尽头,依旧是在癫狂的艺术状态里,他的艺术面貌早已确立,现在更是达到炉火纯青的地步。虽然是在巴黎度过了一生中的最后时光,可是他依旧是典型的亚平宁性格,血管里流淌着的满满全是拉丁民族的浪漫与洒脱,一半顽世、一半多情,时而狂野、时而温存,在颓唐之下留露出一段不安的激情,在桀骜之外保留着一份难舍的真情。这幅尺幅并不算大的画作可以视为一封写给让娜的情书。让娜的身体是画家所熟悉的,是一个真实的现实存在,可是他却在画布上找到了另外一种真实,既不是生活化、也不是理想化的真实。众所周知,他画的女人体是性感妩媚的,这幅画中的让娜虽然不是裸体,也能感受到一种来自体温的魅力,那份温情使得画面有了一个女人的温度。画面的三维空间已经全然简化,通过泾渭分明的背景只能隐隐地感觉到是在室内,画中人以优雅的坐姿倚靠一旁。作为一个专于人物的画家,他没有耽于对现实肉身的描绘,毫无顾忌地打破了人物的固有形象,只保留下区别于众人的个性特征。让娜现实中略带方角的面庞被修改成为他所钟爱的椭圆型,夸张过后的身体一目了然,直挺的鼻梁下有着小巧的双唇,温柔的双手一只轻轻搭在脸侧,另一只自然地垂在双腿间,臂弯下的一片黄褐色织物覆盖在某个家具上面,也衬托起肌肤的白皙,白色的吊带短裙遮挡在已经变得有些圆润的小腹上(这时的让娜已经怀有他的第二个孩子)。油画人物肖像从古典写实以来,对眼睛的描绘便一直是重中之重,而他在画中对眼睛的刻画则是简而化之,让娜的那双深情的双眸在画布上只留下了美妙的轮廓,几笔短小的弧线敷以淡淡的一抹湖蓝,独独不画瞳孔。这种“有眼无珠”的表现方法是他的独有标识,那是他隐藏孤独和陌生感的所在,也留下了向内心凝视的淡淡忧郁,还使得画中人和他一样寂寞、无助,自我封闭在内心的世界里。

很多时候,画家都是沉溺于非现实的虚空当中,人物形象仿佛正是画家本人,文雅之中略带纤弱,安静之下略有颓废,毫不张扬的姿态掩藏不住一颗奔腾的心。每一幅肖像画的背后都强烈存在着画家的身影,与其说是莫迪里阿尼在画间揣摩模特的面貌,倒不如说是在揣摩他自己的灵魂。在观看他的画作时,仿佛总是有一双忧郁的眼睛在上下打量着你,画中人无所谓裸体与否,而看画的你倒恰恰却是不着一物的一个。他的波西米亚式的生活方式不仅仅是为了证明一名画家的特质,更是他对自己的一种自我放逐,以此挣脱来自世间的一切束缚。因为他渴望得到一种能够超越生命的自由,而画面能够留下他追寻自由的足迹,也成为了他追寻自由的有力手段。在这短短的几年间,无论他的到来还是离去,巴黎依然是巴黎,而他依然是他,他就是那个永远的“陌生人”,执着地在不属于自己的世界里追寻着那一片属于自己的美妙云朵。