叙事理论视野下叙事文阅读分析能力的培养

语文教学最重要的是读和写。如果不仔细分辨,两者似乎无分彼此。我们也常常听到“阅读理解好,自然作文也就好,反之,如果写作文不错,阅读理解也不会糟糕”之类的“经验谈”,然而事实并非如此。

写作与阅读其实是两种不同性质的活动。写作固然需要理性的思考,但理性往往停留于写作的表面,即分析主题、构思篇章和文章修改的层面上。记叙文尤其如此,在具体的写作过程中,作者所写出的是将自身置于事件情景中时的所思、所“见”、所感,写作只是这些体验的记录。福楼拜在写给朋友的一封信时描写过这种状态:“包法利夫人在小资产阶级的浪漫情怀推动下满腔热情的恋爱被一次又一次地欺骗并终遭抛弃之后,无路可走的绝望使她只剩下了退出”。福楼拜说,当爱玛吞下砒霜最后中毒而死时,他自己也难受得全身抽搐,感觉自己“满嘴砒霜的味道”,好像中毒的是他。无独有偶,巴尔扎克写到高老头之死时,也痛苦不堪地卧在地板上,以至被来访的朋友误以为“不行了”。推动写作绵延不止的往往不是理性,而是想象和体验。

而在批评阅读活动中,虽然也要伴随着想象,但此时活跃着的是理性,辨析、反思、评判等等理性认知无时无刻不穿行其间。没有理性认知,批评也就无从发起。由此,如果作文,尤其是叙事文的教学侧重于想象力的激发、情感的引导等方面,则阅读理解更应该将重点放在事件展开过程的具体考察与分析上。

一篇文章涉及到作者、社会及知识和道德语境,阅读教学固然可以通过这些背景知识让学生对文章有一个初步的、模糊的印象,但这些工作做得无论怎样细致深入,毕竟不是文章本身。从消极方面说,它还可能会造成一种已经先入为主的经验从而限制学生阅读时的自由思考,甚至导致理解上的单一或千篇一律。一切文史知识之类的外围工作都替代不了文章自身,从功能上来说,它们倒是可以放在初步阅读之后用来调整、校正理解的过度或者偏颇。阅读,首先要面向文本。

一篇文章包含了事件和对事件的叙述。一个事件不会专属于某位作者,但作者却拥有事件叙述文本的专有权。这其中为作者所专有的,是在隐含或者直接连缀于叙述过程中叙述者的讲述艺术、情感反应和价值取向,也即叙述话语。学生要在事件、结构、修辞、情感、意义等方面对文章予以条分缕析的阅读理解以把握作者的取向,这种结构决定了教学只能通过对叙述行为的分析引导学生准确把握内中所蕴含的各种信息。即阅读教学的设计应该面向这几个层面展开。

从叙述层面来说,文章包括对事件的讲述、讲述者的感受与评价两个层面。事件讲述需要故事逻辑,作家必须遵循这样的逻辑才能赋予故事发展的合理性,使读者接受其所讲述的故事,否则就会遭到不合理乃至胡编乱造的批评。同时,作家也有安排讲述顺序的自由裁量权,通过预叙、倒叙等手段颠倒、错合、揉碎事件的线性进程,将故事讲得跌宕起伏乃至迷雾重重。但无论顺序怎样调整,事件毕竟有其自身的结构。人物有“施-受”两方,事件有产生发展变化之类,分析这一层面可以使学生明察一个事件的组织结构。法国文论家托多罗夫将这种结构归约为叙事的“普遍语法(句法)”:一个叙事作品可以视作一个句子的扩展。一个句子即一个命题,由人物和行动构成。人物或者施动者所使用的词汇只是一种命名,这样的词汇只有同谓语结合后才能获得意义,因此,分析作品本质就变成分析谓词。因此一篇作品可以视作由以动词谓语(即人物行动、故事情节)为中心的命题和由两个或两个以上主谓句组成的命题序列,分析一篇作品首先可以找出这样的序列。以七年级《语文》上册中的《社戏》和《初航》为例:将鲁迅的小说《社戏》压缩成一个句子,则可以说是讲了一个“我看戏”的事件。在“看”这个动词之下,我们看到了“去赵庄—不能去—可以去—看到戏—返回”这样一个序列,在这个序列之下,又有去的路上、戏台上下、归途中及归来后几个二级序列。如此层层离析,一篇故事的结构也就清晰了。同样《初航》也是由“遭遇风暴”这个命题之下统摄着“下锚—砍桅—弃船—登岸”等一系列的二级叙事所结构。

然而,文学之所以为文学,并非止于其叙事,人们阅读作品也不会满足于仅仅知晓了一个虚构的新闻事件。文学传递给人们的,除了开始—转换--(再转换)--平衡的事件发生过程外,更重要的是生命的经验,是作者寄于叙述者的丰富的感受、反思或评价。由此,叙事就需要两种性质不同的谓词:一是标志事件“平衡—不平衡—平衡”种种转换过程的谓词,原则上这类谓词在叙事只出现一次;二是呈现事件发生状态的的谓词,可以频频出现。这类谓词被托多罗夫归入形容词序列中,包括状态、属性、人物身份等,用以伴随动词序列的环环陈述,赋予动词多彩的形态。“动词和形容词的对立不是特定的行动和品质的对立,而是不同体的对立,可能就是反复体和非反复体的对立。叙述‘形容词就是描写平衡或不平衡状态的谓语,叙述‘动词就是描写一种状态向另一种状态转变的谓语。”[1]动词当然也可以具有描写性,但主要承担的是陈述功能;形容词首先是描写性的,可能独立于讲述,更多的情况则是融合于讲述过程,使讲述本身含有对事件或人物的评价、情感及情态展现。需要提醒的是,托氏所说的动词和形容词与语言学中的词性划分是不同的,他依据的是叙事中所承担的功能,所以特别强调其为叙事作品语法中的词性。如下表:

表1《初航》

主词 语言学动词序列

船员 泊 下锚 砍桅 祈祷 求救 弃船 获救

我 (风大得)可怕、呆、难过、吓坏了、恐怖、晕了过去

表2

主词 语言学形容词序列

风 紧 大 (大到)无以复加 小

船员 恐怖和惊奇

《初航》这篇叙事文可以概括为“航船遭遇风暴”,另一方面也同时是“生命遭遇危险”这样的陈述。其中风暴是导致事件由平衡向不平衡转换的叙事推动元素,因此,对船员自救过程的陈述与风暴变化过程的陈述完全一致。叙事语法方面来看,文章的动词就是“遭遇<危险>”,标志航行的平衡状态遭到破坏。如此则表1的动词序列其实与表2的形容词序列一样都应该被划入描写不平衡状态的形容词序列(当然如果将表1的动词视作“遭遇(危险)”的次级叙述,也可以将其看成航行者自救过程的陈述性话语序列)。endprint

通过这样的分析可以看出,本篇课文其实不是在报告一个遭遇风暴的事件,而是对生命遭遇危险时的活动状态的展示,因而可以容纳大量的行为、心理和对话等等修辞性的话语。表1和表2的对比也使我们发现“我”和水手们的不同。水手们对危险的感觉是随着风暴的逐渐升级由不在乎到恐惧逐步加重,而“我”的感觉则是始终停留于恐惧层面,没有水手们的感受从轻到重的变化过程。从水手方面看,这些词语系列暗示了风暴的前所未有或不多见,表明风暴的危险性。就“我”而言,则表明“我”是一个没有航行经验的航海者。

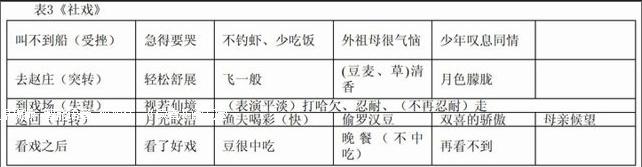

比较复杂的是《社戏》,这篇小说固然是讲述“我去赵庄看戏”这件事,文中分成“找船——航行——看戏——返航”四个部分讲述,最后追加看戏后的议论。托氏所谓的形容词部分制表如下:

表3《社戏》

叫不到船(受挫) 急得要哭 不钓虾、少吃饭 外祖母很气恼 少年叹息同情

去赵庄(突转) 轻松舒展 飞一般 (豆麦、草)清香 月色朦胧

到戏场(失望) 视若仙境 (表演平淡)打哈欠、忍耐、(不再忍耐)走

返回(再转) 月光皎洁 渔夫喝彩(快) 偷罗汉豆 双喜的骄傲 母亲候望

看戏之后 看了好戏 豆很中吃 晚餐(不中吃) 再看不到

罗兰·巴特把叙事中的事件称作标记,“……无论谁阅读文,都要在情节的某些一般名目下(漫步、谋杀、约会)来积聚一定的信息,正是此类名目造就了序列;我们可赋予序列某个名目。”[2]这里所谓的“名目”也就是“标记”,它可以说是行动的类型。将“标记”统一到托多罗夫的的命题序列中来,则可以将命题分成不同的层次等级。如“灾难”属于事件的类别,在这个类别之下,我们可以联想到争吵、破产、战争、地震、洪水等等各种各样的具体情形。如果在《社戏》里使用这种标记,则“去赵庄”下统摄了“叫船”、“失望”、“生气”、“获得同情”等,“看戏”下可以列举“远看”、“介绍演员”、“困”、“支撑着”、“担心”、“吁气”、“回转”等等,继后的“返回”标记集合同此。从小说题目来说,叙述者应该将注意力聚焦于看戏,标记也应该沿着看与戏展开序列,然而文中并没有遵循这样的常规,而是插入了许多与看社戏几乎无关的枝节。比如行动展开前花了很长的篇幅讲述北京的两次看戏,使三个统一在“看戏”名称下的事件构成了横向上的对比关系,潜在形成对故乡看戏一事的情感态度。在讲述看戏过程中,又插入返回途中的“偷豆”事件,构成套嵌叙事,而这个嵌入的叙述在篇幅比例上甚至超过了主体事件的叙述,不但夜里偷豆、烧豆不厌其烦,还要继续次日的议论和晚餐的送豆。依照托多罗夫的句法,则这些动词叙事其实都可以被划入形容词序列,其展示的是看戏的情态和感受,与看戏本身只构成了隐喻或转喻关系,而不是事件的推进元素。通过这样的分析,我们终于可以推断出,作者讲述的目的并不在于展开看戏的事件,而在于展示看戏所引出的故乡情态,这样就迫使我们不得不重新思考看戏叙事的意义,即,它只是被叙述者用来作为一个容器,里面倒出的其实是对故乡人情物态的美好记忆。

当然,这里所做的只是一个十分粗略的分析。如鲁迅讲述的看社戏时间上从早上一直持续到次日。早上叫不到船,外祖母为此很气恼,母亲安慰外祖母,并约束“我”不得闹情绪。夜里返回又嵌入偷蚕豆的情节,都是对事件的丰富,可以视作对看戏动作的情态化叙述。而正是在这样的情态化中,我们才看到了小说中的“我”对童年经验的美好记忆与怀念。

这样,利用叙事学的语法理论将叙事作品中的名词、动词和形容词逐层剥离,一篇叙事文的结构、情感和价值取向就可以脉络清晰地显现出来。作为文本细读方法的教学,它比直接知识化、概念化地介绍和论证文章的主题、价值等等更能培养学生阅读时的自主性,有利于培养学生思维的清晰和缜密,提升文本分析能力。解读如果悬浮于意义或价值的直接认定,也许它不会影响学生的考分,但对训练学生实际的文本分析能力来说,则很难说不是一种事倍功半的劳动。

注释:

[1]兹维坦·托多罗夫.从<十日谈>看叙事作品语法.见张寅德编.叙述学研究[M].北京:中国社会科学出版社,1989.

[2]罗兰·巴特著,屠友祥译.s/z[M].上海人民出版社,2000.

(曹芳芳 上海市松江区华阳桥学校 201611)endprint