淡淡的诗意,淡淡的乡愁

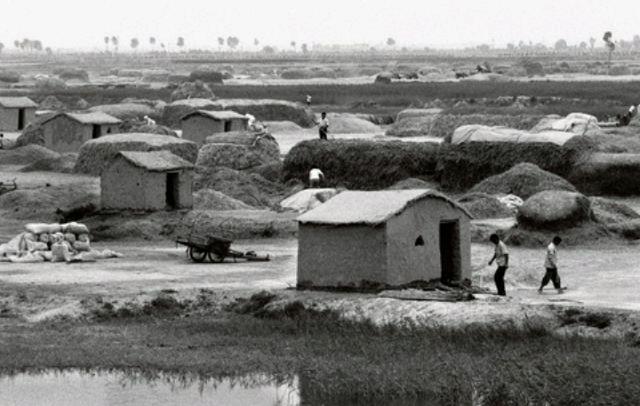

1990 年代末,我用了三年时间拍摄我的故乡,完成了纪实摄影系列“黄河滩区”,之后断断续续一直在拍。2012年9月,听闻我的老家黄河滩区十几个村庄要拆迁,统一盖楼房规划新型农民社区。我忍不住收拾相机,寻访上世纪末1990年代我拍摄的故乡黄河入海口处滩区里的一个小镇—永安镇(原属垦利县下镇乡)。

现在的样貌将和滩区里其他村庄一样变成耕地,伴随着城市化进程而永远消失。老家变化很大,一眼望去,广袤的滩区拔地而起的五颜六色的高楼确实把我吓了一跳。近乡情更怯,心里五味杂陈,“老家”这个词儿,具化成远的、近的记忆,在我脑子里一幕幕闪现。沉寂了太久的故乡正在被改变。慢慢地对故乡有一种责任。

我要拍下即将消失的家乡,拍下这片与我的生命息息相关的土地,记录一个跨世纪的故乡。给自己一个交待,给时代留下一个文本,完成我近20年的心愿和对故乡的眷念。

如何在技术上控制影像,和上世纪拍摄的作品在影像语言上相对统一,一直是纠结的,很难掌控的,也是不确定的。当下的中国摄影界,传统经典纪实摄影正在受到新纪实摄影和观念摄影的颠覆。纪实摄影的影像文本所运用的摄影语言又是至关重要的。在影像多元视觉表达的今天,的确让我这个年龄不算小的摄影师难以驾驭。

台湾著名的艺术理论家郭力昕来信说,你的新作延续着以前拍的《黄河滩区》一贯的古典美学风格与精准的影像品质,但要作为一位与众不同的摄影家,要自问摄影创作对自己而言是什么,或者说,要拿来做什么。是要证明或反映自己的影像艺术表现能力?或者要让观众看见并理解黄河滩区人们的生活、样子、造型?或者藉由他们的生活和样貌,来呈现你的影像构图/光影艺术的掌握力?或者反过来,通过这样的掌握,来有力的呈现他们的生活?他们在画面里,是视觉的/抽象的符号,还是社会/生活的符号?以上这些问题,是二分的、相互扞格的创作方向,还是可以有效融合在一张/一组影像里?

我的观点是,中国东部黄河流域的汉民族没有宗教和信仰,文化积淀也不比中原地区,缺少所谓视觉符号,有一定程度的拍摄难度。强调影像可能会削弱内容;注重内容而照片看上去会没有影像力量。刻意的影像表现和生活本身之间也是一种矛盾,我是想经由我的影像让观者看到我内心对故乡人的一种尊重,所以在我拍的作品里刻意追求了人类共有的精神性,或者说灵魂的东西,这种诗性的影像语言或许不能够还原生活,我也担心过多地讲究摄影语言会削弱内容,但因我并不想把故乡按生活归类做成文献,只强调文本的社会学意义。所以在形式与内容和传统纪实摄影语言的权衡掌控中,我选择了朴素和厚重的乡愁,经由我的成长经验,通过朴实、安静、温和、诗性的影像语言来更有力的直接呈现我的故乡。在我的影像里,黄河滩区的农民,隐喻着人类共有的命运和作为劳动者的尊严。这固然是两个不同的创作方向,也曾试想在一组影像里能否兼顾。我认为,的确很难!

在三个年头的拍摄中,我不作文献,不作报道,不作民俗,让淡淡的诗意融入到我的摄影语言里,每一张照片发自内心,回到内心。慢慢地,我把这些照片挂在我的心里。

苏珊·桑塔格说过,越不事修饰,越少刻意的雕琢、越平实—摄影便可能会越具有权威性。

童年记忆,深刻永恒的占据着心里的空间,无论我在哪里,干什么,想什么,它都在。即使老家在不断地发生着变化,即使它可能要消逝,在我心中—故乡是我永远的生命故事。

金像奖评语:

黄利平对自己位于山东东营农村故乡的眷恋之情,通过这些平静而温暖的影像涓涓流淌。尽管记录的多为乡间日常生活中平凡、琐碎的细节,但作者不动声色的视觉呈现却成为一种无声而有力的表达。作者的影像平稳、扎实且富于内在逻辑,显示出其深厚的摄影记录功力。(黄文点评)