计算机基础教学改革探析

王彩霞,廉侃超

(运城学院公共计算机教学部,山西运城044000)

1.引言

计算机基础教育是高校通识教育的一个重要组成部分。运城学院的计算机基础教学,依据不同学科不同专业分类、分专业、分层次进行。第一、二层次是通识教育必修课,第三层次是通识教育选修课。依据教育部高等学校计算机基础课程教学指导委员会提出的最新教学目标和运城学院的人才培养定位,运城学院计算机基础教学的总体目标确定为:通过计算机基础教育,使大学生能够理解计算学科的基本知识和方法,掌握基本的计算机应用能力,同时具备一定的计算思维能力和信息素养,从而更好地为区域经济发展服务。

在多年的计算机基础教学中,教师发现运城学院新入校大学生,整体上计算机应用能力、计算思维能力与培养目标有一定的差距,学生学习目的不够明确,学习兴趣有待提高。计算机通识教育课程有较强的实践性、应用性、明显的时代发展性,如何改革课程教学内容和教学方法,在有限的教学时间内完成教学任务,并达到更好的教学效果。一直是一个重要的研究课题。运城学院是新建地方本科院校,未来5年甚至10年的战略目标就是向应用技术型大学转型。在这样的背景下,探索研究提高学生计算机应用能力的教学内容和教学方法,对运城学院应用型人才培养具有重要的现实意义。

2.教学案例设计

教学案例是计算机基础教学内容的重要组成部分之一。改革原有的、应用性欠缺的、枯燥的教学案例十分重要。在完善计算机基础通识教育课程的教学案例时,主要进行了三方面的创新设计:一是联系区域经济,提高教学案例的应用性;二是结合趣味设计,增强教学案例的趣味性;三是融入计算思维,培养计算思维能力。在这些完善的、实用的、有趣的教学案例中,整合了一系列具有关联度的知识点,使学生在真实的、合理的、有趣的环境中从整体上理解和掌握知识点的用途,从而激发学生的学习兴趣,改善学生的学习状态,以提高学生利用计算机分析问题、解决问题的能力。

2.1 联系区域经济

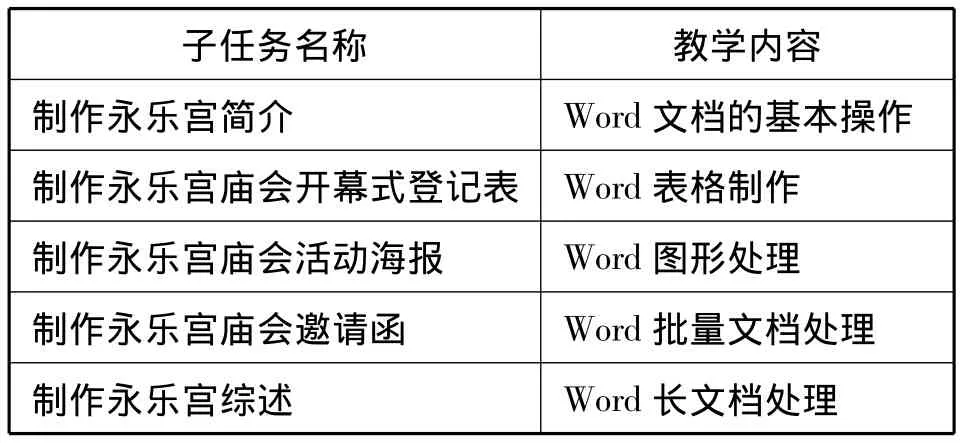

运城学院为全院非计算机专业的一年级学生开设了计算机基础课程。在本课程的教学中,结合当地的旅游景区文化推广问题,设计了旨在推广道教名观——永乐宫的教学案例:“永乐人民欢迎您!”,其中包含若干相互独立又相互联系的子任务,如表1所示。通过“永乐人民欢迎您!”系列教学案例,逐步完成了Word 2010关于文档的基本操作、表格处理、排版、图形处理等教学内容。在处理实际问题的过程中,逐步提高了学生的计算机应用能力。

表1 教学案例:“永乐人民欢迎您!”

2.2 结合趣味设计

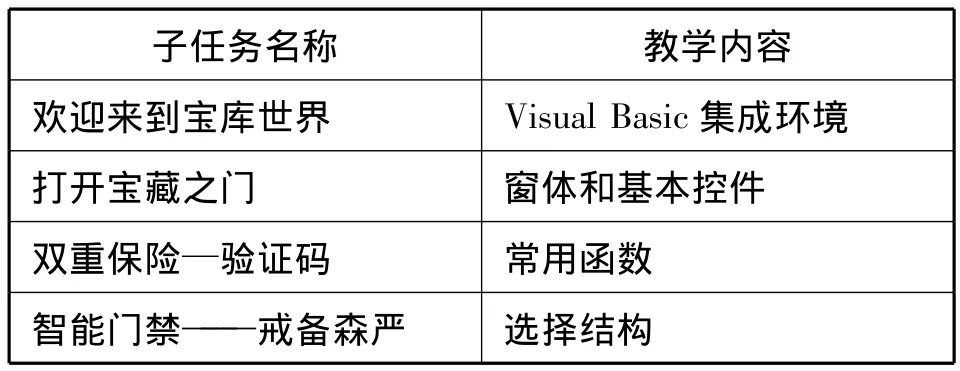

Visual Basic程序设计课程是运城学院为中文系、外语系、政法系、教心系、经管系各专业的二年级学生开设的第二层次计算机通识教育课程。在Visual Basic程序设计课程教学中,结合文史类学生的特点,设计趣味系列教学案例:“芝麻开门”,其中包含了递进性、连续性的子任务,如表2所示。在应用Visual Basic程序讲述阿里巴巴和四十大盗的传奇故事的过程中,引领学生一步一步地完成了“Visual Basic集成环境”、“窗体和基本控件”、“常用函数”等教学内容。“欢迎来到宝库世界”、“打开宝藏之门”、“双重保险—验证码”等程序大大激发了学生学习Visual Basic程序设计的兴趣。

表2 教学案例:“芝麻开门”

2.3 融入计算思维

计算思维是运用计算机科学的基础概念进行问题求解、系统设计、以及人类行为理解等涵盖计算机科学之广度的一系列思维活动[1]。2015年7月,在“第四届计算思维与大学计算机课程教学改革研讨会”上,陈国良院士指出:用计算思维驱动大学计算机基础教学改革已进入新常态。计算思维能力培养已成为中国大学教育的重要组成部分。

计算的本质是抽象和自动化。自动化的核心概念有算法、程序、迭代、递归等,是计算思维能力培养的重点内容之一。在Visual Basic程序设计课程教学中,针对“循环结构”的教学内容,设计“猴子吃桃之迭代”教学案例;针对“过程”的教学内容,设计“猴子吃桃之递归”教学案例。在“猴子吃桃”系列教学案例中,融入计算思维的核心概念,有重点地渗入计算学科最本质的思想和方法,从而提高学生的计算思维能力。

3.教学过程设计

任务驱动教学法是一种建立在建构主义理论基础上的教学方法[2]。在学习过程中,学生在教师的帮助下,紧紧围绕一个共同的任务活动中心,在强烈的问题动机的驱动下,通过对学习资源的主动应用,进行自主探索和互动协作的学习,并在完成既定任务的同时,引导学生产生一种学习实践活动。该教学法的特点是“以真实任务为主线、教师为主导、学生为主体”,是一种教师引导、学生主动参与、自主协作、探索创新的新型教学模式,适用于实践性、应用性强的课程教学。

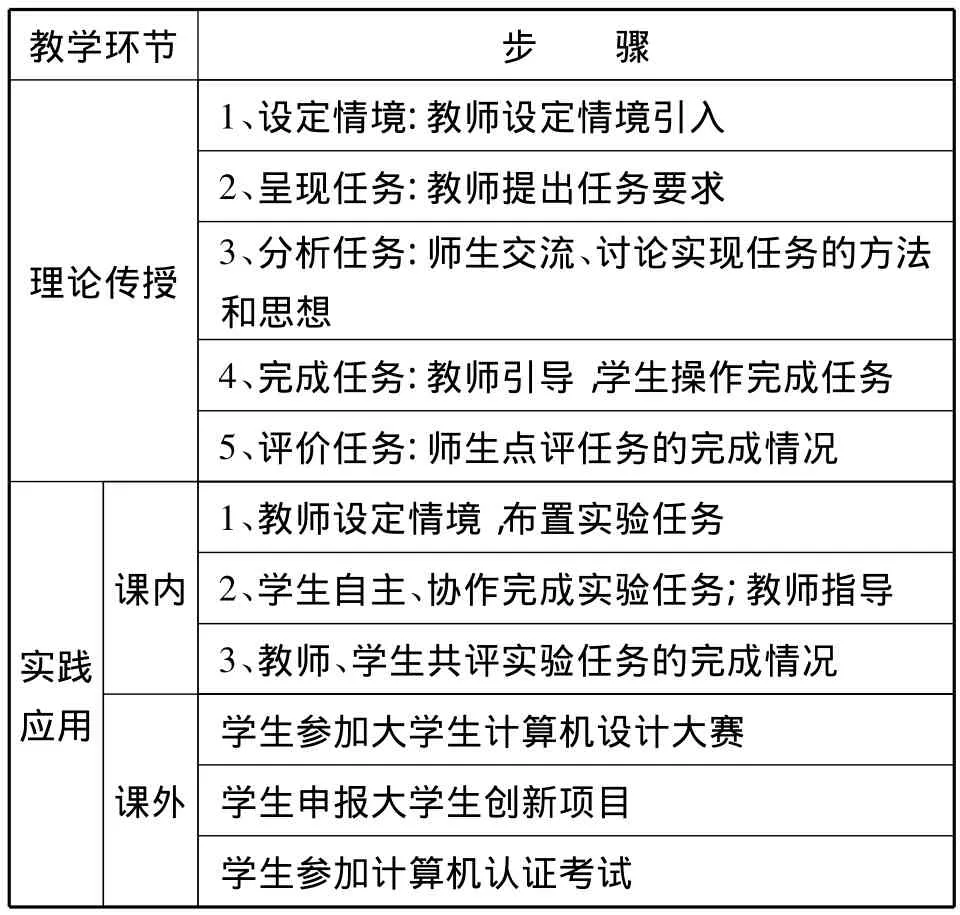

在为大学生设立的“1+X”计算机通识教育课程中,无论是第一门计算机基础课程,还是第二门程序设计课程,都具有实践性、应用性强的特点。计算机通识教育课程的授课由原来的“多媒体教室授课+计算机实验室实践”改革为“计算机实验室:授课+实践”,在计算机实验室进行教学,将计算机知识传授、计算机应用实践和计算思维能力的培养与熏陶有效地融为一体。结合计算机通识教育课程特点和运城学院学生的实际情况,基于任务驱动教学法,在计算机基础教学中尝试、探索以下教学实施过程,如表3所示。

表3 计算机基础教学实施过程

计算机基础教学实施过程由理论传授和实践应用两个环节组成。

在理论传授环节,以教师为主导,借助最恰当的涵盖教学内容的教学案例调动学生参与教学的积极性,充分利用教师、教材、视频、课程网站和互联网等教学资源,逐步实现学生计算机知识的建构和科学思维的形成。

在实践应用的课内环节,以学生为主体,在教师指导下,通过实验任务对学生进行知识内化、技能强化及计算思维能力的培养。在实践应用的课外环节,教师引导学生踊跃参加大学生计算机设计大赛,鼓励学生申报大学生创新项目,激发学生学习计算机知识技能的兴趣和潜能,进一步培养学生运用信息技术解决实际问题的综合实践能力、创新能力与团队合作精神。同时,鼓励学生参加全国计算机等级考试以及微软相关认证考试,增加学生就业砝码,敦促学生主动、努力学习[3]。

4.教学效果

为了验证计算机基础教学改革与实践的成效,对改革前与改革后的计算机基础教学效果从学生对计算机基础通识教育课程的满意度、Visual Basic程序设计课程的考试成绩、参加中国大学生设计大赛(微课与课件类、数字媒体设计类)的获奖情况等三个方面做了对比,对比结果如表4所示。表4中的数据证实了计算机基础教学改革是卓有成效的。

表4 改革前后教学效果比较

5.结束语

改革之后的计算机通识教育课程的教学案例和教学实施过程更加完善、科学,更加具有可操作性。实践证明,在计算机基础教学中,采用联系区域经济、结合趣味设计及融入计算思维为特点的教学案例,通过任务驱动为主导的计算机通识教育课程教学过程的实施,有效地激发了学生学习信息技术的兴趣,进一步培养了学生运用信息技术解决实际问题的综合实践能力、创新能力与团队合作精神,为服务区域经济发展奠定了基础。

[1]周以真.计算思维[J].中国计算机学会通讯,2007(3).

[2]宋加涛,王蔚,杨忠秀,任小波.任务驱动法在C语言实验教学中的应用研究[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2011(2).

[3]高璐.刍议计算机基础教学改革[J].石家庄联合技术职业学院学术研究,2007(2).