跨语言能力培养过程中母语使用新视角

马建俊 吴泽琼

摘要:母语环境学习外语,母语使用一直存在争议;传统外语教学理论一般限制或禁止母语使用,但现代外语教学理论与实践研究者正积极探讨母语的正面作用。语言输出错误与说话人内部心理冲突、注意力分配等多种因素有关,是外语学习和母语学习不熟练阶段的共有特点。母语是跨语言能力形成的基础,是孕育二语、三语等多语语言能力的摇篮。在一定框架指导下使用母语有助于学习者潜在语言认知能力的形成和学术外语能力的提高。

关键词:跨语言;母语;效率

中图分类号:H319.3

文献标志码:A

文章编号:1001-7836(2015)03-0114-05

在母语环境中学习外语,母语的使用问题一直是困扰外语理论界和教学界的难题。过去相当长一段时间,母语一直被视为外语学习的主要障碍,是产生“干扰”和“负迁移”的主要原因;要学好外语,就必须克服母语的干扰和负迁移;在运用外语过程中要完全忘掉自己的母语。听说法、直接法、浸泡法和交际教学法等都主张在外语教学中不要使用母语,以免增加母语的干扰、减少外语的输入。但这些理论在教学实践中遇到尴尬,实际外语教学过程中国内外都不同程度地使用母语。理论与实践的脱节引发众多争议,教学一线实证研究结论也莫衷一是、相互矛盾(陆效用,2002;乔佳义,2003)。因此,对母语的使用这一问题进行深入探讨,客观科学地理解母语对外语教学的作用,从理论上和实践中把握母语与外语教学的关系,可以起到充分利用又不滥用母语的目的,促进母语与外语两种或多种语言之间的互相转换,提高跨语言运用能力。

1 母语作用认识发展

跨语言能力是双语或多语之间语义的互通能力,是外语、二语或多语学习的理想境界。一种语言对另一种新学语言是否存在影响、是正面影响还是负面影响,起促进作用还是干扰作用,一直是外语或二语研究领域的热门话题。经过几十年的争论,人们对其认识随着语言学理论和二语习得理论的发展而发展。在20世纪六七十年代,行为主义学习理论把学习看成是一个“刺激-反应-强化”的过程,通过对比分析认为母语句子与外语句子结构相同或相似,母语对外语学习产生正迁移;相反,则产生负迁移。听说法、直接法、浸泡法和交际教学法等,认为母语对外语学习产生“干扰”和“负迁移”,应当限制或禁止使用。但这种观点受到许多研究者的质疑,早在上世纪八十年代,Guthrie(1984)对外语课堂完全使用外语就能导致输入量大大增加表示怀疑;Skinner(1985)认为外语课堂完全排除母语会不利于学生概念的形成,因为那样会阻碍外语与母语概念之间的联系。Macaro(2001)引用许多研究者的研究对外语课堂禁止使用母语提出异议,认为老师外语输入的量并不会对其质同样有益;语码转换是多语环境中交流的正常部分;作为外语或二语的英语教学禁止使用母语是错误的,是强加在全世界课堂中语言帝国主义的一种形式;母语是学习者学习外语的重要工具,把母语从外语课堂中排出在外会剥夺学习者学习外语的这一语言工具。著名的二语习得专家Vivian Cook在2001年专门论述了课堂中母语的使用。近年来,国际上提出了“新殖民主义”“语言霸权”“语言人权”以及“语言生态”(蔡永良,2011)等非常严肃的概念,母语对外语的“干扰”或“负迁移”的说法已被完全抛弃,取而代之的是对跨语言能力的研究(Canagarajah,2008)。

2 语言输出错误归因

母语对外语的“干扰”和“迁移”是以行为主义心理学为基础的语言学习观提出的观点。行为主义心理学家Watson,Thorndike,Skinner将学习过程看成是对反复刺激做出积极反应的过程。语言学习同其他学习一样,是行为习惯的形成。学习的主要障碍是先前已有知识的干扰。当旧习惯妨碍新习惯的形成时,产生前摄抑制(proactive inhibition)。因此,要学习新习惯,就必须“克服”旧习惯。但这种“克服”理论存在明显的局限,不能用来解读语言学习过程中遇到的所有问题。例如,外语学习不可能把母语忘得一干二净,孩子学习自己的母语也并不是简单重复别人说过的话,而是能够创造性地说出他们从没有听到过的话语,因此Chomsky的普遍语法理论就是对刺激反应理论的质疑。

那么如何理解“干扰”和“负迁移”这些语言错误呢?在二语习得研究和实践中,“一语干扰和迁移论最初视为一种行为主义的观点,现在更多把它视为一种认知策略”(Ellis,1999:297)。Krashen(1981:64)引用Lado和Bananthy,Trag-er&Waddle的研究说,母语以及学习者头脑中已有的其他知识是成年人外语输出行为中产生语法错误的主要来源。这些错误虽然可以追溯到母语的结构,但也与学习者不同语言背景有关。母语只是导致外语输出错误的来源之一,其他来源也应当加以考虑。母语对外语的输出影响“很难与影响语言发展的其他因素分开”(Ellis,1999:335-336)。“中介语”研究发现很多错误并不能归咎于母语的影响,如“two mouses,she goed”这种“过度概括”,不但以英语为外语的学习者会犯这样的错误,在以英语为母语的学习者也会出现同样的错误。

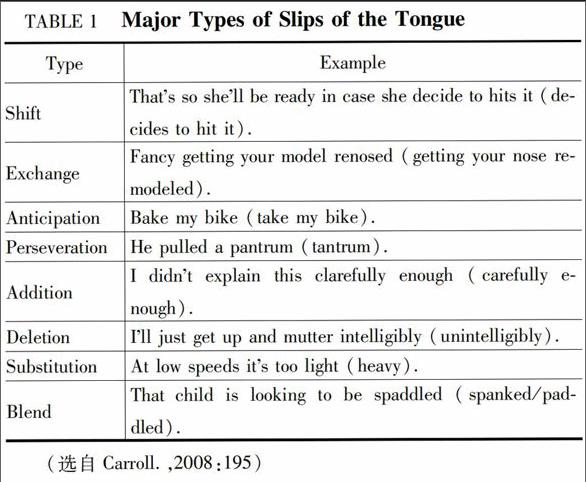

一些心理语言学家在自然条件和实验室条件下对学习者的语言输出错误做了详细、系统的观察分析,并画出了整个输出模型的大致轮廓,其代表人物有Levelt,Kormos和Carroll。Kormos(2006)对Kevelt的输出模型进行了归纳和发展,认为学习者的输出错误不仅受母语的影响,也受外语本身的影响。Levelt(2008)从心理学角度提出了语言输出的四个阶段,即形成概念(conceptualizing)、整理思路(for-mulating)、正确表达(articulating)和自我监控(self-monito-ring)。Carroll(2008:195)对自然状态英语母语使用者的日常口语加以录音,发现这些口语主要存在八种形式的口误,如下表(括号中为正确表达形式):

在移位(shift)中,语言成分第三人称单数形式-s应该接在decide后,却移到了hit后;交换(exchange)其实是双移位,nose与model换位,应该是remodeled,却成了renosed;先占(anticipation),后一个词bike中字母b占据了take中字母t的位置;重复(perseveration)单词pull中的字母p取代了后一个词tantrum的第一个字母t;增加(addition)单词carefully,第一个字母c后面加了1,而减少(deletion)intelligibly减少了un-前缀;替换(substitution)是一个片段被一个突然插入的片段取代,light代替了heavy,替换与其他口误不同的是突然插入的片段不在句子中;混合(blend)出现在两个词以上,两个词项融合或混合成一个词,spaddled由spanked的前三个字母spa-与paddled的后四个字母-ddled混合而成。类似的错误还有斯本内现象(spoonerism),例如Let me show you to you换成Let me sew you to your sheet;将well-oiled bicycle“上油良好的自行车”误为well-boiled icycle“煮得很好的冰柱”。

造成这些语言失误也许与心理因素有关,如美国总统乔治·布什(George Bush)在1992年总统竞选时的一场演讲中这样开头:“I don't want to run the risk of mining what is a lovely recession(reception).”(Newsweek,1992,转引自Car-roll,2008:196)本意是说“reception”,错说成“recession”。虽然是语音失误,但也说明他头脑里一直想着“(经济)衰退”这件事。弗洛伊德将这种现象解释为内部心理冲突的结果,从某些方面表达了人们头脑中的潜意识。

从语言能力形成过程来看,语言输出错误是语言学习过程中的正常现象。由于熟练程度不够,表达方式有限或注意的方面不同都会造成语言错误,包括自己母语的学习。一个被广泛引用的例子:

Child:Nobody don't like me.

Mother:No,say“nobody likes me.”

Child:Nobody don't like me.

(eight repetitions of this dialogue)

Mother:No,now listen carefully;say“nobody likes me.”

Child:Oh!Nobody don't likes me.

(McNeill,1966,引自:Brown,2000:39)

Brown对该错误造成的原因解释为母亲关注表层语法差异,而孩子关注语义的表达。这也引起一些研究者对内隐学习和外显教学之间关系的研究。也有人对母亲这种教育方式提出反对,认为这位母亲不能这样教孩子,应该顺其自然,孩子到时候就会说了,父母的作用就是给孩子提供丰富的语言环境。

Krashen认为这种外语输出错误是因为学习者没有学会新的语言而借用母语参与外语语言活动造成的,是用旧知识“填充”、用“已知的”弥补“未知的”结果;纠正这些错误的方法,就是“学习”(按监控理论,就是“习得”),就像知识缺乏只有通过“学习”才能得到解决一样(Krashen,1981:67)。这与王初明(2003)的补缺假设异曲同工。所谓母语的“干扰”和“迁移”,其实质是外语学习过程中由于对外语的熟练程度不够而借用母语知识的结果。因此,当今一些研究者完全忽略母语对外语学习的影响研究,或将其最小化,转而研究特定语言所有学习者的相似性,而不考虑其母语(Spada&Lightbown,2010:115)。

3 母语的使用

3.1对母语使用的不同认识

语言学习的相似性是通过A语言学习B语言的理论基础。要探讨语言学习的共性,必须借助语言学的研究成果。什么是语言?索绪尔将语言定义为一套符号系统,许国璋先生将其发展为:“语言是人类特有的一种符号系统,当它作用于人与人的关系的时候,它是表达相互反应的中介;当它作用于人和客观世界的关系的时候,它是认知事物的工具;当它作用于文化的时候,它是文化信息的载体和容器。”(许国璋,2001:1)许国璋先生从人与人、人与物之间的关系对语言进行解读,并且将语言视为文化信息的载体。Cummins(1979,1981,2008a)将语言能力分为基本人际交际能力和认知学术语言能力。BICS指语言会话能力,而CALP指理解和表达能力,包括口头、书面表达能力以及与成功相关的概念与思维能力。母语与外语的差异是BICS之间和部分CALP之间的差异,但CALP之间存在深层共享能力,用以下“双冰山”双语能力示意图表示:

由此可见,母语与外语的学术语言能力存在交叉,母语语言能力的提高对外语的学术语言能力有促进作用,能够增加学习者对外语的理解。这个结论也可以从部分实证研究中得到证实。陆效用(2002)通过对100名中学生和100名小学生母语和英语学习的对比研究,发现外语学习与母语学习之间呈显著正相关关系,母语学习成绩好的学生,外语成绩也很好,这与王跃洪(2000)的研究结果一致。王跃洪(2000)以我国一所高校学生为对象进行调查得出结论:母语水平的高低对外语学习有显著影响。

不过,单语主义者否定外语课堂中使用母语,认为使用母语会有副作用,对培养学习者用外语思维的能力无益,让学习者思维处于“双轨”(double-track)状态,遇事先用母语思维,影响外语思维能力的形成。有人把外语老师在母语环境中教外语比喻为在大海中修建岛屿,有随时被海水淹没的危险,老师的责任就是要不断与海水作斗争,修坝挡住海水(Butzkamm,2003)。这并不是没有道理,一种语言不可能总是依赖使用另一种语言来学会。语言使用也存在竞争,不用就会忘掉或叫磨蚀(attrition)。由于母语的优势,随时都可以接触和使用,外语处于一种被边缘化、处于随时都可能被忘掉的境地。部分实证研究也证明了这一点,如乔佳义(2003)通过对两个水平大致相当的自然班进行对照研究,发现用英语作为媒介语的课堂教学效果优于用英汉双语作为媒介语的课堂教学效果。

但赞成母语使用者的观点认为使用母语可以帮助学生学会思考、学会交流以及获得语法的直觉理解(Butzkamm,2003)。Butzkamm为了证明自己的观点列举了十条公理(maxim),其核心观点可以概括为:学习是一个内在的过程,外语学习是建立在已有知识和技能基础之上的,而这些现有知识和技能是先由母语学会的,为外语习得提供语言环境支持系统。用外语思维不是“全有或者全无”(all or nothing)的绝对情况,而是从无到有的一个渐进过程。

从Halliday的语言功能框架来看,母语可以视为课堂参与者的一种交际资源,能够实现三种目的。(1)概念功能:为外语不熟练的学生提供接触外语课程的机会,从而学得外语知识,帮助外语很差的学生理解教材内容;(2)人际功能;(3)语篇功能(King,2008)。

这些观点的基本理念是:学生的母语意识可以转移给外语,运用母语可以减少学外语时的压抑,从而对外语习得产生强化效应;多语本身就能培养多种语言能力,把外语与学生的母语分开违反“语言人权”,并且会让学生逐渐贬低自己的母语。跨语言能力源自两个渠道,(1)现有知识是学习的基础,先有的知识、技能、信念以及概念会影响学习者对周围环境的认知,并对这些认知进行重构和解读,学生由母语形成的经验影响学生的文化认同和对事物的认知能力;(2)跨语言能力是互相依赖的,虽然不同语言的表层面(如语音、流利度等)明显不同,但认知或学术语言能力是相互依靠的。这种共同的潜在的语言能力使认知或学术知识从一种语言转移到另一种语言(Cummins,2008b)。换句话说就是语言CALP是相互依赖的,一种语言学到的知识,对另一种语言也有用。从教学法的角度看,这种认知是对翻译教学法的肯定。

西方二语自然习得理论认为儿童母语是在语言环境中自然习得的,因此二语习得也要让学习者浸泡在二语环境中。有研究证明一个五岁的孩子接触自己的母语输入时间为9100小时,平均每小时对孩子输入的话语数量为670,两数相乘,一个五岁孩子母语话语输入的数量超过六百万。作为学校的学生不可能有那么多的时间来专门学习一门外语,走孩子学习母语的老路来自然习得外语恐怕是没有效率的。有人认为学生“课外的时间是充裕的,甚至是无限的”(赵忠德,2003),这与学生在校学习的实际情况是有出入的,不管是英语专业还是非英语专业的学生在校学习都不是英语一门课程,何况课外还有许多其他活动和任务,学生课外时间也一样有限。课堂是学生接触教师和外语的主渠道,提高课堂的教学效率才是外语学习的根本。语言能力是随着知识的增加而不断增加的。

正反双方的观点都可以找到相应的理论和实证来证明,实在不能简单以谁对谁错来衡量。从整体来看,我国外语教学的情况是鼓励使用外语教学,但母语的作用也不能低估(周星、毛卫娟,2006),但如何使用母语没有深入研究。

3.2母语使用框架

国外许多学者不再研究是否可以使用母语,而是转向对母语使用进行规范,寻找母语与外语之间的平衡。早在上世纪八十年代初,Carver(1983)撰文肯定外语教学需要有效利用母语,其使用范围界定为:(1)翻译新词;(2)讲解语法规则;(3)母语与外语比较;(4)作文题解;(5)练习讲解;(6)分析讲解阅读文章;(7)辅助阅读;(8)会话提示;(9)拉丁美洲国家学生文化交流(intercambio);(10)语码转换;(11)测试。Cook(2001:413)认为语言教学分内外两个目标,外目标与课堂之外实际使用有关,内目标则与课堂本身的教育目标有关。Cook肯定母语可以进入外语课堂,老师要消除用母语进行外语教学的负疚感(guilty),同时又指出应该从提高效率、促进外语学习、学生在课堂教学中感到自然舒适以及与外界相关四个方面综合考虑。Littlewood&Yu(2011)在研究我国内地、香港以及南韩的外语教学政策与现状之后,提出母语融入外语课堂的原则框架,将母语视为实现外语教学核心目标的拐杖(crutch)和助手。

刘润清教授提出的外语“基于内容的教学(content-basedinstruction)”(2006)、“外语教师要学会用无懈可击的外语和丰富的百科知识去征服学生”,达到“一课堂的五个境界”(2010)为外语教师提高教学水平和教学效率提供了参照的标杆。

我们认为,在外语课堂中如何使用母语、在多大比例和程度上使用母语都要根据具体情况而定。根据学生水平、教学内容和教学目标、课堂教学形式等方面随机变化,如果学生外语水平比较高,学生完全可以理解老师用外语教学,则可多使用外语教学;如果学生水平比较低,学生对使用外语教学感到非常吃力或根本听不懂,使用母语解释则事半功倍;如果是侧重知识性的内容,如语法教学和难课文讲解,完全可以用双语或母语进行翻译或讲解;如果内容不难,侧重培养语言表达能力则用外语进行交际教学,促进课堂互动;如果教学目标是用外语获取专业知识、主要培养阅读能力,母语翻译完全可以节省很多时间;如果培养涉外职业技能人才,如酒店英语、旅游英语,内容不难但熟练程度要求很高,口头表达和交流频繁,则必须用外语教学。教师必须确保自己的思想表达清楚,不论是母语还是外语,否则就没有效果,不能产生有效输入;师生互动或学生互动尽量做到相互明白各自的意思,母语适当介入可以促使交流顺利进行。对于使用母语的比例,没有一个确数,英语专业学生与公共英语学生又有所不同。在母语环境中教授外语,当然不能把外语课当成中文课来上。语言技能课母语的使用量控制在10%以内为好,既能起到母语的补充和辅助作用,又没有滥用母语的嫌疑。

4 结束语

教无定法,关键在于教师的水平和对外语教学的理解。Mario Rinvolucri认为“母语是二语的摇篮”,“二语、三语、四语正是从这个摇篮(womb)中学生得以学会的”,因此,“英语课堂排除母语就像婴儿出生第一天就给他断奶一样”(Deller&Rinvolucri,2002:10)。外语学习在比较长的一段时期内都需要母语的辅助。“在外语教学中把母语明显的分开与学生隐性的心智发展相矛盾”(Cook,2001:408)。语言输出错误不能简单归咎于某一个因素,而是由多种因素造成的,包括说话人当时头脑中的思维方式和思维内容。克服这些错误需要多次反复和学习者的最终领悟。教学的艺术性就在于其方法的多样性和灵活性,只有教师和学生之间的相互默契配合才能有效领悟语言的魅力,实现跨语言转换,在多语之间往来自如。

(责任编辑:刘东旭)