中国乡村共同体的历史变迁与现实走向

许远旺 卢璐

摘 要: 针对传统乡村社区的性质与特征,学界先后提出过“村落共同体”“宗族共同体”以及“市场共同体”几种不同的界说。虽然这些观点也注意到村落的开放性尤其是“基层市场共同体”的联系,但主要是采取一种整体性和静态的视角,将乡村视作一种相对封闭和自治体。晚清以降,随着国家政权建设的启动,域外因素日益介入乡村治理,加剧了乡村官僚化和行政化趋势。在国家整合及一体化建设过程中,人们试图通过经济、政治手段改造乡村社区,在部分实现国家治理目标的同时,在实践中也造成一定程度的危害及后果。新时期农村社区建设应走“服务嵌入”之路,通过"服务下乡"重塑居民对社区的认同和归属感,构建"管理有序、服务完善、文明祥和"的社会生活共同体。

关键词:社会生活共同体;乡村社区;历史变迁

中图分类号:F302.2 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2015)02-0127-08

一、传统乡村社区的性质与特征

中国是一个农民大国,农业村落及乡村社区长期以来不仅是人们从事生产、交往、居住和生活的主要聚居地,而且也是社会结构的基本组织单元及重要方式。从已有研究来看,当前人们对于中国乡村社区的性质与特征尚存在不少认识的分歧与争议。一种观点认为,村落是中国社会结构的基本单元,它是一个相对自给和自治的单位。费孝通先生就指出:“无论出于什么原因,中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。”[1]不过,他也同时指出,虽然村庄是一个为人们所公认的事实上的社会单位,但这并不意味村庄就是一个自给自足的单位,而是与外界存在经济和文化的多种联系[2]。日本学者平野义太郎和清水盛光在对村民的集会、村首领的集合以及治安、防卫、祭祀、祈雨、庆祝、娱乐、婚葬等行为和活动进行详尽的考察后,认为包括中国在内的亚洲社会存在村落共同体。村落在农民生产生活中的农耕、治安防卫、祭祀信仰、娱乐、婚葬以及农民的意识道德中的共同规范等方面具有共同体意义的相互依存关系[3]。

与此同时,海内外一些学者从血缘和宗亲世系关系出发来研究乡村,认为传统乡村共同体和社会是按照血缘和家族关系组织起来的,血缘及家族利益构成乡村社会成员精神和生活的共同纽带,也是人们相互交往和信任的重要基础。例如,弗里德曼就认为:“几乎在中国的每一个地方,几个紧密相连的村落构成乡村社会的基本单位。”他通过对我国东南地区广东和福建两省的研究发现,宗族与村落两者在相当程度上已经融为一体,共同的祠堂和族产构成宗族关系存续的纽带和基础[4]。费正清也指出,中国社会结构的基本单元是家庭而不是个人,家庭才是当地政治生活中负责的成分。“中国家庭是自成一体的小天地,是个微型的邦国”。他认为,从社会角度看,村子里的中国人直到最近,主要还是按家族制组织起来的,其次才组成同一地区的邻里社会。村子通常由一群家庭和家族单位(各个世系)组成,他们世代相传,永久居住在那里,靠耕种某些祖传土地为生。每个农家既是社会单位,又是经济单位。其成员靠耕种家庭所拥有的田地生活,并根据其家庭成员的资格取得社会地位。马克斯·韦伯也把中国形容为“家族结构式的国家”[5]22-24。

与“村落派”和“宗族派”不同,部分学者将关注的目光从村落转向村落以外的世界,将集镇或乡镇作为一种研究单位来解读乡土社会,一般被称为“集市派”。“集市派”认为村落并不是封闭的,它的地域边界并不是经济社会联系网络的边界;村落也不是孤立的,它与一个宏大的市场网络联系在一起。“集市派”的代表人物主要有杨庆堃、杨懋春、乔启明等人。杨懋春认为:“有效的农村社区组织不应由一个村庄或者几个村庄构成,而应由集镇及周围农村构成”,“集镇是最自然、最合理的农村社区组织,因为它体现了同一地区的村庄之间的传统联系”[6]。“中国的农村社会,以家庭为单位,以农村为中坚,而以集镇区为其范围”[7]。美国学者施坚雅也否定了村落作为农村基本单位的意义,提出“市场共同体理论”,认为市场结构具有农民社会或传统农耕社会的全部特征,因而将集市看作一种社会体系。他认为“农民的实际社会区域的边界不是由他所住村庄的狭窄的范围决定,而是由他的基层市场区域的边界决定。”“基层市场满足了农民家庭所有正常的贸易需求,既是农产品和手工业品向上流动进入市场体系中较高范围的起点,也是供农民消费的输入品向下流动的终点”[8]。

“村落共同体”“宗族共同体”“基层市场共同体”三种视角虽然对传统乡村社会的性质和结构作出了不同的解读,但至少在一定程度上说明了村落、宗族、集市在中国乡村社会生活中的重要作用和影响。事实上,从历史来看,传统乡村治理的常态既非单纯的“自治”,也非大一统的“专制”,而是一种“官督绅办”的体制。在传统时期,国家在县以下设置不同的组织来履行国家职能,以保证国家的资源汲取和社会控制需要,例如保甲主治安、亭里掌赋税,宗族和乡绅组织协助上述职能的履行,在乡村治理中发挥了广泛而重要的作用。村庄虽与外部世界存在经济和文化的联系,但这种联系具有单一性和有限性,村民主要是从村庄和宗族满足自己大部分需求,并因此建立起村社和家族认同。因此,传统时期的乡村是人们根据血缘、地缘关系聚族或聚村而形成的,是一种自然生发的社区,处于相对自治的状态。美国学者明恩溥认为:“每一个中国村庄都是一个自治的小公国。”[9]他以自己在中国的生活经历,指出在中国社会中所能发现的最重要的例证是小社区的地方自治,地方上几乎所有重大事务都由人们自己处理,只不过在实际生活中少数精英人物比一般村民发挥了更为重要的作用。

二、近代以降乡村的官僚化与行政化

社区作为人类社会的一种基本组织形式和生活方式,是人们在长期的生产、生活及交往实践中逐渐萌发和形成的,具有自然生长的特点。不过,随着社会的发展与进步,传统的基于情感、习惯、记忆等自然意志而形成的社区或共同体陷入分化和解体,现实中的社区日益受到经济、政治、社会等一系列外生变量的影响,其内容和形式处于不断变动当中。从乡村社区组织演变的历史来看,近代以来,随着国家权力加强对乡村的渗透和控制,乡村公共权力及乡村治理日益走向官僚化和行政化。在传统乡村社会,国家主要奉行一种“集权的简约治理”理念[10],借助于准官员及民间纠纷自我调解机制维持乡村社会秩序,宗族和乡绅组织在乡村治理中起着中坚的作用。为实现乡村社会的自我整合,国家通过官督绅办的方式倡导在乡村建立一套有效的组织系统,以乡约为纲,社学、社仓、保甲为目。乡约注重精神建设,社学注重教育建设,社仓注重经济建设,保甲力主政治建设[11]。虽然乡约不无渗透封建道德的伦理说教和皇权思想,但是对教化乡民、和睦乡里还是起到了一定作用,人们也正是基于社学、社仓组织建立起血缘、宗族及邻里社会的认同。

步入现代化历史以来,乡村相对自治的状态逐渐被打破,传统内生性聚落共同体日益受到外部性世界和事件的影响与支配。为发动战争及兴办实业需要,各种军事和政权组织均加强了对乡村的渗透和控制,以有效从农村汲取资源。自上而下的摊派和榨取不仅加重了农民负担,引起了农民的反抗和不满,而且导致乡村精英大量外逃,加剧了乡绅阶层的分化,一部分逐渐蜕变为“劣绅”,从村庄保护人变为攫取私利的“赢利型经纪”,乡村传统自我整合的组织及其功能趋于瓦解。杜赞奇指出,国家政权建设进程摧毁了传统乡村“权力的文化网络”杜赞奇认为施坚雅的基层市场共同体理论难以准确概括和解释中国乡村共同体的性质和特征,他提出“文化网络”的概念,指出乡村社会存在一种包括宗族、市场等力量形成的等级组织或巢状组织类型,既有地域为基础成立的团体(如庙会),又有自愿组织的联合体(如水会和商会),还包括非正式的人际关系网,如血缘关系、庇护关系以及传教者与信徒关系等。参见:杜赞奇.文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村[M].王福明,译.南京:江苏人民出版社,2003:10. ,在导致乡村官僚化、行政化及政权内卷化的同时,也加速了乡村的破产和衰败。

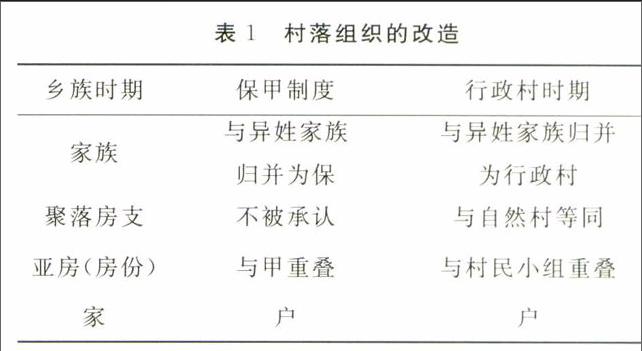

建国后,为巩固新生政权的合法性基础,发动群众参加政治运动和经济生产,国家政权体系进一步下沉到乡村。“要想建立一个完整的国家政治体系,政府就必须以一种前所未有的方式渗入社会的各个角落”[12]。通过在农村发动土地改革运动,国家权力进一步介入到农民生产资料的分配与控制。由于个体化的分散经营难以满足国家工业化需求,国家随即又在乡村发动了合作化和集体化运动,并最终通过人民公社这种组织形式将国家政权体系完整嵌入到乡村社会。著名汉学家费正清指出:“从前政府在下面的底子很薄,并且限于表面,而农民则一向被动,不问政治。现在行政管理的触角一直深入到每家茅舍,农民只要行为端正,都是人民”[5]448。有学者在描述中国乡村官僚化和行政化历史时曾指出,在传统时代,虽然乡村社区远离中央权力和行政控制中心,具有一定的自治性和自主性,但是,当时国家在地方培养了一批精英分子和士绅组织,通过意识形态和象征的等级制,把他们吸收进国家政权的势力范围,并利用他们间接干预和控制地方社区生活。由于士绅大多生活于社区之中,与地方有着千丝万缕的联系,因此有着较强的族群认同和地域联系。上世纪以来,随着国家行政力量的下渗,干部逐步取代士绅和宗族组织在乡村政治舞台上发挥主导作用。与士绅不同的是,干部的权力主要来自上级的授权,因此他们必须代表党和国家的利益,而这种利益经常与社区利益不一致。在自上而下的意识形态灌输和行政压力下,地方干部自主操作的空间非常有限。在这样一种社会背景下,社区逐步成为“细胞化”的行政和社会控制单位,新的政治精英阶层相应成为这些“行政细胞”的“管家”,社区行政化和国家化趋势明显[13]。倪志伟等人也指出,封建帝国并没有能力把它的权力贯穿到地方社会,当时中央与地方的关系十分微弱,地方与国家的关系主要是由绅士进行调节,因此地方具有相当大的独立性。这种情形此后得以改变。“在社会主义时期,国家在地方建立各种各样的组织,使其自身能够与地方的社会和经济过程联结起来。国家对村落的组织性渗透,使国家能够充分利用村落的人力和生产资源。更重要的是,它提供了一种渠道,使得国家有可能在村落里推进社会变迁”[14](见表1)。

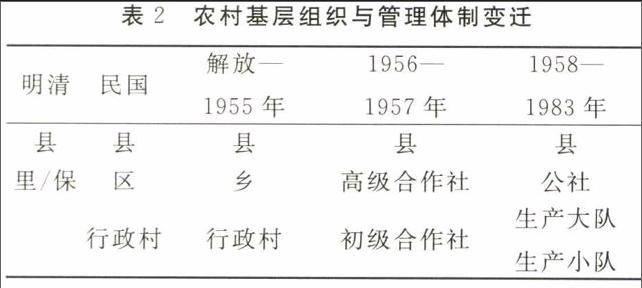

人民公社是一种高度集中的经济和政治体制,“政经合一”“政社不分”。通过人民公社——生产大队——生产队三级组织体系,国家各项方针、政策、意识形态及生产任务自上而下贯彻和落实到乡村社会。在宣传和发动群众、实现政令的上传下达及满足国家资源汲取需要等方面,人民公社无疑是一种有效的体制。但是,在人民公社体制下,人们生产生活高度政治化,生产、生活与政治空间高度同构,一度还推行“组织军事化、行动战斗化、生活集体化”,剥夺了社员自由退社的权利和自由,各种不平等的经济和超经济的强制性政治整合方式曾受到农民的反抗和抵制(见表2)。人民公社时期虽然在公社内部实现了社员之间的交流与联系,国家通过自上而下的行政管道也加强了对乡村的控制和影响,但是在公社以及社会各组成部分之间仍是相互隔绝和封闭的,尤其是在计划经济体制下城乡壁垒森严,农民个人在城乡之间不能自由迁徙和流动。舒绣文认为,人民公社时期中国乡村社会是一种“蜂窝结构”,虽然国家权力纵向伸入了基层,但横向权力扩展不足,其结果导致人民公社体制及各地方和基层单位相互隔离、封闭和孤立,阻碍和削弱了国家对基层社会的控制和渗透能力[15]。

“社队制”是适应计划经济体制要求而设立的,随着农村改革及家庭联产承包责任制的推行,“社队制”日益不适应社会发展的要求而被“村组制”所取代。从现实来看,“村组制”实际上延续了“社队制”的历史遗产,其共同特征是建立在城乡分割的体制和经济社会基础之上。改革后的村委会建立在土地等生产资料的集体所有与控制基础之上,根据对集体土地的占有与使用决定村籍资格及村民的权利与义务,无地的外来户长期被排斥在村庄治理过程之外,其权利和利益得不到相应保障,因此具有封闭性和排斥性。改革后村民获得了生产经营自主权和自由流动的权利,村委会的社会控制和组织能力大大弱化,尤其是随着农村改革和村集体企业改制,村集体自我供给能力急剧下降,难以有效为村民提供必需的公共产品和服务,对村民的吸引力和凝聚力降低。无论是在“社队制”还是在“村组制”体制下,乡村治理结构均呈现城乡分治和机械整合的特点,城乡之间缺乏有机衔接与良性互动的机制和联系。乡村主要以自我服务为主并与城市存在巨大差距。随着农村市场经济的发展,村庄的开放性、流动性进一步加强,制度壁垒的松动也为生产要素在城乡之间自由流动和配置敞开了大门,人们的社会身份和地位也处于不断变动当中,传统的村组体制日益难以将分化的社会力量重新整合起来,因此迫切需要构建与分化、流动、开放的社会相适应的乡村治理机制和社会整合机制。

三、社区国家化的影响及后果

从乡村社区组织演化的历史看,其成长和演变的轨迹呈现出自发生长和理性建构的双重特点,受官治与自治两种逻辑的左右,并且前一种逻辑往往压倒后一种逻辑,秦晖据此认为传统中国乡村社会既不是被租佃制严重分裂的两极社会,也不是和谐而自治的内聚性小共同体,而是大共同体本位下的“伪个人主义”社会[16]。根据联结纽带、认同方式及社会经济政治形势的变化,在我国历史上存在不同类型的社区或共同体组织。在各个不同的历史时期和阶段,村落、血缘、宗族、行政等力量均是决定和影响乡村治理的重要变量,由此也形成人们对中国农村社会的性质和结构作出不尽相同的判断和解释。如果说村落共同体、宗族和血缘共同体主要是基于村落内部互助和血缘宗亲关系建立起来的话,主要是一种内发和自然生长的社区,那么近代以来随着国家政权建设的启动,乡村和村落相对自治的状态逐渐被打破,基于传统认同和忠诚的封闭性社区或共同体就陷入分化和瓦解之中。秦晖就指出中国建国后村落具有明显的共同体特征,但是这种村落共同体的性质已经不同于“满铁”调查时期的共同体,而是国家政权向乡村渗透之后的“官制共同体”[17]。

不难看出,20世纪以来人们试图通过教育、政治和经济的手段实现乡村社会的改造及社区的重建,从名目繁多的“运动”“建设”即可看出。不过,从结果来看,效果并不理想。虽然在农村局部的改造上取得一定成效,但知识分子提倡的“教育救乡”、农业合作及技术改良、移风易俗等口号和手段,由于时局原因及失去农民的同情和参与最终难以实现乡村建设的目标。尤其是经过人民公社化运动,随着小社并大社转公社,亿万农民随即都生活和工作在人民公社当中,人们的生活、工作和生产空间高度统一与重合,“政社不分、政经合一”。在人民公社体制下,农民是作为公社社员的身份而存在,不过这种身份并不是经由农民自由选择的结果,而是政治高压逼迫下的就范,丝毫没有退出权可言。从根本上说,人民公社时期的基层社区主要是一种经济共同体和生产共同体,在频繁的政治运动和生产竞赛的冲击下,农民不堪重负,决定这种体制不可能持久。改革后的村治建设时期,实行“政社分开、政经分离”,在原来的生产大队或小队的基础上组建了村民委员会,作为基层群众性自治组织,农村社区的社会属性得以复归。不过,在宏观体制未根本改变的前提下,村民自治组织承担的政府任务过多,这时期的农村社区组织在一定程度上是作为行政或半行政共同体而存在。随着社会发展和农村社区分化,改革后的集体经济组织对社区成员的控制和组织能力日益弱化,传统的用经济或行政手段来组建社区及共同体的方法日益丧失其经济社会基础及合理性。

综上所述,新一轮农村社区建设要具有全新的理念和逻辑。改革开放30余年来,我国乡村经济社会形势发生深刻变革。随着农村工业化与城市化的发展,农民的生产生活方式经历了历史性变迁,农民的思想、观念和文化日益受到城市文明和先进生产要素的辐射和影响,农民的身份、就业、居住方式也发生了较大变化,乡村社会处于分化与重组当中。市场化改革赋予了农村经济社会事业取得较快发展的机遇和条件,经济发达地区在原来的乡村田野上崛起了一座座“乡村都市”、“农民城镇”,昔日的乡村与城市联为一体,形成亦城亦乡、亦工亦农的新型社区。经济相对落后地区的农民由于长年外出务工就业,改变了过去以农为生的生活状态,非农就业收入在其家庭收入结构中的比重不断增长,城市务工的生活体验也对其思想观念和生活方式产生较大影响,一些返乡的农民工对乡村的生活逐渐不习惯、不适应。城乡经济社会联系的加强从根本上突破了过去城乡二元对立和分割的格局。然而,由于法律、体制、政策与制度等原因,造成基层社会组织与管理体制改革严重滞后,在实践中形成“浙江村”“浙江村”是温州农民在京城形成的聚居区,是对城中村或城郊村农民生活状态的一种抽象和描述,旨在表明农村人口虽然在地域和空间上实现了从农村向城市的迁移,但在社会关系和结构上并没有与城市融为一体。参见:王春光.社会流动和社会重构——京城“浙江村”研究[M].杭州:浙江人民出版社,199. 、“跨越边界的社区”“跨越边界的社区”参见:项飚.跨越边界的社区:北京“浙江村”的生活史[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2000. 、“超级村庄”“超级村庄”指改革以来村庄边界的分化与多元化,这些边界包括:以亲缘和地缘关系为基础的地域共同体的边界;以土地所属为依据的村界;以行政关系为基础的行政界限以及村庄经济活动的边界。由于改革滞后,出现村庄经济边界开放与社会边界封闭的冲突与共生现象。参见:折晓叶.村庄的再造:一个“超级村庄”的社会变迁[M].北京:中国社会科学出版社,1997:287-289. 、“新村社共同体”“新村社共同体”是指农村非农化转型中,由于社会条件和原因而形成的新型社区共同体,主要包括“工业型”村社共同体和“后工业型”村社共同体两种类型。参见:蓝宇蕴.都市里的村庄:一个“新村社共同体”的实地研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2005:6. 、“单位化”村落等现象。在城乡二元社会结构下,不仅农村居民难以享受与城市居民一样大致均等的基本公共服务,而且农村流动人口及进城务工人员的权益也难以得到有效保障和落实,在现实中引起新的社会冲突和矛盾,不利于和谐社会目标的实现。在新一轮农村社区建设中,国家从一开始就强调将农村公共服务作为农村社区建设的重要内容和基本手段,旨在通过“服务下乡”和社区重建,实现政府公共服务向农村延伸和拓展,逐步缩小城乡公共服务差距,提高农村居民的生活幸福感和尊严,重建乡村社区的信任和认同,实现社会融合与城乡基层治理的转型。

四、重建农民的精神家园

共同体不仅是人类生活的基本组织形式,而且也是人类文明起源的原点。诚如马克思所言:“我们越往前追溯历史,个人,从而也是进行生产的个人,就越表现为不独立,从属于一个较大的整体;最初还是十分自然地在家庭和扩大成为氏族的家庭中;后来是在由氏族间的冲突和融合而产生的各种形式的公社中。[18]”作为一个农业大国,世代定居的农耕文化和灌溉文明构成中华文明的底色和品性,矗立在农耕经济之上的村落和宗法家族组织是先民从事生产生活的主要空间及庇护之所。在历史的长流中,由村落和家族形成的农村社区是人们繁衍生息、勤耕不辍的基本载体和组织形态。在传统时期,人们正是基于宗族庇护和村民互助合作组织满足生产生活之需,并由此形成一定的村社共同体组织及与其相适应的村社认同。“在这个农民社会里,个人依靠他自己的亲族维持生计,得到在现代社会中要通过保险才能取得的安全保护,还可以得到教育、娱乐和建立主要的社会关系。[19]”

近代以降,随着现代化进程的启动,传统自发生成的内聚性共同体日趋分化和瓦解。如果说传统自然型共同体一度曾是人们的庇护之所和“温馨港湾”,那么现代性条件下共同体则日益蜕变成一种“想象的乌托邦”,寄托了人类对共同体生活的回归诉求和所有美好想象。“今天,‘共同体成了失去的天堂——但它又是一个我们热切希望重归其中的天堂,因而我们在狂热地寻找着可以把我们带到那一天堂的道路”[20]。现代性从根本上改写了“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的封闭隔绝状态,随着现代性要素的大量渗入,切换和扭转了乡村自成一体及自我演化的轨道,并开启了社会个体化的历史。“个体化”是德国社会学家贝克、英国社会学家鲍曼、吉登斯在分析现代性语境下社会历史及个人生活方式变迁时提出的一个关键词,意指个体从旧有的社会性羁绊中“脱嵌”出来的过程,这些社会性羁绊包括一般意义上的文化传统以及那些界定个体身份的社会范畴,例如家庭、亲属关系、社群和阶级等[21]。

正如上所述,现代性历史呈现两大基本趋势:一方面是社区社会化过程,滕尼斯意义上的亲密无间、出入相友、守望相助、富有人情味的原始共同体关系逐渐解体,小社区也渗透和体现了大社会的意志和影响,整个社会日益走向“地球村”;另一方面是社会个体化过程,社会成员日益从村落、宗族、社群等地方性聚落和组织中抽身和脱离出来,开始摆脱共同体的依赖和束缚而获得抽象的政治人格和平等的公民身份,成为民族国家框架内的一分子并受到其所创设的一系列制度规范和价值准则的约束。不难看出,个体化进程与现代民族国家的政治发明和制度设计密切相关,是一种“制度化的个人主义”。“现代社会的核心制度,包括基本的公民权利、政治权利和社会权利,以及维系这些权利所需要的有薪工作、培训和流动,是为个体而非群体配备的。基本权利已经内化,人人都希望或必须积极参与经济活动以谋取生计,个体化的漩涡已经摧毁了社会共存的既有基础。[22]”从个体化进程的结果来看,个体化一方面使人们摆脱原始共同体的约束和依附而获得独立、自主和自由,另一方面在实践中却造成社会的疏离化及社区团结和人际关系的松弛,个人日益脱离社区共同体而成为居无定所、漂泊不定的原子化个体。

从我国来看,现代性以降尤其市场化改革以来,乡村日益深深卷入个体化进程,农民挣脱了土地和乡村的束缚,开始与村庄以外的更广阔的世界建立起联系,原有的封闭、静止、单一的共同体日益走向开放、流动和多元。随着人们经济活动和生活足迹的“脱域化”,对村庄的依赖性减少,村庄作为村民基本权利和义务关系界定和确认单位的角色日趋消逝或模糊。尤其是在市场化和现代性冲击下,村庄公共物品提供及自主价值生产能力式微[23],丧失了传统的道义共同体和社会支持网络的功能,对村民的吸引力和归属感弱化。现代化也是一个个体理性化的过程,随着人们摆脱地域群体及各种义务关系的束缚,也相应失去了共同体的荫庇和护佑,个人成为需对个体生命及生活负责的反思性主体。阎云翔指出,与西方个体化进程不同,中国的个体化缺乏文化民主、福利国家、古典个人主义和政治自由主义这些西欧个体化的前提条件,由于缺乏“再嵌入”的制度保障和国家支持,使个体摆脱共同体依附和束缚后陷入一种更大的不稳定和不确定性当中。个体为了寻求新的依托和安全网,被迫回到家庭和私人关系网络中寻求保障,成为一种“无公德的个人”[24]。

从当下农村的生活场景来看,家庭承包制改革后,农村社会分化和经济分层加剧,个体及家户经济开始崛起,村庄公共领域和集体行动能力衰微。非集体化改革虽然在一定程度上增强了农民的经济地位和社会权利,但在很多地区却造成集体经济下滑甚至有名无实的“未意料后果”,“该分的都分了,村集体变成一个空壳”。许多地方在改革中不仅分田到户、确权到人,而且把社队的公用晒场、广场等公共空间和设施折股分配或变卖处理。乡村小学、医院等公共服务机构也从乡村退场而进一步向乡镇集中。“地方社区的衰落不仅以普遍的破败为标志,而且还以安全的公共空间——街道、广场、公园以及其他使人们感到安全的地方消失为标志[25]”。除公共空间消失之外,村庄公共舆论在当下的农村也消遁于无形或不再发挥效力,大部分村民龟缩于家庭的堡垒而不愿介入村落场域的各种“纷争”。从共同体的本义来看,它是一定地域范围之内人们之间一种休戚相关、生死与共、疾病相扶的关系。共同体秩序主要是靠“闲言碎语”来维持,“一个人的议论能传到哪里,okolica(社区)的范围就到达哪里;多远的地方谈论这个人,他的okolica就有多远[26]”。村落公共空间的萎缩及公共舆论的退隐,表明乡村共同体的陷落和瓦解。

共同体是人类生活的一种基本需要,尽管在不同的历史时期,共同体的内容和形式不断发生变化,但是自古以来人类就过着一种群体性的生活。农村社区不仅是广大农村居民生活的主要场域,而且也是延续和维系中华文明的基本组织载体。即使随着城镇化建设的推进,未来仍有相当一部分居民生活居住在乡村,社会职业构成中仍有相当一部分人群要以农为业、安守田园。此外,在现代性条件下,农村社区在水土保持、生态涵养、乡村休闲、文化传承等方面的功能日益突出。因此,必须加强顶层设计和政策支持力度,进一步推进农村社区建设,促进农村基层治理体系和治理能力现代化,重建农民的精神家园。首先,在乡村社区分化及自组织能力弱化的背景下,必须加强政府自上而下的支持和服务力度,推动政府公共服务下乡,促进城乡基本公共服务的均等化,完善农村社区的功能,增强社区成员对农村社区的认同和归属感。其次,加强农村社区组织化建设,促进社区整合和社区团结。在个体化的条件下,培育和发展社区“草根组织”不仅有利于搭建多元利益诉求的组织化表达平台,满足社区成员的各种需求、兴趣和爱好,而且实现了原子化个体在社会组织网络中的“再嵌入”,从而有利于公共生活的发生并增进了社区互动和利益关联。再次,塑造和培养公共意识和行为习惯,发扬光大社区公共精神,增强社区可持续发展能力。“公共精神文化建设可以为构建富有生机的、互相支持的和赋予包容性的地方共同体带来愿景。”[27]一方面,激励和支持人们走出个人或家庭的封闭圈子,以主人翁的态度和精神参与共同体建设的各个环节;另一方面号召和鼓励社会各方面力量积极投身农村社区建设,发展壮大社区社会工作队伍,从而形成农村社区建设的强大合力。

对美好生活的向往和追求是人类孜孜以求的目标和理想,社区建设的提出也正反映了人们的这一美好愿望及诉求。“从古到今,不知产生了多少乌托邦的计划。每个时代都有人想组成一些理想的社区,使生活于其中的人能感到满足,并且看不到一股社会上常见的弊端。”[28]20世纪以来尤其是下半叶,人们试图通过政治和行政手段改造乡村,实现乡村管理和社会秩序的有序化,虽然行政推动可以调整和变更基层社区组织与管理体系,但这种依靠经济和超经济的政治强制组成的只不过是生产共同体或行政体,而不是社会生活共同体;依靠权力和强制可以组建一个个机械的政府“单位”,但这并非是建立在人们内在认同基础上的“共同体”[29]。在新一轮农村社区建设中,国家从一开始就强调将农村公共服务作为农村社区建设的重要内容和基本手段,旨在通过走“服务之路”,增强农村社区的凝聚力和归属感,重塑农村社区认同,提高农村居民的生活幸福感和尊严,让人们不分城乡、地域、职业、身份均能享受基本公共服务的平等权利,促进城乡社会的融合及经济社会一体化进程。在发挥政府主导作用的同时,国家一再强调要充分调动社会各方面的积极性,引导市场、民间力量、志愿组织和团体参与到社区建设过程中来,尤其是要立足挖掘农村内部资源,整合农村内部力量推进社区建设。从引导社会资源向农村积聚和配置,调动农村居民参与家园建设的积极性和主动性等方面而言,这无疑是具有积极意义的。从根本上说,农村社区建设的最终目标在于通过社区建设赋权于民,培育社区居民的“自立、互助、合作”精神,增强农村社区自我整合和发展的能力。农村居民不仅是农村社区建设的直接受益者,而且也是农村社区建设的主体。社区居民只有通过自治、参与和合作,同心同德、共商社计,彼此才能萌发社区意识和认同感,也只有通过这一过程才能真正建成“管理有序、服务完善、文明祥和”的社会生活共同体。由此也奠定城乡社区融合及国家长治久安的坚实基础。

参考文献:

[1] 费孝通.乡土中国生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998:9.

[2] 费孝通.江村经济:中国农民的生活[M].北京:商务印书馆,2002:25.

[3] 张思.近代华北村落共同体的变迁——农耕结合习惯的历史人类学考察[M].北京:商务印书馆,2005:30-32.

[4] 莫里斯·弗里德曼.中国东南的宗族组织[M].刘晓春,译.上海:上海人民出版社,2000:1-2.

[5] 费正清.美国与中国[M].张理京,译.北京:世界知识出版社,1999.

[6] 杨懋春.一个中国村庄:山东台头[M].张雄,译.南京:江苏人民出版社,2001:236-237.

[7] 杨懋春.近代中国农村社会之演变[M].台北:巨流图书公司,1984:58.

[8] 施坚雅.中国农村的市场和社会结构[M].史建云,等译.北京:中国社会科学出版社,1998:6-40.

[9] 明恩溥.中国乡村生活[M].陈午晴,唐军,译.北京:中华书局,2006:178-179.

[10] 黄宗智.集权的简约治理——中国以准官员和纠纷解决为主的半正式基层行政[J].开放时代,2008(2):11.

[11] 徐震.社区与社区发展[M].台湾:正中书局,1984:348.

[12] 费正清.剑桥中华人民共和国史——革命的中国的兴起(1949-1965)[M].王建郎,译.上海:上海人民出版社,1997:72.

[13] Helen F,Siu.Agents and Victims in South China:Accomplices in Rural Revolution[M].New Haven&London:Yale University,1989:169.

[14] 王铭铭.社区的历程——溪村汉人家族的个案研究[M].天津:天津人民出版社,1997:94.

[15] Vivienne Shue.The Reach of the State:Sketches of the Chinese Body Politic[M].Stanford:Stanford University Press,1988:123-152.

[16] 秦晖.“大共同体本位”与传统中国社会:上[J].社会学研究,1998(5):12.

[17] 秦晖.传统中国社会的再认识[J].战略与管理,1999(6):62-75.

[18] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集(第二卷)[M].北京:人民出版社,1995:2.

[19] 费正清.剑桥中国晚清史:1800-1911年:上卷[M].北京:中国社会科学出版社,1993:12.

[20] 鲍曼.共同体[M].欧阳景根,译.南京:江苏人民出版社,2003:5.

[21] 吴理财等.公共性的消解与重建[M].北京:知识产权出版社,2013:237.

[22] 乌尔里希·贝克.个体化[M].李荣山,译.北京:北京大学出版社,2011:序言31.

[23] 贺雪峰.现代化进程中的村庄自主生产价值能力[J].探索与争鸣,2005(7):26-27.

[24] 阎云翔.中国社会的个体化[M].陆洋,译.上海:上海译文出版社,2012:343-376.

[25] 吉登斯.第三条道路:社会民主主义的复兴[M].郑戈,译.北京:北京大学出版社,2000:89.

[26] 秦晖.共同体·社会·大共同——评滕尼斯《共同体与社会》[J].书屋,2000(2):57-59.

[27] 霍普.个人主义时代之共同体重建[M].沈毅,译.杭州:浙江大学出版社,2009:81.

[28] 桑德斯.社区论[M].徐震,译.台北:黎明文化事业股份有限公司,1982:14.

[29] 项继权.中国农村社区及共同体的转型与重建[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2009(3):8.

Abstract:For the nature and characteristics of Chinese traditional rural community, scholars have proposed several different definitions such as “village community” “clan community” and “market community”. Although these views above have recognized the openness of the village, especially the link among different “market communities”, they mainly take a holistic and static perspective which regard the village as a relatively closed and autonomous body. From the late Qing Dynasty, with the start of construction of State Power, external forces increasingly involved in rural governance, which exacerbated the bureaucratic and administrative trend of the countryside. Afterwards, in the process of State integration, people tried to transform rural community through economic and political means, partly achieved the goal of State governance whilst caused some disasters in practice. Therefore, the construction of rural community in a new era should follow the “service embedded”road, to revitalize the residents identity to rural community and rebuild a social life community characterized by “orderly management, perfect service, civilized and harmonious environment”.

Key words:Key words social life community; rural community; historical change; development trend