都市圈协同创新、知识吸收能力与中小企业升级关系研究

——以中原经济区为例

潘宏亮

(河南师范大学商学院,河南 新乡 453007)

都市圈协同创新、知识吸收能力与中小企业升级关系研究

——以中原经济区为例

潘宏亮

(河南师范大学商学院,河南 新乡 453007)

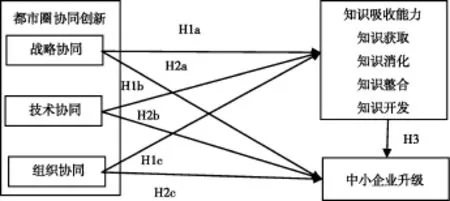

基于协同创新理论、企业升级理论与知识吸收能力理论,构建了都市圈协同创新、知识吸收能力与中小企业升级关系的概念模型。中原经济区428份问卷数据的研究结果表明,都市圈协同创新的战略协同、技术协同和组织协同均显著影响知识吸收能力和中小企业升级,知识吸收能力在都市圈协同创新驱动中小企业升级的影响中具有显著的调节作用。

都市圈协同创新;知识吸收能力;中小企业升级

1 引言

关于企业升级的研究一直是学界研究的热门话题,已有大量文献对其进行了研究[1],形成了可观的研究成果。

本研究主要探究以下问题:第一,都市圈协同创新网络对中小企业升级是否有影响,影响程度如何;第二,知识吸收能力对中小企业是否有影响,影响程度如何;第三,知识吸收能力是否在都市圈协同创新网络与中小企业升级中发挥了中介效应。

2 理论基础与研究假设提出

都市圈是指以大中型城市为核心,呈圈层状结构布局,具备较为完善的密集的基础设施网络的城市体集合。都市圈协同创新是在该都市圈创新网络内以供应链上核心企业为出发点和落脚点,供应链和创新链上的各个创新主体通过交互作用和协同效应形成长期稳定的协作关系;进而形成具有地理聚集优势、创新要素集聚优势、区位互补优势和大量知识溢出、技术转移和吸纳能力的开放型创新模式。学术界对协同创新内涵、规律、模式等方面进行了大量有益的探索,形成了有益的结论[2]。在前人研究基础上结合实地调研资料,将都市圈协同创新划分为战略协同、技术协同、组织协同三个维度。

2.1 都市圈协同创新与知识吸收能力的关系研究

都市圈协同创新可以形成稳定的创新资源网络,持续不断地提供新知识以提高中小企业创新团队总知识存量、质量,可以提高知识转移者的转移动机,使知识源发自内心将自身隐性知识转移给对方,增加企业外部知识源存量,形成知识势差,进而引发中小企业知识吸收行为。随着企业经验增加与总结,中小企业就可以形成知识吸收的惯例,激发新知识创造能力,提高知识吸收能力。同时,都市圈协同创新可以消除创新主体间的隔阂,形成紧密的协同创新体,可提高中小企业主动接收转移过来知识的意愿和愿望,进而提高企业的知识吸收能力。吸收能力提高将影响都市圈内中小企业创新能力,且与外部知识的相互作用的创新过程反过来又会促进吸收能力。基于此,本文提出假设H1a:都市圈战略协同对中小企业知识吸收能力有显著正向影响;H1b:都市圈技术协同对中小企业知识吸收能力有显著正向影响;H1c:都市圈组织协同对中小企业知识吸收能力有显著正向影响。

2.2 都市圈协同创新与中小企业升级的关系研究

资源基础理论认为,中小企业升级来自于创新资源的异质性,在升级过程中需要大量的知识资源的支撑。都市圈协同创新不同于其他创新网络,更强调了创新资源互补性、流动性、协同性和聚变性,更能满足都市圈中小企业创新能力提升需求。为此,都市圈内中小企业拥有更多机会接触到外部的异质性资源,有助于其了解市场动态和外部技术变化,提高企业创新绩效,进而支撑企业升级 。中小企业协同创新的开放性越高,企业与外部创新体间的交流与合作的机会越多,企业就能更迅速地获取互补性研究成果、掌握最新技术变动信息进入新技术领域、开发新产品以及尽快地掌握市场的变动。都市圈协同创新能够持续地提供新知识 “刺激”中小企业,产生新势能,促进企业不断地获取新知识,在不断整合内外部知识基础上,进行持续的创新活动,实现企业创新能力的全面提高。都市圈协同创新恰好能够帮助中小企业构建协同创新网络,促进多主体相互学习,支撑中小企业创新系统从无序到有序、从低级有序向高级有序演化。基于此,提出假设H2a:都市圈战略协同对中小企业升级有显著正向影响;H2b:都市圈技术协同对中小企业升级有显著正向影响;H2c:都市圈组织协同对中小企业升级有显著正向影响。

2.3 知识吸收能力与中小企业升级的关系研究

外部知识资源在中小企业升级过程中具有关键性的作用,都市圈协同创新可为中小企业提供了升级过程中所需的各种外部知识资源。中小企业只有将外部知识资源通过高效地获取、消化和转换才能与企业既有知识存量进行整合,形成新的创新能力,获取较高的附加价值,实现企业向价值链高端跃迁。此获取、消化、整合、开发能力就是企业的知识吸收能力。知识吸收能力具有累积性特征,企业可通过各种措施提高企业吸收能力,进而可以识别、同化和运用协同创新网络中的技术知识和市场知识,发展出新的能力或实现现有能力的跃迁,提高企业创新绩效,进而实现升级。由此提出假设H3:知识吸收能力对中小企业升级有显著正向影响;H3a:知识吸收能力在战略协同与中小企业升级的关系中具有显著正向中介效应;H3b:知识吸收能力在技术协同与中小企业升级的关系中具有显著正向中介效应;H3c:知识吸收能力在组织协同与中小企业升级的关系中具有显著正向中介效应。

综上所述,本研究的理论假设模型见图1。

图1 概念模型图

3 研究设计

3.1 变量测度与问卷设计

本研究从都市圈协同创新视角分析中小企业升级机理,所需数据难以从公开资料中获取,故采用调研问卷方式获取数据。本次调研问卷采用了Likert式5分量表 (1为完全不符合、2为不符合、3为中等、4为符合、5为完全符合),并将获得的数据进行实证分析。本次设计的调研问卷主体包括企业基本资料、都市圈协同创新量表、中小企业升级量表以及知识吸收能力量表。为保证获取的研究数据具有较高的信度和效度,本调研问卷尽可能采用现有文献中较为成熟的量表,并依据实地调研、专家访谈获取的相关信息进行改进与完善,进而形成最终调研问卷。都市圈协同创新来自Teirlinck[3]等人的研究成果,分为都市圈战略协同、都市圈技术协同、都市圈组织协同三方面,共11题项;中小企业升级来自姜劲[4]等人的研究成果,共4题项;知识吸收能力来自Sánchez-Sellero[5]等人的研究成果,共4题项。

3.2 研究样本

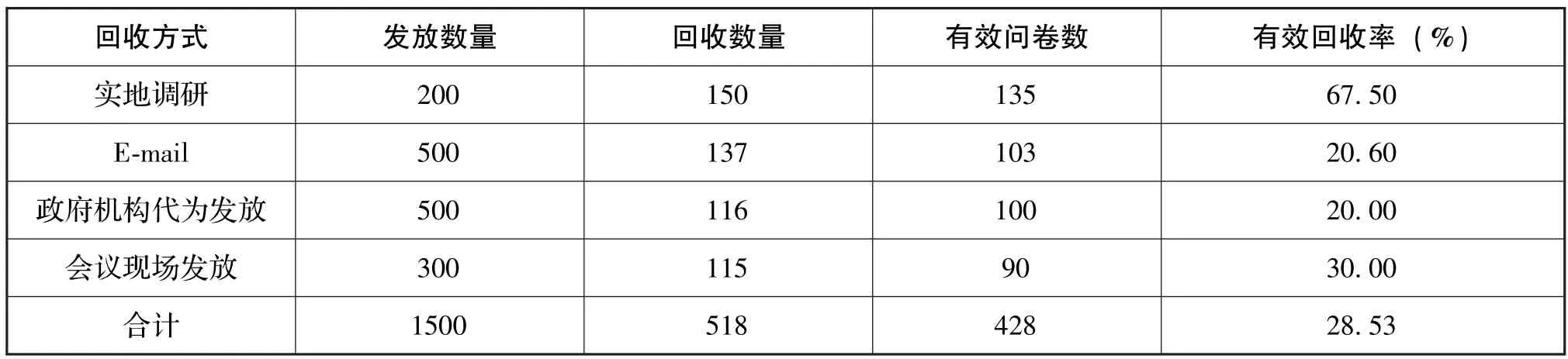

在问卷发放时对填写对象和发放渠道的选择进行了严格地控制,问卷的发放对象主要是中原经济区中小企业中高层管理人员以及高级研发人员。本次研究主要采用实地调研、E-Mail调查和政府机构代为发放、会议现场四种方式,调研共发出1500份问卷,回收问卷518份,其中有效问卷428份,有效问卷率为28.53%(见表1)。

表1 调研问卷回收情况

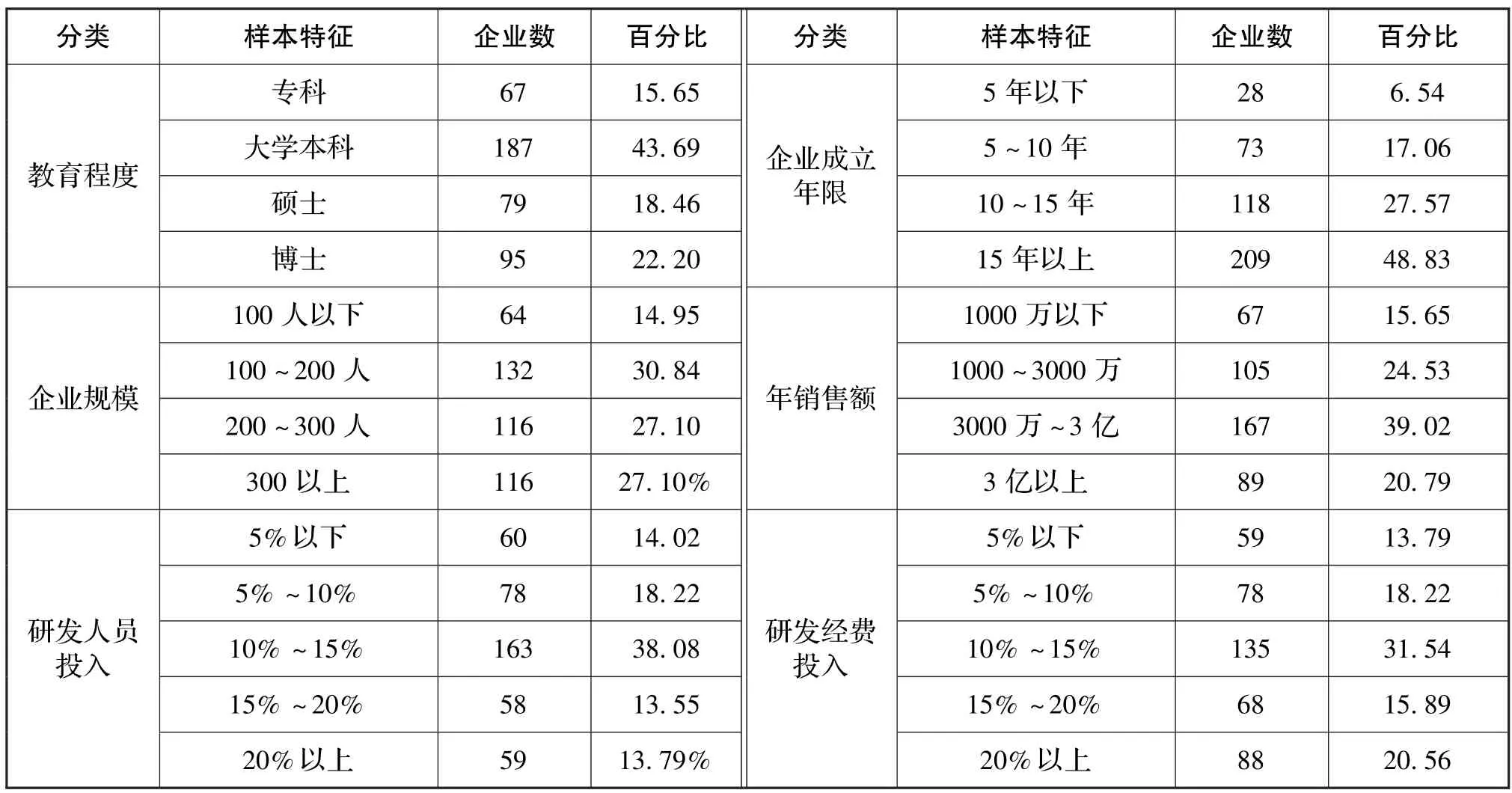

被调查企业的基本信息,诸如被调研者的职位、工作年限、受教育程度、企业成立年限、企业规模、年销售额和研发经费投入与研发人员投入等见表2。

表2 研究样本特征

续表2

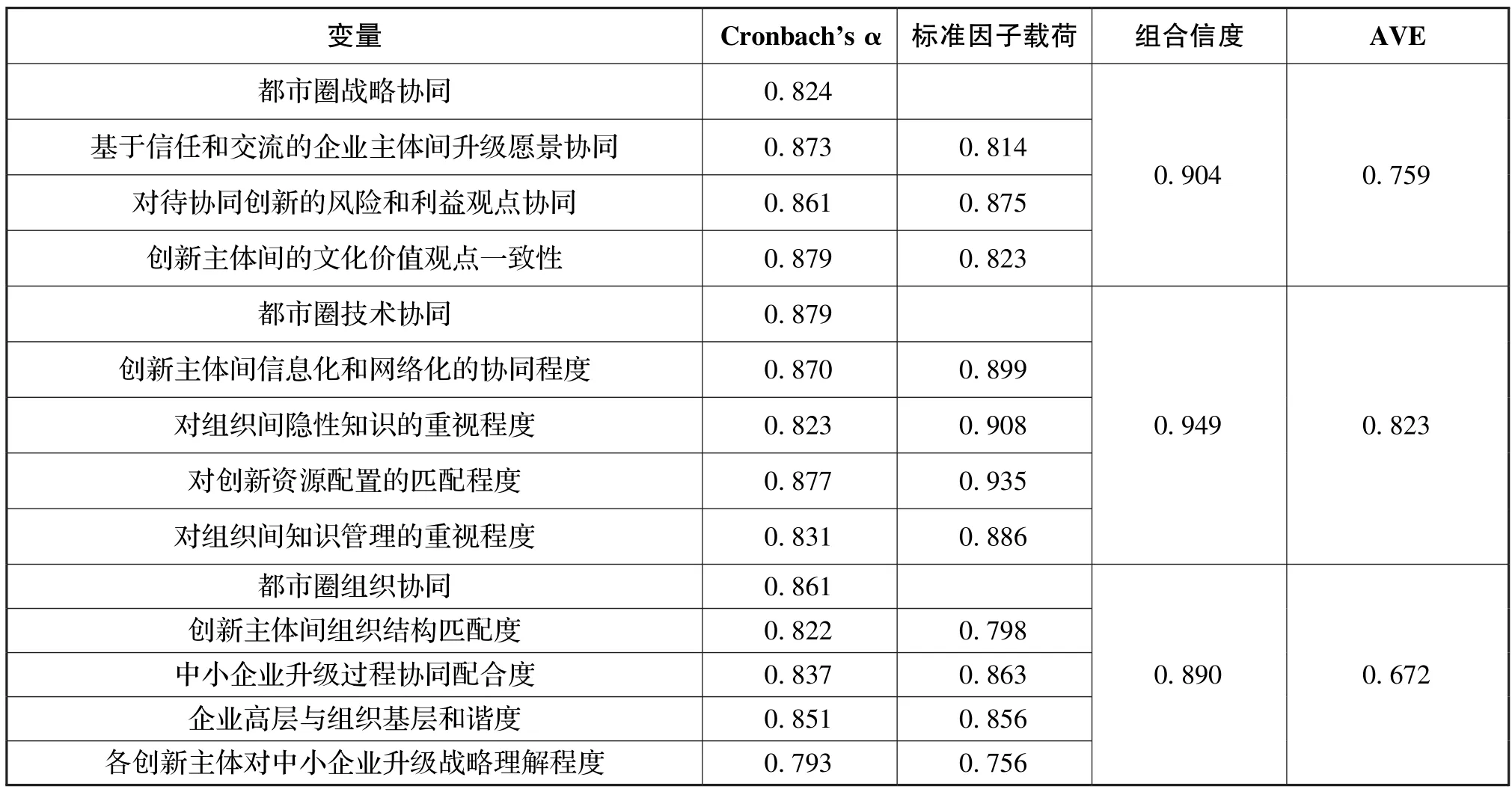

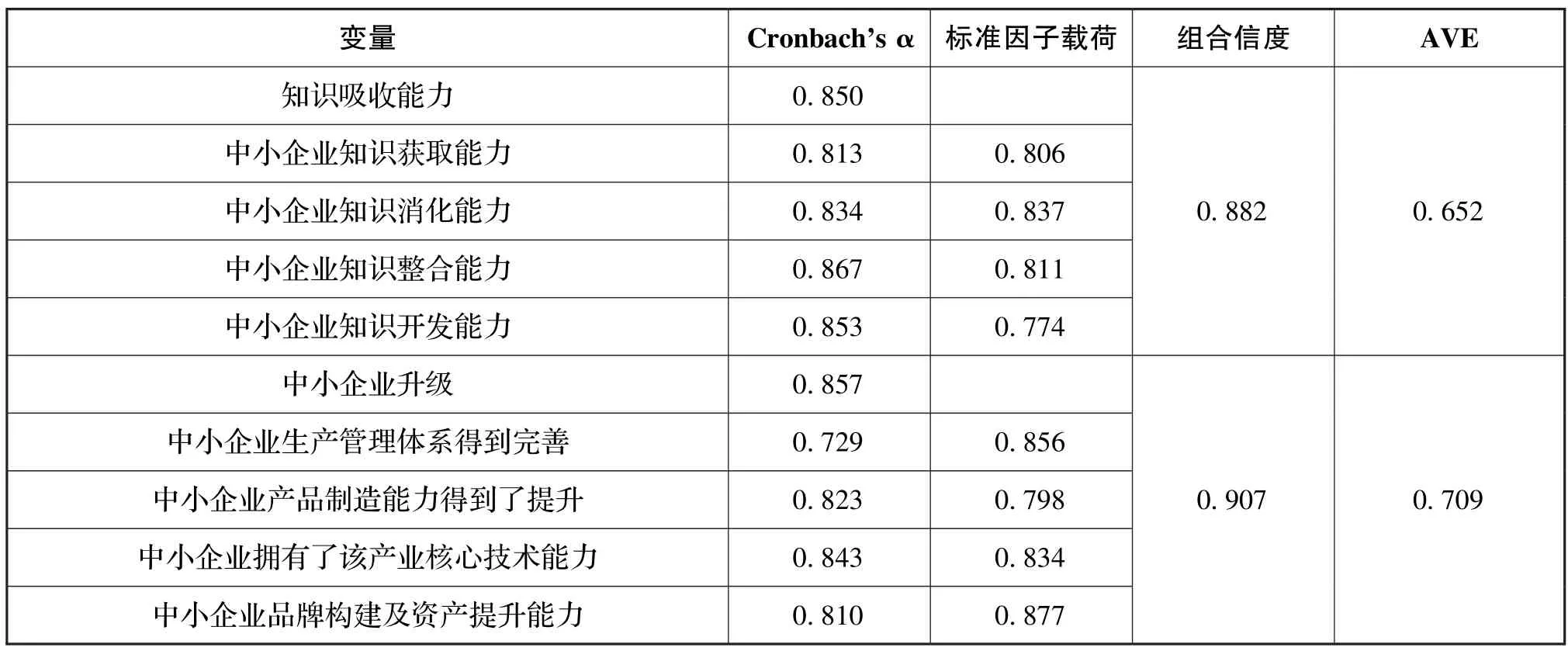

3.3 样本信度与效度

通过SPSS17.0统计软件分析结果显示,各测量指标的Cronbach'sα系数均大于0.7(见表3),说明调研问卷的信度非常理想。在内容效度中各变量的题项内容是以国内外研究文献为基础,并经过该领域的专家检修改而成,因此具有良好的内容效度 (3位教授、4位博士、5位企业高层管理人员)。对于结构效度检验,本文应用 AMOS17.0软件工具,验证各量表的结构效度,验证性因素分析结果见表3。各项指标均达到可接受水平,各测量题项的结构效度良好。

表3 信度和效度分析结果

续表3

4 研究结果与讨论

4.1 假设检验与路径分析

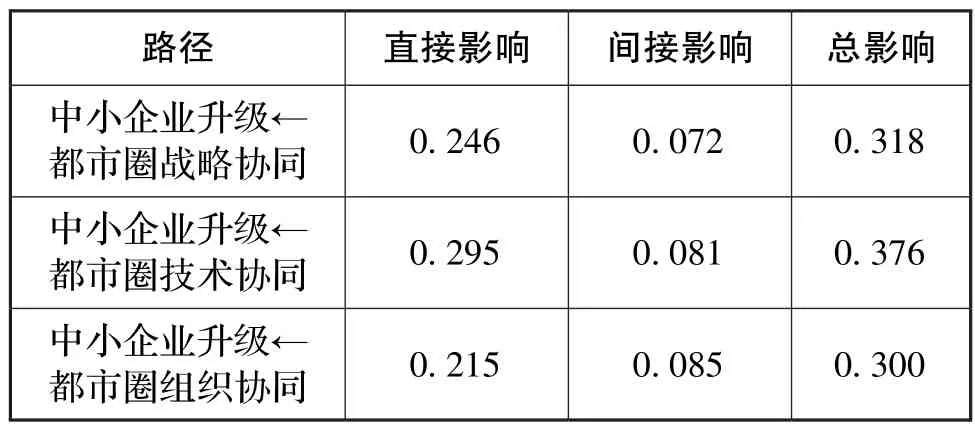

本研究从绝对适配度指数、比较适配度指数、简约适配度指数三个方面进行评价,结构方程模型的整体拟合度较好。根据研究结果分析,本文提出的假设中有7个假设均能获得支持 (见表4)。在对中小企业升级的直接影响中,都市圈技术协同对中小企业升级的效果路径系数最大,依次是都市圈战略协同、都市圈组织协同。在对知识吸收能力的直接影响中,都市圈组织协同对知识吸收能力的效果路径系数最大,依次是技术协同、战略协同。

表4 模型的路径系数

知识吸收能力视角下都市圈协同创新对中小企业升级的总影响系数见表5。分析都市圈协同创新对中小企业升级的总影响,可知都市圈协同创新的三个维度中,都市圈技术协同对企业创新绩效的影响系数最大,都市圈战略协同次之,最后是都市圈组织协同。

4.2 研究结果讨论

表5 知识获取方式对企业创新绩效的总影响系数

(1)都市圈协同创新与知识吸收能力的关系。H1a、H1b、H1c均得到支持,表明在都市圈成为创新要素集聚和扩散的有效载体背景下,都市圈协同创新是企业间协同、产业间交互和都市圈主体间交融过程。中小企业可通过扩大创新网络的规模、加强网络异质性、提高网络强度等方面来构建稳定的联合创新体,运用集聚优势、知识溢出优势和技术转移优势促进协同创新网络间的资源共享、技术合作、信息交流,增加企业知识存量,进而提升企业的知识吸收能力。

(2)都市圈协同创新与中小企业升级的关系。H2a、H2b、H2c均得到支持,表明都市圈协同创新三个维度形成聚合、共担、反馈效应破解中小企业在升级过程中面临的资金不足、人才缺乏、核心技术缺乏等制约因素,为其升级过程提供创新资源交流的环境和平台,通过集聚创新资金、人才、技术,分享新产品开发信息、市场信息以及创新经验等,不断挖掘现有资源的潜力,使得中小企业升级切实可行。实地调研发现:因我国部分地区产学研的深度合作部分断层,研究机构、中介机构、供应商、顾客在企业协同创新过程中的作用没有得到实质性发挥。因此,政府相关部门需要制定一系列的积极措施,进一步完善其他创新主体的职能和服务质量,鼓励企业和研究机构之间的技术协作,不断地加速研究机构和中介机构等创新主体的释放。

(3)知识吸收能力的中介效应。H3得到了支持,表明知识吸收能力不仅影响企业的知识存量,而且还影响中小企业升级过程中所需的知识流量。中小企业应通过加强自身的知识吸收能力,充分利用外部获取的新知识、新设备、新创意,实现向品牌创造和核心技术掌控的企业升级目标实现。

5 启示

第一,中小企业在升级过程中,要充分利用都市圈协同创新与外界创新主体构建新型创新模式,通过相互作用、关系质量和网络连结,获取无法从企业内部所需的创新资源,与外部不断交融创新要素流、信息流和物质流,建立有效的合作机制,构建创新要素顺畅的流通渠道,支撑中小企业升级。

第二,在开放式创新模式下,中小企业要想获得持续的市场竞争优势,就需要不断获取外部知识,与创新合作伙伴在创新资源、核心技术、信息共享等方面构筑长期、稳定、持久的合作关系。加强以中小企业为核心的都市圈战略协同,构建以高等院校、科研院所与中小企业的战略合作伙伴关系,提高中小企业的产业核心技术能力;开展技术协同,增强创新主体对中小企业的知识转移愿望尤其是隐性知识的共享;不断实施组织协同,以提高企业外部创新体与中小企业合作创新的速度和效率。

第三,吸收能力是企业从事研发活动的产物,从事研发活动的企业能更好地获取和利用外部信息,此为我国中小企业通过构建协同创新模式提升吸收能力指明了方向。

[1]戴维奇,林巧,魏江.本地和超本地业务网络、吸收能力与集群企业升级[J].科研管理,2013,34(4):79-89.

[2]吴悦,顾新.产学研协同创新的知识协同过程研究[J].中国科技论坛,2012,(10):17-23.

[3]Teirlinck P,Spithoven A.Research Collaboration and R&D Outsourcing:Different R&D Personnel Requirements in SMEs[J].Technovation,2013,(33):142–153.

[4]姜劲,孙延明.代工企业外部社会资本、研发参与和企业升级[J].科研管理,2012,33(5):43-55.

[5]Sanchez-Sellero P,Rosell-Mart J,Garca-Vazquez JM.Absorptive Capacity from Foreign Direct Investment in Spanish Manufacturing Firms[J].Internal Business Review,2013,(6):1-11.

(责任编辑 谭果林)

Collaborative Innovation and Know ledge Absorptive Capacity of M etropolitan Region:Effect on the SMEs Upgrading——Sam ple of Central Econom ic Region

Pan Hongliang

(Henan Normal University,Xinxiang 453007,China)

The paper constructs conceptualmodel of the relationship amongmetropolitan region collaborative innovation,small andmedium-sized enterprises(SMEs)upgrading and knowledge absorptive capacity.The results reveal that the dimensions ofmetropolitan region collaborative innovation are positively related to knowledge absorptive capacity respectively and that the dimensions of collaborative innovation are positively related to SMEs upgrading respectively.The results also show that knowledge absorptive capacity has positively mediating role between metropolitan region collaborative innovation and SMEs upgrading.

Metropolitan region collaborative innovation;Knowledge absorptive capacity;Small andmedium-sized enterprises upgrading

F264.2

A

国家社会科学青年基金 “基于创新网络的天生国际化企业知识吸收能力演化机理与路径研究”(14CGL005),教育部人文社科青年基金 “协同创新驱动中小企业升级的机理与路径研究”(13YJCZH132),河南省哲学社会科学规划项目 “基于资源聚合、深度交互的河南科技型企业自主创新能力提升研究”(2013CJJ085),河南省教育厅人文社科重点项目 “基于协同创新的中原经济区产业升级路径与对策研究”(2013-ZD-010)。

2014-05-13

潘宏亮 (1984-),男,河南南乐人,博士,副教授,硕士生导师;研究方向:创新管理。