社会资本、交互学习与创新网络绩效的关系:理论分析①

吴笑,顾新

(1. 四川大学 商学院,成都 610064;2. 四川大学 软科学研究所,成都 610065)

社会资本、交互学习与创新网络绩效的关系:理论分析①

吴笑1,顾新2

(1. 四川大学 商学院,成都 610064;2. 四川大学 软科学研究所,成都 610065)

研究了创新网络中组织的不同类型社会资本对交互学习方式选择和创新网络绩效的影响。研究认为: 创新网络中的组织间交互学习包括探索性学习和利用性学习两类,探索性学习主要影响创新效益,利用性学习主要影响创新效率;强关系、基于理性信任、建构知识相同的社会资本有利于利用性学习,弱关系、基于感情信任、元件知识相同的社会资本对探索性学习有积极意义;创新网络绩效的培育需以交互学习为导向,加强对各类社会资本的整合。

创新网络;社会资本;交互学习;创新绩效

在知识经济时代,为了获得、整合并创造新技术和新知识,企业、大学、科研院所、政府机构以及一些中介服务组织通过缔结跨组织边界的契约或进行基于股权关系的合作来组建创新网络,这已成为技术创新发展的重要途径。交互学习是创新网络的基本活动与功能,也是实现跨组织知识流动的基本途径,可促进创新网络中的知识整合与创新绩效形成[1]。交互学习与创新之间存在直接联系,Fribsch和Franke甚至认为创新就是一个交互式学习过程[2]。创新网络中不同组织之间的知识传递、吸收与应用过程是一个复杂的社会化过程。Granovetter认为,经济主体嵌入于社会情境或社会系统中,因此他们之间的关联也嵌入于特定的社会网络中[3]。而交互学习与社会资本也有十分密切的联系[4]。只有引入社会资本概念,解释和分析其对创新网络中组织间交互学习和组织知识创造的影响,才能有效揭示创新网络绩效产生的机制与过程。本文探讨创新网络成员的社会资本如何影响组织间交互学习方式的选择并最终影响创新网络绩效。

1 相关概念

1.1 社会资本及其维度

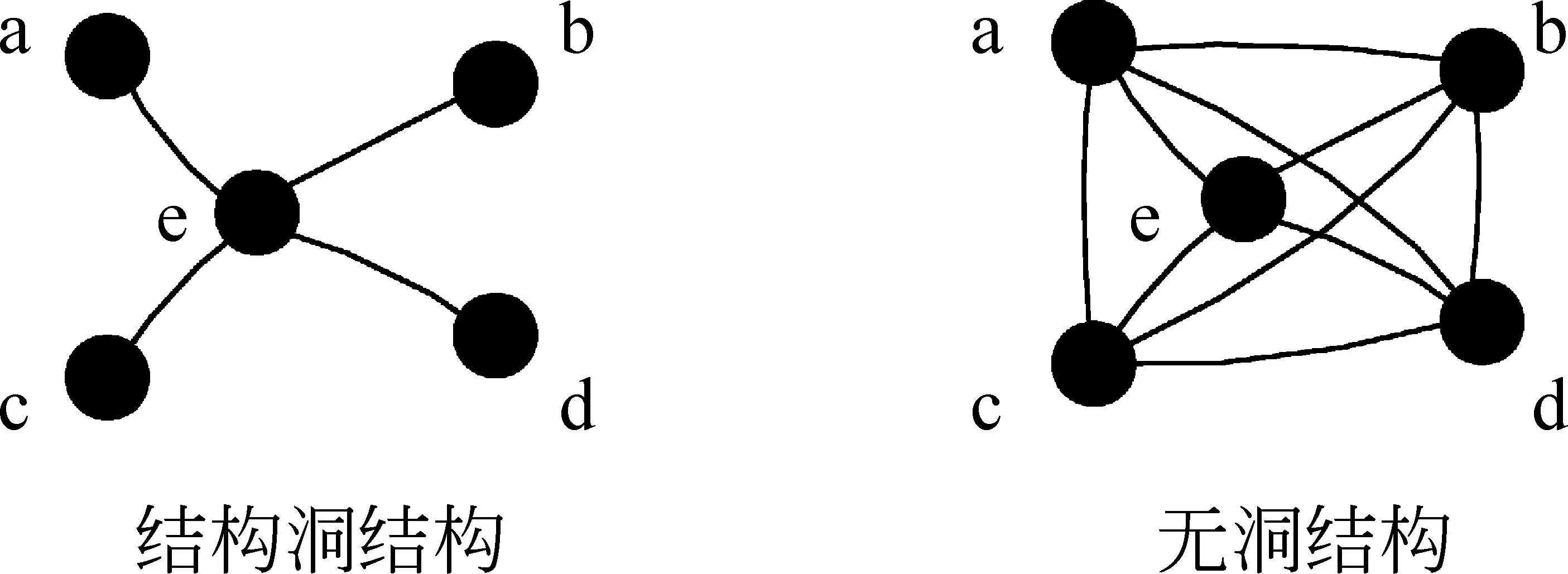

以Bourdieu为主要代表的社会资本资源观认为,社会资本是一种有形或无形的资源,是一种可用于获得额外收益的投资,通过社会关系网络为人们带来各种资源[5]。Burt将社会资本定义成结构洞,认为: 社会资本是社会网络中组织个体之间的非冗余关系,各组织个体可以此获得关键知识;社会资本基于结构洞产生,结构洞是各主体的非重复地带,能有效避免“认知锁定”、保持网络动态性,结构洞结构与无洞结构如图1所示[6]。

图1 结构洞结构与无洞结构

Nahapiet和Ghoshal对社会资本的定义获得了学界的广泛认同,他们认为社会资本是镶嵌于企业关系网络中、可通过网络获得、源于网络的现时和潜在资源的总和[7]。结构维度、认知维度和关系维度是认识社会资本一般架构的3个维度。结构维度表征行为主体间的各类关联,讨论的核心是主体间网络联系的存在性和程度以及网络密度和中心度等结构特征;认知维度讨论的核心是不同网络成员之间相互理解的程度,包括可以使用的彼此相同或相似的语言、沟通规则和陈述方式等;关系维度讨论的核心是依靠人际关系的创造和维持获得的稀缺资源,包括信任、规范、责任、期望及身份识别等[8]。在不同类型的网络中,社会资本包含的具体内容有显著差别[9]。

1.2 交互学习及其方式

创新网络中的组织所拥有的专业知识处于分散状态且不完整,因此各方需要借助一定的学习机制获得分散的异质性知识,这种学习机制就是交互学习。组织间交互学习是行为主体共同参与的知识产生、扩散及应用过程[10]。组织间交互学习区别于传统组织学习,强调跨组织的特征,基于创新网络这一特定的“学习环境”,表现为一种“网络交互学习”(network interactive learning)。Dyer将之定义为在特定网络环境中的知识发展与获取或通过网络各层次的知识存储机制发现和利用网络中流动的知识[11]。网络交互学习过程包含知识共享、知识获取、知识应用、知识创造和知识反馈等阶段。在该过程中,网络主体的知识存量不断增加、学习能力和竞争能力不断提升。

相比(二元)组织间学习,网络交互学习以网络为学习平台,涉及多主体间的知识流动。此外,网络交互学习除了包含组织间知识转移,还包括对主体既有知识的整合与应用。March提出了探索性学习与利用性学习两类学习方式: 探索性学习是对新技术和创业创新机会的搜索与试验[12],是可用“搜索、试验、尝试、创新”等词描述的学习行为;利用性学习是提炼和深化已有技术、能力和范式,是可用“提炼、效率、选择、执行”等词描述的学习行为[13]。探索性学习与利用性学习在战略、能力和组织结构的要求上存在差异,对组织绩效的影响也存在差别。

1.3 创新网络绩效

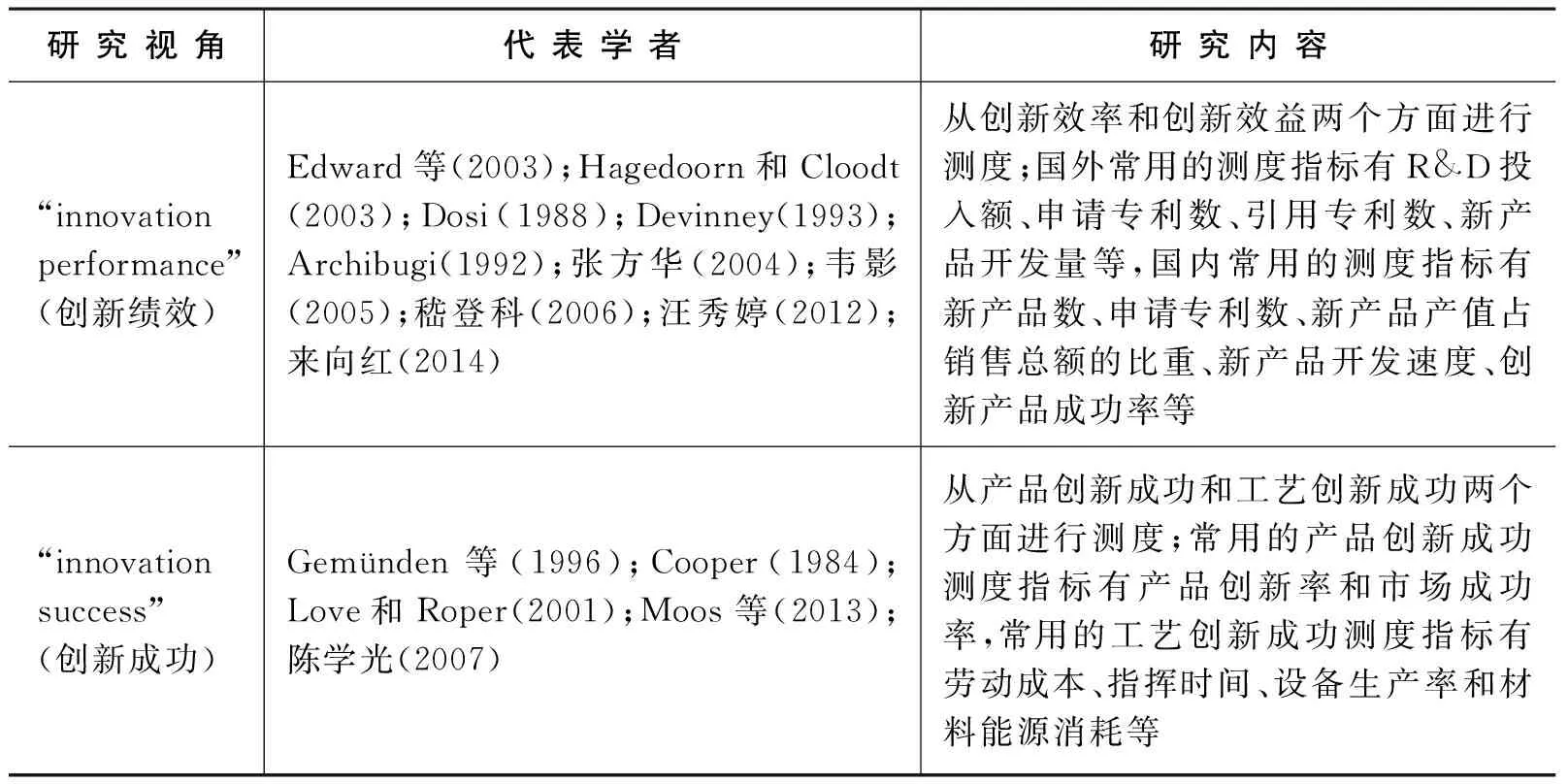

创新网络绩效是对创新网络中各类技术创新活动效果与效率的评价与总结,是对创新网络所产生创新绩效的综合考量。在国外,“创新绩效”常用“innovation performance”(创新绩效)与“innovation success”(创新成功)表达。对于前者,现有研究倾向于从效益和效率两个方面进行评价;对于后者,现有研究主要从产品成功和工艺成功两个方面进行评价。创新网络绩效研究的视角和内容如表1所示。

表1 创新网络绩效研究的视角和内容

资料来源: 基于陈学光的研究[14],笔者进一步整理。

根据研究范式的认可度,本文倾向于从创新效率和创新效益两个方面分析创新网络绩效。创新效益是指创新网络经过复杂的技术创新而产生的新技术、新产品和新服务等在量值上的绝对变化,创新效益评价是从结果视角考察创新网络的创新绩效。创新效率表征了创新网络中新技术的开发速度以及新产品和新服务的产出成功率,反映了网络成员间交互学习效率的提升幅度和网络能力的增长水平,创新效率评价是从过程或能力视角考量创新网络的绩效。

2 社会资本、交互学习与创新网络绩效的关系

2.1 社会资本与交互学习方式

创新网络中关系网络的嵌入并不必然带来资源,相反,只有当各成员组织共同维持与遵守网络规范时,各成员才能通过关系网络获得资源。交互学习是网络组织的内生特性。从社会关系的角度看,社会资本在交易双方的社会互动中得到丰富,在交互学习的作用下,组织间关系朝着积极方向不断发展,而彼此关系的成长又将进一步解释并影响创新网络中合作伙伴的行为动机,并巩固创新网络中“社会准则”的有效性[8]。

2.1.1 结构维度的社会资本与交互学习方式

社会资本的结构影响伙伴识别与接触其他组织个体或群体异质性知识的机会,因此社会资本结构决定着组织间交互学习方式。目前用于刻画社会资本结构的常用指标之一是组织间关系强度。Granovetter基于组织间联系交往频度将关系强度分为强、弱两种[3]。强关系社会资本为创新网络中组织间隐性知识的共享提供了机制基础,有利于利用性学习[15]。在强关系社会关系网络中,组织间沟通强度与效率更高,因此更可能从对方身上获得异质性知识,从而为利用性学习创造良好条件。

然而,强关系社会资本对于组织间的探索性学习并不有利。这是因为网络成员间的强关系将固化组织决策规则,形成某种惯例,而持续性、高水平的知识交往会导致各网络成员“被过去绑架”,从而限制在相对狭小的关系网络中,不愿发掘新的技术、知识和方法。而含有大量结构洞的弱关系及非冗余关系网络更有益于组织从外部获得新知识[6],为处于结构洞中的网络成员提供了竞争优势,这些网络成员通过与其他无联系的组织建立广泛联系而实现信息控制。在弱关系社会资本下的创新网络中,组织间的关系冗余度相对更低,技术学习成本也更小,因此更可能从其他伙伴处获得全新的知识。弱关系社会资本下的网络成员的互动频率较低,彼此的异质性程度更高,且受到关系网络的约束小、免除惯例困扰,从而能促进其探索性学习。

2.1.2 关系维度的社会资本与交互学习方式

社会资本的关系维度研究着重探讨“信任”,创新网络中的信任意味着成员之间对言辞行为承诺的肯定预期,各方网络主体会努力实施利己的期望行为,不会利用对方弱点获取私利。这种信任建立在对其他组织的能力和预期行为充分认同的基础上。在合作关系建立之初,创新网络中的组织间交互学习建立在彼此遵循规则、完成承诺的意愿和能力的理性信任(credibility trust)之上,这类信任包括基于制度的信任、计算型的信任、认知的信任。Gulati认为组织间合作网络对组织间信任的影响通过两种方式实现: 一是通过网络获得有效信息,构建“以知识为基础的信任”;二是通过网络控制力量构建“以计算为基础的信任”[16]。随着创新合作期间了解程度的不断加深,成员彼此都认为对方是“善意”的,交互学习的“有效性”来自双方重复相互作用的感情信任(emotional trust),从而形成了解型信任、情感型信任和认同型信任,不同水平或类型的信任关系受网络中不同因素的影响。

利用性学习是对已有技术、能力和范式的提炼与深化,合作双方通过形成联合体来实现知识的转移和传递,不过这种情况下的合作只需基于组织间的理性信任,互利互惠动机下的组织间合作无须感情信任支撑。Jones和George认为,理性信任在促进组织间深度交流的同时,淡化了组织从外部获得更新知识与技术的动机——因为组织双方已习惯了在趋同的价值观和互惠预期下进行合作[17]。因此,理性信任对既定范围内发生的利用性学习具有关键作用,但对于探索性学习而言缺乏实质价值。

感情信任在促进探索性学习方面具有更大优势。感情信任建立在组织间互动的基础上,组织间的自愿性交往无须制度或规则保障,也无须建立特定关系来维持组织间的知识共享,因此更利于异质性知识的转移。此外,在动态交流环境中,感情信任还有助于组织更快建立稳定关系、加强沟通与交流。

2.1.3 认知维度的社会资本与交互学习方式

社会资本的认知维度是指不同主体嵌入于创新网络中相似的认知模式、价值理念和行为规范,这些模式、理念和规范是形成网络规则的基础。在异质性知识交换过程中,网络成员为了更好地与其他组织进行合作,必须寻找具有相似的认知背景(如语言或理解方式相同)和合作伙伴。Nahapiet和Ghoshal认为,拥有共同语言可有效提高接近他人并获取信息的能力,语言法则不同会造成交流障碍[7]。因此,拥有相同的知识背景是推进组织间交互学习的关键[8]。Henderson和Clark从产品开发中技术理解的角度[18],将个体间的共同知识分为两类——元件知识(component knowledge)和建构知识(architectural knowledge)。其中: 元件知识是技术性知识,属于可编码的显性知识,是关于产品中某一零件的知识以及产品各项核心设计观念和这些观念如何在各元件上实施的知识;建构知识是系统性、整合性的隐性知识,是将某一产品中各零件进行串联的知识,通常存在于组织例行工作或程序中,即使对其做任何改革也难以观察或表达,是如何将各元件完整、系统地进行整合的知识[19]。两者的差异使组织对外部知识的理解发生改变,继而影响交互学习方式。

元件知识相同更有利于探索性学习。这是因为: 元件知识相同为组织间知识共享和知识创造提供了前提。创新网络中的组织只有拥有共同的语言和思维模式,才能更好地进行沟通,从而能在更深层次的知识密集型项目中展开深度交流、实现突破性创新(disruptive innovation)。拥有这类元件知识的网络成员对新知识有更成熟的理解,组织在开展新领域或新方向的研发工作时无须使每个成员拥有相同的建构知识,不然会产生无谓的学习成本。网络成员仅需利用相同的元件知识解释、吸收和应用来自伙伴的异质性知识,就可实现知识整合和知识创造。

建构知识相同有助于组织间开展利用性学习。Dyer等认为,组织的利用性学习通常以改善经营绩效和实现渐进型创新(incremental innovation)为目标,在相对缓慢的技术创新过程中,各成员组织更清楚地了解知识管理规则以及知识整合过程[20]。开发一项新技术或生产一个新产品需要纵向供应链上下游的不同组织之间或横向组织与部门之间进行知识的协调和配合。在这种情况下,建构知识相同有助于促进跨组织协同,以解决协同创新过程中的难题。可见,建构知识相同有利于网络成员之间获得并吸收深层次知识,从而促进创新网络中的利用性学习。

2.2 不同交互学习方式对创新网络绩效的影响

交互学习对创新绩效的影响十分复杂,目前已有大量研究表明组织学习有益于提高创新绩效。由于环境具有不确定性,因此创新网络成员必须不断改变状态以适应环境,通过交互学习处理各种信息以持续优化组织行为[21]。Prahalad认为,企业的竞争能力来源于组织学习积累,与技术协调、组织实践与价值观念的传递息息相关[8,22]。因此,组织学习是组织发展的动力与价值创造的源泉。在创新网络中,不同的交互学习方式影响着创新绩效的顺利实现。

利用性学习是对现有知识与技术的延伸与改进,具有鲜明的路径依赖性。对于一个创新网络中的企业组织而言,利用性学习有助于其深度挖掘合作伙伴的价值,杠杆放大自身拥有的服务和产品,提升组织技术创新效率[23]。利用性学习注重对现有知识的开发和利用,而非对全新知识进行探索,因此开展利用性学习的企业并未进入新的技术轨迹或开展新的业务领域。但是,利用性学习涉及对现有技术组件的改进,是根据具体情形对新工具和新方法进行复制以及将之应用于现有流程中的具体任务,形成不同情境下知识应用的新信息和证据,促进企业的渐进性创新、改善创新网络的创新效率。Rowley等认为,利用性学习需要组织对技术本身有较深入的认识,并未对掌握技术的多样性有更多要求,因此利用性学习可在低风险水平下拓展组织的经营能力、大幅提升创新网络的创新效率[24]。

相比利用性学习,探索性学习对效率提升的作用便没有那么明显,有时技术与工程的复杂性甚至会导致创新效率下降。探索性学习的直接目的是创造全新的知识,其唯一途径便是打破现有的行动惯例。因此,探索性学历具有较高的不确定性,并伴随着一定的风险。探索性学习崇尚搜索、试验、冒险和创新,在当今技术革新周期日益缩短的背景下,是组织和群体获得持续竞争力的重要生存手段。依靠探索性学习,创新网络成员可以推出技术领先的产品和服务,甚至创造出新的产品、提出新的质量标准、提高自身价值,进一步将新产品和新服务延伸至全新的市场领域,实现快速成长,改善组织吸收能力,为以后吸收外部知识建立基础。Benner和Tushman将突破性创新定义为一种探索性学习过程[25]。当企业组织引入新技术或进入新市场时,它们需要新的知识,这就涉及在不同技术轨迹之间的转移。尽管探索性学习从本质上看较为冒险,但是显著提高了创新网络的创新效益。通过组织间的探索性学习,网络成员得以在更宽的领域内获得新颖多样而非冗余的知识、实现知识创造,进而延伸产品与服务的市场领域[23]。

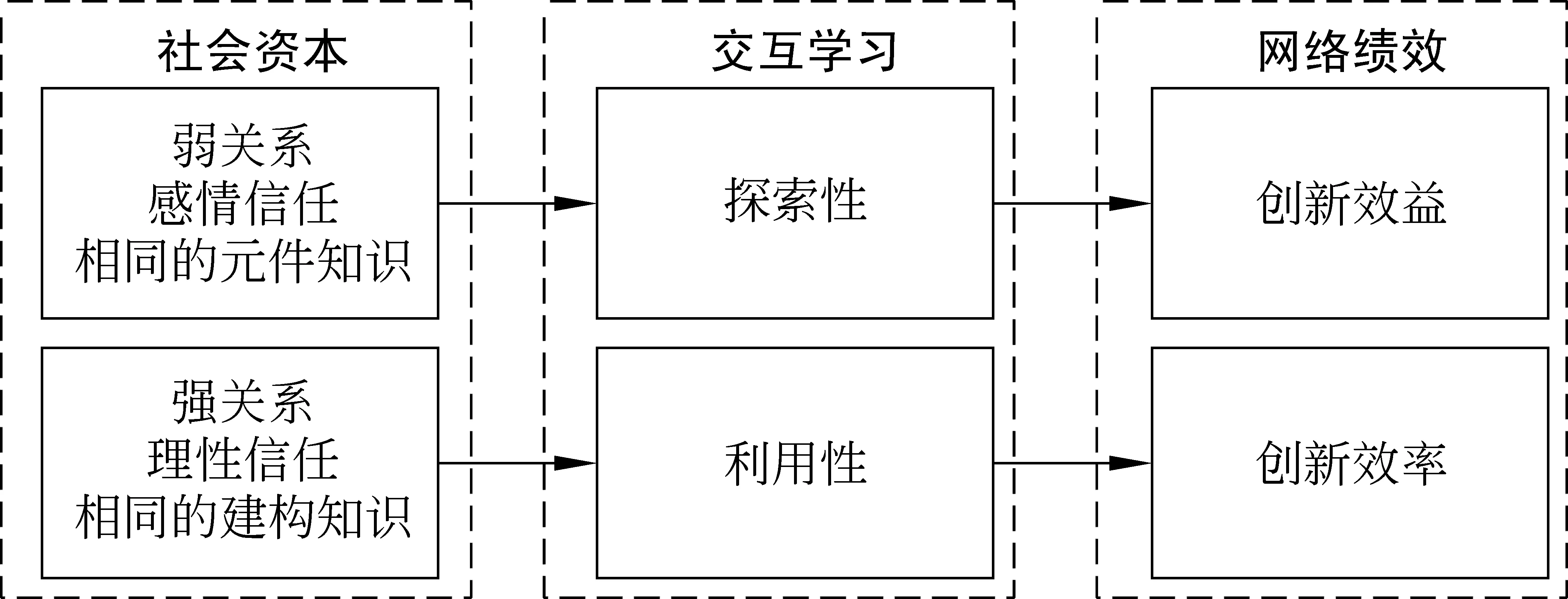

根据以上分析,本文构建如图2所示的社会资本、交互学习与创新网络绩效的关系模型。

图2 社会资本、交互学习与创新网络绩效的关系模型

3 结论与展望

创新网络为企业获得外部的异质性创新资源提供了通道或整合平台,激活并提升了企业对内部冗余或潜在资源的利用效率。企业通过构建或加入创新网络,可获得更多的创新机会和机会组合。网络成员的社会资本、交互学习方式与创新网络绩效之间存在密切联系。创新网络绩效的培育需以交互学习为导向,需要加强对各类社会资本的整合。创新网络中的组织间交互学习是创新网络绩效形成的源泉,分为探索性和利用性两类。其中,探索性学习注重试验、冒险和创新,有助于企业实现知识创造并获得非冗余的异质性知识,有助于显著提高创新网络的创新效益;利用性学习主要是在低风险水平下对现有知识进行开发与利用,主要影响创新效率。成员的社会资本为组织间交互学习提供了作用机制: 从结构维度看,强关系社会资本有利于创新网络中组织间的利用性学习,弱关系社会资本对探索性学习更为有益;从关系维度看,理性信任对利用性学习具有关键作用,感情信任对探索性学习具有更大优势;从认知维度看,元件知识相同有助于推进探索性学习,建构知识相同与组织间的利用性学习高度相关。

本文综合考虑了社会资本理论与组织学习理论,探索了创新网络绩效形成的机理,对于充实跨组织学习相关理论与实践具有重要意义。本文的研究不足在于: 仅对创新网络中社会资本、交互学习与创新绩效之间的影响关系进行了理论探讨,未对提出的理论模型进行定量论证,这是下一步要做的工作。

[1] Bathelt H,Malmberg A,Maskell P.Clusters and knowledge: local buzz,global pipelines and process of knowledge creation[J].Progress in Human Geography,2004(28): 31-56.

[2] Fritsch M,Franke G.Innovation,regional knowledge spillovers and R&D cooperation[J].Research Policy,2004,33(2): 245-255.

[3] Granovetter M.Economic action and social structure: the problem of embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985: 481-510.

[4] Falk I H,Harrison L B.Indicators of social capital: social capital as the product of local interactive learning processes[D].Launceston,Tasmania: University of Tasmania,1998.

[5] Bourdieu P.The Forms of Capital[M]//Biggart N W.Reading in economic sociolog.Blackwell Publishers Ltd.,1986: 280-287.

[6] Burt R S.Structural Holes: The Social Structure of Competition[M].Cambridge,MA: Harvard University Press,1992.

[7] Nahapiet J,Ghoshal S.Social capital,intellectual capital,and the organizational advantage[J].Academy of management review,1998,23(2): 242-266.

[8] 谢云竹,茅宁.社会资本、组织学习与企业的价值创造[J].科学学与科学技术管理,2008(9): 136-141.

[9] Inkpen A C,Tsang E W K.Social capital,networks,and knowledge transfer[J].Academy of Management Review,2005,30(1): 146-165.

[10] Doloreux D.What we should know about regional systems of innovation[J].Technology in society,2002,24(3): 243-263.

[11] Dyer J H.Specialized supplier networks as a source of competitive advantage: evidence from the auto industry[J].Strategic Management Journal,1996,17(4): 271-291.

[12] March J G.Exploration and exploitation in organizational learning[J].Organization science,1991,2(1): 71-87.

[13] 朱朝晖.探索性学习、挖掘性学习和创新绩效[J].科学学研究,2008(4): 860-867.

[14] 陈学光.网络能力、创新网络及创新绩效关系研究——以浙江高新技术企业为例[D].杭州: 浙江大学,2007.

[15] Leana C R,Buren H J.Organizational social capital and employment practices[J].Academy of Management Review,1999(24): 538-555.

[16] Gulati R.Alliances and networks[J].Strategic Management Journal,1998,19(4): 293-317.

[17] Jones G R,George J M.The experience and evolution of trust: Implications for cooperation and teamwork[J].Academy of management review,1998,23(3): 531-546.

[18] Henderson R M,Clark K B.Architectural innovation: the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms[J].Administrative Science Quarterly,1990(35): 9-30.

[19] 吴晓波,胡松翠,章威.创新分类研究综述[J].重庆大学学报(社会科学版),2007(5): 35-41.

[20] Dyer J H,Nobeoka K.Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network: the Toyota case[J].Strategic Management Journal,2000,21(3): 345-367.

[21] Huber G P.Organizational learning: the contributing processes and the literatures[J].Organization Science,1991,2(1): 88-115.

[22] Prahalad C K,Hamel G.The core competence of the corporation[J].Harvard Business Review,1990,68(3): 79-91.

[23] 窦红宾,王正斌.网络结构对企业成长绩效的影响研究——利用性学习、探索性学习的中介作用[J].南开管理评论,2011(3): 15-25.

[24] Rowley T,Behrens D,Krackhardt D.Redundant governance structures: an analysis of structural and relational embeddedness in the steel and semiconductor industries[J].Strategic Management Journal,2000,21(3): 369-386.

[25] Benner M J,Tushman M.Exploitation,exploration,and process management: the productivity dilemma revisited[J].Academy of Management Review,2003,28(2): 238-256.

Relationship between Social capital,Interactive Learning and Innovation Performance of Innovation Network: Theoretical Analysis

Wu Xiao1,Gu Xin2

(1. Business School,Sichuan University,Chengdu 610064,China;2. Soft Science Institute,Sichuan University,Chengdu 610064,China)

This paper studies the influence of different types of social capital in innovation network on the selection of interactive learning modes and innovation performance.The result shows as follows: there are two types of inter-organizational interactive learning in innovation network,namely exploration learning and exploitation learning,and the former influences innovation performance,and the latter influences innovation efficiency;the social capital with strong relationship,credibility trust-based and same component knowledge is beneficial for exploitation learning,and the social capital with weak relationship,emotional trust-based and same architectural knowledge positively promotes exploration learning;the cultivation of innovation performance of innovation network should be based on interactive learning-oriented,and emphasize the integration of different types of social capitals.

innovation network;social capital;interactive learning;innovation performance

四川省软科学计划项目“四川省实施创新驱动发展战略的实现途径”(2013ZR0138);四川大学社科处青年教师科研启动基金“创新网络中组织间交互式学习研究”(skq201347)。

吴笑(1978— ),女,四川成都人,四川大学商学院讲师,四川大学商学院博士研究生,研究方向: 创新与创业管理。顾新(1968— ),男,四川郫县人,四川大学商学院教授,四川大学软科学研究所所长,博士生导师,博士,研究方向: 企业管理、技术经济及管理、教育经济与管理。

F270

A