新世纪以来现代汉语词类研究综述

□叶脉清 聂仁发

新世纪以来现代汉语词类研究综述

□叶脉清 聂仁发

新世纪以来,现代汉语词类研究在原有研究成果的基础上得到了进一步的发展。近十五年来,学者们通过著作、论文、专题会议等形式对汉语词类问题进行了讨论。关于功能观、“包含模式”论、意义论等词类观的研究不断深入,其中,功能观内部以及功能观和意义论之间争论激烈。关于汉语词类其他方面的研究,其领域也不断扩展。本文从研究概况、学者主要观点和争议点等方面入手,以期对新世纪以来现代汉语词类问题的研究成果作一梳理和总结。

现代汉语词类 表述功能 典型范畴 名动包含模式

一、新世纪以来汉语词类研究概况

词类划分问题一直都是汉语语法研究的重大问题,贯穿于整个汉语语法研究的历史过程。进入新世纪以后,汉语词类研究在原有的基础上得到了进一步的发展,研究视野以及研究领域更加开阔。

2000年以来,出版的著作有:郭锐(2002)《现代汉语词类研究》,马彪(2002)《词类问题探索》,胡明扬主编(2004)《词类问题考察续集》,邢福义(2004)《词类辩难(修订本)》,徐艳华(2007)《汉语实词语法功能考察及词类体系构建》,袁毓林等人(2009)《汉语词类划分手册》以及袁毓林(2010)《汉语词类的认知研究和模糊划分》等。

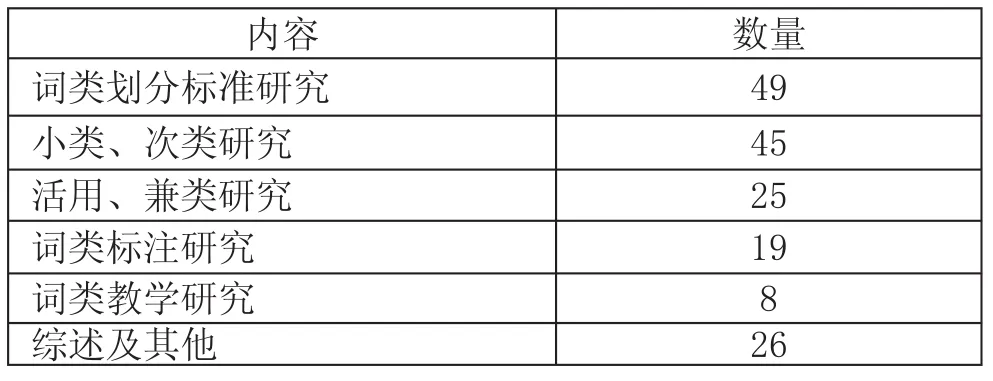

近十五年来,发表在期刊上的以汉语词类为主题的论文共计172篇,具体涉及内容统计如下表:

2000年以后也有很多关于现代汉语词类问题的专题讨论。2005年4月,中国社会科学院语言研究所和安徽师范大学联合主办了“纪念汉语词类问题大讨论50周年专家座谈会”。2010年6月,第十六次现代汉语语法学术讨论会在香港城市大学举行,会议的中心议题之一就是词类问题。2011年3月,北京大学中文系和中国语言学研究中心联合主办了“高名凯先生学术思想研讨会——纪念高名凯先生诞辰100周年”。与会者认为需要重新审视20世纪50年代“词类问题大讨论”后的汉语词类研究问题,吸收高名凯词类理论中的合理之处。2014年10月,华中师范大学举办了“汉语词类问题”国际学术研讨会。北京大学中国语言学中心《语言学论丛》杂志社也通过这本杂志多次讨论汉语词类问题,论文收录在《语言学论丛》第1、4、7、23、27、33、40、41、45、46辑。

二、新世纪以来词类研究主要观点

在现代汉语语法研究史上,曾对词类划分的标准提出过不同的观点。吕叔湘(1979)在《汉语语法分析问题》中指出,句法功能标准是一般语言划分词类不可缺少的标准,汉语尤其需要依据这个标准来划分词类。朱德熙(1985)《语法答问》认为划分词类的根据只能是词的语法功能,让词性依附于词,主要看词与词之间的结合能力。目前的现代汉语教材,如黄伯荣和廖序东《现代汉语》、邵敬敏《现代汉语通论》等都采用吕叔湘、朱德熙的观点。吕、朱的观点成为新世纪汉语词类研究的起点。

词的语法功能主要体现为词的分布特点,因此,在词类划分的问题上就要以词的分布作为依据和标准。新世纪以来,许多学者提出的词类观点都是对这一观点的继承和发展。最有代表性的是徐艳华、袁毓林、郭锐的研究。

2000年以来,徐艳华发表了论文《基于语料库的基本名词短语研究》(2008)、《基于大规模语料库的名词再分类研究》(2010)等。她赞成“用句法结构作为实词归类的测试环境,主张彻底按照词充当句法成分的功能来划分汉语词类”①。她在出版的论著《汉语实词语法功能考察及体系构建》(2007)中采用统计辅以内省的方法,详细考察了名词、动词、形容词和副词中高频的3514个词的语法功能,构建了语法功能信息库,并以信息库中统计的数据为依据,彻底贯彻“按照词的语法功能划分词类的标准”,依据“句法功能完全相同即为一类”的原则,对3514个常用词进行分类,最终分出676类。其中一词一类的共有364类,两词一类的共有107类,三词以上同类的共有205类。

袁毓林的词类观体现在其发表的系列论文上,如《一个汉语词类的准公理系统》(2000)、《基于隶属度的汉语词类的模糊划分》(2005)、《现代汉语虚词模糊划分的隶属度量表》(2005)、《数量词模糊划分的隶属度量表》(2005)、《关于等价功能和词类划分的标准》(2006)、《词类性质的证伪性测试和本体论检讨——从科学哲学和分析哲学的角度看》(2006)等。此外,新世纪以来,袁毓林出版的著作有《汉语词类划分手册》(2009)、《汉语词类的认知研究和模糊划分》(2010)。袁毓林同意朱德熙先生的观点,认为词类是语法功能类,并且用科学哲学中的证伪性测试来考察功能说。针对完全依靠分布又分不出类的问题,袁毓林提出了汉语词类是一种原型范畴的理论,并提出了一套具体的操作程序:“对于典型成员,采取公理化的方法,用具有区别性的分布特征下严格定义;对于非典型成员,采取模糊数学的办法,建立个别词类的隶属度量表,据此对有关的词类进行隶属度分析,定量化地确定它们的词类归属,从而实现汉语词类的模糊划分。”②

郭锐《现代汉语词类研究》(2002)详细地阐述了他的词类观。他认为词从本质上说是词的意义类型,并将这种语法意义叫作表述功能,即词在组合中的意义类型,如:陈述、指称、修饰等大的类型,以及实体、位置、计量单位、数量、指示等小的类型。简而言之,郭锐认为:“词类实际上是以词的词汇层面的表述功能为内在依据进行的分类。”在词类的具体划分上,郭锐认为词类是一个层级体系,他把汉语的词类分成4个层级上的大类,共18个基本类。事实上,词的表述功能难以直观衡量,所以郭锐在划分词类体系时实质上仍采用语法功能的标准。

以上三种观点,徐艳华面向计算机应用,主张严格按照句法分布来划分词类;袁毓林在词类本质上坚持分布观,在具体划分标准上提出原型范畴理论,通过典型成员和非典型成员来实现词类的划分;郭锐在词类本质上提出表述功能的新观点,在具体划分上又采用语法功能的标准。前者严格践行了朱德熙的分布观,后两者则在分布观中寻求理论解释。

(二)沈家煊“包含模式”论

新世纪以来,沈家煊提出了一种不同于分布观的词类观。他发表了《汉语里的名词和动词》(2007)、《我看汉语的词类》(2009)、《“名动词”的反思:问题和对策》(2012)等文章来阐述自己的词类观。在词类本质问题上,沈家煊对朱德熙的分布论没有异议,认为汉语词类也能和句法关系挂上钩。在具体划分的问题上,沈家煊针对“这本书的出版”,认为按照“简约原则”,不能说“出版”已经名词化,但是可以说它仍然是动词则违背了“扩展规约”。因此,汉语的词类问题存在着满足“简约原则”就违背“扩展规约”,满足“扩展规约”就违背“简约原则”的困境。为摆脱这一困境,沈家煊提出了不同于印欧语“分立模式”的“包含模式”。他认为汉语的词类系统中,实词类属于“包含模式”:汉语“名、动、形”三者之间是包含关系,形容词作为一个次类包含在动词类中,动词作为一个次类包含在名词类之中。虽然是包含关系,但是三者仍然保持自己一定的独立性。按照包含模式来划分词类,则能有效的解决汉语词类问题存在的这一困境。

由于国内城市化进程不断取得新成效,商品房销售面积增长,使用锯材消费略增,但整体木质家具使用橡胶木的减少,影响我国锯材进口。

周韧《“N的V”结构就是“N的N”结构》(2012)一文表达了对沈家煊包含模式的支持。周韧从句法范畴出发,从某一类词在某一句法成分上实现其组合变化的能力来论证词类与句法的对应关系,以此来支持汉语词类的包含模式。文章论证了汉语名词具有“[+N,-V]”的句法特征,动词具有“[+N,+V]”的句法特征,那么,着眼于名词和动词都具有[+N]的特征,就可以把它们合并成一类。

(三)意义论

上个世纪,吕叔湘在《汉语语法分析问题》(1979)中认为“意义不能作为主要的依据,更不能作为唯一的依据,但是不失为一个重要的参考项”③。他也在《关于汉语词类的一些原则性问题》(1954)中提到过“如果一种分类法的结果有跟词义大相冲突的地方,准保不受欢迎”④。吕叔湘肯定了意义在划分词类中的重要作用。新世纪以来,也有学者支持以意义为标准划分词类的观点。石定栩在《汉语词类划分的若干问题》(2009)一文中建议用词的意义作为划分词类的根据。他认为,由于实词在交际中所表达的对象是确定的,因此实词可以做到词有定类,且实词所表达的对象是一定的,所以很少会出现严格意义上的兼类,而且可操作性比较强。任鹰《关于词类本质的再思考》(2012)认为,语词作为一种表意符号,其分类的本质就应该是它的语义范畴特征的区别。他认为语法意义与语法功能是联系在一起的。语义范畴对语义功能起着决定和制约的作用,意义决定功能,功能反映意义。划分词类系统各个层级的类别就是寻求意义与功能的同一关系。不过,这些学者仅是从理论上证明了用意义作为划分词类标准的可行性,并没有提出一套具体划分词类的方法。

三、新世纪以来词类研究的争论

新世纪以来,学者们对现代汉语词类的本质以及划分的标准提出了不同的观点,所以关于现代汉语词类问题的争论也主要集中在这里。

(一)分布观内部的争论

徐艳华《汉语实词语法功能考察及词类体系构建》(2007)指出部分分布观存在的缺陷。她认为一个词类的总体功能与其中部分词的功能存在很大的差异,即便是同一个词类的成员,它们的功能也可能相差很大。其次,用主要功能来划分词类的前提就是词类已经存在,可实际上词类是未知的,这样就存在逻辑上的循环论证。袁毓林(2006)对郭锐的“词类的本质是表述功能”“词类是语法意义(表述功能)类”提出质疑。他认为:“表述功能属于语义的概念,离开句法功能和分布,讨论词类会变得模糊不清。加之表述功能的定义和类别的不清楚、词语的表述功能跟意义的概念类别缺少对应性、词语的表述功能跟句法功能的对应关系的复杂性,这些都使得表述功能论难以自圆其说。”⑤郭锐在《现代汉语词类》(2002)中反驳袁毓林的“分布的家族相似性”,认为这一原则操作起来不可靠。原型论没有给出一个确定词类原型的方法;在具体分类时同一个词可以根据不用的分布特征归入不同的类,是凭感觉行事;按照这样的原则,所有的实词几乎都能归成一类,这样就违背了给词分类的初衷;最重要的是,原型论在逻辑上存在循环论证的问题。

徐艳华、袁毓林在词类本质的问题上都继承了朱德熙的分布观,只是在具体划分词类的方法上提出了进一步的发展。郭锐在词类本质上否定词的分布,但是在具体划分时又要根据语法功能间的相容性及相关规则来确定分布同词性的对应关系。

(二)分布观与意义论的争论

任鹰在《关于词类本质的再思考》(2012)一文中提出了分布悖论,分布论划分词类的目的与词的分类依据和标准有所背离;在分布特征的选择和运用上存在着“先入为主”的主观认定模式和“循环论证”的检验方式。而反对意义标准的学者认为意义是不能直接观察的,很难把握。袁毓林《汉语词类的认知研究和模糊划分》(2010)也在姑且假定“事物、属性、动作”等所谓的(语法)意义类别是可以明确定义的前提下,论证了“词类是(语法)意义类”通不过伪证测试。

(三)词类有无的争论

高名凯(1953)《关于汉语的词类分别》认为词类要根据词的形态来划分,汉语无形态,因而无词类。高名凯(1960)《关于汉语实词分类问题》补充论证:汉语无形态,只能根据词的用法来分类,但由于汉语词类的功能很多,一个词可以同时用作名词、形容词、动词,因此每个实词都是多类的,这就等于没有词类。2011年,高名凯先生学术思想研讨会上,高名凯的词类观点被拿出来重新讨论。刘丹青《高名凯学术精神的恒久价值与现实意义》认为高名凯的观点在逻辑上是有效的,而且沈家煊的“包含模式”说明高先生当年对汉语实词分类的质疑的确有内在的合理性。陆俭明《高名凯先生的治学精神和科学态度——兼谈动词形容词“名物化”问题》也认为高先生的观点是符合汉语的语言实际的。史有为《此词类与彼词类——从高名凯先生词类理论谈词类》也同意高名凯的理论至少符合至今尚在奉行的词法理论,符合词法词类的原则。对高名凯先生词类观点的再思考说明现代汉语词类问题的研究在不断地深入发展。

四、新世纪以来关于汉语词类的其他研究

新世纪以来,对于汉语词类的研究不仅仅局限于词类划分的标准,越来越多的学者将研究的目光投向词类的小类次类、活用兼类、词类的标注以及词类教学等问题上。

由于词类本身分类存在争议,所以关于小类次类的研究就会侧重词类内部的特点、功能以及不同词类的联系和影响,甚至是具体到某个词语的特点。例如《现代汉语名词性状特征研究》(2014)、《从物量词“本”看量词与名词的关系》(2014)、《模糊时间词“黄昏”的多角度考察》(2015)等。词类活用和兼类的研究侧重于两者的界定,如《词的“兼类”与“活用”的关系》,词类活用的研究主要以三大实词间的活用为研究对象,从语法、修辞、语境、认知等方面进行具体分析,如《试论改革开放以来现代汉语词类活用现象》(2009),兼类的研究一方面以语料库为基础,研究兼类的使用情况,如《现代汉语中介语语料库兼类词使用统计分析》(2009),另一方面则研究兼类词的成因、类型以及与活用的区别,如《浅谈现代汉语中词的兼类问题》(2014)。关于词类标注的研究,以词典、辞书中的词类标注为对象,主要针对词类标注对义项分合、释文配例的影响、兼类词的标注等问题进行探讨,以此总结经验、反思得失,如《“两典”词类标注问题研究》(2007)。由于词类问题本身就是一个老大难的问题,词类教学过程中必然存在一些问题。词类教学的研究就分析了存在的问题、产生问题的原因,对此提出了不同的建议,如《〈现代汉语〉词类教学内容问题与模式的探索》(2011)。

五、结语

汉语词类问题有两个层面:一是汉语有没有作为语法手段的词类,二是汉语的词可不可以分出语法类。对于前者,大家已经意识到高名凯观点的合理性,汉语并没有像印欧语一样采用词类手段。但这一观点还需要进一步扩散。对于后者,学界都认为汉语的词可以分类,只是在怎么分上面有些分歧。总的来看,汉语词分类的依据是词性,词性是词与句法结构的中间界面,既与词义有关也与结构位置有关。各家的不同主要表现在怎么处理词性上。(聂仁发,2014)

我们从词类研究中发现,精确、完美的词类体系是不存在的。这并不意味着词类问题的研究毫无意义,相反,这启示我们:词类问题的研究不应该只局限于理论,我们应该着眼于应用,努力寻找一套对汉语教学、文字信息处理等具有实践意义的词类体系。

近几年的现代汉语词类研究已经从探寻词类本质、划分标准中走出来。关于兼类问题的讨论不断深入,三大主体词之间的转换、内部小类特点等都成为词类问题讨论的主要内容。这预示着汉语词类问题的未来方向。

注释:

①徐艳华《现代汉语实词语法功能考察及词类体系重构》,中国社会科学出版社,2007.

②袁毓林《汉语词类的认知研究和模糊划分》,上海教育出版社,2010.

③《吕叔湘选集》,东北师范大学出版社,2002,第127页.

④《吕叔湘选集》,东北师范大学出版社,2002.

⑤袁毓林《对“词类是表述功能类”的质疑》,汉语学报,2006年第3期.

[1]陈小荷.从自动句法分析角度看汉语词类问题[J].语言教学与研究,1999,(3).

[2]高名凯.关于汉语的词类分别[A].高名凯语言学论文集[C].北京:商务印书馆,2011.

[3]高名凯.关于汉语实词分类问题——在北京大学1959年五四科学讨论会上的发言[A].语言学论丛(四)[C].上海:上海教育出版社,1960.

[4]郭锐.现代汉语词类研究[M].北京:商务印书馆,2002.

[5]郭锐.朱德熙先生的词类研究[J].汉语学习,2011,(5).

[6]吕叔湘.20世纪现代汉语语法“八大家”[A]吕叔湘选集[C].长春:东北师范大学出版社,2002.

[7]刘丹青.高名凯学术精神的恒久价值与现实意义[A].语言学论丛(四十五)[C].北京:商务印书馆,2012.

[8]陆俭明.高名凯先生的治学精神和科学态度——兼谈动词形容词“名物化”问题[A].语言学论丛(四十五)[C].北京:商务印书馆,2012.

[9]聂仁发.关于汉语词类问题的反思.宁波大学学报(人文科学版)[J].2014,(2).

[10]任鹰.关于词类本质的再思考[A].语法研究和探索[C].北京:商务印书馆,2012.

[11]沈家煊.我看汉语的词类[J].语言科学,2009,(1).

[12]石定栩.汉语词类划分的若干问题[A].语言学论丛(四十)[C].北京:商务印书馆,2009.

[13]史有为.此词类与彼词类——从高名凯先生词类理论谈词类[C].高名凯先生学术思想讨论会——纪念高名凯先生诞辰100周年论文集,2011.

[14]徐艳华.现代汉语实词语法功能考察及词类体系重构[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

[15]袁毓林.汉语词类的认知研究和模糊划分[M].上海:上海教育出版社,2010.

[16]袁毓林.词类范畴的家族相似性[J].中国社会科学,1995,(1).

[17]袁毓林.对“词类是表述功能类”的质疑[J].汉语学报,2006,(3).

[18]朱德熙.语法答问[M].北京:商务印书馆,1985.

[19]周韧.“N的V”结构就是“N的N”结构[J].中国语文,2012,(5) .

(叶脉清 聂仁发 浙江宁波 宁波大学人文与传媒学院 315211)

——以部编版教材为例