“文革”中批判清查“五·一六”运动

王春南

由江苏省社会科学院原院长宋林飞主编的十卷本《江苏通史》于2012年3月在凤凰出版社出版。出版前夕,承该书责任编辑陈晓清告知,书中有一处写到了我。书印好后,又承她将有关部分复印三份给我。书中有关“文革”中清查“五·一六”运动的一节中写道:

“到1974年3月以后,南京揭发深挖‘五一六’问题的大字报以及材料越来越多。新华日报社王晓智、余华明、王春南等人撰写的批判江苏深挖‘五一六’问题的系列大字报被广泛传抄,在社会各界引起极大反响……在巨大的社会舆论压力之下,江苏省从1974年夏天开始对所谓‘五一六’问题进行复查……此后不久,绝大多数被打成‘五一六’的干部群众得到平反昭雪。”

当年我们三人为什么敢于“太岁头上动土”,批判清查“五·一六”运动,为那些被打成“五·一六”反革命的人鸣冤叫屈呢?

一、遍及全省的“五·一六”清查

“文革”期间,江苏民间有这样的说法:江苏省革委会、江苏省委主要负责人一手抓煤,一手抓“五·一六”。他在苏南,手指到哪里,就让人挖到哪里,挖出了几处“鸡窝煤”(储藏量极小),成为笑柄。他在全省抓了几十万“五·一六”分子,“战果”辉煌,搞得民怨沸腾。

什么是“五·一六”?1970年11月30日,江苏省委书记吴大胜对此有这样的说明:“什么叫‘五·一六’?‘五·一六’就是打着红旗反红旗,罪大恶极,搞资本主义复辟,矛头指向以毛主席为首的无产阶级司令部的人。”

江苏省搞清查“五·一六”运动,把突破口选在南京大学,因为江苏两大派主要头头都出在这所大学。吴大胜向南京大学派出了以省革委会常委迟明堂为组长的“调查组”。北京的审查对象(主要是“学部”,即中国科学院哲学社会科学部的审查对象)咬到南京大学的什么人,南京大学的这个人马上就被关起来;南京大学的审查对象咬到了江苏的什么人,江苏的这个人也马上被关起来。就这样,吴大胜用南京大学的清查带动全省的清查。调查组在南京大学抓出了多得吓人的“五·一六”分子,该组一位副组长说:“南大的‘五·一六’,多得可以用火车装。”南京大学抓“五·一六”的“成果”很快扩大到全省。

我当时所在单位新华日报社,清查“五·一六”的声势远不能跟南京大学相比,但还是搞得“轰轰烈烈”的。

新华日报社革委会主任说:“新华日报社肯定有‘五·一六’,不要上‘没有论’的当。仗一定要打到底,不管多长时间,只要是反革命,都要挖出来。眼睛要睁大一点,不要睡觉。打仗是要冲锋的,钻防空洞不行。”

新华日报社第一个被作为“五·一六”关押的,是一个已经下放外地的原记者,姓汤。紧接着,报社原一派组织勤务组成员及战斗队长,不是被关进所谓“学习班”(私设的牢房),就是被“触动”(点名批判,勒令检查),很少有幸免的。报社内关不下这么多人,就关到南京农学院和江苏教育学院校舍(当时这两个学校都已迁走,空出了校舍)。有一个关在报社内的审查对象,纵身从三楼跳下,以致一腿残疾。原另一派组织被关、被“触动”的人较少,但有一位女同志,在恐怖气氛下,吓出了精神分裂症。

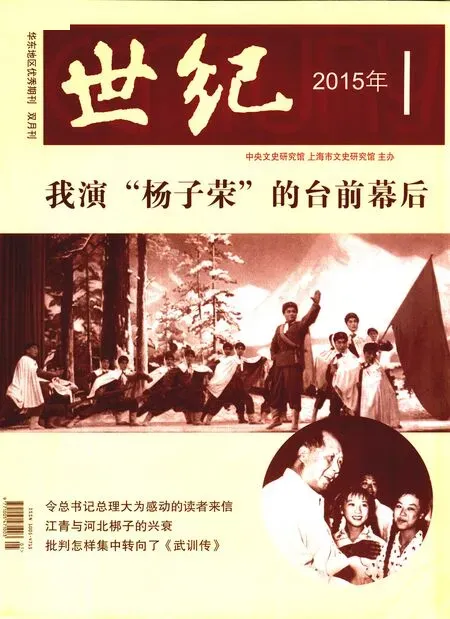

1968年3月为《人民日报》、《解放军报》起草祝贺成立江苏省革命委员会社论时人员合影。前排左一为作者王春南

二、从运动动力到运动批判者

我在报社清查“五·一六”运动中,曾是所谓“小分队”(由领导指定建立的负责看管和讯问审查对象的小组)成员,是运动的“动力”,曾参与讯问审查对象一次,与审查对象家属谈话一次。后因评论组工作需要,脱离“小分队”。

随着运动的深入,越来越多的人被关进了“学习班”。几乎每个单位都有私设的牢房,而且人满为患。当时我就想,有这么多“五·一六”吗?是不是运动出了问题?

这期间,我经历的一件事使我深切感受到了清查“五·一六”运动的恐怖气氛。有一次,南京大学大操场上召开全市清查“五·一六”运动“宽严大会”,我也参加了。到会者有数万人之多。各单位的审查对象也被押去了。为防止别人认出他们,有的被蒙着脸,有的被装在麻袋里,放在小推车上。开会之前,有人指着前面正在跟别人交谈的原南京大学干部徐某对我说:“你看他现在还很轻松。有人交代的‘五·一六’名单上有他。”开会时,乱交代的、乱咬人的,被作为“态度好”的典型而当场宣布“从宽处理”。不肯乱说、乱咬的,被当作“抗拒运动”的典型,当场宣布“从严处理”。有一个学生,据说“态度恶劣”,又据说他有“想当国防部长”的“反动言论”,是个“野心家”,当场宣布被判处有期徒刑20年,戴上手铐押走。大会进行之中,有一人从一幢教学楼的窗口跳下,当场殒命。见此情景,我清醒了许多,不由得思考:这场运动,为什么会搞到如此恐怖?历史上有用这种方式搞运动的吗?

多少年后读到康生的《抢救失足者》一书(即1943年7月15日,康生在延安中央直属大会上所作关于“抢救失足者”动员报告),方才知道清查“五·一六”运动跟延安“抢救失足者”运动方式、方法颇为相似。这里仅谈两点:一、都是夸大“敌情”。康生在书中说道:“在三个月以前,我们在此地曾告诉过大家,日寇和国民党训练了大批侦探奸细来破坏我们,国民党特务分子,破坏分子……他们不是去拯救被日寇毒害的中国青年,而是将许多有为的中国青年,拉到特务的罪恶泥坑中去为日寇的第五纵队服务。因此从四月十号起,我党中央又一次的以宽大政策号召这些青年们起来改过自新,脱离特务陷阱。……到今天为止,已经有四百五十人向党坦白悔过了。”在康生眼里,在延安,日本、国民党特务如麻,遍地皆是。在江苏清查“五·一六”运动中,“五·一六”也被说得无处不在。省革委会调查组进驻南京大学之初,尚未进行调查,就凭主观臆断,说什么“北京有‘五·一六’,南大一定有‘五·一六’,不仅有,而且面广量大,根深线粗”。二、都是诱骗人坦白。康生在书中说:“我们号召未坦白的人赶快的坦白,不要放松一秒钟的时间,失掉了这个最可宝贵的时机,将永远陷于万劫不复的境地。”当时很多人上了康生等人的当,纷纷交代,诬称自己是“国民党特务”。一时间延安“特务”成千上万。在清查“五·一六”运动中,鼓励坦白,鼓励乱咬人,以致咬人成风。南京大学有的审查对象,一咬就是几十人,以致调查组组长迟明堂也被咬到。三人成虎,江苏省委书记吴大胜随即将迟明堂也关了起来。吴大胜说:“我也被人咬了。”

当时我对清查“五·一六”运动的不满和愤怒只能压在心底。但遇到适当时机,这种不满和愤怒,就会化为批判的文字。

三、几张大字报激起的千层浪

吴大胜等人以“支左”(军队干部支持地方“无产阶级革命派”)的名义主政江苏七年多,积怨甚深。江苏的干部、群众对“文革”的怨恨都集中到吴大胜等人身上,都盼望着他们早点离开江苏。

1973年和1974年,吴大胜等人流年不利。1973年12月,毛泽东在中共中央政治局、军委会议上先后五次发表讲话,谈到八大军区司令要对调。还讲到“五·一六”问题:“老吹不是一个好办法,要少吹多批,有些同志专批人家,人家批他一句都不行,像挖了他三代的祖坟呢!动不动就说人家‘三反分子’、‘五·一六’,真是三反分子也不要紧嘛,中国人有那么多,有那么几万、几十万坏人,让他去吧,人民会管他们的,有什么要紧。” 毛泽东的讲话,对吴大胜来说意味着两点:他背靠的大树南京军区首长将离开南京军区,他将成为断线的风筝;被他打成“五·一六”的几十万江苏干部、群众,因毛泽东讲话点到了“五·一六”问题,迟早会向吴大胜算账。1974年,毛泽东发动“批林批孔运动”,其本意是借“批孔”敲打“周公”(周恩来)。江苏的干部、群众接过了“批林批孔”的旗帜,展开了对吴大胜等人的斗争。就在这时,1974年5月9日,中共中央发出了14号文件,批评了吴大胜等人大搞经济主义,破坏“批林批孔运动”的问题,无异于给了江苏的干部、群众一个批判吴大胜的有力武器。随着批吴运动的兴起,吴大胜等人在江苏的统治地位开始动摇。

就在这样的大背景下,我写了第一张大字报。这张大字报是批评时任江苏省革委会副主任、政工组组长蒋科的。几年前,我跟蒋科有过一次接触。大约1968年冬,我与新华日报社一位姓韩的军代表一起去找他审查一篇社论校样,领教了他的跋扈。1974年3月初,我听到了蒋科关于“批林批孔运动”一次讲话精神的传达,大为反感,认为是奇谈怪论,于是写了一张大字报贴在编辑部大楼(原国民党中央日报社旧址)大门旁墙上。

这张大字报虽然点到了清查“五·一六”问题,但当时我还没有做好就此问题系统揭发的打算。在此之后,我经常跟报社同事王晓智交换对清查“五·一六”运动的看法。他原本也是所谓“小分队”成员,对清查运动渐生恶感。两个血气方刚的青年人(那时我33岁,王晓智31岁)越谈越激愤,越谈越想用大字报抒发胸中的积愤。

我是学历史的,又在读高一时经历过“反右”运动。我所在的江苏省丹阳中学不但在教师中,而且在高中部学生中展开了“反右”斗争,因言语犯忌而遭到批斗的,竟有十五六岁的未成年学生。这让我在小小年纪就领教了以阶级斗争为纲时代政治运动的残酷。如果我抓住“五·一六”问题继续做文章,我就必然会成为挨“枪打”的“出头鸟”。想到这些,我竟然不害怕。这是因为多少受了毛泽东大力提倡“造反精神”的影响;因为处在那个年龄段,畏惧要少一些;因为自己毕竟有血性,有正义感,在我的身体里,流淌着父亲的血,当年他抛妻别子参加抗日战争,并且一去不回。 我想,为那么多受迫害的所谓“‘五·一六’反革命”讲几句公道话,即使自己做出牺牲,也是值得的。我是一名新闻工作者,有责任向社会讲真话。我的声音很微弱,但若能唤起受害者起来控诉吴大胜等人,将会形成很大的力量。

3月18日,我与王晓智第一次合作,写了一张题为《宣传部长在宣传什么?——评周特夫同志在高校负责人会议上的讲话》的大字报(我起草,王晓智修改)。周特夫当时是新上任的江苏省委宣传部部长,上任伊始,就为吴大胜等人搞的清查“五·一六”运动辩护,说运动“大方向正确”。我们在大字报中逐条批驳了他的说法。这份大字报洋洋五六千言,因为是新华日报社编辑点名批评省委宣传部部长周特夫,公开批评吴大胜等人在江苏发动的清查“五·一六”运动,并且又贴在省委大院内,所以带有一定的爆炸性。

在此之后,同事余华明加入进来,合撰了《江苏清查运动的大方向不容回避》《纵观江苏深挖“五·一六”之战——三评江苏清查运动的大方向》《吴大胜的下场和“深挖”的教训》等五张大字报。

其中《纵观江苏深挖“五·一六”之战——三评江苏清查运动的大方向》,由王晓智起草,我作修改。篇幅较长,约4.5万字。自4月18日至5月15日陆续公布。之所以称清查“五·一六”为“深挖”运动,是因为吴大胜等人宣称,对“五·一六”要“深挖细找,一个不漏”。这张大字报的材料主要来自跟我们有联系的各地革委会通讯报道组成员、清查运动受害人,以及南京大学校友,涵盖面广,涉及全省绝大部分市县的运动情况。

大字报除《前言》《后记》外,共分七部分:一、江苏“深挖”之战的背景;二、江苏“深挖”之战中对敌情的估计;三、江苏“深挖”之战的舆论准备;四、江苏“深挖”之战的打击目标;五、江苏“深挖”之战的策略手段;六、江苏“深挖”之战的“战果”;七、江苏“深挖”之战的方向路线。

《关于江苏清查“五·一六”问题(大字报专辑)》封面

《前言》写道:“从一九七零年四月至一九七三年初,江苏省军区政委吴大胜同志亲自指挥,动员江苏省几百万人,从学校、机关,到工厂车间,人民公社大队、生产队,打了一场为时四年之久的深挖‘五·一六’之战。四年之中,数次动员,春夏秋冬,连续作战;声势之大,规模之巨,范围之广,前所未见。”

之所以称吴大胜“政委”,而不称“书记”,是讽刺他作为军人,不会指挥打仗,却会指挥抓“反革命”。

对我们的几张大字报,作家杨守松的《在劫难逃》一书(稿本)中有如下评论:

“‘二王一余’(即王晓智、王春南、余华明——引者)及时贴出揭露吴大胜的大字报。丰富翔实的资料和触目惊心的事实把全省四千万人民的义愤激发起来了。他们的大字报被全省各县市传抄张贴,而各地深挖的事例和数据又雪片似的飞到他们手中。不可一世的吴大胜现在四面楚歌了。其实,他们批判的武器并不是严密的。错误的武器,批判了错误的路线。”

我同意杨守松说的“他们批判的武器并不是严密的”这句话。武器固然不严密,但不妨害对清查运动真相的揭露。事实本身具有震撼力。

1974年,江苏镇江市一位姓王的教师(“文革”后当上了一所大学的博士生导师)曾几次给我来信写道:“我清楚地记得,当《宣传部长在宣传什么》一文于大市口贴出时,是怎样震动了整个镇江城的。我曾用四个字来形容人们看您这份大字报的盛况,叫做‘观者如堵’。从清晨到傍晚,你去他来,观者连日不衰。我当时就是成千观者中的一个。……许多人读过您的大字报后,低回良久,不愿离开。有的一连读了三四遍还想读。” “我总觉得您的大字报对镇江人民有很大的吸引力。……偶一日,我傍晚下班,路过大市口,见一份大字报下人头攒动,即下车一看,原来是您的又一份大字报。”

南京市的王桂森在无锡出差时,来信谈到了我们的大字报在无锡引起的反响:“大字报主要贴在‘城中公园’内,您们的三份大字报在无锡引起轰动。我在上面又用钢笔注明:此大字报早已贴在省委(大院)。”

江苏金坛县革委会通讯报道组来信说:“请设法寄一套你们几位采写的有关揭发江苏深挖‘五·一六’的文章给我们,以便组织学习,并印发给公社干部。”

四、听省委第一书记彭冲谈“五·一六”问题

江苏省委、省革委会中的领导彭冲、许家屯(他们都是“文革”前江苏省委书记)对我们的大字报是支持的。1974年5月,彭冲曾托新华日报社革委会主任樊发源带口信给我们:“谢谢你们对我们的支持。”樊发源在新华日报社编辑部大会上传达了彭冲的口信。

1974年5月10日下午,许家屯到新华日报社布置撰写次日见报的拥护中共中央1974年14号文件的社论,即《对江苏省委一九七四年五月六日致中央电报的批复》,文件批评了江苏省委书记吴大胜等人。吃晚饭之前,他在编辑部大楼二楼一间房间对我说:“你们的大字报调子不高。我的调子比你们高。我主张吴大胜的问题要揭开来看,揭开来说不定是资产阶级专政呢。”又说:“你们要注意照顾苏州人的情绪。”他说的“苏州人”是指苏州市当时的负责人华林森。华林森在清查“五·一六”问题上,与我们观点不一致。他认为清查“五·一六”大方向搞对了,取得了一定的成绩,缺点只是面宽了一些。当时我们对许家屯非常尊重,他的话影响了我们的观点。原来我们认为吴大胜在清查运动中犯了方向路线错误,而犯了方向路线错误,大多数作人民内部矛盾处理。我们理解,许家屯是鼓动我们将吴大胜在清查“五·一六”运动中的问题上纲为“资产阶级专政”,上纲为“敌我矛盾”。

因感念彭冲同志对我们写大字报的支持,1975年春,我去他府上拜访了他,去时拉上了新华社江苏分社记者魏辅政。彭冲夫人开了门,把我们引进会客室。当时彭冲已升任江苏省委第一书记。谈话半个多小时,涉及清查“五·一六”问题。他对我们说:“江苏清查‘五·一六’,不算徐州地区,被定为‘五·一六’的有13万人。”江苏当时共有七个地区,除徐州地区外,还有苏州、镇江、扬州、南通、盐城、淮阴六个地区。徐州地区清查“五·一六”的情况,据程中原《徐州整顿:一九七五年整顿的突破口》一文所述,“徐州市搞‘五一六’整了六千多人,徐州地区整了十二万人”。

五、诉不尽的冤屈和荒唐

江苏全省清查“五·一六”,被株连的人数以百万计,被定为“五·一六”的,多达数十万。

江苏电视台原台长丁群在《冤狱遍地的江苏省清查“五·一六”运动》一文中,向我们公布了如下权威信息:

“据江苏省落实政策办公室的统计:江苏省在清查深挖‘五·一六’运动中,全省被打成‘五·一六’反革命分子的,多达26万多人(其中被关押批斗的13万多人),死伤6000多人(其中被逼死打死的2540人)。江苏省在1957年的反右派斗争中,被划为右派分子的为13349人。这就表明,江苏省的清查深挖‘五·一六’运动,比当年反右派斗争的伤害面,还要大20倍。”

丁群台长又在《说不尽的残忍和荒唐——南京大学的清查“五·一六”运动》一文(撰于2005年,未刊)中写道:

“在长达四年的清查‘五·一六’运动中,南京大学被莫须有地打成‘五·一六’分子的师生员工达1560人,占当时师生员工总数(4950人)的近三分之一。其中被关押批斗的有389人,被判刑的16人,被迫害致死多达 28人。”

当吴大胜还坐在江苏省委书记和省革委会副主任的位置上时,我们对清查“五·一六”运动说了一个“不”字。当吴大胜还是一只真老虎时,我们摸了他的屁股。

吴大胜被调离江苏,他纵然想报复我们,也没有机会了。上世纪90年代初,我路过南京宁海路他家(一幢黄色的、民国时期建造的别墅)附近时,见到了他。我喊了一声“吴政委”,他应该是认识我的,但他神情木然。我说:“我原来在新华日报社工作,叫王春南。”他依然没有反应,看来已把我这个“冤家对头”彻底地遗忘了。

倒是许家屯记住了我。我从有关渠道得知:有人拿着我起草的最后一份大字报《吴大胜的下场和“深挖”的教训》打印件去找他,指着一处地方对他说,他们在大字报中影射你。原来这处地方写着:要把吴大胜当作一面镜子。看来许家屯是相信了告状人的挑拨。许家屯很快代替彭冲任江苏省委第一书记,这对我们三人意味着什么,我后来才体会出来。