中央办公厅五七学校侧记(上)

郑异凡

中央办公厅五七学校成立于1969年1月,是当年全国最有名的“红旗”干校,各地五七干校纷纷来此学习取经。本人曾在此学习改造,但由于身份为“非革命群众”,有许多活动不让参加,因此只能写点侧记,留作历史的见证。

正名:是“五七学校”而不是“五七干校”

首先需要正名。它不叫五七干校,而叫五七学校。一字之差含义颇多。因为当时去学校的不仅有中办系统的干部,还有工勤人员,而且还有他们的家属,包括其妻儿(夫儿)和父母。如果叫干校,只能命令干部本人去,其他人可以不去,叫五七学校,那么干部、工勤人员以及他们的家属也在动员入校之列,所以在那里可以见到老头老太太,也可以见到小孩甚至婴幼儿,为此还办起了五七中学,编译局还有干部被派去教英语的。那时叫“人走家搬”,户口也得随迁,那架式是不让再回京城了。学校的所在地在江西进贤,学校总部在鄱阳湖的支湖青岚湖畔,那里的土地多为红色的土壤,在红壤山上建有分校。有一句惊心的话是驻中央编译局军宣队正式宣布的:“死在青岚湖畔,埋在红壤山上”,这就意味着到那里去不仅是锻炼改造,还要老死于此,去五七学校的人就算是被彻底处理了。

这所学校可是一个藏龙卧虎的地方。中国素有株连的传统,“文革”尤甚。一人出问题全家连坐,而大官出问题,不仅其家属,而且其“身边工作人员”也在劫难逃。五七学校就有一批这样的被株连人员。刘邓这“中国最大的走资派”一倒台,其秘书、司机、厨师、警卫等等就统统被送到五七学校批斗、改造和交代问题。那时倒台的还有“彭罗陆杨”中的中办主任杨尚昆,于是中办五七学校就有一大批办公厅的领导干部以至小小的工勤人员。正因为如此,邓小平一复出,第一件事就是到中办五七学校要回自己的秘书。

来这里的还有人民大会堂的一批服务员,这可都是帅哥靓姐。他们是从农村挑选来的,不是像所说的是“五谷不分”需要学习改造的人,也许只是为了劳动力的需要,也许是超龄的缘故,才把他们下放来的。反正人民大会堂不愁没有服务员,农村里人有的是。这批年轻人是干活的好手,几乎什么都能干。

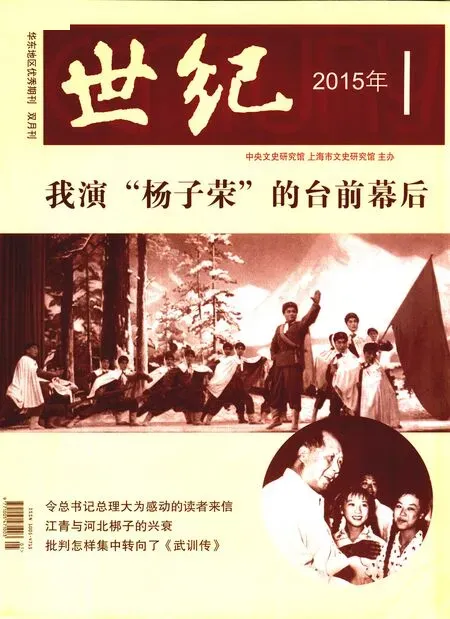

校部用红石筑成的楼房 (2000年摄)

为增加劳动力还从江西的农村招收了三百名左右的青年干部到五七学校“学习”,编成第七连。他们大都是农村的基层干部,也是壮劳力。招收他们的时候说的是到中办五七学校培训,经过培训再回本地工作。这是非常有吸引力的,所以应招者甚多。不过等他们从五七学校毕业回家时,他们的岗位大多已经有人占上了——国不能一日无主,农村的生产队也不能几年没人管理啊!

对五七学校的构成当地的老表也非常清楚,他们把五七战士叫做“五七哥老”,说别看他们穿得破破烂烂,像叫花子,都是有钱的高干、大官。一个标志就是学校开办后当地的物价涨了,例如鲑鱼刚开始只有一两毛一斤,几年后涨成五六毛一斤,翻了好几番!

围湖造田

中办五七学校位于江西省进贤县,那里濒临鄱阳湖的分支青岚湖,从青岚湖割取一块湖区,围湖造田。我们去的时候进行学校革命传统教育,都说是第一批五七战士一筐土一挑土地筑成围湖大堤的。实际上,是江西老表那些民工事先挑土垒成的。有一次校里举办校史展览,可以清楚地看到江西老表挑土修大坝的照片。

围湖造出来的水田有几个大问题,一个是缩小湖区,造成生态危机。鄱阳湖现在湖区大大缩小,其中就有中办五七学校的一份“功劳”。其次,水田的淤泥甚厚,拖拉机耕田经常陷下去而“不能自拔”,不管什么时候,拖拉机一陷入淤泥,营区就吹哨子,叫大家去拉拖拉机,这时候的拖拉机就成为让人去拖拉的机器了,是名副其实的“拖—拉—机”。白天还好,如果是深更半夜,人们就得摸黑起身,顶着北风、踩着冰水去援救。第三个问题是大蛤喇皮特多,一脚踩下去就像踩在刀口上,马上鲜血淋漓。那时的要求是“一不怕苦,二不怕死”,脚丫子割破了照样得下田。插秧并不苦,脚发炎化脓日子才不好过。

对围湖造田,一位五七战士写诗曰:“割取青岚一角,贴上红心一片!”还有两句不记得了,不过这“红心”肯定是贴错地方了!

围湖造的田(2000年摄)

编译局五七干校从石家庄改为江西进贤

中央编译局本来是归中宣部管的。“文革”中“打倒阎王,解放小鬼”,中宣部这个“阎王殿”被砸烂,编译局变得没有人管了。1969年底,决定由中央办公厅代管。

这时候编译局也正准备下放干部到五七干校去,本来选定的干校地址是在石家庄附近,这是驻编译局军宣队的部队驻地。第一批下放干校的人员已经定下来,行李已经发往石家庄。但突然接到编译局归中央办公厅代管的消息,随后中办就下达通知,编译局的干校同中办五七学校合并,发往石家庄的行李立即改道运往江西进贤。

中办五七学校有一大片水田,一年种三季水稻,红壤山上还有一片土地,种植水果,总面积相当大,因而劳动力非常紧缺。所以编译局一划归中办管,他们立即把这批劳动力调往自己的学校,编成第三连。这是知识分子连,在整个五七学校里非常特殊,学校给派来了指导员朱瑞真,他原是中办翻译组的成员,曾给毛泽东做翻译,大概因为编译局翻译干部多,就派他来担任指导员,还从中办的某单位派来一个姓祝的工勤人员担任连长,自然还有军宣队的代表,真正说了算的是军宣队,因为“斗批改”审查干部的工作是他们负责的。

独创的“非革命群众”帽子

我是编译局第二批下放五七学校的,1971年底到达进贤。

“文革”中我算革命群众,属于局内不左不右的群众组织,没有担任群众组织的任何官职。在“文革”初期局内各派打派战,有大字报说我们编译的机会主义修正主义资料(伯恩施坦、考茨基、托洛茨基、布哈林等等的著作)是为中宣部“阎王殿”提供“反党炮弹”,对这种无端指责,打口水战显然不解决问题,我和同事殷叙彝进行了调查,最后由我就编译局编译灰皮书的问题写了一个调查材料,寄给康生和中央文革,目的是请他们认可这是“无产阶级司令部”下达的工作,但久久未有回音,不料1971年清查“五一六”的时候,康办把信转回来,说是“整康老的黑材料”,把我列入清查对象,关了五十多天。放出来后恢复自由身,也参加局内“马恩全集”的翻译工作。去江西的火车要在上海转车,上午到达上海,傍晚转车去进贤。在上海自由自在,我一个人还跑到城隍庙旁边的豫园待了半天。

车到进贤,一下火车,来迎接的军代表就让我们十来个在局内受审查的人出列,单独站在后面。来迎接的同志,同新来的战友热烈握手,走到我们旁边立即把手收回来了,收起的还有脸上的笑容。我们知道,自此以后要受管制了。

我们这同道的十来个人,有的是审查对象,有的是“历史反革命”,有的是“右派”。我是审查对象,中办五七学校给我们量身定做了一顶帽子,叫“非革命群众”,我们自称“非革”。这些人受审查,不能承认是革命群众和五七战士,但也不能说是敌人,所以就创造了一个“非革命群众”的帽子。这些人,在校内也属于不能乱说乱动的,行动受限制,例如不能单独去进贤城里购物看病,要去必须有革命群众跟随,有些会议我们不能参加。这是政治待遇问题,并非真的怕我们私自逃跑——要逃跑,北京上海要方便得多。后来我同其他单位的一些朋友交谈,他们都对“非革命群众”的称号感到新奇,国内还没有听说过其他单位有这种新奇的称号!这是中办五七学校的一大发明。

怎么累就叫你怎么干

中办五七学校干活的基本原则是怎么累就让你怎么干。学校的口号是,有汽车不用,用手推车;有手推车不用,用肩挑——可以用人力的决不用机器。说这一切都是为了改造人、锻炼人。校党委后来检讨说“对机械化和科学化不够重视”,实际上并非不重视,而是有意不搞机械化,用加重劳动来“改造”人,整人。

学校不管晴天下雨,都要出工,曰大雨大干,小雨拼命干。我们的劳动强度大大高于当地的老表,老表们遇雨不下地,冬天也大都不干活,而我们是一年到头顶烈日,冒大雨,顶北风地干活,没有多少休息的日子。只有学习和批斗可以让体力得到休息。

江西的夏天酷热异常,天气预报最高一直是只报到38度,但我们的实际感觉经常是40度以上。传说有规定,38度以上一律不报,据说高于38度就得停工,所以我们一直没有能够享受停工的待遇,“战高温”,始终是学校的口号。“双抢”的时候,从北京派人来支援,也让他们来五七学校经受点锻炼,他们突然来江西,很难适应,中暑者颇多。

来这里劳动的人,不管是五七战士还是“非革”,过了一段时间往往出现心跳异常,传导阻滞。这可能同劳动强度大,得不到休息,饮食营养跟不上,气候条件严峻有关,显然也同这里的压抑的政治气氛有关。因此这里被叫做心血管病的高发区。有位厨师原先是为某首长做饭的,身子比较胖,高血压,夏日的某一天直接倒在厨房死去。

进贤还是高雷区,雨天经常是电闪雷鸣。有一次,我们冒雨在大田干活,突然一个炸雷就在我们旁边五十米左右的地方炸开,那块地立即出现一个圆圆的焦圈,我们命大逃过一劫。由于下雨也得干活,所以是无从躲避的。

我们的宿舍都拉一根长铁丝挂毛巾。听说有一天某连某专案组成员正在对走资派或审查对象训话,他指手画脚,手指碰上了铁丝,一个惊雷顺手指而下,将此人当场击毙。都说这是上天的“报应”,不过,这位挨雷劈者或许也是个受害者,训人也许是不得已而为之。

劳动只是学校任务之一,其实学校还有更重要的任务,这就是对大批干部的审查和批斗。校部以及其他各连这方面的活动,没有我们“非革”的份,具体情况不得而知。不过从后来校党委书记宇光、校长曹全夫被开除党籍可以想象出来,整人整得多厉害。“四人帮”被粉碎后,大批下放五七学校的被审查批斗的干部恢复工作,在清算“四人帮”的罪行中自然放不过他们。

曾经有其他地方的干校慕名来我们这“红旗”五七学校学习取经,他们最后的结论差不多都是说:这所“红旗干校”的经验我们学不了!所谓“学不了”一是强劳动,二是整人。

连队生活片段

刚到学校的时候,吃得很差,只有青菜,很少吃到肉。连队有一个班负责种菜和养猪。连队生活如何取决于这个菜班。

1973年12月离校前,三连三排部分人员合影

养猪由编译局图书馆馆长杨威理负责,馆长变成了猪倌,都带“官”字,但“馆”“倌”不同了。当时他也受审查,所以也属“非革命群众”之列。猪养得不错,使我们从三月不知肉味变得每月能尝到一点荤菜。不过每逢宰猪,猪倌同伙房都有一番争执。养猪要报成绩,出多少净肉是关键,所谓净肉就是刨去下水、猪头的肉。因此猪头怎么砍大有学问,伙房要连头带胸脯往下多砍一些,这样猪头连肉就多一些,可用来改善伙食,而猪倌则要求少砍一些,这样出的净肉就多一些,他的成绩也就大一些。从何下刀,就成为双方必争之地!其实这位猪倌想不开,少报点肉,对他不会有多少影响,不会因此改变他的身份,而让大家多吃点肉,可是功德无量的事!

宰猪是一项技术活。我们有一位彭老总,是在全国学解放军的热潮中从南京部队调来编译局做政治工作的,因为历史问题也属“非革命群众”。他常夸口说,宰猪最简单,根本用不着捆绑,只要几个人摁住猪的四腿,他一刀就解决问题。为见证他的这套真功夫,一次果然让他主刀。结果一刀下去,没有扎到心脏,猪惨叫一声挣脱摁住的手,跳下台板,带着刀,流着血,满院子跑。最后还是常规处理了,绑起来再下刀子结束它的生命。

局长王惠德是“走资派”,下放审查,亦属“非革”。连队耗子特多,大白天可以看见耗子在梁上跑来跑去。他逮住耗子,把一颗豆子塞入耗子的肛门,然后缝上,放它走。据说,几天后豆子发胀,耗子会忍受不住而去咬其他耗子。不过放鼠归洞是有的,它是否咬死同胞,则不得而知了。不仅如此,他还会杀蛇剥蛇,一些勇敢者因此而得尝蛇味(有些人是不敢尝的)。如果不是在五七学校,谁也不会知道这位经济学家竟有这一手绝活!

我的同行殷叙彝是研究五四运动和社会民主主义的专家。他的问题只是因为《从五四启蒙运动到马克思主义的传播》一书用了一个当时尚未公开的档案资料,康生就此批示:“经验告诉我们,坏分子常常是借历史研究的招牌去进行反党的罪恶勾当。”这就成了大罪。殷叙彝高度近视,有力气但不善于体力活,因此常闹笑话。一天,他挑两筐土,用手使劲抓住扁担的两头,结果后面筐掉了也没有发觉,继续往前走。一般人在五七学校改造两年就回京,不知根据什么条例,他却呆了四年。

徐立群是著名翻译家,俄语很好。在五七学校给他戴的帽子是“历史反革命”,属“敌我矛盾”。这个问题实际上50年代就查清楚了,现在翻的是老账。有几天派我和他一起用粉碎机粉碎饲料。这是轻松活,老徐人也挺好,干了两天,我突然醒悟,一个“非革命群众”和一个“敌我矛盾”在一起干活,万一机器坏了,或者烧了,这是破坏还是一般事故,谁也说不清楚,还是小心为上,我向连部提出,请求换人。那是一个没事找事的时代,疏忽不得!

他的弟弟,也是著名翻译家,是五七战士。此公生活能力较差,不断闹笑话。他看见人家磨镰刀,都用手试试是否磨快了。他磨完也用手去试,人家是横着试,他却顺着刀锋直着试,后果自然是“一刀见血”!他需要松紧带,去到小卖部,问人家有没有橡皮筋,人家说没有,只好空手而回。

死人是常有的事。有的上吊,有的投水,有的病亡,真有一些人践行了“死在青岚湖畔,埋在红壤山上”的口号。有一位随儿子下放的老人,解放前大约是伪职人员,在学校受管制。他有事得报告领导,看管他的战士姓萨,排长姓樊。他每事报告必先喊“萨战士”,“樊领导”。结果大家开玩笑说他喊的是“杀战士”、“反领导”。老人大概受不了管制,最后上吊身亡。连里有一位女战士,是贫农出身,干活也麻利,不知为什么突然投河自尽了。事情发生在我来五七学校之前,不知原委。三连是知识分子成堆的单位,所以派一名中办姓祝的工人来当连长,是来掺沙子,改造知识分子的。只知道,从那以后这位连长不那么张扬了,1972年10月调离三连。

(全文未完,待续)