《辅仁文苑》时期的张秀亚

刘丽霞,赵婉莉

(济南大学 文学院,山东济南250022)

台湾著名女作家张秀亚与辅仁大学及其校园文学刊物《辅仁文苑》有着极深的渊源。1938年张秀亚考入辅仁大学文学系,次年以班级第一名的成绩转入西洋语文学系,1942年大学毕业,同年考入本校史学研究所,后因日伪政治压迫,遂辗转至重庆担任该地区《益世报》文艺副刊主编,于1946年抗战胜利后回校执教。她在考入大学之前,就已有作品在刊物上发表,但其在《辅仁文苑》时期发表和出版的作品才真正奠定其在文坛的地位并开始受到外界关注。

她在辅仁大学读书期间,勤于创作,出版了自己的小说集,文学作品也时常在校园刊物《辅仁文苑》中发表,写作技能得到充分锻炼,故得以在文学之路上不断前行。此外,她还担任了《辅仁文苑》和辅大校园生活月刊《辅仁生活》的编辑,为以后的编辑工作积累了经验。本文试图通过《辅仁文苑》这一平台,藉助其作家和编辑者的双重身份,较为全面地了解那一时期张秀亚的文学取向和创作特色。

一、创作道路的转向

张秀亚1919年出生于河北沧县,她自幼对文学的喜爱以及温婉细腻的性格多半是受到母亲的影响。幼年时阅读了大量名家作品,凭借着天生的悟性和灵敏,领悟到文艺内在的魅力,后来走上了文学道路。她曾说道:“玛利·韦伯教给我如何把生活安排成适合写作的艺术生活,哈姆生教给我如何净化、美化、生动化文字,而那个法国的福楼拜,却教给我写作应有的态度,我以为这是最要紧的。”[1](P264)

年仅十五岁,张秀亚便在《大公报》《益世报》《国文周报》等刊物发表文章。十七岁出版处女作短篇小说《在大龙河畔》(海风社),十八岁在《大公报》上发表了八千字散文《寻梦草》,表现出超出同龄人的敏锐洞察力以及细腻情感。

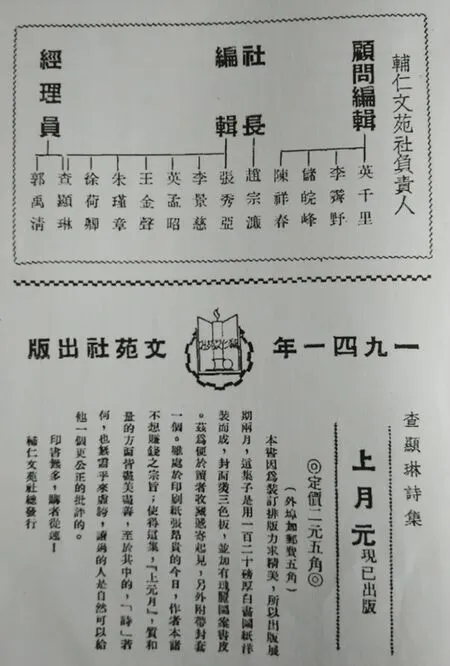

1938年,张秀亚以优异成绩考入北平的天主教辅仁大学。1939年4月15日,辅仁大学和燕京大学两校师生共同努力,集资创办了纯文艺期刊《文苑》,张秀亚是其中的一个积极参与者。创刊号《编辑后记》介绍道:“这是一个友谊的刊物,我们不愿它成为一件公开推销的庸俗刊物,仅是珍贵的友情结成的结晶,是爱好文学同人们写作实习相互批评的园地。”编者还明确指出文艺不是“消遣”,更非“以这为营利的妄念”,而是他们欲为之献身的“事业”,字里行间充满了校园文学青年对于新文学的“一种偏爱的热诚”。张秀亚后来回忆说:“《文苑》出版后,以内容纯净,态度谨严,立即博得读者们的赞誉,这个小刊物竟俨然成了文坛上一颗发光的星子,使我们几个创办人大为兴奋。”[2](P115)辅仁大学鉴于同学们对文学的热诚和办刊过程中遇到的经济困难,决定从第2辑起由校方提供经费,将刊物改名《辅仁文苑》出版(见图1)。

校方同意刊物保持的编辑宗旨,但又提出“不要妨碍公教精神的传播”,所以刊物中也刊登了一些宣传天主教义的作品。后来由于校方和刊物参与者拒绝伪教育总署的“聘书”,刊物办至1942年4月第十、十一合辑时,被迫停刊。[3](P175)在这短短的三年期间,刊物每一辑都刊登有张秀亚的作品,共6篇小说,4篇散文,1篇诗歌。除了在《辅仁文苑》上发表的作品外,张秀亚于1941年1月出版了首部中篇小说《皈依》(保禄印书馆),同年10月出版中篇小说《幸福的泉源》(保禄印书馆),还在校刊《辅仁生活》上刊登过几篇散文及诗歌。

作家的作品多为其心路历程的写照,张秀亚的作品也不例外。若将其在1936年出版的处女作《在大龙河畔》同《辅仁文苑》时期的创作相比,可以发现,张秀亚的创作有了很大变化。《在大龙河畔》是一部短篇小说集,创作风格可以说是社会写实主义的。其创作背景是1925年张秀亚随全家迁居天津,落魄的家庭环境和窘困的物质经济,使她有机会接触到生活在城市贫民窟中的下层人群。她在书中的自序写道:这些作品的写作素材全部取自周围生活的见闻和感触,旨在“掘发眼前悲惨一群心灵矿山里埋伏的悲苦,揭开他们灵魂的角隅,发现他们生活的阴暗面”[4](P5)。

“七七”事变后的民族命运的巨大转变,把张秀亚抛入迷惘和困惑中。在忧郁中,她试着通过构建虚幻想象的场景和人物,来表现人类衣着掩盖下的最真实的灵魂。如发表在《辅仁文苑》第二辑的小说《海鸥》中,内容分为海的女儿、海上诗人和海滨寻梦者三个章节,运用散文化的抒情描写,营造了一个梦幻的美好场景,故事中的人物也全凭想象,以虚幻的完美来填补现实中的缺憾。她还善于在大自然中找寻精神的寓所,并在《文苑》《辅仁文苑》上发表了《珂萝佐女神》《梦之花》等驻足大自然的小说,但这种心灵的躲避是暂时的。在精神困境中,她后来皈依了天主教,并从宗教精神中“发现了真美善,以及坚定的信德,不萎的圣德和温暖的爱”[5](P3)。所以在创作中会加入带有哲理意味的思考和情感,第十、十一辑合刊的《辅仁文苑》中有一篇小说《三叶草》,讲述了关于寻梦的故事,人们在寻找的过程中充满了期待和干劲,可一旦看清现实,就会结束追逐。在作者眼里梦想很可爱,但又很可怕,一旦丢失就再也无法寻回,旨在告诫读者只有对梦想持有明确的目标和导向,才不至于迷茫。1942年9月1日的《公教白话报》上刊登了张秀亚《我皈依公教的经过》一文,从中我们可以大致了解到她在考入辅仁大学之后的信仰历程以及文学道路的转向。

二、大自然的讴歌者

张秀亚在《辅仁文苑》早期发表的作品,多着眼对大自然的描写和讴歌,文字抒情优美,意境清新唯美。

张秀亚1940年冬天创作的长诗《水上琴声》,为中篇小说《白鸟的归来》的插曲①《白鸟的归来》为张秀亚创作的中篇小说,她在《辅仁文苑》第六辑发表《水上琴声》时,于标题后括号内标注此诗为小说《白鸟的归来》的插曲。小说的代序部分发表于《辅仁文苑》第五辑,但此小说未见出版。,多达六百四十行,于《辅仁文苑》第六辑首次发表。她在诗前特别提到其创作缘由:“故乡多水,清风明月夜,琴师歌人,临流抚弦,声行水上,自然成韵。先大父每凭楼窗,为道前代歌人故事,其一最凄美,幼曾撰小文以记。去年冬夜读Allan Poe之长诗The Bells,风格雅丽,韵节富音乐之美,心羡之,遂据前记故事,成此歌,以表现水声琴韵。置于小说之前,以为插曲。”[6]由此可知这首诗是中西方文学相互交融后的产物,其在长度、结构、韵律等方面皆可成为北平沦陷区诗坛中的杰作。“在她的《水上琴声》之后,北平沦陷区诗坛上成百上千行的长诗纷纷出现,如毕基初的《幸福的灯》、岳崙的《春风》、汪玉岑的《夸父》、高深的《八月的罪人》和《奴隶之爱》、李韵如的《林中》、李建的《长门怨》、徐白林的《成吉思汗》以及何一鸿的《出塞行》、《念家山》、《天山曲》,等等,逐渐形成一股尝试写作的潮流。”[7]

张秀亚喜好散文,如她自己所说:“我对散文,也许可以说有一种特殊的偏好,几年来试写的散文也较多。决定了我这条路线的,或许是个人的性格与以往阅读的书籍,除了两点以外,我想不出其他的理由了。我是生长于北方平原上的人,我赞美的是质朴与亢爽,平易而自然的散文体裁,最适于表现我那单纯的心声。”[8](P225)也因此,她的散文创作在文坛中最为瞩目。张秀亚在《辅仁文苑》中发表过四篇散文,分别是:《散文诗》《花环》《〈幸福的泉源〉序》及《挽歌》。其中刊登于第七辑的《花环》由19篇短篇散文组成,流露出作者细腻、感性和淡淡的哀愁。“青草不生的平原上,荆棘刺破了静美的蓝空。为了要恢复大自然的美貌,她伸手想折断那纵横的棘根。柔指却为那针刺所伤。滴滴的血点,凝成了花朵。她缀成了美丽的花环。这该是宝贵的献物,给那深秋里忘了春日的园。”[9]

张秀亚在《辅仁文苑》发表最多的是小说。刊登在第一辑的《珂萝佐女神》是她在沦陷时期发表的第一篇小说,面对当时黑暗复杂的社会环境,她依靠纯净的文学来排解内心的愤懑与孤寂。小说中“央”“宛宛”和“超”三个人物的命运结局充满戏剧性,表现了人无法预料、掌控命运的迷惘与伤感。小说中随处可见富有浪漫诗意的散文化描写,如“那个美丽的黄昏,在我们的记忆中,仍然如此鲜明。我虽坐在这幽闭的窗前,却依然好像看到了那久别的青涩远山,在淡红的夕阳下,向温和的我微笑”。“我们傍着那圆湖缓缓行,月光,星光,岸上的灯影,在澄明的波上,辉映成一片。莹虫携带着红色的小灯笼,到处飞着,探寻草上黄花的踪迹。山脚边,有白孔雀在细声叫唱。这样一个夜晚,正适于写一首抒情长诗。”[10]第三辑中名为《梦之花》的小说,围绕两个女孩子“珊”和“薇”的所见所想为线索展开故事情节。小说第一段是对黄昏景色的描写:“黄昏,真是凄美如梦,远山近水,都闪着落日的微光,林荫小路,雨后遍生翠色的苔藓,马车的银亮的轮子,轻轻在上面碾过,真如同走着梦中的道路。”这样描写大自然的片段还有不少,如写“薇”见到的花园景色:“园角有八角形的池塘,水自湖上引来,浇灌花朵。成了一道细流,流入池中,重复的说着一个陈旧而却永远不变的故事,水声淙淙不绝,水流脉脉,告诉人,世间有点事,已经逝去,正在继续,将要发生。水边,一株亭高的榕树,俯视着根株边边的蔷薇。白云托着精巧的榕叶,投入池水明亮如银的心里。”[11]

张秀亚对自然的爱,诚如她自己所说:“我爱的是自然,对大自然的爱好,自幼一直保持到现在。能予人永恒快慰的,只有那时时微笑着的大自然的慈母。”[9]

三、备受关注的公教作家

自1935年“公教文学”这一名词提出之后(见《圣教杂志》1935年2月第24卷第2期黎正甫《由电影小说谈到提倡公教文学》一文),天主教内部对公教文学的提倡和建设日益明显。苏雪林、张秀亚等著名公教作家的出现,也为公教文学提供了创作实绩。自1939年至1942年《辅仁文苑》发行期间,张秀亚由于受到教会学校宗教氛围的熏陶,逐渐走上宗教文学创作的道路,出版了两部较受关注的中篇宗教小说——《皈依》和《幸福的泉源》。她为这两部作品的创作倾注了更多的心血和精神,赋予了主人公——公教青年们完满的命运结局,试图通过故事反映公教精神的崇高与伟大。

《皈依》中的男女主人公是一对令人艳羡的青梅竹马恋人——“珍”和“华”。“华”在远离家乡求学的过程中,皈依了天主教,过着修道生活,“珍”对此行为感到不解,甚至苦恼。直到有一天,乡间突然发起洪水,“华”凭借着公教青年无畏无私的奉献精神,救出了“珍”的父亲和众多乡亲们,他的善举感化了“珍”的内心,促使“珍”领悟到天主的美德与崇高,最终她也皈依到天主门下,成为一名虔诚的教徒。

《幸福的泉源》的故事情节围绕三个人物展开。女主人公“文菁”是个聪明好学、理性孤傲的文学青年;她的朋友“美伦”是一个美丽活泼、感性重情的艺术青年;男主人公“士琦”是一个博学多识、敏锐智慧的公教青年。“士琦”一方面一见钟情于“文菁”,处处帮助她,用教义感化她,但又苦恼她始终把自己禁锢在宗教大门之外;另一方面他拒绝了表妹“美伦”的爱慕。结局是“文菁”终于在修女和朋友的热心启迪下,受洗入教,与志向相投的“士琦”结为夫妻,过上幸福美满的生活;“美伦”在被婉拒后,选择了离开和淡忘,开始了新的生活。张秀亚在《辅仁文苑》第八辑发表的《〈幸福的泉源〉序》中对小说的故事情节与人物性格特征作一概括介绍,其中写到:“十字架上的宝血,是不涸的幸福泉源。那戴荆棘冠的木匠,是该冠以真理华冕的君王!吻那十字架上受伤的手足,仰望那哀怜你的眼睛!幸福在那里,道路在那里,永远发光的灿灿恒星在那里,永远美丽的爱情玫瑰在那里!去寻!便可以得到。”[12]这是作为公教徒的她为迷茫的人们指出的一条通往幸福的道路,也是她自己的亲身感悟。

作为公教作家,张秀亚得到了文坛及学界的关注。1941年出版的《幸福的泉源》最末页,有一篇广告词:“公教在我国文坛上根本没有什么好位置,女作家尤其少得可怜!绿漪女士后,继其后者实无其人,自张秀亚女士皈依公教以来,这一朵文艺之花,已走向光明招展的途中,在许多的刊物里,对她这部创作——皈依,早有惊人的赞词,无形中增加了张女士不少的功力。”这段话体现了天主教内部对张秀亚的肯定。当然,正如张秀亚在《我皈依公教的经过》一文中所说,有些人对她创作的宗教转向并不理解。曾从事编辑与教学工作的山灵(张守谦曾用笔名)认为张秀亚应该“重由‘天国’返回到‘人间’,用心找找‘幸福的源泉’究竟在哪里”,用基督的精神“来体验现实”[13](P330)。批评家楚天阔也称“她有很精巧的文笔,然而她却用来描述宗教的故事,多少有一点固定的主题:忏悔和皈依。作者说这是‘生活中高贵的情操与行径’,但我们却为她这样有目的的写作惋惜”[14]。学者张泉在论著《沦陷时期北京文学八年》中评价道:“忏悔和皈依是张秀亚这两部小说的主题,作者将其视为‘生命中高贵的情操与行径’(《幸福的泉源·序》)。这样的作品无疑属于宗教文学的范畴,只不过由于天主教传入中国的时间还不长,宗教文学还远没有在中华文化中形成气候。”[13](P329)

四、尽职奉献的文学编辑

张秀亚一直以作家身份著称,但她作为刊物编辑的身份却很少受到关注。自1939年至1943年间,她曾担任过《辅仁文苑》《辅仁生活》和《益世报》的编辑,此后便专心从事文学创作与教学、研究工作,再未担任编辑一职。

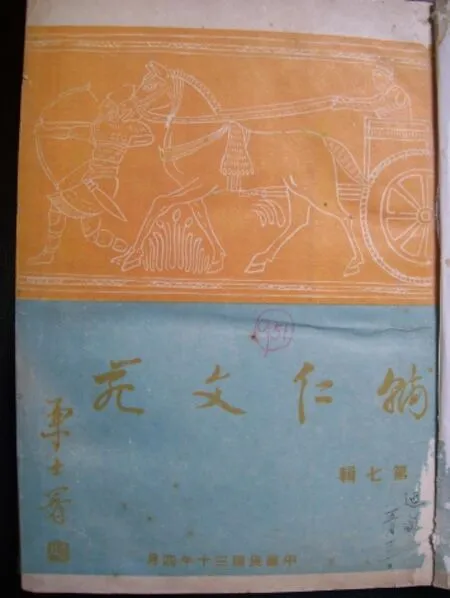

1941年出版的《辅仁大学年刊》中刊载了一篇林榕的文章,题目为《三年来的〈辅仁文苑〉》,记录了刊物最初的创办情形以及三年间编辑人员的调动情况。从中了解到《文苑》最初创办时,由辅仁与燕京两校人员共同商议,张秀亚为辅仁大学的发起负责人之一。此外,1940年11月出版的《辅仁文苑》第五辑,公布了辅仁文苑社的人员名单,其中张秀亚与李景慈两人担任咨询编辑。1941年1月出版的第六辑,重新介绍了调整后的辅仁文苑社负责人员名单,其中张秀亚与李景慈等六人任编辑。直到1941年“春季开学,遵学校当局意见,‘辅仁文苑社’改成‘辅仁文苑编辑委员会’,人选亦有变动。采取委员制,各栏由专人负责,另推选主席委员一人,负责一切事物”[15]。于是,张秀亚独任小说编辑,赵宗濂任主席一职。《辅仁文苑》从第七辑到第十、十一辑合刊,都是张秀亚独任小说版编辑(见图2)。

后来,她回忆《辅仁文苑》创办晚期的情形:由于政局的改变,包括她在内的几名辅仁文苑编辑人员拒绝向日伪当局妥协,绝不会将这片纯净的文艺园地堕化成向敌寇政治妥协的庸俗刊物,于是愤然撕毁收到的官方通知,毅然决定停办刊物。通过一系列史料,不难看出张秀亚从始至终都是该刊物的编辑人员,见证了刊物的成长与发展,为这片文学净土付出了大量心血和满腔热情。另一方面从她担任编辑的情况来看,由最初的负责人之一到独立成为小说编辑,客观上证明了她的能力得到了师友们的肯定。

在辅仁大学读书期间,张秀亚还担任过本校校园生活月刊《辅仁生活》的编辑。该刊物是现代化的综合刊物,其宗旨为:联络学校与家长、同学间的情感和提供同学们中英文练习的园地。

1942年,辅仁文苑编辑委员会解散以后,迫于日伪政治压力,张秀亚前往西南地区,意欲为抗日贡献微薄力量。1943年,当她抵达重庆后的第四天,正在迷茫之际,意外得到于斌主教的极力推荐,经过当时《益世报》杨社长的当面笔试,最终成为重庆《益世报》文艺副刊《语林》的主编,也是当时各大报纸副刊中最年轻的编辑。

众所周知,作为一名刊物编辑,工作是极其繁琐的,包括内容取舍、排版、校对、审核等。但张秀亚却认为这是一个能够充分与文学对话的机会,所以格外珍惜。她曾有一篇文字记叙了在编辑室中的体验:“每天黄昏,我充满了热望与好奇,走进了那编辑室,我在那里,顿觉得生活的天际线扩大了。我打开了来稿的信封,启开了存稿的抽屉,也等于开启了多少作者心灵的窗户,在灯晕下,我和远方的陌生人,开始了灵魂的对话。”[16](P271)

五、结语

《辅仁文苑》时期的北平,政权丧失、战火纷飞、物价飞涨,面对恶劣的外部环境,张秀亚藉着对国家命运的关注、对文学的热爱以及对宗教的虔诚信仰,依然坚守在文学阵营中。一方面,她作品中因蕴含诗意美和意境美,被冠以“美文”的声誉,在当时华北沦陷区的文坛中,已有较高知名度,显示出后起之秀的潜力;另一方面,她本着宣扬仁爱的公教精神,努力创作公教文学,为动荡时期的读者带来慰藉。概言之,不论是她的文学创作还是她从事的文学编辑事业,都为沦陷区文学特别是公教文学的发展做出了贡献。

[1]张秀亚.我的写作生活[M]//张秀亚全集(资料卷).台北:国家台湾文学馆,2005.

[2]张秀亚.《文苑》——一个学生们编的刊物[M]//赵立忠,田宏.张秀亚作品选[M].西安:陕西人民出版社,1987.

[3]徐迺翔,黄万华.中国抗战时期沦陷区文学史[M].福州:福建教育出版社,1995.

[4]张秀亚.在大龙河畔[M].天津:海风社,1936.

[5]张秀亚.皈依[M].兖州:保禄印书馆,1941.

[6]张秀亚.水上琴声[J].辅仁文苑,1941,(6).

[7]陈芝国.张秀亚抗战时期诗歌创作[J].广东第二师范学院学报,2011,(1).

[8]张秀亚.我试写《湖上》[M]//张秀亚全集(资料卷).台北:国家台湾文学馆,2005.

[9]张秀亚.花环[J].辅仁文苑,1941,(7).

[10]张秀亚.珂萝佐女神[J].辅仁文苑,1939,(1).

[11]张秀亚.梦之花[J].辅仁文苑,1940,(3).

[12]张秀亚.《幸福的泉源》序[J].辅仁文苑,1941,(8).

[13]张泉.沦陷时期北京文学八年[M].北京:中国和平出版社,1994.

[14]楚天阔.一年来的北方文艺界[J].中国公论,1942,6(4).

[15]林榕.三年来的《辅仁文苑》[J].辅仁大学年刊,1941.

[16]张秀亚.我的编辑经历[M]//张秀亚全集(资料卷).台北:国家台湾文学馆,2005.