青少年对朋友关系可能性的判断

王 荣,佟月华,孙英红

(济南大学 教育与心理科学学院,山东济南250022)

一、引言

朋友关系是指个体间以忠诚和相互的情感为特征的亲密而又持久的关系。有关儿童对朋友关系的认知研究大多体现在儿童对友谊的认知研究中,此类研究中友谊等同于朋友关系,对朋友的理解也就是对友谊的理解。

已有的儿童朋友关系认知研究很多,也取得了丰富的经典性成果。比如,Parker和Asher认为儿童的友谊关系特性结构包括以下因素:亲密袒露与交流、冲突解决、陪伴与娱乐、肯定与关心、帮助与指导、冲突与背叛[1]。Selman将儿童的友谊发展分为5个阶段,从单向的具体的发展成双向的抽象的关系[2]。Furman和 Buhrmester也认为学前儿童把共同活动和游戏看作友谊关系的核心,主要是以外在行为特征去界定朋友和友谊;学龄初期儿童认为互惠、平等、合作是友谊关系的基础,朋友的作用是提供行为规则,传授情绪调控技能;青少年则把亲密性看作是友谊关系的核心[3]。Furman和Bierman把友谊特征分为行为特征和意向特征,发现儿童对友谊的意向特征的认识随年级的升高而逐渐进步,主要表现为对意向特性的亲密性和支持性存在显著年级差异,而相似性、团结性、喜爱等方面则无显著年级差异[4]。McGlothlin H.、Killen M.和 Edmonds C.以及 Margie N.G.、Killen M.、Sinno S.和McGlothlin H.探讨了种族因素在儿童朋友关系可能性判断中的作用[5-6]。我国关于儿童友谊认知的研究也比较多。方富熹等将儿童对友谊关系的认知发展划分为四个水平[7]。李淑湘、陈会昌等认为6~15岁儿童对友谊特性的认知结构由5个维度组成;从发展上来看,对友谊不同维度的认知发展趋势存在年龄差异[8]。王英春、邹泓等认为,初中生的友谊认知包含关心与帮助、重情轻利、信任与尊重、兴趣相投四个维度;初中生在友谊认知上存在年级和性别差异[9-10]。

但是,由于友谊概念的复杂性,友谊在目标、亲密性、持续时间、风格等方面都有所不同,单一维度的系列属性无法抓住友谊可能采取的各种形式的精髓[11]。许多学者通常使用这样一些词语:自愿,亲密,信任,尊重,义务/承诺,支持,慷慨/宽大,忠诚,接纳,关心/同情,喜欢,坦诚,等等[12-13];还有研究者则要求被试鉴别其定义友谊时最为重要的标准,被试列出了太多的不同因素,其中最为重要的是自我暴露水平、社交性、关系中帮助和支持的数量、共同的兴趣、活动一贯性等[11,14]。也有人在认知语言学的视角下,通过对英汉友谊概念隐喻的语料分析,来探讨不同语言系统中对友谊的理解[15]。

总之,研究者从不同的角度或方式得到了多方面的丰富信息,但对儿童友谊认知的研究仍然需要从多种不同的角度和方式进行探讨。而且,已有研究大多采用访谈法或问卷法,其形式大都是通过询问个体与好朋友在交往过程中的行为表现,以此推论他们对友谊的看法;而个体的认知观念和行为表现存在不一致,这些方法获得的结论更多地是反映了交往过程中的实际行为而并非头脑中的观念[9]。因此,有必要通过其它一些手段来了解儿童的友谊认知。

另外,已有研究大多局限在同龄人的关系中,即儿童自己的朋友,而且大多是孤立、片面地探讨单一友谊概念的认知。动态—情境理论(Dynamic-Contextualist Metatheory)以及护送模型(Convoy Model)和相关模型(Relational Model Theory)都是近年来有关社会关系认知发展的较有影响力的理论观点,它们都极力主张关注儿童的整体社会网络,将文化、关系类型、关系领域、个体差异等同时纳入综合考虑[16-17]。

在个体的社会圈子里,对高度相关的特定关系类型的研究有很精细的分化,这一现象已经引起许多研究者的关注。人们建立了相互分离、各自独立的研究路线来研究亲子关系、兄弟姐妹关系、同伴关系、师生关系、浪漫关系等,很少考虑这些不同的关系如何在个体的一生中共同作用(coact),也很少考虑这些林林总总关系类型的由来和含义;而且,有些可能对儿童发展有重要意义的关系也被严重忽略[16]。另外,心理语言学认为人类头脑中的概念也不是单个独立存在的,而是以概念体系的形式存在。这些概念之间可能存在相反、相近、相属或部分与整体的关系。我们需要探讨的是“友谊概念”的心理结构,而非概念本身。概念表征的“激活扩散模型”假设,一个概念所具有的意义或所包含的信息(如特征、种属等)存在于它和其它概念的种种关系之中。一个概念可以同许多概念发生联系,而且可以处在不同的网络平面上。

基于上述出发点,本研究立足于青少年的整体社会关系网络,以社会关系词语为研究单位,从另外一个层面来探讨青少年对朋友关系的理解。向青少年提供其生活中所接触到的关系称呼,要求青少年对这些人是否有可能成为朋友进行判断。每个称呼都是一个词语,也是一个人物,同时也是一种关系。称呼本身反映了人物和青少年的关系,比如爸爸反映的是父子关系,老师反映的是师生关系。本来,这些关系与朋友关系在某种程度上可以看作是相互平行的几种关系。那么,和青少年分别有着不同关系的两种人,他们二者是否又能形成另外一种关系(朋友关系)?在青少年的头脑中,不同等级或辈分的人能否成为朋友?来自不同生活或工作环境(家族、学校)的人能否成为朋友?这种认知是否存在年龄差异?让青少年对这种朋友可能性进行判断,可以发现青少年在朋友关系理解中的某些特点,从而有助于进一步了解其对社会关系的理解。

二、研究方法

(一)被试

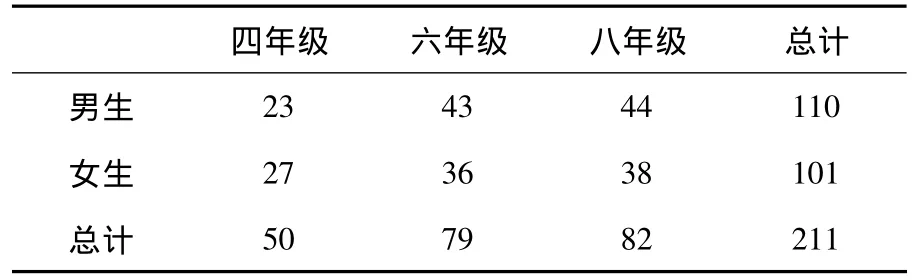

某两所小学和中学的四、六、八年级共六个班211名学生,年龄 9~15岁(M=12.22,SD=1.65);其中四年级为 9.80 ±0.50 岁,六年级为12.03±0.42 岁,八年级为 13.88 ±0.57 岁。其它情况见表1。

表1 有效被试情况(人数)

(二)研究设计

采用3(年级)×2(性别)×2(辈分)×3(情境)混合实验设计。因变量分别为被试的判断性质(“是”与“否”)以及“是”判断的反应时间。

(三)研究材料与工具

青少年社会关系清单,包括家族、学校两种情境,也包括青少年同龄人关系清单。

(四)研究程序

1.建立青少年社会关系清单。通过访谈法收集社会关系名称。关系清单分家族、学校两种情境,另外也收集了青少年的同龄人关系清单,力求系统且全面地列举青少年的社会关系。

从四、六、八年级中各抽取30名学生,要求他们分别对于家族、学校情境尽可能多地写出自己过去和现在遇到的关系名称,没有时间限制,直至受试青少年不能写出更多的关系为止。完成之后,再要求他们尽可能多地写出同龄人的关系名称。所有访问完成后将所收集到的关系进行整合,只出现一次的被删除。通过预测,从中选出46对配对词语。包括6种情况:家族同辈,家族不同辈,学校同辈/等级,学校不同辈/等级,同辈家族与学校,不同辈家族与学校。46对配对词语中,跨辈分或等级的配对词语中,有一半是长辈在左小辈在右,一半是小辈在左长辈在右;不同情境的配对词语中,有一半是家族在左学校在右,一半是学校在左家族在右。具体见附录。

2.编制实验程序。计算机向被试随机呈现46对词语,每次呈现一对。这对词语在屏幕上的左右位置也是完全随机的,如可能是“爸爸 舅舅”,也可能是“舅舅 爸爸”。被试要作出“是/否”反应。计算机的基本顺序:指导语,被试按空格键,练习,正式实验。屏幕出现第一个词,被试反应,屏幕出现第二个词,被试反应……(呈现的刺激均居中)。具体顺序如下:

指导语:屏幕每次会出现一对词语,分别代表你生活中的两个人。请根据你的经验和理解,判断这两个人有没有可能成为朋友。如果有可能成为朋友,按“V”键;如果没有可能成为朋友,按“B”键。反应要求既快又能准确反映你自己的经验和理解。每对词语出现之前会先有一个“+”,“+”之后会马上出现词语。如果你明白了这段话的意思,就按空格键开始。

下面先练习2次。按空格键开始。

红色“+”号。

300毫秒后,词语(伯父 叔叔),被试反应。

被试对上一词语反应后紧接着呈现红色“+”号。300毫秒后,词语(学习委员 表哥),被试反应。

两次反应之后,计算机屏幕上显示该被试的平均反应时间(你的平均反应时间为~毫秒,继续加油!),这一内容呈现约3~5秒。

下面开始正式实验。按空格键开始。

红色“+”号。

300毫秒后,词语(如:老师 同学)出现。

被试反应。

被试对上一词语反应后紧接着红色“+”号。300毫秒后,下一对词,被试反应。……

数据记录:被试的姓名、年龄;被试对每对词的反应(是/否);被试对每对词的反应时间,以毫秒计。

3.施测及操作检验。整个实验过程由被试在计算机上完成。以小组为单位,一次一个小组,依次进行。每组三位主试(他们同时负责全体被试的施测工作),十至十五位被试,每个被试一台电脑。施测前研究人员先向被试介绍整个实验的大概情况并强调应注意的问题,施测过程中对个别出现状况的被试予以个别辅导。

为确保被试真正理解实验的结构与要求,先由主试和被试共同操作计算机,主试打开程序,让被试进行判断和反应。确认被试理解了实验任务后,再让被试重新开始一个完整的实验过程。被试完成实验的过程中,主试不再关注(除非极个别意外状况),以免对其选择产生干扰。被试姓名通过组别及序列号来命名。每个被试的实验结果都自动生成一个FoxPro数据库文件,通过教师机当场回收。

(五)数据处理

将FoxPro数据库文件导入SPSS13.0。数据包含两种情况:被试对每对词的反应性质(是/否);被试对每对词的反应时间。根据预测结果,筛除反应时间过短(出现过RT小于100 ms的情况)的被试。采用的统计分析方法有描述性统计、方差分析等。

三、结果

首先对反应性质(“是”与“否”),即每对词语所代表的两个人有没有可能成为朋友,进行分析。借鉴McGlothlin、Killen和Edmonds以及Margie、Killen、Sinno 和 McGlothlin 的记分方法[5-6],对于每一对关系词语,反应为“是”即有可能成为朋友,记为“1”分;反应为“否”即没有可能成为朋友,记为“0”分。各类被试对来自不同情境、不同辈分人物成为朋友可能性的判断见表2。

从总体上看,被试对朋友的可能性判断是比较高的,即认为某两个人有可能成为朋友。

表2 青少年对朋友可能性的判断情况

以被试的反应性质(“是”与“否”)为因变量,采用3(年级)×2(性别)×2(辈分)×3(情境)方差分析;年级、性别为被试间因素,辈分(同辈/不同辈)、情境(家族/学校/家族与学校)为被试内因素。结果表明,辈分、情境、年级三个因素都存在显著主效应。

辈分(或等级)的主效应非常显著:F(1,175)=29.27,p=0.000,η2=0.125,统计检验力为1.000。这表明,辈分或等级是影响青少年朋友可能性判断的一个十分重要因素,青少年认为同辈分或同等级的人(M=0.69,SD=0.24)比不同辈或不同等级的人(M=0.61,SD=0.26)更有可能成为朋友。情境因素也影响青少年的朋友可能性判断:F(2,175)=28.33,p=0.000,η2=0.121,统计检验力为1.000。多重比较表明,家族与学校间、家族与家族学校间、学校与家族学校间,都存在显著差异(p 值分别为0.002、0.000、0.000)。青少年认为来自同一家族的两个人最有可能成为朋友(M=0.71,SD=0.26),其次是来自同一学校的两个人(M=0.66,SD=0.26),家族中的人与学校中的人其成为朋友的可能性最小(M=0.58,SD=0.29)。被试的判断也存在显著的年级主效应:F(2,175)=12.21,p=0.000,η2=0.106,统计检验力为 0.995。多重比较表明,四年级与六年级间、六年级与八年级间、四年级与八年级间,都存在显著差异(p值分别为0.021、0.007、0.000)。不同年龄的青少年对朋友可能性的判断是有差别的:八年级青少年对朋友的可能性判断最为宽松(M=0.73,SD=0.23),他们最倾向于认为某两个人有可能成为朋友;其次是六年级(M=0.63,SD=0.23);最后是四年级(M=0.54,SD=20)。

接下来以“是”反应的反应时间为因变量,进行3(年级)×2(性别)×2(辈分)×3(情境)方差分析。对数据进一步筛选,对于有些被试,只要有一组(共6种)全部回答为“否”的,就予以删除,其余被试的数据作为回答“是”情况下的反应时间。

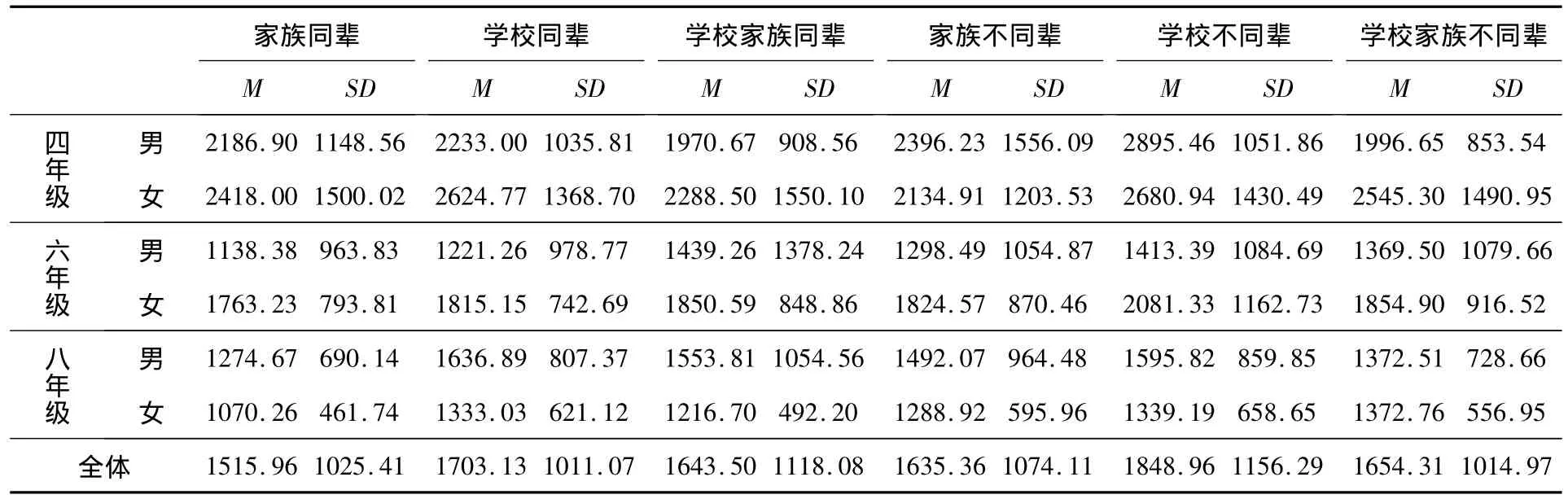

表3 青少年对朋友可能性判断为“是”的反应时间 ms

“是”反应的反应时间(见表3)存在显著的辈分(等级)、情境、年级主效应,也存在情境×年级、年级×性别交互作用。辈分(等级)主效应F(1,175)=8.20,p=0.005,η2=0.045,统计检验力为0.813,被试对不同辈分(等级)的反应时间(M=1 712.88,SD=970.04)长于同辈分(等级)的反应时间(M=1 620.86,SD=934.31)。情境主效应 F(2,175)=11.15,p=0.000,η2=0.061,统计检验力为 0.992,被试对学校情境的反应时间(M=1 776.04,SD=1 004.90)最长,家族情境(M=1 575.66,SD=961.02)同家族与学校混合情境(M=1 648.90,SD=1 002.73)的差异不显著。年级主效应 F(2,175)=18.83,p=0.000,η2=0.179,统计检验力为 1.000;四年级的反应时间(M=2 372.72,SD=1 039.78)最长,六年级(M=1 554.70,SD=918.92)、八年级(M=1 386.14,SD=628.29)间差异不显著。情境与年级间存在交互作用,F(2,2)=2.74,p=0.029,η2=0.031,统计检验力为 0.753;进一步简单效应检验发现,六年级不存在情境显著差异,F=1.94,p=0.148,η2=0.396,而四、八年级都存在情境的显著差异,分别为 F=4.52,p=0.014,η2=0.755,F=7.41,p=0.001,η2=0.937。年级与性别也存在交互作用,F(2,1)=3.69,p=0.027,η2=0.041,统计检验力为 0.672;进一步简单效应检验后发现,六年级存在显著性别差异,女生反应时间(M=1 864.96,SD=753.59)长于男生反应时间(M=1 313.38,SD=972.09),四、八年级则不存在显著性别差异。

从被试的反应性质、时间可以看出,辈分(等级)和情境因素都明显影响到青少年的朋友可能性判断:被试认为同等级(或辈分)的人更容易成为朋友;来自同一家族情境的更容易成为朋友,来自不同情境(家族和学校)中的人成为朋友的可能性最小,尽管其“是”反应时间并不是最长。被试的朋友可能性判断也表现出明显年龄特点:相对而言,八年级更倾向于认为某两人有可能成为朋友,四年级更不倾向于认为有可能成为朋友。

四、分析讨论

本研究将青少年作为认知主体,让其对其他人是否有可能成为朋友进行判断,研究结果从另外一个侧面反映了青少年对朋友关系的认知特点,有助于了解青少年对社会关系的理解。

(一)青少年朋友可能性判断的总体特点

总体来看,本研究中青少年对朋友可能性的判断是比较高的,作为第三方,青少年认为和自己分别有着不同关系的两个人是有可能形成另外一种关系——朋友关系的。这与已有相关研究结果并不完全吻合。

Bell S.和Coleman S.认为,在亲属关系结构仍然很强的文化背景下,友谊关系相对不大容易建立[18]。Ruan D.也报告说,在中国,个体社会网络中只有6.6%的人被描述为是朋友,而在美国这一数字是67.8%[19]。“朋友”一词的使用在西方社会更为自由散漫,尤其是在美国[12];美国人太过随便地使用“朋友”这样的标签,即便是对感情程度很低的关系[20]。在友谊理解方面,美国人与日本人[21]、美国人与东欧人[22-23]都有显著差异。罗雪对中国大学生和留学生的研究也发现,中外学生在对“朋友”一词的内涵和分类上有所不同[24]。对于以情感为基础的友谊和更具工具性及互惠目的的友谊,相对于西方人,中国人认为二者的差别更小[25]。

总之,众多研究都认为友谊认知存在文化差异,不同文化下友谊术语具有不同的含义[20],相对于西方社会,中国对朋友的理解更为严谨、更少工具性。然而,本研究的结果却表现出了某些文化共同性,青少年认为某两人成为朋友的可能性是比较高的。究其原因,首先,友谊观可能更是人们用以思考和讨论关系的一个工具,而不是用以评价关系的一套严格标准[25]。其次,与研究方法有关。本研究是将青少年作为认知主体,让其对其他人能否成为朋友进行判断,并非是对自己的朋友做出判断;另外,测量的是青少年的认知层面特点,而非实际行为,因而研究结果表现得比较宽松。还有一个原因,社会文化的影响。受社会迅猛发展和西方文化的影响,现今中国社会比较强调朋友在社会交往中的工具性作用[26]。虽然中国的亲属关系结构相对比较强,但已经处于不断减弱趋势中,“朋友”一词也有些泛滥而具功利性。现代社会处于一个开放的时代,每个人都离不开他人的帮助和支持,关系网络或者人脉资源就变得越来越重要;与此同时,过快的社会节奏以及过高的竞争压力也使许多现代人缺乏安全感,内心十分渴望社会系统的支持。因此,人们有可能已经拓展了“朋友”一词,使自己与别人互动更为积极[22]。使用朋友一词主要是为了获得亲近,其中共同利益、期待帮助是最为首要的,而不是单纯的交往乐趣或玩得开心[26]。这种社会大环境自然会影响到青少年对朋友可能性的判断。社会在变化,对朋友的理解也在发生相应变化。当然,也有可能是由于青少年这一群体相对成人群体更容易出现较高的朋友可能性判断。Carrier认为,即使在友谊容易建立的文化中,这一概念对某些社会阶层而言也比其它阶层更为容易或突出[27]。因此对于该结果的解释仍有待进一步探讨。

(二)辈分(或等级)以及生活背景在青少年朋友可能性判断中的作用

虽然青少年认为某两个人有可能成为朋友,但这种判断受这两人的辈分(或等级)及生活环境影响。青少年认为同辈分或同等级的人更有可能成为朋友;认为来自同一家族的两个人最有可能成为朋友,其次是来自同一学校的两个人,家族中人与学校中人成为朋友的可能性相对最小。也就是说,双方的辈分(或等级)、生活环境是青少年进行朋友可能性判断的重要认知线索。这一点与已有的儿童友谊研究相吻合,即朋友关系中的共享因素很重要。

本研究中的青少年已经能够意识到,社会是一个大网络,来自不同生活背景或情境的人也有可能成为朋友,但朋友关系毕竟需要满足某些条件。比如通常使用的:自愿、亲密、信任、尊重、义务/承诺、支持、慷慨/宽大、忠诚、接纳、关心/同情、喜欢、坦诚,等等[12-13];或者自我暴露水平、社交性、关系中帮助和支持的数量、共同的兴趣、活动一贯性等[11,14]。Parker和 Asher也认为,儿童的友谊关系特性结构包括亲密袒露与交流、冲突解决、陪伴与娱乐、帮助与指导、冲突与背叛[1]。相同的辈分或等级、相同的生活环境或情境,使得交往双方拥有更多的共同活动机会、更多的共同目标、更多相互暴露、交流以及帮助的机会,因而更有可能培养亲密情感,建立起朋友关系。Rezende也认为,尽管不同文化下对朋友的理解会有所不同,但如果个体间具有高度的相似性和社会平等性,则他们的友谊最容易维持,在这一点上是具有跨文化一致性的[28]。

(三)青少年朋友可能性判断的年龄特点

Selman认为儿童友谊发展的第三阶段(6~12岁)为双向帮助阶段,儿童对友谊的互动性有了一定了解,但有明显的功利性,还不是患难与共的合作。第四阶段(9~15岁)为亲密的共享阶段,儿童逐渐懂得忠诚、理解、共同兴趣是友谊的基础,他们互相倾诉秘密、互相帮助、解决问题。但这时的友谊有强烈的排他性。第五阶段(12岁开始)是友谊发展的最高阶段,择友严密,建立的友谊能保持很长时间[2]。许多已有研究也支持这一观点[3,7-10]。然而本研究中,从四年级到八年级,青少年对朋友可能性的判断呈现上升趋势:八年级学生对朋友的可能性判断更为宽松,更有可能认为某两个人有可能成为朋友,四年级相对不会轻易认为某两个人有可能成为朋友。这一结果其实并非与已有研究结论相矛盾,并非就此表明八年级学生择友时的标准要比低年级学生宽松,而是恰恰体现了他们的朋友关系发展:高年级学生更渴望拥有朋友关系,其朋友关系的圈子也在扩大,对朋友关系的理解也更为成熟和灵活。

正如前面所述,本研究是让青少年对他人能否成为朋友进行判断,并非是对自己的朋友做出判断。友谊观是用以思考和讨论关系的一个工具,而不是用以评价关系的一套严格标准[25]。由于时代变迁,社会对朋友关系的理解也在发生一定变化。本研究中,青少年进行朋友可能性判断的两个人物是来自青少年生活中的各个方面,所包含的范围非常广。随着年龄增长,青少年的社会认知逐渐走出狭隘和自我,开始灵活而客观地去思考和理解朋友关系。另外,青少年的社会化程度也在逐渐增加,耳濡目染,潜移默化,其朋友观念也越来越接近成人世界。八年级可能是青少年朋友关系理解的关键发展期。

五、结论

已有的儿童友谊认知研究都是侧重于考察儿童在选择或评价自己的朋友时所表现出的特点,本研究则将青少年作为认知主体,运用实验法让其对其他人能否成为朋友进行判断,结果表明:

(1)青少年认为和自己分别有着不同关系的两个人有可能形成另外一种关系——朋友关系。

(2)辈分(或等级)及生活环境都是影响青少年朋友可能性判断的重要因素:青少年认为同辈分或同等级的人更有可能成为朋友,具有相同生活环境的人更有可能成为朋友。

(3)青少年的朋友可能性判断表现出明显年龄特点:八年级最倾向于认为某两人有可能成为朋友,四年级最不容易认为某两人有可能成为朋友。八年级是青少年朋友关系理解的关键发展期。

研究结果从另外一个侧面反映了青少年对朋友关系的认知特点,对已有的儿童友谊认知研究是一个较好补充。

[1]Parker JG & Asher S.Friendship and friendship quality in middle childhood:Links with peer group acceptance and feelings of loneliness and social dissatisfaction[J].Developmental Psychology,1993,29(4):611 -621.

[2]桑标.儿童发展心理学[M].北京:高等教育出版社,2009.

[3]Furman W & Buhrmester D.Age and sex differences in perceptions of networks of personal relationships[J].Child Development,1992,(63):103 -115.

[4]Furman W & Bierman K L.Children’s conceptions of friendship:A multimethod study of developmental changes[J].Developmental Psychology,1984,20(5):925 -931.

[5]McGlothlin H,Killen M & Edmonds C.European-American children’s intergroup attitudes about peer relationships[J].British Journal of Developmental Psychology,2005,(23):227 -249.

[6]Margie N G,Killen M,Sinno S,et al.Minority children’s intergroup attitudes about peer relationships[J].British Journal of Developmental Psychology,2005,(23):251 -269.

[7]方富熹,方格,王文忠.7-15岁儿童对友谊关系的认知及其发展[J].心理学报,1996,28(1):1 -8.

[8]李淑湘,陈会昌,陈英和.6-15岁儿童对友谊特性的认知发展[J].心理学报,1997,29(1):51 -59.

[9]王英春,邹泓,叶苑.初中生友谊认知的类型特点[J].心理科学,2006,29(4):980 -982.

[10]王英春,邹泓,张秋凌.初中生友谊的发展特点[J].心理发展与教育,2006,(2):52 -56.

[11]Adams R G,Blieszner R,De Vries B.Definitions of friendship in the third age:Age,gender,and study location effects[J].Journal of Aging Studies,2000,(14):117 -133.

[12]Fehr B.Friendship processes[M].Thousand Oaks,CA:Sage,1996.

[13]Monsour M.Women and men as friends:Relationships across the life span in the 21st century[M].Mahwah,NJ:Erlbaum,2002.

[14]Parks M R,Floyd K.Meanings for closeness and intimacy in friendship[J].Journal of Social and Personal Relationships,1996,(13):85 -107.

[15]谭丽萍.认知语言学视角下的英汉友情概念隐喻对比研究[D].桂林:广西师范大学,2010.

[16]Levitt M J.Social relations in childhood and adolescence:the convoy model perspective[J].Human Development,2005,(48):28-47.

[17]Koerner A F.Models of relating-not relationship models:Cognitive representations of relating across interpersonal relationship domains[J].Journal of Social and Personal Relationships,2006,23(4):629-653.

[18]Bell S,Coleman S.The anthropology of friendship[M].Oxford,England:Berg,1999.

[19]Ruan D.Interpersonal networks and workplace controls in urban China[J].Australian Journal of Chinese Affairs,1993,(29):89-105.

[20]Rabak A,McAndrew F T.How do we decide whom our friends are?Defining levels of friendship in Poland and the United States[J].The Journal of Social Psychology,2006,146(2):147 -163.

[21]Takahashi K,Ohara N,Antonucci T,et al.Commonalities and differences in close relationships among the Americans and Japanese:A comparison by the individualism/collectivism concept[J].International Journal of Behavior Development,2002,(26):435-465.

[22]Abrahams R.Friends and networks as survival strategies in North-East Europe[C]//SBell& SColeman.The anthropology of friendship.Oxford,England:Berg,1999.

[23]Searle-White J.Personal boundaries among Russians and Americans:A Vygotskian approach[J].Cross-Cultural Research,1996,(30):184 -208.

[24]罗雪.跨文化友谊发展:对成都地区中外学生友谊的案例分析[D].成都:西南财经大学,2013.

[25]Smart A.Expressions of interest:Friendship and guanxi in Chinese societies[C]//S Bell & S Coleman.The anthropology of friendship.Oxford,England:Berg,1999.

[26]Zhengdao Ye.Understanding the Conceptual Basis of the“Old Friend”Formula in Chinese Social Interaction and Foreign Diplomacy:A Cultural Script Approach[J].Australian Journal of Linguistics,2013,33(3):365 -385.

[27]Carrier J G.People who can be friends:Selves and social relationships[C]//SBell& SColeman.The anthropology of friendship.Oxford,England:Berg,1999.

[28]Rezende CB.Building affinity through friendship[C]//SBell&S Coleman.The anthropology of friendship.Oxford,England:Berg,1999.