应用Q 方法初探高职院校教师情绪——基于Lazarus 的情绪“认知评估理论”

张 翔

(滁州城市职业学院,安徽 凤阳233100)

一 引 言

情绪是与生俱来的,人类所共有,就个体情绪而言,它不会无缘无故产生,都有其存在的缘由及引发的刺激,但刺激本身是中性的,只有与个体已有的经验结合后,且在个体大脑中产生一连串的评价而引发波动,最终才会有相应的情绪反应,它是个体认知评价的结果。

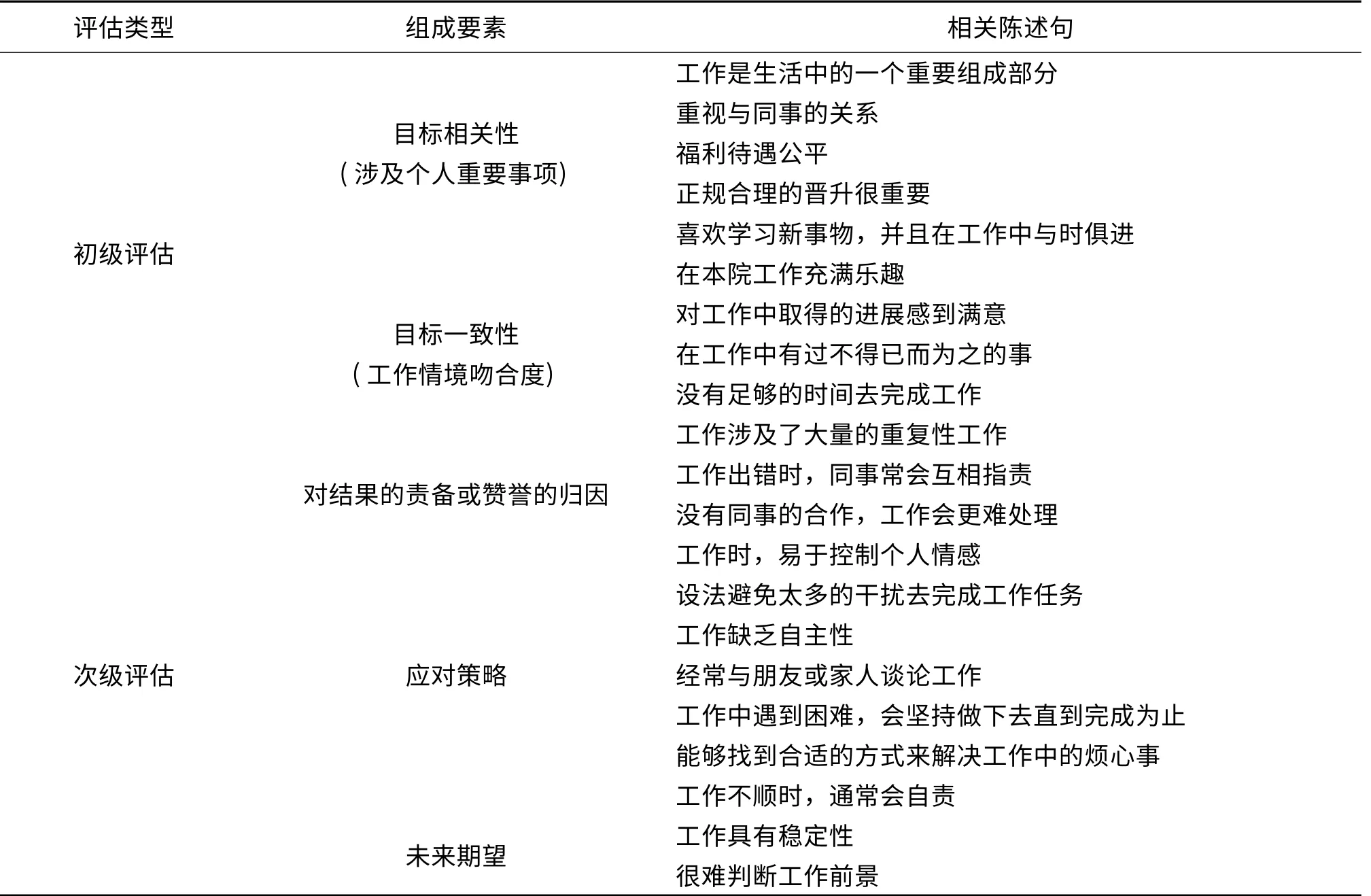

拉扎勒斯(Richard S. Lazarus)根据系统理论、过程原则、发展原则、关系原则、个人与环境互动的模式,提出情绪认知评估理论(Cognitive Appraisal Theory)——重视个体对外在刺激认知解释所导致的不同情绪反应,即当外在刺激出现或个体与环境产生变化时,情绪发生的第一步骤便是认知评估,并从外在环境中寻找需要的线索,个体对其刺激、变化及线索变化加以评估,评估其与个体之间的关联性及重要性,情绪由此产生。正如Zorn 与Bole[1]所主张,情绪应被视为是公开且合作地形成,而非个别、私下且独立自主的心理特质或状态。即情绪不仅仅是个人的内在事务,更是社会互动的产物。简而言之,认知评估理论认为情绪是个体与环境交互的产物,它是个体对客观刺激的一种认知评价结果意义的反应,具有强烈的主观性和社会性。拉扎勒斯主张认知评估是情绪中的关键因素,认为生活过程中的其它因素都是以认知评估为转移的,其认知评估主要有两种形式[2]:初级评估(primary appraisal)与次级评估 (secondary appraisal)。初级评估指个体评估情境刺激对自己产生的意义,对自我利益、福利或幸福的关联,以及对自我所造成的伤害或威胁程度,包含三个组成要素;一是目标相关性(goal relevance),即情境刺激既没有对个体的内在需求及目标产生促进作用又没有起到阻碍作用,则不会引发情绪,反之则引发多种情绪;二是目标一致性(goal congruence),即个体依据所遭遇的情境刺激是否促进或阻碍自身的利益与目标,不一致则引发消极情绪,反之则引发积极情绪;三是自我卷入类型(type of ego-involvement),即情境刺激与自我同一性的关系,主要包括情境刺激同个体的社会角色、社会关系和社会职责的关系。次级评估指个体对拟采取的应对策略进行评估,即有助于个体了解自己可以采取哪些应对方法较为有利,包含三个组成要素:一是对结果的责备或赞誉的归因(blame or credit for outcome),即内归因还是外归因;二是应对策略(coping potential),即个体是否以及如何处理所遭遇的情境刺激或实施个人的承诺,具体而言就是以“问题解决为中心”还是以“情绪解决为中心”;三是未来期望(future expectancy),即个体在心理上是否感知情境刺激可能朝向有利的趋势或者朝向不利的趋势。总之,认知评估理论认为情绪本质上是指个体(性格、投入、心境、期望、理想、担忧等等)有意识或无意识地与环境交互作用而产生的[3],初级评估与次级评估的主要区别在于评估时所考虑的内容不同,两者相互影响,每一次评估过程的结果,均会引发个体不同的情绪种类与强度,或者修正原有的情绪种类与强度。

有关教师情绪的研究,主要经历了两次研究浪潮[4]:第一次浪潮始于20 世纪80 年代至90 年代早期,主要探讨教师情绪的重要性;第二次浪潮是20 世纪后10 年,主要从社会建构主义观点探讨教师情绪。正如Hargreaves[5]2000 年所指出,在哲学与心理学方面有许多的探讨,但社会学对此领域的研究却是近几年的事。国内有关教师情绪的探讨很少出现在教育研究中,其原因或许是因为情绪一直被认为是与理性相对立,并且对工作毫无帮助;加之不稳定且变动,属个体主观的感觉,无法用一般的组织研究工具测量。但是,教师每天面对学生、同事、领导之间的频繁人际互动,加之教学、科研、德育的大量复杂工作,可以说教师情绪的波动在时刻进行着,情绪无时无刻不在教师工作中扮演着重要的角色。鉴于此,本研究基于Lazarus 的“认知评估理论”,应用Q 方法初探高职院校教师情绪,以期能够分析出困扰教师情绪产生的潜在原因,以便做到未雨绸缪且对症下药,克服情绪衰竭、工作倦怠,从而提高教师工作效能。

为更好地理解拉扎勒斯的情绪认知评估理论以及本文的研究主题,需强调以下两点:第一,个体并不是有意识地依次遵照初级评估与次级评估的组成要素对情境刺激进行评估,两者之间存在交互作用;第二,对于情绪的认识应理解为整体体系而不仅仅是对某事件的特定情绪反应。基于以上两点,本文对高职院校教师情绪的研究的重点是广义上的情绪,比如愉快的或不愉快的、温和的或强烈的、短暂的或持久的,而不是指某一特定的情绪表现,比如高兴、快乐、愤怒、厌恶、哀伤、怨恨、绝望等等。

二 研究设计

(一)研究方法

Q 方法于1935 年由英国物理学家兼心理学家威廉·斯蒂芬森(Willian Stephenson)创立[6],之所以称其为Q 方法,简单的说是因为该方法涉及排序定位(Queue)。Q 方法是受访者藉自己指出的陈述或意见,而自己界定态度的一种研究方法。用这种方法来研究个人态度时,即使对主观事务难以表达态度的人,也可以藉自己指出的陈述,而轻易表达他的态度[7]。简而言之,Q 方法是通过受试者对其观点的传达来研究人类的主观性。

虽然Q 方法在数据分析时采用因素分析来得到结果,但其背后的理论及分析的方式与传统的因素分析并不相同①有关Q 方法理论,可参看于曦颖,陈云林的《Q 方法论探析》,《自然辩证法通讯》,2010 年第5 期,15 -20 页;杨国枢,文崇一等主编的《社会及行为科学研究法(下)》,重庆大学出版社2006 年版,594 -609 页。。传统因素分析是让一大群人接受少部分的题项,而Q 方法是让一小部分人进行很多题项的分类,具体而言,一般的社会科学调查研究方法是以“测量工具”为主体,“受访者”是被测量的客体,研究者欲研究的全部对象,通常是“人”;而Q 方法论中,受访者的“主观意识”才是主体,“测量工具”是客体,研究者欲研究的主题内容,通常是“陈述或意见”。Q 方法就是让一部分人进行多题项的分类,通过因素分析,考察这群人是否存在彼此相类似的观点或任何主观的想法。Q 方法的目的,正是要使人们能够稳定地描绘出其主体性,以便对其进行系统而严格量化的考察[8]。Q 方法最大的优点是实地访谈,研究者可经由受访者反应的观察,来判断资料的有效性,且相对于一般封闭式问卷而言,给予受试者较大的选择弹性,直接提升研究的真实性,同时也有助于了解群体与个体之意见与态度,并以量化的方式对资料进行分析,客观地界定群体属性[9];并且适用于少量的受试者甚至是个案研究[10]。总之,Q 方法可以系统化地研究人类的主观性,尤其是人的观点、信念、态度、意见、动机、需要、价值观、情绪、情感等主观方面,它质化地收集资料、量化地分析资料,集质化研究优点与量化研究传统于一身的研究方法。

考虑到采用一般的问卷调查法、访谈法,受试者可能会有意识或无意识地掩饰自己的真实情绪,从而弱化甚至伪装情绪体验及强度,故采用Q 方法为研究方法,并将访谈收集的资料以Q 方法统计软件(Pqmethod)进行处理。

(二)研究步骤

Q 方法主要包含四个核心概念或四个重要步骤:(1)Q 样本(Q-set):即与主题研究相关的陈述句;(2)P 样本(P-set):即受试者;(3)Q 排列(Q-sort):即受试者对Q 样本中的陈述句进行排列;(4)数据分析与结果阐释。受试者通常被要求以常态分布的方式来排列这些陈述句,通过这一过程,可以测出隐含在受试者内心主观的想法、观点或态度。

1. Q 样本。本研究采用夏洛特·伍兹(Charlotte Woods)[3]编制的Q 样本,共包含67 条陈述句。其Q 样本建构于拉扎勒斯的认知评估理论,通过初级评估与次级评估组成要素构建与情绪相关的陈述句,主要经由教师个人所关心的优先事项感知工作情境刺激,而不是直接询问教师对有关工作情境刺激的观点、态度或感受,简要核心陈述句见表1。

2. P 样本。本研究受试者共31 位,其中教师兼行政人员共13 位。男性16 位,女性15 位;年龄在25 -30 岁的有10 位,31 -40 岁的有10 位,41 岁以上的有11 位;教龄在5 年以下的有6 位,6 -10 年的有17 位,10 年以上的有8 位;初级职称的有12 位,中级职称的有9 位,副高级职称以上的有10 位。整个P 样本采集历时三个月,有效样本100%。

表1 简要Q 样本

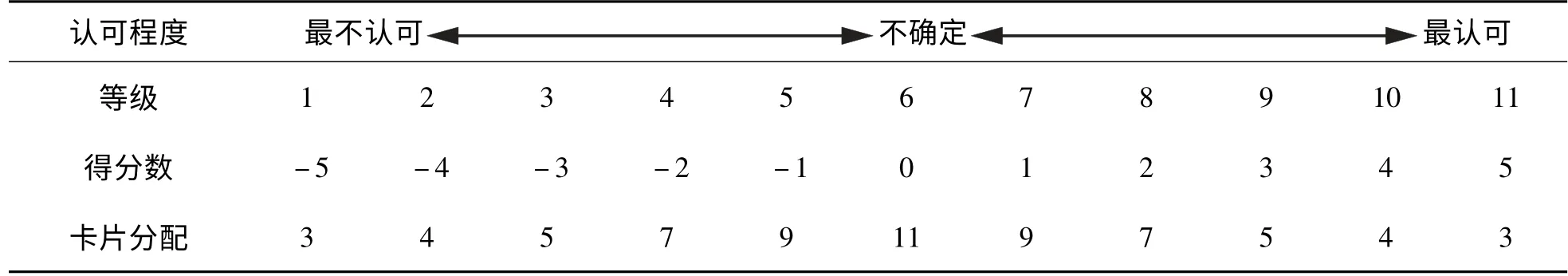

3. Q 排列。问卷设计采用Q 分类的方法,将67 个陈述句分别印刷在67 张卡片(3 ×5cm2)上。测试过程中,首先要求受试者大概浏览一下卡片,其次要求受试者将陈述卡片分为最不认可 (19张)、不确定(29 张)和最认可(19 张)三类,最后要求受试者按表2 的卡片张数分布分配到每一个等级。整个过程采取一对一的访谈,当受试者对于问卷有任何疑惑时,可立即予以解答。实测后,再请受试者针对被归类于最不认可和最认可的陈述句内容加以评述,以作为后续分析的参考资料。

表2 Q 分类等级卡片数与得分数(N=67)

三 结果与分析

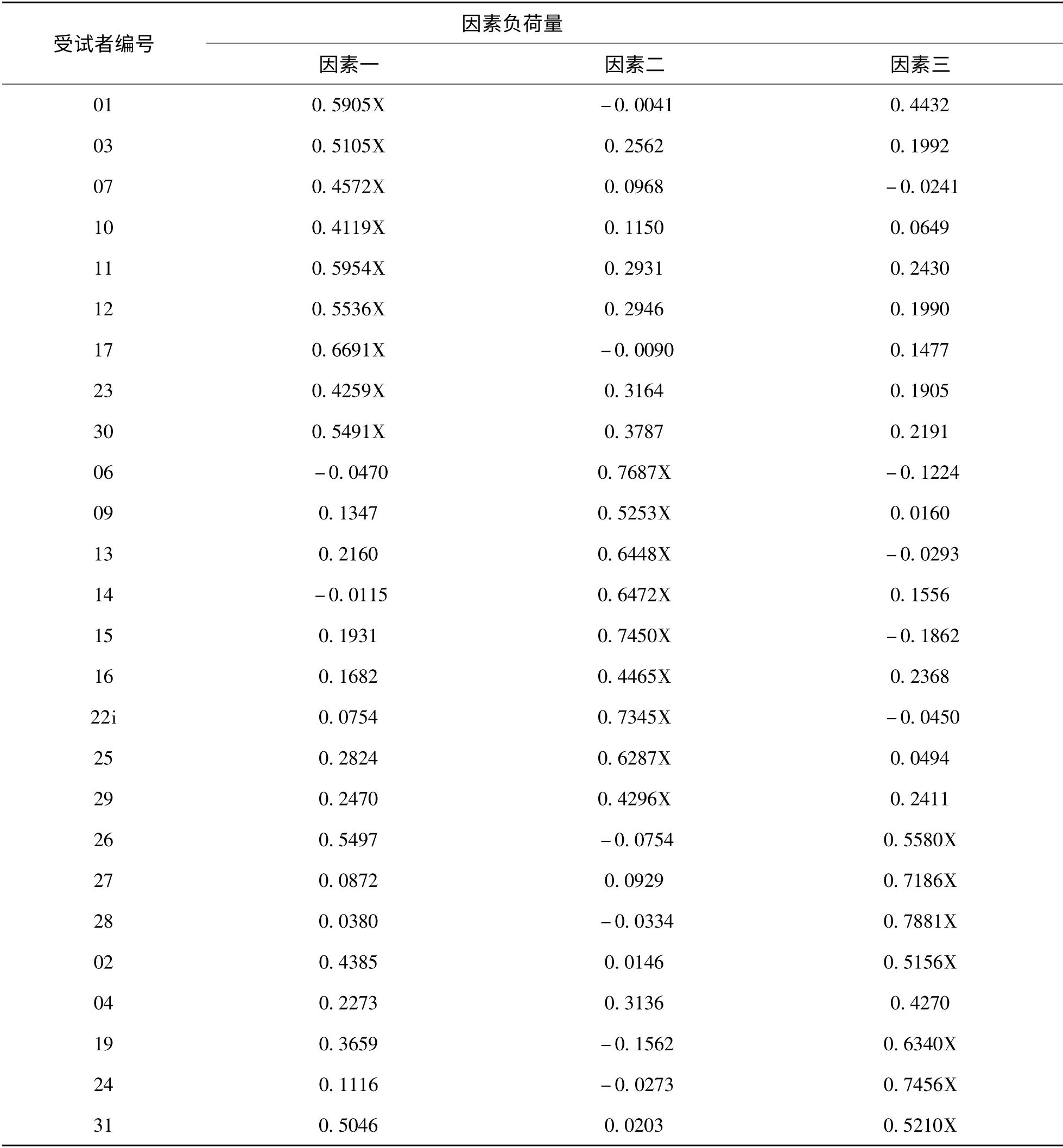

Schlinger[9]指出,无论因素负荷量为正或负值,若因素负荷量之绝对值越高,则表示该项目于统计上越具有显著意义,即可被选取。因此,研究者在确认因素结构时,考量条件为: (1)受试者之因素负荷量绝对值≧0.315①Schlinger,1969 年:因素负荷量≥2.58/ (N=Q 陈述句的个数)具有显著性。时,则归类于此因素中;(2)受试者可同时被归类至二个或以上因素时,则删除该受试者; (3)同一因素中,至少需有两位受试者以上才会被选取。故萃取3 个因素,删除5 位受试者,最终筛选出26 位受试者,因素之组成项目及负荷量如表2 所示。具体分析每一个Q 因素结构时,可以从三个方面切入[11]:第一,混和解释每个因素里特别认可与特别不认可的语句;第二,指出这些因素之间的共识;第三,可以把每个因素与所有其它的因素做一个比较,说明这个因素不同于其它因素的地方在哪里。

拉扎勒斯的认知评估理论认为,情绪并非仅仅由环境中的因素引发,也不是孤立于个体心理过程之外,而是基于个体与环境交互作用所产生的对个体意义的判断与评估。情绪是与个体认知评价特定事件如何展现、如何影响、以及如何达到当前和未来的目标与标准密切相关。正如Schutz 与De-Cuir[112]所建议,情绪的核心组织概念——个体目标、信念和标准是讨论教育场域中情绪性质的切入点。因此,以下主要就高职院校教师自我同一性与工作情境其目标相关性、目标一致性、应对策略及未来期望等方面进行具体分析,具体结果见表3。

(一)类型一:安逸被动型

此类型受试者共9 人,其中教师兼行政人员共6 人;男性3 人,女性6 人;年龄在25 -30 岁的有3 位,31 -40 岁的有2 位,41 岁以上的有4 位;教龄在5 年以下的有2 位,6 -10 年的有4 位,10年以上的有3 位;初级职称的有4 位,中级职称的有2 位,副高级职称以上的有3 位。

类型一受试者重视与同事、领导的关系,不喜欢与同事之间有争议,但认为学院人际关系氛围并不理想,彼此之间缺乏了解与沟通,信任度比较低;不太清楚学院的发展目标且不满意学院目前的发展趋势,但注重学院内部的晋升渠道以及关注管理规章制度问题;虽然工作是生活中的一个重要组成部分,且工作具有稳定性和价值感,但工作涉及了大量的重复性工作且不具有兴奋感,加之对工作中已取得的进展感到满意,所以对待工作比较消极且工作投入的程度比较低,尽管很难判断工作前景,但对于前景并未表现得非常消极悲观,相信自己还是能够改变当前的处境。

(二)类型二:工作满意型

此类型受试者共9 人,其中教师兼行政人员共7 人;男性8 人,女性1 人;年龄在25 -30 岁的有1 位,31 -40 岁的有2 位,41 岁以上的有6 位;教龄在5 年以下的有1 位,6 -10 年的有4 位,10年以上的有4 位;初级职称的有1 位,中级职称的有3 位,副高级职称以上的有5 位。

类型二受试者有着良好的人际关系,不曾与同事、领导有过紧张或冲突,乐于接受新观念且喜欢与不同性格的人接触,认为学院教师彼此尊重、相互信任,有着良好的人际氛围;工作非常稳定、有价值感且受到同事认可,注重学院内部的晋升渠道,对自己的职业生涯有着良好的前景,工作是他们生活中的一个重要组成部分;在工作过程中,对待工作认真,具有较大的自主性,易于控制个人的情感,能够很好地处理工作中各种繁杂事务,遇到困难,也会坚持做下去直到完成为止。但有时也感觉自己无力改变自己的处境,介意工作过程中占用个人时间,在一定程度上,认为当前福利待遇并不非常公平。

表3 各类型受试者及其因素负荷量

(三)类型三:理想主义型

此类型受试者共8 人,无行政人员;男性4人,女性4 人;年龄在25 -30 岁的有1 位,31 -40 岁的有6 位,41 岁以上的有1 位;教龄在5 年以下的有2 位,6 -10 年的有5 位,10 年以上的有1 位;初级职称的有4 位,中级职称的有3 位,副高级职称以上的有1 位。

类型三受试者重视与同事、领导的关系,不喜欢与同事之间有争议,但认为学院人际关系氛围并不理想,彼此之间缺乏了解与沟通,信任度比较低;不认可学院目前的发展趋势以及学院各项工作正在得到改进与完善,认为大多数同事不太清楚学院的发展目标,福利待遇不公平且领导也未必关心下属的福利待遇以及会与教师共同决策利益相关的事宜,但注重学院内部的晋升渠道以及关注管理规章制度问题;虽然工作是生活中的一个重要组成部分,但目前的工作并不具有自主性、稳定性和价值感,加之工作涉及了大量的重复性工作以及不具有挑战性和创造性,所以在工作过程中未曾感到快乐,偶尔会考虑辞职或换个地方工作;就个人对工作投入程度而言,喜欢忙碌的工作节奏且在工作中与时俱进,自行解决工作中遇到的困难。

上述三种教师情绪类型主要从因子得分与因子排序归纳出,而因素的命名乃是基于最认可与最不认可的陈述句加以综合判断,并与部分受试者共同讨论最终确定。

四 结论与建议

(一)基本结论

本研究发现:三种教师情绪类型人数相当,但年龄、教龄、职称以及是否兼有行政均不同。简而言之,安逸被动性(9 人),以行政人员居多(6人),女性多于男性,年龄、教龄、职称以两端者居多;工作满意型(9 人),以行政人员居多(7人),男性绝对多于女性,年龄、教龄、职称以高端者居多;理想主义型(8 人),无行政人员,男性与女性相当,年龄、教龄以中间者居多,职称以初中级者居多。

(二)基本建议

1. 对高等院校主管部门的建议。一是要加大对高职院校在宏观政策法规方面的扶持力度,科学合理地引导高职教育发展;二是要加大对高职院校的有效投入,逐年增加财政拨款经费,整体提高高职院校教师工资福利待遇水平;三是要形成正确的社会舆论导向,维护、提高高职院校教师的社会地位、合法权益和职业声望。

2. 对高等院校行政部门的建议。一是要加强学院自身内涵建设,提高办学水平和人才培养质量,增强教师个人成就感、归属感和团队凝聚力;二是要构建合理的薪酬制度并辅助于客观且可操作性强的绩效考评体系,保障教师福利待遇公平;三是要改革传统管理模式,优化组织管理结构,公开、拓宽教师晋升渠道,提升教师参与学院管理、决策权利;四是要加强学院师资队伍建设,做好师资规划,充分发挥教师的才能,切实做到用其所欲,行其所能;五是要畅通沟通渠道,尤其是要消除沟通中的地位障碍,营造良好的沟通环境与人际氛围。

3. 对高职院校教师的建议。一是要正视教育教学工作是一项涉及情绪的实践活动,善于发现、捕捉工作中的乐趣;二是要加强学习,提升自身素质与能力,尤其是专业技能;三是要准确定位自己,合理规划职业生涯;四是要建立符合客观实际的专业期望,以减轻不必要的困惑于压力;五是要注重社会交往,善于与不同性格的人接触,建立良好的人际关系;六是要有意识地管理、调节、表达自身情绪,尤其是负面情绪,不要一味采取压抑策略,积极主动寻求支持。

[1]ZORN,D. & BOLE,M. Rethinking emotions and educational leadership[J]. International Journal of Leadership in Education,2007,10 (2):137 -151.

[2]LAZARUS,R. S. Emotion and adaptation[M]. Oxford:Oxford University Press,1991:133 -150.

[3] WOODS,C. Exploring emotion in the higher education workplace:capturing contrasting perspectives using Q methodology[J]. Higher Education,2012 (64):891 -909.

[4] ZEMBYLAS,M. Caring for teacher emotion:Reflections on teacher self -development[J]. Studies in Philosophy and Education,2003 (22):103 –125.

[5]HARGREAVES,A. Mixed emotions:teachers'perceptions of their interactions with students [J]. Teaching and Teacher Education,2000 (16):811 -826.

[6]BROWN S. R. The History and Principles of Q methodology in Psychology and the Social Sciences [EB/OL]. http://facstaff. uww. edu/cottlec/QArchive/Bps. htm,1997.

[7]罗文辉. Q 方法的理论与应用[J]. 新闻学研究,1986 (37):45 -72.

[8]周凤华,王敬尧. Q 方法论:一座沟通定量研究与定性研究的桥梁[J]. 武汉大学学报:哲学社会科学版,2006 (3):401 -406.

[9]SCHLINGER,M. J. Cues on Q-Technique[J],Journal of Advertising Research,1969,9 (3):53 -60.

[10] WATTS,S. & STENNER,T. Doing Q methodology:theory,method and interpretation [J]. Qualitative Research in Psychology,2005 (2):67 –91.

[11]BROWN,S. R.,D. DURNING,& S. C. SELDEN. Q Methodology// G. J. MILLER AND M. L. WHICKER.In Handbook of Data Analysis and Quantitative Methods in Public Administration[M]. New York:Marcel Dekker,1998.

[12]SCHUTZ,P. A. & DECUIR,J. T. Inquiry on emotions in education[J]. Educational Psychologist,2002 (37):125 –134.