延续性健康指导改善糖尿病患者生活方式提高生活质量效果观察

米娟

郑州大学第五附属医院体检科,河南郑州 450052

近年来,糖尿病的发病率急剧上升。由于糖尿病的病因和发病机制尚未完全阐明,目前治疗主要以系统管理为主。有研究表明[1],糖尿病的发生发展与患者的不良生活习惯有密切关系。然而很多患者在家里并不能很好的控制和管理自己。因此,对患者实施家庭干预具有重要意义。延续性健康指导将医院服务延伸至患者家庭,有利于解决患者出院后的健康问题[2]。为研究延续性健康指导对糖尿病患者生活方式和生活质量的影响,该文选取2013年8月—2014年7月该院收治的200例糖尿病患者为研究对象,取得了一定的成果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

病例选自2013年8月—2014年7月该院收治的180例糖尿病患者,将其随机平均分为研究组与对照组。研究组90人,其中有11例为1型糖尿病,79例为2型糖尿病,男38例,女52例,平均年龄(52.6±7.3)岁,平均病程4.1年,平均体重54 kg,文化程度初中以上34人,初中及初中以下56人(其中文盲13人),家属一般资料:文化程度初中以上 51人,初中以下 39人(其中文盲 9人);对照组90人,其中有13例为1型糖尿病,77例为2型糖尿病,男41例,女49例,平均年龄(51.9±7.9)岁,平均病程 4.3年,平均体重 55 kg,文化程度初中以上37人,初中以下53人(其中文盲15人),家属一般资料:文化程度初中以上49人,初中以下 41人(其中文盲 13人)。两组患者在糖尿病类型、性别构成、年龄、病程、体重、文化程度等方面差异无统计学意义(P<0.05),具有可比性。

1.2 病例选择

病例纳入与排除标准:符合1999年WHO糖尿病诊断标准;均志愿参与研究,患者能够配合本次研究护理干预,依从性好;入组前均接受糖尿病知识教育,血糖及疾病症状基本稳定。

排除标准:无糖尿病酮症酸中毒、视网膜病变、肾衰竭、心功能衰竭、呼吸功能衰竭及糖尿病足等严重糖尿病并发症[3];无感染、酸碱失衡、水及电解质紊乱;心、肾、肝等其他器官严重疾病者;合并恶性肿瘤者;精神病患者;排除妊娠糖尿病及其他特殊类型糖尿病。

1.3 方法

所有患者住院期间按常规治疗。对照组患者出院后不施加任何干预。研究组出院后对患者进行为期1年的延续性健康指导:针对患者的文化水平、学习能力选用适宜的方法进行每月2次的健康教育宣讲,鼓励患者配合治疗和积极咨询。每周一次定期随访,由此来了解患者血糖监测情况,督促患者保持良好的生活习惯。具体措施如下:

(1)入组评估:在入组之后了解患者的身高、体重、职业、生活饮食习惯、心理状况、血压、血糖、血脂、学习理解能力等[4],制定适合患者的健康指导计划。

(2)疾病相关知识宣教:开展知识讲座,视频宣传,发放健康手册,组织患者学习糖尿病相关知识,如糖尿病的危害,正常血糖范围,高血糖、低血糖值,高血糖的危害,低血糖的症状等[5]。还应让患者学习如何自我监测血糖。每次教育除患者本身外,由有空闲的配偶或子女中至少一人参加。建立糖尿病友俱乐部,每周开展一次交流活动,互相学习。

(3)饮食指导:饮食疗法是治疗各型糖尿病的基础,应当让患者意识到合理饮食的重要与必要性。选取有教育经验,沟通能力好,责任意识强的专业护理人员开展系统培训,让患者学习如何合理搭配食物及如何计算病人所需总热量,达到既不超标又能营养均衡。还应让患者了解糖尿病人适宜吃的食物有哪些(如大豆,粗粮,鱼等)。除按标准公式计算总热量外,还应根据病人的其他情况进行适当调整。例如,肥胖病人需严格限制总热量及脂肪摄入量,营养不良、儿童、消瘦者适当增加总热量。限酒禁烟。

(4)运动指导:运动能改善机体对胰岛素的敏感性,有利于控制血糖、降低体重,还能释放心理压力。根据个人情况开展有规律的合适运动,循序渐进,并长期坚持。运动的强度和时间长短应根据病人的总体健康状况来定,找到适合病人的运动量和病人感兴趣的项目。运动前后要检测血糖。并随身携带含糖量较高的食物,以备低血糖时食用。

(5)病情检测:检测基本指标有餐前、餐后血糖、糖化血红蛋白。建议患者使用便携式血糖仪进行自我血糖检测。每3个月测一次糖化血红蛋白,血糖控制较好时可半年测一次。每年至少1次检测血脂及心、肾、眼底等并发症情况,早发现早处理。

(6)心理干预:少数病人自诊断糖尿病后出现心理负担,害怕治不好影响日常生活,很容易想不开出现抑郁,继而消极抵抗或对自我管理产生懈怠更甚者放弃治疗。针对这种情况我们耐心开导,给病人科普糖尿病的广泛性,为病人解答疑惑和困扰,同时教育家庭成员给病人以支持和帮助。

(7)用药指导:患者应严格遵医嘱,不可随意增减药量。学习打胰岛素,指导给药时间、药物的副作用、持续时间及达峰值时间、注意事项及保存等。

1.4 观察指标

两组患者都在出院1年后来院填写以下问卷,并测定血糖相关指标(包括FBG、PBG和HbA1c)。

(1)知识评分:采用自行设计的问卷调查表对两组患者进行健康知识评分,共设20道糖尿病相关的题,检测患者对糖尿病的认识是否到位。答对得一分,答错不得分。

(2)生活方式:统计两组患者出院半年后出现以下情况的人数:①不健康饮食(经本院专业人士评估判定其不合理);②缺乏运动(一周运动次数少于2次,运动时间少于60 min);③心理障碍(悲观或消极情绪);④饮酒;⑤吸烟;⑥不按时服药;⑦没有定期监测血糖。

(3)生活质量调查:包括糖尿病对患者的生理、心理、社会关系、家庭关系的影响[6],每个指标5道选择题,满分各为15分。选项设置了由影响强烈到无影响4个等级,积分分别为 0、1、2、3 分。

1.5 统计方法

采用SPSS17.0系统软件进行统计分析,计量资料应用t检验;计数资料则采用χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者健康知识评分对比

对患者的健康知识评分发现,对照组患者平均得分为(10.4±2.1)分,研究组评分为(18.1±2.3)分。 经 t检验后差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两组患者生活方式对比

两组患者实施干预前对其进行生活方式调查差异无统计学意义。在实施干预1年后对患者生活方式调查发现研究组在不健康饮食、缺乏运动、心理障碍、饮酒、吸烟、不按时服药、没有定期监测血糖方面人数均明显少于对照组,经χ2检验差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者出院1年后生活方式比较

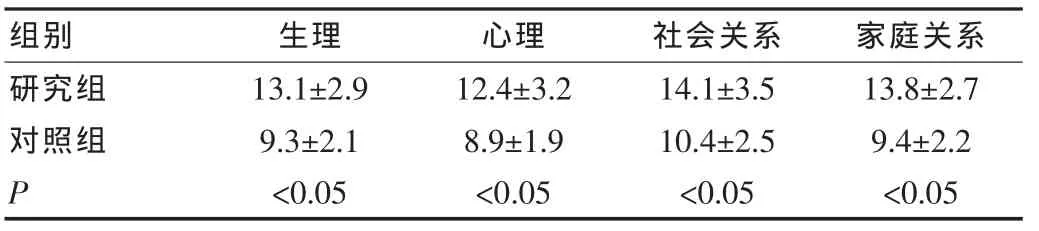

2.3 两组患者生活质量对比

研究组在实施健康指导1年后患者的生理、心理、社会关系、家庭关系的积分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 2。

表2 两组患者出院1年后生活质量积分对比(±s)

表2 两组患者出院1年后生活质量积分对比(±s)

组别 生理 心理 社会关系 家庭关系研究组对照组P 13.1±2.9 9.3±2.1<0.05 12.4±3.2 8.9±1.9<0.05 14.1±3.5 10.4±2.5<0.05 13.8±2.7 9.4±2.2<0.05

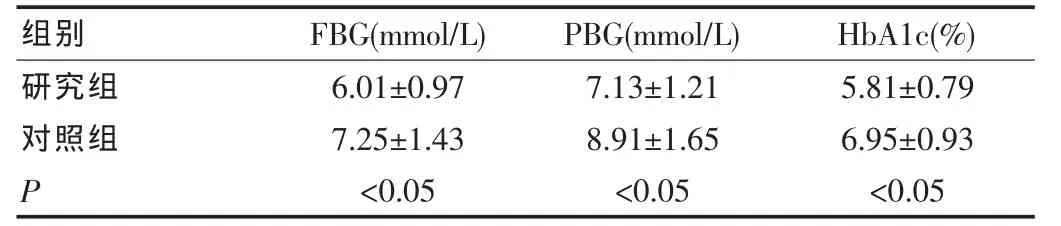

2.4 两组患者FBG、PBG和HbA1c对比

如3表所示,研究组的FBG、PBG和HbA1c指标均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组患者FBG、PBG和HbA1c对比(±s)

表3 两组患者FBG、PBG和HbA1c对比(±s)

组别 FBG(mmol/L) PBG(mmol/L) HbA1c(%)研究组对照组P 6.01±0.97 7.25±1.43<0.05 7.13±1.21 8.91±1.65<0.05 5.81±0.79 6.95±0.93<0.05

3 讨论

糖尿病是严重威胁人类健康的世界性公共卫生问题。糖尿病患者因长期的高血糖、代谢紊乱可引起多器官损害,病情严重时可发生急性代谢紊乱,从而威胁患者生命,而且给患者带来沉重的心理负担。糖尿病还能造成巨大的资金和资源上的浪费。经全国糖尿病流行病学调查显示,我国现成年人患病率达9.7%,糖尿病前期比例更高达15.5%。约有60%的患者尚未被诊断。基于以上数据,对糖尿病的防治应当引起重视。

有研究证实[7],使糖尿病患者达到良好血糖控制可明显降低大血管和微血管病变的发生风险和死亡风险。故血糖控制是糖尿病治疗的基础。饮食、运动、休息、用药、监测血糖等都要规律化,避免出现使血糖升高的因素。目前我国糖尿病的控制状况很不理想[8]。在临床治疗中,某些患者在医院能够很好的控制血糖,出院后却不能控制血糖导致反复入院,经医生追踪询问后发现有对医学营养治疗的依从性不好,不按时给药,对血糖的监测不规律等情况。对患者出院后实施延续性健康指导,如举办糖尿病知识专题讲座、专家门诊、电话咨询、家庭随访、举行病友交流会等,能够有效避免以上情况,帮助患者了解糖尿病健康知识,监督患者按照医嘱实施规范化治疗,从而达到控制血糖的目的。

该文对200名糖尿病患者进行研究分析,结果显示,对患者实施延续性健康教育能够帮助患者掌握糖尿病基础知识,改善患者生活方式,提高患者生活质量,能够很好的帮助患者实行自我血糖控制,临床意义显著。

[1]刘小芬,陈轶君,卢兴优.糖尿病患者生活方式社区护理干预及效果研究[J].现代医院,2007(5):152-153.

[2]陈素梅.护理干预对2型糖尿病患者生活方式及血糖控制的影响[J].国际护理学杂志,2011,30(12):1853-1855.

[3]黄菜青.延续护理干预对老年糖尿病出院患者远期康复的影响[J].齐鲁护理杂志,2012(22):40-41

[4]雁王鸿.糖尿病患者生活方式的健康教育及护理干预[J].中国保健营养,2012(18):3958-3959.

[5]孙晓敏,黄晓萍,袁翠萍,等.应对技能干预对糖尿病患者自我管理行为及血糖的影响[J].护理学杂志,2012(9):24-26.

[6]齐瑞玲.健康教育及生活方式干预对糖尿病患者家庭功能的影响[J].中外医学研究,2011(2):6-8.

[7]唐晓娟.健康教育对糖尿病患者用药依从性和生活方式的影响[J].北方药学,2013(7):158-159.

[8]雷燕.健康教育路径对糖尿病患者健康生活方式的影响分析[J].中国现代药物应用,2015(11):245-246.