城中村改造利益均衡模型构建与检验

王建民,刘明达,2,刘碧寒

(1.北京师范大学政府管理学院,北京100875;2.中国电子信息产业发展研究院,北京100048;3.北京市石景山区发展和改革委员会,北京100043)

0 引言

我国长期以来实行城市土地国有、农村土地归集体所有的城乡二元的土地管理模式。这种管理模式在特定历史时期内起到了保障农民耕地、稳定社会发展的重要作用。但随着城市化进程的不断加快,“城中村”、“小产权房”等逾越城乡土地管理红线的现象层出不穷,对城市统筹建设和面貌都产生了影响[1],城市房价高企、市郊耕地蚕食等问题也愈演愈烈。改变城乡二元土地管理结构、实现城乡建设用地同地同权的呼声越来越高。“十八大”以来,新一轮土地管理制度改革动作频出,改革的方向和重点受到各界广泛关注。本轮土地改革以农村建设用地流转为核心,以逐步、合理释放农村建设用地尤其是经营性建设用地为重点,以赋予农民同等的财产权利、稳步推进新型城镇化为目标。其中,市郊、市内的农村建设用地流转对解决城市建设用地紧缺、住宅用地供给不足和城市房价过高等当务之急关系密切,成为政界和学界的讨论重点。事实上,在经济水平较高、城市过快发展而导致城中村快速无序生长的珠三角地区,已经针对城中村问题进行了广泛而具有实践意义的研究和探索,成为农村建设用地流转的先行试验田。以这些地区的城中村改造为借鉴,研究农村建设用地流转对城市发展和城乡居民利益的影响,构建农用地流转的经济效益模型,对于提炼总结城中村利益平衡机制、指导全国其他地区实践具有重要价值。

1 政策解读及文献综述

1.1 政策解读

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,要建立城乡统一的建设用地市场。在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价。建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制,合理提高个人收益。完善土地租赁、转让、抵押二级市场。保障农户建设用地用益物权,改革完善农村建设用地制度,选择若干试点,慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让,探索农民增加财产性收入渠道。建立农村产权流转交易市场,推动农村产权流转交易公开、公正、规范运行。按照现行的《物权法》,农村建设用地只能在村集体内部流转,尚不允许城镇居民或村集体以外的农村居民购买村集体的农民住房或宅基地。也就是说,农村建设用地使用权还不能转让给城市居民。但地方政府的一些做法正在突破政策限制。2013年8月,广东省人民政府公布《广东省农村宅基地管理办法(送审稿)》,一方面重申严禁城镇居民购买农村建设用地及其地上房屋、附着物,另一方面又允许符合建设用地“一户一宅”条件的农村集体经济组织成员,在征得镇人民政府同意后,购买本镇区域范围内农村集体经济组织成员的房屋,并取得相应的建设用地使用权。8月26日温州市人民政府出台《农村产权交易管理暂行办法》,规定包括农村土地承包经营权、林地使用权、农村房屋所有权、农村集体经营性建设用地使用权等12类农村土地产权可以在农村产权交易所公开交易。温州最大的突破在于将农屋交易范围从村级扩展到县域,同时允许建设用地在非城镇户籍中流转。2014年1月10号,国土资源部部长、国家土地总督察姜大明在全国国土资源工作会议上表示,农村建设用地制度改革要以确权登记颁证工作为基础,坚持“一户一宅”原则,决不允许城里人到农村买地建房等所谓“逆城镇化”行为。

农村集体的建设用地分为3种类型:农村建设用地、农村公益性公共设施用地和农村集体经营性建设用地。其中农村集体经营性建设用地是指租赁、转让给企业和个人使用的集体建设用地。这些建设用地多数已经成为厂房、仓库和市场。事实上,农村集体经营性建设用地的流转从20世纪80年代开始一直存在。在广东存在以出让、转让、出租和抵押等形式自发流转集体建设用地使用权的隐性市场,为大量“三来一补”企业、各种所有制形式的企业起步和发展提供了土地支持,也为大量农民工提供了安身之所。据广东省国土部门统计,珠江三角洲地区通过流转方式使用的农村集体经营性建设用地,实际已超过集体建设用地总量的50%。2013年初,国务院批准深圳原村集体经济组织的工业用地进入市场流通环节。有关专家指出,深圳试点流转的原村集体工业用地,实际上就是集体经营性建设用地。

1.2 文献综述

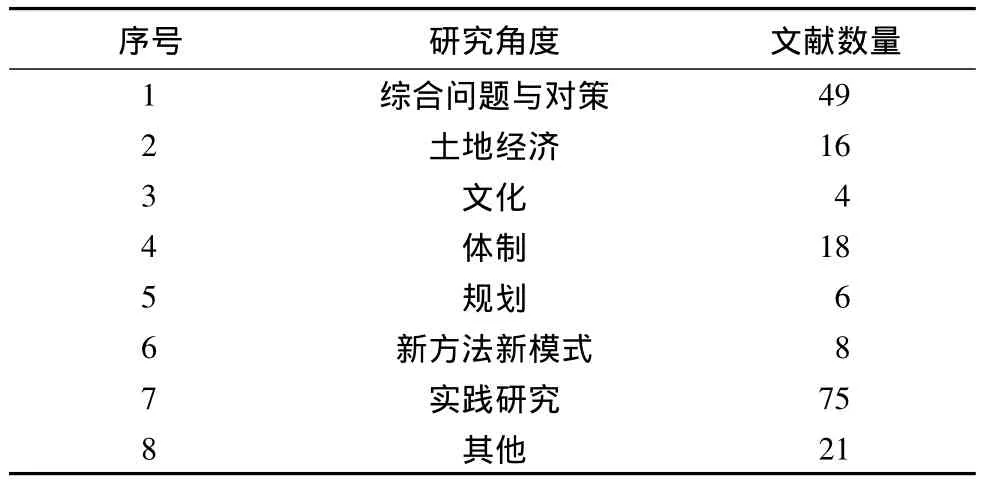

国内关于城中村改造的研究以提出综合性的改造对策和开展实践研究为主(表1)[2]。关于城中村改造的思路和模式,许多学者从不同角度进行了相关研究并提出了一些方案[3-7]。近年来,运用新制度经济学、博弈理论等视角和方法看待城中村改造的研究成果数量增多。这些研究将城中村改造的过程视为是多元主体博弈最终趋于和谐的动态过程,为城中村改造的利益平衡机制核心在于城中村土地增值的利益平衡[8]。谢青等认为城市土地的稀缺性、相对位置的变化和土地利用的外部性是引起城中村土地增值的主要原因,改造的实质是对土地增值利益的再分配调整[9]。朱洪波认为,土地发展权的确认可以作为一种平衡利益分配的手段而成为一个均衡解[10]。何元斌等利用博弈理论证明改造的关键在于产权制度创新,协调政府、开发商、村民与村集体等各方利益[11]。张侠等也认为城中村改造的重点即妥善处理不同利益主体的关系,通过征地制度、安置方式、权力保障机制等的创新来推动改造[12]。而难点就在于资金、保障和资产量化[13],重塑和量化各利益主体的利益诉求。田莉也认为,土地增值收益管理政策复杂性与引起土地增值因素的多元化有关;但在现实生活中,分离由于不同原因引起的土地增值收益以及政府、社区和土地使用者应获取多少收益十分复杂,在某些情况下甚至完全不可行[14]。

综上,关于城中村改造中的利益平衡及利益分配,有关学者的研究思路比较清晰,即归属于原始产权人的收益归其所有,归属公共收益部分由政府所有,但同时承认现实中分离这些收益耗费的成本巨大,甚至根本不可行。他们认为土地发展权的确认、长期利益联盟的构建都应当是建立这一机制的有效方法。以往的研究城中村改造利益平衡的着眼点在于经济利益的平衡,但城中村改造过程中可能实现的社会效益往往远大于经济利益,考虑社会效益及社会福利的利益均衡机制在已有研究中常常被忽略。本研究在制度经济学及福利经济学的相关理论基础上,从产权重新配置的角度分析城中村改造前后可能面临的社会总产出和社会福利的变化,以更广阔的视角探讨城中村改造的利益平衡机制。

表1 城中村改造角度的文献分布Tab.1 Referrences distribution of urban village reconstruction

2 城中村及相关理论基础

2.1 城乡二元产权制度

城中村改造问题的根源来自城中村与城市房产的二元性,造成这种二元性的原因,除了基础性的城乡二元土地制度外[15],还有土地使用权分割异化因素。所谓土地使用权分割异化,即城中村的宅基地与城市建筑用地基地同是被授权使用的用益物权,却由于使用者的不同而存在权利空间的差异:城市居民的房产权利是由土地的一部分使用权、建筑物专有部分的完全所有权和共有部分的部分所有权3种权利组成的权利束[16];农民个体对土地同样只享有使用权而无所有权,但按照《物权法》等相关法律,农民可以在土地上“建造住宅及其附属设施”,对土地的支配权利远高于城市居民;然而,农民自建房屋却不能在市场上自由转让、抵押和出租,因此,农民对于建筑物的所有权是不完全的,受到了市场交易约束的限制。农村居民的房产权利是完全的土地使用权和部分的建筑物所有权的权利集合(图1)。

图1 城市和农村房屋和土地产权结构对比Fig.1 Comparision of land property rights in urban and rural area

2.2 城中村与产权结构变换

城中村与一般城市社区最根本的区别在于土地制度和用益物权的差异所导致的产权制度不同。城中村改造的目标就在于消除这种均质空间上的产权差异,避免相邻空间产权冲突,逐步实现“二元规制”环境向“一元规制”环境的变迁,从而实现城市的均质化管理[17]。因此,城中村改造的实质也可以说是对现有产权结构的改造,而产权结构改造实质上就是资源重新配置的过程。新制度经济学对于产权结构和资源配置进行了深入研究,将交易费用引入分析模型,从而使结论更加接近实际情况。依据科斯第一定理,当自由市场上的交易成本为零时,初始的权利分配与最终的资源配置效率无关,市场总会自发地引导资源向着最优方向配置。在这种情形下,即使法定权利的初始分配不当,只要交易费用为零,市场总能够通过自由交换矫正最初的无效率状况,形成有效的资源配置。然而在现实生活中,这种交易费用为零的自由市场几乎不存在,如果交易费用为正,初始的产权界定必然会对资源配置结果产生影响,进而导致效率差异[18]。从这种现实情况出发,约瑟夫·费尔德在科斯第二定理的基础上提出2个推论,即在选择把全部可交易权利界定给某一方时,政府应该把权利界定给最终导致社会福利最大化,或者社会福利损失最小化的一方;一旦初始权利得以清晰界定,仍然有可能通过产权交易来提高社会福利。由此,科斯第三定理进一步提出清晰的产权界定是市场交易的前提。

依据科斯相关理论,在城中村改造过程中,由于存在着巨大的交易费用,因此,若要推动产权结构改变、提高资源配置效率,就需要对城中村房地产权进行清晰、完整的初始界定。而正是由于在城中村初始产权界定中往往存在着政府失灵,导致产权界定模糊,使城中村改造面临高昂的交易成本,甚至完全阻碍产权交易。这是城中村改造的重点问题之一。

2.3 产权变动影响城市社会总产出与社会总福利

如果能够清晰界定城中村产权,就能够合理调配社会资源进行城中村改造。有研究表明,推动城中村产权发生变动会同时影响社会生产总产出和社会福利,这为推动城中村改造奠定了物质基础。由于城中村改造促使原有的负外部性消失,整个城市社会的生产总产出增加[3]。城中村改造引发的一系列城市更新、产业调整、城市职能优化等后续效应会引导城市向一个更高的生产力水平前进。但这种生产产出水平的提高也会带来社会福利的重新调整。城市居民、房地产开发商与城中村村民之间的收入将进行重新分配[7,12]。一般来说,社会总产出的增加将带来社会总福利效用的增加。

3 城中村改造利益均衡模型

3.1 模型假设

城中村改造前后参与各方争夺的主要产权为土地资源的使用和收益权,因此,有限的土地资源产生的经济收益是城中村改造前后经济收益分配的主要来源。本模型界定:主要利益分配主体为城中村村民和一般城市居民,城中村村民是权利分配的初始产权人,包括城中村村民、村集体经济组织以及与其利益密切正相关的一切经济组织;一般城市居民是与城中村村民对立的利益团体,代表正常城市发展过程中的市民、经济组织以及社区组织等,房地产开发商成为一般城市居民的代表。在农村建设用地流转的框架下,政府是主要的调控主体,它引导的产权重新分配将成为一只“看得见的手”影响城中村改造的经济利益分配。政府作为第三方,并不直接参与城中村改造的相关利益分配。

本模型有3条假设:(1)有限的土地资源只在城中村村民和一般城市居民之间分配,除此之外没有第三方参与土地分配;(2)社会的经济总产出与土地资源产生的收益正相关;(3)社会福利效用是一般城市居民的效用函数与城中村村民的效用函数的总和;它与土地的经济收益有关,但同时考虑到社会收益、收入公平等要素,是对社会生存满意度的一个整体反映。简单地说,社会的经济总产出代表整体的经济收益部分,社会福利效用代表整体的社会满意度。本模型的基本立意是:在政府的调控下,通过产权的调整,将有限的土地资源产生的经济收益在一般城市居民与城中村村民之间进行再分配,试图在提高社会经济总产出的同时,使得社会整体效用最大化,城市内的资源配置转变合理。

3.2 模型构建

基于土地资源在城中村村民和一般城市居民之间分配的假设,构建由城中村村民利益和一般城市市民利益组成的二维坐标模型。其中,X和Y分别代表城中村村民和一般城市居民利用土地获得的经济收益。利用土地获得的经济收益既包括利用现有产权获得的经济收益,也包括用原有产权置换获得的后续经济收益。

产出曲线L表示社会经济总产出,考虑到社会经济总产出与社会成员收入的密切关系,可以认为L=αX+βY+λXY,其中α,β,λ分别表示市民和村民的土地收益对应社会经济总产出的贡献系数,考虑到城中村土地与一般城市土地之间外部性的相互影响,因此不是简单的线性加和。X、Y与L的关系是同向增减的,随着社会经济总产出的增加,产出曲线L逐渐向外推移。

社会效用曲线U表示社会的总福利,是反映城中村村民和一般市民效用福利的无差异曲线。从整个社会的视角看,在同一条无差异曲线上,任意两点的效用总和是相同的。随着U的向外推移,整个社会的社会效用在递增,社会满意度在递增。由此得到,在产出曲线L上,与社会效用无差异曲线U相切的点应当是社会效用最高的点。

城中村改造之前的产权分配对应的利益分配点为A点,XA是城中村村民利用土地产权获得的经济收益,YA是一般城市居民在城中村以外的土地上经营获得的经济收益。城中村改造后,土地的产权结构发生变换,相应地城中村村民与一般城市居民的土地经济收益也会发生变化。

短期内,一般城市居民获得的土地增加,城中村的土地减少,土地的经济产出效率不会发生大变化,因此表现为城中村村民的土地经济收益少,一般城市居民土地经济收益增加,即为图中的B点(现实生活中表现为仅按青苗补助费等费用补贴)。但B点是极其不稳定的,因为受损的村民不可能接受这一状态,政府需要通过补偿款转移支付、社会保障支持或其他方式,将一般城市收益的超额部分转移回城中村村民手中,以增进社会的福利,使得全社会的效用最大化。这一过程即表现为由B点向C点的转移(图2)。

图2 城中村改造的利益均衡模型Fig.2 A model of benefit equilibrium in urban village reconstruction

由于城中村改造带来的负外部性减少,城市的各项组织机能完整性增强,带来整个社会的经济总产出增加,因此,随着城中村产权结构的调整,社会经济总产出曲线外移,即由A点所在的L1转移至B点所在的L2,社会生产力到达一个新的高度。

由于效用无差异曲线受到的影响要素较多,诸如来自社会公平、环境效应、舒适感、社会保障等诸多要素,判断无差异曲线的准确移动并不容易。图中给出的是社会效用无差异曲线在城中村改造中常常出现的一种情况,结合图形的分析可以得出相关的效用走向。原始产权结构下的A点所在的效用无差异曲线U1为改造前的效用,改造发生中的B点对应的社会效用为U2,财富的短期集中以及收入效应使得我们有理由相信U2并不一定高于U1,城中村改造后短期内社会总体福利下降,但在政府的主导下,会通过赔偿款支付、社会保障增加等一系列措施使得B点向C点移动,即在同样的生产力水平下,社会整体效用最大化。

城中村改造主要依靠政府推动。首先,政府希望发生的产权结构变动使得利益均衡点开始发生移动,由A点至B点,其中政府需要制定相关交易的制度,此为政府的成本之一。其次,政府通过转移支付使得B点向C点移动。对政府来说,准确估计并支付由B到C的交易费用是困难的,在实际的支付过程中,还会出现信息不对称、腐败等导致交易费用增加的行为[19-20]。

3.3 终点C的情形

由于C点是最终的利益均衡点,比较初始点A与终点C的情形,可以得到城中村村民与一般城市居民改造前后的最终收益变化。由于社会无差异曲线的复杂性,相关主体的改造前后收益可能产生有别于上一节中经典模式的多种情况(图3)。

图3 C点的3种不同情形Fig.3 Three different situations of point C

图3a表示的是如上一节所述的经典情形,即城中村改造之后,城中村村民的利益与一般城市居民的经济收益同时增加,C点的社会经济总产出和效用水平均高于原先的A点。这是改造之后最愿意看到的结果,即双方的经济收益都增加。当这种情形出现后,就认为改造达到了良好的效果。

图3b表示的是城中村改造之后村民的收益减少,一般城市居民的经济收益增加,但由于这种改造改变了原先不合理的土地利润分配,因此,城中村改造使得社会总福利还是增加了。社会总产出、社会总福利与市民利益均增加,但村民利益受损,这种预计结果的出现明显会使得村民改造的积极性受损,影响到改造的进程。

图3c表示城中村改造后村民的收益增加,但一般城市居民的收益减少。这一现象的解释比较困难,考虑到由于城市近郊土地兼并在法律上更加可行,城市建设摊大饼、交通拥堵、空气污染等问题可能加剧,从长远看,缺乏远见的规模扩张可能反而导致城市居民的经济收益下降,因而福利效用处于降低的状态。因此,这一现象可能是经济政策长期影响的结果。此外,有一部分城中村改造以后,在村内享受到廉价住房的城市租客们不得不到更贵租金的地方租房,也反映出这一部分人群的利益受损。

城中村改造后的利益均衡可能产生多种情况,城中村村民与一般城市居民的经济收益分配可能是此消彼长的关系,也可能是共同增长的关系。由于城中村改造带来的社会经济总产出增加了,这2个利益集团可以分配的土地经济收益总量也增加,因此,同向经济收益递增是可能的。

3.4 促进新均衡的动力机制

改造后,村民和市民的利益可能是同增的关系也可能是此消彼长的关系。一旦发生此消彼长的情况,城中村的改造就很难推进,为此,政府需要采取措施推动新均衡的产生。本研究认为城中村改造应从以下2个方面着手,以形成推动社会总产出和总效用扩大的动力机制:一是要利用各种合理手段扩大总产出曲线,通过蛋糕的做大,确保参与改造的各方获得预期利益收入;二是交易过程中尽量减少不必要的政府参与,以降低改造的交易成本,实现产权置换与利益分配之间的透明移动。

3.4.1 政府通过控制要素影响总产出曲线,提升改造动力。由于政府是交易制度的制定者和执行者,政府可以通过控制规划要素影响社会经济总产出的生产性边界,从而实现B与C的尽量接近,减少交易成本。通过经济总产出的增加,调节利益的分配,从而减少政府的参与。在实际中,这一措施表现为政府采取提高容积率等方式,使得城中村改造具备市场动力。依据模型变动,原来的社会生产曲线为L2,通过政府对城中村改造后土地使用条件的放宽,一般城市居民经营土地获得的收益会相应地增加,整个社会的生产产出为L2*,L2*与原均衡点所在的效用曲线U3相交于C*点,表示只需要由B点转移至C*点就可以获得与原来C点相同的社会效用值。因此,政府通过影响社会经济产出的生产边界,缩短了B与C之间的距离,从而减少了政府的参与,降低了交易费用(图4)。

图4 扩大生产边界对模型的影响Fig.4 Impact of expanding productive boundary

3.4.2 农村建设用地可流转的情形下,减少不必要的政府参与,降低交易成本。由A到C的过程实际上是政府在已经完成了土地产权转移之后进行的价值分配活动,这是一项需要耗费巨大人力、物力的事情。政府在引导过程中的作用表现为两方面:一是政府组织确定产权定义成本、协商成本、测量运营管理成本和实施成本等;二是政府为促进利益合理分配制定土地超额利润转移比率、社会安置成本等。其中,第一部分的成本确定政府必须参与,第二部分在新的政策条件下完全可以交由市场掌控。在新的农村建设用地流转政策下,农村建设用地有专门的产权交易所,城中村居民进行的产权更替有价可查,有案可比,城中村居民与对应开发的土地所有者之间直接进行产权交易,将使得交易成本降低。

4 实证检验

根据深圳市政府有关调查资料显示,深圳市共有以行政村为单位的城中村320个,其中特区内91个。城中村内除有常住人口32.7万人口外,还有469.4万的暂住人口,约占全市流动人口的一半。根据城中村调查相关数据,全市城中村已建设用地中,仅私房区的占地面积就约为93.49 km2,其中特区内8 km2,特区外85.49 km2,私房总建筑量约10 561万m2。特区内城中村几乎没有工业,已建设用地绝大部分为私房,特区外集体物业和工业用地比例略高于私房用地,估计城中村已经建设用地的面积在180~200 km2。以深圳市土地总面积1 953 km2计算,城中村面积几乎占到整个深圳市域面积的10%。近年来,随着深圳市增量建设用地规模逐渐缩小,开发存量、深度挖潜成为城市建设用地的主要来源,以城中村改造为主导的旧城改造成为城市发展用地的主要来源。

4.1 深圳岗厦河园旧村改造

深圳市福田中心区岗厦河园旧村的改造是近年来市政府、开发商和村民共同参与的一个典型案例。该片区地处深圳市中心区的东南角,紧邻深南大道、水晶岛和市民中心,是深圳市最重要的行政、商业和文化中心。片区位于深圳中心区东南侧,北临深南大道,南至福华三路,东西分别临近彩田路和金田路,是深圳市中心区内仅存的城中村。根据深圳市国土部门有关调查资料显示,岗厦河园旧村占地面积约20.2万m2,可建设用地15.16万m2,现状建筑面积52.5万m2,现状净容积率2.3。居住人口6.8万,其中户籍人口1 153人,常住人口与暂住人口之比为1∶34。片区现有建筑552栋,其中私宅478栋,主要以村民自建住宅为主,均为3~8层的多层民宅。

在该项目的改造前期,深圳市福田区政府已经邀请专人论证,从福田区的人口经济状况、土地及经济利用现状等基础资料中,选取岗厦周边产业类型、周边廉租屋状况、基准地价水平、村民改造意愿、政府认知、影响力水平等16个因子进行加权打分评价,认为岗厦的改造时机已经或接近成熟。该论证成果是政府进行岗厦城中村改造的直接动因。

在该项目改造的过程中,政府吸引社会各界资源,对城中村的基础资料及信息进行全面的搜集,以减少在改造过程中可能发生的新增成本。通过对包括万科、中海、金地等众多地产商的访谈得知,要吸引开发商参与城中村的改造,至少需要超过15%~20%的毛利率,且现状容积率应控制在2.0以下,若超过3.0则基本无法改造。针对开发商抱怨的改造前后容积率差距太小的情况,政府做出了相应的调整,及时对相关规划进行了修改,以使该项目在市场层面具备可操作性。改造的过程中,政府组织力量详细论证了改造中可能存在的风险、对这些风险的控制能力以及相关保障措施,并针对改造中的开发主体确定、安置方式、拆赔比、容积率等做出了详细的决策决议。在此基础上推动了改造(表2)。

表2 政府补贴的几种方案Tab.2 Several planations of the government subsidies

岗厦村改造后,建成占地面积7.2万m2的城市综合体,其中包括建筑面积30万m2的购物中心、6万m2的酒店和14万m2的公寓。建筑群错落有致,色调和谐,格调高雅,成为深圳最具标志性的城市综合体。根据深圳市国土部门有关调查数据显示,在改造后的岗厦片区,住宅用地比例34%,商业用地比例30%,办公用地比例33%,公共配套设施用地3%,土地利用结构进一步合理。新建住宅的建筑面积为23万m2,按照每户480 m2赔偿,全部用于补偿本地区户籍人口,区内人口也因此由6.8万人减少至7 000人,规划饱和居住人口1万人,进一步疏散了中心区人口。通过合理的赔偿和经营策略,提高商业面积赔偿,使村民在城市生活中能够参与更高层次的经济活动,改造后的商业建筑总面积也达到20.5万m2(表3)。

表3 改造前后的用地情况对比及驱动因素分析Tab.3 Comparision of landuse before&after reconstruction and the driving factor analysis

4.2 促进新均衡的动力机制

在岗厦河园旧村的改造过程中,政府的主要功能是利用各种规划和管理手段调整土地利用效率和利用结构,实现土地总效益的增加。通过开发商与村民协商的方式,实现了利益的合理分配。

一是通过容积率调整改变总产出曲线。旧城改造按照1∶1的拆赔比显然很难满足重建成本,因此,必须通过调整规划容积率等方式,加大土地的投资以实现更高的总收益,满足多方分配的需求。在城中村改造的过程中,政府根据各方意见,及时调整了规划容积率限制,实现了土地总产出曲线的外移。

二是通过调整用地结构实现土地功能性增值,从而使得总产出曲线外移。城中村的发展很大程度上受益于城市化的外部性效益带来的增值,但随着城中村内部环境的破败,这种城市化的外部性增值逐步被消耗殆尽,通过土地利用更新而实现的功能性增值成为城中村改造的核心动力。由于把土地这块蛋糕做得更大,城中村村民和其他利益集团都可以分享到更大的成果,因此多方利益都会获得保障并增值。

5 结论与讨论

城中村改造实质上是产权结构的转换以及由此带来的利益重新分配问题。通过构建模型,可以看出,城中村改造将带来城市经济产出和社会福利效用的增加,但反映城中村村民利益的土地经济收益和一般城市市民利益的土地经济收益却不一定是同向增加。改造后,村民和市民的利益可能是同增的关系也可能是此消彼长的关系。一旦发生此消彼长的情况,城中村的改造就很难推进,为此,政府需要采取手段推动新均衡的产生。政府通过控制要素影响总产出曲线,或是在农村建设用地产权流转的基础上降低政府参与度以降低交易成本,都是不错的选择。结合深圳市岗厦河园旧村的改造项目可以看出,政府通过增加容积率、进行土地功能置换、促进土地合理利用等方式实现了改造后土地的功能性增值,增加了改造各方的积极性。改造过程中政府引导、开放商投资、村民以股份公司的形式议价的方式,有效避免了协商过程中的信息不对称等问题,降低了交易成本。

[1]马广钦,巴明廷.城市化进程中的都市村庄改造和现代化建设——以郑州市为例[J].地域研究与开发,2005,24(2):42-46.

[2]高峰,董晓峰,候典安,等.国内城中村研究综述[J].现代城市研究,2006(7):20-24.

[3]敬东.“城市里的乡村”研究报告——经济发达地区城市中心区农村城市化进程的对策[J].规划研究,1999,23(9):8-14.

[4]程家龙.深圳特区城中村改造开发模式研究[J].城市规划汇刊,2003(3):57-60.

[5]李俊夫.城中村的改造[M].北京:科学出版社,2004.

[6]闫小培,魏立华,周锐波.快速城市化地区城乡关系协调研究——以广州市“城中村”改造为例[J].城市规划,2004,28(3):30-38.

[7]喻燕,胡高原.“城中村”土地流转模式研究——以武汉市为例[J].国土资源科技管理,2006(5):52-56.

[8]运迎霞,常玮.博弈·和谐·共赢——“城中村”改造经验借鉴及其策略研究[J].城市规划设计,2006(3):64-69.

[9]谢青,苏振铎,岳亮.基于土地增值的城中村改造利益分配研究[J].宁夏社会科学,2006(5):33-35.

[10]朱洪波.土地开发中的利益博弈与均衡[J].新疆社科论坛,2006(2):66-70.

[11]何元斌,林泉.城中村改造中的主体利益分析与应对措施——基于土地发展权视角[J].地域研究与开发,2012,31(4):124-127.

[12]张侠,赵德义,朱晓东,等.城中村改造中的利益关系分析与应对[J].经济地理,2006,26(3):496-499.

[13]吴智刚,周素红.城中村改造:政府、城市与村民利益的统一——以广州市文冲城中村为例[J].城市经济,2005,12(2):48-53.

[14]田莉.从国际经验看城市土地增值收益管理[J].国外城市规划,2004,19(6):8-13.

[15]赵静,闫小培.城中村非正规住房的形成机理与管治——以深圳市为例[J].地域研究与开发,2012,31(4):86-90.

[16]仝德.深圳特区城中村居住空间特征及驱动机制研究[D].深圳:北京大学深圳研究生院,2008:87-88.

[17]张京祥,赵伟.二元规制环境中城中村发展及其意义的分析[J].城市规划,2007,31(1):63-67.

[18]Barber B.Social Stratification:A Comparative Analysis of Structure and Process[M].New York:Harcourt and Brace,1957:18-20.

[19]Brueckner J.A Dynamic Model of Housing Production[J].Journal of Urban Economics,1981,10(1):1-14.

[20]North D.Institutional Change and Economic Growth[J].Journal of Economic History,1971,31(1):118-125.