交通伤害2874例流行病学特征分析

陶贤洲 王佐

摘要 目的:探讨安徽肥西县交通伤害发生的特点和规律,为开展交通伤害预防与控制提供科学依据。方法:采用分层随机整群抽样方法随机抽取肥西县县级综合医院、乡镇中心卫生院、乡镇普通卫生院各1所,研究这3所医院2012年1月1日-12月31日就诊的所有初诊交通伤害患者。结果:共报告全年累计收集交通伤害2874例,男1677例(58.35%),女1197例(41.65%);交通事故中以中青年为主,21~50岁年龄段的人群58.36%;交通伤害中部位分布排名居前4位的是下肢(28.98%)、头部(24.91%)、多部位(17.22%)、上肢(14.33%);交通伤害地点绝大部分以公路/街道为主(95.37%),其次依次为公共居住场所(2.47%)、家中(0.63%)、农场/农田(0.49%);交通伤害发生时,以驾乘交通工具为主(81.97%),其次为休闲活动(15.24%)、有偿工作(2.05%)。结论:交通伤害为本地区严重的公共卫生问题,是危害本地区居民健康和生命的主要危险因素,政府部门应采取有效的措施进行干预,包括加强对机动车及非机动车的管理,提高交通安全意识,有效预防交通伤害发生。

关键词 交通伤害;伤害监测;流行病学

安徽省肥西县于2003年底被卫生部指定为全国伤害监测系统中的一个监测县。本文对肥西县2012年1月1日-12月31日的监测资料进行分析,以期望对本地区的交通伤害发生的特点以及规律进行一个较为详细的把握,同时也为交通伤害预防控制策略等政策法规的制定提供一个较为真实的科学依据。

资料与方法

采用分层随机整群抽样,分别抽取肥西县县级综合医院、乡镇中心卫生院、乡镇普通卫生院各1所,2012年1月1日-12月31日就诊的所有初诊交通伤害患者为调查对象,共2874例。

调查方法:采用中国疾病预防控制中心慢病中心制定的《全国伤害监测报告卡》,调查内容包括:人口学特征,伤害发生时间、地点,发生时的活动,发生原因,伤害意图、性质、部位、严重程度及结局等。

统计学方法:采用中国疾病预防控制中心提供的《全国伤害监测信息管理系统软件》录入和建立数据库,利用SPSS 18.0软件进行统计分析,统计描述采用构成比和相对比,不同构成比的比较用x2检验。

结果

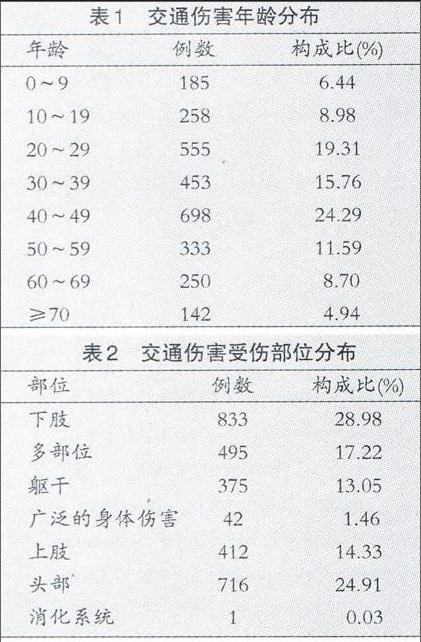

伤害对象人群分布:共纳入对象2874例,男1677例(58.35%),女1197例(41.65%)。21~50岁年龄段的人群占58.36%,41~50岁年龄段的人群所占比例最高(24.29%)。文化程度分布以初中生为主(46.10%),见表1。

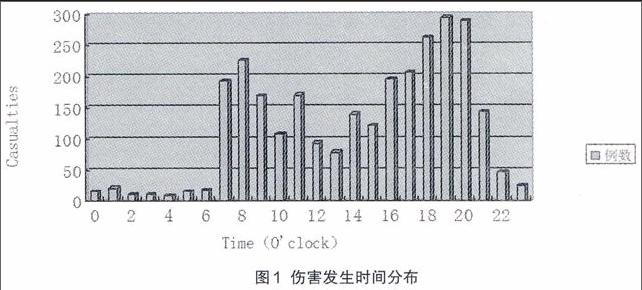

交通伤害发生的时间分布:伤害发生时间分布呈现2个高峰,分别是上午7:00~9:00(20.39%)和下午18:00~20:00(29.40%)。这两个时间段是上下班的高峰和天色渐黑的转换时,见图1。

交通伤害受伤部位分布:交通伤害中部位分布排名居前4位的是下肢(28.98%)、头部(24.91%)、多部位(17.22%)、上肢(14.33%),见表2。

交通伤害地点分布:交通伤害地点绝大部分以公路/街道为主(95.37%),其次依次为公共居住场所(2.47%)、家中(0.63%)、农场侬田(0.49%)。

交通伤害发生时活动分布:交通伤害发生时,以驾乘交通工具为主(81.97%),其次为休闲活动(15.24%)、有偿工作(2.05%)。其中死亡人群15例,73.33%因驾乘交通工具引起。

讨论

随着经济的飞速发展,人们出行的工具逐渐多样化,与之相对应的基础设施建设并没有跟随着此步伐飞速地发展且人们的交通安全意识相对滞后,这三者之间的矛盾就导致各种交通事故发生的频率逐年增加。

本研究显示,交通伤害21~51岁年龄段占了伤害总数的58.36%。其主要原因可能与这部分人群正处于工作阶段,外出活动频繁,其更容易暴露于交通高危环境。伤害发生时间分布呈现两个高峰,7:00-9:00(20.39%)和18:00-20:00(29.40%)。这两个时间段是上下班的高峰和天色渐黑的转换时,因而伤害发生的几率就大。

交通事故中躯体受伤部位最常见于下肢和头部,这与黄强等人的研究的结果基本相符合。交通伤害躯体分布特点对机动车辆的安全防护设计有很强的指导意义,能够在发生交通事故时最有效地减轻伤害的发生。

交通伤害以驾乘交通工具及公路/街道为主,机动车交通事故引起的伤害程度远大于非机动车交通事故引起的伤害,因此,要加强对机动车的管理,提高驾驶执照的发放标准,加强交通执法力度,减少道路交通伤害事件的发生。