基于SCP模型的公立医院绩效管理转型分析

□王慧卿WANG Hui-qing

公立医院绩效管理的问题

绩效管理是公立医院管理的重要组成部分,对促进医院建设起到一定的推动作用,是医院生存发展的保证。在事业单位改革背景下,公立医院偏重编制管理、职称管理的绩效管理思路受到挑战。

1.编制调整的滞后性。我国现行综合医院人员编制标准,是根据国务院1978年公布的《综合医院组织编制原则实行草案》制定的,时隔30多年,现已不能适应医院的实际需要[1]。大多数公立医院实际人员数量远多于核定的编制数,医院往往会采取编制外聘用的手段来变通处理[2],但由于身份差别,绩效管理公平性受到挑战。随着体制内编制因素迅速弱化,医院绩效管理需要找到更适合的岗位分类考核方案。

2.重职称、轻视岗位的问题。人力资源管理的基础是岗位,专业技术评定的结果是职称。医院是高知识水平行业,从业人员非常重视职称而容易忽视岗位职责。现有职称体系与岗位主要职责未能完全对应,而且“目前医务人员的职称评定主要考核科研成果、论文等,体现在知识创新方面,导致了一部分医务人员片面追求科研产出,忽略了临床工作,与公立医院的主要职责相背离”[3]。有学者提出公立医院应当评聘分离,职称只是上岗的资格条件;从业人员被聘用到相应岗位上后,才能享受相应的岗位工资[4]。

基于SCP模型分析公立医院绩效管理的外部环境、内部管理、实际考核行为的变化

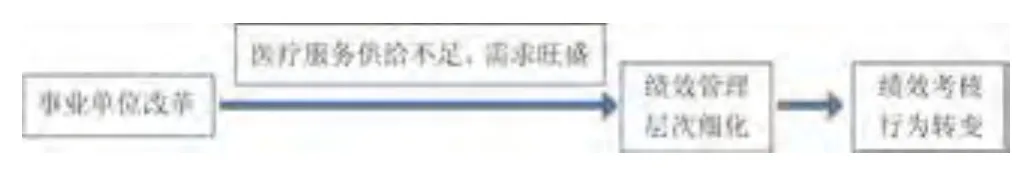

结构-行为-绩效(structure-conduct-performance,SCP)模型是由美国哈佛大学产业经济学权威Bain、Scherer等人建立的,该模型认为市场结构决定经营主体的行为,而经营主体的行为又决定了其经济绩效,它提供了一个既能深入具体环节,又有系统逻辑体系的产业分析框架。本文基于SCP模型分析公立医院绩效管理的外部环境、内部绩效管理、实际考核行为的变化情况。

1.外部环境变化。近十年来,公立医院的外部制度环境与政策环境一直在发生变化。国家政策的着力点在于“岗位”与“编制”。起初,改革的思路是在控制编制总量的基础上,加强岗位分类管理。2006年,原人事部发布《事业单位岗位设置管理试行办法》,开始试行事业单位岗位设置管理制度。根据国务院决议,从2010年起事业单位应实施绩效工资,即改革公立医院现有的收入分配制度,建立基于岗位绩效考核的薪酬管理体系,以调动医务人员的积极性与创造力。

近期,改革的重点转变为“去编制化”。党的十八大报告提出“严格控制机构编制”后,势必使事业单位改革加速。2015年,中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅印发《关于创新事业单位管理加快分类推进事业单位改革的意见》的通知中提出,北京市现有高等学校、公立医院等,保留其事业单位性质,但将探索其不再纳入编制管理,对现有编内人员实行实名统计,随自然减员逐步收回编制。特别是,今后工勤岗位和专业技术岗位中的辅助业务岗位将采取政府购买服务方式或实行人员额度管理。

母玉清对国内医院绩效管理进行了文献研究,发现2007年前相关研究很少,2007年医院管理活动年推动学界研究和发表了12篇医疗机构绩效管理方面的文献;2009年伴随着新医改提出实行以服务质量及岗位工作量为主的综合绩效考核和岗位绩效工资制度,文献发表数量增加到21篇[5]。我国公立医院作为公益性事业单位,国家制度政策的设计对医院的管理结构产生直接影响,进而改变医院的管理行为,包括绩效管理。

2.内部绩效管理变化。我国公立医院主要从三个层面(整体评价、财务成本、工作量)解决内部绩效管理问题,这三个层面体现出从组织层次绩效管理向岗位层面绩效管理变化的趋势。

2.1 整体评价层面。我国《三级综合医院评审标准》要求对医院的绩效评价侧重于服务量、服务质量、患者负担等方面。公立医院绩效指标体系的设计应遵循以下原则:突出社会效益导向、兼顾经济效益成果、简单、可操作性强[6]。在这个原则下,很多学者都提出不同的绩效管理框架。杜书伟综合使用文献分析法、专家咨询法、数据包络分析法、层次分析法、比率分析法和随机前沿模型法对全国20所大型公立医院2006-2008年的运行情况进行了研究,最终设计了包括6个一级维度的医院绩效管理指标体系,分别是资源配置、业务水平、财务状况、学术水平、发展能力和综合满意评价[7]。

从整体评价层面设计绩效管理体系是比较专业的做法,但是这种方法对于管理基础要求比较高,涉及部门比较多,对数据采集和数据处理的能力要求也很高。

2.2 财务成本层面。目前大部分公立医院所执行的绩效分配制度,实际上是“按收支结余额提取和工作量提取的绩效工资为主、综合考评为辅的分配方式,收支结余额的计算方法采取不完全成本计算”[8]。具体操作时,先统计全院可发放的绩效工资总额和人数,以计算全院人均额;再按不同科室岗位的等级计算出科室绩效工资基数,结合医院其他绩效考核层面指标的评分结果,得出科室绩效工资;科室再按照岗位系数计算出每一个岗位的绩效工资。

从财务成本管理层面设计绩效管理体系,是一种便捷的操作方法,但是这种方法的使用并不能改善医院的绩效表现,仅仅是找到了一种绩效奖金分配的方法。

2.3 工作量层面。工作量不仅指数量,也包含质量。岗位责任及工作质量的客观测量比较困难,但工作量的数量测量和评价相对容易,然而医疗工作是不同于其他行业的特殊工作,其工作量不能简单以工作时长或治疗患者的数量来计量[9]。

工作量评价方法是医院系统内公认比较公平的方法,并不断产生和丰富相关的考核方法。

3.实际绩效考核行为转变。伴随着事业单位改革和公立医院收入分配制度改革,公立医院的绩效考核行为也在发生转型。

3.1 大量借用企业绩效管理工具实现绩效管理。医院在不断借用企业的绩效管理工具来提高绩效管理,翟树悦跟踪了美国的研究成果,提出处于激烈变化环境当中的美国卫生保健业正在应用企业的管理模式来提高绩效[10]。何雅静等以“公立医院”、“绩效” 和“绩效考核方法” 为关键词检索了中国知网和万方的数据库,经过对142篇文献的筛选和研究,总结了各类文献中涉及的绩效考核方法达七八种之多,其中常用的是与企业类似的KPI、PBC、360度评价[11]。国内很多医院都借鉴企业管理中经常使用的关键绩效指标方法(KPI),构建符合自身发展的医院绩效评价指标体系[12]。

3.2 科室绩效管理向岗位绩效管理转型。我国公立医院的绩效管理多数存在医院整体、科室和岗位绩效三个层面,但科室绩效评价是整个绩效体系的核心环节,其首要原因在于“我国医院管理长期实行院、科两级负责制,科室成为管理的最小行政单位,使得以科室为主体的绩效评价成为可能。”[13]其次,因为不同科室之间业务内容难于比较,其岗位就更难比较了。在目前的管理实践中,除去职称这杆“标尺”,很难在医生岗位、护理岗位、医技岗位之间、或者某一个医生岗位与某一个医技岗位之间进行岗位等级差异比较或薪资差异比较。

但也有很多学者分析主要是“由各类服务计量单位的不一致”造成岗位之间难于比较。他们认为如果在“以经济效益为导向的院科两级核算制度”中,可以以货币来计量;或在“以服务为导向的院科两级核算制度”中,可以思考“多少门诊人次才抵得上一个手术人次”之类的问题,就可以“把每门急诊、住院、手术服务人次奖金的计量单位由元更改为点,从而设定基准年每门急诊、住院、手术服务人次的价值点数”,之后就可以依据统一的度量单位“点”来进行跨科室比较了[14]。中日友好医院的科室绩效工资计算方法比较值得借鉴,其不是采用从医院总体财务成本分拆到科室的设计思路,而是直接从岗位绩效基准出发进行设计,一般临床科室绩效工资= 基准绩效工资×科室人数(或编制数)×目标考核值±质量考核款+新项目奖励[13]。

最科学的绩效管理方法是先进行工作评价,找到岗位职责、岗位风险、工作复杂程度、任职资格条件,再依据业务量(工作量)、业务技术水平、承担风险责任、管理能力的价值定位,来核定各岗位的绩效水平[15]。

3.3 借助信息技术开展工作量考核。我国公立医院的绩效管理开始在信息技术的支撑下,大量采集医疗服务数据进行工作量考核。医院经常选择的工作量指标包括:门急诊人数、出院人数、出院者占用床日数、手术例数等。医院综合考虑各个科室历史工作量情况、各个科室差异性,调整测算每种工作量指标在不同科室的价值[16]。杨颖彦提出不是按照科室工作量而是按照病房工作量来考核,核心策略是将“通过HIS系统及病案管理系统导出当月出院已结算全部病人的病种疾病分类与诊治方式,按社保局公布的《住院病种分值库》中的病种疾病分类与诊治方式,核算出每个病种每个诊治方式的住院病种分值”,从而“汇总出各病房的住院病种总分值”,这是一个完全避免从科室视角考虑问题而是巧妙借用卫生管理部门对病种的评分赋值来进行病房工作量考核的方法[17]。

北京军区总医院的绩效考核分为院、科、组、岗四级,在信息系统“军卫一号”的支撑下,支持考核全院收入、支出、工作数质量和效益等198个相关指标、科室内152个相关指标、组内25个相关指标、个人52个相关指标的完成情况[18]。这种方法采集了医疗过程中的大量数据,达到对数据的精细管理。

孙永国、戚莉莉和尹爱田借鉴了哈佛大学公共卫生学院的萧庆伦教授和他的团队在20世纪80年代末至90年代初提出了以资源为基础的相对价值比率(resource-based relative value scale, RBRVS)模型,基于我国医疗服务的支付方式是按项目付费这个前提,从工作时间、脑力付出、体力付出、医疗风险4个维度对医疗服务项目设定其相对价值,相关数据需要从HIS系统中采集,进而得出医生医疗服务工作量[19]。

结论和建议

1.模型结论。事业单位改革带来编制、岗位、薪酬改革,对医院管理是重要的外部冲击。政府推动“去编制化”,推动岗位管理和薪酬管理向市场化靠近。同时公立医院必须关注公益性,其“收入”和“成本”不能完全由货币体现。

外部市场对于医疗服务的需求不断增加,而我国目前优质医疗服务的供给相对不足。由于政府干预,市场结构中的“供给不足”、“需求旺盛”并没有造成医疗服务价格上升到自由市场竞争状态的水平。

按照经济学一般规律,这种价格管制反过来会强化“供给不足”,医院存在降低医疗服务数量或者质量的动力;在这种背景下,政府推动公立医院改革,促进了医院细化绩效管理、不断调整多个层面的绩效管理,大量借用企业的绩效管理方式,转变绩效考核行为。换句话说,由于医疗服务是一种公共品,所以促使政府不仅干预了医疗服务的价格,而且部分管控了提供医疗服务的考核方式。

2.政策建议。考虑医疗服务的公共品属性,其相关制度设计往往是自上而下的。设计公立医院绩效管理,也应当对事业单位改革这一宏观政策进行战略分解,而不是简单基于医疗服务供求考量。

基于SCP模型的分析视角可以有效整合综合评估、财务成本评估、工作量评估等常见方法,甚至可以进一步综合考虑医院的工作质量指标、工作效率指标、经济财务指标、医院发展、医院管理、患者等指标。整合的指标体系将能够覆盖院级、科室级、岗位等级的考核指标,帮助公立医院建立符合自身需求的绩效管理体系。

在事业单位转型的背景下,SCP模型提供了一个更加综合的视角,不仅涉及外部环境的变化因素,也在管理层次、管理结构上整合了常见的财务成本或者岗位绩效方法,切实将考核落实到岗位上。

当然,这种从SCP模型出发建立的绩效管理体系,必然对管理基础、管理流程、数据采集和处理机制要求较高,同时必须处理好医院从业人员积极参与全员考核的问题。

1 吴凤英,朱伟,尹长文.对现阶段医院编制工作的思考[J].中国医院,2009,13(7):51-52

2 李淅,娄坤,屈锡华,等.公立医院岗位设置管理工作问题分析及对策[J].医学信息,2011,24(9):14-15

3 向前,邹俐爱,王前.公立医院实行岗位绩效工资制度的难点和思考[J].中国卫生经济,2011,30(3):68

4 谢蕾,伍林生.公立医院绩效考核与绩效工资改革的难点及对策[J].重庆医学,2011,40(6):616-617,619

5 母玉清,蒲川.我国医疗机构绩效管理历程的文献研究[J].重庆医学,2013,42(4):472-473,475

6 汪丽娟,李士雪.医院绩效评价指标体系研究[J].卫生软科学,2007,21(1):17-19

7 杜书伟.公立医院绩效考核与管理研究探析[J].中国卫生经济,2010,29(3):75-77

8 李志兰.浅谈三甲医院内部绩效管理[J].财务与会计,2013,(6):57-58

9 李玲.公立医院建立岗位绩效与薪酬体系的探讨[J].广西社会科学,2010,(8):51-54

10 翟树悦,吴健,陈恒年,等.国外医疗机构实施绩效管理实例分析[J].中国医院管理,2004,24(4):24-27

11 何雅静,吴思洋,孙静.公立医院绩效考核方法研究[J].中国卫生经济,2013,32(6):79-81

12 汪耘,何雅静,李瑞波,等.三甲医院绩效评价指标体系构建研究[J].中国卫生统计,2013,30(4):543-545,548

13 陈校云,郭泽布,杨霆,等.基于科室绩效评价的医院奖金分配系统变革[J].中华医院管理杂志,2004,20(10):631-633

14 岑珏,李磊,金超,等.医院工作量换算和奖金计算问题的方法:价值点数法[J].中国医院管理,2014,34(8):8-9

15 孟令芸,李士雪,张英杰,等.现代医院的薪酬管理体系探讨[J].中国卫生事业管理,2009,(4):235-237

16 肖德贵,王薇.基于成本核算与质量考核基础上的薪酬组合策略[J].中国医院,2008,12(8):21-22

17 杨颖彦.运用“住院病种分值”工作量指标考核病房的绩效工资[J].中国卫生经济,2013,32(5):79-80

18 姜福康,高录涛,王军.实施绩效管理 推动医院快速可持续发展[J].中国卫生经济,2009,28(5):54-56

19 孙永国,戚莉莉,尹爱田.基于层次分析法的医生工作量的测算研究[J].中国卫生经济,2014,33(1):39-41