模块化动态制约:建立和推进一种新型领导权力制约机制之构想

(南京信息工程大学,江苏南京 210044)

重大决策是公权力的一种极为重要的表现形式,它不仅关系到公共管理目标的实现和公共政策的顺利执行,也深刻地影响着政府治理的长期效果。领导者在决策中滥用权力或失职渎职,不仅会导致决策的失误和失败,还极易滋生各种权力寻租性腐败。由于部分领导者缺乏深厚而牢固的法治理念,在决策中具有较大的随意性,所以,“决策拍脑袋、执行拍胸脯、出了问题拍屁股走人”的“三拍”现象并不少见,突出表现在一些地方涌现的标志性建筑、形象工程,不仅造成了财政压力,也损害了广大人民群众的利益。例如,南京市原市长季建业主导投资180亿元的全城雨污分流工程,既没咨询专家意见也没开过市民听证会就匆匆上马而成为众矢之的[1]。可见,对领导权力进行制约是重大决策科学化的一个重要保障条件。

目前国内学界对重大决策领导权力制约的研究主要集中在“社会稳定风险”评估方面,如构建重大决策社会稳定风险评估机制的多元主体评估模式、健全重大决策社会稳定风险评估的立法思路、重大决策社会稳定风险评估的内容与方法等[2]。这些研究表现为一种“决策前阶段”的预防性权力制约视角,而对“决策中”“决策后”的领导权力制约关注不足。因此,本文基于法定程序与领导责任追究,从政策文本、政策工具及整个决策过程出发,提出关于建立与推进一种以“模块化动态制约”为特征的新型领导权力制约机制的构想。

1 文本与工具:新型领导权力制约机制的构建依据

制约机制是对领导决策权力制约的必要手段,近年来的政策文本与权力制约政策工具可以为此提供充实的构建依据。

1.1 领导权力制约的政策文本解读

自十八大以来,多个政策文本对领导决策权力制约提出了明确而具体的要求。十八大报告就“建立健全权力运行制约和监督体系”提出:“要确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调,确保国家机关按照法定权限和程序行使权力。坚持科学决策、民主决策、依法决策,健全决策机制和程序,发挥思想库作用,建立决策问责和纠错制度。”[3]28-29这从机制与程序两个层面提出了制约权力、确保权力正确运行的基本思路。

十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》再一次提出了对重大决策中领导权力进行制约的多项措施,如“各级政府重大决策出台前向本级人大报告”、“完善规范性文件、重大决策合法性审查机制”、“健全重大决策社会稳定风险评估机制”等[4]。这些措施进一步从决策程序的层面提出了领导权力制约的基本方法。

十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》就“健全依法决策机制”问题更进一步细化了重大决策中领导权力制约的措施,给领导权力套上了两副“笼头”:一是决策程序的权力制约。要“把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定确定为重大行政决策法定程序,确保决策制度科学、程序正当、过程公开、责任明确。建立行政机关内部重大决策合法性审查机制,未经合法性审查或经审查不合法的,不得提交讨论”。二是决策后果的权力制约。要“建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制,对决策严重失误或者依法应该及时作出决策但久拖不决造成重大损失、恶劣影响的,严格追究行政首长、负有责任的其他领导人员和相关责任人员的法律责任”[5]。这些措施具有显著的操作化特点,为领导权力制约机制从决策程序与决策后果两个维度构建提供了有力的政策支撑。

1.2 领导权力制约的工具箱集成

政策工具(Policy Instruments)是指政府为实现特定政策目标所采用的一系列机制、手段、方法与技术等。多个相互关联工具的组合就构成了政策工具箱(Policy Toolbox)。对于权力的制约,可以运用多种组合工具。经典的权力制约理论主要有权力、权利和道德三个工具[6]:(1)权力工具:以权力制约权力。这是分权制衡理论中的权力制约工具,代表人物主要有亚里斯多德、洛克、孟德斯鸠等,他们主张在立法、行政、司法三权分立的基础上实现平行权力之间的制约与监督。孟德斯鸠曾在《论法的精神》中指出:“要防止滥用权力,就必须以权力约束权力。”[7]154(2)权利工具:以权利制约权力。这是人民主权理论中的权力制约工具,该理论把人民主权与公民权利作为制约政府权力的逻辑基础,如马克思在创立科学社会主义理论时,就充分地肯定了人民主权的历史进步意义;卢梭在论述建立契约式国家时也提出了自己的设想:“全体人民定期集会而成为主权者共同体来决定公共事务,是阻止政府篡权及蜕化倾向的办法。”[8]132-134(3)道德工具:以道德制约权力。这是社会契约理论中的权力制约工具,主要通过制度伦理和契约价值来制约权力。如罗尔斯在《正义论》中聚焦论述了契约道德的观点,他指出:“特别是我的正义论中的契约不是由此进入一个特定的社会,或者采取一种特定的政治形式,而只是要接受某些道德原则。”[9]4

此外,还有一些学者提出通过程序、社会、法制等来制约权力的工具:(1)程序工具:以程序制约权力。程序制约权力是指按照“正当行政程序”来构建一种权力运行秩序,以维护人民的合法权益。英国、美国和法国都对“正当行政程序”有自己的原则和政策,如英国行政法权威学者威廉·韦德认为:“程序不是次要的事情。随着政府权力持续不断地急剧增长,只有依靠程序公正,权力才可能变得让人能容忍。”[10]93(2)社会工具:以社会制约权力。主要代表性学者有托克维尔、罗伯特·达尔等。托克维尔主张通过一个由各种独立的、自主的社团组成的多元化社会对国家权力进行有效的制约,这“需要人们具备丰富的学识和技能,以便在这种环境下组织和维持次级权力,以及在公民都是独立而个人又都是软弱无力的条件下建立既可以反抗暴政又可以维持秩序的自由社团”[11]850。(3)法律工具:以法律制约权力。以法律规范权力的行使是制约权力的一种较为公认的做法,如美国著名法学家博登海默说:“在法律统治的地方,权力的自由行使受到了规则的阻碍,这些规则使掌权者受到一定行为方式的约束。”[12]344

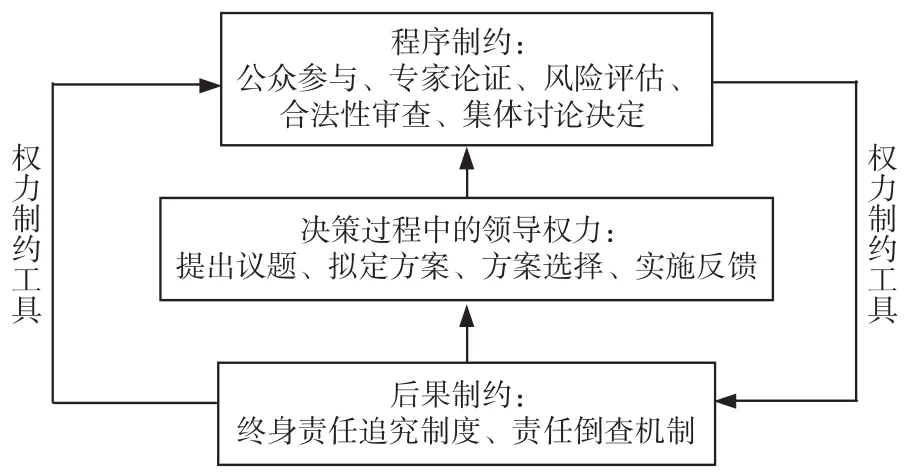

2 模块化动态制约:新型领导权力制约机制的构建过程

上述政策文本对重大决策的领导权力制约体现了决策过程的视角,即通过决策程序和决策后果进行全过程的权力制约;领导权力制约的工具箱则为多种权力制约工具组合运用于决策过程之中提供了技术性视角。根据决策过程权力制约与制约权力工具的运用,可以为重大决策构建一个以“模块化动态制约”为特征的新型领导权力制约机制分析框架(见图1)。

图1 新型领导权力制约机制分析框架

这一新型领导权力制约机制包括重大决策的领导权力程序制约和后果制约两大连续性主模块及七个分模块,同时穿插多个权力制约工具的组合运用,它具有过程性、网络化和动态性的特征。

2.1 领导权力制约的决策过程模式

从决策程序中的领导权力制约到决策后果中的领导权力制约,构成了一个完整的重大决策领导权力制约决策过程模式。这个决策过程既包括决策程序制约中的公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定五大连续环节,也包括决策后果制约中的终身责任追究和责任倒查两个关联性制度设计。这五大环节和两个制度设计构成了两大主模块对运行中的领导决策权力进行动态制约的七个分模块。

决策过程中领导权力制约的五个环节是重大决策的法定程序,缺一不可,它们具有明确的内容要求:(1)公众参与是由重大决策过程的复杂性、行政领导在决策中享有的广泛自由裁量权,以及决策内容与公众生活密切相关和对公众利益影响的广泛性所决定的[13],它要求在重大决策程序中明确公众的参与权,落实听证制度,让各种利益诉求进入决策过程,确保决策的民主性等[14];(2)专家论证就是邀请权威的专家对重大决策进行充分论证,提供专家咨询,增强决策的科学性和技术理性;(3)风险评估是专家论证的进一步细化,它要求行政决策起草机构委托专门研究机构从社会稳定、环境、经济等方面对重大决策进行合理性、可行性和可控性评估,作出风险预测,并制定应对风险的方案;(4)合法性审查是指通过聘请法律顾问和专家参与论证或部门自查,审查的内容包括决策事项是否属于政府法定权限、决策内容是否合法以及起草过程是否符合规定程序等方面[15];(5)集体讨论决定是指在深入调查研究、广泛征求意见的基础上,由各个领导班子成员集体议事,对议题和决策进行集体讨论,充分发表意见,落实民主集中制,在重大决策过程的各个环节中对领导权力进行实时监督与制约。

决策后果中的领导权力制约制度设计主要表现为权责一致:一方面,通过终身责任追究制度对决策所引起的不良后果进行相应的责任追究,不管决策者是在职或是离职退休,都要对其所作出的决策负责;另一方面,通过责任倒查机制落实到具体的责任领导,根据“谁主管、谁负责”的原则,哪一环节出错就由哪一环节的责任主体来负责,将责任具体落实到领导者个人。这一制度设计的要义在于:以后果评估为手段,对领导的决策绩效进行评估,对于绩效不合格、较差的进行决策问责,这将促使风暴式、运动式的问责向常态化的问责转变,迫使领导在决策的每一环节都小心翼翼,不敢擅自越权和滥用权力。

2.2 领导权力制约的网络化内容体系

决策程序的五大环节和决策后果的两个制度设计这七个分模块不是孤立存在的,它们相互联系,相互促进,共同作用于重大决策过程的四个阶段(提出议题、拟定方案、方案抉择和实施反馈),并通过综合运用领导权力制约工具,从而构成一个网络化内容体系(见图2)。

图2 新型领导权力制约机制的网络化内容体系

如图2所示,这种新型领导权力制约机制以一种网络化形式介入到重大决策的四个阶段之中,对领导权力进行网络化制约。例如,公众参与在提出议题阶段发挥知情权、参与权作用,在拟定方案阶段则可以发挥监督权作用,充分体现出民主性;责任倒查机制制度设计则可以倒查到重大决策的四个阶段。这种网络化制约也表现为制约工具在重大决策中对领导权力制约的综合运用、灵活穿插。“权力、权利、道德、程序、社会、法律”这六大权力制约工具既可以运用到重大决策的每个阶段中,也可以单独或组合运用到某一阶段,形成对领导权力网络化制约,使决策领导时刻处于自律与他律的决策环境之中。

领导权力制约的网络化内容体系还表现为权力制约的特性差异:程序制约中的五大连续环节主要偏向于外在的约束,而后果制约中的两个制度设计则明显地偏向于内在的约束。同时,有些制约环节是明显倾向于软监督的,如公众参与、专家论证、风险评估、集体讨论决定等;有些制约环节和制度设计则是明显偏向于硬性监督的,如合法性审查、终身责任追究制、责任倒查机制等。这样,两大制约模块(程序制约、后果制约)构成的五大环节(公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定)与两个制度设计(终身责任追究、责任倒查)相互联系、相互补充,形成一个运用于重大决策四个阶段(提出议题、拟定方案、方案抉择、实施反馈)的整体性、系统性的实时监控与制约领导权力的网络化内容体系。

2.3 领导权力制约的动态运行逻辑

领导决策权力的动态制约机制在理论上是一个层级递进的有机整体:程序制约是对领导决策过程的制约与监督,公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定这五大连续环节对决策议题的提出、方案的拟定、方案的抉择和实施反馈有不同程度的制约与监督作用,唯有经过这五大法定程序才能作出决策,否则视为无效决策。后果评估则是对领导决策绩效的制约与反馈,通过终身责任追究制度和责任倒查机制对领导的决策权力进行规范和制约。程序制约与后果制约双管齐下,层层递进,环环相扣,进行实时监控和动态制约,让领导决策权力始终在法定的范围内行使。

这两大主模块的五大环节与两种制度设计相互联系、相互促进,构成了一个持续发展的动态制约机制,对领导决策权力的行使进行实时的制约与监督,达到制约与监督的常态化:首先,从时序上看,随着重大决策四个阶段的推进,两大主模块的制约环节与制度设计分模块也呈现出一种动态推进的发展过程,“公众参与——合法性审查——终身责任追究——责任倒查机制”,构成了一个持续的领导权力制约过程。这样,重大决策过程中,对领导权力制约不再是集中到“决策前”的风险评估,而是贯穿于整个过程,伴随着决策的始终。其次,从功能上看,两大主模块的制约环节与制度设计分模块对权力制约也是动态递进的,如风险评估是对专家论证的细化与聚焦,责任倒查机制则是对终身责任追究制度的一种操作化制度设计,确保终身追责可以按照程序与制度设计有效地运行。最后,从工具上看,领导权力制约的多个工具也可以动态持续地运用,如运用道德工具,对领导干部进行群众路线与作风建设教育,然后再运用法律工具,对领导干部进行法治理念输入,提高他们依法决策、依法行政的能力。

3 问题与对策:一种动态过程的推进思路

决策过程模式给领导权力制约提供了一个时间序列,网络化内容体系给领导权力制约规定了空间范围,这二者构成了一个领导权力制约的时空场域。这一时空场域是否能够有效地发挥作用,关键取决于领导权力制约的动态运行。因此,动态运行成为推进领导权力制约机制构建的基本切入点。

3.1 领导权力制约不强的问题

从当前的实践场景看,我国重大决策中的领导权力制约在决策程序和决策后果两个方面都突出地存在着领导权力制约不强的问题:

一是决策程序中的过程非连续性。当前的重大决策过于强调社会稳定风险评估,聚焦于“决策前阶段”,对方案决策、实施反馈阶段重视不够。在实践中不按程序决策并不少见,例如,各种征地拆迁、各地的PX项目引发的多起群体性事件的一个重要原因就是决策中对公众参与重视不够,在没有公众充分地参与或完全知情的情况下推行决策,从而引发极大的质疑、不满与怨恨。又如,在专家论证方面,由于现阶段专家均由决策机构聘请或选择,专家论证的独立性受到了限制,所以专家论证的科学性很难保证,突出地表现为不少重大决策中公众参与和专家论证对决策制定的影响力不足,往往是走过场、摆形式,并没有切实采纳到拟定方案之中。在风险评估方面,只强调了环境风险、社会稳定风险和经济风险,并没有对法律风险做过多的要求[16]。再如,在集体讨论决定方面,不少决策往往是形式上的,实质上是“拍脑袋”决策和“一言堂”的产物,其他班子成员就算有发言的机会也不会给予重视,导致法定程序形同虚设,这种领导独断决策的现状不仅不利于决策的制定与实施,也会加大决策的风险。因此,在很多重大决策中,决策程序的五大环节并不是表现为动态连续性,而是顾此失彼、间断性选择程序,出现实践中程序不当的问题。

二是决策后果中的权责关系断裂性。十八届四中全会之前党的重要政策文本中关于领导决策问责的时间长度仅限于“问责与纠错”阶段,而不是“终身”追责。从重大决策实施和影响上看,领导在重大决策中的权责关系表现为两种形式的断裂:(1)领导“乱作为”,滥用权力导致的权责关系断裂。主要是因为过去的政绩考核评价标准往往是考核领导干部的经济GDP,忽视社会、环境、生态等各方面的效益,这会导致领导盲目追求经济的发展而不负社会、环境、生态协调发展的责任,各种“政绩工程”“形象工程”的建设就是这种情形的典型表现。(2)领导“不作为”,权力运行中的失职、渎职导致权责关系断裂。过去的领导问责主要指向现任领导人,对前任缺乏可行的责任倒查机制,这会导致现任与前任的权责关系的不一致,“拍屁股走人”式的决策现象之所以屡见不鲜,主要是由于权责不一致在领导决策中较为普遍地存在。权力运行中的“不作为”实质上是一种决策“亚腐败”,它的危害绝不低于滥用权力“乱作为”式的腐败,它影响着组织活力,危害着组织的运转,导致整个干部队伍缺乏生机和活力,最终导致一个地方经济社会发展的长期落后。

3.2 动态制约的对策思路

要解决上述重大决策存在的过程非连续性和权责关系断裂性的问题,需要强化重大决策中领导权力制约机制“过程模式、网络化体系和动态运行”的内容,以动态制约的思路推进这一新型领导权力制约机制:

一方面,建立连续清单的领导权力动态制约程序。自十八届三中全会提出“推行地方各级政府及其工作部门权力清单制度,依法公开权力运行流程”[4]之后,十八届四中全会进一步提出了“推行政府权力清单制度,坚决消除权力设租寻租空间”[5]。这表明权力清单已成为制约政府权力运行的一个基本的政策性措施。目前,武汉市、宁波市、深圳市龙岗区等进行了富有特色的权力清单制度建设,例如,武汉就率先在全国探索建立了“权力清单”“程序清单”“责任清单”相互配套的“三联单”式的权力运行机制,形成了“清权——用权——制权”三个环节环环紧扣、动态运行的权力清单制度设计[17]。武汉的案例为我们建立“三联单”式的动态权力清单制度提供了框架性范本,在此基础还可以增加一些动态更新的内容:首先,权力清单、程序清单、责任清单这“三联单”的内容不能固定不变,要根据行政环境、服务对象的变化进行定期的动态更新;其次,制定一些配套性法规与措施,细化“三联单”中的权力、程序与责任,使决策领导可以更加便捷地将“三联单”操作化地运用于决策之中;最后,建立与权力清单相适应的、动态更新的“负面清单”,遏制行政领导在重大决策中清单之外的“越权”和“寻租”行为。

另一方面,建立权责一致的责任追究与倒逼机制。解决重大决策中权责关系断裂的问题,可以从两个方面努力:一是追究领导滥用权力导致“失误、错误”决策的责任。首先,把以前“反馈、追责、纠偏”责任机制扩展为“反馈、追责、纠偏、终身追责”机制,给领导决策权力套上终身时空跨度的“紧箍咒”,不管领导是在任,还是退居二线,只要滥用权力决策,就终身无法逃脱罪责,就得为在任时犯的错误付出代价,从而避免“盲目决策”和“胡乱决策”;其次,实行决策领导定期轮岗,也是防止决策权力滥用的一个好方法,如深圳近期通过的《深圳市法治政府建设指标体系》就明确规定“权力集中的部门和岗位拟实行定期轮岗,防止权力滥用”[18]。二是建立权力运行中“不作为”决策倒逼机制。首先,要细化领导问责制度,强化常态化领导责任追究,严惩领导“碌碌无为”的慵懒现象,强化“懒政就是腐败”的要求,防止“久拖不决”的行为,倒逼领导积极地履行决策职责,进行科学决策,服务公众需要;其次,也要建立领导决策鞭策和激励措施,如建立领导责任档案制度,把领导在重大决策中起到的作用和发挥的影响记录在案,具体记录每个步骤和每个环节,作为“永久性记录”,鞭策领导尽职尽责履行决策权力,防治“不作为”。

此外,防止重大决策的过程非连续性和权责关系断裂性问题,还需要动态地组合运用权力制约工具,如把“道德”工具作为制约领导权力的“内功”,使领导在内心里对权力有敬畏感;通过多种外在的约束工具制约领导权力,形成“内外兼施”的领导权力制约态势。

参考文献:

[1]曹溢.“拍脑袋”必须被追责[N].中国纪检监察报,2014-10-28.

[2]张玉磊.多元主体评估模式:重大决策社会稳定风险评估机制的发展方向[J].上海大学学报:社会科学版,2014(6);刘红春.健全重大决策社会稳定风险评估立法的思路[J].领导科学,2014(20);麻宝斌,杜平.重大决策社会稳定风险评估的主题、内容与方法[J].哈尔滨工业大学学报:社会科学版,2014(1).

[3]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗[M].北京:人民出版社,2012.

[4]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[N].人民日报,2013-11-16.

[5]中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定[N].人民日报,2014-10-29.

[6]侯健.三种权力制约机制及其比较[J].复旦学报:社会科学版,2001(3).

[7]孟德斯鸠.论法的精神[M].张雁深,译.北京:商务印书馆,1961.

[8]卢梭.社会契约论[M].何兆武,译.北京:商务印书馆,1980.

[9]罗尔斯.正义论[M].何怀宏,等,译.北京:中国社会科学出版社,1988.

[10]威廉·韦德.行政法[M].徐炳,等,译.北京:中国大百科全书出版社,1997.

[11]托克维尔.美国的民主(下卷)[M].董果良,译.北京:商务印书馆,1997.

[12]埃德加·博登海默.法理学——法哲学及其方法[M].邓正来,姬敬武,译.北京:华夏出版社,1987.

[13]谢张真.论行政决策中的公众参与[J].山东省农业管理干部学院学报,2013(2).

[14]王万华.重大行政决策中的公众参与制度构建[J].中共浙江省委党校学报,2014(5).

[15]王仰文.重大行政决策合法性审查问题研究[J].理论月刊,2012(1).

[16]朱海波.地方政府重大行政决策程序立法及其完善[J].广东社会科学,2013(4).

[17]黄松如.探索建立“三联单”运行机制全面推行权力清单制度[J].中国机构改革与管理,2014(9).

[18]张玮.拟建重大行政决策终身追责制[N].南方日报,2014-11-28.