客车座椅位置对舒适性的影响研究

董明明, 刘伯庚

(北京理工大学 机械与车辆学院,北京 100081)

客车座椅位置对舒适性的影响研究

董明明, 刘伯庚

(北京理工大学 机械与车辆学院,北京 100081)

客车不同位置处座椅的乘坐舒适性存在很大差异,车身后部座椅的乘坐舒适性较差.文中应用半车悬架线性模型,将不同位置座椅的振动表示为垂直振动与俯仰振动的矢量和,分析出座椅位置和悬架参数对座椅舒适性的影响,并对模型进行参数优化;用多体动力学模型对优化结果进行了验证.结果表明,通过模型参数的优化有效地减小了客车不同位置座椅的乘坐舒适性的差异.

客车;座椅位置;乘坐舒适性;参数优化

客车上不同位置座椅间乘坐舒适性的差异正日益受到人们的关注.对于客车乘坐舒适性的解析研究,如顾新忠等以悬架刚度为自变量绘制了关于车辆平顺性的特性曲面和等值线图[1];吴颖熹等讨论了轮胎刚度和动力总成悬置刚度对车身质心加速度、俯仰角加速度等平顺性评价指标的影响[2];Wu Xuting等分析了振动激励下“人—座椅—悬架”模型的动力学响应,分析了刚度、阻尼等因素对于振动响应的影响,总结了对这些因素的优化方法[3-7];张立军[8]、江洪[9]等分析了汽车前后悬架固有频率的匹配方法;史广奎等讨论了汽车设计中减振器相对阻尼系数的确定方法[10].但是,上述研究大多是针对车身质心处的垂直加速度和俯仰角加速度进行独立分析,对客车不同位置座椅的平顺性并未给出详细的数值计算结果,也未能针对座椅平顺性的差异而提出相应的优化方法.针对上述问题,采用半车悬架线性模型,计算出不同位置座椅的振动响应,通过分析各座椅的舒适性随车辆结构参数的变化规律,提出了协调客车不同位置座椅舒适性的参数优化方法,最后利用客车的多体动力学模型对优化结论进行了验证.

1 解析模型的建立

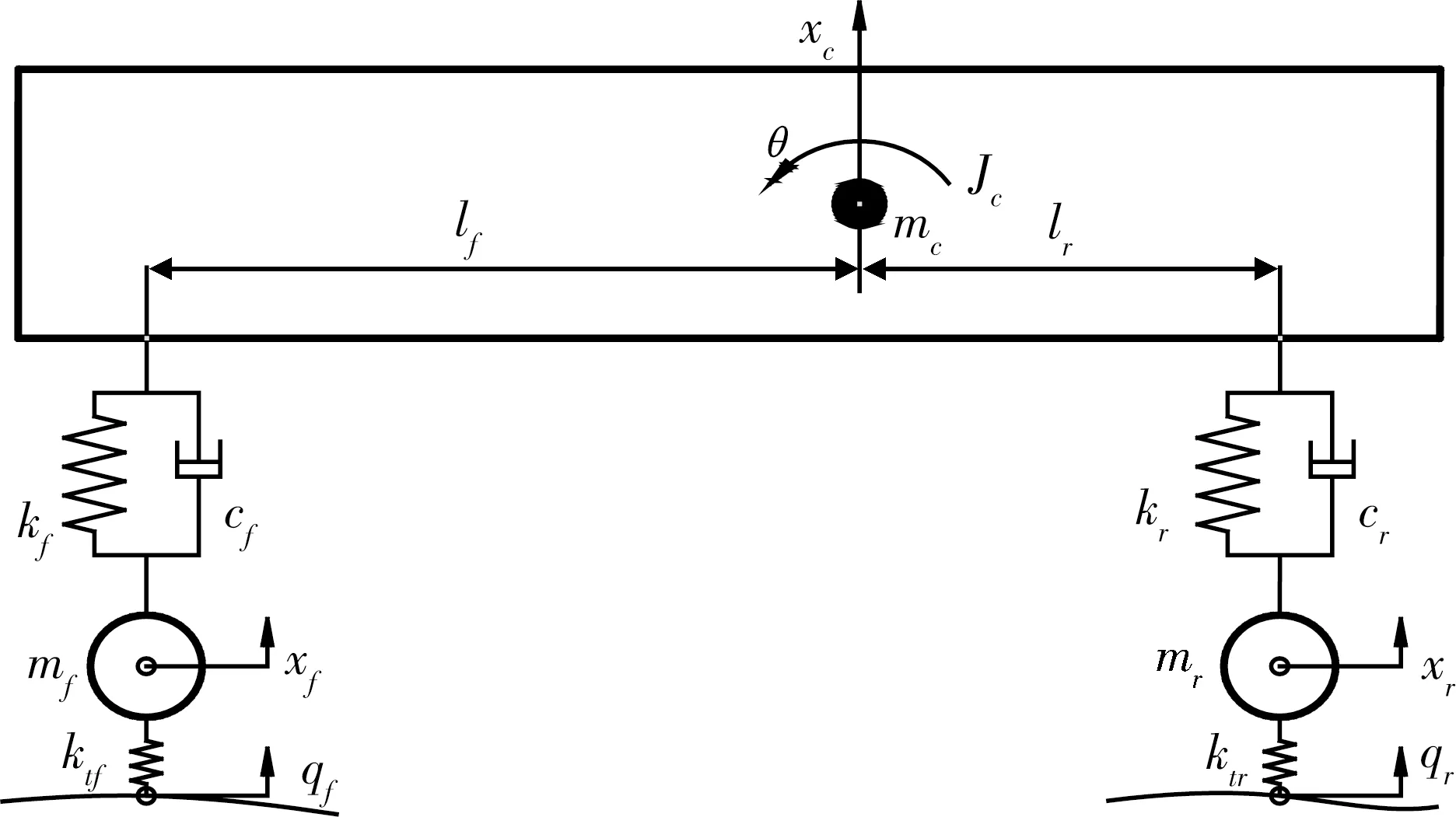

半车解析模型建立在以下简化和假设之上:忽略客车的侧倾振动;车身的质量和刚度很大,忽略车身模态的影响;悬架激励仅考虑路面输入;将轮胎简化为一个无阻尼线性弹簧;将悬架的刚度和阻尼简化为线性.根据上述假设,建立如图1所示的半车模型.

图1 半车线性悬架模型

该模型具有4个自由度,即车身垂直位移和俯仰角位移,前后车轮的垂直位移.图中:xc、xf、xr分别为车身质心和前、后车轮的垂直位移;θ为车辆的俯仰角位移(逆时针为正);qf、qr为前、后路面不平度输入;mc、mf、mr分别是车身质量和前、后悬架的簧下质量;Jc为车身绕质心的俯仰转动惯量;kf、kr为前、后悬架刚度;cf、cr为前、后悬架阻尼系数;ktf、ktr为前、后轮胎刚度;lf、lr为质心到前、后轴的距离;其中,在质心左侧为正,右侧为负.

(1)

式中:Q为路面输入位移列向量;M为质量矩阵;C为阻尼矩阵;K为刚度矩阵;Kt为轮胎刚度矩阵.

对该方程经傅里叶变换可推出频响函数为

(2)

车身上任意一点P的垂直位移与前轮输入的频响函数(l为P与质心水平距离,P位于质心后面时,l取负值)

(3)

故路面不平度输入下车身任意位置的加速度功率谱密度为

(4)

车身任意位置垂直加速度的均方值为

(5)

2 整车仿真

以某型号客车为例进行仿真.由于我国公路路面谱中B、C级路面所占的比重较大,考虑最差的行驶条件,仿真时,选择C级路面,车速选为60 km/h,计算各排座椅加速度均方根值,不对加速度进行加权处理.计算得到车身振动加速度在车身纵向分布如图2所示.可以看出该客车最舒适的位置大约是客车的3~4排,而后轴到车尾是全车最不舒适的位置.

图2 车身任意位置加速度均方根值

3 参数变化对舒适性的影响

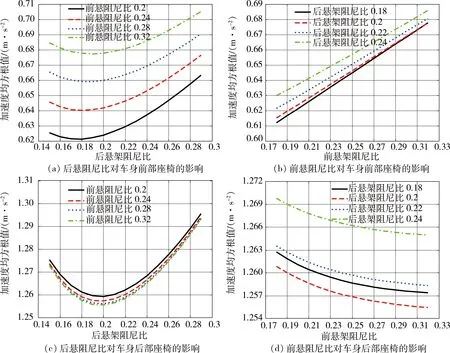

3.1 前后悬架阻尼比的影响

分别考察改变前后悬架的阻尼比对前后部座椅响应加速度的影响,如图3.增大后悬架阻尼比,前后座椅的加速度响应均呈现先减小后增大的趋势,加速度均方根值的最小值出现在阻尼比0.2附近;增大前悬架阻尼比,前部座椅的响应加速度明显增大,而后部座椅响应加速度会微弱减小.考虑到后部座椅的舒适性较差,前后悬架阻尼比分别取值0.2、0.26.

图3 前后悬架阻尼比的影响

3.2 前后悬架偏频的影响

分别考察改变前后悬架偏频前后部座椅响应加速度的变化,如图4.

图4 前后悬架偏频的影响

可以看出,对于各个位置的座椅,加速度均方根值都随前后悬架偏频的增大而增大;在1~1.2 Hz的后悬架偏频范围内,质心前座椅基本不受后悬架偏频影响,质心后座椅基本不受前悬架偏频影响.为了保证整车有近似一致的舒适性,在设计中,可将前悬的偏频取得略高于后悬,在1.0~1.2 Hz之间.

3.3 质心位置不同的影响

固定阻尼比和偏频参数,改变质心的位置.当质心在车辆中点附近时,尾部座椅的加速度均方根值很大;随着质心后移,车辆尾部座椅均方根值也迅速减小;质心移动到后轴附近时,车身各点的均方根值以质心为中心向两端逐渐增加,并且没有明显的最小值.综合上述情况,可以将质心位置取在车辆中点和后轴之间的位置,对于文中客车大约是距离车首5.9 m处.

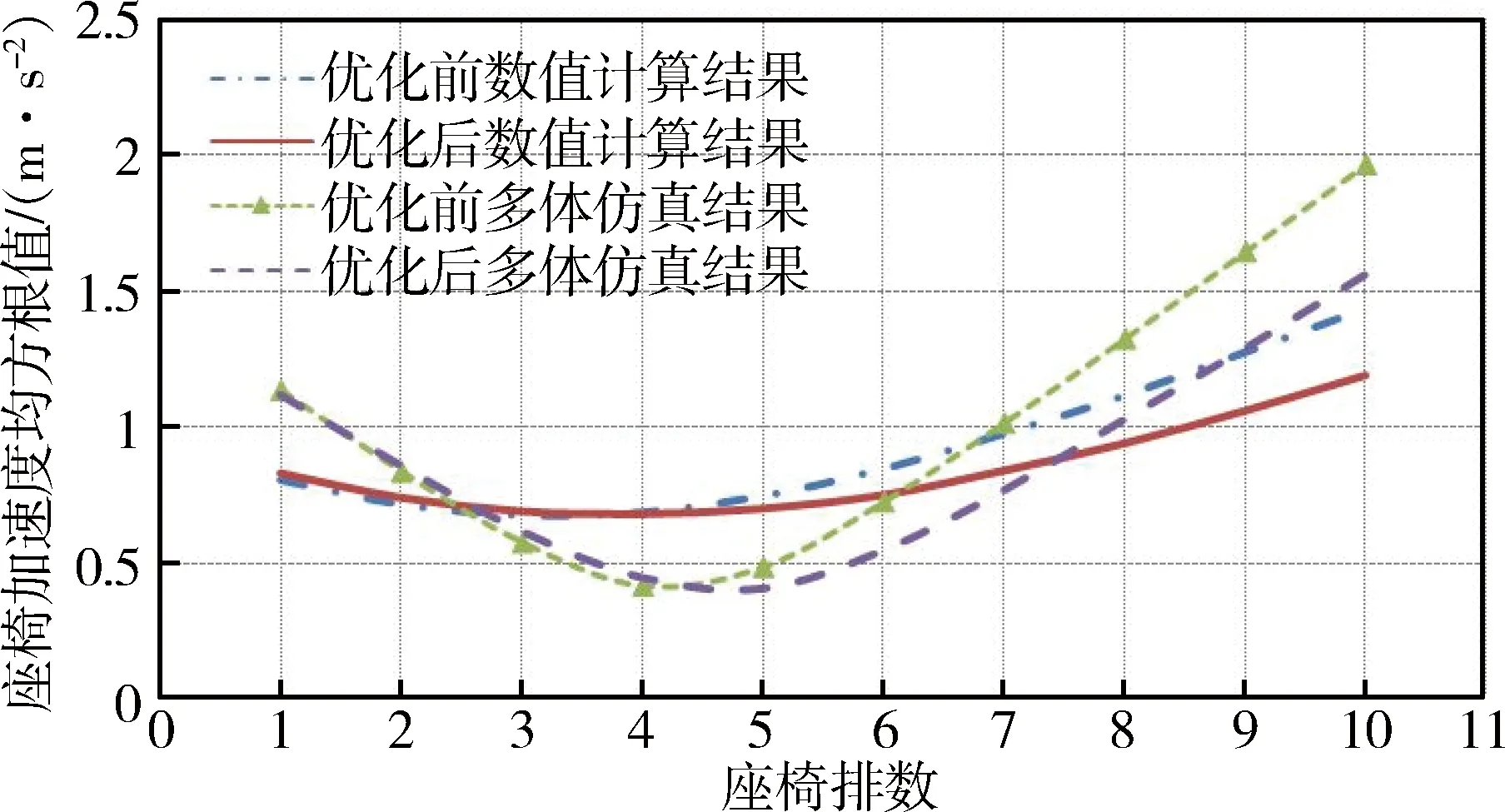

根据上面的分析,调整整车参数后,再利用MATLAB进行计算分析得到图5.通过比较可以看出,优化后的客车最舒适的位置扩大到客车的3~5排座椅,特别是车尾部分均方根值下降最多(约为0.3),且各排座椅舒适度差异减小,对舒适性有显著提高.

图5 优化后座椅加速度均方根值

4 仿真结果验证

为了验证数值仿真的结果,在ADAMS/Car环境下,建立该客车的多体动力学模型,根据三角函数叠加法原理,利用MATLAB编程生成ADAMS/Car中可执行的3D等效容积(3D Equivalent-Volume)路面文件,正态分布检测及路面高程方差对比的结果表明,随机路面满足要求,对模型进行相同条件下的仿真,结果如图6.参数优化前后,多体模型仿真结果与数值计算结果的一致性均很高,且优化后,客车后排座椅的舒适性得到改善,各排座椅之间,振动加速度均方根值的差值得到缩小,证明了数值模型计算结果的可靠性,以及优化方法的有效性.

图6 仿真结果对比

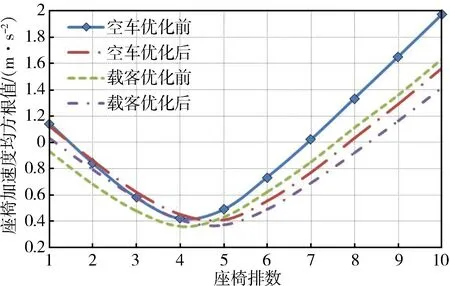

下面考虑载客情况对座椅响应加速度的影响.设每位乘客质量为75 kg,总共载客20人.修改模型并重新仿真后,对比载客前后各座椅的垂向加速度均方根值,见图7.可以看出,无论在空载还是载客状态下,优化后与优化前相比,客车前排座椅垂直振动响应都基本不变,而后排座椅的垂直振动响应则得到了很好的抑制,从而在保证前排乘客舒适性的同时,改善了后排乘客的舒适性,缩小了各排座椅舒适性的差异;在载客情况下,各排座椅处的垂直振动响应相比空载均有所降低.而相比于优化前,对于优化后的客车,后排座椅振动响应加速度均方根值的改变量更小,证明该优化措施也减小了载荷变化对客车平顺性的影响程度.

图7 载客优化前后侧倾仿真结果

5 结论与展望

为了解决客车各排座椅舒适性的差异较大以及后部座椅舒适性较差的问题,通过分析半车线性模型,得到了客车座椅的舒适性和座椅位置之间的变化规律,并讨论了悬架阻尼比、偏频、质心位置等参数对不同位置座椅舒适性的影响,在此基础上,以某客车为例对上述参数进行了优化,并通过多体动力学模型仿真,证明了上述优化方法,可以减小客车不同位置座椅舒适性的差异,对客车总体布置和悬架参数设计提供了一定的指导作用.在以后的研究中可以进一步完善模型以考虑更多的因素,如侧倾的影响、发动机的激励、非线性刚度阻尼等等.

[1] 顾信忠,张铁山.悬架刚度的匹配[J]. 机械工程师,2011(1):3-6.

[2] 吴颖熹,周 鋐,王二兵,等. 基于十自由度车辆模型的汽车平顺性分析[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版),2011,29(5):684-688.

[3] Wu Xuting, SubhashRakheja. Dynamic Performance of Suspension Seats Under Vehicular Vibration and Shock Excitations[J]. SAE Paper, 1999-01-1304.

[4] Nishiyama S, Uesugi N,Takeshima T,et al,Research On Vibration Characteristics Between Human Body and Seat,Steering Wheel and Pedals(Effects of Seat Position on Ride Comfort) [J]. Journal of Sound and Vibration, 2000, 236(1):1-21.

[5] AnindyaDeb,Divyanshu Joshi. A Study on Ride Comfort Assessment of Multiple Occupants using Lumped Parameter Analysis [J].SAE Paper,2012-01-0053.

[6] Duke M,Goss G.Investigation of Tractor Driver Seat Performance with Non-linear Stiffness and On-Off Damper[J].Biosystems Engineering,2007,96(4):477-486.

[7] Elmadany M M, Nonlinear Ride Analysis of Heavy Trucks[J]. Computers & Structures,1987,25(1):69-72.

[8] 张立军,段 敏,何 辉. 汽车前后悬架固有频率的匹配研究[J]. 汽车工程, 1998,20(6):356-361.

[9] 江 洪,周文涛,李仲兴. 考虑客车平顺性的悬架参数优化设计[J]. 工程图学学报, 2007(6):1-5.

[10]史广奎,李 滨,孟宪民. 汽车设计中减震器相对阻尼系数的确定[J]. 汽车工程,1995,17(6):367-373.

“2016中国汽车工程学会越野车技术分会学术年会暨车辆动力传动与控制国际论坛”征文启事

由中国汽车工程学会越野车技术分会主办,车辆传动重点实验室、北京理工大学、中国北方车辆研究所承办的“2016中国汽车工程学会越野车技术分会学术年会暨车辆动力传动与控制国际论坛”将于2016年9月22-24日在中国·北京举办.征文有关事项如下:

一、征文内容

1.越野车技术创新与应用

(1)国内外越野汽车发展动态及其现状;

(2)越野车轻量化技术;

(3)高通过性技术(如:高机动悬架转向技术、TCS、ADM、轮胎中央充气等);

(4)越野车安全性技术(ABS、EBD、ESP等);

(5)越野汽车制造技术 (如:涂装、冲压、装焊、等);

(6)越野汽车发动机高压共轨及其电控技术;

(7)水陆两栖、空水陆三栖车技术;

(8)车辆防护、防侦破、抗毁伤技术(如:隐身、装甲防护、防红外侦破等);

(9)越野汽车的电驱动与新能源技术.

2.越野车辆装备开发及平台应用

(1)越野车辆装备开发与平台应用发展趋势;

(2)越野车辆装备建设、管理与发展理论;

(3)越野车辆装备信息化技术;

(4)无人车辆平台开发及应用;

(5)越野车辆装备特殊环境适应性技术;

(6)越野车辆搭载、改装技术与应用;

(7)越野车辆装备综合保障技术;

(8)与“越野汽车技术创新与应用”相对应的装备开发及平台应用技术.

3.车辆传动设计理论与控制技术

(1)传动系统集成与优化设计技术(如:总体方案设计与优化、结构优化、结构集成技术等);

(2)自动变速系统设计理论与控制技术;

(3)传动系统动力学及其动态品质优化技术;

(4)动力传动一体化控制技术;

(5)混合驱动电传动系统设计与控制技术;

(6)复合传动、变速机构设计理论与技术;

(7)车用电机及其控制技术;

(8)关键传动部件设计方法与技术(如:液力元件、液压元件、齿轮、轴等);

(9)传动系统摩擦、密封与润滑技术;

(10)传动系统故障诊断理论与方法.

4.越野车辆动力学及控制技术

(1)整车动力学建模与仿真分析;

(2)整车控制技术与应用;

(3)车辆电驱动与混合动力驱动技术;

(4)越野车NVH与振动控制技术;

(5)车辆悬架控制技术;

(6)越野车主动安全控制技术;

(7)联合制动技术(如:液机联合制动、机电联合制动等);

(8)越野车分布式驱动系统设计与控制技术;

(9)越野车辆山地高通过性技术.

二、论文要求与报送

1.论文要求主题明确、数据可靠、逻辑严密、文字精炼,内容力求有创新.非个人成果或涉及科研机密成果发表, 作者文责自负.论文一般8000字(含表、图)以内, 插图要清晰美观.

3.论文发送邮箱:yueyechefenhui@163.com,milauto@126.com,lunwen@suvcn.cn.

4.论文全文征集截止日期:2016年4月30日

五、联系方式

联系人:范朝霞 010-68911172;白 雪 18701149664; 闻 斌 13521127146

地 址:北京理工大学机械与车辆学院越野车技术分会办公室

邮 编:100081

中国汽车工程学会越野车技术分会

北京理工大学

二〇一五年十二月十日

《车辆与动力技术》征稿简则

《车辆与动力技术》是以基础理论、应用研究和工程技术为主的综合性学术刊物,其任务是反映车辆与发动机领域重要科研成果,促进学术交流,推动学科发展,培养科技人才,为社会主义现代化建设服务.本刊国内外公开发行.主要面向高等院校、科研院所和工厂从事车辆理论研究、工程设计、生产制造的科学技术工作者.

1 刊登内容

1.1 基础理论研究、应用科学研究和工程技术研究方面有创新的学术论文.

1.2 有创新的科研实验和有使用价值的研究报告.

1.3 重要学术问题和重大科研成果及学科的发展趋势和展望.

2 来稿要求

2.1 论文要求主题明确、论据充分、数据可靠、逻辑严密、文字简练、图表清晰.

2.2 文稿包括中英文题名、中英文单位名、中英文摘要和中英文关键词、中图分类号、正文和参考文献.

2.3 每篇论文(含图表)应不超过8000字,图最好以6副为限,科研实验与研究报告不超过4000字.

2.4 物理量和单位符号要执行国家标准.表格一律使用“三线表”.

2.5 文中易混淆的外文字母应标明文种,字体和大小写、上下角标要标准清楚.

2.6 要提供清晰、准确的底图.图中的文字不宜过多,坐标中的标值、标值线必须清楚,标目应使用标准的物理量和单位符号.

2.7 参考文献选用主要的、公开发表的文献.参考文献采用顺序编码制,按文中出现的顺序编号.内部资料、待发表的文献不得引用.几种常见文献的著录格式如下:

专著:[序号] 著者.书名[M].版本(第1版不标注).出版地:出版者,出版年.

期刊:[序号] 作者.题名[J].刊名,出版年,卷(期):起止页码.

学位论文:[序号] 作者.题名[D].保存城市名:保存单位(系级),年份.

论文集:[序号] 作者.题名.见(英文用In):编者.论文集名[C].出版地:出版者,出版年:起止页码.

专利:[序号] 专利申请者.题名[P].国别,专利号,出版日期.

标准:[序号].标准代号,标准顺序号-发布年 标准名[S].

文献作者3名以内全部列出,4名以上则列出前3名,后加“等”,英文用“et al”.外文作者书写时,姓前名后,西语国家作者名缩写为首写字母,不加缩写点.

2.8 论文如果是国家自然科学基金资助项目或其他基金资助项目,请在首页地脚处注明.

3 投稿约定

3.1 作者请自留底稿.作者3个月内未受到处理意见,可自行处理,本刊不退原稿.

3.2 本刊所刊文章向国内外数据库、检索机构(包括纸版、光盘版、网络版)报送时,不再征求作者意见,并在稿件刊登后一次性付给稿酬.

3.3 请作者严格遵守国家有关部门保密规定,稿件刊出后文责自负.

4 投稿邮箱:BGTKCD@126.com (第2,4期);consultant@noveri.com.cn(第1,3期).

2015年总目次

2015年第1期(总第137期)

车辆制动器弹子盘加压机构传递函数及效率研究

张志凯 兰 海 宁克焱(1)

电传动履带车辆转向自适应控制策略仿真分析

刘 翼 盖江涛 陈泳丹 等(5)

基于有限元的锁紧螺母动态响应分析

张金乐 郭 静 陈 娟(11)

高原车辆冷却系统参数化仿真研究

孙晓霞 邵春鸣 王国柱 等(17)

针对高原环境下车辆起步困难问题的研究

许宏昌 洪万年(24)

驾驶舱显示界面文字编码工效学实验研究

王 群 解 芳 魏中亮 等(27)

车载通信系统同车多电台互扰测试方法研究

张世巍(31)

基于图像技术的履带车辆测试路面仿真研究

白国华 冯占宗 张春生 等(37)

存在气流时消声器传声损失的数值计算

杨 杰 覃国周 刘万里(42)

基于XML配置解析的车辆电子FlexRay总线通信技术的研究

曾 根 吕建国 胡建军 等(47)

基于智能功率开关BTS6143D的车辆雨刷电机起动控制方案设计

李艳明 蒋任君 倪永亮 等(51)

外部电源特性对装甲车辆电气设备可靠性的影响分析

郭会然 郑 洁(55)

五性一体化设计工程构想

刘树林 邓鹏飞 王秋芳等(60)

2015年第2期(总第138期)

基于集总参数法的坦克动力装置非稳态传热模型

赵以贤 毕小平(1)

履带车辆低速转向过程协调控制仿真研究

张林晖 韩 恺(6)

混合动力汽车控制策略研究

王慧晶 王 磊 邴 建 等(12)

基于循环工况的动力传动装置经济性硬件在环仿真研究

胡兴奇 刘波澜 蔡树国 等(16)

某国IV发动机冷却系统的优化设计

王次安 王宏大 张 蕾(21)

某电动汽车换挡机构驱动转矩对换挡品质的影响

张 军 刘跃博 刘笃优 等(25)

基于神经网络的装甲车辆维修系统

尹光辉(29)

大型客车平顺性道路试验方法研究

盛 云 杜志良(32)

装甲车辆动态扭矩测试系统的无线供电装置研究

马凌芝 潘宏侠(37)

基于SAE J1939协议的颗粒物传感器控制系统设计

薛福佺 徐亚超 薛福英(41)

车载显控终端触屏按键尺寸工效学实验研究

傅斌贺 刘维平 王 全 等(45)

基于车轮定位参数匹配的悬架优化方法研究

鲍 婕 侯 宇 王 伟 等(49)

基于神经网络PID的电动汽车轮毂电机调速设计与仿真

周 帆 徐 斌 杨世春 等(53)

螺栓连接的有限元建模及仿真分析

辛 鹏 万义强 徐 琢(58)

2015年第3期(总第139期)

履带车辆运动阻力系数及行动系统效率分析

李剑峰 范知友 范凤鸣(1)

操纵快慢对液压驱动履带车辆转向系统动态特性的影响

杨 磊 顾宏弢(5)

轮辐通风孔结构对车轮风阻及通风性能的影响

康 宁 梁玄勇(10)

基于一三维耦合的装甲车辆冷却系统高原环境适应性研究

曹元福 刘建峰 石 军 等(15)

装甲车辆新型变速箱故障诊断研究

李 军 昝 宝(20)

混合动力车用制动电阻散热性能试验研究

孙晓霞 王义春 邵春鸣 等(25)

弹子加压机构涂层密封材料性能研究

杨玲玲 兰 海 徐 宜 等(30)

一种装甲车辆乘员显控界面设计方法研究

李耀伟 钱 锐 张 洋(35)

多轴承支撑轴系的轴承工作游隙优化研究

刘 越 戈红霞 望运虎(41)

8×8轮式车分动器的热平衡研究

唐 镜 丁秀娟 冯 宇(45)

AT电控系统电磁阀组状态实时监测方案设计

王景霞 韩宇石 李志伟 等(51)

AMT故障自诊断的解耦合结构设计

韩宇石 王景霞 李志伟(55)

自动机械变速器转速信号故障诊断及容错技术研究

李志伟 韩宇石 王景霞 等(60)

2015年第4期(总第140期)

履带对履带车辆车体振动影响的分析

孟 磊 李晓雷 邱 实 等(1)

基于Modbus协议的冷却系统控制研究

骆清国 宁兴兴 尹洪涛(6)

汽车轮毂冲击试验的力学模型研究

张国智(11)

复合传动动力舱AHP模糊综合评价方法

田 园 潘宏侠 张 媛 等(15)

液力变矩器叶栅数据库模块化封装集成设计方法研究

魏 巍 李 春 刘博深 等(22)

汽车ECU通用开发模型设计

鲁守荣(27)

基于短时傅里叶变换的跳频信号检测系统设计

何 军(32)

某矿用汽车动力性换挡规律设计及优化

张晓聪 孙 良 王伟达(36)

振动除冰车驾驶员舒适性的优化分析

万义强 黄 华 姜 宏(42)

时间压力对车载信息终端操作绩效影响的实验研究

张 征 刘维平 聂俊峰 等(46)

特种车动力传动系统扭振仿真与试验分析

高丽丽 张 斌 赵 娟 等(51)

客车座椅位置对舒适性的影响研究

董明明 刘伯庚(56)

Study on the Influence of Bus Seat Positions on Ride Comfort

DONG Ming-ming, LIU Bo-geng

(School of Mechanical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

The position of the seats on a bus has a great influence on its ride comfort. Generally the ride comfort of its rear seats is even worse. A half-vehicle model with linear suspension is introduced, and the vibration of the seat in different position is expressed as a vector sum of its vertical and pitch vibration. The influence of the seat position and the suspension parameters on ride comfort is analyzed. The parameters of the model are optimized. The optimization results are verified by using a multi-body dynamics model. The results show that the optimized results are effective.

bus; seat position; ride comfort; parameters optimization

1009-4687(2015)04-0012-05

2015-6-30

董明明(1975-),男,副教授,研究方向为车辆动力学、悬架及其部件设计、振动与噪声控制.

U462.3

A

顺序:中文题目、中文作者姓名、中文作者单位、中文摘要和中文关键词、

、文献标识码、英文题目、英文作者姓名、英文作者单位、英文摘要、英文关键词、正文、参考文献.