《词源》卷上是伪托之书

——元起善斋抄本《词源》卷上真伪考

刘崇德,许超杰

(1.河北大学 文学院,河北 保定 071002;2.华东师范大学 古籍研究所,上海 200241)

词曲学研究

《词源》卷上是伪托之书

——元起善斋抄本《词源》卷上真伪考

刘崇德1,许超杰2

(1.河北大学 文学院,河北 保定 071002;2.华东师范大学 古籍研究所,上海 200241)

通过考察二卷本《词源》的流传著录情况及比对今传元起善斋抄本《词源》与《事林广记》等类书的关系,认为关于词曲音乐资料的所谓《词源》卷上非张炎原书,而是后人通过对《事林广记》等类书的过录节抄,置于张炎《词源》之上的伪托之作。二卷本《词源》卷下乃张炎《词源》原书。

元起善斋抄本;《词源》卷上;节录《事林广记》;伪托之书

张炎《词源》是古代词学理论的重要著述,元明以来曾被署为《乐府指迷》流行于世。清嘉庆中阮元发现了元起善斋两卷抄本《词源》,此本曾以署为《乐府指迷》之传世本《词源》为卷下,多出关于词曲音乐乐律的卷上。此后二百余年间,此《词源》卷上被视做研究词乐及其理论的最有价值资料,与姜夔《白石道人歌曲》中十七首旁谱,并称为“张说姜谱”。然而历来过多的解读、阐释并不能掩盖所谓《词源》卷上在乐律方面的讹误及版本上的疑点。我们在多年来的研究及教学中逐渐发现此书并非张炎《词源》原书,而是他人节录、摘抄《事林广记》等类书,又杂以常用律吕理论,附于《词源》之上的伪托之书。故而有必要揭示其作伪真相而还原张炎《词源》的本来面目。

一、《词源》早期流传著录情况述略

《词源》版本可分为包括卷上、卷下之二卷本系统和只包括今传本之卷下、多以《乐府指迷》为名之单卷本系统。清中期之前,《词源》多以单卷本行世①《词源》传本众多,关于其版本系统详见笔者所撰之《〈词源〉版本源流考》(未刊稿)。。

叶德辉在《郋园读书志》卷十六《词源》跋语中对二卷本版本源流作了简略的论述,其言曰:

《词源》二卷……元明以来藏书家均未著录。……故乾隆时纂修《四库全书》,外间无人采进。嘉庆中阮文达(元)抚浙时,得元人旧抄本影写进呈,语详《揅经室外集》。此秦恩复嘉庆庚午所刻即其本也。后道光戊子,秦氏得戈顺卿载校本,再改元体字付刻。后跋谓前刻卤莽,几误古人,以误后学,因重付梓人云云。[1]

阮元所采进之《四库未收书》即《宛委别藏》。据笔者所见,秦恩复嘉庆刻本为目前所知最早的《词源》二卷刻本,此前则只有抄本行世。

秦恩复嘉庆十五年跋语言道:“《词源》二卷,上卷研究声律,探本穷微;下卷自音谱至杂论十五篇,附以杨守斋《作词五要》,计十有六目。元明收藏家均未著录。”[2]75所谓“元明收藏家均未著录”之言,就笔者目力所及,尚不属夸张,元明书目之中确未见有著录者,其较早在书目中著录二卷本《词源》者盖有以下五家(表1)。

表1 著录二卷本《词源》者

以《乐府指迷》名单卷本《词源》者,当以《宝颜堂丛书》为最早。《宝颜堂》本《乐府指迷》包括张炎《词源》和陆辅之《词旨》二书而成,多称二卷。倪璨、黄虞稷显将《宝颜堂秘笈》本《乐府指迷》误作张炎一人所著,是以作《乐府指迷》二卷,可毋论。

曹寅《楝亭书目》在著录《乐府指迷》抄本一卷的同时,又著录《词原》二卷,且未注明作者、版本形式,难免启人疑惑,先予探讨。

董逢元最为人所知的著作是其所辑《唐词纪》十六卷。《楝亭书目》此条之前正为“《唐词纪》明毘陵董逢元序,十四卷,一册”。今本《唐词纪》皆为十六卷,此十四或为十六之误。案《中国古籍善本书目·集部》著录上海图书馆、中国科学院图书馆收有此书明万历刻本[9]。查上海图书馆藏书卡片,共藏明万历刻本《唐词纪》两部,其中一部恰包含《词原》二卷。但出于某种原因,此书据言已不在馆内,笔者无从得见。而另一种《唐词纪》则无《词原》二卷。

案《四库全书总目》之《唐词纪》提要曰:

《唐词纪》十六卷,通行本,明董逢元撰。逢元字善长,常州人。是编成于万历甲午,虽以《唐词》为名,而五季十国之作,居十之七。……卷首列《词名征》一卷,略作解题,罕所考证,至以郭茂倩为元人,则他可概见矣。[10]

从提要中看,此本似亦未附《词原》。就笔者目力所及,《唐词纪》刻本似只有万历刻本一种。馆臣即言通行本,则当以万历刻本为是。若是,则馆臣所见《唐词纪》万历刻本亦当没有《词原》。既然《唐词纪》现存版本、《四库》馆臣所见本都未附《词原》①此外,首都图书馆藏《唐词纪》藏本亦无《词原》。,则万历刻本《唐词纪》附刻《词原》的可能性较小。易言之,《词源》二卷本之刻最有可能当以清嘉庆秦恩复刻本为最早。就笔者所见,秦恩复嘉庆十五年刻印《词源》二卷本之前,并无人谈及《词源》之刻本。是以,二卷本《词源》真正对后世产生广泛影响,当以秦刻本付梓为起点②当然,《楝亭书目》所著录《词原》的问题仍未解决,尚祈方家有以教我。。

而就抄本系统而言,现存《词源》早期抄本主要有三,一为《宛委别藏》本,一为周叔弢旧藏、现存国家图书馆本,一为南京图书馆藏本。

《宛委别藏》本《词源》为二卷抄本,上卷无序,文分十四节,下卷有序,文分十六节,后附钱良祐、陆文圭二跋。阮元于《词源》提要中言:“是编依元人旧抄本影写。”此书最后有关于抄写时间、地点之信息一行,曰:“时至顺改元季夏六月誊于起善斋菊节三日装。”[11]“至顺改元”即元文宗至顺元年(1330年)。《宛委别藏》本所依据之底本,即元起善斋抄本,当抄写于至顺元年。

国家图书馆所藏《词源》抄本一种,原为周叔弢先生旧藏,周先生题曰:

戊午二月得此书于上海,以纸质笔意审之,当是明时抄。白卷末有“时至顺改元季夏六月誊于起善斋,菊节三日装”款。此盖从元人写本录出者。略当取秦刻本一校之。叔弢识。③因为种种原因,笔者未能见到周叔弢先生旧藏、现存国家图书馆之《词源》抄本,国家图书馆张伟丽女史以《宛委别藏》本代为校勘一过,此跋亦由张女史代录,敬志谢忱。

从此本所录“时至顺改元季夏六月誊于起善斋,菊节三日装”款可知,此本亦出元起善斋本。此本“律吕隔八相生”条、“杂论”条之“玄”字皆不避讳,当为清康熙之前的抄本。因为种种原因,未能见到此本,故难以从其字体、行款、纸质等对其作深入探讨,目前只能姑从周先生之说,称之为“明抄本”。除“五音宫调配属图”条图上无此标目外,与《宛委》本相校,二者只有少数俗体字、异体字、形近字误等差异及极少字序互乙,并无实质性的不同。是以,此明抄本与《宛委》本为同源之本。

南京图书馆藏《词源》抄本前附阮元《研经室外集·词源二卷提要》,后录钱良祐跋、陆文圭跋。南图抄本文字与《宛委》本极为接近,故从其文字来看,南图抄本当抄自起善斋本或其传抄本。从抄本系统而言,已非早期传本,可毋论。秦恩复嘉庆刻本之前,二卷本《词源》之著录、流传情况略如前述,也就是说:二卷本之著录以明末清初为最早,且除《唐词纪》外不可确定外,皆为抄本;现存两种早期抄本皆出于“元起善斋本”,若“时至顺改元季夏六月誊于起善斋,菊节三日装”之言属实,则可知《词源》二卷本当以起善斋本为最早。

钱曾、毛扆所藏皆为抄本且已亡佚,然若推测不误,则亦当出自元起善斋抄本。

从上文论述可知,今见《词源》二卷本皆源出于元起善斋抄本。然其所谓“至顺改元”之跋终属孤证,元至顺至清中期之数百年流传空白难免启人疑惑。我们通过考察《词源》内容发现,所谓《词源》卷上实则为他人伪托之书。

二、元抄本《词源》卷上节录《事林广记》的真相

元起善斋抄本《词源》①本文所谓元起善斋抄本即阮元辑录之《宛委别藏》本,皆据江苏古籍出版社1988年2月版。卷上共十四节,其前四节即“五音相生”“律吕合声”等内容为一般乐理常识,为汉以来经、史、乐书之常见内容,并无多高文献与理论价值,更无须过分解读。而有价值的部分是从“律生八十四调”至“讴曲旨要”涉及词曲音乐的部分。经过我们的比勘考证,其中有九节内容基本上是节抄、过录自《事林广记》。《事林广记》为宋陈元靓编撰,成书于宋季,流行于宋元间②胡道静先生认为“《事林广记》原本的成书时期,必在宋季,而绝不入于元代。”(详见胡道静所撰影印至顺本《事林广记》之前言,中华书局1963年版);王珂认为《事林广记》前身为陈元靓所编之《博闻录》,约成书于宋宁宗庆元元年(1195年)左右,入元后因为朝廷禁毁是书而改名《事林广记》。(详见王珂《宋元日用类书〈事林广记〉研究》,上海师范大学2010年博士论文。)。

现今较易见之早期的版本为元至顺间(1330-1333年)建安椿庄书院刻本(本文简称“至顺本”)[12]和日本元禄十二年翻刻元泰定二年(1325年)刻本(本文简称“和刻本”)[13],其涉及词曲音乐的内容分散在音乐、文艺、音谱等事类中。

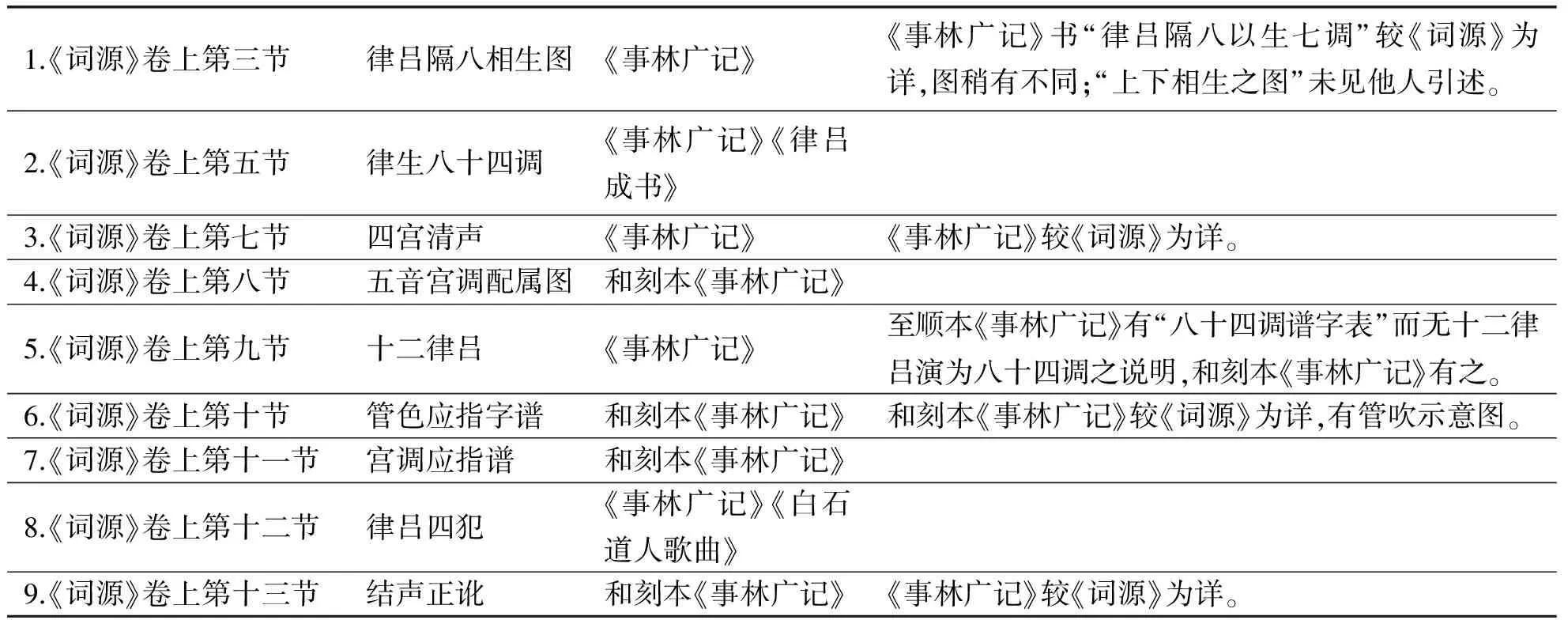

《词源》卷上的“律吕隔八相生图”“律吕隔八相生”“律生八十四调”“四宫清声”“五音宫调配属图”“十二律吕”“管色应指字谱”“宫调应指谱”“结声正讹”等主要内容即从《事林广记》中摘出节录。通过比读《词源》卷上与至顺本、和刻本《事林广记》之相关内容,我们可以知道,凡两者相似之处,《事林广记》大要皆同于或详于《词源》。现略事比较于次。(凡《事林广记》同于、似于《词源》之文皆以下划线标出。)

《词源》卷上第三节《律吕隔八相生图》载:“自黄钟律为宫,从本律数八至林钟为徵,林钟数八至太簇为商,太簇数八至南吕为羽,南吕数八至姑洗为角,姑洗数八至应钟为闰宫,应钟数八至蕤宾为闰徵,谓之七调。”③本文所引《词源》文字皆以《词学丛书》本为底本(《续修四库全书》第一七三三册据上海辞书出版社藏清道光八年秦恩复刻《词学丛书》本影印),文字有误者略据《宛委别藏》本、南京图书馆藏抄本、《守山阁丛书》本等校改。凡至顺本、和刻本《事林广记》文字相同者,则径称《事林广记》;单依至顺本、和刻本者,则标为至顺本《事林广记》、和刻本《事林广记》。《事林广记》则曰:“子月黄钟之律为宫,从本律数八至林钟为徵,林钟数八至太簇为商,太簇数八至南吕为羽,南吕数八至姑洗为角,姑洗数八至应钟为闰宫,应钟数八至蕤宾为闰徵,是谓之七调。周而复始,十二月之律合为八十四调之法大备矣。”是条《宛委别藏》本脱“至太簇为商,太簇数八至南吕为羽,南吕数八”等十八字,可推知元起善斋抄本脱此十八字,《词学丛书》本等当据他书及乐理补。

《词源》卷上第七节《四宫清声》曰:“今雅俗乐色、管色并用寄四宫清声、煞,与古不同。六字黄钟清声,下五字大吕清声,五字太簇清声,高五字夹钟清声。”《事林广记》曰:“四宫清声在《周礼》惟祀天用之。今之乐色管色并用寄四宫清声、煞。六字黄钟清声,五字大吕清声,高五太簇清声,尖五夹钟清声。”此条《事林广记》详“四宫清声”于《周礼》之记载。

《词源》卷上第九节《十二律吕》言:“十二律吕,各有五音,演而为宫为调。律吕之名总八十四,分月律而属之。今雅俗祗行七宫十二调,而角不预焉。”和刻本《事林广记·音乐举要·律吕宫商之图》于此基本相同,曰:“夫十二律吕,各有五音,演而为宫为调。律吕之名揔八十四,今雅俗常行祗七宫十二调,而角不预焉,分月律而属之。”①案:至顺本《事林广记》有“八十四调谱字表”而无“十二律吕演为八十四调之说明”文字。

《词源》卷上第十节《管色应指字谱》载十九种谱字,而和刻本《事林广记》在这些谱字之外,更有“管吹示意图”,较《词源》为详。

《词源》卷上第十三节《结声正讹》言:“右数宫调腔韵相近,若结声转入别宫,谓之走腔;若高下不拘,乃是诸宫调矣。”和刻本《事林广记》较之更为详整,其“宫调结声正讹”条曰:“右数宫调腔韵相似,极易讹入别调。若结声不分,即谓之走腔;駈驾高下不匀,则谓之诸宫调。故分别用声清浊高下、折与不折以办之。歌者当审结声扭转,取令归本宫调也。”《事林广记》较之《词源》多“归宫”之法。由以上比较可知,《词源》卷上、《事林广记》二者具有同源性,且《事林广记》相关内容多更为详审。因为《事林广记》是一部日常百科全书,其内容皆抄辑自前人论著,缺乏原创性。若《词源》为《事林广记》所据之本,则难以解释何以《事林广记》较《词源》为详的问题。故我们认为《事林广记》不可能据《词源》改写而成,而《词源》卷上逐节来自《事林广记》(表2)。

表2 《词源》卷上节抄自《事林广记》者

从表2可知,《词源》卷上关乎词曲音乐理论的十节中有八节除偶参他书外,大要皆同于或略于《事林广记》,是知《词源》卷上主要是节录自《事林广记》。而余下二节(即“古今谱字”“讴曲旨要”)亦有所本。

三、摘录《白石道人歌曲》与《讴曲旨要》的教坊性质

《白石道人歌曲》卷一所载之“古今谱法”与《词源》卷上之“古今谱字”全同,则“古今谱法”当为《词源》卷上摘抄之史源。而《词源》卷上又有“律吕四犯”一节,其摘抄《白石道人歌曲》之内容更可见摘抄者不谙音律。

“律吕四犯”本于《事林广记》之“八犯诀”“四犯诀”,由于摘录者的一知半解,先是在“律吕四犯表”中“角归本宫”一栏将十二均位之角全部错位,而致谱字淆乱②详评见拙著《燕乐新说》之《律吕四犯表》,黄山书社2011年8月版,第101页。。此表下先言“以宫犯宫为正犯”,继而又引《白石道人歌曲》中〔凄凉犯〕序中所说:

唐人乐书云犯有正、旁、偏、侧,宫犯宫为正,宫犯商为旁,宫犯角为偏,宫犯羽为侧。此说非也。十二宫所住之字各不同,不容相犯,十二宫特可以犯商、角、羽耳。[2]63

恰又驳斥了“以宫犯宫为正犯”之说,前后矛盾,意者《白石道人歌曲》中此条与“古今谱字”一条应为另一人所补抄,或因摘抄者于音律理论不熟而误。张炎精于音律,若《词源》卷上为张炎所作,断无此前后矛盾之处。

此卷最后一节《讴曲旨要》虽然所涉及词之引近慢体、均拍打掯与卷下“音谱”“拍眼”两节有相似之处,但远不及下卷所论词乐源与流的博大精深。其论词体从大曲、法曲到引近慢体,直到南宋时流行的缠令、嘌吟、说唱诸公(宫)调,论词的结构与节奏从片到均拍、字拍、序子、散序、中序直到“慢二急三”之〔三台〕节奏。至于《讴曲旨要》之语言哩俗,又多如“靸中清”“带汉音”这些教坊行院伶人术语,足证其并非出自张炎手笔,而是宋元间坊间流行之唱诀。

四、起善斋本卷下即为张炎《词源》原书

由于伪托者仅是以其摘抄宋元词曲音乐资料置于张炎《词源》之前,冒称上卷,并未打乱下卷之文,故被作为下卷的《词源》原书篇帙、体例犹得保留完整。

此卷下共有音谱、拍眼、制曲、句法、字面、虚字、清空、意趣、用事、咏物、节序、赋情、离情、令曲、杂论、五要十六篇(阮元提要遗音谱、拍眼两篇,谓为十四篇,误)。其前有序,后有钱良祐、陆文圭二跋。序言其昔在先人侍侧,曾闻杨守斋诸公商榷音律,尝知绪馀。“生平好为词章,用功踰四十年,未见其进。今老矣,嗟古音之寥寥,虑雅词之落落,僭述管见,类列于后,与同志者商略之。”[2]65序中既云“用功踰四十年”“今老矣”,钱跋又署(延祐)丁巳(1317年),距张炎离世仅三年,可知《词源》为张炎晚年所著,为其一生治词与创作之结晶。

此卷完具序、跋、专论,可谓完书矣。由于有人将过录《事林广记》等书的词曲音乐资料置于其前,冒称《词源》上卷,故而形成了序在上下卷之间,好像头长在腰上的怪脸。清钱熙祚《守山阁丛书》本《词源》鉴于此,将下卷之序移于卷上之首,并云“原本此序誤在下卷之首,今移正”[14]。实则诸本“此序”在“下卷之首”非误,误者钱熙祚也。盖此序与书中十六篇正文作为一体,不容割裂,故当初作伪者不敢改头换面,将张炎自序移在伪本之首,历来转抄、翻刻者也未敢“移正”。

此卷首有序,尾有二跋,中间十六篇专论,当为完整之书无疑。而使作伪者有隙可乘,今人置之不疑的是陆文圭之跋,其跋曰:

“词”与“辞”字通用,《释文》云:“意内而言外也。”意生言,言生声,声生律,律生调,故曲生焉。《花间》以前无集谱,秦周以后无雅声,源远而派别也。西秦玉田张君著《词源》上下卷,推五音之数,演六律之谱,按月纪节,赋情咏物,自称得声律之学于守斋杨公、南溪徐公。淳祐、景定间,王邸侯馆歌舞升平,居生处乐,不知老之将至。梨园白发,濞宫蛾眉,余情哀思,听者泪落。君亦因是弃家,客游无方,三十年矣。昔柳河东铭姜秘书,悯王孙之故态;铭马淑妇,感讴者之新声。言外之意,异世谁复知者。览兹词卷,抚几三叹。墙东叟陆文圭跋。[2]73-74

既云“张君著《词源》上下卷”,又云“推五音之数,演六律之谱,按月纪节,赋情咏物”,自然证明起善斋抄本之上卷为原有之书。然而陆跋“五音之数”“六律之谱”只是借指下卷中“音谱”“拍眼”等篇而已,并非实指。而所谓“上下卷”,只是证明张炎《词源》原书,即起善斋抄本之卷下,原本是分为上下两卷的。陆跋所称“推五音之数,演六律之谱”,盖指“音谱”“拍眼”等前八篇,原为上卷;“咏物”“节序”“赋情”等八篇为下卷,即陆跋所谓“按月纪节,赋情咏物”。

而陆跋“推五音之数,演六律之谱”,之所以可认为其只是借指“音谱”“拍眼”“制曲”等篇而言,不应坐实为五音六律,此犹有一旁证。

以《乐府指迷》为名之单卷本《词源》有一种节略本,即康熙六十一年(1722年)曹炳曾城书室刻《山中白云词》附刻《乐府指迷》一卷本[15]。曹氏所刻之《乐府指迷》各条皆无子目,较之《宝颜堂》本,存词源、制曲、句法、虚字、清空、用事、咏物、节序、令曲九节及杂论之四条,且每条多有删略,如“句法”条将所举之词文全部删去。此本与他本绝异,删节颇多。然细绎曹刻本《乐府指迷》,则凡《宛委》本与《宝颜堂》本文字歧互处,基本皆同于《宝颜堂》本,是以曹刻本仍当是出于《宝颜堂》本的节抄本。那么,这是曹氏节抄自《宝颜堂丛书》本,抑曹氏所据底本即为节抄《宝颜堂》本呢?我们知道曹刻《山中白云词》于名贤诗序、赠别之作收录颇为完备,若所见《乐府指迷》为完本,当无删节之理。是以,笔者以为曹氏所见《乐府指迷》底本即为节抄之本。

此本后录曹一士题跋一则,其文曰:

余素不谙词学。……宋玉田生词朱竹垞极推之,世卒未见全集。余叔购得旧本,将授梓以公同好,命余志其后。余不识玉田词在前人中颉颃谁氏,今观其《乐府指迷》,于声律之学研究至深,其授受皆有师友。苦心精诣,必多独得于中者,以俟知者知耳,余非知音者也。……壬寅暮春曹一士书于四焉斋。[15]

曹一士既多次明言“不谙词学”,则不太可能在曹刻本外读到是时颇为稀见之二卷本。且其若见过二卷足本,似亦无不使曹炳曾刻梓之理。曹一士跋与陆文圭跋当有异曲同工之意,即皆以今本《词源》卷下有深蕴声律之妙的意味,因此也就难以陆跋为张炎原本即有卷上专述音律之证了。相反的,作伪者正是将陆跋此文中“推五音之数,演六律之谱”坐实,增设五音相生等章节以惑人耳目。

五、结 论

通过上文考证可知今传元起善斋抄本《词源》卷下当为张炎《词源》原书,其书之序、十六篇专论与陆文圭、钱良祐之跋保留了此书原貌,“音谱”“拍眼”“制曲”等前八篇是其上卷,“咏物”“节序”“赋情”等后八篇为下卷。而关于词曲音乐资料的所谓卷上,则是对《事林广记》等类书的过录节抄,是被他人置于张炎《词源》之上的伪托之书。为了尊重历史,本着对学术负责的态度,必须揭示其作为伪托之书的真相,还原张炎《词源》原作的真貌。但其将《事林广记》等书中散见的词曲音乐资料集中、系统排列,对保存与传播宋代词曲音乐仍有其不可否定的价值。

[1]叶德辉.郋园读书志[M].杨洪升,点校.上海:上海古籍出版社,2010:743.

[2]张炎.词源[M]//续修四库全书·第一七三三册影印上海辞书出版社藏清道光八年秦恩复刻《词学丛书》本.上海:上海古籍出版社,2002.

[3]倪璨,撰;卢文弨,订正.宋史艺文志补[M]//丛书集成初编:第十一册.上海:商务印书馆,1936:53.

[4]黄虞稷.千顷堂书目(附索引)[M].瞿凤起、潘景郑,整理.上海:上海古籍出版社,2001:789.

[5]钱曾.述古堂藏书目[M]//丛书集成初编:第三十六册.上海:商务印书馆,1936:21.

[6]钱曾.读书敏求记校证[M].管廷芬、章钰,校证;余彦焱,标点.上海:上海古籍出版社,2007:469.

[7]毛扆.汲古阁珍藏秘本书目[M]//丛书集成初编:第三十四册.上海:商务印书馆,1936:32.

[8]曹寅.楝亭书目[M]//辽海丛书:第七十一册.沈阳:辽海书社,1985.

[9]中国古籍善本书目编辑委员会.中国古籍善本书目:集部[M].上海:上海古籍出版社,1998:2003,2873.

[10]永瑢.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965:1833.

[11]张炎.词源[M]//宛委别藏.南京:江苏古籍出版社,1988.

[12]陈元靓.事林广记[M].北京:中华书局,1963.

[13]陈元靓.事林广记[M]//和刻本类书集成:第一辑,第一册.上海:上海古籍出版社,1990.

[14]张炎.词源[M]//守山阁丛书.光绪十五年鸿文书局石印本.

[15]张炎.山中白云词附乐府指迷[M].南京图书馆藏雍正四年城书室刻本.

【责任编辑 郭玲】

The Volume One ofCiYuanIs a Forged Book——Distinguishing The Volume One of Qi Shan Zhai Handwritten Copy of Yuan Dynasty to The Original Book

LIU Chong-de1,XU Chao-jie2

(1. College of Literature, Hebei University, Baoding, Hebei 071002;2. Institute of Ancient Chinese Book Studies, East China Normal University. Shanghai 200241, China)

By studying the hand down net ofCiYuanand comparing the Qi Shan Zhai handwritten copy withShiLinGhuangJi and so on, this paper points out that the volume one ofCiYuanwhich is about the music data is a forged book. The volume one was not written by Zhang Yan, but forged by the other person on the basis ofShiLinGuangJiand so on. The volume two is the original book written by Zhang Yan.

Qi Shan Zhai handwritten copy; the volume one ofCiYuan; except fromShiLinGuangJi; a forged book

2014-09-05

2012年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《中国古代曲乐整理和研究》(12JZD011)

刘崇德(1942—),男,河北霸州人,河北大学文学院教授,博士研究生导师,主要研究方向:词曲学。

I206

A

1005-6378(2015)01-0001-06

10.3969/j.issn.1005-6378.2015.01.001