湖南郴州市新型城镇化与新型工业化协调发展研究

肖海平,肖地楚,朱佩芬

(湘南学院a.经济与管理学院;b.区域经济研究所,湖南郴州423000)

0 引言

随着中国区域生态问题的日益凸显,“新型工业化、新型城镇化与农业现代化”的协调发展受到了政府和学界的普遍关注。目前,对工业化和城镇化问题研究主要涉及其概念内涵、发展模式、时空演化、动力机制及其相互关系等方面[1-6]。就产业转移承接区而言,通过承接转移产业促进工业化是城镇化过程与产业结构转型的重要驱动因子[7-8]。但在资源环境约束背景下,承接产业转移可能会给承接区城镇化带来一些负面影响,造成生态破坏等问题[9],产业转移承接区城镇化必须从传统外延增长模式向内涵发展模式转变[10-11],达到与工业化协调发展、资源节约、环境友好的城镇化[12],即实现新型城镇化与新型工业化的协调发展[13-14]。相关研究目前主要集中于协调发展评价模型的构建[15]及其关系探讨[16]上,二者协调发展的具体实现模式和动因机制研究有待深入,它涉及产业、空间、规划与政策等各方面的协调统筹[17]。湘南地区作为国家级承接产业转移示范区,工业化是其承接产业转移过程的必经阶段,加大承接转移产业对推动该地区新型工业化和新型城镇化进程具有重要作用,但在产业承接过程中也要考虑到环境问题[18]。因此,承接产业转移过程中新型城镇化与新型工业化的协调发展水平将影响湘南地区承接产业转移的效益和效果。以湖南省郴州市为例,研究其新型城镇化与新型工业化协调发展水平及其空间特征,并试图从促进二者协调发展的角度探讨其在产业结构调整与空间结构优化等方面的发展战略,对湘南承接产业转移示范区产业园区建设、城镇投资环境改善、产业空间布局优化以及新农村建设具有理论借鉴和现实参考意义。

1 评价指标与评价模型

1.1 评价指标构建

区域新型城镇化-新型工业化系统复杂,涉及到经济、社会、环境和科技等各方面要素,二者互为因果、相互耦合[19]。对两子系统协调度评价必须分别建立包括各自主要影响因素的科学、规范的指标体系,以综合反映两者之间的关系。根据新型城镇化与新型工业化内涵、要求及评价指标选择和设计的客观性、科学性、区域性、代表性等原则[20-21],在综合相关文献的基础上[22-27],考虑相关数据资料收集的可能性,共选取了53个指标来测度郴州市新型城镇化与新型工业化协调度。其中,前者包括26个指标,涉及人口城镇化、经济城镇化、居民生活质量、基础设施建设、生态环境建设、城乡统筹6个方面;后者包括工业经济效益、资源节约与环境保护、科技进步与人力资源利用、投资与引资、新兴产业与信息化水平5个方面共27个指标(表1)。

1.2 评价模型选择

在评价方法上,主要利用主成分分析法和模糊数学法进行新型城镇化与新型工业发展协调度定量分析。

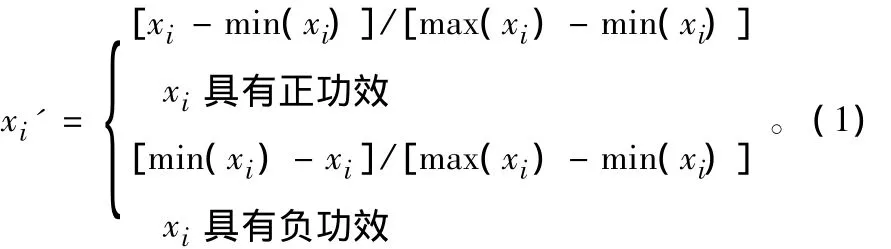

1.2.1 综合指数评价模型。对郴州市各县市区新型城镇化和新型工业化综合发展水平定量评价主要采用主成分分析法进行,即分别计算两者的综合发展指数。为消除变量量纲的影响,需对指标变量进行标准化处理,其计算公式为[28-29]:

表1 郴州市新型城镇化—新型工业化协调发展评价指标体系Tab.1 The coordinated development’s evaluation index system of new-type industrialization and urbanization in Chenzhou

式中:xi'表示新型城镇化各指标标准化值。指标yi的处理方法同指标xi,yi'表示新型工业化各指标标准化值。

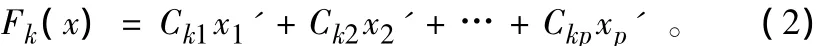

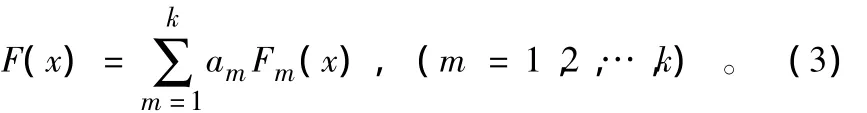

利用SPSS 21.0对标准化的数据进行主成分分析,得到相关矩阵的特征根、贡献率和累计贡献率。根据特征根大于1的原则,提取前k个成分作为主成分,并计算其得分:

式中:Ck1,Ck2,…,Ckp为第k个主成分的贡献率值;x1',x2',…,xp'为指标的标准值[30]。同理,可得 Fk(y)。

根据各主成分的贡献率,得到新型城镇化综合评价指数F(x):

式中:am为第m个主成分的归一化贡献率;Fm为第m个主成分得分[30]。同理,可得新型工业化综合评价指数F(y)。

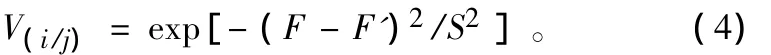

1.2.2 协调发展度模型。由于新型城镇化与新型工业化两系统之间存在着物质、能量流动和经济联系,且其相互作用具有开放性[31],因此,在一定时期二者发展水平会表现出不同步性或不协调性。通常表现为4种基本模式:新型城镇化与新型工业化协调模式、新型城镇化滞后新型工业化模式、新型工业化滞后新型城镇化模式、新型城镇化与新型工业化双落后模式[32]。为了更清楚地评价新型城镇化与新型工业化两系统的协调一致程度,即确定二者协调发展优劣程度状态值,采用模糊数学中的隶属度概念,对二者的协调发展程度进行评价[31]。其状态协调度函数为[30]:

式中:V(i/j)表示i系统相对于j系统的状态协调度;F表示j系统对i系统的实际值;F'表示j系统对i系统要求的协调值;S2表示i系统的实际方差[31]。其中,j系统对i系统要求的综合发展协调值F'可以采用回归分析法获得,即以i系统为因变量,j系统为自变量,进行线性或非线性的多项式回归拟合,从中选择拟合度较高的方程作为最佳拟合方程[33],反之亦然。

由公式(4)可看出,实际值越接近于协调值,状态协调度 V(i/j)越大,说明系统的协调程度越高[30,34]。通过状态协调度V(i/j)可对系统间协调发展程度进行评价,计算方法为[32]:

式中:V是两系统的协调度指数;V(i/j)是i系统对j系统的状态协调度;V(j/i)是j系统对i系统的状态协调度。公式(5)表明,V(i/j)与V(j/i)的值越接近,V的值越大,说明两系统间协调发展的程度越高,反之,V的值越小,则系统间协调发展的程度越低,当V=1时两系统发展完全协调[30]。为初步反映新型城镇化与新型工业化协调发展程度,引入模糊隶属程度,以建立模糊协调等级和划分标准[35](表 2)。

表2 协调模糊等级及划分标准Tab.2 Fuzzy coordination degree’s division and standard

2 评价过程与结果分析

2.1 数据来源

郴州市各县市区新型城镇化和新型工业化两系统各指标的原始数据主要来源于《郴州统计年鉴2014》、郴州市各县市区《2013年国民经济和社会发展统计公报》和《郴州市2013年度新型工业化考核结果通报》。

2.2 协调度评价

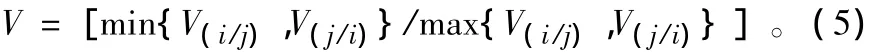

首先,将经过标准化后的指标数据进行主成分分析,求得两系统的各指标特征根、贡献率、累积贡献率[30]。根据特征值大于1或累计贡献率达到85%以上的原则,分别提取郴州市新型城镇化和新型工业化发展主成分,所提取的公因子累积贡献率分别反映了原变量的92.32%和94.56%的信息,通过归一化处理便得到各主成分的权重(表3)。其次,根据上述公式(2)和公式(3)可得到各主成分的得分和新型城镇化及新型城镇化综合评价指数(表4)。第三,对新型城镇化系统F(x)和新型工业化系统F(y)分别进行回归分析得到最佳拟合的三次方程,将两大系统的综合评价得分带入最佳回归拟合方程中,得到各系统要求的综合发展的协调值F'(x)和F'(y)。最后,利用公式(4)和公式(5),求得2013年郴州市各县市区新型城镇化与新型工业化发展协调度及其所属等级。需指出的是,综合评价指数仅是各县市区在整个评价中的相对水平,而非绝对水平,即评价值有正、有负,其中,负值表明该县域该系统发展水平低于全市的平均发展水平[31,35](表 4)。

表3 2013年郴州市新型城镇化与新型工业化主成分分析结果Tab.3 The PCA’s results of new-type urbanization and industrialization in Chenzhou City in 2013

表4 2013年郴州市新型城镇化与新型工业化综合评价指数及协调度Tab.4 The synthesized development indexes of new-type urbanization and industrialization in Chenzhou City in 2013

2.3 结果分析

2.3.1 综合评价指数分析。郴州市新型城镇化和新型工业化综合评价指数分析主要从发展水平高低、相互作用模式和空间分布特征3个方面进行。

首先,从发展水平高低来看,表4中新型城镇化和新型工业化综合评价指数F(x)和F(y)反映出郴州市大部分县市区的新型城镇化与新型工业化发展程度不均。新型城镇化和新型工业化水平最高的县域分别为北湖区和资兴市,其综合指数分别为0.910 6和0.673 3,“两化”水平最低的县域均为桂东县,新型工业化和新型工业化综合评价指数只有 -0.573 8和 -0.689 3,说明各县市区新型城镇化水平的不均程度较大,其中,新型工业化水平差异程度虽然相对较小,但总体水平不高。

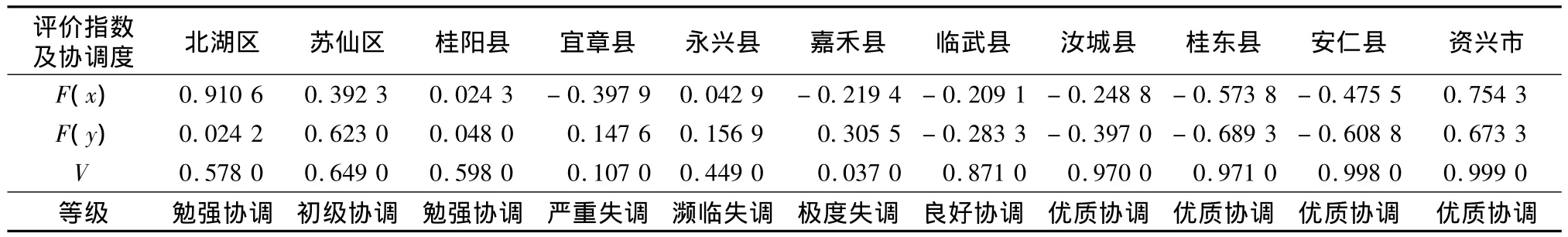

其次,从两者相互作用模式来看,通过相关性分析,郴州市新型城镇化与新型工业化的相关性显著(图1)。从图1看出,除北湖区新型城镇化水平与新型工业化水平表现出明显的非同步性外,其余县市区“两化”发展水平表现出相对一致性,但这些县域大部分集中分布于第三象限或原点附近,其新型城镇化与新型工业化基本上属于“双低型”发展模式,如桂东、安仁和汝城等县;只有资兴市和苏仙区新型城镇化与新型工业化水平相对较高。

图1 郴州市新型城镇化与新型工业化相关图Fig.1 Correlation diagram between new-type urbanization and industrialization in Chenzhou

第三,从空间分布特征来看,郴州市各县市区新型城镇化与新型工业化水平空间分布的圈层结构特征明显。①新型城镇化发展整体水平在表现出较为明显的圈层结构模式的同时又表现出“点-轴”扩散特征(图2)。从图2看出,位于郴州市中心区域的北湖区、苏仙区是郴州市的主要建成区,其新型城镇化发展水平较高,属于郴州市新型城镇化发展的核心区域;位于郴州市建成区周边的资兴市、桂阳、永兴等县域新型城镇化水平较高,主要因为东西向的资(兴)—郴(州)—桂(阳)高等级公路和南北向的京珠高速、京广铁路、武广高铁、107国道和郴(州)永(兴)大道等郴州市主要交通干线途经这些县域,这些交通干线从而成为郴州市新型城镇化发展的主要扩散通道和重点发展轴线。而位于郴州市边缘的桂东、安仁、汝城、宜章、嘉禾、临武等县域受交通和区位条件的限制,新型城镇化程度低于全市平均水平。②郴州市各县市区新型工业化的空间分布模式与新型城镇化基本一致,但表现出较为明显的“空心”状的圈层结构模式。位于核心圈层的北湖区,作为郴州市主要建成区,其用地紧张和环保要求等因素限制了其新型工业化水平;位于中间圈层的资兴市、苏仙区、永兴县、桂阳县、宜章县、嘉禾县等县域新型工业化水平较高,这体现了郴州市工业布局区位选择的一般规律,郴州市多为加工外贸型工业,市中心周边地区(中间圈层)具有明显的邻近中心城市的交通、金融、信息等区位优势和物流、土地、劳动力等成本优势,该区域工业园区的集聚推动了中间圈层所辖县域新型工业化的发展;位于外围圈层的桂东、汝城、临武、安仁等县域由于交通和产业承接配套设施差等原因,导致以上县域新型工业化发展程度低于全市平均水平。

图2 2013年郴州市新型城镇化与新型工业化综合评价指数Fig.2 Synthesized development indexes of new-type urbanization and industrialization in Chenzhou City in 2013

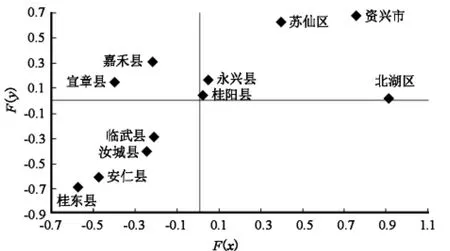

2.3.2 协调度分析。利用公式(4)和公式(5),求得郴州市2013年各县市区新型城镇化与新型工业化协调度,能定量反映两系统之间协调发展程度(图3)。

图3 2013年郴州市新型城镇化与新型工业化协调度Fig.3 Coordinating indexes of new-type urbanization and industrialization in Chenzhou in 2013

首先,根据模糊协调等级划分标准,郴州市各县市区新型城镇化与新型工业化协调度相差显著,两极分化现象严重。表4显示,处于优质或良好协调状态的有资兴市和汝城、桂东、安仁、临武等县;其余各县基本上处于初级、勉强状态或不同程度的失调状态。

其次,结合新型城镇化和新型工业化发展水平,郴州市大部分县市区新型城镇化与新型工业化属于“双低型”协调发展模式或“滞后型”发展模式。由表4可知,安仁、桂东、汝城和临武等县的协调度虽然处于优质或良好协调状态,但其新型城镇化和新型工业化水平均低于全市平均水平,属于典型的“双低型”协调发展模式;苏仙区、北湖区和桂阳县新型工业和新型城镇化水平较低,处于初级或勉强协调度状态,属于“滞后型”发展模式,前者属于新型工业化滞后新型城镇化模式,后两者相反;处于失调状态的宜章、永兴、嘉禾等县属新型城镇化滞后新型工业化发展模式;只有资兴市新型城镇化与新型工业化处于高水平的优质协调发展状态,其新型城镇化、新型工业化综合指数和协调度均处于全市前列。

第三,空间分布上,位于郴州市东西向的资郴桂高等级公路和南北向的京珠高速、京广铁路、武广高铁和郴永大道等交通干线途经的县市区,除资兴市外,北湖区、苏仙区、永兴县、桂阳县等新型城镇化水平较高的县区,“两化”协调度反而处于低水平协调发展状态或失调状态。相反,位于郴州市周边的安仁、桂东、汝城、临武等新型城镇化水平较低的县域,其协调度虽处于优质或良好协调状态,但却属典型的“双低型”协调发展模式,这说明目前郴州市新型工业化整体水平尚处于较低阶段,直接影响了各县市区新型工业化与新型城镇化协调度水平及其空间分布特征,同时也反映出郴州市各县市区新型工业化遍地开花、齐头并进的特点和新型工业化空间布局不合理、同质竞争、产业集群效应不强等问题。

3 结论与建议

3.1 结论

1)郴州市各县市区新型城镇化与新型工业化总体上属于低水平协调发展模式,且多为“双低型”协调发展模式。2)从空间分布特征来看,属“双低型”协调发展模式的县域主要分布于郴州市边缘地区,尤其是东部边缘县域表现明显;而中部处于郴州市“大十字架”交通沿线的县域的新型城镇化与新型工业化协调度较低,甚至处于不同程度的失调状态。3)新型工业化与新型城镇化相关性显著,但两者融合不够,相互作用力不强。主要表现为新型工业化的带动力和新型城镇化的承载力均有待提高,尤其是新型工业化对新型城镇化的带动作用不强直接影响了郴州市各县市区新型工业化与新型城镇化协调度水平,特别是影响了郴州市新型城镇化水平较高县域的协调度。

3.2 建议

为促进两者融合,必须推动郴州市各县市区“两化”协调发展模式由当前的低水平协调发展模式向高水平协高发展模式转变。首先,在工业结构调整上,实施优势互补、错位发展的差异化发展战略。即整合区域发展规划,充分发挥郴州市各县市区资源和经济优势,培育郴州市新型工业化的特色区域、特色集群、特色品牌,扭转当前郴州市各县市区工业结构趋同和工业布局分散的局面。其次,在工业布局优化上,实施重点区域率先突破和整体推进相融合的发展战略。1)针对郴州市“大十字架”交通沿线新型城镇化水平较高、协调度较低的县域实施新型工业化率先突破的发展战略。主要利用其区位和交通优势,以园区为载体,以核心企业为龙头,积极承接产业转移,引导企业和项目向该区域工业园区聚集,促进产业集群发展,以此进一步带动和提高重点区域新型工业化水平,将该区域建设成为郴州市新型工业化示范区、承接产业转移先行区、新兴产业先导区、工业经济发展核心增长极等新型工业化核心区。即以新型工业化带动新型城镇化,改变当前该区域新型工业化制约新型城镇化的状况,促进产城融合,提高“两化”协调度。2)针对郴州市周边处于“双低型”协调发展或失调发展状态、区域条件相对较差的县域,实施产城一体化的整体推进战略。新型工业化过程中,结合新型城镇化建设,始终把“建园即建城”理念贯穿于新型工业化及其空间布局全过程,推动新型工业化与新型城镇化协调互动发展,促进产城一体化进程,即把工业园区建成宜业、宜居的新型城镇,以新型城镇化体现新型工业化集约化和内涵式发展的具体要求,进而促使“双低型”协调发展模式向“双高型”协调发展模式转化。总之,新型城镇化是新型工业化的重要载体和平台,新型工业化是新型城镇化的重要动力,提高新型工业化的带动力和新型城镇化的承载力是两者协调发展的必然战略选择。

[1] 姚士谋,张平宇,余成,等.中国新型城镇化理论与实践问题[J].地理科学,2014,34(6):641-647.

[2] 罗震东,王旭,耿磊.二元城镇化机制与模式研究——以东营市为例[J].地域研究与开发,2012,31(5):55-71.

[3] 沈惊宏,孟德友,陆玉麒.皖江城市带承接长三角产业转移的空间差异分析[J].经济地理,2012,32(3):43-49.

[4] 魏冶,修春亮,孙平军.21世纪以来中国城镇化动力机制分析[J].地理研究,2013,32(9):1679-1687.

[5] 李波,张吉献.中原经济区城镇化区域差异时空演化研究[J].地域研究与开发,2013,32(3):167-172.

[6] 李国平.我国工业化与城镇化的协调关系分析与评估[J].地域研究与开发,2008,27(5):6-12.

[7] 曹广忠,刘涛.中国城镇化地区贡献的内陆化演变与解释:基于1982—2008年省区数据的分析[J].地理学报,2011,66(12):1631-1643.

[8] 范辉,刘卫东,张恒义.浙江省“四化”协调发展的时空演变[J].地域研究与开发,2015,34(1):19-25.

[9] 万伦来,朱骏锋,沈典妹.淮河流域经济增长与生态环境质量变化的关系——来自1998—2007年安徽淮河流域的经验[J].地域研究与开发,2009,28(4):125-129.

[10] 王发曾.中原经济区的新型城镇化之路[J].经济地理,2010,30(12):1972-1977.

[11] 陆大道,陈明星.关于“国家新型城镇化规划(2014—2020)”编制大背景的几点认识[J].地理学报,2015,70(2):179-185.

[12] 黄亚平,陈瞻,谢来荣.新型城镇化背景下异地城镇化的特征及趋势[J].城市发展研究,2011,18(8):11-15.

[13] 徐维祥,舒季君,唐根年.中国工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展测度[J].经济地理,2014,34(9):1-6.

[14] 王发曾.三化协调与四化同步:中原经济区的战略选择[J].地域研究与开发,2013,32(5):35-29.

[15] 李裕瑞,王婧,刘彦随,等.中国“四化”协调发展的区域格局及其影响因素[J].地理学报,2014,69(2):199-212.

[16] 孙虎,乔标.我国新型工业化与新型城镇化互动发展研究[J].地域研究与开发,2014,33(4):64-68.

[17] 郭丽娟.新型工业化与新型城镇化协调发展评价[J].统计与决策,2013(11):64-67.

[18] 汤明,周德志,高培军,等.环境伦理视阈下的中部地区政府关于承接产业转移政策的缺失分析[J].经济地理,2014,34(9):43-49.

[19] 张占仓,蔡建霞,陈环宇.河南省新型城镇化战略实施中需要破解的难题及对策[J].河南科学,2012,30(6):777-783.

[20] 李华生,徐瑞祥,彭补拙.南京城市人居环境质量预警研究[J].经济地理,2005,25(5):658-661.

[21] 许学强,张俊军.广州城市可持续发展的综合评价[J].地理学报,2001,56(1):54-63.

[22] 刘静玉,刘玉振,邵宁宁.河南省新型城镇化的空间格局演变研究[J].地域研究与开发,2012,31(5):143-147.

[23] 王新越,宋飏,宋斐红,等.山东省新型城镇化的测度与空间分异研究[J].地理科学,2014,34(9):1069-1076.

[24] 牛晓春,杜忠潮,李同昇.基于新型城镇化视角的区域城镇化水平评价——以陕西省10个省辖市为例[J].干旱区地理,2013,36(2):354-363.

[25] 王新越,秦素贞,吴宁宁.新型城镇化的内涵、测度及其区域差异研究[J].地域研究与开发,2014,33(4):71-77.

[26] 马卫,白永平,张雍华,等.2002—2011年中国新型城市化空间格局与收敛性分析[J].经济地理,2015,35(2):62-70.

[27] 张改素,丁志伟,胥亚男,等.河南省城镇体系等级层次结构研究——基于河南省新型城镇化战略分析[J].地域研究与开发,2014,33(1):46-51.

[28] 杨梅焕,曹明明,雷敏.陕西省经济发展与资源环境协调演进分析[J].人文地理,2009,24(3):125-128.

[29] 赵永平,徐盈之.新型城镇化发展水平综合测度与驱动机制研究——基于我国省际2000—2011年的经验分析[J].中国地质大学学报:社会科学版,2014,14(1):116-124.

[30] 李雪铭,李婉娜.1990年代以来大连城市人居环境与经济协调发展定量分析[J].经济地理,2005,25(3):383-386.

[31] 熊鹰,曾光明,董力三.城市人居环境与经济协调发展不确定性定量评价——以长沙市为例[J].地理学报,2007,62(4):397-406.

[32] 邓楚雄,谢炳庚,吴永兴,等.长沙市土地利用与经济协调发展定量评价[J].经济地理,2008,28(4):677-681.

[33] 申海元,陈瑛,张彩云,等.城市人居环境与经济协调发展——以西安为例[J].干旱区资源与环境,2009,23(9):29-32.

[34] 张正勇,刘琳,唐湘玲,等.城市人居环境与经济发展协调度评价研究——以乌鲁木齐市为例[J].干旱区资源与环境,2011,25(7):18-21.

[35] 庞闻,马耀峰,唐仲霞.旅游经济与生态环境耦合关系及协调发展研究——以西安市为例[J].西北大学学报:自然科学版,2011,41(6):1097-1102.

——基于122 个县市区2020 年调度资料分析