南唐董源《龙宿郊民图》的来龙去脉之谜

周安庆

五代十国是我国唐末历史上的割据混战时期,偏安江南一隅的区区弱国南唐王朝,聚集了董源、巨然、周文矩、顾闳中、徐熙等一批卓尔不群的国画大家,他们经过坚持不懈的努力耕耘,终于成就了一番绚丽辉煌的艺术天地。

董源(?-约962年。史上一作“董元”)是这一时期的山水画大师。其字叔达,钟陵(今江西进贤,一说为今江苏南京)人,因曾担任过南唐翰林图画院北苑副使,世人故称“董北苑”。董源传统花鸟、人物、禽兽画皆精,但对于山水画艺术的贡献最大。其山水画主要承继王维、李思训等前代名家笔墨精髓,多以水墨、或略施青绿皴染等技法,藉以表现明媚葱秀的江南山水情境。丘陵浑圆柔和,远近洲渚掩映,岚气弥漫飘渺……复归自然、“天人合一”的山水精神,在其画作中亦得到了相当程度上的体现。董源所创造的“披麻皴”笔墨技法,丰富了中国传统山水画的表现语汇,对后世产生了很大的影响。

董源存世画作不多,主要有《夏山图》(现为上海博物馆典藏)、《夏景山口待渡图》(现为辽宁省博物馆典藏)、《潇湘图》(现为北京故宫博物院典藏)、《寒林重汀图》(现为日本黑川古文化研究所典藏)和《溪岸图》(现为美国纽约大都会艺术博物馆典藏)等。由于距今时间较远等缘故,人们对这些存世画迹的真伪问题,依然不乏学术争议。台北故宫博物院现藏有一幅董源的山水画轴《龙宿郊民图》(绢本水墨小青绿设色,纵156厘米、横160厘米),但因原作无款,关于该画究竟描写的是什么内容等,史上同样存有不同看法和推测(见图1)。

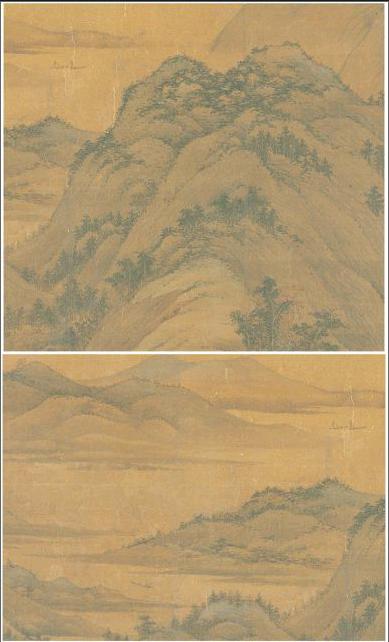

先让我们一起徐徐展轴品读,董源在此主要兼用“平远”“深远”法构置图像,布局上开下合,远近虚实呼应,浓淡疏密有致。画家以水墨勾染图境,又以浅绛、青绿等色彩恰当地敷染。画面中深厚浑圆的山峦,就是用典型的“披麻皴”技法描绘出来,山巅存有矾头,远际淡霭轻岚,空寂寥廓迷人;山中草木苍翠茂盛,涧泉清溪曲折;山下河流潺潺,水中有人联舟两艘,擂鼓齐力奋进,呈“龙”形状作舞,河岸上一干人或踏歌作乐、或相互作揖;人们隐约可见山麓小村民舍,行人鸡犬,其间插有彩旗,苍树悬挂巨灯……苍翠蓊郁的山水之间,一派郊野节日的欢乐生动景象。整幅画轴笔墨苍润有致,清秀葱郁,虚实相映,水墨之间还流溢着浮翠之色,具有很高的绘画艺术及史料研究价值(见图2-图4)。

关于这幅画作的来历,人们早先并不知道创作者是谁,晚明文人、书画鉴藏家詹景凤所撰的《东图玄览编》大概是现存最早对此记录的典籍文献了。据詹景凤称,万历年间曾在成国公朱希忠家见过此幅无款画作,“此图无款识,亦无前代明贤题字,相传为董源《龙绣交鸣图》,图名亦不知所谓”。

明万历二十五年(1597年),书画大家、鉴藏家董其昌从松江(今属上海)文人潘光禄手中买得该图轴后如获至宝,于是在此画诗塘中写道:“董北苑《龙宿郊民图》真迹,董其昌鉴定。《龙宿郊民图》,不知所取何义?大都箪壶迎师之意,盖宋艺祖(注:指宋太祖赵匡胤)下江南时所进御者。名虽謟,而画甚奇古。”董其昌为此画定名后,似乎仍有不解之惑,接着又写道:“余以丁丑年三月晦日[万历五年(1577年)三月三十日]之夕,燃烛试作山水画,自此日复好之。时往顾中舍仲方家,观古人画,若元季四大家,多所赏心,顾独师黄子久(公望),凡数年而成,既解褐。于长安好事家借画临仿,惟宋人真迹马(远)、夏(圭)、李唐最多,元画寥寥也。辛卯(万历十九年、1591年)请告还里,乃大搜吾乡四家泼墨之作,久之谓当溯其原委。一以北苑为师,而北苑画益不可多得。得《溪山行旅(图)》,是沈启南平生所藏,且曾临一再,流传江南者。而考之画史,北源(注:这里应为“苑”,此系董其昌笔误)设色青绿山水,绝类李师(注:应为“思”,此系董其昌笔误)训。以所学《行旅图》,未尽北苑法。丁酉(万历二十五年、1597年)典试江右归,复得《龙秀(注:应为“宿”,此系董其昌笔误)郊民图》于上海潘光禄,自此稍称满志。已山居二十许年,北宋之迹,渐收一二十种,惟少李成、燕文贵。今入长安,又见一卷一帧。而箧中先有沈司马家黄子久贰(注:应为“二”,此系董其昌笔误)十幅,自此观止矣。如君平之卜肆,下帘之后,止勿复卜矣。天启甲子九月晦日[天启四年(1624年)九月三十日]。思翁识。”(见图5)

此外明末崇祯八年(1635年)中秋,董其昌还在南唐董源《夏山图》画卷上题跋云:“上海潘光禄有《龙秀(宿)郊民图》,其妇翁莫云卿所遗,并以售余,余意满矣。”从中可知该图曾是潘光禄岳丈、董其昌前辈好友莫是龙(字云卿)的藏品,至于它究竟是如何从成国公朱希忠家传至莫是龙手中的,现今尚无法厘清。

清初文人王鸿绪亦在该画诗塘的最左侧题跋:“董文敏(其昌)《画禅(室)笔记》载:北苑《龙宿郊民图》《蜀江图》《潇湘图》,皆在吾家,笔法如出二手。又所藏北苑画数帧,无复同者,可称画中龙。夫书法以右军(王羲之)为龙,而画推北苑为龙,其称许者至矣。此画入本朝,归前辈庄澹庵宫庶(同生),后归余座主昆山大司寇徐公(乾学)。今为余有,子孙其世宝之。康熙丙戌八月望日[康熙四十五年(1706年)八月十五日],王鸿绪识。”(见图6)从中可知明末崇祯九年(1636年)董其昌故世后,该画轴先后尝由明末清初文人庄同生、徐乾学以及王鸿绪本人典藏。

入清以后,《龙宿郊民图》归藏于北京皇宫宁寿宫中。喜好雅玩的清高宗乾隆皇帝观赏后,先是该图轴上题诗一首:“‘龙宿郊民语甚奇,董源嘉迹世所知。香光鉴定帧首题,求说不得强为词。谓或箪壶迎王师,尔时艺祖驾未移。曹彬命往三军司,龙宿民迎语何来。细观画如首夏期,颇有黄叶标树枝。郊原未见出耕犁,正民望雨龙见时。两船列泊川之涯,诸童揶揄扬彩旗。又如拔河竞水嬉,其事亦近请雨为。画名命义似合宜,诚合否乎吾犹疑。郑侠绘图此法贻,此非谄也实箴规。为君者宜敬念兹,北苑妙笔神淋漓,吾又何能赞一辞。”接着又题跋云:“董源此图,元以前无辨及者。明董其昌题帧端,谓是艺祖下江南时所进御。考宋史,开宝七年(974年)九月,(宋太祖)命曹彬、潘美将兵伐江南。(开宝)九年(976年)正月,御明德门,见李煜于楼下。则是宋祖并未亲征江南,安得有郊迎事。若以为指彬美,又不得儗之为龙。况曹彬传,叙济江后,连破江南军,亦无迎师语。盖其昌于图名不得其解,从而为之词耳。而张丑《清河书画舫》,则以为写太祖登极事。时董源正仕南唐,何由画宋汴京即位仪节,且所图亦与受禅不类,其舛更不待辨。按传称龙见而雩,注之者曰,建已之月,苍龙宿昏见东方,万物始盛,待雨而大。今阅图中景,颇似初夏,而两舟衔贯舣水次,众皆联臂舞跃,仿佛古者拔河之戏。疑郊民见龙宿祷雨所陈。源当日命名,意或取诸此。夫准经作绘,既胜于傅史失诬。而图列民事,不忘执艺以谏,不犹愈于进谄之不经乎。既题长歌以辨之,并附识如右。己丑(乾隆三十四年、1769年)新正,御笔。”(见图7)

清代王杰等人编撰的《石渠宝笈续编》第五十三《宁寿宫藏(十)·历朝名人书画(二)》,不仅对董源《龙宿郊民图》上的前人文字有录,且又补充记载:明末张丑《清河书画舫》、顾後《平生壮观》及卞永誉《式古堂书画汇考》,对此皆有著录,但都“不详其义”。其中,张丑认为此图系“进呈本”,所绘应是“宋太祖登极事”,这个观点亦遭到后人质疑,因为史载宋太祖赵匡胤未曾亲自率兵攻打南唐王朝都城江宁(今江苏南京),故此画不可能为当时南唐国进贡大宋的珍品。乾隆皇帝观赏后认为,这是“(南唐)郊民见龙宿祈雨所陈”。又据清人欧阳玄《圭斋集》等文献记载,“元人习用龙袖娇民语”。比较“龙绣交鸣”“龙宿郊民”两者谐音均较相近,可见因为音同字异之类的差别,该图轴之名称难免见仁见智了。

其实关于“龙袖骄民”之语,明人亦有记述。明末南京学者顾起元《客座赘语》记载:“留都(注:指今江苏南京)地在辇毂,有昔人龙袖骄民之风……”近代学者沈曾植在《海日楼札丛》中,依据南宋周密《武林旧事》、元曲《公孙汗衫记》等文献记载推测认为该图应名《笼袖骄民图》用。

现代学者、书画鉴定家启功在综合前人典籍、历代都城所在地域风貌等基础之上,对此进一步地进行了梳理分析。他在《董元(源)(龙袖骄民图)》一文中认为昔人“笼(或‘龙)袖骄(或‘娇)民”之意为:“所谓‘龙袖者,犹‘天子脚下、‘辇毂之下之义;所谓‘骄民者,犹‘幸福之民、‘骄养之民之义。‘龙字加竹头作‘笼者,殆从娇媚之义着想。且口语易讹,用字不定耳……可知元人之语,实指太平时代、首都居住、生活幸福之民耳。”启功综合审视该图轴后继续写道:“其名为‘笼袖骄民,盖无疑义。董其昌题,或为传闻之误。亦或因不解其意,改字从雅,而又曲为之说者。至此图名何时所起?其为作画时之原名,抑为后人所命,则不可知矣。惟既可知其图名口耳相传已久,则非明代某一藏家偶然杜撰者可比。纵非作画时之原名,殆亦宋元旧传者焉。”另从该图所绘自然地理风貌特征来看,如果认为所绘乃北宋京师汴京(今河南开封)的山水风貌,则明显与中原之地景况不相吻合。而符合这个条件的都城,大概只有南唐都城江宁(今江苏南京)和南宋都城杭州了,但是因为在南宋名家的丹青遗迹中,尚未见到有人绘制过该类风格图式的画作,“传为南唐董元(源)之笔,殆非无故”。该图轴所反映的最可能就是南唐时期天子所居之地江宁(今江苏南京)郊野的旖旎风光和“节日嬉娱之景”,由于该画中绘有“丹红夹叶树”,故“乃秋日景物”,不可能是反映端午节情形,从而亦间接地否定了之前有人认为这是描写元宵节(注:因为该画面中存在人们张灯、欢乐之景,与“元宵”节景况相契合)或春日社稷时的场景。

由于启功在文献学、考据学等基础上引经据典,做出了较为合理的解释,因此该说法较为现今一些专家学者所认可。不过在此尚值得补充一点的是,还有的研究者认为,我国古代因有“春社”“秋社”习俗,该图轴若写“秋社”之景,并非没有可能。虽然该“秋社”与“龙袖骄民”是否有关,尚有待进一步地考证。

笔者综上所述以为:包括启功先生在内的这些学术论证,只是解析了其中部分疑惑,尚未完全澄清人们对南唐董源是否为该画作者等问题的所有疑虑。为何在包括宋代《宣和画谱》等在内的明代以前典籍文献中,迄今为止尚未发现存有与此相关的史载痕迹?这是否是明代以前某位丹青高手模仿董源的画风所为,后来又被别人妄加作者为董源,画名亦为上述所谓的那样呢?……其实这样的推测结果,同样也不可能完全地被排除在外。因为综观整个中华文明史,有关专家从文献及版本学角度初步估算:前人著述的历史典籍版本(注:以1912年1月1日中华民国成立之前刊行的为界)至少在25万种以上,然而由于历代战乱、保管不善,以及历朝统治者出于自身需要采取强制禁书、销毁典籍等诸种原因,有的学者估算认为现存古籍版本大约在11万至15万种,基本上都散落于海内外公私典藏机构及个人手中。但因“版本”的释义主要指同一种书籍因为编辑、传抄、刊行、印刷、装订等不同而产生的不同本子,如果再撇除其中不同年代刊行、但是内容相同的同类典籍版本数量,实际上不同内容的存世古籍数量大概不超过10万种(注:一说为“8万余种”),其中包括经、史、子、集、丛等类别的典籍文献,内容涵括了天、地、人、自然与社会等各个方面。源远流长的中国历史文化,也正是由史籍文献、旧物遗存、考古发现等文明碎片的信息承载而构成的,如今人们所能知晓的也仅仅是整个历史长河中的一部分,而非全部内容罢了!虽然尽可能地复原历史的本来面目,解释历史真相等产生的原因与结果,并为今后总结经验教训等,始终为历史学家所应承担的重任,然而“巧妇难为无米之炊”,众多历史谜团迄今依然无法得到比较科学、合理的诠释。

由此来看,关于南唐董源《龙宿郊民图》的来龙去脉谜底,似乎并未完全彻底地予以解开,最终研究结果看来还得寄希望于未来!