泛在学习环境下学习共同体的形成机制

解继丽,王晓彤

(云南师范大学 信息学院,云南 昆明 650500)

泛在学习环境下学习共同体的形成机制

解继丽,王晓彤

(云南师范大学 信息学院,云南 昆明 650500)

泛在学习是泛在技术支持下的新型学习理念,其核心目标在于为学习者营造一种智能化、泛在化的学习环境。而在泛在学习环境中,学习者是其最为核心的要素,因此学习共同体的建立是确保泛在学习效果的关键性问题。本文在综合分析泛在学习环境构建的基础上,详细阐释了学习共同体的形成机制。强调在共同愿景的感召下,通过学习共同体内学习者的学习交互,促进学习者对知识的积极建构。

泛在学习;泛在学习环境;学习共同体

引 言

信息时代的飞速发展,带来了社会技术的革新以及人类生活方式的转变,从宏观的社会角度看,无线网络已陆续在全国范围内覆盖,移动智能终端得到了广泛的普及和应用;从微观人类群体的角度看,发生由网络原住民代替网络移民的转型。当这些变化映射到教育领域中,对以互联网为依托的学习方式产生了较为深远的影响。与此同时,像E-learning数字化学习、M-learning移动学习等学习方式得到了广泛的应用,现如今正向着U-learning泛在学习的方向发展。泛在学习应运而生,作为一种新型的学习理念,它打破了传统的学习模式,使学习更为自然地融入到人的生活学习中,不再受时间地点的限制,任何人可以方便快捷的在任何时间地点进行个性化学习。通过对泛在学习相关文献的研究发现,当前许多致力于泛在学习的研究者已经设计与实现了各种泛在学习环境模型,提出了泛在学习中的关键技术,引入了泛在学习中交互的应用[1]。但是,在泛在学习的过程中如何形成学习共同体,促进学习者更好地进行学习,是泛在学习环境构建过程中所面临的一个难题。从整个泛在学习生态环境来看,泛在学习者是一个个分散的点,如何将这些分散的“点”以某种关联的形式接起来,是确保泛在学习有效性的关键问题。本文运用整合连贯的思想,在泛在技术的支撑下,以期将泛在学习者联系起来,并进行系统性学习交互,从而形成具有一定规模的学习共同体。

一、泛在学习的一般理解

“泛在计算”为人们营造了一种轻松自由的氛围,它将计算机硬件巧妙地融入日常生活中,以隐性方式呈现,在生活工作的过程中,更多的是关注任务本身而不是计算机硬件的使用。泛在学习的研究者从不同的视角出发,对泛在学习的概念做了界定,被各界认可的主要包括3A和5A。笔者认为,可以将其拓展到6A来界定泛在学习:任何人(Anyone)、任何时间(Anytime)、任何地点(Anywhere)、任何智能终端Any device)、任何学习者需要的方式(in Any way)、任何学习资源(Any resource)。就泛在学习的本质特点而言,它是以人为中心,以学习任务本身为焦点。[2]技术隐形于学习的过程中,学习变成一种自发的行为,学习者关注更多的是学习过程本身,而不是外界的学习工具。

在日常的生活学习中,我们常常会看到这样一些熟悉的场景,例如:清早人们公交车站等车时,用手机背英语单词;坐上公交车闭上眼睛听一段VOA听力;中午悠闲地坐在星巴克点上一杯咖啡,用手机看看美剧;下午到图书馆用手机学习一节MOOC课程:晚上在宿舍打开学习交互社区,进行英语资源的共享与讨论等等。信息技术正悄然地深入到我们的日常学习生活中,改变着我们现在的学习方式,学习的发生已经打破了传统的课堂授课模式,摆脱时间、地点、学习资源的限制,学习变得无处不在,学习资源任意获取。通常意义上我们把这种学习方式称为泛在学习。

二、泛在学习环境的总体分析

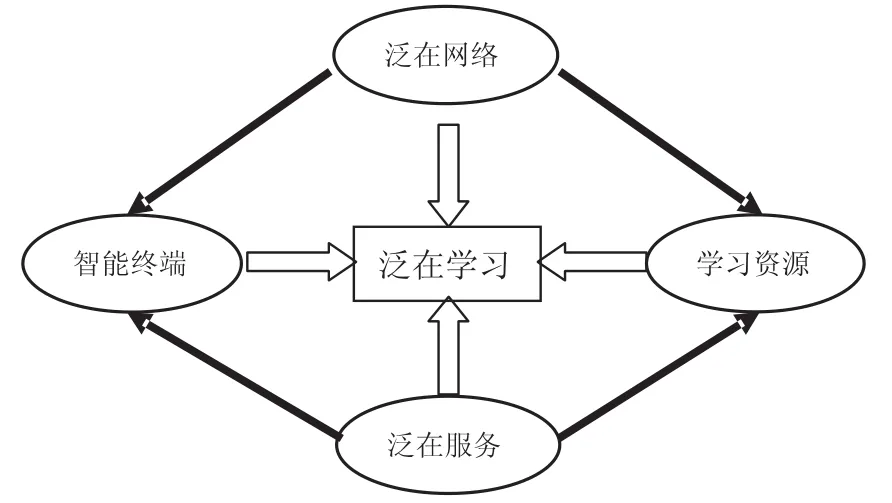

通常而言,技术的使用为学习带来了一定的便利,但是技术的使用也对学习产生一定的干扰,给学习者造成了一定的认知负担。泛在学习环境很好地解决了这一问题,在泛在计算的支撑下技术的可视性减弱,服务性却得到增强,实现了学习与生活的无缝连接。学习变得无处不在,就如同水和空气一样自然而然地融入人们的日常生活和学习的过程中,真正地实现了杜威所倡导的“教育即生活”及当代学者指出的“学习即生活”的教学理念。[4]近年来,语义网、云计算、传感技术的快速发展和逐渐普及,为泛在学习环境模型设计提供了强大的技术支撑。一个完整的泛在学习环境模型需要涉及以下四个模块(如图1所示):泛在化的学习网络、智能化的泛在终端、无处不在的学习资源、多样化的学习服务。

图1 泛在学习环境模型

(一)泛在化的学习网络

泛在化的学习网络是泛在学习实现的重要前提,它是由有线网、无线网、卫星网、广电网等组成的综合性网络,用户终端通过这些网络进行学习。2011年初国务院常务会议上通过推行“三网融合”的总体方案,向提供综合服务的方向发展,使泛在化网络的普及提上了日程。这种网络整合技术主要包括IPv6和OpenAPI等网络技术,旨在为人们营造一个随时随地使用任何终端都可以上网的泛在化网络空间。这个空间是由分布在生活各个角落的泛在网络、传感器、芯片、Tag等多样的计算机所内藏的事物的连接和整合来构成。[5]协调实际空间与网络空间,使之在位置上达到一致,目的在于使开放性、整合性教育资源供给服务成为现实。另外,移动通3G、4G网络的推广应用以及校园Wi-Fi的快速普及等进一步维持了泛在学习网络环境的畅通。未来的泛在网络是硬件、软件、终端和应用的融合,构建泛在网络所涉及的关键技术支撑包括RFID、人机交互、上下文感知。[6]从目前的研究看,欲想实现泛在化的学习网络,关键在于这三项技术的突破。

(二)智能化的泛在终端

智能化的泛在终端,以知识的有效获取为目的,是学习者通过泛在化网络进行学习的直接界面,其形态多样,功能丰富,并具有一定的智能性、简单性、连通性等特点。智能化终端是学习者进行学习交互的直接界面,同时负责与云计算中心进行通信,调用所需要的各种学习服务,接受响应数据,按照要求自适应呈现学习资源。越来越多的移动终端将具有情境感知的功能,可以智能感知学习者所处的环境信息、学习者的身体状态信息、现实物体的介绍性信息等,以更好地满足学习者的学习需求,实现基于真实情境的高效学习。[7]随着科技的进步,市面上出现了各种各样的学习终端,如PC、Laptop、Smartphone、PDA、PocketPC、学习机、移动电视、楼宇电视等,这些学习终端是泛在学习环境的重要组成部分,为学习者提了智能化学习体验。

(三)多样化的学习资源

多样化的学习资源是泛在学习发生所必需的物质基础。泛在学习环境下,随时随地都会有新的学习者加入,为满足学习者的个性化需求,丰富的学习资源是其基本保障。通常而言的泛在学习资源不再局限为书本、试题、讲义和笔记等传统的学习资料,而是遍布在因特网上的比特信息,例如:文本、音频、视频、图片等等。随着开放教育资源运动的兴起,MOOC浪潮席卷全球,免费的优质学习资源,对世界各地的学习者而言可谓是“饕餮盛宴”。通常,从传统移动学习资源的存储方式来看,采用的是单点集中制,这种存储方式由于存在着天然的弊端,所以并不能很好地满足学习者的个性化学习需求。因此,需要把当前的资源储存模式改变为分布式网络存储。众所周知,物理空间中存在无数多的资源存储节点,每个资源节点可以通过无处不在的泛在通信网络建立连接,构成一个无限大的资源智能网络空间。[8]

(四)个性化的学习服务

多样化的学习资源和智能化的学习终端对泛在学习环境的创设来说都不可或缺,但是个性化的学习服务同样重要,它为学习者提供个性化的学习服务,满足不同学习者不同时刻的不同需求。泛在学习服务具有学习伙伴智能检索功能;具有自适应为学习者推送学习内容的功能;具有因地制宜配合学习者进行学习活动的服务。泛在学习环境以智能型的学习服务为依托,应用人工智能技术,一方面综合学习者风格、学习条件等诸因素进行资源的提取、推送;另一方面能够依据学习者的学习内容及学习需求进行学习伙伴间的联接,总之泛在学习服务经过全方位选择为学习者提供适合其自身特点的学习支撑。泛在学习环境是一个开放式的生态系统,学习者也可以根据自己的需要进行个性化的创建和再开发,因此个性化学习服务需要大家共同努力创新。

三、泛在学习共同体的形成机制

因为传统在线学习中教育者和学习者具有时空上相对分离的特点,学习交互便不能自如开展,学习者缺乏集体归属感,难免会产生孤独和无助,导致学习的积极性下降。于是,创建泛在学习共同体就变得很是需要了。泛在学习共同体具有自由、平等、多元、民主的特点,不仅能促进学习者知识的积极建构,同时也有助于提高学习者的主观能动性。从心理学的角度来说,学习共同体可以满足学习者自尊和归属感的需要,使学习者进行学习交互和彼此支持的体验。泛在学习环境,通过情景感知、传感技术、动态语义聚合、泛在计算、云服务等为学习者营造了一种智能化、无处不在的学习氛围,不仅仅实现了学习者与物化学习资源的交互、学习者与教育者之间的交互,更重要的是在动态的交互过程中,具有相同兴趣爱好的学习者,通过某种“情感”纽带联系起来,自组织形成了一定规模的学习共同体。

(一)何谓“学习共同体”?

“共同体”(community)一词最初源于社会学,是一种拥有和谐关系和稳定社会结构的群体。现如今,我们所说的共同体,指由一定数量的人构成的社会群体,其中的成员“在同一种社会关系中形成自己的信仰和价值观,以某种群体的活动显示其存在”,即共同体是特定社会结构中的人群相聚集,他们有共同的信仰,相互依赖共同完成某些任务。

“共同体”引入到教育的领域,便有了“学习共同体”的概念,杜威曾在《民主主义与教育中》中提到将“共同体”引入到教育领域中来,目标是利用榜样示范和相互激励的方式,为学习者创设一种共同学习的氛围,进而能够提高学习者的学习积极性,促进学习者的知识建构。布鲁纳在其后期的研究中,也曾提到在学习的过程中创建“共同体”,用“学习共同体”的概念来体现“教育是一种生活方式”的理念,目的在于打破教育的固定界限,实现个人的毕生发展。[9]在人类学、社会学的有关研究中发现,无论是生产实践还是日常生活,人们更多的是以一种共同体的方式进行的。对某一特定的学习共同体成员来说,共同体内的其他成员、共同的实践活动、共同的学习交互、共同的学习资源以及共同的学习工具等,便构成了一个泛在学习环境。在这样的环境中,学习者彼此间沟通、交流、分享学习经验与学习资料,共同完成一定的学习任务,相互影响,使每个学习者在学习的过程中得到了支持和滋养。当前,“学习共同体”的相关理念已经深入到许多教育、教学情境中来,对于“学习共同体”的相关研究与实践已成为了一种“国际化的运动”。在我们的传统面授学习中,我们不难发现,学生往往是以一种共同体的方式进行,例如:班级,学习小组,特长班等等。就某一特定共同体的学习环境来谈,主要是由共同的兴趣爱好、实践活动、学习资源组成。形成一定的学习共同体后,学习者能够互相交流、互相学习、互相激励,在共同完成某一任务的过程中因为学习共同体的成员间具有共同的话语权,因此能更好地促进学习者对知识的建构。

(二)泛在学习环境下学习共同体如何形成?

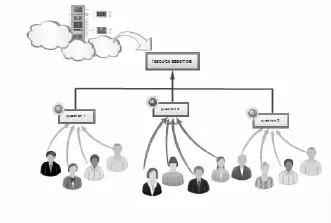

泛在学习环境在先进技术的支撑下,为学习者创设了一个以人为中心,以学习任务为焦点的生态化学习环境,它拥有着泛在化的学习网络、智能化的泛在终端、无处不在的学习资源、多样化的学习服务。但是,虚拟学习共同体的构建是在泛在学习的过程中自发形成,从形成的特点上来看,具有远程性、暂时性、松散性等特点,于是对于泛在学习共同体的构建而言,其中环境的设计与控制就变得至关重要了。显而易见,学习共同体构建和发展必须有泛在学习环境的技术支持。本文在泛在学习环境的支撑下,利用学习云平台提供诸如存储、推送、类聚、升级等基础服务,形成泛在学习共同体(如图2所示)。学习者首先通过协同编辑初步形成基于某一问题的学习共同体,然后在实现动态语义聚合的基础之上,使相关问题进行汇聚,形成具有一定结构关系的学习共同体,最后通过泛在学习交互具,有一定关系结构的学习共同体将随之得到进一步的加强和巩固。

图2 泛在学习共同体的形成

1.基于云平台的泛在学习服务

通过云计算可以将分布在各地的服务器群进行互联,实现大数据处理和信息服务的需求,“云”中资源可以根据学习者个性化需要,随时随地进行获取。教育资源通过云平台提供给学习者,通过恰当的设施建设,从管理层面将资源的功能从资源的实体上分离出来,通过虚拟化技术屏蔽底层的硬件和软件衔接,简化业务部署,提高资源利用率,实现资源的整合和灵活配置,有利于资源的类聚、共享、升级、推送。[10]当学习者在学习过程中产生对某种知识的诉求,可以发送到服务器端,通过云平台进行智能的搜索匹配,最终找到最适合学习者需求的学习内容,推送到学习终端上,学习者便获得最适合自己的内容,真正实现按需学习。云平台是泛在学习资源动态进化、学习者交互、学习共同体形成的必要前提。

2.基于协同编辑的动态资源进化

泛在学习者可实现按需学习,通过云端服务器可以把每次的学习进程以及学习所需要的资源信息记录下来,在不删除的情况下可以永远使用这些信息。但是,有一点必须引起我们的注意:泛在学习中的学习资源却不是一经创造就固定不变的,它具有生成性、进化性等特点。学习者对内容进行协同编辑,一方面群体智慧作用于学习资源,实现了学习资源的进化;另一方面,学习资源的进化反作用于学习群体,促进了学习者的知识建构。然而,用户的这种协同编辑,势必会造成学习资源的杂乱生长,为了避免这种现象的出现,泛在学习环境中配合提供了智能控制结合人工审核技术,实现了对学习资源协同编辑的有序控制。通过泛在学习环境支撑下的开放式协同编辑,使正在浏览、编辑、制作某一学习问题的多个学习伙伴、专业教师、学科专家产生联结,进而促使对某一问题有相同诉求的学习者聚集在一起,初步形成基于某一问题的学习共同体。

3.基于关联技术的动态语义聚合

目前,网络上的学习资源呈散点状分布,资源之间缺乏有意义的联系,语义关联技术可以弥补其不足,将分散的资源根据其关联程度进行自动的聚合。学习资源的动态语义聚合不是简单地将多个学习资源组成一个资源集,而是通过技术手段将多个语义上具有强逻辑关系的资源按照特定的资质方式自动构成资源集。[11]国内学者余胜泉和他的团队针对这一方面进行了深入的研究,并设计开发了“学习元”平台。借助于“学习元”的思想,学习主题内容相同或相似的学习者可以透过学习资源实体群聚集,也就是说通过资源结构体的动态建立,汇聚成某一领域的学习内容(包括若干相关联的问题),透过这样一种资源的汇聚,对某一领域感兴趣的学习者便自组织形成一定联系的学习共同体。在日常学习过程中,学习共同体可以明确地围绕某一个主题,进行讨论学习,共同完成某一学习目标和学习任务。

4.基于联通主义的泛在学习交互

联通主义的起点是个人,个人的知识组成了一个网络,这种网络被编入各种组织与机构,反过来各组织与机构的知识又被回馈给个人网络,提供个人的继续学习。[12]学习者的知识分布是不均衡的,根据建构主义的思想,也就是说每个人的知识建构都是存在一定差异的,任何组织和个人都拥有一定的知识和自己独特的知识结构。这种差异的存在,恰恰决定了学习交互存在的必要性,有交互就有学习,有学习才会有进步。这种进步是学习主题对知识的认识通过学习的交互不断升华的过程。从交互发生的空间结构上看,每个学习者都是网络空间中的一个实体节点,随着学习者之间的不断交互,实体节点透过学习资源可以建立起学习的联结,交互发生的越频繁,实体节点间的联结就越牢固,具有一定关系结构的学习共同体将随之得到进一步的加强和巩固。

结 语

泛在学习的本质是实现人与环境的和谐发展,追求人最大限度发展的同时也是科学技术和学习理论发展应用的必然结果。技术的不可见,为学习者提供了更多的自由和便利,使学习者拥有了更多的选择权利。泛在化的学习网络、无处不在的学习资源、智能化的学习终端、多样化的学习服务,为学习者构建了一个智能的泛在学习环境。然而,泛在学习者是分散在各地的,学习也是利用泛在终端,通过泛在网络随时随地发生的,学习者就不能像在传统的校园生活中那样通过学习活动,建立起具有一定关系的班集体。学习者只能借助泛在学习环境提供的技术支撑,通过教育云平台提供的服务、知识关系网络的联通以及学习者与正在浏览、编辑、制作本学习内容的多个学习伙伴、教师、学科专家产生联结,使对某种知识具有共同诉求的学习者产生聚集,形成稳固的学习共同体。通过学习共同体,不仅可以搜索到相关领域内的精华,还可以与学科专家直接进行沟通交流,促进学习者对知识的积极构建,从而提升学生认识和主体性的发展,旨在为学习者营造一种共生共赢的学习氛围。

[1]李晓会,刘洪沛.泛在学习中社会交互支持模型的构建[J].现代教育技术,2009,(10).

[2]李卢一,郑燕林.泛在学习的内涵与特征解构[J].现代远距离教育,2009,(4).

[3]付道明,徐福荫.普适计算中的泛在学习[J].中国电话教育,2001,(7).

[4]解继丽.从“教育即生活”到“学习即生活”——论技术发展对人学习行为的影响[J].学术探索,2012,(7).

[5]潘基鑫,雷要曾,程璐璐,等.泛在学习理论研究综述[J].远程教育杂志,2010,(2).

[6]张倩,杨玉平.我国泛在学习模式的技术实现途径研究[J].中国校外教育,2001,(6).

[7]杨现民,余胜泉.生态学视角下的泛在学习环境设计[J].教育研究,2013,(03).

[8]余胜泉,杨现民,程罡.泛在学习环境中的学习资源设计与共享[J].开放教育研究,2009(2).

[9]王广新,白成杰.网络虚拟学习共同体的形成与发展[J].电化教育研究,2005,(1).

[10]祝智庭.云技术给中国教育信息化带来的机遇与挑战[J].中国电化教育,2012,(10).

[11]杨现民,余胜泉,张芳.学习资源动态语义关联的设计与实现[J].中国电化教育,2013,(01).

[12]George Siemens.Connectivism:A Learning Theory for the Digital Age[J].Instructional technology&distance learning,2005,2(1).

The Formation M echanism of Learning Community in U-learning Environment

XIE Ji-li,WANG Xiao-tong

(School of Information,Yuan Normal University,Kunming 650500,Yunnan,China)

Ubiquitous learning(U-learning)is a new learning concept supported by the ubiquitous computing,and its core objective is to create a kind of intelligentand ubiquitous learning environment for learners.In this environment,the learner is the core element and the establishmentof learning community is the key to ensuring learning effect.This paper firstmakes a comprehensive analysis of the ubiquitous learning environment,and then elaborates on the formationmechanism of learning community. Learners'construction of knowledge can only be achieved through their interaction in the community under the appeal of common vision.

ubiquitous learning;ubiquitous learning environment;learning community

G455

:A

:1006-723X(2015)09-0148-05

〔责任编辑:李 官〕

解继丽,女,云南师范大学信息学院副教授,主要从事信息技术研究;王晓彤,女,云南师范大学信息学院助教,主要从事教育技术研究。