论影响传媒国际接受的经济与非经济因素

刘建华

(中国新闻出版研究院 传媒研究所,北京 100073)

论影响传媒国际接受的经济与非经济因素

刘建华

(中国新闻出版研究院 传媒研究所,北京 100073)

在对外传播与国际文化贸易中,传媒产品的接受不仅包括精神客体的接受,而且包括其社会客体在内的接受。接受不仅关乎对传媒产品的解释、理解与整合,而且关乎接受者对输出国传媒产品的下一轮购买。影响传媒产品国际接受的经济因素与非经济因素主要包括:消费者收入水平、地区经济总量、宏观经济政策、政治因素、心理因素、人口统计特征与文化因素等。

传媒产品;国际接受;影响因素

一、接受概念的多元性与传媒接受界定

对接受概念的界定是我们研究的逻辑基础与理论前提。字典上的解释是:收受、容纳。哲学上的解释是:“接受是关于思想文化客体及其体认者相互关系的范畴,它标志的是人们对以语言象征符号表征出来的思想文化客体信息的择取、解释、理解和整合,以及运用的认识论关系和实践关系。”[1](P1)伦理学从道德教育的专业化角度定义接受,认为道德接受是“指发生在道德领域的特殊的接受活动,它是道德接受主体出于道德需要而对道德文化信息的传递者利用各种媒介所传递的道德文化信息的反映与择取、理解与解释,整合与内化以及外化践行的求善过程”。[2](P53)思想政治工作者的理解是,接受“指主体(即受教育者)在外界环境影响下,尤其是在教育的控制下,选择和摄取思想教育信息的一种能动活动”。[3](P3)张耀灿等进一步认为,思想政治教育接受是“接受主体出于自身需要,在环境作用影响下通过某些中介对接受客体进行反映、选择、整合、内化、外化等多环节构成的、连接的、完整的活动过程”。[4](P135)王海平认为,“接受就是接纳、吸收,用规范的语言讲,即认知认同”。[5](P1)王敏指出,接受就是“接受主体出于某种需要对接受客体的反映、择取、理解、解释、整合、内化以及外化践行的过程”。[6](P31)赵继伟站在马克思主义意识形态接受的立场,认为“接受是指在思想文化信息传递者的传导下,接受者出于自身需要,通过接受中介和自身已有的接受能力对思想文化信息进行反映、认识、理解以及行为选择与表现的过程”。[7](P24)在美学研究中,接受理论的代表汉斯·罗伯特·尧斯认为,文学史实际上是文学交流的历史,它是涵盖作者、作品和公众三个行为者的过程。“接受概念同时包括收受(或适应)和交流两层意思”。“接受是一个行为的两个方面,即包括艺术作品产生的效果和它被公众所接受的方式或者可以说它的反响。艺术作品可以被简单地消费或批评,赞赏或拒绝,可以欣赏它的形式,解释它的内容,可以接受公认的解释,也可以试图作出新的解释”。[8](P194~195)

传播学的受众学说存在效果研究、使用与满足研究、文学批评、文化研究、接受分析、政治经济学的研究等几个传统。传媒曾经被认为是政党宣传的工具,受众总是作为一个被动的角色来分析。大众化报纸出现后,随着传媒商品属性的肯定和传媒产业化发展,受众的主体地位日益突显,甚至等同于消费者。因此,其对传媒产品接受与否,就关系到传媒产品的循环生产,决定着一个传媒的生存问题。在经济学的视角中,“受众首先表现为大众媒介的市场,进而表现为信息产品的消费者”。[9](P19)约翰·费斯克认为,观众是作为“意义的生产者”而出现,这明显与文化研究的另一代表霍尔的“编码—解码”理论是一致的。强调受众在传媒产品接受中的主体性、能动性,更是在理论上肯定了受众在传媒生产流通中的重要地位,如同接受理论所强调的,没有受众的参与,作品的意义就无从呈现。传媒产品没有受众的阐释、理解与整合,就会影响传媒产品的下一轮购买,影响传媒产品再生产的循环往复。

以上对接受的理解,毫无例外都是落脚在精神客体接受的基础上。实际上,接受者对传媒文化产品的接受,不仅仅局限于精神客体,而且还有对社会客体的接受。社会客体与精神客体相对应,是指传媒生产者对传媒资源进行生产加工以物质形式呈现的客体样态,诸如文字、影像、图片及承载这些内容的物质体(报纸、期刊、电视等)。从经济学的商业理论来看,用户接受理论主要建立在消费者对社会客体接受的基础上。对于信息技术而言,如果某项技术或信息系统不被用户接受和使用,它的价值就无从实现。在国外用户接受研究中,个体技术接受研究是主流。这类研究主要基于心理学与社会心理学,出发点是认为“个体差异、系统特点等外部因素只有通过个体内在的价值与信念,才能对个体的使用意向和使用行为产生影响”。[10](P6)个体信念与使用意向是其研究内容,前者是自变量,后者是因变量。在消费者行为学中,消费行为是指人们在交换过程中,感情、认知、行为及环境因素之间动态交互作用的过程。传统上研究者对消费行为学的研究,“重点放在对产品、服务的获取上,关于产品的消费与处置研究相对被忽视,特别是消费者的消费体验对消费行为的影响被忽视”。[11](P55)其实,消费行为是整体同时也是过程,获取或者购买只是这一过程的一个阶段。在现代市场经济条件下,“企业重视消费者行为着眼的是与消费者建立和发展长期的交换关系。消费者在消费过程中的消费体验,消费者处置旧产品的方式和感受均会影响消费者的下一轮购买”。[11](P55)消费者行为作为一个动态过程,包括了产品的获得、使用与处置、体验,消费者的感情、认知、行为及环境是相互影响的。

在对外传播与国际文化贸易中,传媒产品的接受不仅仅限于精神客体的接受,而且包括传媒产品社会客体在内的接受。接受者不仅仅是纯粹的文本意义中的受众,而且也是传媒产品的消费者或者说是用户。接受不仅仅关乎对传媒产品的解释、理解与整合,而且更重要的是关乎接受者对输出国传媒产品的下一轮购买,更为重要的是,关乎类似产品的获得,最终影响到输出国传媒产品再生产的循环往复,决定文化产品输出的成败。

因此文章所说的受众接受视域,实际上是指作为传媒产品用户的消费者行为视域。本书所说的接受,实际上不仅包括对传媒产品的购买与获得,更重要的是指对传媒产品的体验,也即解释、理解与整合。确切地说,就是王海平所言的认知认同,从文化多元化与民族文化是各国合法性存在前提的角度而言,就是使东道国受众认可输出国传媒产品的文化价值观,容纳与包含它。

二、影响消费者购买决策的一般因素

在消费者购买决策中,会受到很多因素的影响。Howard-Sheth模式认为,以下四个因素对消费者购买决策起着决定性作用:投入因素(信息刺激主要来自品牌实体、产品符号与社会环境)、知觉与学习(知觉因素包含信息收集、刺激模糊、注意与知觉偏差,学习因素包含动机、标准、认知、信心、态度、满意和意愿)、产出结果(主要指购买行动后的反应)、外在因素(包括社会影响力与情境影响力,前者指个性、组织、社会阶层、文化,后者指购买重要性、时间压力、财务地位)。EBM模型认为,环境、个人差异和心理程序这三大因素,影响消费者购买决策过程。德尔· I.霍金斯等郑重宣布,“对于市场营销而言,特别重要的因素是情境、内部与外部因素”。[11](P70)这些情境处于消费者个人之外,包括物质环境、社会环境、时间观、先前状态,消费者对产品的即时情感反应也影响决策。著名营销学家菲利普·科特勒认为,“影响消费者购买决策行为的因素,可以分为文化、社会、个人和心理四个方面”。[11](P70)美国学者韦恩·D.霍依尔认为,“消费者行为反映了消费者个人或群体获得、消费、放弃产品、服务、活动和观念的所有决策及其历史发展”。[12](P2)其基本领域包括心理核心、决策的过程、消费者文化、消费者行为的结果等。心理核心与消费者文化影响着消费者的行为决策,决策的过程与结果影响着对产品的下一轮获得,最终影响产品的循环再生产。从霍依尔的消费者行为结构模型来看,根本而言,消费者文化影响着消费者的心理核心,心理核心再影响决策,决定消费者行为的结果,或接受或抵制或扩散,进而引起对产品的符号性消费。

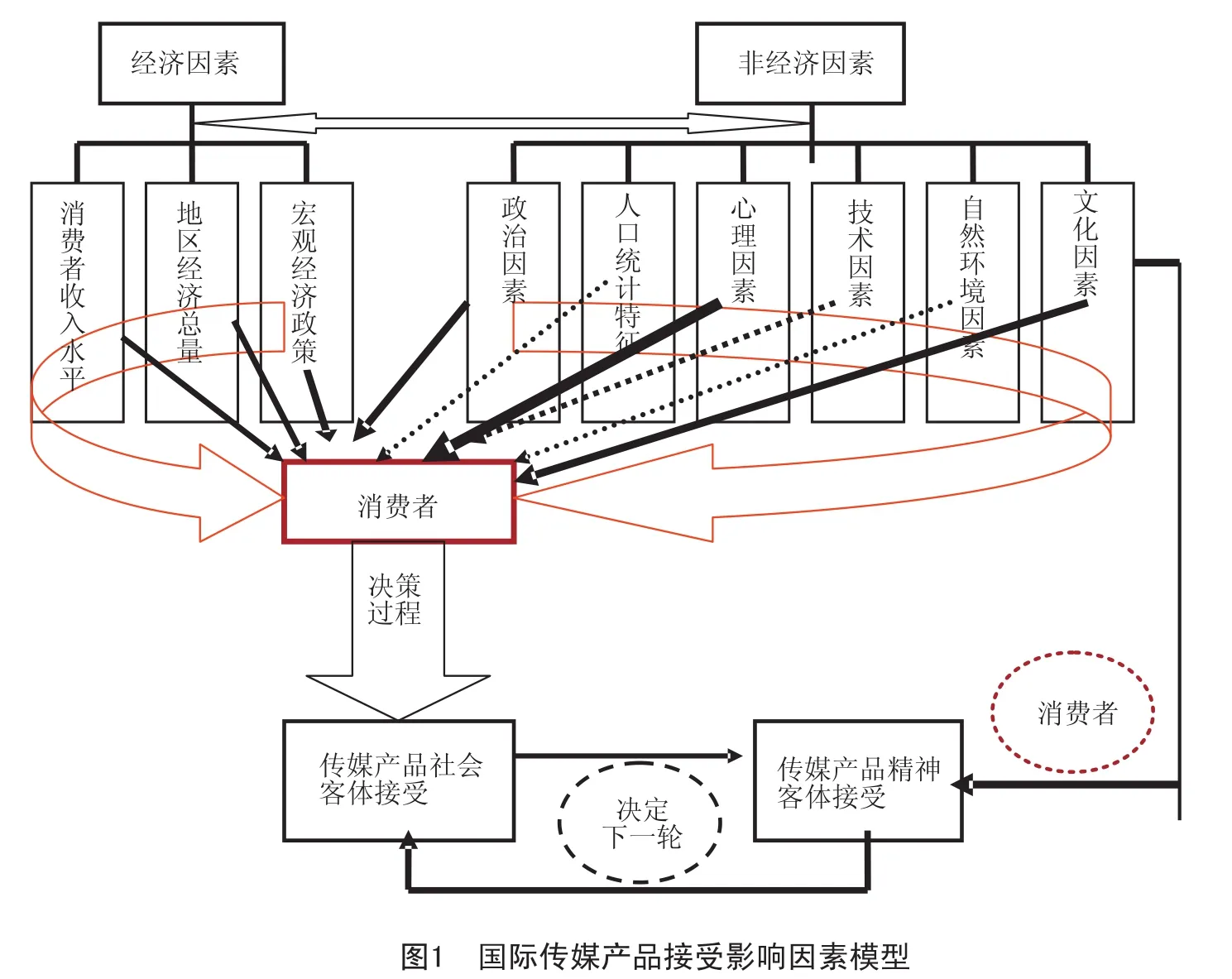

借鉴科特勒与霍依尔的理论,我们认为,在对传媒产品的接受中,也会受到各种因素的影响。包括经济的与非经济的因素。经济因素主要影响传媒产品的获得与购买,也即影响对传媒产品社会客体的接受。经济因素主要包括消费者收入水平、地区经济总量、宏观经济政策。但这当然不是充分条件,非经济的因素也影响传媒产品的获得与购买,比如,在对一个传媒产品的使用、处置与体验中,由于非经济因素的影响,不能实现恰当的解释、理解与整合,则影响其对该传媒产品的下一轮购买。非经济的因素主要是影响对传媒产品的解释、理解与整合这一接受过程,包括政治的、文化的、心理的、人口统计特征等,这些因素决定着对传媒产品的精神客体的接受。

三、影响国际传媒接受的经济因素

在消费者行为研究领域,“影响消费者行为有两大类因素,即经济因素和非经济因素。前者包括收入水平、地区经济总量、宏观经济政策,后者包括社会文化、心理因素、人口统计特征”。[13](P12)在对外传播与文化贸易中,影响国外消费者对中国传媒产品接受的因素也可以分为经济的与非经济的因素。经济因素包括消费者收入水平、地区经济总量、宏观经济政策,非经济因素包括政治因素、心理因素、人口统计特征、文化因素。

(一)消费者收入水平

在经济学中,供给和需求模型是广为应用的“马匹”,供需规律是经济学最基本的规律,是其他研究与分析的逻辑起点与理论基础。在消费者行为研究中,特别是在分析区域消费差异的研究中,学者通常是从经济因素来分析各地区的差异。收入水平差异无疑是解释不同地区消费差异的第一个关键点。

需求定义告诉我们,产品的销售,不仅决定于消费者是否有对这种产品的需要,而且决定于消费者的购买能力。需求曲线还告诉我们:“在每一给定的价格水平上,消费者所愿意购买的某种商品的数量。”[14](P26)由此可知,购买力是消费者获得某种商品的重要决定因素,影响其对产品的获得与否,获得数量的多少,如此等等。当然,购买能力是一个多种变量的综合,既有价格变量,也有收入变量,还有替代产品变量。根本而言,收入变量是基本变量,价格、替代产品变量其实都受到收入变量的影响。购买力是取得收入之后购买货品和服务的能力,反映该时期全社会市场容量的大小。从购买力的这个定义来看,也是强调收入的决定作用。购买力形成于社会总产品与国民收入的分配与再分配,来源于工资收入、劳动收入、财政收入、农业贷款、预购定金净增加额、居民其他收入、社会集团购买消费品的货币等。

对传媒文化产品而言,消费者收入水平是决定其是否购买或购买多少的一般前提。具体而言,最终决定一个社会、一个国家对传媒文化产品购买意愿的是恩格尔系数,该系数的比例水平影响人们决定是否购买传媒文化产品及数量的多少。恩格尔系数是指:食品支出占个人消费支出总额的比重。它说明了消费结构变化的一个规律:国家越穷,人们用于食品的支出越大,随着国家富裕,比例呈下降趋势。根据联合国粮农组织的标准,恩格尔系数在59%以上为贫困,50%~59%为温饱,40%~50%为小康,30%~40%为富裕,低于30%为最富裕。早在20世纪90年代,“美国恩格尔系数就达到16%,欧洲、日本、加拿大在20%~30%之间,东欧国家在30%~40%之间。中国,20世纪80年代以前城市居民恩格尔系数一直在55%以上,1982~1993年间一直在50%~55%间,1994年以来一直在50%以下,2008年农村居民家庭为43.7%,城镇居民恩格尔系数为37.9%”。①数据来源于百度百科http://baike.baidu.com/view/28093.htm,2011-10-2.2010年,中国农村居民恩格尔系数为41.1%,城镇为35.7%。②数据来源于“中华人民共和国2010年国民经济和社会发展统计公报”,国家统计局http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20110228_402705692.htm,2011-10-2.如果一个国家的恩格尔系数是100%,则可以判断,该国人们基本没有对传媒文化产品的需求。作为中国传媒文化产品输出的主要对象,即欧美国家,早在20年前,恩格尔系数就高于今天的中国,因此,可以肯定,其对传媒文化等精神性产品的消费行为决策,收入水平不是其主要影响因素。

(二)地区经济总量

在区域消费差异研究中,地区经济总量也是影响消费者行为的一个重要因素,主要包括GDP、零售商品总额、物价水平。GDP(国内生产总值)是指一定时期内(通常是一年),一国或地区所有最终产品与劳务的价值。它反映一国经济发展状况,是一国财富的标志。它可以表征一国经济的繁荣或衰退。如果这个数字是正数,则意味着繁荣,如果是负数,则预示衰退。有时,仅价格水平上涨,即使总产值没有增加,名义国内生产总值也会增长,但这只是假象,通常征兆通货膨胀。这就有一个GDP缩减指数,如果该指数大幅增加,则意味着货币供给紧缩、利率与外汇汇率上升。因此,一般而言,如果GDP是正数甚至持续增长,则有利于消费者购买能力的增加与选择消费物的增加,但如果是名义GDP的增长,可能会对消费者在消费物的获得中起消极作用。同样,社会零售商品总额的增加,物价水平的差异,也必然影响不同区域消费者对同一种消费物的购买决策。

对于传媒文化产品而言,GDP水平,尤其是人均GDP,是决定一个国家消费者获得其社会客体的第一决定因素。根据国际经验,人均GDP达到3000美元后,文化消费支出会大幅增长。也就是说,人们对传媒文化产品的购买意愿会增加。支出增长,作为社会客体的传媒产品,必然更多地进入消费者手中,从而会对其精神客体的接受铺好基垫。

对于中国传媒文化产业而言,主要消费国定位于欧美国家。这些国家的人均GDP很早甚至几十年前就超过3000美元,甚至是几倍。欧美国家在传媒文化产品上的支出之大也是不争的事实。以美国对外输出为例,其文化产业已成为继航空业之后的第二大产业。试想,没有庞大的国内传媒文化产品市场,这是不可企及的。霍斯金斯在分析美国电影为什么能够雄霸于全球的原因之一就是有一个巨大的国内市场,电影制作成本在国内就已收回,因此只需以较低的价格在全球发行,从而获得霸主地位。

喻国明教授的《中国传媒发展指数报告》通过对各种数据科学分析比较后,发现,在中国,综合实力靠前的省区,其媒介发展环境(这个媒介发展环境就是指GDP、收入、文教消费支出、城镇化率等)的指数得分也相应靠前,反过来说,媒介发展环境好的省区,其传媒产业发展得非常好。说到底,就是该省区的GDP与收入水平高,强大的省内市场促进了本省区传媒产业的发展。如北京、广东、上海强势的传媒产业,就得益于本地较高的GDP与收入水平。

除GDP外,在国际文化贸易中,传媒文化产品的种类与数量也决定着国外消费者的购买意向与行为决策,物价的起伏波动也影响国外消费者对传媒文化产品的行为决策。当然,这些因素的影响不是关键,重要的是传媒文化产品的质量。也就是消费者对传媒文化产品精神客体是否接受,说到底,电影电视剧之类的传媒文化产品毕竟不是昂贵品,人们购买决策的难度不是很大,只要类似传媒产品的精神客体为消费者所接受,即使数量不多,物价水平较高,还是不会阻挡消费者对该传媒产品社会客体的接受。中国电影的生产量实际上不少于美国,价格也不高于美国同类产品,但为什么有这么多的电影产品束之高阁,无法走出国门,而美国影视产品却在全球市场从者拥趸呢?这绝不是一个简单的经济因素问题。

(三)宏观经济政策

曾几何时,市场配置资源是资本主义世界的金科玉律,但1929~1933年资本主义世界大危机(资本主义有史以来最严重的一次危机),第一次让市场这只无形的手变成无力的手。凯恩斯被推到了时代发展的峰头浪尖,他主张国家的宏观调控,使这只有形的手变成了合法的手。从此,商品经济、市场经济的世界,就是在这两只手的呵护下,迎来了一波高胜一波的发展浪潮。凯恩斯的宏观经济理论认为,对商品总需求的减少是经济衰退的主要原因,因此,可以通过维持整体经济活动数据平衡的措施,达到宏观上平衡供给与需求的目的。也就是说,宏观经济政策,会影响生产者对产品的供给和消费者对产品的需求,如购房政策,税收的免收、首付比例的减少、贷款利率的降低,会影响到消费者购买行为决策,促进消费者对购房的消费需求。

在市场经济中,国家这只有形的手,不断通过宏观经济政策干预市场。或出于市场失灵的原因,或出于国家利益的需要,影响生产供给与消费需求。对于以民族国家为主体的全球市场而言,宏观经济政策影响的不是个体的消费需求,而是整个国家市场的消费需求。对于传媒文化产业而言,影响供给和需求的宏观经济政策是各个国家的文化例外论。文化是一个国家合法性存在的前提,民族国家面临一个背离难题,既要保护和发展自己本民族的优秀文化,又要尽最大可能向其他国家扩张文化产品。因此,保护的程度大小如何,输出产品的数量如何,就无法有一个标准。特别是在美国文化强势的侵袭下,各个国家的最终选择就是尽最大可能输出自己的传媒文化产品。如此,保护的力量就成为产品输入的对抗者。在对传媒文化产品自由贸易主义的批驳中,文化例外的主张,促使各个国家抛出不同的宏观经济政策,如关税、补贴与奖励等。影响传媒文化产品的供给与需求,最终影响消费者对国外传媒文化产品获得的种类与数量。

四、影响传媒国际接受的非经济因素

如果说经济因素是影响传媒产品接受的客观条件的话,那么,非经济因素则是种主观判断了。经济因素主要影响消费者对传媒产品社会客体的接受,而政治因素、心理因素、人口统计特征、文化因素等,主要作用于消费者对传媒文化产品的精神客体接受,进而影响对此类产品社会客体的下一轮购买决策。

(一)政治因素

在对外传播与文化贸易中,传媒产品的接受会受到政治因素的影响。主要包括两个方面,一是全球政治环境,二是当事国政治环境。当事国政治环境主要指与传媒产品直接相关的输出及输入国的政治环境。

人们对政治的认识,是一个历史过程。伦理学认为政治源于道德规范,宗教神学认为,政治源于超自然的力量,法学认为,政治是立法和执法最终实现统治的过程。德国社会学家马克思·韦伯认为,“政治意指力求分享权力和影响权力的分配”。[15](P4)马克思主义认为,“一切阶级斗争都是政治斗争”,“政治是经济的最集中的表现”,“政治就是各阶级之间的斗争”。[15](P5)政治学研究中,一般有狭义与广义之分,“狭义是指国家的活动、形式和关系及发展规律。广义指在一定经济基础之上的社会公共权力的活动、形式和关系及发展规律。”[16](P9)如果对人类政治文明几千年积累的体系结构进行划分,可分为两大板块四个层次。“两大板块指古代政治文明与近现代政治文明,前者总体特征是专制制度,后者总体特征是民主政治。四个层次指政治意识、政治制度、政治主体、政治行为。”[16](P3)

当前世界政治,不外乎就是在这两大板块与四个层次的结构中运行,它支配着全球的政治、经济、文化与社会。国际文化贸易,由于关乎各民族国家的文化利益与文化安全,传媒文化产品的接受,不论是社会客体抑或是精神客体的接受,必然受到政治因素的影响。既要受到全球政治环境的影响,也要受到产品消费国政治环境的影响。当下,国际政治格局对传媒产品的接受影响更具体更直接。国际政治格局、国际关系、国家对外政策等,是影响传媒文化产品接受的关键因素。地区战争、领土争端、民族仇恨、历史问题、国家社会性质和政治制度、国家政治稳定性、东道国的法律制度、东道国公众利益集团的发展等,是影响传媒产品社会客体接受的因素。其中,有些不可控因素,如战争、革命、暴动、罢工、环保团体抗争、民众对产品抵制等,是目前文化贸易中的不可预期因素。如在非常时期,人们拒绝观看好莱坞电影,据绝观看韩剧、日剧等,包括2011年一个美国人号召中国人拒绝观看《功夫熊猫2》等文化事件,都是政治因素使然。

(二)心理因素

消费者行为学认为消费者在获得消费物之前,有一个决策过程,影响决策过程的是心理核心。“在作出影响购买新产品的决策或将新产品作为符号使用的过程中,消费者首先需要经历心理核心中所描述的过程,如激励、能力、接触机会、感知、注意、思考、形成态度和记忆等。”[12](P14)这些心理核心,又受到经济的、政治的、文化的以及社会因素的影响。不同国家和地区,由于这些因素的不同,消费者在接受消费物时决策过程的规律、机理与特征也不尽相同。对于传媒文化产品而言,遵同此理。

一般而言,影响传媒产品消费决策的这些心理因素,包括五个方面:“一是激励、能力和机会,二是接触、注意和感知,三是信息的分类和综合,四是态度的形成和改变,五是记忆的形成和回忆。”[12](P14)

激励是一种内在的觉醒状态,激发出能量来实现一个目标。“受到激励的消费者有活力、有准备和愿意卷入与目标有关的活动。”[12](P50)如我们得知盼望已久的电影《阿凡达》将会在下周放映,我们会及时赶到电影院观看。激励的结果或是购买、使用,或是放弃。能力是指“消费者拥有必要的、让结果发生所需的资源”。[12](P66)它受到知识、经验、认知类型、信息复杂性、智力、教育、年龄、金钱等的影响。

机会也影响着激励的结果,如果消费者对某电影感兴趣,也有能力购买,但如果工作很忙,没有时间,也会影响其获得。接触、注意和知觉,以及通过它们获得的理解、态度和记忆,都会影响消费者对传媒产品的消费决策和行动。譬如中国对美国电影的进口配额,在20世纪90年代,每年只准进口十部影片,这就影响到中国受众对其他美国电影的接触,没有接触,遑论注意、感知及理解、态度和记忆,就更不用说获得和接受了。

同样,中国传媒文化产品要获得更多的国外受众,就必须通过各种方略,营销自己,要让国外受众有接触中国传媒文化产品的机会。我们还要重视消费者注意的选择性、分解性与有限的特性,运用各种技巧引起受众的注意。如2011年在美国纽约时代广场播放的中国形象片(人物篇),尽管我们在大屏幕上不停地播放,但是否真正引起受众的注意?同样,这个形象片是否有效运用了各种因素,来引起受众的视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉等知觉呢?更进一步,是否为受众理解,从而改变其信念,形成态度,影响其当下对此类产品及下一轮的购买决策呢?所有这些,是心理核心资源研究的焦点。在传媒文化产品的国际贸易中,必然要重视这些影响因素。当然,这些心理核心资源,又是受各国不同的文化、社会因素影响的。

中国传媒大学教授秦俊香从微观视角重点研究了影视产品的接受心理。她立足文艺美学,运用接受理论,分析了创作主体、产品、接受主体相互作用下的受众接受心理规律和特点。在肯定受众的主体性与能动性地位后,她强调接受过程也要受到作品的制约。“接受主体的再创造不能信马由缰,与特定作品完全无关的解读和再创造不能算是对特定文本的接受。”[17](P7)基于此,她认为,不同时代地域的受众,其接受心理有不同;不同接受主体类型的受众,其接受心理也有不同;不同的接受客体(如伦理片、恐怖片、灾难片等),其受众接受心理也有不同;在创作中,隐在接受主体的期待视野也有不同,因此其接受心理也有不同,它反过来会影响创作。

在国际文化贸易中,秦俊香教授对影视接受心理的分析提供给我们一个很好的参照框架。它能帮助我们利用不同国家受众的接受心理,做好传媒文化产品的营销工作,促进对传媒产品社会客体的接受。她所持的对特定作品无关的解读和再创造不能算是对特定文本的接受观点,对文化传播与贸易而言,更具有现实意义。这提醒我们,必须通过各种手段,使受众对传媒文化产品的精神客体有正确的解读,从而促进受众的下一轮购买,真正使国外消费者对中国传媒文化产品做到合目的的最优化接受。

(三)人口统计特征

作为影响消费者行为决策的非经济因素,人口统计特征的范畴主要包括年龄、性别、婚姻状况、家庭人数、家庭收入、职业、受教育情况、宗教信仰、种族、国籍等。对这些特征的信息提取与分析,可以获得市场营销者所需要的重要资源,如社会阶层、家庭类型、年龄层次等。可以这样认为,不同人口统计特征类型的消费者,对同样传媒产品的接受情况是不一样的。

譬如影视产品,儿童喜欢动漫片,青少年喜欢情感片,成人可能更喜欢生活与事业片,老人喜欢怀旧片。男性可能喜欢动作片,而女性更喜欢生活情感片。职业女性喜欢奋斗片,家庭妇女可能更喜欢肥皂剧。学历高的人喜欢引起思索的哲理片,而低学历的可能更喜欢喜剧片。学历高的人偏向新媒体多些,而学历低的人可能更偏向电视。如此等等,不一而足。总之,不同的人口统计特征,决定传媒产品的消费决策,影响消费者对传媒产品社会客体与精神客体的接受。

对于国际文化贸易而言,人口统计特征并不因其所属国家不同而不同。也就是说,不论哪个国家的消费者,人口统计特征具有普适性。同样的年龄、同样的学历,对传媒产品的影响规律与结果相同。美国80岁消费者与中国80岁的消费者,美国的男人与中国的男人等,这些指标都是一致的,不能说美国的男人与中国的男人在性别特征上会有什么差异。在国内适用的人口统计特征规律,也必定适用国外市场。从这个意义上而言,对于国际文化贸易而言,人口统计特征没有什么差异,不具特殊性,不纳入本文的研究范围。

在影响消费者接受的非经济因素中,还有技术环境因素与地理自然环境因素。在中国的传媒文化产品输出语境中,技术环境因素的影响微乎其微。由于中国传媒产品的消费国主要定位于欧美国家,而这些经济发达国家的技术环境事实上优于中国,因而对中国传媒产品接受的阻碍影响不大。至于地理自然环境因素,主要存在于物质产品的接受中,如气候、环保运动等,主要针对物质产品。对于精神性的传媒文化产品而言,几乎不存在影响。实际上,在非经济因素中,不论是物质性产品还是精神性产品,影响消费者行为决策的最大因素是文化因素。

(四)文化因素

文化是人类一切生活方式的总和。从这个角度来看,不论是物质性的东西还是精神性的东西,都可以称之为文化。如果这样,对影响消费者行为决策的文化因素的研究也就失去了意义。一般而言,文化包括物质文化、精神文化、行为文化与制度文化四个层面。国际营销学者较偏于Czinkota&Ronkainen的文化定义,即“文化是指给定社会中由人们可识别的行为方式特征整合而成的体系。包括了给定社会群体想、说、做、行的方式,如习惯、语言、物质成就、态度和感情体系等”。[18](P32)在工商产品的国际营销中,语言、宗教信仰、教育、社会组织、物质要素等文化元素,都会影响消费者行为决策。如果仅以文化产品贸易本身而言,影响消费者接受的文化因素主要偏于精神性、行为性与制度性内容。

以下文化定义相对而言较适合我们的研究需要。爱德华·B.泰勒认为,“文化是一个人作为社会的一分子所学到的所有知识、信仰、艺术、伦理、法律、风俗和其他能力与习惯的综合”。[18](P31)拉尔夫·基根认为,“文化就是思维、观念、价值、象征”。[18](P31)罗能生等认为,“从狭义上讲,文化是指人们在社会习俗、习惯中所形成的一种价值观念、思维方式、行为模式及其解释”。[19](P41)塞缪尔·亨廷顿更是在《文化的重要作用》中旗帜鲜明地宣布,“我们关心的是文化如何影响社会发展,文化若是无所不包,就什么也说明不了。因此,我们是从纯主观的角度界定文化的含义,指一个社会中的价值观、态度、信念、取向以及人们普遍持有的见解”。[20](P9)这也是本文在传媒生产流通的文化差异研究中的立足点与理论取向。

传媒产品国际贸易中,文化差异对消费者行为决策的影响毋庸置疑。有研究者说,正是文化差异产生贸易需求(比如消费者对陌生的文化会很感兴趣),从而产生消费需求。其实,我们毋宁说,文化差异更是人们相互交流与接受对方的一种障碍。良好而有效的交流对人类的意义极其重大。休斯顿·史密斯甚至认为,“当历史学家回首我们这个世纪,最激动人心的事不是太空旅行或核能的应用,而是整个世界上的人们可以真诚相对,互相理解”。[21](P2)影响人们真诚相对、互相理解的因素就是文化差异,不同民族不同国家的文化,由于各自独立的个性及作为民族国家合法性存在的基础,这就决定全球所有国家文化不可能融合为一种文化。多元文化是历史发展的必然与人类生存的需要。因此,需要承认文化差异。认识文化如何影响理解和交流,寻找有效途径,找到提升文化交流的方针理念。在保持文化多元化的前提下,增强文化适应能力,达到有效的交流与传播,增进全人类的福祉。

跨文化交流与传播理论对国际市场营销具有很强的理论指导与实践借鉴意义。在国际市场营销环境研究中,国际文化作为第一要素,与国际经济、国际政治法律、国际技术、国际物质自然环境等,共同丰富了国际市场营销理论,为产品的更好营销打下坚实的基础。一个成功的国际市场营销人员必须对文化差异非常敏感,要具有协调本国文化与东道国文化差异的能力,这样才能客观地看待、评价和认识其他文化。对文化差异的认识是建立在文化分析的基础上。对文化差异的分析存在三种观念:“一是民族中心观念,即认为本国文化价值具有优越性;二是民族同化观念,即本国文化价值观可以得到其他文化的认同与接受;三是东道国中心观念,不同民族文化存在明显差异,国内畅销的产品或服务难以保证在国外市场获得成功。”第一种观念容易推行文化渗透与霸权战略,这是我们中国传媒文化产品对外贸易所不主张的。第三种观念倾向于推行文化适应战略,这是我们比较肯定的做法。第二种观念介于两者之间,也是我们文化贸易的选择方略。

作为传媒文化产品贸易的主要战略,文化适应强调充分考虑东道国的文化特性,在决策及实施时,不但不触犯东道国的文化传统、生活习俗、宗教信仰,而且要有优于竞争者的能力,满足当地消费者需求的优势。这就需要产品、企业组织及个人,对东道国采取文化适应战略,尽量全面认识文化差异,避免产品或服务与当地的文化价值观发生直接或间接的冲突。

在消费区域差异的研究中,文化差异,尤其是文化价值观差异,成为学者重点研究的对象。因为价值观与消费者行为有着密切的关系。“一个社会的价值观会影响其成员的购买和消费模式。开展营销活动就必须准确锁定消费者的价值导向并确定能表达这些价值观的商品象征。”[13](P37)刘世雄博士的《中国消费区域差异特征分析:基于中国当代文化价值的实证研究》,张梦霞教授的《中国消费者购买行为的文化价值观动因研究》等著作,揭示了影响区域消费者行为决策文化因素的发生机制、规律与特征。在国际文化贸易中,它们为中国传媒产品文化差异影响因素的研究,提供了理论与实践参考。

从影响因素模型(图1),我们可知,传媒产品分社会客体与精神客体。一般程序是消费者先接受社会客体,然后接受精神客体。接受社会客体就是接触与获得消费物。而获得的方式有两种,一是消费者自己购买,二是免费性的公益赠送(包括宣传品)。在消费者接受传媒产品购买决策过程中,会受到经济的与非经济的因素的影响。前者包括消费者收入水平、地区经济总量、宏观经济政策,后者包括政治因素、人口统计特征、心理因素、技术因素、自然环境因素、文化因素。在国际文化贸易中,对于中国传媒文化产品而言,人口统计特征因素、技术因素与自然环境因素实际上的影响有限,几乎可以忽略不计,其他六个因素的影响作用没有高下之分,同等重要,尤其是心理因素,它在消费者行为决策的最后环节会起到更加关键的作用。在对外传播和文化贸易中,经营性与公益性的传媒文化产品会同时存在,消费者因而必然同时拥有两种对中国传媒产品的获得方式。但不论何种方式的获得,最后必须决定于消费者对传媒产品精神客体的接受。而影响精神客体接受的唯一因素就是文化因素。不论以何种方式获得传媒产品的社会客体,如果消费者不接受其精神客体,消费者必然不会进行下一轮购买,也必然不会接受公益性的传媒文化产品。从这个意义上而言,对传媒产品精神客体的接受与否,决定了传媒产品的生产流通再循环的成败。因此,对东道国文化差异的认识、研究与评判,就成为一切问题的解扣。

结 语

在对外文化贸易中,传媒产品要想实现循环往复的生产流通,根本上决定于消费者对传媒产品精神客体的接受。传媒产品精神客体的接受又会受到政治、文化、心理、人口统计特征等多种因素的影响。在民族国家为主体的世界文化产品市场上,市场经济规律是普适性的。不论是哪个民族,哪个国家,只要发展市场经济,就应该遵循这些规律。相对而言,传媒产品接受的经济影响因素不存在特殊性,政治因素又存在不可控性,而心理因素与人口统计特征因素在一定程度上又是各国不同文化的结果。因此,在传媒产品的接受中,文化差异因素对传媒产品的接受影响十分重大,可以说,如果把握了东道国的文化特质,了解了消费者的文化差异,传媒产品的输出就成功了一半。在这方面,人类学及文化人类学的研究成果为我们提供了丰厚的理论基础,保证了研究的科学性、可能性与可行性。当然,在传媒产品的生产流通过程中,我们需要运用整合营销的理论,以动态的视角审视生产、分配、交换与消费四个环节。在科学有效地把握好传媒产品国际接受影响因素的基础上,力争在四个环节或减少、或连结、或淡化、或认可文化差异,实现消费者对传媒产品的最优化接受,在文化贸易中尽可能地减少由文化差异导致的文化折扣,获得较大利润,保证传媒产品的再生产,扩大中国文化影响力,维护其合法性存在的前提。

[1]胡木贵,等.接受学导论[M].沈阳:辽宁教育出版社,1989.

[2]张琼,等.道德接受论[M].北京:中国社会科学出版社,1995.

[3]邱柏生.思想教育接受学[M].太原:山西人民出版社,1992.

[4]张耀灿,等.现代思想政治教育学[M].北京:人民出版社,2001.

[5]王海平.军队思想政治教育接受论[M].北京:军事科学出版社,2002.

[6]王敏.思想政治教育接受论[M].武汉:湖北人民出版社,2002.

[7]赵继伟.马克思主义意识形态接受论[M].武汉:武汉大学出版社,2009.

[8]张廷琛.接受理论[M].成都:四川文艺出版社,1989.

[9]藏海群.受众学说:多维学术视野的观照与启迪[M].上海:复旦大学出版社,2007.

[10]李君君.电子商务用户研究:理论和实证研究[M].北京:经济科学出版社,2010.

[11]廖以臣.体验消费的购买决策过程及其影响因素研究[M].武汉:武汉大学出版社,2010.

[12]韦恩·D.霍依尔,等.消费者行为[M].刘伟,译.北京:中国市场出版社,2010.

[13]刘世雄.中国消费区域差异特征分析[M].上海:上海三联书店,2007.

[14]罗伯特·S.平狄克,等.微观经济学[M].王世磊,等译.北京:中国人民大学出版社,2006.

[15]罗大明.政治学[M].成都:四川科学技术出版社,2008.

[16]李宏,等.传媒政治学[M].北京:中国传媒大学出版社,2006.

[17]秦俊香.影视接受心理[M].北京:中国传媒大学出版社,2006.

[18]甘碧群.国际市场营销学[M].北京:高等教育出版社,2007.

[19]罗能生.全球化、国际贸易与文化互动[M].北京:中国经济出版社,2006.

[20]塞缪尔·亨廷顿.文化的重要作用:价值观如何影响人类进步[M].北京:新华出版社,2010.

[21]拉里·A.萨默瓦,等.跨文化传播.[M].闵惠泉,等译.北京:中国人民大学出版社,2010.

On the Econom ic and Non-econom ic Factors Affecting the International Acceptance of M edia Products

LIU Jian-hua

(Chinese Academy of Press and Publication,Media Research Institute,Beijing 100073,China)

Acceptance ofmedia products includes both spiritual and social objects in external communication and international cultural trade.That is,it concerns not only the interpretation,understanding and integration of themedia products themselves,but also the recipients'purchase of them in the next round.Themajor economic and non-economic factors that affect the international acceptance ofmedia products include the consumers'income level,the overall regional economy,macro-economic policy,political factor,psychological factor,demographic characteristic and cultural factor.

media products;international acceptance;affecting factors

G125

:A

:1006-723X(2015)09-0115-09

〔责任编辑:葛 萌〕

中国博士后基金面上项目一等资助(2014M560159)

刘建华,男,中国新闻出版研究院传媒研究所副研究员,中国社科院文化研究中心博士后,硕士生导师,主要从事传媒经济与文化产业研究。