能源环境因素下城市建设用地单要素效率分析

扈传荣,姜栋,赵爱栋,马贤磊

(1.中国土地勘测规划院,北京 100035;2.南京农业大学中国土地问题研究中心,南京 210095)

能源环境因素下城市建设用地单要素效率分析

扈传荣1,姜栋1,赵爱栋2,马贤磊2

(1.中国土地勘测规划院,北京 100035;2.南京农业大学中国土地问题研究中心,南京 210095)

为研究能源环境因素下我国不同主体功能区城市建设用地单要素效率的区域差异和变化趋势,该文采用超越对数随机前沿模型和单要素效率模型,对我国2003年~2011年284个地级以上城市面板数据进行了分析。结果表明:(1)考虑能源环境因素后,2003年~2011年我国地级及以上城市建设用地产出弹性平均为0.13,其中优化开发区、重点开发区和其他区分别为0.02、0.13和0.18;(2)考虑能源环境因素后,2003年~2011年我国地级及以上城市建设用地单要素效率平均仅为0.45,其中优化开发区、重点开发区和其他区分别为0.50、0.443和0.441,该期间优化开发区建设用地单要素效率提高14.1%,重点开发区下降1%,其他区上升1%。这说明:优化开发区城市的经济发展对建设用地投入的依赖程度明显低于重点开发区和其他区城市;考虑能源环境因素后,我国城市建设用地利用效率总体较低,其中优化开发区高于重点开发区和其他区,并且优化开发区的城市建设用地利用效率呈上升趋势,重点开发区和其他区基本保持不变。该研究可以为我国基于主体功能区建设用地问题治理提供重要参考。

土地管理;建设用地;单要素效率;主体功能区;能源环境

0 引 言

2010年,中国制定并发布了首个国土空间开发规划——《全国主体功能区规划》,该规划依据资源环境承载力、发展现状和潜力以及工业化城镇化开发方向和开发强度将我国国土空间划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区。十八届三中全会进一步提出“要坚定不移实施主体功能区制度,严格按照主体功能区定位推动发展”。主体功能区战略为建立区域差别化的土地管理制度提供了基础。此外,近年来我国能源消耗巨大、环境污染日益威胁民众健康,因此探讨资源环境背景下不同主体功能区建设用地利用效率,对于制定和落实差别化的区域土地政策和实现资源节约型、环境友好型的区域发展具有重要意义。

从1980年~2010年,我国城市建设用地扩大了8.2倍,城镇常住人口仅增加了2.5倍[1],过快的建设用地投入与较低的回报促使学者们从国家、省级或市县级等不同层面,不同区域对我国建设用地利用效率展开研究[2-5]。研究方法从最初采用如单位土地产出率或城市建筑密度等单一指标法,逐步过渡到注重从不同维度选取指标的多元指标综合法和数据包络法(Data Envelope Analysis,DEA)。如强真等从经济、社会和环境方面选取指标利用因子分析法评价我国30个省(市、区)建设用地利用效率[6];赵小凤和黄贤金等构建包含用地结构、用地强度、用地投入等4个目标,利用层次分析法来分析江苏省工业行业建设用地利用效率[7];张良悦和师博等使用DEA改进模型BCC(Banker,Chames,and Coope)模型对中国247个地级市建设用地利用效率进行了测度[8]。已有研究结果表明,我国建设用地利用效率整体偏低[9-10],其中土地利用效益偏低的省份占比达60%[6],并且存在明显的地域差异,呈现东高西低的分布特征[4,11],各地区效率水平基本与经济发展水平一致[12],另有一些学者从自然条件、经济、社会和政策等方面对建设用地利用效率的影响因素和影响机制进行了分析[6,9,13]。此外,研究也发现建设用地对我国经济增长具有显著的贡献,但是贡献率不及资本或劳动,并且建设用地扩张对经济增长的贡献随着发展阶段演进逐渐减小[14-16]。总体来看,以往基于多维度的建设用地利用效率分析,为我国建设用地集约节约利用,为土地资源可持续利用管理提供了有意义的借鉴。

但是已有研究也存在以下需要改进之处:一是较少研究分析主体功能区建设用地利用效率问题,并且大多忽略了能源环境因素对建设用地利用效率的影响,一些研究指标体系中虽有环境指标,但是未能全面反映能源环境因素对建设用地利用效率的影响。二是部分研究未能清楚区分识别建设用地的单一要素效率。例如,指标法不能把建设用地利用效率与建设用地的经济、社会或环境等“产出”绩效相区别,其仅仅考虑了建设用地投入与产出之间的比例关系,难以分析建设用地在实际使用过程中被充分利用的程度,而利用DEA模型测算出来的效率值是评价单元利用不同生产要素进行生产的综合效率[10],不是建设用地的单一要素效率。一个更为准确的衡量是基于技术效率测算基础上的建设用地单要素效率,它充分考虑了建设用地与其他投入要素间的互动影响。三是研究视角大多集中在国家或者省级层面,一些针对地市级建设用地利用效率的研究由于样本城市数量限制而失去了区域比较的意义。我国地域广阔,地区间差异显著,深入研究地市级城市建设用地利用效率对于揭示区域间建设用地利用效率差异和提出针对性的差别化土地管理措施具有重大意义。因此本文引入能源投入和污染物排放量来建立超越对数随机前沿模型,利用单要素效率理论对2003年~2011年不同主体功能区的地级及以上城市建设用地利用效率进行测算并分析其时空规律,探讨改进我国建设用地利用效率的政策启示。

1 理论分析与模型设定

新古典经济增长理论认为所有生产者在技术上是充分有效的,即任何生产者都能在生产可能边界上进行生产。利用这种思路,如果将产出增长扣除投入要素贡献后剩余的就是技术进步(或者全要素生产率)的结果。然而现实中由于种种摩擦,并不是每个生产者都处在生产函数前沿,大部分生产者的生产效率与最优效率存在一定差距,即存在技术无效率(technical inefficiency)[17]。建设用地利用效率就是指在既定产出情况下建设用地实际投入与潜在最优投入的比值,反映了建设用地使用的节约能力,即建设用地利用的技术效率。现阶段我国经济发展中资金和劳动等投入要素皆较为宽裕,而建设用地却较为短缺,因此在保持经济平稳较快发展的前提下,如何使得建设用地投入最小化就显得比较重要,这就需要测算建设用地的单要素效率。

1.1 单要素效率理论

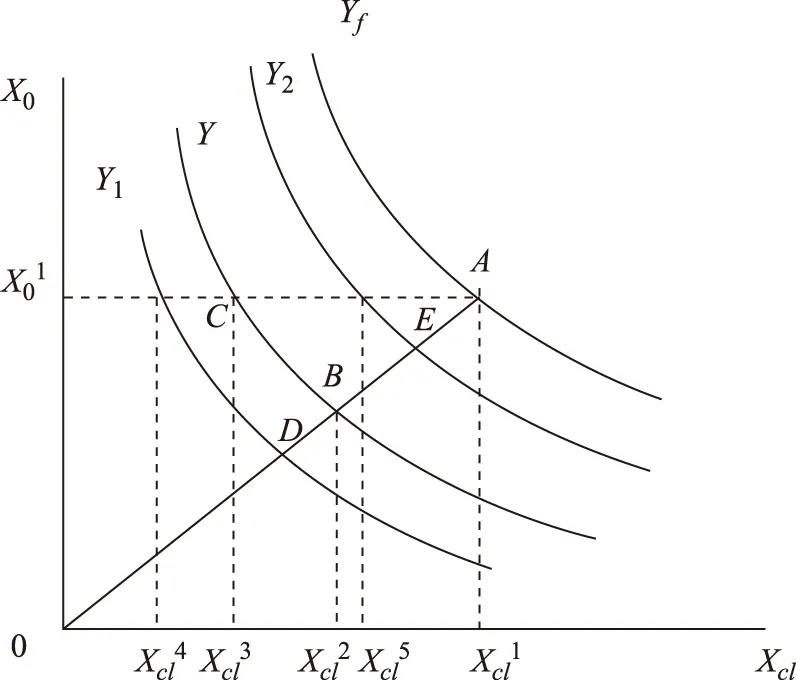

E=min{θ:f(Xo,θXcl)≥Y}=|0Xcl3|/|0Xcl1|

(1)

当其他要素单要素效率保持不变,实际产出由B点下降至D点,则建设用地Xcl的单要素效率下降至|0Xcl4|/|0Xcl1|,此时技术效率(TE)下降至|0D|/|0A|;如果实际产出由B点上升至E点,则建设用地Xcl的单要素效率提高至|0Xcl5|/|0Xcl1|,此时技术效率(TE)提高至|0E|/|0A|。技术效率与单要素效率理论值的范围为[0,1],当实际产出位于生产前沿面,则技术效率与单要素效率均为1。可见建设用地单要素效率与产出的技术效率变化正相关。

图1 建设用地单要素效率

1.2 超越对数随机前沿模型

在对技术效率的测算中,随机前沿分析方法(Stochastic Frontier Analysis)和数据包络分析方法(DEA)被广泛使用[18-21]。DEA方法的优势在于不需要构建具体的生产函数,减少生产函数模型构建可能的偏差,但是DEA方法对数据处理和指标选取比较敏感,稳健性较差[22]。随机前沿分析方法在一定程度上克服了指标选取敏感和稳健性较差的缺陷,因此本文选用随机前沿分析方法。随机前沿分析方法的基本模型可以表示为:

Y=f(X,β)exp(V-U)

(2)

(3)

当U=0时,TE=1,经济活动处在生产前沿面,当U>0时,经济活动处在生产前沿面下方,经济活动处在非技术效率。

传统的生产函数在考虑经济增长的源泉时,只将劳动力、资本和土地纳入生产函数[19,21],然而我国高投资、高能耗和高排放的经济增长特征使得忽视能源环境因素并不能真正反映经济增长全貌,并且会高估其他投入要素绩效。现有研究已经充分证明了能源投入对我国经济增长至关重要[23],但是经济增长对能源投入的依赖影响了我国经济发展模式的可持续性[24],能源消耗造成的环境污染降低了经济增长成果对人们的效用,并且需要投入资金来治理污染,考虑能源环境因素条件下经济增长的质量降低了,因此在分析我国建设用地的利用效率时如果忽视能源环境因素,仅仅考虑资本、劳动力、土地等基本投入要素可能高估我国建设用地利用效率。目前有两种方法处理生产函数分析中的污染物变量,一是将污染物视作投入要素,与资本、劳动等要素一起引入生产函数,另一种将污染物视为非期望产出或经济活动的副产品,减少非期望产出会减少用于增加期望产出的投入[25],本文选用第一种思路。因此本文构建包括能源消耗(N)、污染物排放(P)与资本(K)、劳动(L)、建设用地(CL)等传统要素的超越对数生产函数作为随机前沿生产函数的具体形式,即:

(4)

(5)

其中,j表示除建设用地CL投入以外的其他投入要素。

本文通过Frontier 4.1软件估计公式(4),测算技术效率,然后将技术效率带入式(5)求得建设用地单要素效率。

2 数据处理

《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》中列出了国家层面优化开发区和重点开发区包括的城市,本文中优化开发区和重点开发区的城市直接来自该文件。其中优化开发区主要指综合实力较强,经济规模较大,城镇体系比较健全,区域一体化基础较好,科学技术创新实力较强,有条件形成具有全球影响力的特大城市群,主要包括环渤海地区、长江三角洲地区和珠江三角洲地区。重点开发区指具备较强的经济基础和一定的发展潜力,城镇体系初步形成,有可能发展成新的大城市群或区域性城市群,主要包括冀中南地区、太原城市群等18个区域。未包括在优化开发区和重点开发区范围内的地级市城市全部列为其他区。因此,其他区内的城市并非是限制开发区和禁止开发区,而是指当前不具备优化开发区和重点开发区条件的城市①。本文依据优化开发区、重点开发区和其他区,以2003年~2011年284个地级以上城市面板数据对我国建设用地利用效率进行实证分析②。

注:①限于文章篇幅,文中未详细列明优化开发区、重点开发区和其他区包括的具体城市,欲了解划分详情请联系作者。 ②2003年全国共有地级市282个,2004年~2010年增加陇南市,达283个,2011年巢湖市撤销地级市,同时增加毕节市和铜仁市,达284个。基于可比性和数据完整性,本文在2003年地级市基础上去掉巢湖市和拉萨市,地级市样本总数为280个,同时增加4个直辖市,分析样本总数为284个。

产出方面,考虑到与建设用地数据口径的对应和我国建设用地主要承载了第二三产业的经济活动,本文选取二三产业增加值(Y)作为产出。二三产业增加值数据来自《中国城市统计年鉴2004-2012》,以2003为基期依据省级国内生产总值指数进行不变价折算,2003年~2011年省级国内生产总值指数来自《中国统计年鉴》。

投入要素方面,选取资本存量(K)、劳动力(L)、建设用地(CL)、能源消耗(N)和污染物排放(P)作为投入变量。资本存量参考张军的方法[26],采用永续盘存法计算各地级市的2003年~2011年资本存量数据:

Kt=(1-δt)Kt-1+It

(6)

其中,Kt表示第t年的资本存量,Kt-1表示第t-1年资本存量,δt表示资本折旧率(取值9.6%),It表示第t年的固定资本形成总额,根据以往研究[27-28]与地市级城市数据的可获性,本文采用全社会固定资产投资额。固定资产投资数据来自《中国城市统计年鉴2004-2012》,以2003年为基期依据省级固定资产投资价格指数进行不变价折算,2003年~2011年省级固定资产投资价格指数来自《中国统计年鉴》。各地级市初始资本存量采用基期年固定资产投资额除以10%求得。

依据已有研究[6,10,14,29],劳动力投入采用二三产业从业人员,数据来自《中国城市统计年鉴2004-2012》,城市建设用地数据来自《中国城市统计年鉴2004-2012》和《中国城市建设年鉴2004-2012》。建设用地口径是指城市用地中除水域与其他用地之外的各项用地面积,包括居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公共设施用地、绿地和特殊用地等九大类型。由于《中国城市统计年鉴》和《中国城市建设年鉴》中缺失少数城市部分年份的建设用地面积数据,为此,本研究依据相近年份该市建设用地面积与建成区面积的比例和当年建成区面积进行修正,建成区面积数据来自《中国城市统计年鉴》。

能源消耗数据采用终端能源消费总量较为适宜,但是鉴于我国地市级城市终端能源消费总量数据统计不完整且口径不一,因此本文选用全社会用电量和煤气、液化石油气消费量作为能源消耗投入,数据来自《中国城市统计年鉴2004-2012》。其中全社会用电量、煤气(人工煤气和天然气)和液化石油天然气按照能源折标准煤参考系数统一折算为标准煤,煤气采用天然气折标准煤系数,参考系数来自《2012中国能源统计年鉴》。废水、废气和固体废弃物是环境污染较全面的衡量指标,但是由于地级市数据缺失较大,本文参考其他学者[25,30]的做法选用工业废气排放量作为污染物排放指标,其中工业废气包括SO2排放量和烟尘排放量,数据来自《中国城市统计年鉴2004-2012》。

需要指出的是,以上变量数据口径皆为市辖区③注:③污染物排放指标原始数据口径为全市,为了变量间口径一致,本文采用GDP对污染物排放数据进行修正,调整为市辖区口径。,即城区和郊区,不包括市辖县。因为地级市所管辖的县(市)数量不等,且不时发生变动。而市辖区则相对稳定,便于地市级数据之间进行横向和纵向比较,可以更加准确地测算各地级市建设用地利用效率的变化趋势。

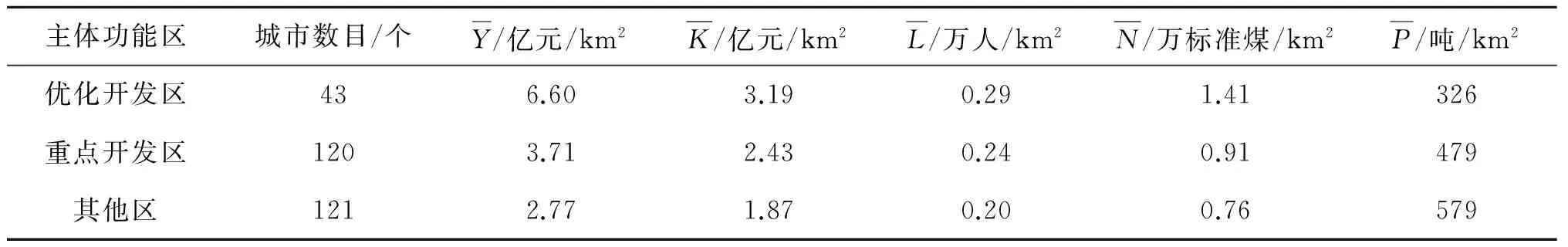

表1 三大主体功能区相关变量描述性统计

注:表中地均投入和产出变量数据为2003年~2011年平均值。

表1呈现了284个样本城市在3个主体功能间的分布以及单位面积投入产出水平的描述性统计。可以看出,优化开发区单位建设用地承载的经济活动量(经济产出、资本投入、劳动力投入、能源投入)明显高于重点开发区和其他区,但是单位建设用地污染物排放量则明显低于重点开发区和其他区。

3 建设用地单要素效率的实证结果与分析

3.1 模型检验结果

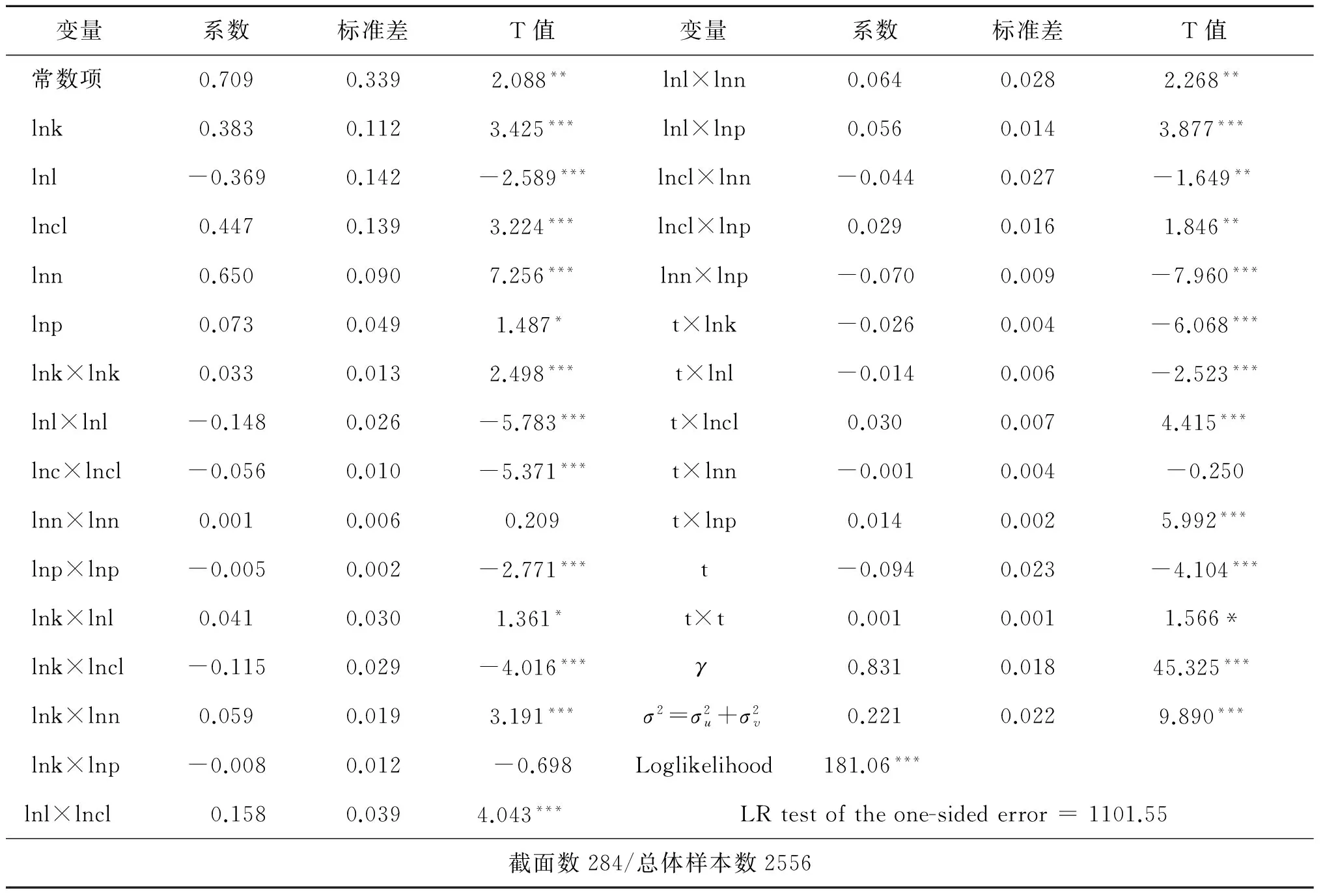

表2报告了超越对数随机前沿模型估计结果。γ=0.83在1%的水平上显著,说明实际产出偏离前沿产出主要是由技术非效率引起,技术非效率可以解释83%的产出缺口,余下的是不可控制的随机误差造成。

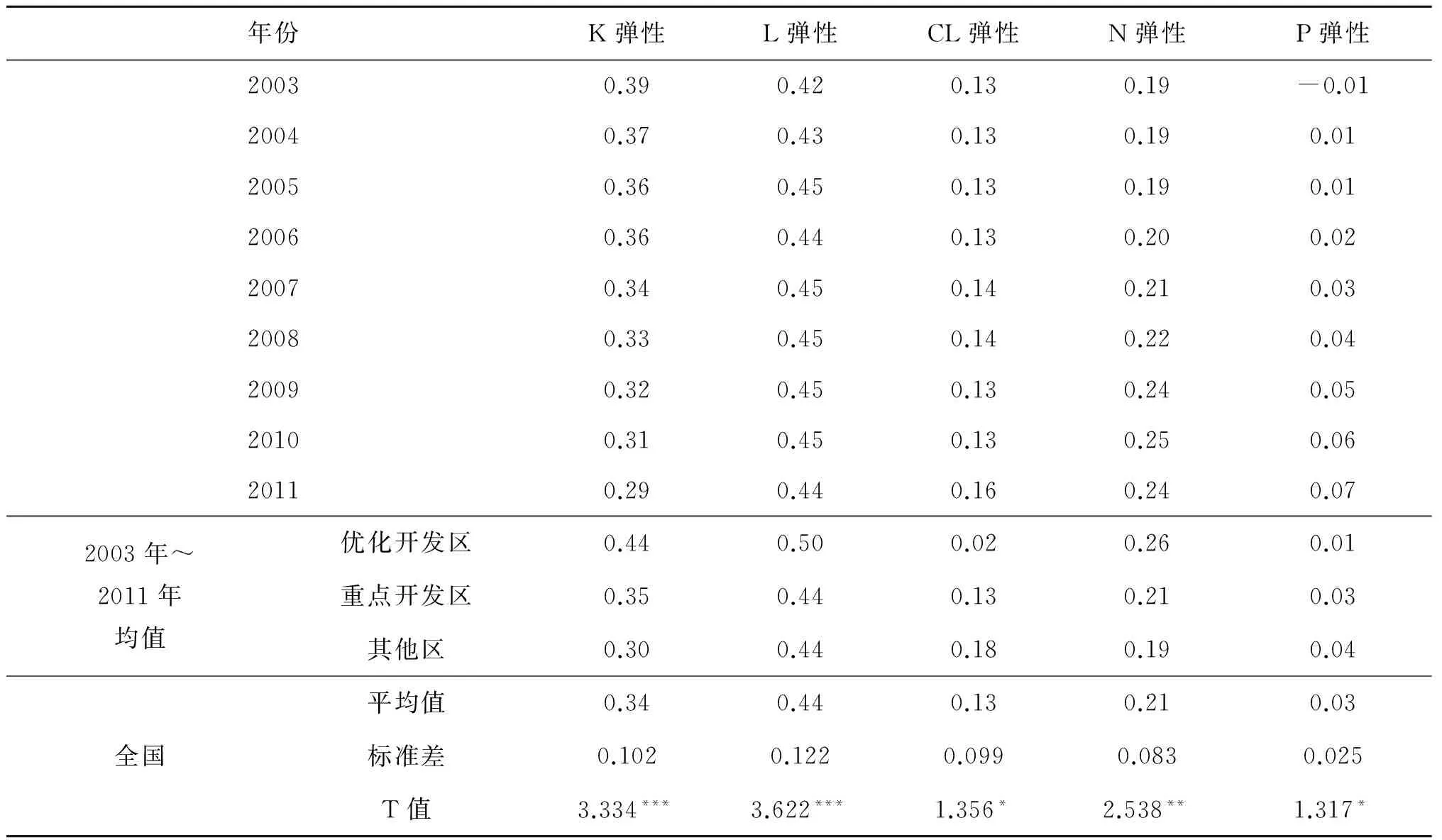

根据估计结果,我们计算了2003年~2011年资本、劳动力、建设用地、能源投入和污染物排放的产出弹性(表3)。其中建设用地产出弹性平均为0.13,说明城市建设用地投入每增加1%,产出增加0.13%。建设用地产出弹性虽然明显小于资本、劳动力和能源的产出弹性,但是在工业化和城镇化的背景下,建设用地仍然对城市经济发展发挥重要的作用。从区域差异来看,优化开发区、重点开发区和其他区建设用地产出弹性分别为0.02、0.13和0.18,表明经济发展阶段越高,建设用地对经济增长的贡献越小[14],经济发展对建设用地的依赖程度越低。2003年~2011年劳动力产出弹性最高,这与我国劳动力素质提高和近年来人口红利逐渐消失使得劳动力生产率提高有关[31];资本产出弹性仅次于劳动力产出弹性但逐年递减,说明我国依靠投资支撑经济发展,社会资本过于宽裕,存在 “过度工业化”倾向[32],导致资本的边际产出下降,资本—产出效率降低[9];能源产出弹性逐年上升,表明在我国能源问题日益严重的背景下,能源边际产出得到提高;污染物排放弹性较小但逐年变大,考虑到污染物排放作为投入要素引进生产函数的设定,表明我国很多地区经济发展过程中对环境问题的关注仍然不够,仍然存在通过增加污染物排放来激励经济增长的不合理动机[33]。不同主体功能区的污染物排放量的弹性系数差异表明优化开发区通过增加污染物排放来激励经济增长的动机较弱,但重点开发区和其他区的动机较强。

表2 超越对数随机前沿生产函数估计结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%的水平下显著。LR服从单边卡方分布。

表3 2003年~2011年各要素产出弹性

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%的水平下显著。

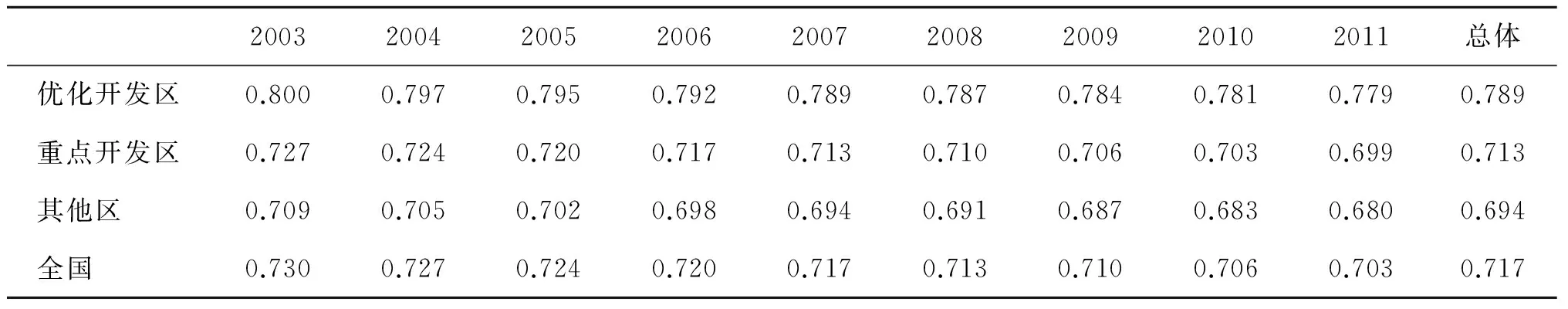

3.2 技术效率与建设用地单要素效率

表4列出2003年~2011年间不同主体功能区的产出技术效率。考虑能源环境因素后,我国地级及以上城市产出技术效率出现小幅度下降,下降率为1.78%,这与陈诗一、王兵等研究发现一致[34-35]。这间接说明我国过去十多年进入由投资和出口驱动的重型工业化阶段后,高投入、高污染的经济模式不仅没有带来经济增长质量的提高,反而对未来可持续发展带来一系列隐患。从区域比较来看,优化开发区技术效率最高,重点开发区次之,其他区最低,这与我国经济发展水平地域分布较为吻合,优化开发区城市集中于京津冀、长三角和珠三角地区,这些地区改革开放较早,经济基础和技术实力比其他地区雄厚,经济增长质量较高。

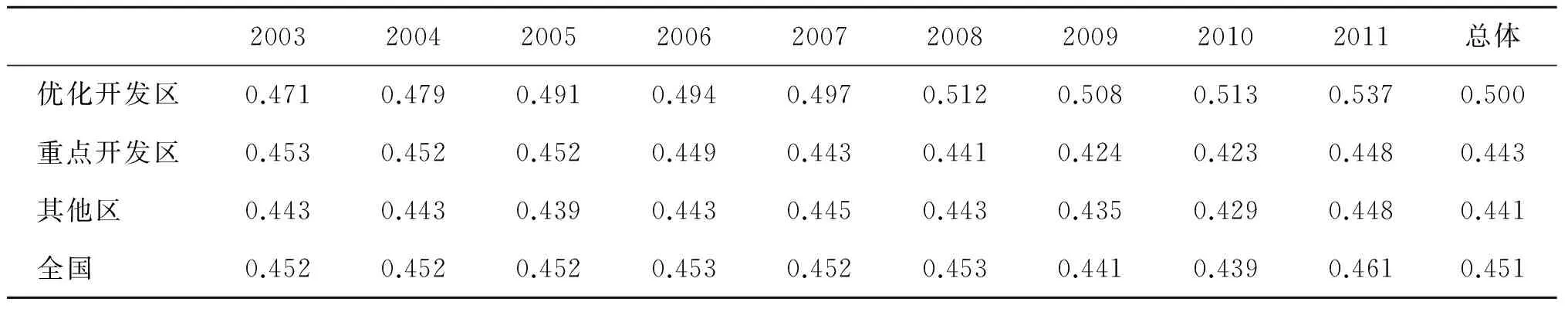

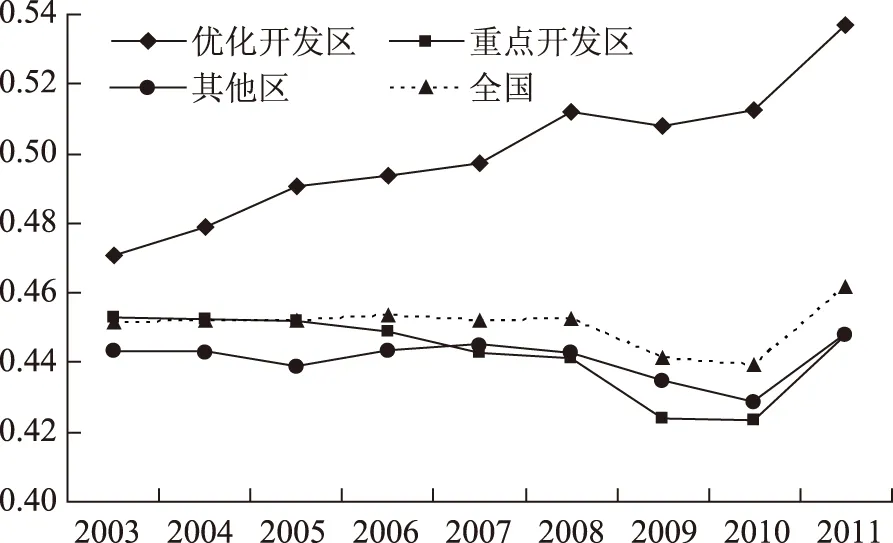

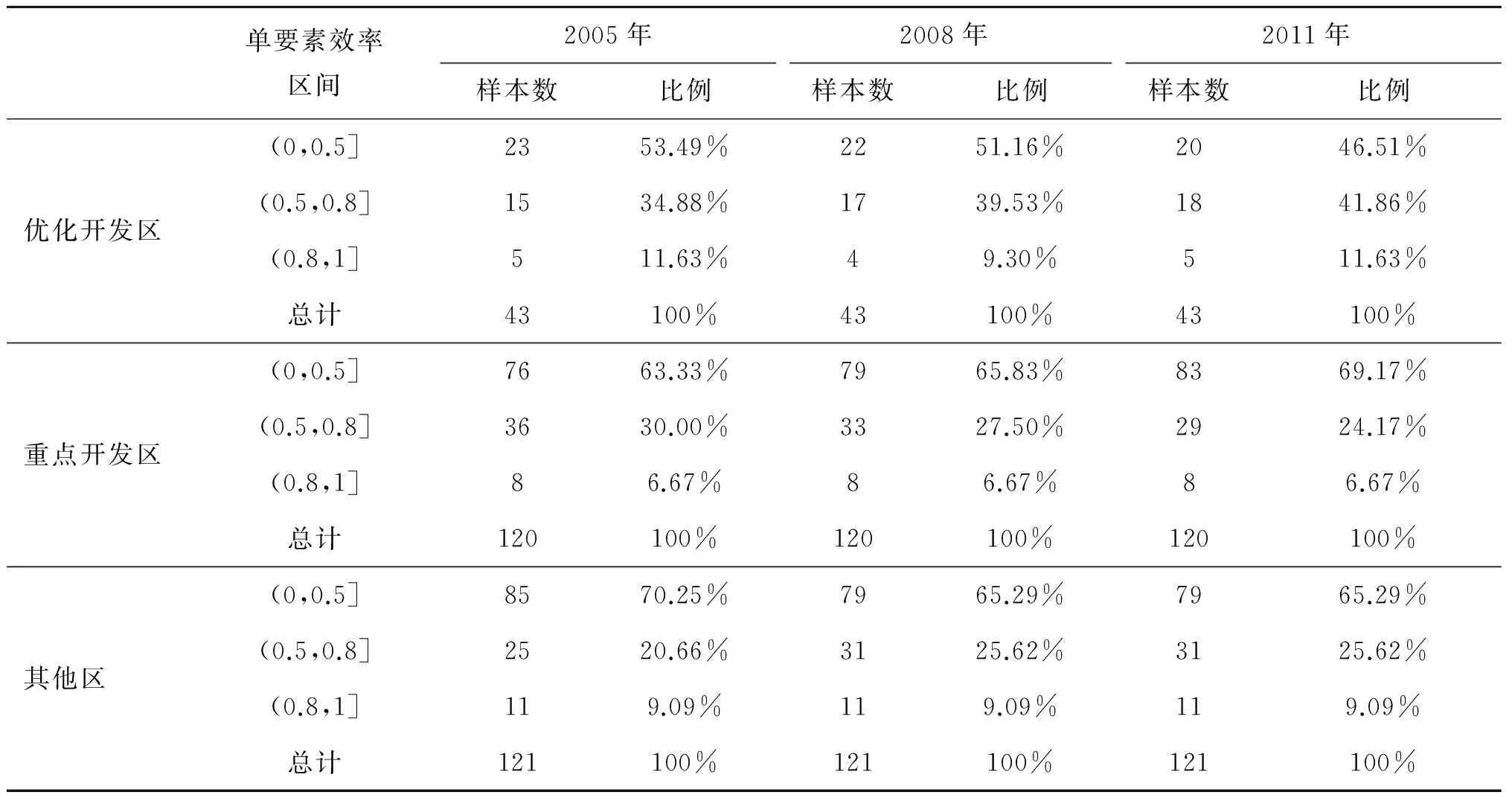

表5和图2报告了主体功能区单要素效率。结果表明,建设用地单要素效率整体水平仍然偏低④注:④建设用地单要素效率低的一个可能原因是由于本文建设用地口径为城市中所有建设用地类型,但是仅有工业仓储用地、商服用地等具有直接经济产出价值。,2003年~2011年全国地市级城市建设用地利用效率仅有0.45,这与张良悦[7]、李鑫和欧名豪[10]研究发现一致。张良悦研究结果表明2005年我国247个地级市中有60%的城市土地利用效率在50%以下,李鑫和欧名豪测算的2008年我国不同省份建设用地单要素效率集中0.38~0.61之间。说明我国城市建设用地存在着严重的粗放低效利用现象,这与我国人多地少,适宜开发利用的土地资源比较少的国情严重不符,我国城市建设用地利用效率整体上至少还有55%的提高空间。

表4 2003年~2011年主体功能区产出技术效率

表5 2003年~2011年主体功能区建设用地单要素效率

从区域比较来看,主体功能区间的建设用地单要素效率分布规律与投入产出技术效率较为相似,与区域间经济发展水平存在明显的相关性,表现为经济发展水平高的优化开发区单要素效率比重点开发区和其他区高,重点开发区和其他区效率水平则差别不大。原因可能在于东部发达地区经济和技术实力较为雄厚,产业结构倾向于资本技术密集型,城市管理水平较高,因此建设用地利用水平相比重点开发区和其他区较高。

图2 2003年~2011年主体功能区建设用地单要素效率变化趋势

从建设用地单要素效率变化趋势来看,全国建设用地单要素效率从2003年0.45提高至2011年0.46,上升2.2%,表明我国转变土地利用方式,实行“最严格的节约用地制度”取得成效,扭转了城市建设用地粗放利用的势头。但是我们也必须注意到,全国范围的建设用地单要素效率的提高主要得益于优化开发区建设用地利用效率的快速增加,因为2003年~2011年间优化开发区建设用地单要素效率上升14.1%,重点开发区下降1%,其他区上升1%。原因可能是优化开发区的经济发展水平较高,已经摆脱依靠要素投入的经济发展模式,土地资源短缺已经成为经济发展面临的紧迫性难题,因此该区域通过优化升级产业结构,走土地集约型产业道路;而重点开发区和其他区正处在工业化发展的重要阶段,经济总量扩张成为首要目的,一定程度上影响了建设用地利用效率的提高。

表6呈现了不同主体功能区的建设用地单要素效率内部结构。以2011年数据为例,建设用地单要素效率在0.8以上的仅占全部样本城市的9.09%,而0.5以下的却占到全部样本城市的65.29%,说明我国城市用地矛盾,表面上是“缺地”实则缺乏“效率”。具体来看,三大主体功能区中建设用地单要素效率在0.8以上的城市数量在逐年增加,在0.5以下的城市数量在减少,表明虽然我国城市建设用地利用效率正在逐步提高。

表6 主体功能建设用地单要素效率区间分布

4 结束语

本文应用超越对数随机前沿模型,测算和分析了考虑能源环境因素的我国地级及以上城市建设用地单要素效率及其主体功能区间的差异,得出以下结论:

(1)我国城市经济发展对建设用地投入数量存在明显的依赖,并且优化开发区城市的经济发展对建设用地的依赖程度较低,重点开发区和其他区城市依赖较高。2003年~2011年我国地级及以上城市建设用地产出弹性平均为0.13,其中优化开发区、重点开发区和其他区分别为0.02、0.13和0.18。(2)考虑能源环境因素后,我国城市建设用地利用效率总体偏低,2003年~2011年平均仅为0.45,其中优化开发区、重点开发区和其他区分别为0.50、0.443和0.441,说明三大主体功能区建设用地利用效率与区域间经济发展阶段有明显的相关性。(3)我国城市建设用地利用效率总体上呈上升趋势,2003年~2011年提高1%,其中优化开发区提高14.1%,重点开发区和其他区基本保持不变,说明经济发展阶段对建设用地利用效率变化起重要作用。

以上结论的政策意义在于:(1)传统的只注重经济产出的建设用地利用效率评价已经不能满足新的发展阶段下城市化建设的要求,“美丽中国”建设和考核需考虑土地利用效率的多维内涵。(2)鉴于优化开发区不仅在产出技术效率和建设用地单要素效率方面领先于重点开发区和其他区,地均污染物排放量和污染物排放对经济增长的弹性也小于重点开发区和其他区,因此重点开发区和其他区不仅要吸收优化开发区的技术,也要逐步引进优化开发区治理污染的政策和体制,如限制技术落后的资源消耗型和环境污染型企业和部门用地,提高产业的环境和用地准入门槛等,促进能源环境问题带来的压力转化到积极治理城市用地问题的动力上来,充分释放能源环境约束的正向激励效应,使得建设用地利用效率不断提升的同时,能源环境问题也得到改善。(3)在坚持土地政策相对稳定的情况下,结合不同主体功能区的自然条件、产业结构和发展水平等落实差别化的建设用地管理制度。优化开发区部分城市需要走宜居生态城市建设道路,降低城市建设用地比重,提高城市绿化覆盖率等生态用地比重,合理规划城市用地空间结构,处置闲置土地激活低效用地,阻止建设用地无序蔓延,促进土地高效集约利用。重点开发区和其他区在经济发展过程中,要兼顾建设用地总量控制和结构优化,使建设用地空间在规划控制范围之内科学、合理拓展。优化建设用地空间布局,合理安排建设用地,促进人口、产业的有机集中,提高城市建设用地的承载规模和强度,同时避免经济发展挤占社会公共服务用地和生态用地空间,以高标准提高城市建设用地利用水平。

[1] 陈锡文.我国城镇化进程中的“三农”问题[J].国家行政学院学报,2012,(6):4-11.

[2] 张富刚,郝晋珉,姜广辉.中国城市土地利用集约度时空变异分析[J].中国土地科学,2005,19(1):23-29.

[3] 姜海,曲福田.县域建设用地集约水平影响因素计量分析—以江苏省为例[J].中国土地科学,2008,2(8):4-10.

[4] 邵挺,崔凡,许庆,等.土地利用效率、省际差异与异地占补平衡[J].经济学(季刊),2011,10(3):1087-1104.

[5] 廖进中,韩峰,张文静.长株潭地区城镇化对土地利用效率的影响[J].中国人口·资源与环境,2010,20(2):30-36.

[6] 强真,杜舰,吴尚昆.我国城市建设用地利用效益评价[J].中国人口·资源与环境,2007,17(1):92-95.

[7] 赵小凤,黄贤金.基于RAGA-AHP的工业行业土地集约利用评价—以江苏省为例[J].自然资源学报,2011,26(8):1169-1277.

[8] 张良悦,师博,刘东.中国城市土地利用效率的区域差异—对地级以上城市的DEA分析[J].经济评论,2009(4):18-26.

[9] 尹锋,李慧中.建设用地、资本产出比率与经济增长—基于1999-2005中国省级面板数据的分析[J].世界经济文汇,2008(2):13-27.

[10] 李鑫,欧名豪.中国省际建设用地单要素效率评价与区域差异研究[J].南京农业大学学报(社会科学版),2012,12(1):80-84.

[11] 王昱,丁四保,卢艳丽.建设用地利用效率的区域差异及空间配置—基于2003—2008 年中国省域面板数据[J].地域研究与开发,2012,31(6):132-138.

[12] 杜官印,蔡运龙.1997-2007 年中国建设用地在经济增长中的利用效率[J].地理科学进展,2010,29(6):693-700.

[13] 叶涛,史培军.从深圳经济特区透视中国土地政策改革对土地利用效率与经济效益的影响[J].自然资源学报,2007,22(3):434-444.

[14] 姜海,夏燕榕,曲福田.建设用地扩张对经济增长的贡献及其区域差异研究[J].中国土地科学2009,23(8):4-8.

[15] 毛振强,左玉强.土地投入对中国二三产业发展贡献的定量研究[J].中国土地科学,2007,21(3):59-63.

[16] 丰雷,魏丽,蒋妍.论土地要素对中国经济增长的贡献[J].中国土地科学,2008,22(12):4-10.

[17] FARRELL M J.The measurement of productive efficiency[J].Journal of the Royal Statistical Society,1957,120(3):253-290.

[18] 涂正革,肖耿.中国的工业生产力革命—用随机前沿生产模型对中国大中型工业企业全要素生产率增长的分解及分析[J].经济研究,2005(3):4-15.

[19] 史丹,吴利学,傅晓霞,等.中国能源效率地区差异及其成因研究—基于随机前沿生产函数的方差分解[J].管理世界,2008(2):35-43.

[20] 颜鹏飞,王兵.技术效率、技术进步与生产率增长:基于DEA的实证分析[J].经济研究,2004,(12):55-65.

[21] 胡鞍钢,郑京海,高宇宁,等.考虑环境因素的省级技术效率排名(1999—2005)[J].经济学(季刊),2008,7(3):933-960.

[22] 傅晓霞,吴利学.前沿分析方法在中国经济增长核算中的适用性[J].世界经济,2007(7):56-66.

[23] 吴巧生,成金华,王华.中国工业化进程中的能源消费变动—基于计量模型的实证分析[J].中国工业经济,2005(4):30-37.

[24] 陈诗一.能源消耗、二氧化碳排放与中国工业的可持续发展[J].经济研究,2009(4):41-55.

[25] 王燕,谢蕊蕊.能源环境约束下中国区域工业效率分析[J].中国人口.资源与环境,2012,22(5):114-119.

[26] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国省级物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004(10):35-44.

[27] 李宾.我国资本存量估算的比较分析[J].数量经济技术经济研究,2011(12):21-36.

[28] 王小鲁,樊纲.中国经济增长的可持续性—跨世纪的回顾与展望[M].北京:经济科学出版社,2000.

[29] 许恒周,郭玉燕.土地市场发育、城市土地集约利用与碳排放的关系—基于中国省际面板数据的实证分析[J].中国土地科学,2013,27(1):26-33.

[30] 涂正革,刘磊珂.考虑能源、环境因素的中国工业效率评价—基于SBM模型的省级数据分析[J].经济评论,2011(2):55-65.

[31] 都阳,曲玥.劳动报酬、劳动生产率与劳动力成本优势—对2000—2007年中国制造业企业的经验研究[J].中国工业经济,2009(5):25-35.

[32] 张军.资本形成、工业化与经济增长:中国的转轨特征[J].经济研究,2002(6):3-13.

[33] 李涛.资源约束下中国碳减排与经济增长的双赢绩效研究—基于非径向DEA方法RAM模型的测度[J].经济学(季刊),2013,12(2):667-692.

[34] 陈诗一.中国的绿色工业革命:基于环境全要素生产率视角的解释(1980-2008)[J].经济研究,2010(11):21-34.

[35] 王兵,吴延瑞,颜鹏飞.中国区域环境效率与环境全要素生产率增长[J].经济研究,2010(5):95-109.

Analysis of Single Factor Efficiency of Urban Construction Land by Considering Energy and Environmental Factors

HU Chuan-rong1,JIANG Dong1,ZHAO Ai-dong2,MA Xian-lei2

(1.ChinaLandSurveyingandPlanningInstitute,Beijing100035;2.ChinaCentreforLandPolicyResearch,NanjingAgriculturalUniversity,Nanjing210095)

To analysis the regional disparity and its change of single factor efficiency of urban construction land between the main functional-oriented zones by controlling energy and environmental factors,this paper adopts stochastic frontier production function model and single factor efficiency model to analyze the panel data of 284 prefecture-level cities from 2003 to 2011.The results show that:(1) by controlling energy and environmental factors,the output elasticity with respect to urban construction land averages at 0.13 between 2003 and 2011,with optimizing development zone,key development zone and other development zone being 0.02,0.13 and 0.18,respectively;(2) controlling energy and environmental factors,the single factor efficiency of urban construction land is only 0.45 on average,with optimizing development zone,key development zone and other development zone being 0.50,0.443 and 0.441,respectively.The results further indicate that from 2003 to 2011 urban construction land use efficiency in the optimizing development zone and other development zone increases 14.1% and 1%,respectively,while construction land use efficiency in the key development zone decreases 1%.The results illustrate that:(1) the contribution of construction land input to economy development in the optimizing development zone is much lower than that in the key development zone and other development zones;(2) by controlling energy and environmental factors,the urban land use efficiency is relatively low in China.Land use efficiency in the optimizing development zone is higher and presents an increasing trend,while land use efficiency slightly changes in the key development zone and other development zones.The implication of this paper provides new insights and suggestions of reforming and implementing differential land management policies based on the main functional-oriented zones.

land management;construction land;single factor efficiency;main functional-oriented zone;energy and environment

2014-09-04

教育部哲学社会科学重大课题攻关项目(13JZD014);中国土地规划勘测院项目(20130517);国土资源部行业公益项目(201411018)。

扈传荣(1977—),男,工程师,主要研究方向为地籍管理、土地调查、土地登记、土地产权等。

E-mail:dijisuo@126.com

马贤磊(1981—),男,副教授,博导,主要研究方向为土地制度与资源经济。

E-mail:maxianlei@njau.edu.cn

10.3969/j.issn.1000-3177.2015.05.019

F301.24

A

1000-3177(2015)141-0123-09