农村公路基础设施投资公平性研究

——基于财政视角的分析

王 丹

(1.东北财经大学 财政税务学院,辽宁 大连116025; 2.吉林财经大学 税务学院,吉林 长春130117)

前 言

相对于全国性公路和地方性公路而言, 农村公路主要包括县道、乡道和村道三个层次。由于其正外部性对农村发展具有显著的正效应,根据公共产品理论,应由政府作为投资主体,承担起对农村公路设施的建设和养护工作。但实践中,农村公路设施建设不仅在整个公路基础设施投资中所占的比例偏低,而且一直以来都没有固定的资金来源。地方自筹资金特别是县、乡财政资金成为了县道和乡道建设的主要资金来源,而村道的建设资金以往基本上要靠村集体经济或村民自行解决,县乡财政对此基本没有补助。多个省份明确县级政府作为村道建设、养护和管理的责任主体,建设资金有了一定着落,但是养护和管理却依然面临实际主体缺失等问题。

近年来,国内学者多从区域经济、收入与消费等角度来研究农村基础设施投资与经济发展的关系。杨军通过研究基础设施的重置规模发现,基础设施重置规模不足等同于对基础设施的负投资,反而会阻碍经济增长。[1]刘立峰认为,基础设施投资结构变动会影响产业升级和经济增长,并对如何判断不同时期投资结构的合理性进行了理论探索。[2]此外,还有学者致力于农村基础设施投融资研究,特别是倡导投资主体多元化,提高供给效率。钱维认为,在投资领域应该加快建立竞争机制,引入包括民营资本在内的多元主体。[3]刘家伟通过分析我国经济社会确立的总目标,结合日益严峻的“三农问题”,认为建立市场化和多样化农村基础设施投融资模式是大势所趋。[4]也有一些学者如于水、周延飞认为,基于我国的现实国情,尚不适合引入多中心的投资模式,政府在公共事务治理中仍应发挥主要作用。[5]综观以往的研究成果,对于农村基础设施投资的公平性问题研究较少。本文基于公共产品的外部性和公共服务均等化等相关理论,试图从财政视角来分析农村公路设施的投资公平性。

一、农村公路设施的投资现状

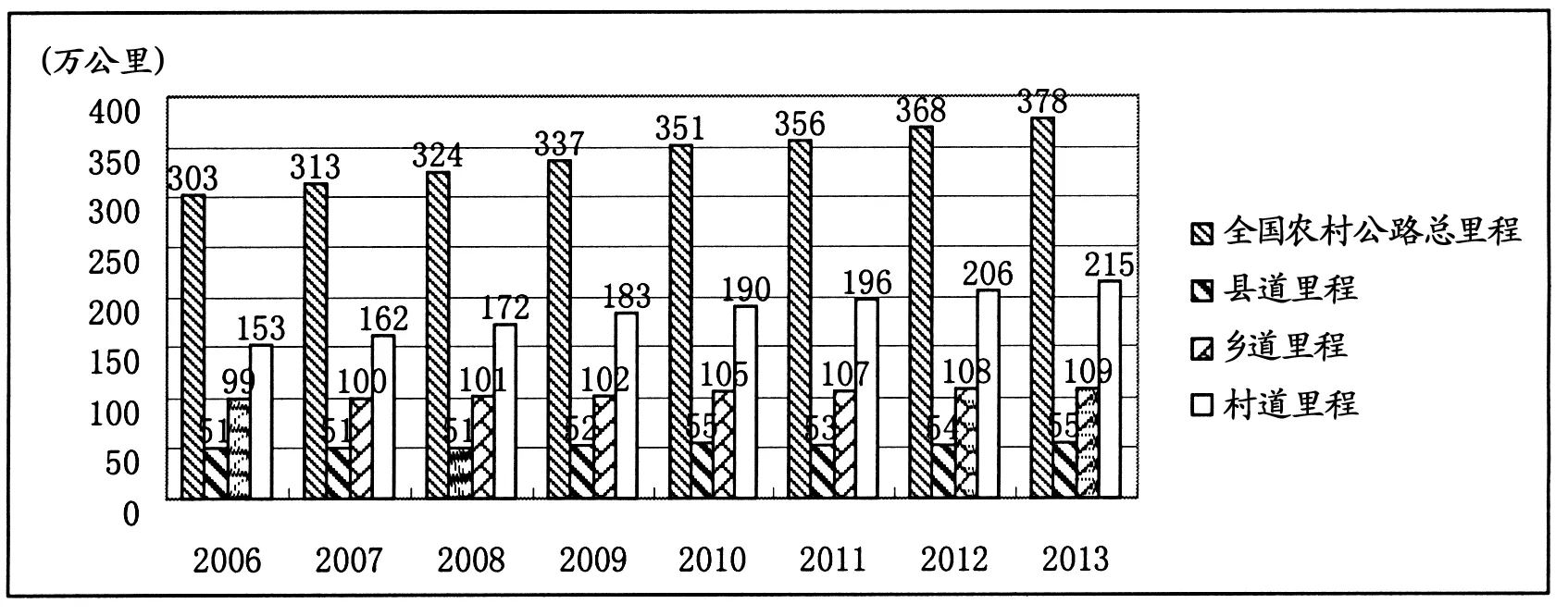

自2003年交通部提出“修好农村路,服务城镇化,让农民兄弟走上柏油路和水泥路”的建设目标后,农村公路进入了快速发展时期。2013年全国公路总里程数为435.62万公里,农村公路总里程为378万公里,占全国公路总里程的86.9%。2013年全国乡镇、建制村通达率分别达到99.97%和99.70%,西部地区乡镇、建制村通达率分别达到99.94%和99.17%。[6]

图1 2006~2013年农村公路里程发展情况表

经过十余年的迅速发展,农村的交通面貌焕然一新,有效地缓解了农民群众出行、生产和运输上的第一难题。但要使农村公路事业持续健康地发展下去,还有一些现实问题亟待解决。

(一)责任主体有待于进一步明确

根据服务区间不同,公路可以划分为全国性公路和地方性公路以及农村公路等多种类型。从理论上讲,服务区间不同决定了其相应的责任主体也不同。全国性公路的责任主体应为中央政府,地方性公路和农村公路应为所属的地方政府。但实际上,农村公路的责任主体还存在以下几方面问题:

首先,农村公路建设、管养的责任主体多元化,村道的责任主体模糊。《中华人民共和国公路法》规定:“县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内的公路工作”;“乡、民族乡、镇人民政府负责本行政区域内的乡道的建设和养护工作”。也就是说,县道和乡道的责任主体分别是县级交通主管部门和乡级人民政府,村道并未被纳入。《农村公路建设管理办法》的一些规定似乎让村道找到了归宿:“在当地人民政府的指导下,村道由村民委员会按照村民自愿、民主决策、一事一议的方式组织建设。”但是从行政区域的划分上看,村道既可以属于乡级也可以属于县级行政区域,那么到底由谁来“指导”村道的建设进而作为村道的责任主体,并没有一个明确的答案和统一的做法。

各地方政府在《中华人民共和国公路法》和《农村公路建设管理办法》的基础上制订了地方性法规和实施细则。通过对二十个省份、四个自治区和两个直辖市的相关资料进行采集,发现农村公路建设、管养的责任主体呈多元化。笔者进行了大致的分类:第一种模式是建设和管养责任主体统一,级次分明。县道由县级政府或其交通运输主管部门负责;乡道在县级政府的指导下由乡级政府或其交通运输主管部门负责;村道由村委会在当地人民政府的指导下具体负责。如陕西、四川、湖北、湖南、安徽、福建、重庆。第二种模式是县、乡政府作为主要的责任主体,建设和管养责任统一。与第一种模式不同的是在村道的建设和管养中弱化了村委会的作用,而是由乡政府具体负责。如山东、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、河南、甘肃。第三种模式属混合模式,责任主体既涉及县、乡政府,也涉及交通主管部门或公路管理机构,且建设和管养主体分离。如河北、江西、贵州、云南、青海、内蒙古、新疆、西藏、宁夏、广西、上海等地。从地域分布上来看,我国东北部地区多采用第二种模式,中部地区多采用第一种模式,而西部地区多采用第三种模式。

其次,农村公路建设的责任主体相对比较明确,而养护和管理往往面临着实际主体的缺失。农村公路发展的第一阶段在建设上取得了可喜的成就,大大地提高了通达率,紧随其后面临的第二阶段任务就是如何养护、管理已经建设好的农村公路。事实上,农村公路管养难已成为全国范围内的普遍难题。究其原因,有认识上的、体制上的、资金上的和管养队伍上的问题,而最直接的就是责任主体不清的问题。要转变“重建轻养”的局面,首先需明确养护和管理的主体和责任,否则就会出现相互推诿、无人问责的情况,致使已经建设好的农村公路因得不到及时、专业的养护和维修而破损,影响农民出行、生产和运输。

最后,对于私人和金融系统投资的进入,缺少相应的规范和激励。根据我国现阶段的实际情况,农村公路的投资主体虽然以地方政府为主,但是也允许其他投资体的介入。企业或个人的捐助是一种辅助的投资方式,这种投资通常是无偿的,但同时也是偶然的。除此之外,拍卖、转让农村公路的冠名权、路域资源开发权、绿化权或是向金融机构贷款,都可视为新的投资关系的确立。只是这种投资关系缺少必要的行业规范和有效的激励措施,没有一套可行的规范来鼓励其他投资体的进入并使之常态化、可持续化。

(二)资金来源不稳定

农村公路设施投资的资金来源往往和责任主体有着密切的联系,责任主体不明晰直接影响了资金来源的稳定性。对于农村公路建设资金,“应当按照国家有关规定,列入地方人民政府的财政预算”,但是因工程的建设方式不同,其主管部门和主要资金来源也会有所不同。

农村公路设施投资的资金具体主要由以下几部分构成:一是各级人民政府安排的财政性资金;二是国家和省补助的专项资金;三是村民委员会通过“一事一议”等方式筹集的用于村道建设、养护的资金;四是社会捐助;五是通过拍卖、转让农村公路的冠名权、路域资源开发权、绿化权等方式筹集的资金;六是其他方式的投资。可以看出,农村公路投入资金来源既包括国家、省、市,也包括县、乡和村。由于全国各地的经济基础和建设情况不同,资金的来源和补助的多少也不尽相同。2004~2013年农村公路建设实际到位资金总额16 029亿元,其中中央投入478亿元,地方投入10 835亿元,车购税资金投入3080亿元,国内贷款、利用外资、企事业单位资金和其他资金投入1636亿元。[6]

总体上看,农村公路投资以各级地方人民政府,特别是县、乡人民政府安排的财政性资金为主,以其他方式为辅。自农村税费改革以来,县、乡级政府依然没有摆脱财政困境,在财权缩小、事权有增无减的情况下,县、乡财政也将面临更大的资金缺口。在农村公路设施投资方面,最直接的表现就是资金来源不稳定。

二、农村公路设施投资公平性的主要表现

公平理论最初是由美国心理学家亚当斯于1965年提出的,当时主要应用于收入分配领域,强调的是投入与报酬是否平衡的主观感受。事实上,相对于经济公平,社会公平同样不容忽视。社会公平涉及的范围更广,它意味着包括政治利益、经济利益在内的各种利益在全体社会成员之间合理而平等的分配,更加注重权利和机会均等。毫无疑问,公平理论所提出的基本观点是客观存在的,但公平本身却是一个相当复杂的问题,涉及多层次、多维度的内容。

在农村公路设施投资上,其绩效构成较为复杂,包括经济、社会、环境等诸多方面。现阶段农村公路是外部性很强的纯公共产品,其产出无法用货币计量,因此投资绩效评价多以社会评价为主。笔者认为农村公路设施投资的公平性主要表现为三个方面:一是农村公路设施资金投入公平性;二是不同经济发展水平地区的区域公平性;三是预算公开性和合理性。

(一)农村公路设施资金投入的公平性分析

2004~2013年全国农村公路建设投资总规模达到1.88万亿元,其中县、乡、村道建设投资规模分别为7810亿元、4136亿元和6530亿元,占比分别为42.3%、22.4%和35.3%。2006~2013年全国农村公路养护资金总投入为5413亿元,其中县、乡、村道养护资金投入规模分别为2545亿元、1358亿元和1510亿元,占比分别为47%、25%和28%。[6]

2013年全国县、乡、村道里程分别达到55万公里、109万公里、215万公里。粗略估算,每万公里县、乡、村道的年均建设投资分别为14.2亿元、3.8亿元、3亿元,每万公里县、乡、村道的年均养护投资金额分别为5.8亿元、1.5亿元、0.9亿元。由此可以看出,单位里程县道的年均建设和养护总投资最多,约为乡道的4倍、村道的5倍;同时,建设投资要远远高于养护投资,单位里程的县、乡、村道的年均建设投资为其养护投资的2.5~3倍。

相对于乡道和村道,县道的车辆通行数量较多,对运输承载力的要求较高,因此其技术标准和等级程度也较高,这意味着单位里程县道的耗资最多。在农村公路这个“微循环”系统里,县道固然是重要的“毛细血管”,但乡道、村道这两支“毛细血管”也不容忽视。目前乡道里程数为县道的两倍,而村道里程数高达县道的四倍。重视乡道和村道的建设和养护,是“微循环”系统正常运转的重要条件。从累计投资额来看,虽然乡道和村道与县道的投资额相差不多,但如果考虑到乡道、村道的覆盖面积、里程数和惠民程度,用于乡道和村道的投资便显得很有限。此外,农村公路的发展不能单靠建设,还需合理养护;建设实现了通达,养护能够使通达可持续,提升通达的效率和质量。其实,养护在当下和将来都将是农村公路发展所要面临的重要课题,而从目前的情况看,“重建轻养”的事实依然存在。

(二)不同经济发展水平地区的区域公平性分析

按照三大经济带的划分,2013年东、中、西部地区农村公路总里程分别达到104万公里、124万公里和150万公里。[6]与2006年相比,分别增长19.5%、14.8%和28%,增速并不大。2004~2013年农村公路建设中,东、中、西部投资额分别为6481亿元、5264亿元、7069亿元,占比分别为34.3%、27.4%和38.3%。从投资总额上来看,各地区相对平衡。考虑到地区生产总值、村庄人口数和村庄面积等因素后,又显现出区域性不平衡状态。东部沿海地区经济发展迅速,特别是工业和城市经济发展良好,用于反哺农业的资金投入和积累较高,使东部经济发展迅速地区的农村公路设施投入水平相对于其他省域村庄面积而言比较超前,相对于农村人口聚集程度较高的中、西部地区则更为超前。而中部省区多以农业经济为基础,农村人口集中,村庄面积大,农村建设资金有限,农村公路设施建设投入相对滞后。

(三)预算公开性和合理性分析

通过近几年不断推进预算公开工作,加强预算管理,较好地增进了社会公众和政府之间的理解,进一步强化了政府依法行政能力和反腐倡廉建设,预算公开正在发挥着更为积极的作用。[7]2014年审议通过的新《预算法》首次将政府预算信息的公开与透明纳入其中,预算公开不仅是公共财政的应有之义,其重要性已上升至法律层面予以充分体现。

公平离不开公开,公开的勇气来源于预算的合理性。农村公路的规划是自下而上逐级报批的,合理的预算一方面体现出切合实际的科学规划,另一方面也对项目进展和资金使用起到一定的约束作用。目前,农村公路投资主体多以地方政府为主,那么地方政府就有责任建立合理的预算并予以公开,使公众了解农村公路发展的资金来源、规模和项目进展程度,便于公众监督,并提高其他投资体参与的积极性。

通过实地调研,农村公路建设和管养账目基本上属于不公开资料,其资金用度和拨付使用情况以及道路修建标准通常无法获知,在信息不对称的情况下,最适宜行使监督权的村民委员会自然就很难做到真正监督了。我国的政府预算虽然取得了很大进步,已经细化到项级科目和具体项目,但对普通民众来说,还远远落后于期待,民众希望能有一本看得懂、记得细的账本;正如村民们所期待的,希望了解谁给修的路、花了多少钱修路、修成什么样的路、谁来养护路。这些问题有了答案,也就大大地提升了投资公平性。

三、农村公路设施公平性投资模式探索

(一)结合事权改革,统一农村公路建设和管养的责任主体

建设和管养的责任主体不一致,或规划者、指导者、责任主体和具体负责者之间的关系错综复杂,最容易导致的结果就是重建轻养。建设主体不重视道路质量,会给后期养护遗留很多隐患和困难。统一农村公路建设和管养主体,并赋予相对应的财权,可以在一定程度上避免重建轻养的情况,促进农村公路建设和管养的协调发展。此外,还要理清规划者、指导者、责任主体和具体负责者之间的关系,明确各自职责,防止出现问题相互推诿,建立相应的追责机制。

(二)结合财税体制改革,形成稳定的农村公路投资来源

资金来源是推动农村公路发展的关键因素,要处理好这个问题,就要针对实际情况开拓多种筹资渠道,建立多元化的投入机制,不仅要维持巩固过去有效的筹资路径,还要更积极地探索、挖掘出更多合适的新渠道。[8]首先,基于农村公路的区域受益性和经济联动性,地方政府应明确责任,安排稳定的财政资金来保障其建设和养护,合理划分县、乡、村道的投资比例。其次,增加车辆购置税交通专项资金用于农村公路的建设支出,为加快资金拨付,提高使用效率,防止资金被层层截留、挤占和挪用,尽可能地采用中央财政直接拨付的方式。再次,通过成品油消耗量来初步测量车辆对公路的使用程度,通过征收燃油税形成专项财政收入,来补偿公路建设、养护和管理的成本支出。最后,鼓励其他投资体的参与,积极拓宽投资来源,发挥当地的资源优势,就地取材,弥补农村公路建设和管养资金的不足。

(三)促进公共服务均等化,加大对乡、村道路及中、西部地区农村公路的投资力度

随着农村公路的不断发展,其末端“毛细血管”不断延伸,使得覆盖面积和通达程度都有了大幅提高,广大农村群众也能够分享到社会进步的成果,享受到农村公路带来的便利。进一步加强对农村公路的投资有助于巩固其发展取得的成果,特别是针对目前乡、村两级道路建设水平不高、易损坏的现状,提高公路等级、加强养护和管理已然十分重要。这需要合理地协调县、乡、村道的投资比例,对乡、村道的发展应有资金上的倾斜,保证“毛细血管”的畅通。此外,考虑到中、西部地区地方政府财力相对有限,为促进其农村公路发展,也应适当增加中央财政的支持、补贴力度,给予投资发展的优惠政策。

(四)加强农村公路投资预算公开和监督

地方政府财政部门应建立起农村公路建设和管养的分类账簿,及时公开预算、预算执行情况、各类资金的拨付和使用情况及决算。各级政府交通部门应对所辖建设单位的财务进行严格监督,认真审核工程概算,编制或汇编工程项目的预算和决算,并加强对工程建设项目招标和工程质量的监督管理。财政部门要加强对交通部门、建设单位的预算管理和财政监督,确保交通专项资金公正、合理地分配、使用,防止资金被截留、挤占和挪用。

[1]杨军.基础设施投资论[M].北京:中国经济出版社,2003.

[2]刘立峰.城市基础设施建设中的融资问题[J].宏观经济研究,2000,(9).

[3]钱维.改革基础设施投资制度的建议[J].宏观经济管理,2006,(6).

[4]刘家伟.我国农村基础设施投融资模式研究[J].中央财经大学学报,2006,(5).

[5]于水,周延飞.构建农村基础设施多元供给主体体系的思考[J].农村经济,2009,(5).

[6]交通新闻办公室.中国农村公路发展十年(2003-2013)白皮书[M].北京:人民交通出版社股份有限公司,2014.

[7]苏明,李成威,赵大全,王志刚.关于预算公开的若干问题研究[J].经济研究参考,2012,(50).

[8]陈玲,张文棋.我国农村公路投资建设存在的问题及对策[J].福建论坛,2011,(6).