古斯塔夫?马勒交响乐中“飞地”的特征浅析

毛羽

[摘要] 古斯塔夫·马勒的交响乐中有一些阻碍了乐章整体发展进程的段落,可被喻为“飞地”。本文尝试以第二、三、六号交响曲中的“飞地”为例,从主题、音色与陈述方式角度入手对其加以分析。

[关键词] “飞地”;古斯塔夫·马勒;交响乐;主题;音色;陈述方式

“飞地”([英]enklave,[德]Enklave)是人文地理学中的一个概念,指完全被本国领土包含的外国领土(例如梵蒂冈)。“飞地”作为地理学术语成型较晚,约形成于19世纪下半叶,来源于拉丁语“inclavitus”(意为“锁住”)。在上世纪下半叶,该术语被借用至音乐学的研究当中。德国音乐学家汉斯·费迪南特·莱德里希(Hans Ferdinand Redlich)在1968年所编著作中将古斯塔夫·马勒(奥,Gustav Mahler,1860—1911)《第六交响曲》末乐章364-384小节称为“歌唱性的飞地” ([德]Cantabile-Enklave)。而在马勒全部交响乐中,可以被称作“飞地”段落的却不止上述一处。显然,这一地理学术语是以隐喻的方式进入音乐学领域的:在本乐章整体进程中存在却不属于并阻碍本乐章进程的音乐段落,被喻为“飞地”。由此可知,音乐形态中的“飞地”应有几个特点。其一,该段的音乐主题不是该作品或该乐章的主题,而是对比性的主题;该段落被音乐整体进程封闭于其中,不论是主题还是风格不在其外不属于该段落的位置出现;音乐材料与风格同作品或乐章整体截然不同。至此,摆在我们面前的一个曲式学术语有必要得到澄清:插部(或插段、间插段,[英]episode)。在曲式学中,插部在复三部曲式、回旋曲式、奏鸣曲式展开部甚或回旋奏鸣曲式中会以同主题产生对比、平衡作品结构的功能出现,但其存在并不以阻碍音乐进程为目的。换言之,曲式学意义上的插部的出现,是以前一主题或段落得到了相对完整的收束为前提的。但“飞地”段落并非如此,它在音乐中为了彰显其“另外性”([德]Andere)——亦即其不属于其所在的特性——务必集结音乐表现手段的各种方式使之与音乐整体进程产生明显差异,以“闯入”的方式看似不经意地出现在作品进程正在开展、尚未收束的进行之中,并且其在不同的作品中也有其不同的曲式位置。不是所有插部都在音乐叙事性上具有“飞地”的功能,而“飞地”在曲式中也并非都是插部,二者是不对等的。将音乐段落隐喻为“飞地”并不只出现在马勒交响乐研究中,巴赫一些追逸曲的中段 、贝多芬晚期钢琴奏鸣曲中的段落 都曾被喻为“飞地”。但只有在马勒的交响乐中,“飞地”的存在是一种普遍现象,值得对之进行系统地考察。

一、马勒交响乐中“飞地”的主题与处理

作为受贝多芬交响乐创作以及瓦格纳“主导动机”作曲技术深刻影响的交响乐后生,马勒对交响乐中的主题音乐材料写作既严谨又多变,我们在其很多交响乐作品各个主题之间形态上的内在关联即可看出,马勒常常是以一个动机音型作为“种子”经发展变异产生出多个主题的,甚至在《第六交响曲》漫长而复杂的第四乐章或《第八交响曲》宏大的第二部分,马勒也没有使用更多的主题材料对之进行支撑,而是通过几个基本音型迥异的变形贯穿整个作品,使之“形散而神聚”。与此同时,马勒并不拒绝在音乐发展中加入新材料进行谱曲,但这些新材料也绝非闭门造车,绝非无本之木,通过对其形态的考察,这些新材料在将在互文性中获得其意义。“飞地”作为音乐中的“另外”部分,并不意味着其主题材料的全然陌生,而在于马勒对各种音乐主题——新的或熟识的——的陌生化处理。

1.“飞地”中的新主题

马勒《第三交响曲》第三乐章中的“邮号间插段”([德]Posthornepisode)被视为“飞地”的典范。曲式上,該乐章是含有两个主题相近的中部的三部性结构,可以被视作三-五部曲式,亦可被视作五部的回旋曲式。这两个中部即是邮号间插段的所在。所谓的“新主题”即是没有生自本乐章其他材料的主题。该乐章音乐的整体风格是幽默和讽刺的,马勒一度称这个乐章为“林中百兽告诉我” ,其中一些主题的确有着某些鸟鸣、兽吼的音响特征 。乐章前四小节清亮的单簧管上跳动机以及清脆的拨弦伴奏听起来令人清新愉悦,但旋律实际上缺少调式三级音,C大调或c小调模棱两可,只是I、V级音对听觉的戏弄和欺骗,在短暂的四小节对大调的期待之中,三级音的出场揭开了调式的谜底:主音上方的小三度将初始期待的大调确定为小调,在短笛清脆而带有装饰音的下行四音列中呈现(谱例1)。随后,高音木管乐器不断尖锐地强调着主音和上方小三度的关系,如同该主题原出处——马勒此前创作的一首艺术歌曲——中不厌其烦重复的歌词“布谷鸟死了!布谷鸟死了!”一样,音乐的内容与表述方式产生了明显的不对等,形成了反讽的艺术效果。随后的音乐由此展开,伴随着配器的逐渐丰富和复杂,幽默和讽刺的原始陈述被演绎为荒诞与慌乱,德国音乐学家汉斯·海因里希·埃格布莱希特认为,马勒借此道出了他对未经人工的自然界的印象和感受,是“可爱而恐怖”的 。

谱例1 《第三交响曲》第三乐章开头

邮号主题在此鸣响。首先是在225-228小节,加弱音器的小号演奏出五级音同音重复,包含三个欧洲传统号角声的典型节奏要素:附点四分音符加后十六分音符、长音、三连音。但之后27个小节音乐依然延续此前的幽默讽刺主题,仿佛邮号声从未出现过。直至256小节,邮号间插段真正出现(谱例2)。主题旋律以简单的节奏型和音程组成,6/8拍中充满八分音符,音程多为三、四、五、六、八度自然音程,没有变化音,大二度音程也只是随后渐渐增多,但都是围绕大调式主音展开。这一主题音乐形态是和此前乐章幽默与讽刺主题的形态截然相反的:幽默与讽刺主题强调二度级进、半音化和音程大跳并存制造的荒诞感及不可捉摸性,邮号主题突出的是纯音程为主的中距音程带来的清净感与优美的歌唱性。由此,“飞地”同所在乐章主题间的差异得以形成。

但邮号间插段作为“飞地”实现其音乐意义并不仅是因其简单的音程、节奏所带来的歌唱性,更在于邮号主题音型——在本乐章中作为不同于此前主题的新主题出现——是马勒作曲“用典”的产物:从西方音乐史上的许多音乐作品我们都可以发现相似的音乐旋律,在埃格布莱希特《古斯塔夫·马勒的音乐》一书中,作者将邮号主题与李斯特、格林卡的音乐相比较,从而体现出邮号主题这一歌唱性旋律框架在音乐史上实际上是作为一种潜在音乐思维的表征得到表现的。十九世纪末的欧陆对这一旋律框架的熟识拉近了听者与音乐的距离,反而加强了听者对乐章幽默讽刺主题的陌生感,邮号响起,“百兽”退避,这段音乐于是成了阻碍幽默讽刺主题推进的“飞地”。

谱例2 《第三交响曲》第三乐章255小节起,“邮号”主题

2.“飞地”中的衍生主题

《第二交响曲》第一乐章最初是马勒独立创作的一首交响诗,但他随后将之作为新创作的交响曲的开篇,不再使用文字解说。该乐章为奏鸣曲式,段落划分不论是在乐谱中抑或听觉上均十分清晰。展开部从副部主题开始,却并非常规意义上的“展开”,而是演变成一个“飞地”。不同于邮号间插段使用新主题进行写作,这个“飞地”是从既有主题中衍生出来的。

乐章的主部主题经低音弦乐、双簧管等乐器呈示,通过音色反差、低音紧促慌张的十六分音符进行、高音声部舒展的上行分解半减七和弦形成的张力将紧张感在乐章伊始便和盘托出,并愈发扩大,直至41小节铜管乐演奏出的四度音程号角声,伴随着其他声部短促有力的三连音,将音乐的紧张感提升至庄严肃穆的高度。短暂的连接部引出了同主部明显不成比例的副部,一条仅15小节的高音旋律。古典主义以来,奏鸣曲式中的副部通常与主部等长,更多的则长于主部,以突显两个主题之间悬而未决的矛盾对峙。但这里的副部却如过眼云烟,完全不能形成与主部对峙的态势。主部强调音的下行与“坠落”,使用小调贯穿,副部则反其道而行之,句首即以大调上行的旋律将音域提至高音区,意在拨开主部的阴霾。只是这支旋律太过短暂,在音乐性格和调式调性上太过脆弱,大调并未稳定确立,在E大调和B大调间交替,最终游移至be小调——乐章主调性的三级调——将自身否定。在副部之后,紧缩的主部再次出现,将副部全然抹去,并在加快速度的演奏中推进戏剧性与紧张感。从整个呈示部来看,戏剧性、紧张度、小调的悲剧性占绝对的主导位置,构成了整个乐章动力性进程的基础。

在结束部的渐慢中,孱弱的副部再次出现,引出了展开部(谱例3)。但这一次,副部不再以否定自身的方式呈现,而是将原始陈述加以推进,在音乐性格的自圆其说中衍生出了新的段落,一块“飞地”。呈示部中的副部在旋律上行至高处又再度下落,但在这里的副部主题行至高处却停留于此,旋律不再依原样进行,也不再依照传统的方式——重复、模进、裁截等——从事不乏匠气的变形,而是将之作为一个开放性的句首,导引出新的音乐氛围,一个在圆号、双簧管的柔美乐声中塑造的氛围。小号再次奏响类似于41小节的号角声,却以ppp的力度,如同奏响在远方,兆示着安宁与平静(谱例4)。

谱例3 《第二交响曲》第一乐章结束部结尾与展开部开端,副部材料的变化

谱例4 《第二交响曲》第一乐章“飞地”开始处

129小节可以被视为“飞地”真正的开始,此前虽属于“飞地”,但更多是为129小节主题的出现营造氛围。事实上,这块“飞地”并没有真正意义上的主题旋律,只有相互联结、共同组成某种音乐意向的几个音乐材料:英国管——音色与双簧管相近但音域偏低于双簧管的木管乐器——七度上跳的材料、双簧管对之的衔接、中提琴与大提琴对英国管音型的模仿、单簧管与小提琴的下行音列、圆号的上行进行等。在此,尽管马勒运用了更多下行音乐材料,但其音域选择在了高音区,并且在大调的和声陪衬下,全然没有对下行音型抽象认知的“失落感”特性。马勒曾称这段音乐为“风平浪静”的 ,是孤立于该乐章疾风骤雨般周遭之外的“飞地”。

3.“飞地”中陌生化的原主题

在马勒的早期交响乐中,我们或许可以用“这段旋律引自他创作的……首歌曲”的方式来解释音乐意义,但从《第五交响曲》的写作开始,马勒以新的方式开始自己中期的交响乐写作,音乐中各个部分的主题材料与其他部分有着更为紧密的关联,主题间的对比与差异更多源自相同或相近材料原型更大程度的“改頭换面”。这就意味着,对这些交响乐的分析——尽管中期一些声乐作品不可否认地对交响乐创作产生了影响——将更多地转入作品内部主题材料的音型、节奏型梳理分析,寻找几个不同主题之间相似或相同的原型,作为其隐秘的解说。这一点也体现在了《第六交响曲》第一乐章的“飞地”之中。该乐章的主部主题和副部主题都带有明显的进行曲性格,体现在铿锵有力的低音节拍点上。即便到了展开部,这一铿锵的节奏仍在进行,并愈演愈烈。194-195小节,主部材料变形带来的矛盾伴随着小提琴带有十六分休止符的附点音型激化至不可调节的尖锐程度,然后突然消失。在196小节,音乐由极强(fff)突变为极弱(ppp),只留下小提琴高音区、高音木管的长音,将音乐的发展拉向别处,搁置争议或是“借一步说话”。在随后的五十余小节,“飞地”展开。其中的主题均出自呈示部,包括主部、连接部和副部的材料(谱例5)。

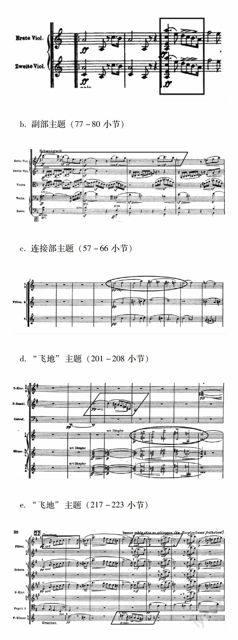

谱例5 《第六交响曲》第一乐章

a. 主部主题(6-12小节)

b. 副部主题(77-80小节)

c. 连接部主题(57-66小节)

d.“飞地”主题(201-208小节)

e.“飞地”主题(217-223小节)

在上谱例中,主部主题用矩形标出,副部主题用平行四边形标出,连接部主题用椭圆形标出,“飞地”中上述各主题的变形以相同的图形框标出。其中主部与副部在节奏型和音型上存在着较为密切的关系:附点四分音符与下行八分音符。在“飞地”中,这一材料被加工为两种形态。其一是强力度和长旋律被削减为一个单独的弱奏材料,“漂浮”在寂静的音乐氛围中;其二是反向进行,将下行改为上行。

二、马勒交响乐中“飞地”的音色表现

古斯塔夫·马勒的交响乐创作有一个重要的特征,就是音色的丰富。在马勒的交响乐写作中,音色被作为重要的表现手段同其他作曲特征相结合。一方面,管弦乐队中的任一乐器都可以成为旋律乐器,器乐声部的层次打破了古典主义以来对旋律乐器与伴奏乐器的限定——用大号、低音提琴、小号等常被视作“伴奏声部”的乐器独立地演奏旋律声部在马勒之前的德奥交响乐作曲中是不可想象的——配器更大程度上取决于作为目的的音乐表现。另一方面,出于前文所述,一条完整的旋律也可以被先后分配给不同的乐器声部,从而形成复调效果,增加音乐层次与深度。同样,不同于贝多芬在晚期钢琴作品中纯粹以相同的音色、相异的旋律风格制造“飞地”,马勒在“飞地”的写作中也致力于加入音色变化的因素,通过“飞地”及其之外音色的迥异更加鲜明地展现“飞地”自身。在音色使用中,马勒通过某种音色潜在的美学特征和社会功用唤起了更为深远的音乐意象与意境,超出了乐章主题营造出的动力化进程的现实。

1.常规乐器的常规使用

《第二交响曲》第一乐章中的“飞地”完全使用管弦乐团的常规乐器,亦没有为常规乐器谱写非常规奏法(如同斯特拉文斯基《春之祭》开头大管令人耳目一新的高音旋律),纯粹是通过音色的组合及其与“飞地”之外音色的对比凸显出“飞地”的特质。乐章的主部以及呈示部的大部分所强调的音色由低音弦乐、尖锐强劲的铜管乐主导,以此突出乐章所要实现的音乐紧张度。小提琴主奏的副部引出的“飞地”所用音色与之相反,英国管、双簧管略带“鼻音”并近似于人声的歌唱性音色、圆号弱奏时展现出的温润感、小提琴与单簧管高音连奏的柔美结合在一起,与乐章整体音色的尖锐暗示的矛盾冲突形成强烈对比,反衬出“飞地”段落音乐意境不落凡尘、与世无争的清雅。

2.常规乐器的非常规使用

在“邮号间插段”中,马勒仅使用弗吕号——与小号同族的高音铜管乐器——作为主奏,同时小提琴弱奏长音作为衬托,以实现乐谱中所写“时间停止”([德]Zeit lassen)的美学效果。弗吕号音域与小号相近,但在音质上比小号更加柔和,在此是作为“邮号”使用的。所谓邮号,即邮车号角。在库尔特·萨克斯《乐器知识手册》中记述,1500年前后,欧洲邮政开始引进号角,该乐器“起初只是[邮车]到达和离开车站的信号乐器,用于让路提醒等用途,之后作为真正的乐器用于一些声乐艺术歌曲的支撑” 。从而,弗吕号在邮号间插段中不仅是一件与小号音色相近的乐器,亦是作为与传统邮号相近的乐器、以至于是作为邮号出现的。邮号响起,邮车到来,行人让路,是在近代欧洲许多城镇常见的社会生活场景。而在邮号间插段中,尽管马勒无意于临摹这一社会生活,但邮号主题潜在的信号属性在此却唤醒了音乐的场景:在“相对克制” 的环境中来自远方的号角声愈发清晰,而其他乐器的旋律或伴奏都停止下来,为号角声“让路”,小提琴在高音声部弱奏主、属两音的长音,既为号角声做陪衬,又将号角声拉到远处,远离当下、远离现实,如同来自另一个世界、另一个空间的声音,令所有此前聒噪着的乐器非静心谛听而不可得。于是,以此音色特征贯穿整体的邮号间插段的空间感得以实现,成为“来自远方”的声音。而这一来自“远方”的声音,却令“此处”的音乐沉静下来,以自省的姿态在不在场的音乐中获得在场。

弗吕号之外的乐器在“飞地”中并非全然静止,而是间或与之发生对话。最典型的一处莫过于285-293小节长笛等高音乐器的运用,其短暂的旋律以第5小节起的小调四音列为基础,令人忆起了乐章开头幽默讽刺的音调,在这里却变为大调四音列,隐喻着来自远方的乐声对现实世界声音的影响以及现实世界对远方乐声的呼应(谱例6)。尽管马勒运用了弗吕号之外的乐器,但没有引入尖锐或低沉的声响,音色在整体上始终保持着邮号所带来的优美与沉静感。这正是这段“飞地”给人以深刻印象的所在。

谱例6 《第三交响曲》第三乐章285-292小节长笛声部

3.非常规乐器的运用

十九世纪中叶,乐器制作进入工业时代,制作的变革带来技术的创新,产出了现代乐器。新的音质与演奏技术的相应革新推动现代管弦乐队编制的形成。现代管弦乐队编制一方面从音响学、作曲技术和欧洲传统的角度将符合交响乐传统的乐器纳入编制,另一方面也将未列入编制的乐器确定为特殊的非常规乐器。这些乐器有些属于传统的民族民间乐器,不能满足交响管弦乐队的演奏需求,诸如琉特琴、维奥拉琴等;还有些“乐器”并非为音乐演出存在,而是服务于现实生活的工具,例如串铃、鞭子、口哨等等。马勒在创作交响乐中有时会调用非常规乐器,以突出其音色,不是作为吸引感官的噱头,而是利用它们的特殊音色赋予音乐以新意。例如在《第六交响曲》第一乐章的“飞地”段落中,最引人注意的音色莫过于牛铃([德]Heerdenglocken)敲击声。所谓牛铃即是挂在被牧放的牛脖子上的铃铛,形制较大,声音清脆。在马勒的时代,牛铃只是乡村牧民的工具,从未入乐。直至二十世纪,牛铃才成了现代管弦乐队的备用打击乐器之一。在这段“飞地”中,牛铃敲击声鸣响于主题材料沉寂之处。换言之,在这里(196-216小节)主题材料相对简短,相互之间留出了较大的间隔,给牛铃声较大空间。和牛铃声相伴的是钢片琴([德]Celesta)与小提琴(震音)弱奏的柱式和弦,制造出如梦如幻的意境。牛铃声一方面令人联想起阿尔卑斯山脚下空旷的草原,另一方面则隐喻着“另外的世界”:牛铃不属于管弦乐队,牛铃声所在的音乐段落不属于它所在的乐章,是迷乱中的“灵光一现”。

三、马勒交响乐中“飞地”的陈述方式

正如本文所一直强调的,“飞地”作为马勒交响乐中的封闭段落,打断了乐章整体的动力化进程。所谓动力化进程,指乐章最开始呈现并在随后音乐形态中不断得到印证与强调的主题在音乐发展中其音乐意向不断被发展与深化、最终获得确认的发展变异过程。“飞地”将这一看似停不下来的过程打断,阿多诺称之为“悬置”([德]Suspension),并称其“本质上是绕弯路([德]Umwege),表明同直接呈反作用” 。即便“飞地”被视作“不属于”本乐章的段落,阻碍了音乐的进程,但它却并非作为拼贴段落被作曲家轻而易举地从某个地方随意粘贴过来,如同粉裙子上的一块方形绿补丁。身处世纪之交,马勒在交响乐写作中做了多种突破传统的举措,但他归根到底是个传统主义者:“飞地”彰显于音乐形式构造的秩序之中,“不属于”亦是在考究的音乐陈述设计中实现的。所谓陈述结构,在曲式学中亦常被称作“次级结构”,是针对作品整体曲式结构而言的概念。陈述结构所关注的是在一个段落之中主题材料的写作与布局。在马勒交响乐的“飞地”研究中,陈述方式所要關注的是“飞地”所在的曲式位置、出现次数和始末手法。

在《第三交响曲》第三乐章的邮号间插段中,“飞地”是作为曲式意义上的真正插部出现的。该乐章的曲式结构可以被判定为三-五部曲式(A-B-A1-B1-A2),邮号间插段位于为B和B1。邮号的号角声最初在225小节小号声部出现。在此音乐尚处于A部中,幽默讽刺的音乐风格在进行,邮号同音重复的首次亮相令乐队感到“震惊”:随着邮号声的响起,A部音乐主奏乐器突然停下,4小节后才重新奏起,但势头明显减弱,并持续退却,将远处奏响的号角声突显了出来,引出第一个B部。B部并非简单的一部曲式,其自身也形成了相似于双三部曲式的形式。弗吕号的“邮号主题”以连续而自由的旋律性呈现,悠扬静美,很难找到断句的“气口”,宛若一气呵成。随后,邮号漫长的旋律作一收束,长笛以大调化了的A部主题片段出场,形成邮号主题的第一次对比,但它只有8个小节,且自身的音乐形象并不明确。长笛正在大调与小调间徘徊游移时,邮号主题再次出现,句首的长音足以将之突显。这一次不仅有弗吕号主奏,还有圆号以相近的音型、但更短的断句为邮号作陪衬,在中音区为之作支撑。B部的第二次对比元素出现于310-321小节,十六分音符蠢蠢欲动的小提琴、后半拍加倚音的大管、半音级进游移不定的长笛共同勾勒出幽默讽刺的音乐形象,形成了同邮号主题较明显的对比,但当邮号第三次响起时,这些乐器依旧寂静下来,直至邮号主题的完结。经过这一陈述、对比、再陈述、再对比、最终陈述的辩证历程,邮号主题从量和质双重方面实现自身对幽默讽刺主题的克制和凌驾。但终究邮号主题只是乐章的插部,一块被幽默讽刺主题紧紧包围的“飞地”,其在乐章中获得的不是对主题的现实征服,而是在“另外的世界”([德]andere Welt)对之的超越。

“飞地”阻断了乐章整体的动力化进程,但其自身也有着自我实现的动力化进程。如果说“飞地”是乐章中的“弯路”,那么多次出现、次次不同的“飞地”就是乐章中的“九曲十八弯”,增加了乐章主题最终获得确认的难度,增强了主题最终确认的明确感,亦增加了音乐陈述的景深。《第二交响曲》第一乐章的“飞地”即有自身的发展过程:呈示部中短暂的副部作为其肇始,以其材料和风格的“另类”为本应大量出现的抒情旋律卖了个关子。展开部开始处作为“飞地”的核心部分,和盘托出了全部材料与情感,真正将主部引导的斗争性与悲剧性阻拦下来。最后在再现部的副部,与其说是呈示部副部的再现,毋宁说是展开部中“飞地”的再现。副部主题中上行音型作为“飞地”的前奏被采纳,英国管上跳七度的音型之后紧接小提琴完整乐句对之的回应,作为“飞地”自身动力发展的终结。

在奏鸣曲式的展开部中置入新主题形成插部并不罕见,早在古典主义时期即已是奏鸣曲式的常见变体之一。但在马勒《第六交响曲》第一乐章,“飞地”的存在却与那些以插部替代展开部中心环节的手法不同。该乐章长大却张弛有度的展开部对呈示部材料进行了丰富的发展变异,以增强音乐材料间的内在冲突。这段“飞地”也没有通过新创完整的主题确立段落,而是利用主部、副部和连接部的主要音型加以变化直接引用,在曲式学的意义上不属于插部,而当属于展开部的一个环节。是其音乐的风格将自身确立为“飞地”。196小节进行曲风格的突然消失、柱式和弦与长音的贯穿、结尾处(251小节)以闯入的姿态突然重新出现的进行曲风格将这段宁静风格的音乐封闭其中。如果196-216小节不连贯的材料构成的片段被视为“引奏”的话,以连续旋律引导的217-251小节则可以被视为“飞地”的主体部分。在调性上,G大调在234-235小节无转调环节而突变为bE大调,旋律在新调上再次被诠释,赋予这段音乐以奇幻的神秘色彩。并存的长笛、圆号和独奏小提琴在音质上的不相近在音乐的空间中增加了声部间的距离感,令这段音乐更加空灵、飘渺。值得注意的是,在旋律再次消逝、以柱式和弦取而代之后,249-250小节的和声以古典的方式出现了bE大调的半终止( ),形成对调主和弦的期待以及对古典主义优美典雅的音乐风格的追忆。而这段动力性全然停止的“另外”段落,以滤去“杂质”或“提纯”的方式将呈示部三个主题形态浓缩呈现,形成了“另一个世界”对呈示部这个繁复的“现实世界”的观照,诉诸柏拉图(世界是理式的摹本)或黑格尔(理念外化为自然世界)的形而上学,以意义双关的方式展现出了某种世界观([德]Weltanschauung)。

结 论

“飞地”在音乐中不是曲式位置的代名词,任何一个可以和乐章主题形成对峙并阻碍乐章发展进程的曲式位置均可出现“飞地”。在马勒的交响乐中,“飞地”是作曲家作曲常见的现象,阿多诺理解这些“飞地”为形式构建的“悬置”手法,意即在这些飞地段落中音乐并没有向前推进,反而是绕了一段弯路。在马勒的交响乐中,“飞地”的主题既可以是乐章中从未出现过的新主题,也可以是乐章中曾经出现过的主题。最重要的是,马勒将它们加以變形,配之以令音乐(“时间”)停滞下来的音色和织体,使这个封闭的段落形成与此前、此后的音乐性格截然相反的风格:优美、安静、超然足以评价它们,马勒称之为“风平浪静”,埃格布莱希特隐喻它们为“另外的世界”。这些段落被称作是封闭的,因为它们的音乐性格并未渗透到它们之外的音乐之中,并未参与其外音乐材料之间的辩证发展历程,却并不意味着它们在陈述方式上是僵死的。马勒以审慎的方式组织材料,为“飞地”谱写“来言”和“去语”,以及“飞地”自身在同一乐章中的发展、变化与再现,使之足以阻碍音乐的动力化进程,而非不负责地拼贴一个毫不搭界的乐段。

限于篇幅,古斯塔夫·马勒交响乐的“飞地”段落不能在本文中悉数详析。谱写“飞地”是马勒交响乐写作的一大特征,但其在学术界尚未引起广泛关注。结合其他的创作风格与手法,马勒在世纪之交谱写出了堪称交响乐体裁史上的巅峰之作,值得后世学人不断研读,阐述新的见解。

参考文献与注释